Índice del contenido

¿Qué papel juegan las herramientas digitales en el monitoreo del desempeño en tiempo real?

En un mundo corporativo en constante evolución, donde la agilidad, la precisión y la capacidad de adaptación son esenciales, las herramientas digitales se han convertido en el eje central para transformar la manera en que las organizaciones evalúan y desarrollan el talento humano. La evaluación de desempeño ya no puede limitarse a revisiones anuales llenas de sesgos y recuerdos difusos. Hoy, los líderes requieren una visión continua, medible y accionable del rendimiento individual y colectivo. Es aquí donde el monitoreo en tiempo real, potenciado por la tecnología, se vuelve indispensable.

1. La transición de lo analógico a lo digital: un cambio de paradigma

Durante décadas, la evaluación de desempeño se basó en hojas impresas, reuniones esporádicas y percepciones acumuladas. Esto generaba distorsiones, falta de objetividad y una desconexión con los verdaderos objetivos estratégicos. El ingreso de plataformas digitales como Worki 360, BambooHR, SuccessFactors o Lattice ha permitido llevar el proceso a un nuevo nivel de profesionalismo, integrando métricas, KPIs y retroalimentación continua con una precisión antes impensada.

2. Retroalimentación continua: la base del desarrollo oportuno

Uno de los aportes más significativos de las herramientas digitales es la posibilidad de ofrecer feedback inmediato. Ya no es necesario esperar al final del trimestre o del año para corregir rumbos o reforzar comportamientos positivos. Las plataformas permiten capturar interacciones, entregables, actitudes y resultados casi en tiempo real, y asociarlos a indicadores previamente definidos.

Esto transforma la retroalimentación en una herramienta de crecimiento, no de castigo. En lugar de señalar errores del pasado, permite construir el presente y anticipar el futuro.

3. Análisis de datos y dashboards inteligentes

Las plataformas digitales no solo recopilan datos, sino que los convierten en información relevante para la toma de decisiones. A través de dashboards personalizables, los gerentes pueden visualizar el progreso de sus equipos, identificar cuellos de botella, comparar unidades de negocio y predecir tendencias de comportamiento.

Gracias al uso de inteligencia artificial y algoritmos predictivos, estas herramientas pueden detectar señales tempranas de burnout, rotación inminente o incluso potenciales líderes dentro de la organización.

4. Personalización por perfiles y objetivos

Una ventaja crítica de estas soluciones es su capacidad para adaptarse a diferentes roles, niveles jerárquicos y estilos de trabajo. No se trata de evaluar a todos por igual, sino de hacerlo de forma equitativa y coherente con sus responsabilidades. Por ejemplo, un ejecutivo comercial tendrá KPIs centrados en ingresos, cierre de ventas o captación de clientes, mientras que un perfil técnico podrá ser evaluado en base a cumplimiento de estándares, eficiencia de código o resolución de incidencias.

Este grado de personalización aumenta la percepción de justicia en el proceso, mejorando la aceptación del sistema y su efectividad real.

5. Evaluación colaborativa y visibilidad transversal

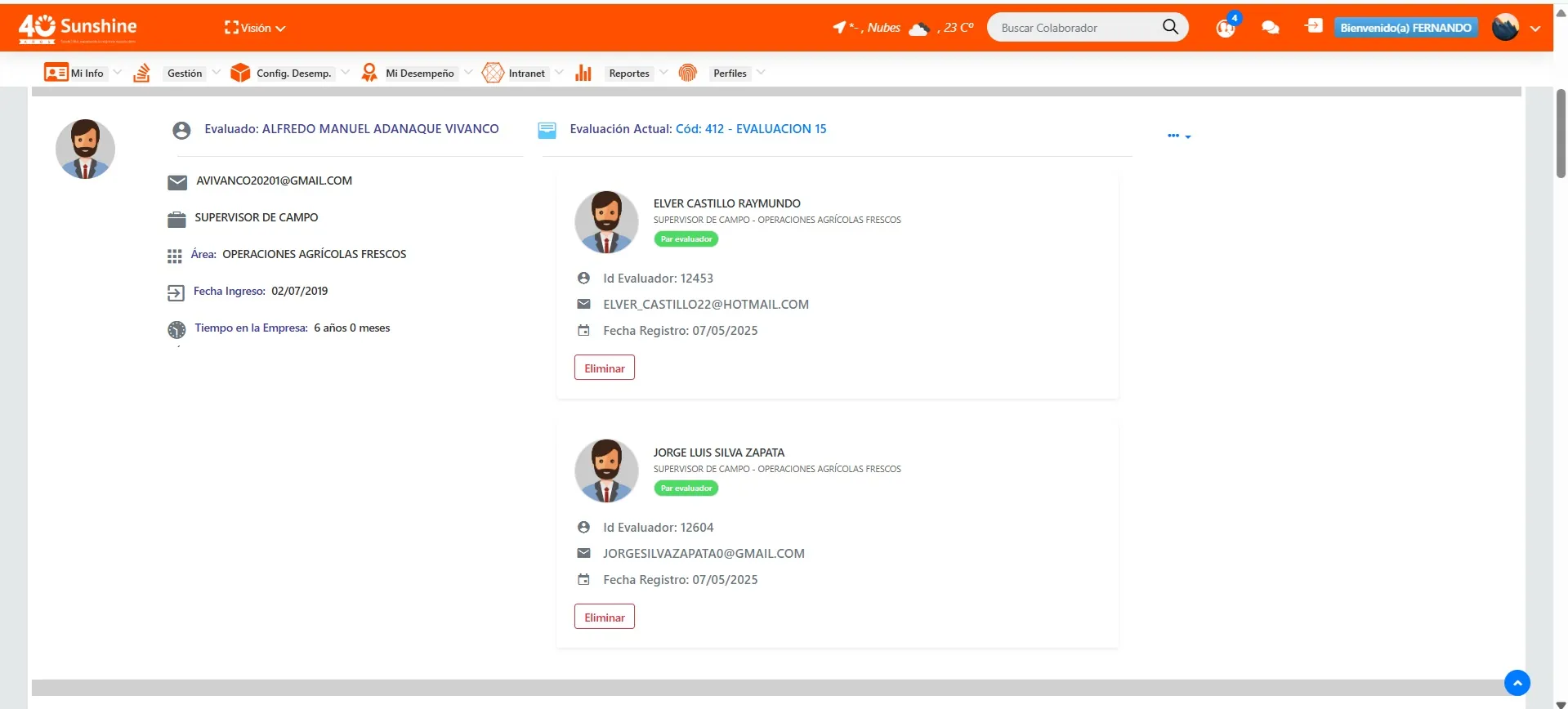

Muchas herramientas actuales permiten una evaluación 360°, donde compañeros, supervisores, subordinados e incluso clientes internos participan del proceso. Este enfoque colaborativo entrega una mirada más rica, equilibrada y útil del desempeño del individuo.

Además, los líderes tienen la posibilidad de comparar resultados entre áreas, identificar desalineaciones estratégicas y tomar decisiones de movilidad, formación o reconocimiento de manera informada.

6. Automatización de procesos y reducción de sesgos

El monitoreo digital reduce los márgenes de error humano asociados a la memoria, el favoritismo o el prejuicio. La automatización permite registrar datos en tiempo real, realizar evaluaciones periódicas automatizadas y emitir reportes sin necesidad de intervención manual constante.

Esta eficiencia no solo mejora la precisión del sistema, sino que libera tiempo de los líderes para enfocarse en lo realmente importante: guiar, motivar y desarrollar a sus equipos.

7. Casos de éxito: datos que inspiran acción

Empresas como Google, Amazon y Netflix han incorporado plataformas digitales de evaluación continua como base para sus culturas de alto rendimiento. Estas compañías han logrado correlacionar los datos obtenidos con métricas estratégicas de negocio: satisfacción del cliente, eficiencia operativa y retención del talento clave.

No se trata solo de medir por medir, sino de integrar los datos en la toma de decisiones del negocio, generando impactos tangibles y sostenibles.

8. Confianza y ética en la digitalización

Sin embargo, el uso de herramientas digitales debe estar acompañado por una política ética sólida. La recopilación de datos debe ser transparente, segura y estar alineada con normativas legales como el RGPD o la Ley de Protección de Datos Personales.

Las organizaciones que utilizan estas herramientas con un enfoque centrado en el desarrollo del talento, y no en el control punitivo, son las que logran una verdadera transformación cultural.

9. Conclusión: del control al empoderamiento

Las herramientas digitales no son simplemente un nuevo formato de evaluación, sino un catalizador de cambio organizacional. Permiten pasar de un enfoque reactivo y jerárquico a uno proactivo, colaborativo y centrado en el ser humano.

El monitoreo del desempeño en tiempo real no busca vigilar, sino liberar el potencial de cada persona, conectando sus acciones con los objetivos estratégicos de la organización. Las compañías que abracen esta transformación no solo evaluarán mejor, sino que liderarán el futuro del trabajo.

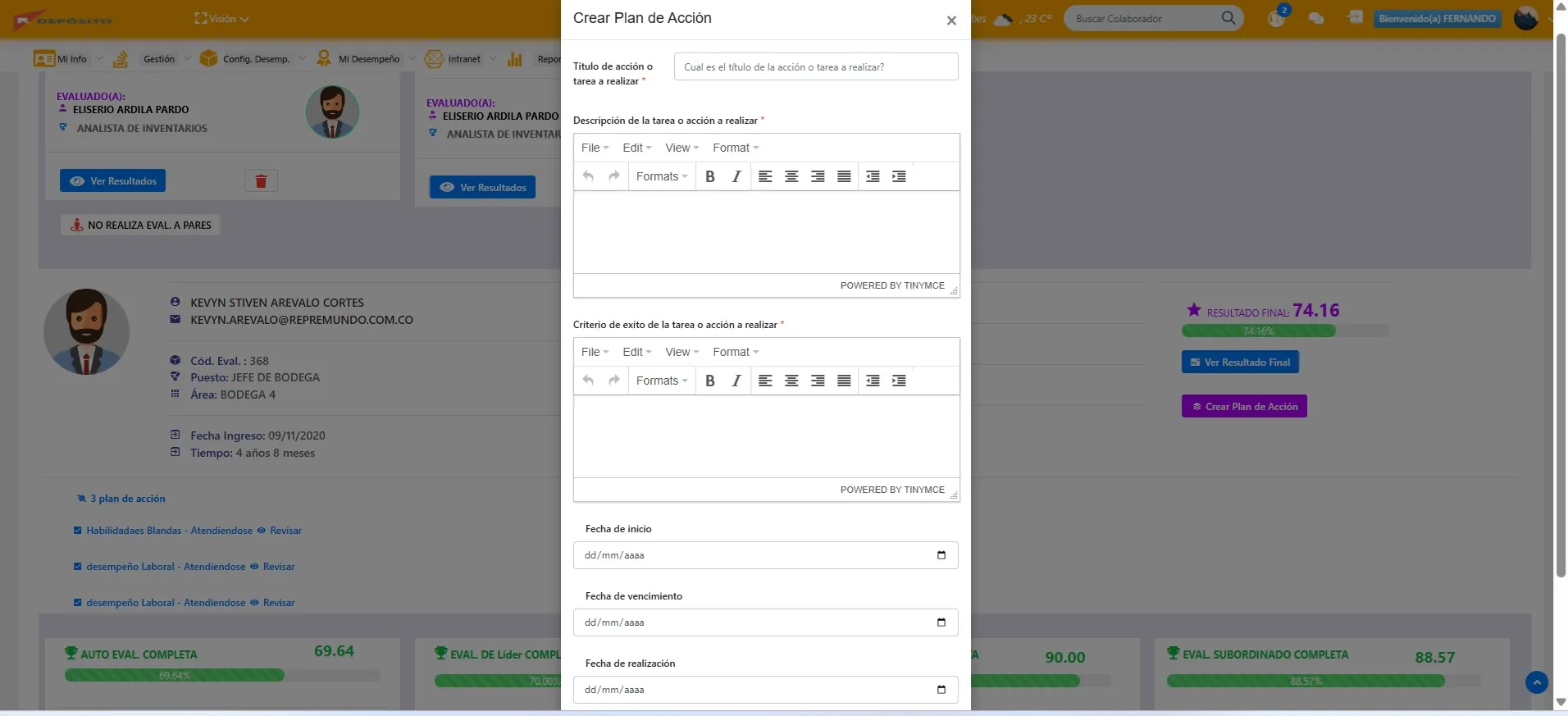

¿Cómo convertir los resultados de la evaluación en planes de desarrollo personalizados?

Uno de los mayores desafíos que enfrentan las organizaciones contemporáneas no es únicamente evaluar el desempeño de su talento humano, sino lograr que esa información se convierta en un plan de acción tangible, individualizado y orientado al desarrollo real. Evaluar por evaluar no transforma. Lo que verdaderamente impacta la cultura organizacional es cuando el resultado de cada evaluación se convierte en el punto de partida para un plan de crecimiento adaptado a las particularidades, necesidades y aspiraciones de cada colaborador. 1. Diagnóstico sin acción: el error más costoso En muchas organizaciones, el proceso de evaluación termina con la generación de un informe que raramente se revisita. Los datos se archivan, las reuniones de retroalimentación son superficiales y no existe un seguimiento posterior. Este enfoque no solo desperdicia una inversión de tiempo y recursos, sino que además mina la confianza de los colaboradores. ¿Por qué invertir energía en un proceso que no tiene consecuencias claras para su desarrollo? Transformar esa dinámica exige asumir que toda evaluación es un insumo, no un final. 2. Segmentación por niveles de desempeño y potencial Antes de elaborar planes de desarrollo, es clave segmentar a los colaboradores según dos dimensiones: desempeño actual y potencial futuro. Esto permite identificar cuatro grupos básicos: Alto desempeño / Alto potencial: candidatos a planes de sucesión y aceleración. Alto desempeño / Bajo potencial: perfiles expertos, clave para estabilidad operativa. Bajo desempeño / Alto potencial: talentos subutilizados que requieren intervención urgente. Bajo desempeño / Bajo potencial: perfiles en riesgo de salida o reubicación. Este análisis no busca etiquetar personas, sino establecer estrategias diferenciadas para cada perfil. 3. Construcción colaborativa del plan Una vez identificados los perfiles, el siguiente paso es construir el plan de desarrollo junto con el colaborador. Esta co-creación no solo mejora la aceptación del proceso, sino que permite alinear expectativas, intereses personales y objetivos organizacionales. Un buen plan de desarrollo debe responder a tres preguntas fundamentales: ¿Qué debo fortalecer para cumplir mejor mis funciones actuales? ¿Qué debo aprender para avanzar hacia el siguiente nivel? ¿Qué recursos y apoyo necesito para lograrlo? Este plan no puede imponerse desde RRHH o liderazgo; debe surgir de un diálogo honesto, estratégico y estructurado. 4. Establecimiento de objetivos medibles y plazos claros Los planes de desarrollo personalizados deben incorporar objetivos SMART: específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido. No basta con decir “mejorar habilidades de liderazgo”, sino establecer metas como “participar en un programa de liderazgo ágil antes de fin de trimestre” o “liderar un proyecto transversal en los próximos tres meses”. De igual modo, cada objetivo debe acompañarse de métricas que permitan verificar avances. El desarrollo no es una promesa abstracta: debe estar anclado en indicadores que generen accountability. 5. Diseño de rutas de aprendizaje múltiples El desarrollo no debe reducirse a una lista de cursos. Hoy, los planes personalizados combinan múltiples formatos: Formación técnica (online y presencial) Aprendizaje social (mentoría, coaching, job shadowing) Proyectos desafiantes Participación en comunidades de práctica Rotaciones internas Feedback estructurado Cada colaborador debe contar con una ruta de desarrollo que combine estas experiencias, adaptadas a su estilo de aprendizaje y contexto organizacional. 6. Integración con la estrategia organizacional El desarrollo individual no puede ser una iniciativa aislada. Cada plan debe alinearse con las competencias críticas que la organización ha definido como estratégicas. Por ejemplo, si una empresa está en proceso de transformación digital, todos los planes de desarrollo deben incluir componentes vinculados a la agilidad, la innovación o el uso de tecnología. Esta integración asegura que el crecimiento del individuo potencie el crecimiento colectivo. 7. Seguimiento continuo y rendición de cuentas Todo plan personalizado requiere un seguimiento periódico, no solo para verificar avances, sino para ajustar objetivos, remover obstáculos y mantener el compromiso. Este seguimiento debe formar parte de las reuniones de one-to-one entre líder y colaborador, y debe estar documentado en la misma plataforma que aloja la evaluación de desempeño. RRHH también cumple un rol clave en auditar estos procesos, asegurando su cumplimiento y calidad. 8. Reconocimiento del progreso y ajustes dinámicos Cada avance logrado debe ser reconocido. El refuerzo positivo mantiene alta la motivación y genera un círculo virtuoso de mejora continua. Pero, a su vez, el plan debe ser flexible. Si un objetivo se vuelve obsoleto o irrealizable por cambios en el entorno, debe ser adaptado. La rigidez es enemiga del desarrollo auténtico. 9. Casos de impacto en empresas líderes Compañías como Microsoft, General Electric y Spotify han rediseñado sus evaluaciones con foco en desarrollo personalizado. El resultado ha sido una mayor retención de talento clave, incremento en la movilidad interna y una cultura de aprendizaje continuo que permea todos los niveles. Estas empresas no ven la evaluación como un fin, sino como el inicio de una conversación permanente sobre el futuro de cada colaborador dentro del negocio. 10. De la evaluación al crecimiento: una nueva narrativa organizacional Convertir los resultados de evaluación en planes de desarrollo personalizados no es una acción táctica, sino una decisión estratégica. Implica cambiar la narrativa: de un sistema que juzga, a un ecosistema que impulsa. Las organizaciones que logren esta transformación no solo verán mejor desempeño, sino una fuerza laboral más comprometida, resiliente y preparada para los desafíos del futuro.

¿Qué desafíos presenta la evaluación de desempeño en modelos híbridos o remotos?

La transformación acelerada hacia modelos de trabajo híbridos y remotos ha obligado a repensar profundamente los sistemas tradicionales de evaluación del desempeño. Muchas de las dinámicas que funcionaban en entornos presenciales pierden vigencia cuando el colaborador trabaja desde su casa, en otro país, o incluso en horarios asincrónicos. En este contexto, los desafíos no son solo técnicos o logísticos; son estratégicos, culturales y profundamente humanos. 1. Ausencia de visibilidad directa: el fin del “presencialismo evaluativo” Uno de los mayores obstáculos en modelos híbridos o remotos es la pérdida de visibilidad directa. En contextos tradicionales, muchos líderes evaluaban en base a lo que veían: puntualidad, participación en reuniones, interacción en pasillos. Esta observación informal generaba sesgos pero también cierta familiaridad. Al desaparecer la presencia física constante, las empresas deben transitar desde el “ver para creer” hacia sistemas de evaluación basados en objetivos, entregables y evidencias medibles. La gestión basada en la confianza reemplaza al control visual. 2. Desalineación entre expectativas y resultados En el trabajo remoto, la comunicación puede ser menos fluida y más dispersa, lo que provoca que las expectativas no siempre se transmitan con claridad. Esto deriva en evaluaciones injustas o en frustraciones por parte del colaborador, quien puede sentir que está cumpliendo con lo pedido, mientras que el líder percibe lo contrario. La solución está en formalizar los acuerdos de expectativas, establecer OKRs o KPIs claros, y revisar semanalmente el progreso, no solo al final del ciclo evaluativo. 3. Dificultad para medir competencias blandas y colaboración Uno de los retos más complejos del entorno remoto es evaluar aspectos como el trabajo en equipo, la proactividad o el liderazgo informal. Estas competencias solían emerger naturalmente en oficinas, reuniones y proyectos colaborativos presenciales. En un contexto remoto, requieren nuevos mecanismos de observación y recolección de evidencias. El uso de evaluaciones 360°, encuestas de equipo y análisis de desempeño en proyectos se vuelve esencial para capturar estos aspectos invisibles pero estratégicos. 4. Riesgos de sesgo de proximidad y olvido Numerosos estudios han demostrado que en modelos híbridos, los colaboradores que asisten más a la oficina suelen recibir mejores evaluaciones, no necesariamente por un mejor desempeño, sino por estar “más presentes” en la mente de los evaluadores. Este “sesgo de proximidad” castiga injustamente a quienes trabajan más desde casa. Los líderes deben ser entrenados para reconocer y neutralizar este sesgo, y la evaluación debe incluir evidencias objetivas que no dependan de la presencia física. 5. Tecnología como facilitador y como barrera Si bien las herramientas digitales permiten realizar evaluaciones en remoto, también pueden convertirse en una barrera si no se implementan adecuadamente. Algunos sistemas son complejos, poco intuitivos o excluyentes para colaboradores con menor alfabetización digital. Es fundamental que las plataformas sean accesibles, simples y adaptadas al contexto real del colaborador. Evaluar a distancia requiere tecnología, pero también sensibilidad. 6. Falta de espacios de retroalimentación profunda En entornos presenciales, la retroalimentación podía surgir de manera espontánea: después de una reunión, en un café, durante una caminata informal. En lo remoto, todo debe planificarse. Esto reduce la frecuencia e informalidad del feedback, y muchas veces, desaparece. Implementar espacios regulares de retroalimentación —como one-on-one virtuales obligatorios— es esencial para mantener la conversación de desarrollo viva. 7. Desafíos en la construcción de confianza El trabajo remoto puede generar sensación de aislamiento y desconexión emocional con el equipo o con la organización. Esta distancia puede hacer que las evaluaciones sean percibidas como frías, injustas o impuestas. Para contrarrestar esto, los líderes deben reforzar la empatía, el lenguaje emocional positivo y el reconocimiento explícito, aún más que en el entorno presencial. 8. Injusticias entre quienes pueden y quienes no pueden trabajar en remoto En algunas organizaciones, no todos los puestos tienen la posibilidad de teletrabajar. Esto puede generar un sistema de evaluación desigual, donde quienes trabajan desde casa tienen otros indicadores o estándares respecto a quienes deben estar físicamente presentes. La clave está en diseñar sistemas de evaluación que sean distintos, pero equivalentes, adaptados a la realidad de cada rol, sin generar privilegios ocultos. 9. Cambios en la gestión del tiempo y la productividad En entornos remotos, la gestión del tiempo y la productividad no puede medirse por horas conectadas, sino por valor generado. Esta es una de las transiciones más difíciles para los líderes tradicionales. Adoptar modelos de gestión por resultados, empoderar al colaborador para autogestionarse, y medir el impacto, no la presencia, es el camino hacia una evaluación coherente con la nueva realidad laboral. 10. Nuevas métricas y nuevos indicadores Finalmente, la evaluación remota requiere rediseñar los indicadores tradicionales. Deben incluir métricas como cumplimiento de entregables, tiempo de respuesta, participación en entornos digitales, nivel de autonomía, innovación en la distancia y capacidad de autogestión. Muchas organizaciones están integrando herramientas como Worki 360 para capturar estas métricas con objetividad y trazabilidad. Conclusión: de la distancia física a la cercanía estratégica Evaluar en contextos híbridos o remotos no es solo una cuestión de adaptar herramientas, sino de repensar la lógica de evaluación. Exige un liderazgo más consciente, más humano y más orientado a resultados. Exige transparencia, comunicación constante y confianza mutua. Las organizaciones que comprendan estos desafíos y actúen con visión sistémica lograrán no solo mantener el rendimiento de sus equipos, sino elevarlo a nuevos niveles de madurez y responsabilidad compartida.

¿Cómo asegurar que el proceso de evaluación sea percibido como justo y transparente?

La percepción de justicia en los procesos de evaluación de desempeño no es un detalle secundario; es el eje central que determina si un sistema de evaluación será aceptado, respetado y útil o si, por el contrario, se convertirá en un ritual corporativo vacío, fuente de resentimiento y desconfianza. En una organización moderna y centrada en el talento humano, el desafío no es solo evaluar bien, sino lograr que las personas crean y confíen en el sistema evaluativo. 1. Claridad total en los criterios desde el inicio Uno de los factores que más impacta la percepción de justicia es la claridad con la que se comunican los criterios de evaluación. No se puede evaluar sobre expectativas no declaradas ni modificar los estándares una vez iniciado el ciclo evaluativo. Desde el primer día, cada colaborador debe conocer: Qué se va a evaluar Cómo se medirá cada indicador Cuál es el nivel de desempeño esperado Qué consecuencias tiene cada nivel de desempeño Este nivel de transparencia evita la improvisación, y establece un marco objetivo que protege tanto al evaluador como al evaluado. 2. Participación activa del colaborador en su propia evaluación Un sistema justo no es un monólogo vertical, sino un diálogo entre líder y colaborador. Incluir autoevaluaciones, establecer objetivos en conjunto y permitir que el colaborador justifique, argumente o incluso cuestione ciertos resultados, no solo aumenta la percepción de equidad, sino que enriquece el análisis. La participación activa genera apropiación y compromiso. Cuando el evaluado siente que tuvo voz, la aceptación del resultado, incluso si no es favorable, es mucho mayor. 3. Capacitación exhaustiva a los evaluadores Ningún sistema será justo si quienes lo aplican carecen de criterio, formación o sensibilidad. Los líderes que evalúan deben recibir formación no solo técnica, sino ética: cómo observar sin sesgos, cómo dar retroalimentación constructiva, cómo manejar conversaciones difíciles y cómo distinguir entre resultados, esfuerzo y actitud. Un evaluador mal preparado no solo genera decisiones injustas, sino que erosiona la credibilidad del sistema en su totalidad. 4. Evaluación basada en evidencia, no en impresiones La subjetividad es uno de los enemigos más poderosos de la percepción de justicia. Las organizaciones deben implementar sistemas que obliguen a documentar comportamientos, resultados y situaciones concretas que respalden cada juicio evaluativo. Por ejemplo, si se dice que un colaborador no alcanzó su objetivo de productividad, debe existir un historial de entregas, métricas y plazos. Si se afirma que alguien tiene baja actitud, debe haber evidencias de comportamiento observado, no solo percepciones vagas. 5. Uso de múltiples fuentes de evaluación Ningún líder tiene una visión completa del colaborador. Por eso, los sistemas más justos incorporan la evaluación 360°, que incluye la perspectiva de colegas, clientes internos, subordinados y otros actores que interactúan con el evaluado. Cuantas más fuentes se incluyan, menor será el margen de error individual, y mayor será la legitimidad del resultado final. 6. Derecho a réplica y revisión del resultado Un sistema justo debe incluir mecanismos para que el colaborador pueda apelar o pedir revisión de su evaluación, especialmente en casos donde sienta que ha habido errores, omisiones o juicios injustificados. No se trata de poner en duda toda la estructura evaluativa, sino de garantizar un espacio institucional donde los errores puedan corregirse y donde se respete la dignidad del evaluado. 7. Coherencia entre evaluación, consecuencias y decisiones Una evaluación percibida como justa también requiere que sus consecuencias sean coherentes. Si dos personas obtienen resultados similares, deben recibir el mismo trato en cuanto a bonos, ascensos o planes de desarrollo. Cualquier favoritismo, arbitrariedad o incongruencia entre lo evaluado y lo decidido debilita la legitimidad del sistema. Además, los líderes deben explicar cómo se usaron los resultados para tomar decisiones estratégicas o de gestión del talento. 8. Transparencia del proceso, no solo del resultado Las organizaciones deben comunicar no solo el "qué", sino también el "cómo". Es decir, explicar cómo se construyó el modelo de evaluación, cómo se validaron los indicadores, qué instancias de revisión existen, quién garantiza la integridad del sistema y cómo se tratan los datos recopilados. Cuando el colaborador entiende el funcionamiento completo del proceso, su confianza en el sistema aumenta exponencialmente. 9. Feedback de calidad como elemento de cierre Más allá de la calificación numérica o del resultado global, el proceso evaluativo debe concluir con una conversación de retroalimentación que sea humana, constructiva y centrada en el desarrollo. Un sistema justo no juzga, orienta. No castiga, impulsa. El tono, el lenguaje y la disposición emocional del líder en este momento final son determinantes para que el proceso sea bien recibido y genere acción. 10. Medición periódica de la percepción del sistema Finalmente, las organizaciones que realmente se preocupan por la justicia en su sistema evaluativo miden regularmente la percepción del mismo. A través de encuestas internas, focus groups o entrevistas, preguntan directamente a sus colaboradores si sienten que el proceso es justo, útil, transparente y coherente. Este ciclo de retroalimentación permite ajustar el sistema, mantener su vigencia y fortalecer la cultura organizacional. Conclusión: la justicia no se declara, se construye La percepción de justicia en una evaluación no depende del resultado obtenido, sino de la forma en que fue logrado. Un colaborador puede aceptar una calificación baja si percibe que fue producto de un proceso riguroso, equitativo y respetuoso. Lo inaceptable, y profundamente dañino, es un sistema que parece improvisado, sesgado o manipulable. Garantizar justicia y transparencia no es un lujo; es una necesidad estructural. Las organizaciones que entienden esto no solo logran mejores evaluaciones, sino equipos más comprometidos, relaciones laborales más saludables y una cultura basada en el mérito y el respeto.

¿Qué rol juegan los jefes inmediatos en el éxito de las evaluaciones de desempeño?

El rol del jefe inmediato en los procesos de evaluación del desempeño es determinante. Aunque las organizaciones desarrollen sofisticados modelos evaluativos, plataformas digitales de última generación o políticas globales coherentes, el éxito de cualquier sistema de evaluación dependerá, en última instancia, de cómo los líderes directos interactúan con sus equipos. La figura del jefe inmediato es el punto de contacto entre la estrategia institucional y la experiencia real del colaborador. Es ahí donde se gana o se pierde la efectividad del sistema.

1. Son los intérpretes de la estrategia organizacional

Una evaluación de desempeño parte de objetivos organizacionales y se traduce en metas individuales. Esta traducción no ocurre mágicamente. Es responsabilidad del jefe inmediato tomar la visión estratégica de la empresa y convertirla en expectativas claras para cada miembro de su equipo. Si esta traducción es defectuosa, ambigua o arbitraria, el colaborador no sabrá qué se espera de él, y la evaluación posterior perderá sentido.

El líder, por tanto, debe ser un comunicador estratégico capaz de conectar propósito y acción.

2. Son los principales observadores del comportamiento y resultados

Más allá de los datos duros o indicadores de productividad, la evaluación del desempeño también abarca aspectos cualitativos como actitud, liderazgo, colaboración o resolución de conflictos. Estos elementos solo pueden ser evaluados adecuadamente por alguien que observa de cerca, acompaña el día a día y conoce el contexto de cada desempeño.

El jefe inmediato es quien tiene el capital relacional y contextual necesario para interpretar los datos más allá de lo visible.

3. Actúan como facilitadores o como bloqueadores del proceso

Un jefe inmediato comprometido con el proceso evaluativo lo prepara con antelación, recopila evidencias, mantiene conversaciones previas, y se presenta a la reunión con una actitud de desarrollo. En cambio, un jefe que ve la evaluación como una obligación administrativa improvisa, replica opiniones externas o responde con evasivas ante preguntas del colaborador.

Este contraste en comportamientos marca la diferencia entre una cultura evaluativa viva y una burocracia vacía.

4. Son los responsables de la calidad del feedback entregado

La retroalimentación es uno de los momentos más sensibles del proceso de evaluación. El jefe inmediato no solo debe transmitir un resultado, sino generar una conversación constructiva, emocionalmente inteligente y orientada a la mejora. Esto implica habilidades de comunicación, empatía, capacidad de escucha activa y dominio emocional.

Una evaluación entregada de manera torpe, insensible o ambigua puede dañar la relación con el colaborador y sabotear el proceso completo.

5. Son clave en la co-creación de planes de mejora

Luego de la evaluación, comienza la fase más importante: el desarrollo. El jefe inmediato debe ser el principal arquitecto del plan de acción junto al colaborador. No se trata de delegar en Recursos Humanos, sino de construir juntos un camino de mejora, definiendo objetivos, identificando recursos y estableciendo un cronograma.

Este acompañamiento directo le otorga legitimidad y sentido al proceso evaluativo, transformándolo en una herramienta de crecimiento real.

6. Son referentes de coherencia dentro del sistema

La percepción de justicia en una organización depende en gran medida de la coherencia de sus líderes. Si un jefe inmediato aplica criterios diferentes a cada persona, si muestra favoritismo, o si no fundamenta sus decisiones, destruye la confianza en todo el sistema. En cambio, cuando el líder actúa con transparencia, documenta sus observaciones, y comunica con honestidad, refuerza la credibilidad institucional.

La coherencia entre lo que se dice, lo que se mide y lo que se premia empieza en el jefe inmediato.

7. Funcionan como enlace entre el colaborador y la dirección

Muchas veces, los jefes inmediatos son quienes detectan patrones de desempeño que pueden tener causas estructurales, culturales o sistémicas. Por tanto, no solo evalúan personas, sino que también pueden retroalimentar a la alta dirección sobre barreras organizacionales, procesos ineficientes o conflictos que impactan el rendimiento general.

Esta doble función, hacia abajo y hacia arriba, convierte al jefe en un actor clave del proceso estratégico de gestión del talento.

8. Necesitan formación continua para cumplir su rol evaluador

Evaluar no es una habilidad innata. Muchos jefes técnicos son promovidos por su conocimiento, no por su capacidad de liderar procesos humanos. Por eso, es imprescindible que las organizaciones inviertan en su formación en temas como gestión del desempeño, retroalimentación efectiva, reducción de sesgos, análisis de indicadores y liderazgo emocional.

Un sistema de evaluación sin jefes bien formados es como un avión con instrumentos de navegación defectuosos.

9. Deben ser aliados de Recursos Humanos, no sustitutos

Si bien los jefes inmediatos son el rostro visible del proceso evaluativo, no deben cargar con la totalidad del mismo. Recursos Humanos debe acompañar, auditar, capacitar y asistir en la interpretación de resultados, así como garantizar que las decisiones se alineen con las políticas de talento de la organización.

El trabajo conjunto entre líderes y HR fortalece la integridad del sistema.

10. Representan el punto de contacto emocional del proceso

Por último, el jefe inmediato es quien carga el proceso evaluativo de sentido humano. Es quien conoce la historia del colaborador, sus logros, sus dificultades personales, sus miedos y sus motivaciones. Esta cercanía lo posiciona como figura clave para que la evaluación no sea solo un trámite, sino una experiencia transformadora.

Cuando el jefe asume con seriedad, respeto y visión este rol, la evaluación se convierte en un acto de liderazgo.

Conclusión: el liderazgo evaluador como núcleo de la cultura organizacional

Un sistema de evaluación es tan fuerte como la capacidad de sus líderes directos para aplicarlo. No importa cuán moderno sea el software o cuán innovador sea el modelo: si el jefe inmediato no lo aplica con rigor, humanidad y consistencia, el sistema fracasará.

Invertir en formar, acompañar y responsabilizar a los jefes inmediatos como evaluadores no es una mejora operativa; es una decisión estratégica. Son ellos quienes definen, cada día, si la evaluación del desempeño se vive como una oportunidad o como una amenaza.

¿Qué se necesita para escalar una evaluación 360 de 50 empleados a 500 sin perder calidad?

Escalar una evaluación 360 grados desde un grupo pequeño —por ejemplo, 50 colaboradores— a una población mucho más amplia como 500, es un desafío organizacional complejo que implica más que solo "replicar el modelo". Se requiere una estrategia robusta, tecnología adecuada, procesos estandarizados, entrenamiento masivo, y, sobre todo, un enfoque riguroso que garantice la calidad, confidencialidad, objetividad y utilidad del feedback obtenido. Muchas organizaciones se sienten motivadas a escalar el modelo tras un piloto exitoso en un equipo reducido, pero descubren que lo que funcionó con 50 personas no necesariamente es sostenible ni efectivo con 10 veces más participantes, a menos que se realicen ciertos ajustes estratégicos. A continuación, te presento un desglose detallado de los factores clave para escalar una evaluación de 360 grados sin comprometer su calidad: 1. Estandarización del modelo y criterios de evaluación Cuando el proceso está limitado a 50 personas, se pueden hacer ajustes manuales, interpretaciones individuales y adaptaciones personalizadas. Pero al escalar a 500 colaboradores, esto es insostenible. Por eso es fundamental: Definir un marco de competencias unificado que aplique a todos los roles (o, al menos, a grupos por nivel jerárquico). Crear cuestionarios estandarizados con indicadores claros, escalas consistentes y preguntas alineadas a los objetivos estratégicos. Usar una misma metodología de análisis y presentación de resultados. Estandarizar no significa eliminar la personalización, sino estructurar inteligentemente para facilitar la escalabilidad sin perder relevancia. 2. Implementación de una plataforma tecnológica escalable y automatizada Un factor crítico al escalar el modelo es el uso de una herramienta digital que soporte: La gestión masiva de participantes (evaluados y evaluadores). El envío automatizado de cuestionarios y recordatorios. La anonimización de respuestas. El procesamiento ágil de resultados y generación de dashboards. El almacenamiento seguro de datos. La integración con sistemas de RRHH o LMS existentes. Aquí es donde soluciones como WORKI 360 juegan un rol determinante, ya que están diseñadas para orquestar todo el proceso sin sobrecargar al equipo de Recursos Humanos. Lo que con 50 personas se puede manejar con hojas de Excel, con 500 se vuelve inviable sin automatización. 3. Gestión segmentada por cohortes y fases Para evitar el colapso del sistema (tanto técnico como humano), se recomienda dividir la implementación por fases o cohortes. Por ejemplo: Semana 1–2: Evaluación de líderes senior. Semana 3–4: Mandos medios. Semana 5–6: Equipos operativos. Esto permite enfocar la atención, responder consultas rápidamente, y analizar los resultados por grupo, sin que todo explote al mismo tiempo. Además, da tiempo para realizar ajustes menores antes de lanzar la siguiente oleada. 4. Formación masiva y consistente de participantes Con un grupo pequeño, puedes hacer talleres presenciales o sesiones personalizadas. Pero con 500 personas necesitas escalar también la capacitación y sensibilización: Videos explicativos breves. Webinars grabados con preguntas frecuentes. Materiales de autoformación (PDF, infografías, instructivos). Módulos de e-learning cortos sobre cómo dar y recibir feedback. Cuanto más preparado esté el equipo, más fluido será el proceso. Esta formación debe estar diseñada no solo para explicar la herramienta, sino para reducir el miedo, fomentar la sinceridad y motivar la participación. 5. Asegurar la calidad de los evaluadores En grupos pequeños, es posible revisar individualmente quién evalúa a quién. Pero con 500 personas, necesitas un sistema de reglas lógicas: Mínimo de evaluadores por tipo (por ejemplo, al menos 3 pares). Evitar relaciones conflictivas o de dependencia directa cuando no corresponde. Uso de algoritmos o flujos automatizados para asignación de evaluadores. Además, se puede incluir un módulo de validación por parte del evaluado para aceptar o sugerir ajustes a sus evaluadores asignados. Esto genera mayor percepción de justicia y mejora la calidad del feedback. 6. Robustez del sistema de análisis de resultados Escalar también implica manejar grandes volúmenes de datos y transformar esa información en insights accionables. Para mantener la calidad del análisis se necesita: Sistemas de agrupación automática por competencias y nivel. Detección de patrones, brechas y alertas de outliers. Informes personalizados pero homogéneos en estructura. Capacidad para generar resúmenes ejecutivos por áreas o segmentos. Aquí el rol del área de analítica de RRHH o del partner tecnológico es clave para garantizar que los datos no solo se acumulen, sino que se conviertan en decisiones. 7. Proceso estandarizado de retroalimentación individual y grupal Con 50 personas es posible hacer sesiones individuales con cada uno. Pero con 500, esto puede colapsar a los equipos internos si no se planifica bien. Algunas soluciones son: Realizar sesiones grupales de retroalimentación para equipos que comparten competencias. Delegar sesiones uno a uno a líderes entrenados. Utilizar herramientas de coaching digital. Priorizar el coaching personalizado para roles clave o casos especiales. Lo importante es que cada colaborador reciba una devolución útil, comprensible y motivadora, aunque el formato varíe. 8. Definición de una estructura sólida de soporte operativo y técnico El éxito de la implementación no depende solo de la plataforma, sino de contar con un equipo organizador eficiente, capaz de responder preguntas, resolver problemas y asegurar el cumplimiento del cronograma. Esto incluye: Un equipo central de RRHH que coordine el proceso. Líderes de área como puntos focales. Un help desk o canal interno para consultas técnicas. Indicadores de avance y tableros de seguimiento. Escalar implica complejidad, y sin un soporte estructurado se corre el riesgo de errores, malentendidos y pérdida de credibilidad del proceso. 9. Gestión proactiva del cambio cultural Ampliar el alcance del modelo no solo es una decisión operativa, sino un acto de liderazgo. Requiere un proceso de gestión del cambio que incluya: Comunicación interna constante y multicanal. Narrativa de propósito compartido. Participación visible de la alta dirección. Acompañamiento emocional y ético. Este aspecto es clave: sin una narrativa poderosa que conecte la evaluación con el desarrollo, el compromiso del talento puede diluirse al aumentar el volumen. 10. Evaluación de resultados del proceso en sí mismo Por último, se debe evaluar no solo a los colaboradores, sino el propio proceso de evaluación: ¿Hubo fallas técnicas? ¿Se cumplieron los plazos? ¿La participación fue suficiente? ¿Qué percepciones dejó el proceso? ¿Qué aprendizajes surgieron? Aplicar encuestas de satisfacción del proceso, entrevistas y focus groups ayuda a ajustar la próxima implementación y demuestra que la empresa escucha, también en sus propias herramientas.

¿Cómo medir competencias blandas dentro de un sistema de evaluación del desempeño?

Medir competencias blandas representa uno de los mayores retos para los sistemas de evaluación de desempeño modernos. A diferencia de las competencias técnicas o los resultados cuantitativos, las habilidades interpersonales, emocionales y cognitivas no siempre dejan rastros evidentes o numéricos. Sin embargo, en un entorno laboral cada vez más colaborativo, complejo y orientado al conocimiento, estas competencias son determinantes para la sostenibilidad del talento y el éxito organizacional. El desafío es convertir lo intangible en medible, sin caer en la subjetividad ni en simplificaciones ineficaces.

1. Definir con claridad qué se entiende por competencia blanda

El primer paso para medir una competencia es tener una definición clara, compartida y contextualizada. No basta con declarar que se evaluará “trabajo en equipo” o “liderazgo”, si cada líder o colaborador entiende algo distinto. La organización debe construir un diccionario de competencias que incluya:

Nombre de la competencia

Definición operativa y observable

Comportamientos esperados en distintos niveles de dominio

Ejemplos concretos de conductas asociadas

Esta estandarización reduce el margen de interpretación y permite construir instrumentos de medición consistentes.

2. Incorporar escalas de observación conductual

Una de las metodologías más efectivas para medir competencias blandas es el uso de escalas de evaluación conductual (BARS – Behaviorally Anchored Rating Scales). En lugar de pedir al evaluador que califique de 1 a 5 el nivel de “empatía” o “comunicación efectiva”, se le presentan descripciones de comportamientos específicos para cada nivel.

Por ejemplo, en la competencia “Resolución de conflictos”:

Nivel 1: Evita conversaciones difíciles y posterga decisiones

Nivel 3: Escucha activamente y propone soluciones en reuniones

Nivel 5: Media eficazmente entre partes en conflicto y logra acuerdos sostenibles

Este enfoque permite medir conductas reales en lugar de atributos abstractos.

3. Aplicar evaluaciones 360° como fuente de evidencia cruzada

Dado que las competencias blandas se manifiestan principalmente en la interacción con otros, es fundamental incluir la mirada de diversas fuentes: superiores, pares, subordinados e incluso clientes internos. La evaluación 360° permite captar distintos ángulos del comportamiento, identificar patrones consistentes y mitigar sesgos individuales.

Además, entrega al colaborador una visión más rica y completa de su impacto interpersonal.

4. Recoger evidencias específicas y contextualizadas

Para evaluar competencias blandas de manera objetiva, es necesario registrar hechos concretos. No basta con decir “tiene buena actitud”, sino describir situaciones reales: reuniones donde propuso soluciones, proyectos en los que asumió liderazgo, conflictos que supo mediar. El sistema de evaluación debe invitar al evaluador a incluir ejemplos, anécdotas o indicadores contextuales que fundamenten su calificación.

Esto enriquece el feedback posterior y permite distinguir entre percepciones y hechos.

5. Incluir autoevaluación estructurada y reflexiva

Las competencias blandas también pueden medirse desde la autopercepción. Pedir al colaborador que se autoevalúe con base en comportamientos observables no solo entrega una mirada complementaria, sino que promueve el autoconocimiento y la responsabilidad personal. El contraste entre autoevaluación y evaluación externa puede ser, además, un punto de partida para conversaciones de desarrollo.

La clave está en estructurar esta autoevaluación con preguntas guía y criterios claros.

6. Integrar observaciones en tiempo real mediante herramientas digitales

Muchas plataformas tecnológicas permiten que líderes y colegas registren, de forma espontánea y contextual, observaciones sobre competencias blandas. Comentarios como “lideró la reunión de forma empática” o “resolvió el conflicto entre áreas con diplomacia” pueden ser documentados en tiempo real y convertirse en insumos valiosos para el proceso evaluativo.

Estas microobservaciones, acumuladas a lo largo del ciclo, permiten una evaluación más precisa y menos sujeta al recuerdo sesgado.

7. Capacitar a los evaluadores para identificar comportamientos clave

Uno de los principales riesgos al medir competencias blandas es que los evaluadores proyecten sus propios valores o preferencias. Para evitarlo, deben ser capacitados en identificar y registrar comportamientos específicos, diferenciarlos de juicios personales, y aplicar criterios de forma consistente entre todos los evaluados.

Esta formación no es puntual, sino continua, especialmente en organizaciones grandes o en crecimiento.

8. Validar la conexión entre las competencias y el rendimiento real

No todas las competencias blandas tienen el mismo peso en todos los roles. Por ejemplo, “tolerancia a la ambigüedad” puede ser crítica en un área de innovación, pero menos relevante en una función operativa rutinaria. Por eso, es fundamental validar que las competencias que se miden realmente impactan el éxito en el rol específico.

Esto evita evaluaciones genéricas y permite priorizar el desarrollo allí donde es más relevante.

9. Usar el feedback como herramienta de calibración

Las reuniones de calibración entre líderes son una buena práctica para asegurar que las competencias blandas están siendo evaluadas con criterios similares. En estas sesiones, se comparan casos, se analizan diferencias y se alinean interpretaciones. Así se evita que el mismo comportamiento reciba evaluaciones distintas según quién lo observe.

Este proceso también fortalece la cultura organizacional al establecer estándares comunes de comportamiento.

10. Medir la evolución a lo largo del tiempo

Las competencias blandas no son estáticas. Una persona puede mejorar su comunicación, fortalecer su empatía o aprender a liderar mejor. Por eso, no se trata solo de “evaluar” una vez, sino de medir el progreso. Incluir mediciones semestrales, comparativas o integradas en procesos de feedback continuo permite visualizar trayectorias de desarrollo.

Esto refuerza la idea de que las competencias blandas también se entrenan y se perfeccionan.

Conclusión: del juicio subjetivo al desarrollo estratégico

Medir competencias blandas no es un acto de intuición, sino una decisión metodológica. Exige claridad conceptual, rigor técnico y una cultura centrada en el comportamiento observable. Cuando se mide bien, se logra no solo un diagnóstico certero, sino una plataforma poderosa para el desarrollo del talento.

Las organizaciones que logran objetivar lo intangible tienen una ventaja competitiva decisiva: pueden identificar, potenciar y retener a quienes no solo saben hacer, sino también saben ser.

¿Qué significa realmente 'desarrollo basado en fortalezas' en una evaluación 360?

En el contexto actual de transformación organizacional, disrupción tecnológica y evolución del liderazgo, las empresas han comenzado a migrar de modelos de evaluación punitivos o deficitarios hacia enfoques más humanos, motivacionales y sostenibles. Dentro de esta transformación, el concepto de “desarrollo basado en fortalezas” ha ganado un lugar protagónico, y su aplicación en la evaluación de 360 grados no solo es posible, sino estratégica. Pero, ¿qué significa realmente “desarrollo basado en fortalezas” en una evaluación 360? La mayoría de las veces se malinterpreta como “ignorar las debilidades” o “ser positivos”, cuando en realidad es un enfoque profundo, basado en evidencia, que busca impulsar el desempeño y el crecimiento profesional apalancándose en las competencias naturales, talentos únicos y capacidades dominantes de cada persona. A continuación, desglosamos este concepto con profundidad para comprender cómo implementarlo de manera efectiva dentro del modelo 360 grados. 1. Pasar de la evaluación correctiva a la evaluación potenciadora Tradicionalmente, los modelos de evaluación de desempeño —incluidos algunos 360— se enfocaban en detectar “lo que falta”, “lo que está mal” o “dónde no se alcanza el estándar”. Si bien esto puede parecer útil desde un punto de vista técnico, genera consecuencias psicológicas y culturales negativas: Reduce la motivación. Genera defensividad. Crea climas de desconfianza. Estigmatiza a los colaboradores. El enfoque basado en fortalezas, en cambio, invita a los colaboradores a redescubrir sus talentos naturales, habilidades dominantes y atributos diferenciadores, con el fin de potenciarlos y aplicarlos de forma más estratégica y consciente en su rol actual y futuro. 2. Identificar las fortalezas a través del feedback multidimensional La evaluación 360 grados es un escenario ideal para detectar fortalezas porque: Recolecta percepciones de distintas fuentes (superiores, pares, subordinados, clientes). Permite observar patrones positivos comunes entre evaluadores. Visibiliza atributos que muchas veces el propio evaluado subestima o no reconoce. Por ejemplo, si múltiples evaluadores mencionan que un líder “inspira confianza en situaciones críticas” o “motiva con su entusiasmo”, estamos frente a una fortaleza relacional o emocional que puede ser aprovechada en nuevas funciones, mentorías o proyectos clave. 3. Convertir las fortalezas en herramientas de crecimiento Detectar una fortaleza no es suficiente; el verdadero valor del modelo está en transformar esa fortaleza en una palanca de desarrollo. Esto implica: Aumentar el uso consciente y estratégico de esa capacidad. Buscar espacios donde esa fortaleza sea más visible o útil. Enseñar a otros cómo desarrollar esa misma competencia. Vincularla con los desafíos organizacionales del futuro. Por ejemplo, si un colaborador es percibido como “altamente creativo y resolutivo”, se puede proponer que lidere sesiones de innovación, participe en proyectos ágiles o acompañe a equipos estancados. El desarrollo no se basa en lo que le falta, sino en lo que puede multiplicar. 4. No ignorar debilidades, pero darles un lugar complementario Una crítica frecuente al modelo basado en fortalezas es que “ignora las áreas de mejora”. Pero eso es un malentendido. Este enfoque no niega las debilidades, simplemente: Las contextualiza. No las pone en el centro del proceso. Las gestiona a través de compensaciones estratégicas o apoyos. En una evaluación 360, por ejemplo, si se detecta que un líder es muy visionario pero poco orientado a la planificación operativa, no se trata de forzarlo a cambiar su esencia, sino de: Asociarlo con perfiles complementarios. Brindarle herramientas mínimas de gestión. Liberar su tiempo de tareas que no maximizan su talento. 5. Transformar la retroalimentación en narrativa empoderadora Una parte esencial del desarrollo basado en fortalezas es la manera en que se entrega el feedback. En vez de listas de “debilidades a corregir”, se construyen historias de valor: “Lo que haces cuando todo está en caos es admirable.” “Tu capacidad de conectar con los demás impacta al equipo.” “Eres quien logra traducir lo técnico a algo comprensible para todos.” Estas narrativas no solo generan satisfacción inmediata, sino que fortalecen la identidad profesional del colaborador, aumentando su engagement, autoconfianza y disposición al cambio. 6. Mejorar el rendimiento individual y colectivo de manera sostenible Estudios en psicología organizacional y neurociencia del talento han demostrado que las personas aprenden más rápido, retienen mejor y se comprometen más cuando trabajan desde sus fortalezas. En un contexto de evaluación 360, esto se traduce en: Mayor adherencia a los planes de desarrollo post-evaluación. Mejoría sostenida en los indicadores de desempeño. Reducción del burnout y aumento del bienestar. Equipos más cohesionados y alineados. Un ejemplo práctico: líderes que reciben feedback de que “inspirar a otros” es una de sus fortalezas, muestran mayor disposición a desarrollar habilidades de mentoring, dar charlas internas o liderar la transformación cultural. 7. Alinear las fortalezas con los objetivos del negocio El desarrollo basado en fortalezas no es una iniciativa de bienestar emocional aislada, sino una estrategia de talento vinculada al rendimiento organizacional. Una evaluación 360 bien diseñada puede: Mapear fortalezas individuales y ver cómo encajan en los objetivos estratégicos. Reubicar talentos en áreas donde pueden generar más valor. Crear comunidades de práctica basadas en fortalezas compartidas. Identificar sinergias entre equipos con perfiles complementarios. Así, el crecimiento del individuo se convierte en crecimiento del negocio, con una inversión emocional mucho menor que intentar cambiar lo que no fluye naturalmente. 8. Transformar la cultura organizacional desde lo positivo Al utilizar el modelo 360 con foco en fortalezas, las organizaciones empiezan a migrar de una cultura de evaluación a una cultura de apreciación. Esto genera: Climas laborales más saludables. Reducción de la rotación no deseada. Aumento del sentido de pertenencia. Mejores relaciones interpersonales. Cuando las personas sienten que son valoradas por lo que hacen bien, y no solo observadas por lo que les falta, su compromiso se multiplica. Y esa es la base de una cultura de alto rendimiento.

¿Cómo afecta la cultura organizacional a la efectividad del proceso de evaluación del desempeño?

La cultura organizacional no es un elemento decorativo o simbólico. Es el sistema de valores, creencias, normas no escritas y prácticas que regulan el comportamiento diario de las personas en una empresa. Esta cultura actúa como una plataforma —o un obstáculo— para cualquier iniciativa de gestión del talento. En el caso de la evaluación del desempeño, su efectividad no depende únicamente de la metodología utilizada o del software implementado, sino de cuánto la cultura vigente facilita o sabotea la aplicación del sistema evaluativo. 1. La cultura define la forma en que se interpreta la evaluación En una organización con cultura de aprendizaje, la evaluación es vista como una oportunidad de mejora, un momento de diálogo y desarrollo. En cambio, en culturas donde predomina la desconfianza o el miedo al error, la evaluación se percibe como un juicio, una amenaza o una instancia punitiva. Esta percepción condiciona la participación activa de los colaboradores y la sinceridad de los líderes en el proceso. El mismo instrumento puede ser altamente efectivo en una empresa y completamente inservible en otra, solo por el entorno cultural que lo rodea. 2. La apertura al feedback está mediada por la cultura dominante La retroalimentación —pilar de cualquier evaluación significativa— no tiene la misma recepción en todas las culturas organizacionales. En algunas empresas, dar feedback constructivo está normalizado y es una práctica cotidiana. En otras, predomina el silencio, la evitación del conflicto o la comunicación indirecta. Donde la retroalimentación no forma parte del lenguaje cotidiano, la evaluación de desempeño tiende a convertirse en una formalidad, con mensajes neutros, evasivos o poco útiles para el desarrollo real del colaborador. 3. El nivel de madurez organizacional impacta la profundidad de la evaluación En culturas organizacionales inmaduras o altamente jerárquicas, las evaluaciones suelen centrarse exclusivamente en resultados numéricos o comportamientos visibles. En cambio, las organizaciones más desarrolladas culturalmente incorporan dimensiones como la actitud, la colaboración, la innovación, el compromiso y el aprendizaje continuo. La profundidad de la evaluación está directamente relacionada con la sofisticación cultural de la empresa. 4. El grado de confianza influye en la honestidad de los resultados Una cultura de confianza permite evaluaciones más honestas, abiertas y útiles. Cuando los colaboradores confían en que los resultados no serán usados en su contra y en que las conversaciones derivadas serán constructivas, participan con mayor transparencia. Por el contrario, en culturas con miedo, competencia interna o juegos de poder, las evaluaciones se distorsionan: se oculta información, se manipulan respuestas y se elude el conflicto. Sin confianza, ningún proceso evaluativo puede ser genuinamente efectivo. 5. La consistencia cultural refuerza la percepción de justicia La percepción de equidad es fundamental en toda evaluación. Y esta percepción no depende solo del instrumento técnico, sino de que la cultura organizacional respalde el trato justo, la coherencia y la aplicación homogénea de criterios. Si en la empresa se toleran favoritismos, decisiones arbitrarias o diferencias de trato según jerarquías o relaciones personales, el sistema de evaluación pierde legitimidad. La cultura, en este sentido, puede reforzar o destruir la credibilidad del sistema. 6. El nivel de autonomía cultural influye en la autoevaluación y responsabilidad En culturas que promueven la autonomía, la autoevaluación no es un trámite, sino un acto de responsabilidad. Las personas se sienten llamadas a reflexionar, autoanalizarse y proponer sus propios planes de mejora. En cambio, en culturas paternalistas o verticalistas, la autoevaluación se percibe como una formalidad sin impacto, y el colaborador espera que sea el jefe quien lo oriente y lo corrija. La forma en que se vive la evaluación está condicionada por el nivel de madurez de la cultura. 7. La cultura incide en la temporalidad y ritmo del proceso evaluativo En algunas organizaciones, el ritmo natural del trabajo permite incorporar evaluaciones continuas, revisiones trimestrales y conversaciones frecuentes. En otras, donde el foco está en la urgencia, el cumplimiento inmediato o la operación constante, la evaluación se posterga, se reduce a una fecha fija o se convierte en un trámite anual sin seguimiento. El diseño del sistema de evaluación debe adaptarse al pulso cultural de la empresa para no fracasar por desincronización. 8. La alineación entre valores culturales y criterios evaluativos es clave Los sistemas de evaluación más efectivos son aquellos que integran los valores culturales en sus criterios. Por ejemplo, si una organización promueve la innovación como valor central, la evaluación debe incluir indicadores de creatividad, pensamiento disruptivo o participación en proyectos innovadores. Si se valora la colaboración, debe medirse con indicadores específicos y no solo con resultados individuales. La coherencia entre lo que se dice y lo que se evalúa es uno de los signos más potentes de una cultura saludable. 9. La cultura condiciona la forma en que se gestionan los resultados de la evaluación Una vez realizada la evaluación, la cultura también determina qué se hace con los resultados. En entornos que valoran la mejora continua, estos datos se transforman en planes de desarrollo, oportunidades de formación o nuevas metas. En culturas conservadoras o temerosas del cambio, los resultados pueden quedar archivados, sin consecuencias prácticas. La utilidad real de la evaluación está en lo que sucede después, y eso depende en gran parte de la cultura. 10. La cultura debe evolucionar junto con el sistema evaluativo No basta con adaptar el sistema a la cultura existente. En algunos casos, es necesario que el propio proceso evaluativo contribuya a transformar la cultura. Evaluar comportamientos deseados, premiar actitudes alineadas a la visión y desarrollar líderes que actúen como ejemplo son formas de utilizar la evaluación como palanca de evolución cultural. La evaluación, bien diseñada, puede ser una herramienta de gestión del cambio. Conclusión: no hay evaluación eficaz sin cultura coherente La efectividad de un sistema de evaluación de desempeño no se garantiza desde el diseño técnico, sino desde la cultura que lo contiene. Las empresas que comprenden este principio invierten tanto en transformar hábitos, lenguajes y relaciones como en seleccionar herramientas o construir matrices. La evaluación, para ser útil, debe resonar con la cultura y, al mismo tiempo, ayudar a elevarla. Una organización madura es aquella que no solo evalúa resultados, sino que cultiva un entorno donde cada persona pueda desplegar su máximo potencial con responsabilidad, claridad y propósito.

¿Qué relación existe entre evaluación del desempeño y planes de carrera organizacionales?

La gestión del talento humano no puede entenderse como una serie de procesos independientes. Evaluar el desempeño, diseñar planes de desarrollo, definir rutas de sucesión o establecer políticas de promoción forman parte de un mismo sistema integrado: el ciclo estratégico del talento. Dentro de ese ciclo, la relación entre evaluación de desempeño y planes de carrera no es opcional, es estructural. Toda organización que quiera retener, motivar y proyectar a sus mejores profesionales debe asegurar que ambos procesos estén sincronizados y se retroalimenten mutuamente. 1. La evaluación como diagnóstico para el diseño de carrera El primer vínculo entre evaluación y carrera es el diagnóstico. La evaluación del desempeño permite identificar fortalezas, brechas, competencias dominadas, comportamientos críticos y nivel de madurez profesional. Con esta información, los líderes y el área de talento pueden construir planes de carrera individualizados, realistas y estratégicamente viables. Evaluar sin proyectar carrera es como diagnosticar sin prescribir tratamiento. El análisis pierde sentido si no se traduce en acción. 2. Los resultados como base objetiva para tomar decisiones de movilidad interna En muchas organizaciones, la movilidad interna (ascensos, promociones, reubicaciones) se decide con base en percepciones subjetivas, recomendaciones informales o conveniencia operativa. Este enfoque genera inequidades y desconfianza. En cambio, cuando las decisiones se basan en evaluaciones sistemáticas y bien estructuradas, los colaboradores perciben transparencia, justicia y meritocracia. La evaluación aporta los datos necesarios para justificar de manera profesional los movimientos de carrera. 3. Detectar y potenciar el potencial oculto No todos los colaboradores de alto desempeño desean seguir una línea de carrera vertical. Algunos pueden tener un potencial horizontal en otras áreas, funciones o proyectos. La evaluación, especialmente cuando incluye dimensiones como pensamiento estratégico, liderazgo, adaptabilidad o visión sistémica, permite identificar ese potencial y proponer rutas alternativas de crecimiento. Esta lectura más integral permite diversificar el talento y fortalecer la resiliencia organizacional. 4. Activar la conversación de desarrollo con base en evidencia Los planes de carrera no se construyen de manera unilateral. Son el resultado de un diálogo entre colaborador y organización. La evaluación del desempeño provee el insumo objetivo para abrir esa conversación. Permite al líder argumentar con datos, alinear expectativas y definir junto al colaborador las metas de evolución profesional, el tiempo estimado y los hitos esperados. Un sistema evaluativo maduro habilita conversaciones más profundas y estratégicas. 5. Fortalecer el sentido de propósito y permanencia del talento clave Una de las principales causas de rotación en talento de alto valor es la falta de perspectiva de crecimiento. Cuando un colaborador siente que su futuro está estancado, aunque hoy esté cómodo, empieza a buscar opciones fuera de la organización. Integrar la evaluación al diseño de su plan de carrera es una forma concreta de mostrarle que se piensa en él a largo plazo. Este mensaje —sustentado por acciones, no solo palabras— tiene un efecto directo en la retención del talento. 6. Asignar oportunidades de desarrollo con criterio estratégico Cada evaluación bien ejecutada señala no solo qué se ha logrado, sino qué hace falta para avanzar al siguiente nivel. Con base en esa información, la organización puede asignar formaciones, experiencias, proyectos y mentorías que habiliten el crecimiento real. No se trata de enviar a todos a los mismos cursos, sino de invertir en función del plan de carrera diseñado. Esto convierte la inversión en capacitación en una decisión estratégica, no simplemente operativa. 7. Gestionar expectativas y evitar frustraciones Uno de los errores más frecuentes en los procesos de carrera es prometer sin evidencia. Cuando un colaborador es promovido solo por presión, cercanía o trayectoria sin tener el nivel requerido, se expone a un fracaso. A su vez, cuando otro que cumple con los criterios no es considerado, se genera resentimiento. La evaluación permite poner datos sobre la mesa, establecer condiciones claras y definir tiempos adecuados para cada paso de carrera. Este nivel de transparencia mejora la calidad de las decisiones y reduce la conflictividad interna. 8. Vincular la planificación de sucesión con datos reales de desempeño Los planes de sucesión requieren información confiable sobre desempeño presente y potencial futuro. Sin una evaluación rigurosa, las decisiones sobre quién puede asumir un nuevo rol, liderar un equipo o reemplazar a un ejecutivo clave se vuelven arbitrarias o precipitadas. Incorporar resultados evaluativos al proceso de sucesión asegura una planificación con fundamento, no una reacción improvisada ante vacantes críticas. Esto fortalece la continuidad operativa y disminuye el riesgo ante salidas inesperadas. 9. Generar compromiso mutuo en el desarrollo profesional Cuando un colaborador ve que su evaluación es tomada en cuenta para trazar su camino dentro de la empresa, responde con compromiso, esfuerzo y lealtad. No se trata solo de motivación extrínseca (bonos, ascensos), sino de una motivación intrínseca que nace del reconocimiento y la oportunidad de crecer. Este tipo de compromiso es más sólido, más sostenible y más alineado con la visión de largo plazo de la organización. 10. Alinear el talento con las necesidades futuras del negocio Por último, el objetivo más estratégico de conectar evaluación y carrera es garantizar que la organización tenga el talento adecuado para enfrentar sus desafíos futuros. Evaluar hoy permite proyectar quién estará listo mañana. Y planificar carrera no es solo beneficiar al colaborador, sino asegurar que el negocio tenga líderes preparados, técnicos competentes y equipos alineados con la estrategia. Es una inversión cruzada: en las personas y en el destino organizacional. Conclusión: la evaluación debe ser el motor de los planes de carrera Una evaluación que no se vincula a la carrera es una foto sin destino. Un plan de carrera que no se apoya en evaluaciones es una promesa sin base. Integrar ambos procesos no es solo una buena práctica de gestión humana; es una condición de madurez organizacional. Las empresas que lo entienden así, diseñan rutas de carrera con datos, con visión, con propósito. Y, en consecuencia, logran equipos más comprometidos, líderes mejor preparados y una estructura de talento alineada con los desafíos del entorno. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño del talento humano, cuando es diseñada, ejecutada e integrada de manera estratégica, se convierte en uno de los pilares más sólidos de la gestión organizacional moderna. Este artículo ha abordado, en profundidad, diez preguntas fundamentales para líderes empresariales, abordando dimensiones metodológicas, tecnológicas, culturales y humanas que inciden directamente en la eficacia del sistema evaluativo. Uno de los hallazgos centrales es que la tecnología, en especial el uso de plataformas como WORKI 360, permite monitorear el desempeño en tiempo real, garantizando trazabilidad, reducción de sesgos y visibilidad transversal en entornos híbridos o remotos. Estas herramientas no sólo modernizan el proceso, sino que permiten integrar la evaluación al flujo diario de trabajo, promoviendo una gestión activa, no reactiva, del talento. A lo largo del desarrollo, se demostró que el valor de la evaluación no reside únicamente en el diagnóstico, sino en su capacidad para traducirse en planes de desarrollo personalizados. Para que esto ocurra, debe haber una integración genuina entre líderes, colaboradores y la función de Recursos Humanos. La retroalimentación, bien estructurada y basada en evidencia, se posiciona como una herramienta transformadora del desempeño futuro. Se evidenció también que los jefes inmediatos son figuras clave en el éxito o el fracaso del sistema evaluativo, pues son quienes interpretan, aplican y humanizan el proceso. Su formación, coherencia y responsabilidad definen la experiencia de evaluación que vive el colaborador. En cuanto a errores comunes, se identificaron prácticas que minan la efectividad del sistema, como implementar modelos genéricos, desvincular la evaluación del desarrollo o sobrecargar el proceso con indicadores sin relevancia estratégica. Evitar estos errores es esencial para preservar la credibilidad y el impacto del sistema. Además, se abordó la complejidad de medir competencias blandas, subrayando la importancia de observar comportamientos, utilizar escalas conductuales y aplicar metodologías 360°, todo lo cual es posible de articular eficientemente mediante WORKI 360 y su funcionalidad de registro colaborativo de evidencias. Otro hallazgo clave fue el vínculo entre cultura organizacional y efectividad evaluativa. Sin una cultura de confianza, feedback continuo y responsabilidad compartida, cualquier sistema corre el riesgo de convertirse en una formalidad administrativa sin valor real. La evaluación, en ese sentido, debe ser un reflejo y a la vez una palanca de la cultura deseada. Finalmente, se demostró la relación estratégica entre evaluación del desempeño y planes de carrera organizacionales. Las organizaciones que logran alinear ambos procesos no solo retienen mejor a su talento, sino que desarrollan líderes con visión, gestionan sucesiones de forma ordenada y fortalecen el compromiso a largo plazo. WORKI 360, al integrar todos estos elementos en un ecosistema digital adaptable, permite a las organizaciones diseñar procesos de evaluación robustos, coherentes y alineados con las mejores prácticas del mercado. No se limita a medir; habilita decisiones estratégicas sobre el talento. Conclusión general: la evaluación del desempeño no es un acto técnico, sino una herramienta de liderazgo y una expresión directa de la cultura organizacional. Su éxito depende tanto de la plataforma que lo sostiene como de la intención estratégica que lo guía. Las organizaciones que deseen prosperar en contextos dinámicos y altamente competitivos deben dejar de evaluar únicamente para controlar, y comenzar a evaluar para desarrollar, transformar y proyectar.