Índice del contenido

¿Qué errores comunes cometen las empresas al evaluar sus programas de capacitación?

Evaluar correctamente los programas de capacitación es un desafío constante para las empresas. Aunque muchas organizaciones entienden la importancia de este proceso, es común que incurran en una serie de errores que comprometen la eficacia, el impacto y la alineación estratégica de los programas de desarrollo del talento.

A continuación, se analizan los errores más frecuentes y sus implicancias gerenciales, junto con recomendaciones prácticas para evitarlos.

1. Falta de objetivos claros y medibles desde el inicio del programa

Un error común es iniciar procesos de capacitación sin establecer metas concretas ni criterios de éxito. Esto impide medir si realmente hubo progreso. Las empresas suelen confundir actividades con resultados, generando una cultura de formación basada en la cantidad y no en la calidad.

Recomendación: Definir objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales) alineados con necesidades estratégicas del negocio.

2. Medir solo la satisfacción del participante (nivel 1 del modelo Kirkpatrick)

Muchas organizaciones se enfocan únicamente en encuestas de satisfacción al final del curso. Si bien el feedback inmediato es útil, no indica si el conocimiento fue retenido, transferido al trabajo o tuvo impacto en los resultados del negocio.

Recomendación: Incorporar evaluaciones de aprendizaje (nivel 2), aplicación en el puesto (nivel 3) e impacto organizacional (nivel 4).

3. Evaluaciones desconectadas de los objetivos estratégicos

En muchas ocasiones, las métricas de evaluación se enfocan en variables operativas o administrativas, como asistencia o duración del curso, ignorando su impacto real en los objetivos del negocio. Esto limita la toma de decisiones basada en datos.

Recomendación: Establecer un marco de evaluación estratégico que vincule la formación con los KPIs del negocio, como productividad, reducción de errores, satisfacción del cliente o retención de talento.

4. No considerar el contexto y la cultura organizacional

La evaluación muchas veces se aplica de manera estándar, sin contemplar las particularidades de cada equipo, sector o nivel jerárquico. Esto genera resultados sesgados o poco relevantes para ciertos segmentos de la organización.

Recomendación: Personalizar las herramientas de evaluación considerando el contexto, tipo de competencia trabajada y madurez de los equipos.

5. Ignorar la transferencia del aprendizaje al entorno laboral

Otro error frecuente es asumir que por haber asistido a una capacitación, el colaborador aplicará automáticamente lo aprendido. En realidad, la transferencia depende de factores como la cultura de apoyo, liderazgo directo, y condiciones del entorno.

Recomendación: Incluir mecanismos de seguimiento a 30, 60 y 90 días post-formación, entrevistas con supervisores y acompañamiento para aplicar lo aprendido.

6. No utilizar tecnología de apoyo en la medición

Muchas organizaciones aún usan métodos manuales, cuestionarios en papel o planillas desorganizadas. Esto dificulta el análisis de datos y la generación de insights.

Recomendación: Incorporar plataformas LMS (Learning Management System) con dashboards analíticos, inteligencia artificial y automatización de reportes.

7. Desconexión entre evaluación y decisiones de negocio

Las evaluaciones muchas veces terminan en informes sin consecuencias prácticas. No se aprovechan para tomar decisiones de inversión, rediseñar programas o identificar brechas críticas.

Recomendación: Integrar los resultados de evaluación en el comité de dirección, planificación estratégica de RRHH y desarrollo del talento.

8. Medición sin una línea base comparativa

Si no se establecen indicadores de partida antes de la capacitación, es difícil saber si hubo mejora real. Las empresas a menudo olvidan esta etapa clave.

Recomendación: Realizar evaluaciones diagnósticas antes de la formación y compararlas con evaluaciones posteriores para obtener datos reales de evolución.

9. Falta de accountability por parte de los líderes

El éxito del desarrollo del talento no depende solo de RRHH o el área de capacitación, sino también del involucramiento de los líderes. Sin embargo, muchos gerentes delegan completamente el proceso sin hacer seguimiento ni exigir resultados.

Recomendación: Incluir a los líderes en el proceso de evaluación, tanto en la definición de objetivos como en el seguimiento de aplicación al puesto.

10. No adaptar los métodos a distintas generaciones o estilos de aprendizaje

Cada vez más, los equipos de trabajo son intergeneracionales y diversos en sus formas de aprender. Evaluar de forma uniforme puede excluir o no captar el verdadero impacto en algunos grupos.

Recomendación: Diversificar las herramientas de evaluación (encuestas, entrevistas, simulaciones, gamificación) para captar datos más ricos y representativos.

Conclusión gerencial

Evaluar adecuadamente un programa de capacitación no es una tarea menor ni meramente operativa. Para que el desarrollo del talento agregue valor real, es indispensable evitar los errores mencionados, establecer una estrategia de evaluación integral, y vincularla directamente con los objetivos de negocio. De este modo, la capacitación dejará de ser un gasto para convertirse en una inversión medible, gestionable y transformadora del rendimiento organizacional.

¿Cómo se puede medir el retorno de inversión (ROI) de los programas de capacitación en una organización?

Medir el retorno de inversión (ROI) de la capacitación es una de las tareas más relevantes para la alta gerencia, especialmente cuando se busca validar que los recursos asignados al desarrollo del talento generan impacto real y sostenible en la rentabilidad del negocio. No basta con que una capacitación sea bien recibida o que los asistentes la consideren útil: es imprescindible cuantificar los resultados obtenidos frente al costo invertido.

A continuación, se detalla cómo abordar la medición del ROI en capacitación desde una perspectiva práctica, estratégica y orientada a la toma de decisiones.

1. Comprender qué es realmente el ROI en capacitación

El ROI, en este contexto, es la relación entre el beneficio económico obtenido gracias a un programa de capacitación y la inversión realizada para ejecutarlo. La fórmula general es:

ROI (%) = [(Beneficio Neto / Costo de la capacitación) x 100]

Este beneficio neto puede derivarse de aumentos en la productividad, reducción de errores, mejora en la calidad, incremento en las ventas, disminución de rotación de personal, entre otros indicadores tangibles que deben ser cuantificados con precisión.

2. Identificar los costos reales del programa

Para calcular con exactitud el ROI, es necesario determinar todos los costos directos e indirectos asociados a la capacitación. Algunos de ellos incluyen:

Honorarios de instructores o consultores

Costos de plataformas tecnológicas o licencias (en caso de e-learning)

Materiales y logística

Horas-hombre de los participantes (es decir, el costo de que los empleados estén en capacitación y no produciendo)

Costos administrativos de coordinación y seguimiento

Un error frecuente es subestimar estos elementos, lo que puede distorsionar totalmente la medición del retorno.

3. Medir el impacto organizacional atribuible a la capacitación

Este paso es crítico y a menudo es el más complejo: aislar el efecto que tuvo el programa formativo en los indicadores de negocio. Para hacerlo de forma rigurosa, se pueden aplicar distintas metodologías:

Evaluación antes y después (pre y post test): compara indicadores clave antes y después de la capacitación.

Grupo de control: comparar los resultados de empleados capacitados frente a un grupo similar no capacitado.

Encuestas y entrevistas estructuradas con supervisores y colaboradores, orientadas a identificar mejoras observadas atribuibles al aprendizaje.

Es fundamental establecer desde el inicio del programa cuáles serán las variables a medir (ventas, calidad, eficiencia, retención, etc.), para luego contrastarlas con la línea base.

4. Asignar un valor económico a los resultados obtenidos

La gerencia necesita ver en cifras el beneficio generado. Por eso, es clave traducir las mejoras en términos económicos. Algunos ejemplos concretos:

Productividad: si un equipo reduce el tiempo de atención al cliente en un 15%, se puede calcular cuánto representa eso en términos de eficiencia horaria y ahorro de costos.

Reducción de errores: si tras una formación técnica se reducen los errores en un 25%, se puede calcular cuánto se ahorra en reprocesos.

Ventas: si un equipo comercial mejora su tasa de cierre, se calcula el incremento de ingresos atribuible.

Este cálculo debe hacerse en colaboración con las áreas financieras o de control de gestión para asegurar solidez metodológica.

5. Considerar también beneficios intangibles

No todo beneficio es fácilmente cuantificable. Hay impactos que, si bien no tienen una cifra inmediata, son claves para el desarrollo sostenible de la organización:

Mejora del clima organizacional

Aumento en el compromiso de los colaboradores

Desarrollo del liderazgo

Fortalecimiento de la marca empleadora

Estos aspectos no deben excluirse del análisis. Una opción válida es incluirlos en un análisis de retorno cualitativo complementario al ROI financiero.

6. Construir un informe de ROI comprensible y accionable

Una vez calculado el ROI, el siguiente paso es presentar los resultados de forma clara y orientada a decisiones estratégicas. El informe debe contener:

Resumen ejecutivo con principales resultados

Metodología de evaluación empleada

Indicadores comparativos antes y después

Análisis económico de costos y beneficios

Conclusiones con recomendaciones prácticas

Este documento será clave para justificar nuevas inversiones en formación o reestructurar programas poco rentables.

7. Establecer una cultura organizacional de evaluación del retorno

Medir el ROI no debe ser una actividad puntual, sino una práctica sistémica y sostenida. Para lograrlo, es necesario integrar la medición del ROI como parte del diseño de cualquier nuevo programa formativo y capacitar a los líderes de área para comprender su importancia.

Asimismo, contar con herramientas tecnológicas de gestión del aprendizaje que faciliten la recolección de datos y su análisis en tiempo real es fundamental para mantener la eficiencia del proceso.

Conclusión gerencial

Medir el ROI de la capacitación no solo permite justificar presupuestos, sino tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia. A través de un enfoque metodológico, riguroso y orientado a resultados, la organización puede garantizar que sus esfuerzos de desarrollo del talento estén realmente contribuyendo a su competitividad y sostenibilidad. Esta medición se convierte entonces no en un ejercicio financiero, sino en un compromiso con el alto rendimiento y la excelencia organizacional.

¿Cómo vincular la evaluación de capacitación con los objetivos estratégicos del negocio?

La conexión entre la evaluación de la capacitación y los objetivos estratégicos del negocio es, en esencia, lo que determina si una iniciativa formativa tiene sentido desde el punto de vista organizacional. Cuando los programas de desarrollo del talento se diseñan y evalúan en función de los grandes retos de la empresa —como aumentar la rentabilidad, innovar, escalar, internacionalizarse o retener talento clave—, la capacitación se transforma en una palanca de valor, no en un gasto.

La alta dirección no necesita informes con porcentajes de asistencia o encuestas de satisfacción: requiere evidencia de que la inversión en aprendizaje está impulsando los resultados esperados por el negocio. Lograr esa vinculación estratégica exige rigor metodológico, visión sistémica y disciplina organizacional.

1. Traducir los objetivos estratégicos en necesidades de aprendizaje concretas

El primer paso para alinear la capacitación con los objetivos estratégicos es comprender, con claridad, cuál es el rumbo de la organización. Crecer en nuevos mercados, aumentar la rentabilidad, adoptar nuevas tecnologías o fortalecer el liderazgo interno son objetivos distintos que exigen distintas capacidades.

Desde una perspectiva de recursos humanos, esto significa traducir esos objetivos estratégicos en brechas de competencias, conocimientos o comportamientos. Por ejemplo:

Si el objetivo es la expansión internacional, puede identificarse la necesidad de capacitar en gestión intercultural, idiomas, normativas internacionales o habilidades de negociación global.

Si el objetivo es la eficiencia operativa, probablemente se requiera desarrollar habilidades en mejora continua, metodologías ágiles, gestión de procesos o digitalización.

Una vez que esas necesidades están claramente identificadas, la capacitación puede ser diseñada de forma estratégica y con criterios de impacto.

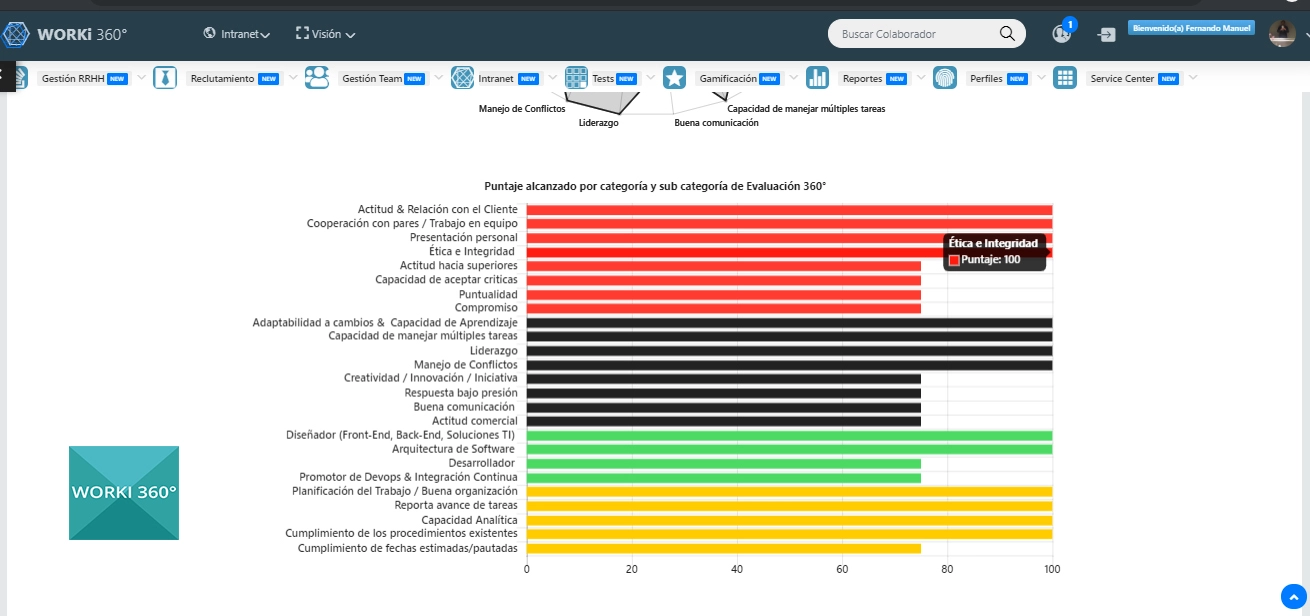

2. Incluir indicadores estratégicos en los procesos de evaluación

Evaluar la capacitación no puede centrarse únicamente en lo pedagógico. Las organizaciones que desean demostrar su contribución estratégica deben incluir KPIs alineados a las metas del negocio. Algunos ejemplos:

Reducción del tiempo promedio de producción tras un programa de mejora operativa

Aumento del índice de satisfacción del cliente luego de una capacitación en servicio

Disminución en la rotación de talento tras un programa de liderazgo

Aceleración de ventas tras una formación comercial

Estos indicadores deben definirse junto con las áreas responsables de cada objetivo estratégico, y su evolución debe integrarse en la evaluación del aprendizaje.

3. Incorporar a la alta dirección en la definición de objetivos de aprendizaje

Una buena práctica consiste en que los líderes de área y directores funcionales participen en la definición de qué se espera lograr con una capacitación. No desde el contenido, sino desde el impacto deseado.

Por ejemplo, si un CEO establece como prioridad estratégica la transformación digital, es responsabilidad del área de desarrollo organizacional consultar con los líderes cuáles son los desafíos específicos que enfrenta cada unidad, y luego diseñar una estrategia formativa que atienda esas necesidades. Esta co-construcción garantiza alineación, compromiso y trazabilidad del impacto.

4. Diseñar instrumentos de evaluación que midan resultados y no solo actividades

La mayoría de las organizaciones aún evalúan su capacitación en función de actividades: quién asistió, si le gustó el curso, cuánto duró, qué calificación obtuvo. Esto genera una desconexión con lo estratégico.

Una evaluación orientada a objetivos debe enfocarse en evidencias tangibles de mejora. Por ejemplo:

¿Los gerentes que participaron del programa de liderazgo están aplicando nuevas prácticas de retroalimentación y empoderamiento?

¿Se redujeron los reclamos de clientes tras la formación en experiencia de cliente?

¿Los equipos están implementando las herramientas aprendidas en metodologías ágiles?

Para capturar estos datos se pueden utilizar evaluaciones posteriores, encuestas al jefe inmediato, revisión de indicadores internos y seguimiento en el puesto de trabajo.

5. Utilizar el modelo de evaluación de impacto como sistema de gestión

Uno de los modelos más eficaces para vincular la capacitación con los objetivos estratégicos es el modelo de los cinco niveles de Phillips, que complementa el tradicional modelo de Kirkpatrick. Este modelo incorpora el cálculo de ROI, permitiendo cuantificar beneficios frente a costos, y orienta la medición hacia los resultados reales.

El nivel 4 de Kirkpatrick (resultados) y el nivel 5 de Phillips (ROI) obligan a que el diseño del programa considere, desde el inicio, cómo se medirá el impacto. Así se transforma la capacitación en un proyecto estratégico con metas de negocio claramente definidas.

6. Integrar los datos de evaluación con el sistema de gestión del desempeño

Una estrategia efectiva es integrar los resultados de aprendizaje con el sistema de evaluación del desempeño. Por ejemplo:

Si un colaborador participa de un programa de liderazgo, su desempeño en indicadores de gestión de equipos debe mostrar mejoras en meses posteriores.

Si un vendedor recibe formación en cierre de ventas consultivas, debe evidenciar mejoras en su tasa de conversión.

Esta conexión permite evaluar la capacitación no como un evento aislado, sino como parte integral del ciclo de gestión del talento.

7. Comunicar a la dirección los resultados en términos estratégicos

Finalmente, para que la capacitación se mantenga como prioridad en la agenda ejecutiva, es clave presentar los resultados de evaluación en términos comprensibles y relevantes para la alta dirección. Evitar el lenguaje técnico o educativo, y enfocarse en:

Cómo contribuyó la formación a un objetivo del negocio

Qué mejoras se lograron en indicadores clave

Qué retorno generó la inversión realizada

El informe debe hablar el lenguaje del negocio, no solo el de la pedagogía o la gestión del talento.

Conclusión gerencial

Vincular la evaluación de la capacitación con los objetivos estratégicos no es una tarea puntual, sino un cambio cultural. Requiere que RRHH se posicione como socio estratégico del negocio, que el aprendizaje se gestione como un sistema orientado a resultados, y que los líderes reconozcan su rol como co-responsables del desarrollo del talento. Solo así la capacitación dejará de ser un centro de costo y se convertirá en uno de los motores del crecimiento organizacional.

¿Qué herramientas tecnológicas son más efectivas para evaluar programas de desarrollo?

En la actualidad, la evaluación de programas de desarrollo ya no puede depender exclusivamente de formatos manuales, encuestas en papel o reportes fragmentados. Las organizaciones que desean medir con rigurosidad el impacto de sus iniciativas de formación deben apoyarse en herramientas tecnológicas que faciliten la recolección, análisis y presentación de datos en tiempo real.

El uso estratégico de la tecnología no solo optimiza el proceso de evaluación, sino que también permite tomar decisiones basadas en evidencia, escalar programas con eficiencia y garantizar una trazabilidad completa desde el diseño de la capacitación hasta su impacto organizacional.

A continuación, se detallan las herramientas tecnológicas más efectivas que pueden ser utilizadas por los equipos de talento y formación para evaluar programas de desarrollo.

1. Learning Management System (LMS)

Un LMS es la columna vertebral de la gestión de la formación digital. Estos sistemas permiten no solo administrar cursos, sino también evaluar automáticamente a los participantes y generar reportes personalizados sobre el progreso, la finalización y la puntuación obtenida.

Entre los LMS más utilizados por grandes organizaciones se encuentran Moodle, SAP SuccessFactors Learning, Cornerstone, TalentLMS y Blackboard. Estos sistemas ofrecen funcionalidades como:

Seguimiento individual y grupal del progreso de formación

Cuestionarios automáticos para evaluar aprendizaje teórico

Generación de informes por competencia, unidad de negocio o área funcional

Integración con otros sistemas (ERP, CRM, HRIS) para correlacionar datos de desempeño

Un LMS bien configurado puede convertirse en una herramienta de evaluación potente que, más allá de lo académico, muestra patrones de engagement, persistencia y adopción de conocimientos.

2. Learning Experience Platforms (LXP)

Las LXPs representan una evolución de los LMS tradicionales. Su enfoque está centrado en la experiencia personalizada del usuario y en el aprendizaje informal. Ejemplos de LXP reconocidas son Degreed, EdCast y Docebo.

Estas plataformas permiten evaluar el desarrollo profesional desde una lógica más flexible, capturando aprendizajes fuera del aula formal y permitiendo:

Curación de contenido relevante para cada colaborador

Integración de rutas de aprendizaje por rol o nivel

Análisis de patrones de consumo de contenido y autoformación

Evaluaciones prácticas o situacionales

Además, muchas LXPs incluyen funcionalidades de inteligencia artificial que sugieren contenidos y rutas de aprendizaje, generando datos que luego pueden usarse para evaluar la evolución de competencias específicas.

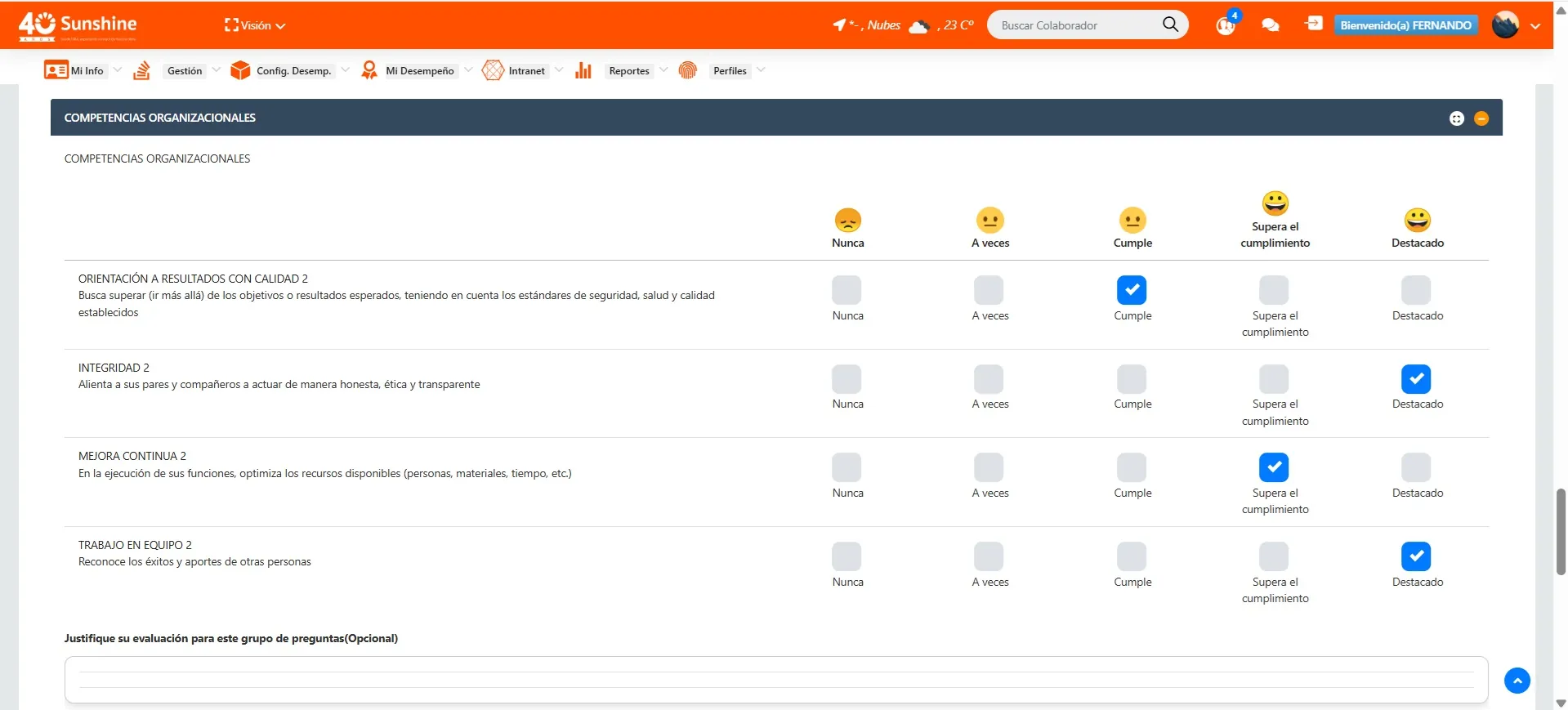

3. Plataformas de Feedback 360 y evaluación por competencias

Para medir el impacto del desarrollo en el comportamiento y desempeño laboral, es clave incorporar herramientas de feedback multifuente. Plataformas como Culture Amp, Trakstar o Impraise permiten implementar evaluaciones 360 de manera estructurada, evaluando aspectos como liderazgo, comunicación, trabajo en equipo o gestión del cambio.

Estas herramientas:

Recogen percepciones de jefes, pares, subordinados y autoevaluación

Permiten comparar los resultados antes y después de un programa de formación

Proveen dashboards ejecutivos por área, nivel jerárquico y tipo de competencia

El análisis de estos datos ayuda a comprobar si el programa generó cambios conductuales sostenibles y si se desarrollaron las competencias esperadas en el entorno laboral.

4. Herramientas de analítica avanzada y Business Intelligence (BI)

Más allá de las plataformas educativas, las herramientas de BI permiten visualizar y analizar los datos de evaluación en forma integrada. Algunas de las más utilizadas son Power BI, Tableau y Google Data Studio.

Estas herramientas permiten:

Integrar datos de distintas fuentes: LMS, CRM, sistemas de RRHH, encuestas, evaluaciones de desempeño

Construir dashboards personalizados para la alta dirección

Analizar correlaciones entre formación y desempeño organizacional

Identificar brechas de desarrollo por segmento, región o unidad de negocio

La visualización estratégica de estos datos facilita la toma de decisiones y demuestra a los líderes el impacto real de las iniciativas formativas.

5. Herramientas de encuestas inteligentes y automatizadas

Para evaluar la satisfacción, el aprendizaje percibido o la transferencia de conocimientos, las encuestas continúan siendo útiles, siempre que estén bien diseñadas y automatizadas. Herramientas como SurveyMonkey, Google Forms, Typeform o Qualtrics permiten construir instrumentos adaptativos, con análisis estadístico incorporado y generación automática de reportes.

Además, estas plataformas pueden:

Programar evaluaciones a diferentes tiempos (inmediatas, a 30 días, 90 días)

Segmentar resultados por tipo de participante, contenido o modalidad de entrega

Medir indicadores como NPS (Net Promoter Score) de la formación

Detectar áreas de mejora continua a partir del feedback recogido

La clave es que las encuestas no se usen como fin en sí mismas, sino como insumo de análisis comparativo y toma de decisiones.

6. Simuladores y entornos de evaluación práctica

En programas de desarrollo gerencial o técnico, el uso de simuladores permite medir de forma más precisa la aplicación del conocimiento en contextos realistas. Plataformas como Mursion, Capsim o Harvard ManageMentor ofrecen entornos donde los participantes deben tomar decisiones bajo presión, resolver problemas complejos o liderar equipos virtuales.

Estas herramientas permiten evaluar:

Pensamiento estratégico

Gestión del tiempo y priorización

Comunicación en escenarios críticos

Capacidad de liderazgo y manejo de conflictos

Además, los simuladores generan registros del comportamiento del usuario, tiempos de respuesta, decisiones tomadas y niveles de logro, lo que permite realizar un análisis profundo y objetivo del aprendizaje práctico.

7. Integración con sistemas de gestión del desempeño y talento

La evaluación del desarrollo cobra mayor sentido cuando se integra con los sistemas de gestión del talento. Plataformas como SuccessFactors, Oracle HCM o Workday permiten vincular los resultados de capacitación con:

Planes de carrera y sucesión

Evaluación de desempeño individual

Planes de mejora y objetivos por colaborador

Calibración de talento por potencial y rendimiento

Esta integración asegura que la evaluación no sea un proceso aislado, sino una parte esencial de la estrategia de desarrollo humano y organizacional.

Conclusión gerencial

La elección de las herramientas tecnológicas adecuadas para evaluar programas de desarrollo debe responder a un principio fundamental: convertir los datos en decisiones. Ya no basta con registrar la participación o almacenar certificados. La organización debe ser capaz de demostrar, con evidencia clara, que el aprendizaje transforma comportamientos, mejora el desempeño y aporta valor directo al negocio.

Implementar estas herramientas no solo mejora la eficacia del área de formación, sino que fortalece la posición de Recursos Humanos como aliado estratégico de la dirección. La tecnología es el puente entre el aprendizaje y los resultados organizacionales.

¿Cómo medir el cambio de comportamiento tras una intervención formativa?

Uno de los grandes desafíos en la evaluación de programas de desarrollo no está en comprobar si los participantes adquirieron conocimientos teóricos, sino en verificar si esos conocimientos generaron un cambio concreto en su forma de actuar. Medir el cambio de comportamiento es, por tanto, el núcleo más crítico y, a la vez, más complejo del proceso de evaluación, especialmente cuando hablamos de competencias blandas, liderazgo, comunicación o resolución de conflictos.

A continuación, se presenta un abordaje sistemático, desde una perspectiva gerencial, sobre cómo medir el cambio de comportamiento posterior a una intervención formativa.

1. Establecer indicadores conductuales antes del inicio de la formación

Todo proceso de evaluación debe comenzar con una definición clara de qué comportamientos se esperan cambiar o fortalecer como resultado de la capacitación. No se trata de generalidades como “mejorar el liderazgo” o “trabajar en equipo”, sino de conductas observables, medibles y vinculadas al desempeño.

Ejemplos de indicadores bien definidos incluyen:

Frecuencia con la que un gerente brinda retroalimentación específica a su equipo

Capacidad de un colaborador para proponer mejoras en su proceso de trabajo

Nivel de escucha activa en reuniones interdepartamentales

Capacidad para resolver conflictos sin escalar a instancias superiores

Estos indicadores deben ser validados con los líderes inmediatos y estar alineados con los objetivos estratégicos del programa.

2. Utilizar evaluaciones 180° o 360° antes y después del programa

Uno de los métodos más utilizados para medir cambio de comportamiento es aplicar evaluaciones multifuente. Este tipo de evaluación recopila la percepción de varios actores (autoevaluación, jefe directo, pares y subordinados si aplica) sobre las conductas del participante.

Este enfoque permite:

Tener una línea base antes del programa

Comparar los resultados a los 60 o 90 días posteriores

Identificar discrepancias entre percepción propia y percepción de otros

Establecer si hubo un cambio sostenido o temporal

Las plataformas digitales de evaluación 360° permiten automatizar este proceso, generar reportes personalizados y facilitar el análisis por competencia o unidad organizacional.

3. Aplicar herramientas de observación directa en el entorno de trabajo

Cuando es posible, una observación estructurada en el lugar de trabajo puede ofrecer evidencia cualitativa muy rica sobre el cambio de comportamiento. Esta técnica debe ser realizada por personas entrenadas, como mentores, coaches o líderes, y debe seguir una guía de observación previamente establecida.

Aspectos como tono de voz, lenguaje corporal, nivel de participación o estilo de liderazgo son mejor captados en contextos reales, no simulados.

Para que esta evaluación sea válida, debe:

Realizarse más de una vez para evitar sesgos de momento

Complementarse con entrevistas o registros documentales

Ser comunicada previamente como parte del proceso de desarrollo y no como auditoría

4. Medir la aplicación de conocimientos mediante proyectos, retos o simulaciones

Una forma efectiva de verificar si el aprendizaje se ha traducido en comportamiento es diseñar proyectos aplicados. Esto implica que los participantes, una vez concluida la formación, lideren una iniciativa, propuesta de mejora o cambio operativo, y documenten su implementación.

Este enfoque tiene múltiples ventajas:

Demuestra si el colaborador puede llevar lo aprendido al contexto real

Genera evidencia tangible del comportamiento transformado (iniciativa, colaboración, liderazgo)

Ofrece oportunidades para retroalimentación de parte de líderes y colegas

Los simuladores también pueden ser utilizados en este punto, especialmente para competencias de liderazgo, toma de decisiones, manejo del cambio y gestión de crisis.

5. Realizar entrevistas estructuradas con líderes directos

El jefe inmediato del participante es una fuente crítica de información para validar si ha existido un cambio observable y sostenido en el comportamiento del colaborador. Las entrevistas deben ser estructuradas, enfocadas en ejemplos específicos y con base en los indicadores definidos previamente.

Preguntas útiles podrían ser:

¿Qué cambios ha notado en la forma de actuar de su colaborador desde la capacitación?

¿Cómo ha impactado esto en el equipo o los resultados operativos?

¿Qué situaciones concretas ha observado en las que aplicó lo aprendido?

Este enfoque cualitativo puede complementar los datos cuantitativos recogidos en encuestas o instrumentos estandarizados.

6. Evaluar el cambio de comportamiento con seguimiento post-capacitación

Medir el cambio no puede limitarse a la finalización del curso. Muchas veces, los aprendizajes requieren tiempo para integrarse y ser puestos en práctica. Por eso, es recomendable establecer un sistema de seguimiento con evaluaciones periódicas a 30, 60 y 90 días después de la intervención.

Estas evaluaciones pueden tomar forma de:

Miniencuestas automatizadas de autoevaluación y feedback de pares

Bitácoras o diarios de aprendizaje individuales

Reuniones de seguimiento con facilitadores o coaches

El objetivo es capturar si el cambio se sostiene, se profundiza o se desvanece con el tiempo, y qué condiciones organizacionales lo están favoreciendo o bloqueando.

7. Analizar la correlación entre cambio de comportamiento y desempeño

La evaluación será más efectiva si logra vincular los cambios observados en el comportamiento con mejoras en indicadores clave de desempeño. Esto puede incluir:

Aumento de productividad individual o del equipo

Mejora en la calidad del trabajo entregado

Reducción en conflictos internos

Mayor satisfacción del cliente interno o externo

El análisis de estas correlaciones, apoyado en herramientas de analítica de datos, permite demostrar que el cambio conductual tuvo un impacto organizacional concreto.

8. Utilizar metodologías combinadas para garantizar validez

Dado que medir comportamiento es una tarea compleja y subjetiva, es recomendable utilizar una combinación de métodos para mejorar la confiabilidad de los resultados. Una triangulación de datos que combine observación, evaluaciones multifuente y análisis de desempeño es lo ideal.

La evaluación debe ser vista como un proceso de verificación progresiva, no como un evento aislado.

Conclusión gerencial

Medir el cambio de comportamiento tras una intervención formativa no es solo una responsabilidad del área de formación, sino un ejercicio compartido entre los líderes, los colaboradores y la alta dirección. Este tipo de evaluación es la que realmente permite determinar si un programa de desarrollo ha logrado su propósito y si está contribuyendo al crecimiento de la organización.

La cultura organizacional juega un papel fundamental: solo en contextos donde se valora el aprendizaje continuo y se apoya la aplicación práctica de lo aprendido, es posible transformar conocimientos en comportamientos, y comportamientos en resultados. Medir ese cambio no es un lujo; es una necesidad estratégica.

¿Qué tan crítica es la evaluación post-capacitación para la mejora continua?

La evaluación post-capacitación representa un momento decisivo dentro del ciclo de desarrollo organizacional. No es un trámite ni una formalidad: es el mecanismo a través del cual una organización traduce la experiencia formativa en conocimiento útil, decisiones informadas y, sobre todo, en mejora continua. Sin esta evaluación, los programas de capacitación quedan desconectados del rendimiento, se pierden oportunidades de ajuste y se perpetúan prácticas formativas poco efectivas.

A continuación, se examina el valor estratégico de la evaluación post-capacitación y cómo puede ser implementada como una práctica sistemática orientada al alto rendimiento.

1. Es el punto de partida para cerrar el ciclo formativo

Todo programa de capacitación debe considerarse como un ciclo compuesto por diagnóstico, diseño, ejecución, evaluación y retroalimentación. Omitir la evaluación post-capacitación equivale a cortar el proceso antes de que se cierre el bucle del aprendizaje organizacional.

La evaluación post-capacitación proporciona evidencia objetiva sobre:

Qué se aprendió realmente

Qué se logró aplicar en el puesto

Qué impacto tuvo en los procesos y resultados

Qué aspectos deben mejorarse en futuras intervenciones

De esta manera, se transforma en una herramienta indispensable para validar la eficacia y orientar la evolución de las acciones de formación.

2. Permite detectar desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado

Una de las principales funciones de la evaluación post-capacitación es comparar lo que se planificó originalmente (objetivos de aprendizaje, competencias a desarrollar, metas de aplicación) con lo que efectivamente ocurrió.

Esta comparación permite:

Identificar si hubo una brecha entre el contenido impartido y las necesidades del negocio

Verificar si el diseño metodológico fue el adecuado para el público objetivo

Reconocer si los facilitadores o recursos fueron efectivos

Determinar si la modalidad de entrega fue adecuada (presencial, virtual, híbrida)

Detectar estas desviaciones a tiempo evita replicar errores en futuras ediciones del programa.

3. Genera datos accionables para decisiones estratégicas

La evaluación post-capacitación no se limita a emitir un juicio sobre el pasado. Su verdadero valor está en proporcionar insumos para planificar el futuro. Los datos obtenidos permiten a los líderes y a los equipos de talento:

Rediseñar programas en función del rendimiento real

Priorizar recursos para aquellas iniciativas con mayor impacto

Eliminar programas que no generen valor

Justificar presupuestos ante la alta dirección con base en evidencia

Convertir la evaluación en una herramienta de toma de decisiones es uno de los pilares de una cultura organizacional basada en datos y mejora continua.

4. Favorece el aprendizaje organizacional

Las organizaciones que evalúan sistemáticamente sus programas de formación generan inteligencia colectiva. Esto implica que no solo se aprende a nivel individual, sino también a nivel institucional: qué metodologías funcionan, en qué contextos, con qué perfiles y en qué condiciones.

Este tipo de aprendizaje permite construir un repositorio de buenas prácticas, optimizar procesos y escalar el impacto de los programas. Sin evaluación post-capacitación, este conocimiento se pierde o queda limitado a la memoria de los facilitadores.

5. Permite validar la transferencia del aprendizaje

Evaluar inmediatamente después de la formación proporciona información útil, pero limitada. Es en las semanas y meses posteriores cuando se puede comprobar si el conocimiento adquirido se traduce en conductas efectivas en el trabajo. La evaluación post-capacitación debe incluir momentos diferidos (a los 30, 60 y 90 días) para medir:

Aplicación del contenido aprendido

Barreras para transferir el aprendizaje

Cambios observados por líderes y pares

Resultados concretos derivados de nuevas prácticas

Este seguimiento diferido es esencial para asegurar que la capacitación tiene un impacto duradero y no se diluye con el tiempo.

6. Refuerza el compromiso del participante y del líder

Cuando una organización evalúa sistemáticamente el después de la capacitación, envía un mensaje claro: no se trata solo de asistir al curso, sino de transformar la práctica profesional. Esta expectativa genera accountability, tanto en los participantes como en sus líderes directos.

Además, involucrar a los líderes en la evaluación post-capacitación —mediante entrevistas, seguimiento o indicadores de desempeño— fortalece su rol como co-responsables del desarrollo del talento.

7. Ofrece insumos para calibrar el ROI de la formación

La evaluación post-capacitación es también el primer paso para calcular el retorno de la inversión (ROI). A partir de los datos recogidos sobre cambios de comportamiento, mejoras en procesos o resultados tangibles, es posible:

Comparar los costos de implementación con los beneficios obtenidos

Analizar si el programa contribuyó a los objetivos estratégicos del negocio

Tomar decisiones sobre la continuidad, ampliación o rediseño del programa

Sin esta evaluación, cualquier intento de cálculo del ROI se convierte en una estimación sin fundamento empírico.

8. Identifica oportunidades de mejora no previstas

Los procesos de evaluación bien diseñados no solo confirman lo que se esperaba, sino que revelan aspectos no anticipados: nuevas necesidades de formación, ajustes en el enfoque metodológico, desafíos organizacionales que impiden aplicar lo aprendido o incluso talentos ocultos detectados durante la capacitación.

Estas oportunidades de mejora pueden ser aprovechadas si la evaluación se gestiona como un sistema vivo y no como un informe estandarizado.

9. Establece una cultura de aprendizaje basada en la evidencia

Finalmente, la evaluación post-capacitación es uno de los pilares de una cultura organizacional madura en términos de desarrollo del talento. Las organizaciones que la practican de forma rigurosa y sistemática:

Profesionalizan la gestión de la formación

Evitan repetir errores del pasado

Aprenden de la experiencia colectiva

Se adaptan con agilidad a nuevos contextos y desafíos

Esta cultura permite sostener procesos de mejora continua, independientemente de los cambios en el entorno o en el liderazgo organizacional.

Conclusión gerencial

La evaluación post-capacitación no es un paso opcional ni un proceso secundario: es una función estratégica que define el éxito o el fracaso de cualquier programa de desarrollo. En entornos de alta exigencia, solo las organizaciones que sistematizan esta práctica logran generar aprendizajes sostenibles, rentables y alineados a los objetivos del negocio.

Incorporar la evaluación post-capacitación como estándar organizacional es una decisión de liderazgo. Es la forma en que una empresa se asegura de que cada minuto y cada dólar invertido en formación contribuya al crecimiento colectivo y a la excelencia operativa.

¿Qué métricas ayudan a verificar el impacto del coaching ejecutivo?

El coaching ejecutivo ha ganado un lugar protagónico en los programas de desarrollo de liderazgo dentro de las organizaciones. Sin embargo, su impacto real solo puede demostrarse si se establecen métricas claras, pertinentes y alineadas a los objetivos del negocio. La naturaleza confidencial, personalizada y subjetiva del coaching presenta un reto adicional: ¿cómo medir un proceso cuyo éxito muchas veces se refleja en dimensiones intangibles como la autoconciencia, la toma de decisiones o la gestión emocional?

La evaluación del impacto del coaching no debe centrarse únicamente en percepciones. Requiere un enfoque estructurado, basado en evidencia, que vincule los cambios individuales con mejoras organizacionales. A continuación se presentan las métricas más eficaces para este fin, junto con su aplicación práctica en entornos gerenciales.

1. Progreso frente a objetivos específicos del proceso de coaching

Todo proceso de coaching ejecutivo debe comenzar con la definición de objetivos concretos, acordados entre el coachee (ejecutivo), el coach y, en muchas ocasiones, un representante del área de talento o del jefe directo. Estos objetivos se convierten en el punto de referencia para evaluar el impacto.

Ejemplos de objetivos:

Mejorar la capacidad de delegación

Desarrollar un estilo de liderazgo más participativo

Fortalecer la inteligencia emocional en contextos de presión

Incrementar la influencia en la toma de decisiones estratégicas

La métrica central aquí es el grado de avance frente a esos objetivos, medido por autoevaluaciones, reportes del coach, entrevistas con stakeholders y análisis de desempeño. Debe realizarse tanto al finalizar el proceso como 3-6 meses después para evaluar sostenibilidad.

2. Evaluaciones 360° antes y después del coaching

Las evaluaciones multifuente permiten observar cómo perciben los demás (jefes, pares, equipos) el comportamiento del ejecutivo antes y después del coaching. Se utilizan escalas cuantitativas y comentarios cualitativos sobre dimensiones clave como:

Estilo de liderazgo

Capacidad de comunicación

Empatía y habilidades interpersonales

Toma de decisiones

Gestión del cambio

El análisis comparativo de los resultados iniciales y finales permite identificar si hubo un cambio observable desde distintas perspectivas. Esto fortalece la credibilidad del proceso ante la alta dirección.

3. Indicadores de desempeño individual vinculados al negocio

Cuando el coaching tiene un enfoque orientado a resultados, se deben identificar métricas clave del desempeño individual del ejecutivo que puedan ser monitoreadas durante y después del proceso. Estas métricas varían según el rol, pero pueden incluir:

Cumplimiento de metas comerciales

Reducción de rotación en el equipo a cargo

Mejora en encuestas de clima o compromiso

Incremento en indicadores de productividad o eficiencia

El coaching debe contribuir de forma indirecta, pero perceptible, a la mejora de estos resultados. Esto requiere trabajo conjunto con el área de gestión del talento para definir qué indicadores se usarán como referencia.

4. Nivel de aplicación práctica de los aprendizajes

Una métrica relevante es el grado en que el ejecutivo ha aplicado en su contexto laboral las herramientas, técnicas y reflexiones desarrolladas durante el coaching. Esto se puede medir mediante:

Autoevaluaciones estructuradas

Diarios de aprendizaje o bitácoras de aplicación

Testimonios del equipo de trabajo sobre cambios observados

Seguimiento por parte del coach a las acciones comprometidas

No basta con la toma de conciencia: lo que interesa a la organización es que haya una transformación conductual sostenida y que esa transformación tenga efectos positivos en el entorno inmediato del ejecutivo.

5. Indicadores de engagement y bienestar del ejecutivo

El coaching efectivo tiende a mejorar el nivel de compromiso, claridad y satisfacción profesional del coachee. Algunas métricas que reflejan este impacto son:

Mejora en las puntuaciones de encuestas internas de clima laboral

Reducción de síntomas de estrés laboral o burnout

Incremento en la motivación y el propósito declarado por el ejecutivo

Mayor participación en iniciativas organizacionales

Estas métricas son especialmente útiles cuando el coaching se utiliza como herramienta de retención de talento clave o de preparación para asumir mayores responsabilidades.

6. Indicadores de desarrollo de talento en el equipo directo

Uno de los efectos colaterales positivos del coaching es la mejora en la capacidad de liderazgo del ejecutivo hacia su equipo. Esto se refleja en indicadores como:

Mejora en la gestión de desempeño de sus reportes

Incremento en el desarrollo de carrera o promociones dentro de su equipo

Mayor cohesión, autonomía y colaboración entre los miembros del equipo

Medir el impacto del coaching no solo en el ejecutivo sino también en su equipo directo ofrece una visión más completa del retorno de este tipo de intervención.

7. Índice de cumplimiento de compromisos y planes de acción

Durante el proceso de coaching, los ejecutivos suelen establecer compromisos personales o planes de acción concretos. Una métrica objetiva es el grado en que estos compromisos han sido cumplidos en los plazos acordados.

Se puede evaluar a través de:

Seguimiento documental del plan de acción

Retroalimentación del coach

Verificación con jefes o stakeholders clave

Este tipo de métrica promueve la responsabilidad y vincula el coaching con la ejecución real de cambios, no solo con el desarrollo de conciencia.

8. Nivel de satisfacción y percepción de utilidad del coaching

Si bien no es la métrica más determinante, recoger la percepción del coachee sobre la calidad del proceso también es relevante. Esta medición incluye:

Nivel de satisfacción con el coach

Grado de confianza generada en la relación

Utilidad percibida de las herramientas y sesiones

Disposición a recomendar el proceso a otros líderes

Estos datos sirven para ajustar los programas de coaching, seleccionar mejores coaches y mejorar la experiencia del usuario.

Conclusión gerencial

Medir el impacto del coaching ejecutivo es una responsabilidad compartida entre el ejecutivo, el coach y la organización. No se trata de fiscalizar un proceso profundamente personal, sino de asegurar que ese proceso está generando resultados visibles, sostenibles y alineados a los desafíos del negocio.

Las métricas descritas permiten objetivar un camino que, aunque introspectivo, debe conducir a una mejora concreta en la capacidad de liderazgo, la toma de decisiones y el desempeño del equipo. Para las organizaciones que apuestan por el desarrollo de sus líderes, medir el coaching no es opcional: es la única forma de convertirlo en una verdadera inversión estratégica.

¿Cómo evaluar el desarrollo de competencias digitales en el entorno corporativo?

El desarrollo de competencias digitales se ha convertido en una prioridad crítica para las organizaciones que buscan mantenerse competitivas en un entorno cada vez más tecnológico, dinámico y cambiante. La transformación digital no es un proceso exclusivamente técnico: implica una evolución cultural y de habilidades que debe ser acompañada por programas de formación sólidos y, sobre todo, por mecanismos de evaluación eficaces que aseguren que el conocimiento se está aplicando en la práctica.

Evaluar el desarrollo de estas competencias no es una tarea sencilla. Las habilidades digitales son amplias, multifacéticas y varían según el rol, el sector y el nivel de responsabilidad del colaborador. Por ello, es fundamental adoptar una estrategia integral, que combine diferentes metodologías y herramientas para medir tanto la adquisición como la aplicación de estas competencias.

A continuación, se detallan los pasos clave para evaluar de forma efectiva el desarrollo de competencias digitales en el entorno corporativo.

1. Definir un marco de competencias digitales adaptado al negocio

Antes de medir, es necesario definir qué se va a medir. Las competencias digitales no son universales: deben contextualizarse según la industria, el modelo de negocio y la función específica del colaborador.

Algunos marcos de referencia ampliamente utilizados que pueden adaptarse son:

DigComp (Marco Europeo de Competencias Digitales)

SFIA (Skills Framework for the Information Age)

Marco ACTIC (Cataluña)

Digital Competence Framework del BID

Las organizaciones deben traducir estos marcos a un lenguaje corporativo y establecer competencias específicas por rol o familia de cargos. Por ejemplo:

Para líderes: pensamiento digital, liderazgo en entornos ágiles, gestión del cambio tecnológico.

Para mandos medios: uso avanzado de herramientas colaborativas, análisis de datos, automatización de procesos.

Para áreas operativas: uso de software de gestión, plataformas móviles, seguridad digital básica.

2. Establecer niveles de dominio para cada competencia

Una vez definidas las competencias digitales, se deben establecer niveles de madurez que permitan medir el progreso. Por lo general, se utilizan escalas como:

Básico

Intermedio

Avanzado

Experto

Cada nivel debe estar asociado a comportamientos observables o resultados específicos. Esto permite construir instrumentos de evaluación más precisos y comparar el estado actual con el estado deseado.

3. Aplicar autoevaluaciones estructuradas

El primer paso práctico suele ser una autoevaluación por parte del colaborador. Aunque subjetiva, esta herramienta puede generar información relevante si está bien diseñada, con descripciones claras de cada nivel y preguntas concretas sobre el uso real de herramientas digitales en el día a día.

La autoevaluación debe completarse con otras fuentes de evaluación para evitar sesgos de sobrevaloración o subestimación.

4. Utilizar evaluaciones de conocimiento y habilidades técnicas

Para evaluar el conocimiento técnico relacionado con herramientas o plataformas digitales, se pueden utilizar pruebas objetivas o ejercicios prácticos. Algunos ejemplos:

Pruebas sobre el uso de plataformas como Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, SAP.

Evaluaciones sobre ciberseguridad, protección de datos o navegación segura.

Resolución de casos prácticos que impliquen análisis de datos, automatización o trabajo colaborativo digital.

Estas evaluaciones pueden ser integradas en plataformas LMS o LXPs y ser diferenciadas por niveles jerárquicos.

5. Medir la aplicación práctica en el puesto de trabajo

La verdadera competencia digital no está en conocer herramientas, sino en aplicarlas para resolver problemas reales, innovar y trabajar de forma más eficiente. Por eso, es clave evaluar cómo los colaboradores aplican lo aprendido en su entorno laboral.

Esto se puede medir mediante:

Seguimiento de indicadores como uso de plataformas digitales, generación de reportes automáticos, gestión de proyectos virtuales.

Observaciones de líderes o mentores sobre el uso de herramientas digitales en el trabajo diario.

Auto-registros de mejora de procesos o propuestas de digitalización.

6. Evaluar el impacto del cambio digital en la productividad o eficiencia

En etapas más avanzadas, la evaluación del desarrollo de competencias digitales puede conectarse directamente con métricas de desempeño. Algunos indicadores que pueden vincularse son:

Reducción del tiempo dedicado a tareas manuales.

Disminución de errores por mal uso de tecnología.

Mejora en la colaboración entre áreas gracias a herramientas digitales.

Incremento en la adopción de nuevas plataformas.

Este enfoque requiere integración con sistemas de gestión del desempeño o de productividad.

7. Implementar observaciones estructuradas y feedback 360°

Para competencias más complejas como la colaboración virtual, la gestión de equipos remotos o el liderazgo digital, la observación de comportamientos es fundamental.

Se puede utilizar feedback 360° para recoger la percepción de colegas y subordinados sobre:

Capacidad del colaborador para liderar en entornos digitales.

Habilidad para resolver problemas tecnológicos de forma autónoma.

Actitud frente al cambio digital.

Estas evaluaciones cualitativas complementan los datos cuantitativos y permiten una visión más completa del desarrollo.

8. Establecer evaluaciones longitudinales

El desarrollo de competencias digitales no es un evento aislado, sino un proceso continuo. Por eso, la evaluación debe ser sostenida en el tiempo. Algunas buenas prácticas incluyen:

Realizar mediciones cada 6 o 12 meses.

Comparar resultados por cohortes o áreas funcionales.

Utilizar dashboards de seguimiento en tiempo real.

Ajustar programas formativos en función de los avances o brechas detectadas.

Este enfoque asegura que la inversión en formación digital se traduzca en una transformación progresiva.

9. Medir la actitud y disposición hacia lo digital

Además de medir conocimiento o habilidades, es importante evaluar la mentalidad digital del colaborador. Algunas dimensiones clave son:

Curiosidad tecnológica.

Tolerancia al error en entornos digitales.

Apertura al aprendizaje autónomo.

Resiliencia ante el cambio.

Estas actitudes pueden medirse mediante encuestas, entrevistas o autoevaluaciones y tienen un peso determinante en la adopción efectiva de competencias digitales.

Conclusión gerencial

Evaluar el desarrollo de competencias digitales es indispensable para asegurar la sostenibilidad de cualquier proceso de transformación tecnológica. Una organización no se transforma solo por invertir en tecnología: necesita que sus personas se apropien de esa tecnología, la utilicen estratégicamente y la conviertan en ventaja competitiva.

La evaluación rigurosa permite diagnosticar brechas, asignar recursos de manera inteligente, y demostrar que los programas de formación digital tienen impacto real. Incorporar estas prácticas en la gestión del talento es clave para construir organizaciones preparadas para el futuro.

¿Qué modelo sirve para medir la madurez en gestión del conocimiento?

Medir la madurez en la gestión del conocimiento es un paso esencial para las organizaciones que desean evolucionar de prácticas informales y aisladas hacia un sistema estructurado que transforme el conocimiento en una ventaja competitiva. La madurez, en este contexto, no se refiere simplemente a cuánto conocimiento posee una organización, sino a cuán sistemáticamente lo gestiona, lo comparte, lo protege y lo convierte en innovación y resultados sostenibles.

Un modelo de madurez permite a la alta dirección identificar en qué estadio se encuentra la empresa, qué prácticas ya son sólidas y cuáles necesitan fortalecerse. Esta evaluación se convierte en un mapa para la acción: orienta decisiones, asigna prioridades y permite monitorear el avance en el tiempo.

A continuación, se presentan los modelos más reconocidos para medir la madurez en gestión del conocimiento, con énfasis en su aplicabilidad al entorno corporativo.

1. Modelo de Madurez de Gestión del Conocimiento (KMMM) de APQC

El American Productivity & Quality Center (APQC) es una de las instituciones más influyentes en el desarrollo de modelos de gestión del conocimiento. Su modelo KMMM (Knowledge Management Maturity Model) establece cinco niveles de madurez:

Nivel 1: Inicial (Ad hoc)

La organización carece de prácticas formales. El conocimiento se gestiona de forma reactiva y depende del esfuerzo individual.

Nivel 2: Desarrollo (Consciente)

Se reconoce la importancia del conocimiento. Comienzan proyectos aislados, pero sin una estrategia consolidada.

Nivel 3: Estándar (Definido)

Se establecen procesos y políticas. Se gestionan comunidades de práctica, repositorios y flujos de conocimiento de forma organizada.

Nivel 4: Optimización (Gestionado)

La gestión del conocimiento es parte del sistema organizacional. Se mide, se mejora y se integra con otros procesos clave.

Nivel 5: Innovación (Optimizado)

La organización innova sistemáticamente a partir del conocimiento. Se anticipa a los cambios y genera valor con rapidez.

Este modelo es uno de los más utilizados por empresas globales, debido a su enfoque práctico y al respaldo metodológico que ofrece.

2. Modelo de Madurez de Knowledge Management de KPMG

KPMG desarrolló un marco similar que también considera cinco niveles de madurez, pero con un enfoque más orientado a la estrategia corporativa:

Caos organizativo (ausencia de prácticas)

Conciencia incipiente

Formalización de procesos

Integración con estrategia de negocio

Capitalización del conocimiento como activo clave

Este modelo se enfoca especialmente en la relación entre la gestión del conocimiento y la creación de valor, lo que lo hace útil para la alta dirección y la medición de impacto en el negocio.

3. Modelo OKM3 (Organizational Knowledge Management Maturity Model)

Este modelo, propuesto por el Instituto de Gestión del Conocimiento (Knowledge Management Institute), es más detallado y técnico. Evalúa la madurez organizacional en 12 dimensiones, entre ellas:

Estrategia de conocimiento

Cultura de colaboración

Liderazgo

Tecnología de soporte

Medición de resultados

Cada dimensión se puntúa en una escala del 1 al 5 y se generan mapas de radar que permiten visualizar los puntos fuertes y débiles. Es una herramienta útil para organizaciones que desean profundizar en el diagnóstico.

4. Modelo de madurez de la ISO 30401

La norma ISO 30401:2018 establece los requisitos para un sistema de gestión del conocimiento organizacional. Si bien no presenta un modelo de madurez como tal, muchas organizaciones han desarrollado herramientas de evaluación basadas en el cumplimiento progresivo de la norma.

Esta norma considera aspectos como:

Políticas de conocimiento

Procesos estructurados

Liderazgo y gobernanza

Evaluación y mejora continua

Las organizaciones pueden utilizar esta base para construir un modelo interno de madurez que mida el grado de cumplimiento y nivel de institucionalización de cada requisito.

5. Criterios clave para aplicar un modelo de madurez en la práctica

Independientemente del modelo elegido, la aplicación efectiva en una organización debe cumplir con ciertos principios:

Adaptabilidad: el modelo debe ser ajustado al tamaño, sector, cultura y contexto de la organización.

Participación: el diagnóstico debe realizarse con la participación de líderes, gestores del conocimiento y áreas operativas.

Evidencia: cada nivel de madurez debe sustentarse con ejemplos, políticas, procesos o resultados concretos.

Comparabilidad: el modelo debe permitir repetir la evaluación a lo largo del tiempo y comparar avances.

Orientación al negocio: la madurez no debe medirse solo por volumen de información gestionada, sino por su impacto en la eficiencia, la innovación, la retención del talento y la creación de valor.

6. Cómo implementar un proceso de evaluación de madurez en la empresa

El proceso de diagnóstico suele seguir estos pasos:

Sensibilización de líderes: comunicar el propósito estratégico de evaluar la madurez.

Selección del modelo: elegir el enfoque más adecuado a la realidad de la organización.

Definición de dimensiones y evidencias: adaptar los criterios a las prácticas existentes.

Recolección de información: a través de entrevistas, encuestas, revisión documental y workshops.

Análisis de brechas: identificar los niveles alcanzados y los que deben alcanzarse.

Diseño de roadmap de evolución: establecer acciones para avanzar en la madurez deseada.

7. Indicadores complementarios para la evaluación

Además del nivel de madurez general, es recomendable acompañar el diagnóstico con métricas clave como:

Porcentaje de reutilización de conocimientos documentados

Tasa de participación en comunidades de práctica

Tiempo promedio de acceso a conocimiento crítico

Grado de satisfacción del usuario interno respecto a los recursos de conocimiento

Aportación del conocimiento a la innovación o mejora de procesos

Estas métricas permiten monitorear el impacto de la evolución en el tiempo.

Conclusión gerencial

Medir la madurez en gestión del conocimiento permite que la organización deje de gestionar la información como un recurso aislado y comience a trabajar con el conocimiento como un activo estratégico. Es una herramienta de autodiagnóstico y también una vía para diseñar un camino de crecimiento estructurado, coherente con los desafíos de cada negocio.

Adoptar un modelo de madurez no es un fin en sí mismo. Su verdadero valor está en que orienta decisiones, prioriza inversiones, promueve una cultura de colaboración y posiciona a la organización en el camino hacia la innovación sostenible.

¿Cómo construir una narrativa de impacto para la junta directiva?

En el contexto corporativo, una narrativa de impacto es una herramienta estratégica. Su propósito es traducir el trabajo del área de capacitación y desarrollo en términos comprensibles, relevantes y accionables para los tomadores de decisión más altos de la organización. Cuando una junta directiva evalúa la efectividad de los programas de desarrollo, no busca detalles técnicos ni pedagógicos, sino respuestas concretas a preguntas esenciales: ¿cómo esta inversión contribuyó al crecimiento del negocio?, ¿qué resultados generó?, ¿qué riesgos mitigó?, ¿qué valor produjo?

Construir una narrativa que responda a estas preguntas de forma convincente, basada en evidencia y alineada al lenguaje del negocio, es una competencia crítica para los responsables de talento. A continuación, se describen los pasos y componentes clave para construir una narrativa de impacto efectiva dirigida a la alta dirección.

1. Comprender el contexto estratégico y la agenda de la junta

Antes de construir cualquier narrativa, se debe entender qué preocupa a la junta. Sus intereses suelen centrarse en:

Rentabilidad y retorno sobre la inversión

Gestión de riesgos

Innovación y transformación digital

Retención de talento clave

Sostenibilidad de la ventaja competitiva

La narrativa de impacto debe articularse en torno a estos ejes, no en torno al contenido o la metodología de los programas formativos. Si la junta está enfocada en la internacionalización, la narrativa debe mostrar cómo el desarrollo de competencias globales contribuyó a ese objetivo. Si está preocupada por la rotación, debe demostrar cómo se fortaleció el compromiso de los líderes.

2. Vincular los programas de desarrollo con los objetivos estratégicos del negocio

La narrativa debe comenzar explicando claramente por qué se implementó un programa de desarrollo: ¿qué necesidad del negocio se estaba abordando? Esta parte inicial debe conectar de forma directa el programa con un objetivo estratégico específico.

Ejemplos:

Para apoyar la expansión regional, se capacitó a los gerentes en liderazgo multicultural.

Ante la transformación digital, se desarrollaron competencias en pensamiento ágil y análisis de datos.

Frente a un índice alto de rotación, se implementó coaching ejecutivo para mejorar la gestión de equipos.

Este vínculo es esencial. Permite enmarcar el desarrollo como parte de una solución organizacional, no como una actividad periférica.

3. Presentar evidencia de resultados, no solo de actividades

Una de las razones por las que muchas narrativas pierden impacto es porque se enfocan en reportar actividades: cantidad de cursos, número de participantes, horas de formación, nivel de satisfacción. Aunque útiles como contexto, estos indicadores no son suficientes.

La narrativa debe destacar logros concretos y medibles. Algunos ejemplos:

Reducción del tiempo promedio de cierre de ventas en un 12% tras la formación comercial.

Mejora en la calificación de liderazgo en encuestas 360° después de un programa de desarrollo de mandos medios.

Aumento del índice de retención en talentos críticos tras implementación de programas de mentoring.

Esta evidencia debe ser precisa, presentada con datos verificables y comparada con una línea base cuando sea posible.

4. Incorporar testimonios estratégicos que validen el impacto

Incluir la voz de líderes clave o de los propios participantes puede fortalecer la narrativa. Los testimonios deben ser breves, enfocados y alineados al impacto. Por ejemplo:

“El coaching ejecutivo me ayudó a tomar decisiones más efectivas en medio de una reestructuración. El equipo ha respondido con mayor compromiso.”

— Gerente regional

Estos aportes humanizan la narrativa y aportan credibilidad desde la experiencia directa.

5. Traducir los beneficios en lenguaje financiero o de riesgo

Una junta directiva valora lo que puede cuantificarse o lo que tiene impacto sobre el valor de la empresa. Por ello, siempre que sea posible, se debe presentar:

El retorno sobre la inversión (ROI) estimado de los programas de desarrollo.

El costo evitado por mejoras en procesos, reducción de rotación o disminución de errores.

El riesgo mitigado por contar con líderes preparados ante crisis o transformaciones.

Por ejemplo:

“El programa de formación en ciberseguridad redujo en 40% los incidentes de acceso no autorizado, evitando potenciales pérdidas estimadas en USD 200,000.”

6. Utilizar visualizaciones de datos claras y ejecutivas

El formato importa. La narrativa debe presentarse en una estructura profesional, visualmente cuidada, con gráficos sencillos, mapas de resultados y mensajes clave destacados. Se deben evitar presentaciones excesivamente técnicas o con sobrecarga de información.

Elementos útiles incluyen:

Dashboards con KPIs de impacto

Comparativas antes y después

Mapa de competencias desarrolladas por área

Líneas de tiempo con hitos clave

Una presentación ejecutiva efectiva no debe superar los 15 minutos y debe dejar espacio para preguntas estratégicas.

7. Conectar la narrativa con la visión de futuro

Además de reportar resultados, la narrativa debe proyectar continuidad. Esto implica mostrar qué viene después, qué oportunidades se abren y qué decisiones se deben tomar para sostener o escalar el impacto.

Ejemplo:

“Tras los resultados obtenidos en la unidad piloto, proponemos escalar el programa a nivel regional, integrando métricas de negocio más sofisticadas y fortaleciendo el acompañamiento de los líderes.”

Esta visión proyectiva posiciona al área de talento como un actor estratégico, no como un ejecutor de tareas.

8. Preparar al equipo para defender los resultados

Una narrativa de impacto debe ser respaldada por un equipo preparado para responder preguntas de la junta. Estas pueden incluir:

¿Cómo se seleccionaron los contenidos y proveedores?

¿Qué validación externa se hizo de los programas?

¿Cómo se asegura la transferencia del aprendizaje?

¿Qué pasa con quienes no mostraron mejoras?

La preparación para estas preguntas fortalece la confianza y demuestra gestión profesional del proceso.

Conclusión gerencial

Una narrativa de impacto bien construida transforma la percepción que la junta directiva tiene del área de formación y desarrollo. Deja de ser un centro de costos y se convierte en un socio estratégico que contribuye de manera medible a los resultados de negocio.

No se trata de impresionar con tecnicismos ni de justificar presupuestos con entusiasmo. Se trata de mostrar, con datos, historias y visión, cómo el desarrollo del talento impulsa la ejecución de la estrategia, fortalece la sostenibilidad organizacional y prepara a la empresa para competir en entornos cada vez más exigentes.

🧾 Resumen Ejecutivo

La presente exploración exhaustiva sobre la Evaluación de Capacitación y Desarrollo evidencia que las organizaciones que desean construir una ventaja competitiva sostenible deben ir más allá de la ejecución de programas formativos. El verdadero valor se alcanza cuando estos programas se evalúan rigurosamente, se alinean a los objetivos estratégicos y se traducen en resultados observables en el negocio.

A lo largo del artículo se han abordado los principales aspectos que un equipo gerencial debe considerar para maximizar el impacto del desarrollo del talento. Los aprendizajes clave se pueden sintetizar en los siguientes puntos:

1. La evaluación eficaz evita errores críticos y transforma la capacitación en inversión.

Detectar prácticas ineficaces, corregir desalineaciones y asegurar la transferencia del aprendizaje al puesto de trabajo son condiciones esenciales para que la formación tenga impacto real. La falta de evaluación estructurada genera desperdicio de recursos y pérdida de confianza en los procesos formativos.

2. Medir el ROI de la capacitación es posible, necesario y estratégico.

Utilizando metodologías como la de Phillips, es viable calcular el retorno económico del desarrollo del talento, conectando beneficios tangibles con inversiones específicas. Esto permite demostrar a la alta dirección que la capacitación genera valor cuantificable.

3. La evaluación debe estar directamente conectada con los objetivos estratégicos del negocio.

Cuando los programas se diseñan y evalúan en función de metas organizacionales concretas —como rentabilidad, innovación, expansión o sostenibilidad—, el área de formación se posiciona como un aliado indispensable en la ejecución estratégica.

4. Las herramientas tecnológicas son catalizadores clave para una evaluación integral.

Plataformas LMS, LXPs, dashboards de BI, evaluaciones 360 y sistemas integrados de talento permiten monitorear la efectividad formativa en tiempo real, personalizar intervenciones y generar reportes para la toma de decisiones basada en datos.

5. Evaluar el cambio de comportamiento y no solo el aprendizaje es determinante.

La transferencia del conocimiento al puesto, el cambio observable en conductas laborales y su relación con los resultados organizacionales son los verdaderos indicadores del éxito de un programa formativo.

6. La evaluación post-capacitación es un componente irrenunciable de la mejora continua.

Sin ella, se pierde la oportunidad de ajustar, escalar o eliminar programas, y no se construye un proceso de aprendizaje organizacional sostenido.

7. El impacto del coaching ejecutivo puede y debe medirse.

El progreso frente a objetivos, el feedback multifuente, los indicadores de desempeño y la aplicación práctica son dimensiones medibles que permiten justificar la inversión en desarrollo de liderazgo de alto nivel.

8. Las competencias digitales deben ser evaluadas con herramientas modernas, marcos adaptativos y métricas de aplicación práctica.

Solo así las organizaciones pueden asegurar que la transformación digital va acompañada de transformación humana.

9. La madurez en gestión del conocimiento requiere diagnóstico, modelo y evolución continua.

Los modelos de madurez, como el KMMM o el de KPMG, ayudan a estructurar un camino de crecimiento ordenado que transforma la información dispersa en activos estratégicos.

10. Una narrativa de impacto sólida es esencial para influir en la alta dirección.

Traducir resultados formativos en beneficios estratégicos, financieros y de mitigación de riesgo es una competencia clave para que el área de talento sea vista como socio estratégico del negocio.

Aplicación para WORKI 360

Estos hallazgos representan una oportunidad crítica para WORKI 360. Al integrar metodologías de evaluación robustas, tecnología avanzada y una cultura de impacto, la plataforma puede:

Posicionarse como un referente en medición de efectividad formativa, no solo en gestión de cursos.

Proveer a sus clientes de informes de valor estratégico, basados en indicadores conectados a los objetivos de negocio.

Integrar funcionalidades que permitan medir ROI, competencias digitales, impacto del coaching y madurez organizacional.

Acompañar a sus usuarios en la construcción de narrativas de impacto, orientadas a convencer a juntas directivas y comités ejecutivos.

En un mercado cada vez más exigente, las organizaciones que evalúan bien, aprenden más rápido, se adaptan mejor y toman decisiones más inteligentes. WORKI 360 puede y debe estar en el centro de esa transformación.