Índice del contenido

¿Cómo asegurar la objetividad y transparencia en las evaluaciones dentro del sector público?

En el corazón del servicio público se encuentra una exigencia irrenunciable: la confianza. Y esta se construye, en gran medida, a través de sistemas de evaluación de desempeño que sean no solo técnicamente sólidos, sino también profundamente legítimos ante los ojos de los evaluados, los directivos, los ciudadanos y los organismos de control. La objetividad y la transparencia no son condiciones accesorias: son el cimiento sobre el que debe descansar toda práctica evaluativa en el sector público.

1. Claridad en los criterios e indicadores de evaluación

La objetividad comienza desde la definición misma del qué se evalúa. En el sector público, donde las misiones son amplias, los resultados muchas veces intangibles y la política omnipresente, es fundamental establecer criterios claros, medibles y específicos para cada función, cargo o unidad.

No basta con declarar que se evalúa “el compromiso” o “la eficacia”. Se necesita traducir estos conceptos en indicadores precisos: puntualidad, cumplimiento de metas, calidad de entregables, capacidad de trabajo en equipo, etc. Para cada uno, se deben definir estándares de desempeño conocidos por todos los involucrados.

Una ficha de evaluación bien diseñada debe contar con:

Definición operativa de cada criterio

Escala de valoración objetiva y replicable

Evidencias asociadas requeridas para sustentar cada nivel de logro

2. Separación entre lo técnico y lo político

Uno de los riesgos más grandes de la evaluación en el sector público es la instrumentalización política del proceso. Por ello, debe existir una clara separación entre las unidades responsables de la evaluación técnica del desempeño y aquellas que tienen roles de nombramiento o dirección política.

Esto se puede lograr creando comités técnicos de evaluación con autonomía operativa, estableciendo auditorías internas periódicas y vinculando la evaluación a normativas claras que limiten la discrecionalidad.

3. Sistematización y automatización del proceso

La transparencia aumenta cuando se reduce la arbitrariedad. Por ello, es esencial incorporar plataformas digitales de evaluación, donde los pasos del proceso estén automatizados, los formularios sean estandarizados y los evaluadores cuenten con instrucciones claras, supervisadas por los entes rectores del sistema de recursos humanos públicos.

Una plataforma de evaluación bien estructurada permite:

Dejar trazabilidad de cada intervención evaluativa

Generar reportes automáticos y auditables

Cruzar resultados con metas institucionales y datos históricos

Detectar sesgos y desviaciones estadísticas

Además, reduce la posibilidad de manipulación discrecional y favorece el seguimiento por organismos de control interno o externo.

4. Participación y comunicación con los evaluados

Para que una evaluación sea objetiva, no solo debe parecerlo, sino también ser percibida como tal por quienes la viven. Esto implica instaurar canales abiertos para que los evaluados comprendan a fondo qué se espera de ellos, cómo se les medirá, y qué consecuencias derivarán de sus resultados.

Algunos elementos clave son:

Entrevistas de feedback estructuradas

Derecho a réplica y presentación de descargos

Posibilidad de apelación formal

Espacios de mejora a partir del resultado

La evaluación no debe ser un castigo ni una amenaza, sino una oportunidad de mejora y desarrollo profesional. La transparencia en este diálogo eleva el compromiso del evaluado y refuerza la legitimidad institucional.

5. Involucramiento de terceros imparciales

En muchas experiencias exitosas del sector público, tanto a nivel nacional como subnacional, se ha incorporado la revisión de las evaluaciones por instancias externas. Pueden ser veedores ciudadanos, comisiones técnicas independientes, o incluso alianzas con universidades y centros de investigación.

Su papel es monitorear el proceso, validar su neutralidad y emitir informes públicos sobre su cumplimiento. Esto no solo fortalece la transparencia, sino que envía una señal potente hacia adentro y afuera de la organización: aquí no hay evaluaciones por conveniencia, hay un sistema serio y profesional.

6. Reportes públicos agregados y sin sesgos personales

Una de las mejores prácticas en materia de transparencia es la publicación de resultados de evaluación agregados a nivel institucional. Aunque los nombres de personas deben mantenerse en reserva por motivos legales, sí es posible difundir:

Porcentaje de cumplimiento de metas por área

Comparativos interdepartamentales

Tendencias anuales del desempeño institucional

Áreas críticas detectadas para mejora

Esto permite que la ciudadanía y otros actores puedan conocer el rendimiento del Estado desde una mirada evaluativa, sin exponer innecesariamente a individuos.

7. Capacitación de evaluadores y contrapesos internos

No puede haber objetividad sin evaluadores preparados. El juicio evaluativo es una competencia que se forma, y no se puede improvisar. Todo sistema serio de evaluación en el sector público debe contemplar:

Capacitación anual obligatoria de evaluadores

Certificación de conocimientos técnicos en evaluación

Sesiones de evaluación moderadas por expertos cuando haya conflictos

Doble evaluación (evaluador primario + revisor) en cargos sensibles

Además, se recomienda que las oficinas de recursos humanos o de planeamiento tengan funciones activas de control y validación del proceso evaluativo.

8. Transparencia como eje rector de toda la política de evaluación

Finalmente, tanto la objetividad como la transparencia deben ser parte explícita de la política institucional. Esto implica:

Declarar públicamente los principios rectores del sistema de evaluación

Incluir compromisos de integridad evaluativa en los códigos de ética

Alinear la evaluación con los sistemas de control interno y auditoría

Contar con un comité de integridad para atender casos de abuso o conflicto evaluativo

Cuando el proceso es claro, replicable y monitoreado, se gana credibilidad. Pero cuando es opaco, discrecional o manipulado, se pierde la confianza institucional y se mina el valor público que debería generar el sistema de evaluación.

En conclusión, asegurar la objetividad y transparencia en la evaluación del desempeño en el sector público no es una aspiración abstracta. Es una necesidad estratégica para transformar al Estado en una institución confiable, eficiente y profesional. Hacerlo posible requiere reglas claras, plataformas tecnológicas, formación rigurosa, participación activa, control externo y, sobre todo, un compromiso ético con la mejora continua.

¿Qué metodologías son más efectivas para evaluar el desempeño en organismos públicos?

Evaluar el desempeño en organismos públicos implica abordar una complejidad particular: los resultados esperados no siempre son financieros ni fácilmente cuantificables, las estructuras son jerárquicas y normadas, y los factores externos —como la presión política o la percepción ciudadana— afectan tanto el proceso como sus efectos. En este contexto, no cualquier metodología sirve. Se requieren enfoques adaptados a las dinámicas del sector público, metodologías que equilibren el cumplimiento normativo, la medición objetiva del rendimiento, la mejora continua y la rendición de cuentas. 1. Evaluación basada en objetivos (MBO – Management by Objectives) Una de las metodologías más conocidas y efectivas para el entorno público es la evaluación por objetivos, donde el rendimiento de los funcionarios o áreas se mide en función del grado de cumplimiento de metas previamente definidas. Esta metodología se articula con los planes operativos anuales y los planes estratégicos institucionales, lo que permite alinear el desempeño individual con los fines del organismo. Elementos clave: Definición de objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo determinado) Establecimiento de indicadores de resultado y de producto Revisión periódica del avance Evaluación conjunta entre el evaluado y el supervisor Ventaja principal: fomenta la orientación a resultados y permite un control objetivo y estratégico. Sin embargo, requiere una buena planificación institucional previa. 2. Evaluación por competencias Este modelo no se enfoca únicamente en qué se logra, sino en cómo se logra. Evalúa un conjunto de competencias clave (conocimientos, habilidades, actitudes) que los funcionarios deben demostrar en el cumplimiento de sus funciones. En el sector público, esta metodología es útil para cargos de liderazgo, gestión de equipos, atención ciudadana y funciones técnicas especializadas. Requiere establecer un diccionario de competencias institucionales y definir niveles de dominio esperados por perfil de cargo. Aplicación típica: Evaluación del dominio de competencias transversales (trabajo en equipo, comunicación, orientación al servicio) Uso de instrumentos como rúbricas, listas de cotejo o escalas conductuales Observación directa y retroalimentación Entrevistas estructuradas de evaluación Es especialmente útil cuando se busca fomentar un cambio cultural o mejorar capacidades blandas. 3. Evaluación 360 grados En este enfoque, el desempeño del evaluado es valorado por múltiples fuentes: su jefe directo, sus pares, sus subordinados, e incluso usuarios internos o externos. Aunque más compleja de aplicar, esta metodología aporta una visión integral, reduce el sesgo jerárquico y permite identificar percepciones divergentes. Aplicaciones más frecuentes: Cargos de liderazgo o gestión intermedia Funciones con fuerte interacción con otros departamentos o actores externos Procesos de desarrollo de carrera o promoción interna Para su éxito, se requiere anonimato, formación de los evaluadores y una herramienta tecnológica que centralice los datos y preserve la confidencialidad. También debe ir acompañada de un plan de desarrollo personal posterior a la evaluación. 4. Balanced Scorecard adaptado al sector público Aunque tradicionalmente utilizado en el sector privado, el Balanced Scorecard puede ser adaptado a instituciones públicas para evaluar el desempeño desde múltiples perspectivas: financiera (o uso eficiente de recursos), procesos internos, aprendizaje organizacional y perspectiva del ciudadano. Este modelo permite vincular objetivos estratégicos con indicadores de desempeño e iniciativas clave. Se utiliza especialmente en niveles organizacionales (ministerios, direcciones generales, gobiernos regionales). Ventajas: Permite una visión sistémica del desempeño Ayuda a identificar cuellos de botella o áreas rezagadas Facilita la rendición de cuentas interna y externa Su implementación requiere madurez institucional, un sistema de indicadores bien definido y capacidades analíticas sólidas. 5. Evaluación basada en resultados (Result-Based Management - RBM) La gestión por resultados es hoy una exigencia en muchos gobiernos. Esta metodología implica definir claramente los resultados esperados (impactos, productos, efectos) y establecer indicadores que permitan medir en qué medida los funcionarios o las unidades contribuyen a su logro. Características principales: Enfoque sistémico Medición de resultados intermedios y finales Articulación con presupuestos y planificación Revisión de desempeño en función de resultados sociales, no solo administrativos Su mayor desafío es establecer una relación causal clara entre las acciones del evaluado y los resultados observados, especialmente en políticas complejas. 6. Evaluación por indicadores de productividad Esta es una metodología útil para áreas operativas y administrativas donde las tareas son repetitivas y estandarizables. Se establecen métricas como: Tiempo promedio de resolución Porcentaje de cumplimiento en plazos Cantidad de casos tramitados Nivel de errores en la ejecución Es ideal para departamentos como atención ciudadana, procesos administrativos, gestión documental, entre otros. Su implementación requiere procesos claramente definidos, supervisión constante y auditorías periódicas. 7. Evaluación cualitativa con soporte documental En ciertos casos, especialmente donde la acción del funcionario tiene un alto componente cualitativo o político (diplomáticos, asesores legislativos, expertos técnicos), es necesario aplicar una metodología basada en estudios de caso, revisión documental, entrevistas en profundidad y análisis de contexto. Aquí el juicio profesional cobra más peso, pero debe estar estructurado, registrado y justificado. No se trata de evaluaciones informales, sino de procesos rigurosos donde la evidencia sustenta cada decisión. 8. Metodologías híbridas y contextuales En la práctica, muchas instituciones optan por combinar metodologías. Por ejemplo: Evaluar por competencias + evaluación de objetivos Evaluación 360 + scorecard institucional Indicadores de productividad + encuesta de satisfacción ciudadana La clave está en elegir las metodologías que mejor se adapten al tipo de funciones, nivel jerárquico, madurez institucional y objetivos estratégicos del organismo. Conclusión La evaluación del desempeño en el sector público no puede limitarse a un enfoque único ni a una herramienta genérica. Requiere metodologías pensadas desde las lógicas públicas, adaptadas a la diversidad de funciones, y sobre todo orientadas a la mejora continua, la legitimidad y la rendición de cuentas. Las metodologías más efectivas son aquellas que logran combinar objetividad, alineación estratégica y pertinencia contextual. Cuando el diseño metodológico es sólido, la evaluación deja de ser una formalidad administrativa y se convierte en un motor real de transformación institucional.

¿Cómo medir el desempeño en áreas donde los resultados no son fácilmente cuantificables?

Uno de los mayores retos que enfrentan los sistemas de evaluación en el sector público es la medición del desempeño en áreas donde los resultados no son inmediatos, numéricamente expresables o directamente atribuibles a la gestión de una sola persona o unidad. Este dilema es especialmente común en funciones estratégicas, de coordinación interinstitucional, asesoría técnica, gestión política, relaciones comunitarias o planificación, donde los efectos de las acciones se manifiestan a largo plazo o en marcos de alta complejidad. La clave para afrontar este desafío está en combinar metodologías cuantitativas y cualitativas, establecer mecanismos de atribución razonable, y definir indicadores indirectos, de proceso o de percepción que capturen el valor del trabajo realizado. 1. Redefinir qué entendemos por “resultado” En áreas intangibles, es necesario ampliar el concepto de resultado. No se trata solo de productos finales tangibles, sino también de: Cambios en comportamientos institucionales Mejoras en procesos internos Fortalecimiento de capacidades Generación de insumos clave para decisiones Articulación de actores o instituciones Por ejemplo, un asesor jurídico no “produce” bienes tangibles, pero su labor puede medirse en términos de calidad de recomendaciones, cumplimiento de plazos, claridad argumentativa o impacto legal en las decisiones adoptadas. Este ejercicio de redefinición debe hacerse desde el diseño de los perfiles y planes de trabajo, no improvisarse al final del periodo evaluativo. 2. Uso de indicadores de proceso y desempeño operativo Cuando no es posible medir productos o impactos, se pueden establecer indicadores de desempeño operativo: Cumplimiento de plazos establecidos Nivel de asistencia técnica entregada Participación en comités, reuniones técnicas o espacios de coordinación Generación de documentos estratégicos o informes clave Registro de actividades de seguimiento y monitoreo Estos indicadores, bien definidos, permiten observar el cumplimiento de responsabilidades y contribuciones al proceso institucional, aunque los efectos no sean inmediatos. 3. Evaluación cualitativa basada en evidencia En casos donde el desempeño requiere interpretación y análisis más que conteo de resultados, se puede recurrir a métodos cualitativos: Entrevistas estructuradas con superiores, colegas y usuarios internos Análisis de informes, actas, productos generados Estudios de caso documentados Evaluaciones narrativas que integren contexto y logros intangibles Este tipo de evaluación demanda más tiempo, pero aporta una lectura profunda y contextualizada. Es especialmente útil en evaluación de directivos, asesores o coordinadores sectoriales. 4. Recurrir a la evaluación por competencias Otra vía efectiva es enfocarse en cómo se desempeña la persona: su nivel de dominio profesional, su capacidad de colaboración, liderazgo, pensamiento estratégico, adaptabilidad o resolución de conflictos. Aquí, la medición no es de resultados cuantificables, sino de conductas observables. Se aplican escalas conductuales ancladas en evidencias, autoevaluaciones estructuradas y entrevistas de retroalimentación. Este enfoque es clave en cargos de diseño institucional, planificación, conducción política o liderazgo técnico de alto nivel. 5. Establecer criterios de calidad técnica Cuando el volumen no es el indicador principal, puede recurrirse a estándares de calidad. Por ejemplo: Claridad argumentativa de documentos técnicos Consistencia normativa de propuestas legales Nivel de profundidad en análisis de datos Grado de alineación con políticas públicas vigentes Aporte a decisiones estratégicas de alto impacto Estos estándares pueden ser evaluados por pares, superiores o incluso por comités técnicos independientes. 6. Evaluación participativa y feedback 360° En roles donde el trabajo se refleja en la colaboración, el liderazgo de procesos o la coordinación transversal, el feedback de múltiples fuentes aporta una visión más rica del desempeño. La retroalimentación 360° permite incorporar la percepción de colegas, usuarios internos o beneficiarios indirectos, y complementar lo que no puede medirse directamente. Para que este mecanismo sea efectivo, debe aplicarse con reglas claras, anonimato garantizado y formación en cómo evaluar sin sesgo. 7. Vinculación con el cumplimiento institucional Aun cuando el resultado individual no sea cuantificable, sí puede analizarse el grado de contribución al cumplimiento de metas colectivas. Por ejemplo: ¿El área logró los objetivos estratégicos del plan operativo? ¿Hubo coordinación eficaz con otras unidades? ¿Se evidenció mejora en los procesos bajo su responsabilidad? Este enfoque requiere análisis grupales y revisión de desempeño institucional, lo cual exige un sistema más complejo, pero más justo para ciertas funciones difíciles de individualizar. 8. Registro documental del trabajo realizado Una forma práctica de visibilizar el desempeño no cuantificable es mantener un portafolio de evidencias que incluya: Informes elaborados Minutas de reuniones Correspondencia técnica relevante Productos técnicos (presentaciones, estudios, modelos) Participación en foros o capacitaciones Este portafolio sirve como insumo objetivo para el evaluador, especialmente cuando se combina con revisión cruzada o validación técnica. 9. Criterios definidos desde el inicio del periodo evaluativo Para evitar la ambigüedad, los criterios deben ser establecidos desde el inicio del año o ciclo de trabajo. Es decir: ¿Qué se espera de la función? ¿Qué elementos se tomarán como evidencia? ¿Qué nivel de desempeño se considera satisfactorio o excelente? Cuando esto se negocia y documenta desde el inicio, se evita la improvisación evaluativa y se reduce la percepción de arbitrariedad. Conclusión Medir el desempeño en áreas donde los resultados no son fácilmente cuantificables requiere un cambio de paradigma. No se trata de forzar números donde no los hay, sino de construir sistemas evaluativos que capturen valor desde la perspectiva del proceso, la calidad técnica, la colaboración y la contribución estratégica. La evaluación de estos roles exige mayor capacidad técnica, disposición al análisis cualitativo y sobre todo una cultura institucional madura que comprenda que el valor público no siempre se mide en cifras, pero sí puede y debe ser evidenciado de forma rigurosa.

¿Cómo comunicar adecuadamente los resultados de una evaluación de desempeño?

La evaluación del desempeño no cumple su propósito si sus resultados quedan almacenados en una base de datos, olvidados en un archivo físico o interpretados de manera errónea por quienes deben utilizarlos para tomar decisiones. Comunicar los resultados adecuadamente es una fase crítica del proceso evaluativo, ya que de ella depende la comprensión del sistema, la aceptación de sus efectos y la posibilidad de generar una cultura de mejora continua dentro de las instituciones públicas. La comunicación de resultados no es un trámite posterior, es parte estructural del proceso. Debe planificarse, ajustarse a los distintos públicos, y enfocarse tanto en lo informativo como en lo formativo. A continuación, se describen las estrategias clave para lograr una comunicación efectiva en contextos gubernamentales. 1. Definir una estrategia de comunicación desde el diseño del sistema evaluativo La comunicación debe considerarse desde el inicio del ciclo de evaluación. No basta con tener datos y resultados: es imprescindible saber a quién se comunicarán, cómo se presentarán y con qué propósito. Elementos centrales de la estrategia: Públicos objetivo: ¿se dirige al evaluado, al superior jerárquico, a una comisión técnica, a la ciudadanía o a todas las anteriores? Canal de comunicación: informes escritos, reuniones presenciales, plataformas digitales, presentaciones institucionales. Tono y lenguaje: técnico, pedagógico, confidencial o público, según corresponda. Frecuencia: ¿es un proceso anual, semestral, continuo?, ¿hay revisiones intermedias? Diseñar esta estrategia con anticipación evita la improvisación, reduce los errores de interpretación y fortalece la transparencia del sistema. 2. Preparar informes claros, estructurados y útiles El informe de evaluación no debe ser un documento burocrático ni un mero listado de puntuaciones. Debe ser una herramienta para la toma de decisiones y la gestión del talento humano. Recomendaciones para su estructura: Resumen ejecutivo: principales hallazgos de la evaluación. Detalle del cumplimiento de metas y criterios evaluados. Evidencias y ejemplos que sustenten los resultados. Análisis comparativo (si aplica) con periodos anteriores. Recomendaciones para el desarrollo del funcionario o área. Debe evitarse el lenguaje excesivamente técnico o ambiguo, y privilegiar la claridad y la utilidad para el evaluado y su línea de mando. 3. Realizar sesiones individuales de retroalimentación Uno de los momentos más sensibles y estratégicos del proceso es la conversación entre evaluador y evaluado. No debe limitarse a la entrega de un puntaje o resultado, sino ser un espacio de diálogo profesional. Buenas prácticas para estas sesiones: Realizar la reunión en un ambiente adecuado, sin interrupciones. Explicar el resultado en términos de comportamiento, logros y oportunidades de mejora. Escuchar la percepción del evaluado y aclarar dudas. Discutir posibles acciones de desarrollo, formación o reajuste de funciones. Registrar los acuerdos alcanzados. Estas sesiones deben ser obligatorias en cualquier sistema público serio de evaluación, y los evaluadores deben estar capacitados para conducirlas de forma constructiva y sin sesgos. 4. Establecer protocolos para comunicar resultados institucionales Además de los resultados individuales, muchas instituciones públicas comunican los resultados agregados de su sistema de evaluación. Esto permite evaluar tendencias, identificar áreas críticas y reforzar la rendición de cuentas ante órganos de control o ciudadanía. Los informes institucionales deben incluir: Porcentaje de cumplimiento de metas por unidad o dirección. Áreas de alto y bajo desempeño. Indicadores de mejora respecto al año anterior. Medidas tomadas a partir de los resultados. Estos resultados pueden difundirse mediante informes anuales, boletines internos, presentaciones ante audiencias clave o publicaciones en el sitio web institucional. 5. Garantizar la confidencialidad de los resultados individuales En la administración pública, la confidencialidad de los resultados individuales debe ser una norma inviolable. Solo deben tener acceso al resultado completo el evaluado, su evaluador y las instancias administrativas designadas (recursos humanos, dirección institucional, etc.). Divulgar resultados individuales sin consentimiento o fuera de los canales oficiales no solo es una mala práctica, sino que puede vulnerar derechos laborales y abrir la puerta a conflictos legales. Para garantizar la confidencialidad, se debe: Restringir el acceso a los sistemas digitales mediante perfiles diferenciados. Firmar acuerdos de confidencialidad para evaluadores. Incorporar protocolos de uso, almacenamiento y archivo de los resultados. 6. Acompañar la comunicación con acciones de desarrollo Una comunicación efectiva no se limita al diagnóstico. Los resultados deben derivar en oportunidades reales de crecimiento profesional, mejoramiento institucional o cambios en los procesos de trabajo. Entre las acciones posibles: Inclusión en programas de formación técnica o competencias blandas. Revisión y ajuste de funciones o distribución de tareas. Reconocimiento formal para quienes hayan destacado. Apoyo individual o coaching para casos críticos. La comunicación cobra sentido cuando el evaluado percibe que su resultado no es un punto final, sino un punto de partida. 7. Monitorear la comprensión y recepción de los resultados No basta con entregar o explicar los resultados. Es importante monitorear cómo han sido recibidos e interpretados. Para ello se pueden usar: Encuestas breves de satisfacción post-evaluación. Grupos focales para recoger percepciones y recomendaciones. Evaluaciones internas de la calidad del proceso comunicativo. Este monitoreo permite ajustar futuros ciclos evaluativos, corregir errores de comunicación y reforzar la legitimidad del sistema. Conclusión Comunicar adecuadamente los resultados de una evaluación de desempeño en el sector público es mucho más que una obligación administrativa: es una oportunidad estratégica para fortalecer la cultura institucional, desarrollar capacidades, construir confianza y promover un clima laboral orientado a la mejora continua. La transparencia, la claridad y el respeto son pilares irrenunciables de esta fase. Si el sistema evaluativo no se comunica con rigor, sensibilidad y visión, pierde su valor como herramienta de transformación organizacional.

¿Qué estrategias de cambio organizacional acompañan la implementación de evaluaciones?

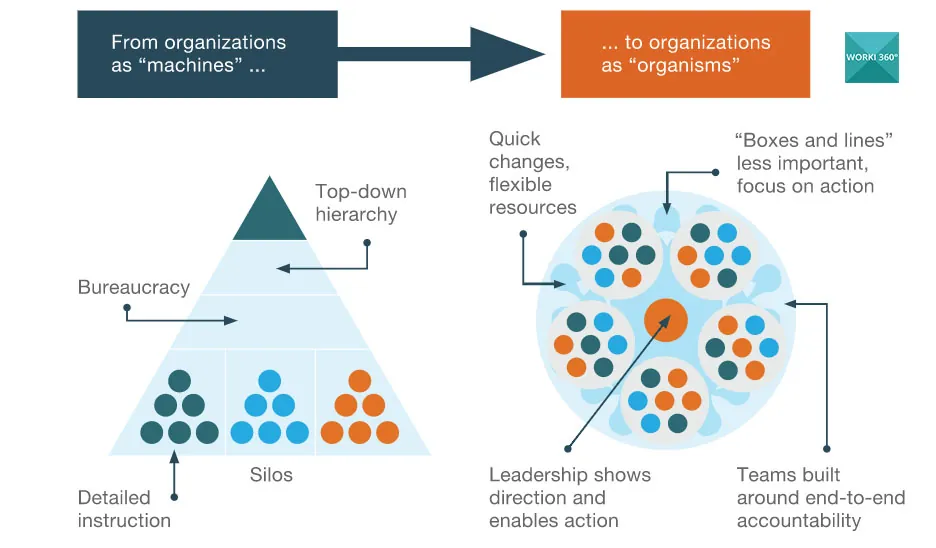

La implementación de un sistema de evaluación de desempeño en el sector público no es simplemente una decisión técnica ni un acto normativo; es, ante todo, una intervención profunda sobre la cultura organizacional. Evaluar el desempeño implica modificar relaciones de poder, hacer explícitas las expectativas, introducir nuevas formas de rendición de cuentas y, sobre todo, cambiar la manera en que las personas comprenden su rol dentro del aparato estatal. Por ello, ningún sistema de evaluación puede sostenerse sin una estrategia de cambio organizacional que lo acompañe, lo legitime y lo consolide en el tiempo.

El cambio organizacional debe ser planificado, integral y progresivo. A continuación, se describen las estrategias clave que permiten introducir y sostener sistemas evaluativos eficaces en contextos públicos, considerando la resistencia al cambio, las particularidades culturales del Estado y las dinámicas políticas institucionales.

1. Diagnóstico organizacional previo

Antes de implementar cualquier sistema de evaluación, es imprescindible realizar un diagnóstico profundo de la organización. Esto incluye:

Cultura organizacional dominante (formalismo, autoritarismo, colegialidad, etc.)

Nivel de madurez en gestión de recursos humanos

Experiencias pasadas con sistemas de evaluación

Capacidad de liderazgo en la alta dirección

Grado de confianza entre funcionarios y autoridades

Este diagnóstico permite anticipar resistencias, identificar aliados internos y diseñar una estrategia realista, evitando imponer modelos ajenos a la cultura institucional.

2. Generación de una narrativa compartida de cambio

Todo cambio exitoso parte de una narrativa poderosa. No se trata solo de justificar la evaluación desde el cumplimiento normativo, sino de construir un relato que conecte con las aspiraciones del personal y de la institución.

Esta narrativa debe responder a preguntas clave:

¿Por qué es importante evaluar?

¿Qué beneficios traerá para la institución, el equipo y cada persona?

¿Qué errores del pasado busca corregir este sistema?

¿Cómo se cuidará la objetividad y equidad?

Cuando las personas comprenden y se apropian del “para qué” del cambio, la resistencia disminuye y aumenta el compromiso.

3. Participación activa del personal en el diseño

Incluir a los funcionarios en el diseño del sistema de evaluación genera legitimidad y pertinencia. Se puede lograr a través de:

Grupos focales con distintas unidades

Pilotos o pruebas de instrumentos evaluativos

Espacios de consulta sobre indicadores y criterios

Talleres de co-diseño para funciones específicas

La participación no solo mejora la calidad técnica del sistema, sino que actúa como una estrategia de apropiación colectiva del cambio.

4. Formación y sensibilización continua

El cambio cultural no ocurre por decreto. Requiere un proceso sostenido de formación, no solo técnica, sino también actitudinal. Algunos elementos clave:

Capacitación a evaluadores y evaluados sobre el sistema

Talleres sobre retroalimentación constructiva

Sensibilización sobre la utilidad estratégica de la evaluación

Casos prácticos y simulaciones de sesiones evaluativas

Esto debe repetirse en cada ciclo evaluativo, especialmente en instituciones con alta rotación o ingreso constante de nuevo personal.

5. Fortalecimiento del liderazgo institucional

El compromiso visible y constante de las autoridades es indispensable. No basta con delegar la responsabilidad al área de recursos humanos; la alta dirección debe ser la primera en ser evaluada, en comunicar el proceso y en utilizar sus resultados para decisiones estratégicas.

Además, los mandos medios deben ser formados para ejercer un liderazgo evaluativo, es decir, para integrar el acompañamiento, la exigencia y la mejora continua como parte de su rol cotidiano.

6. Implementación progresiva y por etapas

Intentar implementar el sistema en toda la institución al mismo tiempo puede ser contraproducente. Es más efectivo iniciar con pilotos o fases escalonadas:

Primera etapa: áreas administrativas o unidades con menor resistencia

Segunda etapa: áreas misionales con mayor complejidad

Tercera etapa: niveles directivos o jerárquicos superiores

Esto permite ajustar los instrumentos, mejorar procesos y construir evidencia de éxito antes de generalizar la implementación.

7. Creación de mecanismos de escucha y ajuste

Un sistema de evaluación no puede ser rígido ni definitivo. Debe contar con espacios permanentes de revisión y ajuste. Esto puede incluir:

Encuestas anónimas sobre el proceso

Comité técnico de revisión de instrumentos

Espacios trimestrales de retroalimentación institucional

Ajustes normativos según lecciones aprendidas

Escuchar activamente a quienes participan del sistema permite sostener el cambio en el tiempo y evitar que el modelo evaluativo pierda legitimidad.

8. Alineamiento con otros sistemas institucionales

La evaluación de desempeño debe integrarse a otros procesos estratégicos, como:

Gestión del talento humano (formación, ascensos, reconocimientos)

Planificación estratégica y operativa

Sistemas de calidad y mejora continua

Gestión presupuestaria basada en resultados

Este alineamiento da coherencia al cambio y evita que la evaluación quede aislada como una herramienta decorativa.

9. Reconocimiento e incentivos al cambio

El reconocimiento no siempre debe ser económico. Pueden generarse incentivos simbólicos y profesionales que refuercen el nuevo sistema:

Reconocimientos públicos a evaluadores y evaluados destacados

Priorización en programas de formación y desarrollo

Oportunidades de liderazgo interno

Visibilidad en informes institucionales

El reconocimiento activa el círculo virtuoso: lo que se valora, se cuida y se repite.

10. Gestión del conflicto y la resistencia

Todo cambio genera tensiones. Por ello, deben anticiparse mecanismos institucionales para:

Atender reclamos sobre el sistema

Resolver desacuerdos evaluativos

Mediar conflictos laborales derivados de la evaluación

Canalizar temores y malestares legítimos

Esto requiere una estructura sólida de recursos humanos y mecanismos imparciales de atención de conflictos.

Conclusión

La evaluación del desempeño no es un sistema administrativo, es una transformación cultural. Y como toda transformación, necesita ser gestionada con visión estratégica, sensibilidad organizacional y consistencia técnica. Las estrategias de cambio organizacional no son complementos: son condiciones esenciales para que el sistema evaluativo no solo se implemente, sino que se convierta en una práctica viva, respetada y generadora de valor público.

¿Qué rol cumple la retroalimentación 360° en la administración pública?

En la administración pública contemporánea, la retroalimentación 360° ha emergido como una herramienta revolucionaria para la evaluación del desempeño, especialmente en un contexto donde la complejidad de las funciones y la interacción multidireccional entre funcionarios, equipos y ciudadanos demanda una visión holística y multidimensional del trabajo realizado. Este enfoque busca superar los límites tradicionales de la evaluación jerárquica para incorporar múltiples perspectivas que enriquecen la comprensión del desempeño y potencian la mejora continua.

1. ¿Qué es la retroalimentación 360°?

La retroalimentación 360° consiste en recopilar evaluaciones del desempeño de un funcionario desde diferentes fuentes: su jefe directo, sus pares, sus subordinados, y en ocasiones, usuarios o ciudadanos externos. El objetivo es obtener una visión integral que refleje no solo los resultados, sino también comportamientos, competencias, liderazgo, habilidades interpersonales y cumplimiento ético.

Este método contrasta con el enfoque tradicional en el que solo el superior jerárquico evalúa, lo cual puede limitar la percepción a un solo ángulo y generar sesgos.

2. Importancia de la retroalimentación 360° en el sector público

La administración pública se caracteriza por estructuras complejas, interdependencia entre áreas, y una alta interacción con ciudadanos y otros actores. En este entorno, la retroalimentación 360° cumple varios roles esenciales:

Visión multifacética del desempeño: Permite conocer cómo un funcionario es percibido en distintos ámbitos, lo que es fundamental para cargos de gestión, atención ciudadana o coordinación interinstitucional.

Detección de discrepancias: Puede revelar diferencias entre la percepción del jefe y la de otros actores, señalando áreas de mejora no evidentes en evaluaciones tradicionales.

Promoción de la transparencia y responsabilidad: Al incorporar voces diversas, reduce riesgos de favoritismo o evaluaciones parciales, reforzando la legitimidad del proceso.

Fortalecimiento del desarrollo personal: La diversidad de opiniones ayuda al evaluado a identificar oportunidades de crecimiento que tal vez no habría reconocido solo con la retroalimentación de su superior.

3. Componentes y fuentes de retroalimentación

Las fuentes típicas incluyen:

Superiores inmediatos: Evalúan resultados, cumplimiento de metas y liderazgo.

Pares o colegas: Aportan información sobre colaboración, trabajo en equipo y habilidades comunicativas.

Subordinados: Proporcionan percepciones sobre el estilo de liderazgo, gestión del equipo y clima laboral.

Usuarios internos o externos: Ofrecen retroalimentación sobre calidad del servicio, atención y profesionalismo.

La combinación equilibrada de estas fuentes enriquece el diagnóstico y ofrece una base sólida para la toma de decisiones.

4. Implementación efectiva: pasos clave

Para que la retroalimentación 360° funcione en el sector público, se deben seguir varias etapas rigurosas:

Diseño del proceso: Definir qué competencias y comportamientos se evaluarán, asegurando alineación con la misión institucional y las funciones del cargo.

Selección de evaluadores: Escoger cuidadosamente a los participantes para garantizar representatividad y evitar sesgos.

Confidencialidad: Garantizar anonimato para fomentar sinceridad en las respuestas, fundamental para evitar represalias o manipulaciones.

Uso de herramientas tecnológicas: Plataformas digitales que permitan aplicar cuestionarios, recopilar datos, y generar reportes detallados y accesibles.

Capacitación: Formar a evaluadores y evaluados para comprender el objetivo del proceso, interpretar resultados y usar la retroalimentación constructivamente.

Devolución estructurada: Realizar sesiones de retroalimentación personalizadas con apoyo de un facilitador, para que el evaluado pueda asimilar las observaciones y diseñar planes de mejora.

5. Beneficios concretos en la administración pública

La retroalimentación 360° aporta beneficios concretos que impactan directamente en la gestión pública:

Mejora en el liderazgo: Los funcionarios reciben una radiografía completa de su estilo y pueden ajustar comportamientos para liderar con mayor eficacia y empatía.

Fortalecimiento del trabajo en equipo: Al conocer la percepción de sus pares y subordinados, los funcionarios pueden detectar dinámicas problemáticas y promover relaciones más colaborativas.

Desarrollo de competencias blandas: Habilidades como comunicación, resolución de conflictos, inteligencia emocional y ética profesional se ven reflejadas y pueden trabajarse con mayor foco.

Reducción de conflictos laborales: La mayor transparencia y diversidad de opiniones contribuyen a minimizar conflictos relacionados con evaluaciones injustas o sesgadas.

Mayor compromiso y motivación: La inclusión de múltiples voces genera un sentido de equidad y participación que eleva el compromiso de los funcionarios con la evaluación y con la institución.

6. Retos y consideraciones para su aplicación

A pesar de sus beneficios, la retroalimentación 360° enfrenta desafíos específicos en el sector público:

Resistencia cultural: En organizaciones tradicionales, puede generar desconfianza o temor a la crítica, especialmente si no se gestiona adecuadamente la confidencialidad.

Carga administrativa: La recolección, análisis y devolución de información requieren recursos humanos y tecnológicos suficientes.

Sesgos y falta de formación: Evaluadores poco capacitados pueden emitir juicios subjetivos, perjudicando la calidad de la retroalimentación.

Necesidad de seguimiento: La retroalimentación por sí sola no genera cambio; debe acompañarse de planes de desarrollo y acompañamiento constante.

Superar estos retos exige un compromiso institucional claro, inversión en capacitación y sistemas de soporte adecuados.

7. Casos de éxito y lecciones aprendidas

Gobiernos y organismos públicos a nivel global han implementado con éxito la retroalimentación 360° como parte de sus sistemas de gestión del desempeño. Algunas lecciones clave incluyen:

Integrar la retroalimentación 360° como parte de un proceso más amplio, que incluya evaluación por objetivos y formación continua.

Priorizar la formación en interpretación y uso de resultados para evitar que la retroalimentación se perciba como crítica destructiva.

Garantizar que los resultados no se utilicen únicamente para sanciones, sino también para desarrollo y reconocimiento.

Contar con el liderazgo visible y comprometido de la alta dirección para legitimar el proceso.

8. La retroalimentación 360° como motor de transformación institucional

Más allá de evaluar individualmente, esta herramienta puede catalizar cambios culturales profundos. Al promover la comunicación abierta, la responsabilidad compartida y la transparencia, fortalece el clima organizacional y la confianza mutua.

En el sector público, donde la rendición de cuentas es fundamental y las demandas ciudadanas son crecientes, esta práctica contribuye a construir instituciones más responsables, humanas y efectivas.

Conclusión

La retroalimentación 360° es una metodología valiosa y poderosa para enriquecer la evaluación del desempeño en la administración pública. Su capacidad para integrar múltiples perspectivas ofrece una visión más completa, justa y constructiva del trabajo de los funcionarios.

Sin embargo, su implementación requiere planificación, recursos, formación y un fuerte compromiso institucional para transformar los datos en oportunidades reales de mejora. Cuando se hace bien, la retroalimentación 360° no solo mide el desempeño, sino que impulsa el desarrollo profesional, fortalece el liderazgo y contribuye a la construcción de un servicio público moderno y orientado al ciudadano.

¿Qué impacto tiene la evaluación del desempeño en la carrera administrativa de los funcionarios?

La evaluación del desempeño es una herramienta estratégica que va mucho más allá de un simple mecanismo para medir resultados. En el sector público, su impacto en la carrera administrativa es decisivo, pues puede definir trayectorias profesionales, oportunidades de ascenso, desarrollo de competencias y la consolidación de una gestión pública eficiente, ética y transparente. Comprender esta influencia es esencial para directivos y responsables de recursos humanos que buscan construir sistemas justos, motivadores y alineados con el interés público.

1. La evaluación como base para decisiones de promoción y ascenso

Uno de los usos más directos y visibles de la evaluación del desempeño es en la gestión de carreras administrativas. Un sistema de evaluación bien diseñado proporciona datos objetivos y confiables que permiten identificar a los funcionarios con mejor rendimiento, aptitudes de liderazgo y compromiso institucional.

Esto evita prácticas arbitrarias o basadas en favoritismos, aportando transparencia y legitimidad a los procesos de ascenso. Además, al estar vinculada a criterios claros y públicos, la evaluación genera confianza en el sistema y en la institución.

2. Influencia en planes de desarrollo profesional

Los resultados de la evaluación permiten identificar fortalezas y áreas de mejora individuales, lo que facilita la elaboración de planes personalizados de desarrollo profesional.

Estos planes pueden incluir:

Cursos y capacitaciones específicas

Mentorías o coaching

Asignación a proyectos desafiantes

Movilidad interna para adquirir experiencia en diferentes áreas

De esta manera, la evaluación se convierte en una herramienta para potenciar el talento, no solo para sancionarlo.

3. Efecto motivacional y de compromiso

Cuando los funcionarios perciben que la evaluación influye de manera justa en sus posibilidades de crecimiento profesional, se genera un efecto positivo en la motivación y el compromiso.

Se fomenta una cultura de excelencia y mejora continua, pues el desempeño sobresaliente tiene consecuencias concretas, mientras que las deficiencias pueden abordarse con apoyo para la mejora o, en casos extremos, con acciones correctivas.

4. Transparencia y equidad en la carrera administrativa

La evaluación del desempeño permite que los procesos de carrera se fundamenten en méritos y resultados, reduciendo la discrecionalidad y la política interna. Esto es especialmente importante en el sector público, donde la confianza ciudadana es fundamental y las prácticas poco transparentes pueden erosionarla.

Una carrera basada en méritos también contribuye a atraer y retener talento calificado, pues los mejores profesionales buscan entornos justos y profesionales.

5. Riesgos y desafíos en la relación evaluación-carrera

No obstante, la vinculación entre evaluación y carrera administrativa también presenta riesgos. Si la evaluación no es objetiva, puede generar frustración, desmotivación o incluso conflictos laborales.

Además, cuando los resultados evaluativos se utilizan exclusivamente para sancionar sin ofrecer apoyo, se pierde la oportunidad de desarrollar talento y mejorar el desempeño.

Por ello, es fundamental que la evaluación sea parte de un sistema integral que incluya formación, acompañamiento y un proceso justo de revisión y apelación.

6. Impulso a la profesionalización del servicio público

La evaluación ligada a la carrera administrativa impulsa la profesionalización, pues incentiva que los funcionarios adquieran y actualicen competencias técnicas, conductuales y éticas necesarias para desempeñar sus funciones con excelencia.

Esto contribuye a construir un servicio público moderno, eficiente y orientado al ciudadano, alejándose de prácticas clientelares o burocráticas tradicionales.

7. Transparencia ante la ciudadanía

Finalmente, la evaluación del desempeño, al impactar en la carrera administrativa, genera señales claras hacia la ciudadanía sobre el compromiso del Estado con la calidad y la ética en su personal.

Cuando se evidencia que los funcionarios crecen profesionalmente en función de su aporte y no de influencias políticas, se fortalece la confianza pública y la legitimidad institucional.

Conclusión

La evaluación del desempeño es una palanca fundamental para gestionar carreras administrativas justas, transparentes y orientadas al mérito en el sector público. Su impacto positivo se refleja en la motivación de los funcionarios, la profesionalización institucional y la confianza ciudadana.

Sin embargo, para que este impacto se materialice, la evaluación debe ser objetiva, formativa, vinculada a planes de desarrollo y acompañada de procesos claros y equitativos.

Así, la carrera administrativa se convierte en un camino de crecimiento basado en el desempeño, contribuyendo al fortalecimiento del Estado y al bienestar de la sociedad.

¿Cómo adaptar los sistemas de evaluación al teletrabajo en el sector público?

La expansión del teletrabajo en el sector público, acelerada por las contingencias globales recientes, ha transformado radicalmente las formas tradicionales de gestionar y evaluar el desempeño de los funcionarios. Adaptar los sistemas de evaluación a esta nueva realidad no es solo una necesidad operativa, sino una oportunidad para modernizar y flexibilizar los mecanismos de gestión del talento público, potenciando la productividad, la responsabilidad y la satisfacción laboral. Sin embargo, también presenta desafíos específicos que requieren un enfoque innovador y cuidadosamente diseñado.

1. Reconocer las particularidades del teletrabajo en lo público

Antes de rediseñar cualquier sistema de evaluación, es fundamental entender que el teletrabajo modifica la naturaleza del trabajo en varios sentidos:

La supervisión directa se reduce o desaparece, lo que aumenta la autonomía del funcionario.

Las interacciones presenciales se sustituyen por herramientas digitales, lo que puede afectar la comunicación y el trabajo en equipo.

Las condiciones del entorno laboral varían considerablemente, afectando la concentración y la disponibilidad.

La medición basada exclusivamente en tiempo de presencia pierde sentido, desplazándose el foco hacia resultados y cumplimiento de objetivos.

Estos elementos configuran un nuevo contexto que exige ajustes en los criterios, métodos y canales de evaluación.

2. Enfocar la evaluación en resultados y objetivos claros

El primer paso para adaptar el sistema es reforzar la gestión por resultados. En teletrabajo, donde el control presencial no es posible ni deseable, la evaluación debe basarse en metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempo definido).

Esto implica:

Establecer acuerdos claros sobre entregables, plazos y estándares de calidad desde el inicio del periodo evaluativo.

Priorizar indicadores de productividad y cumplimiento sobre la percepción subjetiva de la dedicación o el esfuerzo.

Alinear las metas individuales con los objetivos estratégicos de la institución.

Al centrar la evaluación en el “qué” se logra más que en el “cómo” o “cuándo”, se potencia la autonomía y se evita la microgestión.

3. Incorporar indicadores cualitativos y cuantitativos

Aunque los resultados tangibles son esenciales, no deben ser el único foco. En teletrabajo, aspectos como la comunicación efectiva, la colaboración virtual, la innovación y la gestión del tiempo son críticos y deben ser incorporados en la evaluación.

Se pueden incluir indicadores como:

Participación activa en reuniones virtuales.

Calidad y oportunidad de la comunicación con equipos y superiores.

Capacidad para gestionar prioridades y resolver problemas a distancia.

Nivel de adaptación tecnológica y uso de herramientas digitales.

La combinación de indicadores permite una evaluación integral que refleje las exigencias del trabajo remoto.

4. Fortalecer la comunicación y retroalimentación continua

El teletrabajo puede generar sensación de aislamiento o desconexión. Por eso, los sistemas de evaluación deben contemplar mecanismos frecuentes de comunicación y retroalimentación, que eviten que la evaluación sea un evento esporádico.

Buenas prácticas incluyen:

Reuniones periódicas de seguimiento individual y grupal, vía plataformas digitales.

Retroalimentación en tiempo real sobre avances o dificultades.

Uso de herramientas colaborativas para monitorear tareas y proyectos.

Este enfoque fortalece el compromiso, permite ajustar rápidamente el desempeño y reduce la ansiedad vinculada a la incertidumbre.

5. Garantizar la capacitación para evaluadores y evaluados

El cambio en las formas de trabajo implica un aprendizaje paralelo en la gestión y evaluación del desempeño. Evaluadores y evaluados deben formarse en:

Uso de plataformas tecnológicas para la evaluación y comunicación.

Nuevas competencias requeridas en teletrabajo (autogestión, comunicación digital, resiliencia).

Técnicas de retroalimentación constructiva en entornos virtuales.

Esta capacitación es crucial para evitar malentendidos, sesgos o evaluaciones superficiales.

6. Adaptar las herramientas tecnológicas y sistemas de gestión

Los sistemas tradicionales de evaluación suelen estar diseñados para contextos presenciales. La adaptación al teletrabajo exige:

Plataformas digitales integradas que permitan el registro, seguimiento y análisis de evaluaciones en línea.

Sistemas accesibles desde diferentes dispositivos y ubicaciones.

Mecanismos de seguridad y confidencialidad adecuados para entornos remotos.

Funcionalidades que faciliten la colaboración, feedback y archivo documental.

Invertir en tecnología adecuada es una condición indispensable para el éxito del sistema adaptado.

7. Flexibilizar los tiempos y procesos

El teletrabajo suele requerir mayor flexibilidad horaria debido a las condiciones personales y familiares. Por lo tanto, los sistemas de evaluación deben:

Ajustar los calendarios de evaluación para contemplar variaciones en la jornada laboral.

Permitir flexibilidad en la entrega de resultados, siempre que se cumplan los objetivos pactados.

Evitar rigideces que puedan generar estrés o desmotivación.

El enfoque debe ser hacia la confianza y el compromiso, no hacia el control estricto.

8. Promover la cultura de la autogestión y autoevaluación

El teletrabajo requiere que los funcionarios asuman un rol activo en la gestión de su desempeño. Por ello, los sistemas deben incorporar procesos de autoevaluación que fomenten la reflexión crítica y el autoaprendizaje.

Además, la autogestión impulsa la responsabilidad personal y ayuda a desarrollar habilidades clave para el trabajo remoto, como la disciplina, la planificación y la gestión del estrés.

9. Considerar el bienestar y la salud laboral en la evaluación

El teletrabajo puede afectar la salud mental y física del personal. Los sistemas de evaluación modernos deben incluir indicadores relacionados con el bienestar, tales como:

Equilibrio entre vida laboral y personal.

Estrés laboral percibido.

Satisfacción con las condiciones de trabajo remoto.

Participación en actividades de apoyo psicosocial.

Incorporar estos aspectos demuestra un enfoque integral y humano hacia el desempeño.

10. Monitoreo y ajuste continuo del sistema

La implementación debe ser acompañada por un proceso de monitoreo constante que permita identificar dificultades, ajustar herramientas y perfeccionar criterios.

Este proceso se alimenta de encuestas de satisfacción, análisis de indicadores de desempeño y espacios de diálogo con los involucrados.

Conclusión

Adaptar los sistemas de evaluación del desempeño al teletrabajo en el sector público implica un cambio profundo en la cultura, los procesos y las herramientas de gestión. Poner el foco en resultados claros, complementar con indicadores cualitativos, fortalecer la comunicación y capacitar a todos los actores es fundamental para asegurar la efectividad y legitimidad del sistema.

Este cambio no solo responde a una necesidad emergente, sino que ofrece una oportunidad para modernizar la administración pública, hacerla más flexible, transparente y orientada al bienestar de sus funcionarios y ciudadanos.

¿Qué tan efectiva es la gamificación para motivar el rendimiento en el sector público?

En la búsqueda constante por mejorar el desempeño y la motivación del personal en el sector público, la gamificación ha emergido como una estrategia innovadora y prometedora. Consiste en aplicar dinámicas, mecánicas y elementos propios de los juegos —como puntos, niveles, recompensas y competencias— a procesos laborales con el objetivo de incrementar la participación, el compromiso y la productividad. Sin embargo, dada la naturaleza y particularidades del sector público, surge la pregunta sobre su efectividad real y las condiciones que deben darse para que la gamificación aporte valor genuino. 1. Fundamentos de la gamificación aplicada al desempeño La gamificación se basa en la psicología de la motivación, apelando a factores intrínsecos (satisfacción personal, sentido de logro) y extrínsecos (recompensas, reconocimiento social). En ambientes de trabajo, su implementación busca transformar tareas rutinarias o complejas en desafíos estimulantes, promoviendo hábitos positivos y comportamientos alineados con los objetivos institucionales. En el sector público, donde las motivaciones tradicionales pueden estar ligadas a la estabilidad laboral y el cumplimiento normativo, la gamificación puede reactivar el interés y la participación de los funcionarios. 2. Ámbitos de aplicación en la administración pública La gamificación puede aplicarse en diversas dimensiones del desempeño público, entre ellas: Procesos de capacitación y formación continua, mediante cursos interactivos con sistemas de puntos y niveles. Gestión de proyectos y cumplimiento de metas, estableciendo retos y recompensas por resultados. Programas de bienestar y hábitos saludables, incentivando la actividad física o el autocuidado. Mejoramiento del servicio al ciudadano, promoviendo buenas prácticas y reconocimiento entre pares. Esta versatilidad hace que la gamificación sea una herramienta adaptable a distintos contextos y objetivos. 3. Evidencia sobre la efectividad de la gamificación en el sector público Diversos estudios y experiencias piloto han mostrado que la gamificación puede aumentar significativamente la motivación, el compromiso y la retención del aprendizaje entre funcionarios públicos. Por ejemplo, en programas de capacitación, la gamificación ha logrado aumentar la tasa de finalización y la calidad del aprendizaje en comparación con métodos tradicionales. En áreas de servicio al ciudadano, ha impulsado comportamientos más proactivos y orientados a la satisfacción. No obstante, la efectividad depende de un diseño cuidadoso que integre los intereses de los participantes, los objetivos institucionales y un sistema de incentivos coherente. 4. Condiciones para el éxito de la gamificación Para que la gamificación aporte valor en el sector público, deben cumplirse varias condiciones: Diseño centrado en el usuario: Las dinámicas y recompensas deben ser relevantes y motivadoras para los funcionarios. Claridad en los objetivos: Debe quedar claro qué comportamientos o resultados se buscan incentivar. Sistemas justos y transparentes: Evitar que la gamificación favorezca a algunos en detrimento de otros o genere competencia negativa. Integración con procesos existentes: La gamificación debe complementar y no reemplazar los sistemas formales de evaluación y gestión. Retroalimentación constante: Proveer información clara sobre avances, logros y áreas de mejora. 5. Limitaciones y riesgos Pese a sus beneficios, la gamificación también tiene limitaciones, especialmente en el sector público: Puede ser percibida como una trivialización de responsabilidades serias si no se comunica adecuadamente. Riesgo de fatiga o desinterés si las dinámicas se vuelven repetitivas o superficiales. Posibilidad de generar rivalidades o desmotivación en quienes no logran avanzar en la “competencia”. Dificultades para medir el impacto real en el desempeño institucional más allá de la participación o satisfacción. Por ello, la gamificación debe implementarse con prudencia, ética y con evaluaciones periódicas para ajustar su alcance. 6. Ejemplos prácticos en gobiernos exitosos Diversas administraciones públicas a nivel global han incorporado gamificación en sus estrategias de gestión del talento: En Estonia, se utilizaron juegos digitales para capacitar a funcionarios sobre ciberseguridad, logrando una participación masiva y mejora en prácticas. En Canadá, programas de gamificación incentivaron la reducción del consumo energético en oficinas públicas mediante desafíos y recompensas. En Colombia, se aplicó gamificación para fomentar el uso adecuado de sistemas de información y seguimiento de trámites, aumentando la eficiencia administrativa. Estos casos demuestran que, bien diseñada, la gamificación puede integrarse exitosamente en la administración pública. 7. Gamificación y cultura organizacional La gamificación no solo impacta en la motivación individual, sino también puede ser un catalizador para transformar la cultura organizacional hacia modelos más colaborativos, innovadores y orientados al aprendizaje. Al fomentar la participación activa, el reconocimiento entre pares y el espíritu de superación, contribuye a crear ambientes laborales más dinámicos y satisfactorios. 8. Integración con la evaluación del desempeño tradicional La gamificación debe entenderse como un complemento y no un sustituto de la evaluación formal. Puede usarse para: Preparar a los funcionarios para evaluaciones formales mediante simulaciones y prácticas. Incentivar comportamientos que luego serán medidos en la evaluación tradicional. Reforzar la retroalimentación continua a través de indicadores visibles y reconocimientos instantáneos. Esta integración fortalece la coherencia del sistema y evita fragmentaciones. Conclusión La gamificación representa una herramienta poderosa para motivar el rendimiento en el sector público cuando se aplica con estrategia, claridad y ética. Puede transformar tareas rutinarias en experiencias enriquecedoras, promover la participación y potenciar habilidades blandas y técnicas. Sin embargo, su éxito depende del diseño centrado en el funcionario, la alineación con objetivos institucionales y un monitoreo constante para adaptar las dinámicas a las necesidades reales. Implementada adecuadamente, la gamificación puede ser un motor de cambio positivo, ayudando a construir un servicio público más dinámico, comprometido y eficiente.

¿Qué tan factible es implementar inteligencia artificial en la evaluación pública?

La inteligencia artificial (IA) se posiciona como una de las tecnologías más disruptivas en la gestión pública, con el potencial de transformar radicalmente los procesos tradicionales, incluida la evaluación del desempeño. En el sector público, la incorporación de IA puede significar mayor eficiencia, precisión y objetividad en la gestión del talento humano, pero también plantea desafíos técnicos, éticos y culturales que requieren una reflexión cuidadosa para su implementación exitosa. 1. Beneficios potenciales de la IA en la evaluación del desempeño público La IA puede aportar múltiples ventajas en la evaluación pública, entre las que destacan: Automatización y reducción de carga administrativa: La IA puede procesar grandes volúmenes de datos, recopilar y analizar información de desempeño de manera automática, liberando tiempo para que los responsables se concentren en la interpretación y toma de decisiones. Análisis predictivo: Utilizando algoritmos avanzados, la IA puede anticipar patrones de desempeño, identificar riesgos de bajo rendimiento o detectar áreas que requieren intervención temprana. Objetividad y reducción de sesgos: Al basarse en datos objetivos y algoritmos transparentes, la IA puede ayudar a minimizar influencias subjetivas, favoritismos o errores humanos en la evaluación. Personalización de planes de desarrollo: La IA puede recomendar capacitaciones y trayectorias profesionales adaptadas a las necesidades específicas de cada funcionario, facilitando el desarrollo continuo. 2. Aplicaciones prácticas en sistemas públicos actuales Algunas entidades públicas ya han comenzado a incorporar IA en sus sistemas evaluativos mediante: Plataformas que analizan el desempeño a partir de indicadores digitales, como cumplimiento de metas y productividad. Chatbots que recaban autoevaluaciones y retroalimentaciones en tiempo real. Herramientas que cruzan datos administrativos con resultados para generar reportes dinámicos. Sistemas de análisis de sentimiento y comunicación que evalúan competencias blandas a través de interacciones digitales. Estos ejemplos, aunque incipientes, muestran que la IA puede integrarse gradualmente en la administración pública. 3. Desafíos y riesgos asociados a la implementación de IA A pesar del potencial, la aplicación de IA en evaluación pública enfrenta retos significativos: Calidad y disponibilidad de datos: La IA depende de datos precisos, completos y actualizados; en muchos organismos públicos, la gestión de datos aún es deficiente. Transparencia y explicabilidad: Los algoritmos deben ser claros para evitar decisiones opacas o incomprensibles, que generen desconfianza entre funcionarios. Sesgos algorítmicos: Si los datos o el diseño de la IA incorporan prejuicios, el sistema puede perpetuar o amplificar desigualdades y discriminaciones. Aceptación cultural: Funcionarios y directivos pueden mostrar resistencia ante la automatización y el control algorítmico, temiendo pérdida de autonomía o injusticias. Aspectos legales y éticos: Es necesario asegurar el cumplimiento de normativas de protección de datos, privacidad y derechos laborales. 4. Requisitos para una implementación exitosa Para maximizar beneficios y minimizar riesgos, se deben cumplir varios requisitos: Evaluación y mejora de la calidad de datos: Establecer procesos rigurosos de recolección, limpieza y actualización de información. Desarrollo de algoritmos transparentes: Priorizar modelos explicables que permitan entender cómo se generan las evaluaciones. Involucramiento de expertos multidisciplinarios: Integrar especialistas en IA, recursos humanos, ética y derecho para diseñar sistemas responsables. Formación y sensibilización: Capacitar a funcionarios para comprender y confiar en los sistemas basados en IA. Implementación gradual y piloto: Comenzar con proyectos pilotos para evaluar impactos y ajustar antes de escalas mayores. 5. Impacto en la transformación institucional La IA en la evaluación puede impulsar una transformación cultural y operativa en el sector público: Promueve una gestión basada en evidencia y datos en tiempo real. Facilita una evaluación continua y dinámica, en lugar de procesos estáticos y periódicos. Mejora la capacidad de adaptación a cambios y nuevas demandas. Potencia la personalización del desarrollo profesional y la gestión del talento. Este impacto puede traducirse en un servicio público más eficiente, ágil y orientado a resultados. 6. Ejemplos internacionales y tendencias Algunos gobiernos avanzados están explorando el uso de IA en sus sistemas de gestión pública: En Singapur, se han desarrollado plataformas que integran IA para el monitoreo y evaluación del desempeño de funcionarios en tiempo real. En Estados Unidos, agencias federales experimentan con análisis predictivos para identificar necesidades de capacitación y riesgos de rotación. En Europa, la Comisión Europea impulsa proyectos piloto para evaluar el uso ético de IA en la administración pública. Estas iniciativas marcan tendencias hacia una incorporación paulatina y responsable de la tecnología. 7. Reflexión final sobre la factibilidad La implementación de inteligencia artificial en la evaluación del desempeño público es factible y altamente beneficiosa, siempre que se aborden con rigor los aspectos técnicos, éticos y culturales. No se trata solo de adoptar tecnología por moda, sino de diseñar sistemas que respeten los valores del servicio público: transparencia, equidad, participación y desarrollo humano. El éxito dependerá de la voluntad política, la capacidad institucional y el compromiso de todos los actores involucrados para utilizar la IA como un aliado en la mejora continua y la construcción de un Estado más eficiente y confiable. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño en el sector público es una herramienta clave para fortalecer la eficiencia, la transparencia y la legitimidad institucional. Este artículo ha explorado aspectos fundamentales para diseñar e implementar sistemas evaluativos modernos, efectivos y adaptados a las particularidades del Estado. Se destacó la importancia de garantizar objetividad y transparencia, a través de criterios claros, separación entre lo técnico y lo político, automatización de procesos y participación activa de los evaluados, lo que contribuye a generar confianza y credibilidad en los sistemas. Las metodologías más efectivas combinan enfoques por objetivos, competencias, evaluación 360°, Balanced Scorecard y gestión por resultados, adaptándose a la diversidad de funciones públicas y promoviendo una evaluación integral y alineada con la estrategia institucional. En áreas donde los resultados son difíciles de cuantificar, se propone redefinir el concepto de resultado, incorporar indicadores de proceso y cualitativos, y valorar competencias y contribuciones estratégicas, asegurando una medición justa y contextualizada. La comunicación adecuada de los resultados es esencial para transformar la evaluación en una oportunidad de mejora. Se requiere una estrategia clara, informes estructurados, sesiones de retroalimentación personalizadas y garantías de confidencialidad para generar compromiso y desarrollo. El cambio organizacional es condición sine qua non para la implementación exitosa de sistemas evaluativos. Esto implica diagnósticos previos, participación, formación, liderazgo comprometido, implementación progresiva y mecanismos de ajuste para superar resistencias y consolidar la cultura de evaluación. Se evidenció que la evaluación del desempeño impacta directamente en la carrera administrativa, potenciando la profesionalización, motivación y equidad, siempre que se gestione con justicia, transparencia y enfoque formativo. La retroalimentación 360° se presenta como una herramienta esencial para obtener una visión multidimensional del desempeño, fortalecer el liderazgo y mejorar las relaciones laborales, pero requiere confidencialidad, formación y seguimiento. La adaptación de los sistemas al teletrabajo exige un enfoque centrado en resultados, comunicación continua, indicadores cualitativos y cuantitativos, capacitación y herramientas tecnológicas adecuadas, promoviendo la autogestión y el bienestar. La gamificación surge como una estrategia innovadora para motivar el rendimiento, aumentar la participación y transformar la cultura organizacional, siempre que se integre con coherencia y se eviten sus riesgos. Finalmente, la implementación de inteligencia artificial en la evaluación pública es factible y prometedora, pero requiere abordar desafíos técnicos, éticos y culturales, garantizando transparencia, equidad y participación para que sea un aliado en la modernización estatal. WORKI 360 se posiciona como una solución integral que incorpora estas mejores prácticas y tecnologías, facilitando sistemas de evaluación dinámicos, transparentes y centrados en el desarrollo del talento público, contribuyendo al fortalecimiento de una administración pública eficiente, ética y orientada al ciudadano.