Índice del contenido

¿Qué errores comunes cometen las empresas al implementar sistemas de evaluación de desempeño?

En el camino hacia una gestión estratégica del talento humano, la evaluación de desempeño se presenta como una de las herramientas más potentes para alinear los resultados individuales con los objetivos organizacionales. Sin embargo, en la práctica empresarial se repiten patrones de errores que minan la efectividad del sistema y distorsionan su propósito original. La consecuencia más grave de estos errores no es solo la pérdida de tiempo o recursos, sino el daño intangible pero profundo a la cultura organizacional.

1. Falta de claridad en los objetivos del sistema

Uno de los errores más frecuentes ocurre antes de que la evaluación siquiera comience. Muchas organizaciones implementan el sistema sin definir con precisión qué quieren lograr: ¿Mejorar el rendimiento?, ¿identificar potencial?, ¿decidir ascensos?, ¿vincular desempeño con bonificaciones?, ¿todo a la vez? Esta ambigüedad genera desconcierto tanto en evaluadores como en evaluados, y la herramienta pierde legitimidad.

2. Diseño genérico y desvinculado de la cultura organizacional

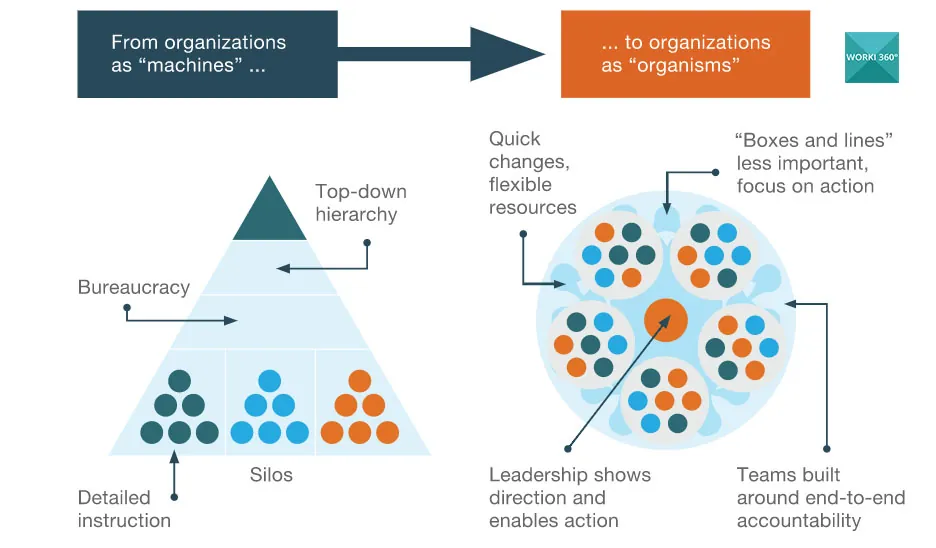

Es común adoptar modelos estándar, muchas veces importados de otras realidades empresariales, sin considerar la cultura, estructura y valores propios de la organización. El resultado es una evaluación que “no habla el idioma interno”, y que por tanto no es percibida como genuina. En empresas de base horizontal, por ejemplo, una evaluación jerárquica rígida puede generar más resistencia que beneficio.

3. Sobrecarga de indicadores e instrumentos

En un afán de objetividad, muchas organizaciones cometen el error de desarrollar instrumentos excesivamente complejos, con decenas de indicadores, escalas y formularios que requieren horas de análisis. Esta sobrecarga atenta contra la agilidad del proceso, desgasta a los líderes y trivializa la información recolectada. Más no siempre es mejor; a veces, menos pero bien enfocado es más efectivo.

4. Sesgos y falta de capacitación a los evaluadores

Un error estructural que muchas veces pasa desapercibido es la suposición de que los líderes están preparados para evaluar. En realidad, pocos jefes dominan los principios de objetividad, retroalimentación constructiva, detección de competencias o manejo de sesgos. El resultado es un proceso con calificaciones arbitrarias, influido por afinidades personales o impresiones recientes, que termina generando frustración.

5. Evaluaciones desconectadas del día a día laboral

Cuando los procesos de evaluación se reducen a una actividad anual, aislada y casi ritual, se pierde el enfoque de desarrollo continuo. En organizaciones modernas, el desempeño es una construcción diaria, que requiere de retroalimentación constante, ajustes sobre la marcha y conversaciones abiertas. La evaluación no debe ser una “foto del año” sino parte de una película en movimiento.

6. Ausencia de seguimiento posterior

Muchas veces, el proceso termina cuando se entrega el informe o se carga la evaluación en un sistema. Sin embargo, lo más relevante ocurre después: ¿qué se hace con esos datos?, ¿qué decisiones se toman?, ¿qué acciones se implementan? La falta de continuidad genera desconfianza y percepción de inutilidad, especialmente si el colaborador no ve un impacto concreto.

7. No considerar las diferencias individuales y contextuales

Un error grave es aplicar el mismo sistema a todos los puestos, áreas y niveles. Evaluar el desempeño de un área creativa con los mismos criterios que una unidad operativa puede distorsionar resultados e injusticias. También es importante considerar el contexto: un desempeño sobresaliente en un entorno adverso tiene más mérito que uno promedio en condiciones favorables.

8. Confundir evaluación de desempeño con control o castigo

Cuando la evaluación se utiliza como mecanismo de presión, amedrentamiento o sanción, pierde su valor estratégico. En lugar de ser una herramienta de desarrollo y alineación, se convierte en un elemento tóxico que genera miedo, simulación y rechazo. La evaluación no debe ser una amenaza, sino una oportunidad de conversación madura entre líder y colaborador.

9. Falta de coherencia entre evaluación y recompensa

Otro error común es no alinear los resultados de la evaluación con políticas de reconocimiento, promoción o desarrollo. Si el colaborador obtiene una excelente evaluación pero no ve reflejado ese mérito en oportunidades concretas, el proceso pierde credibilidad. Peor aún si las decisiones posteriores contradicen los resultados: esto genera sensación de arbitrariedad y afecta el clima laboral.

10. Olvidar que el proceso también comunica valores

Finalmente, cada detalle del proceso de evaluación comunica algo sobre cómo la empresa valora a su gente: ¿es un proceso respetuoso?, ¿transparente?, ¿centrado en el desarrollo?, ¿basado en datos o en opiniones? Las organizaciones deben ser conscientes de que cada interacción en torno a la evaluación influye en su cultura de liderazgo y desempeño.

Reflexión final: Evaluar con propósito y coherencia

La evaluación de desempeño no debe ser una obligación burocrática ni una formalidad anual, sino una herramienta de transformación organizacional. Cuando está bien diseñada y ejecutada, puede convertirse en un canal poderoso para alinear talentos, fortalecer equipos, identificar líderes y mejorar la competitividad de la empresa. Pero cuando se ejecuta con errores como los mencionados, puede dañar la motivación, el compromiso y la confianza.

¿Cómo garantizar la objetividad en los procesos de evaluación de desempeño?

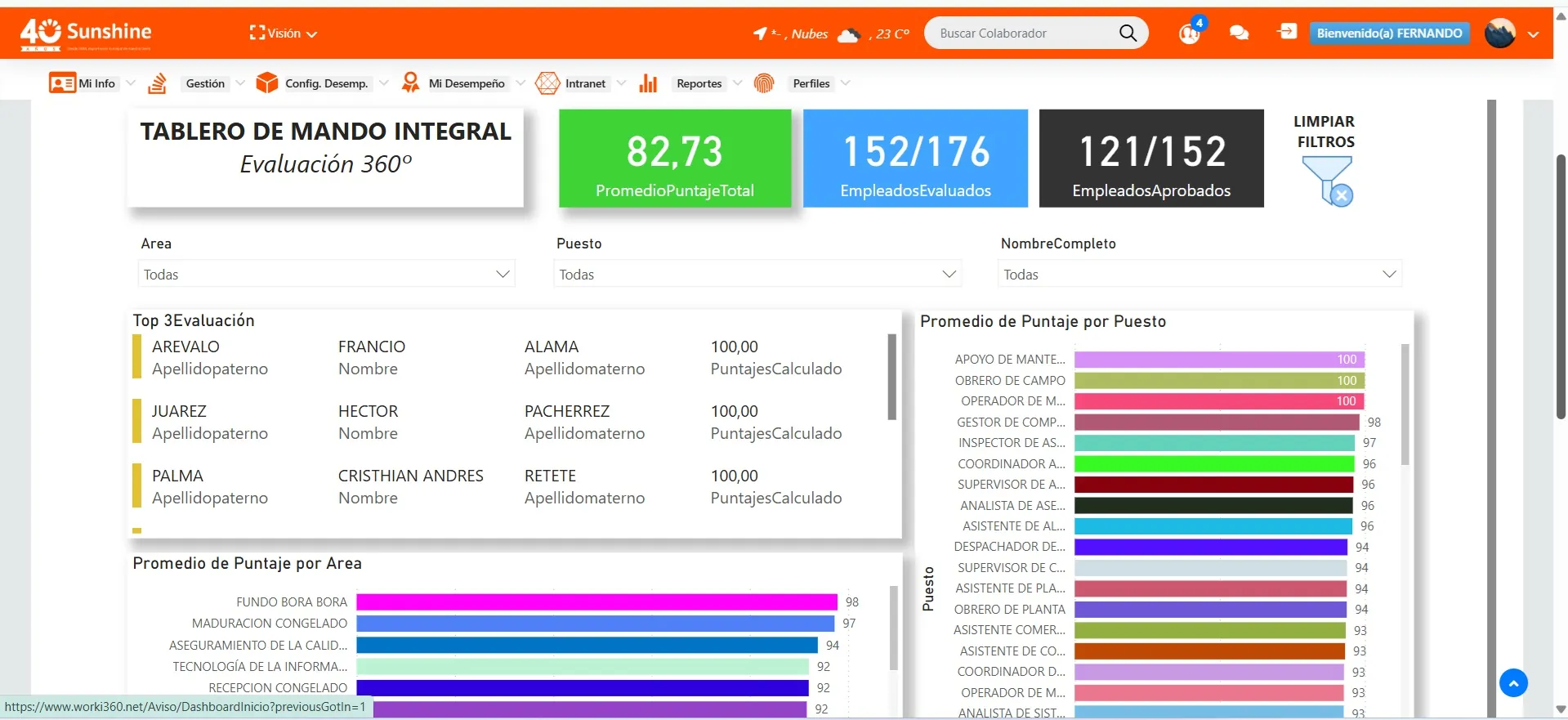

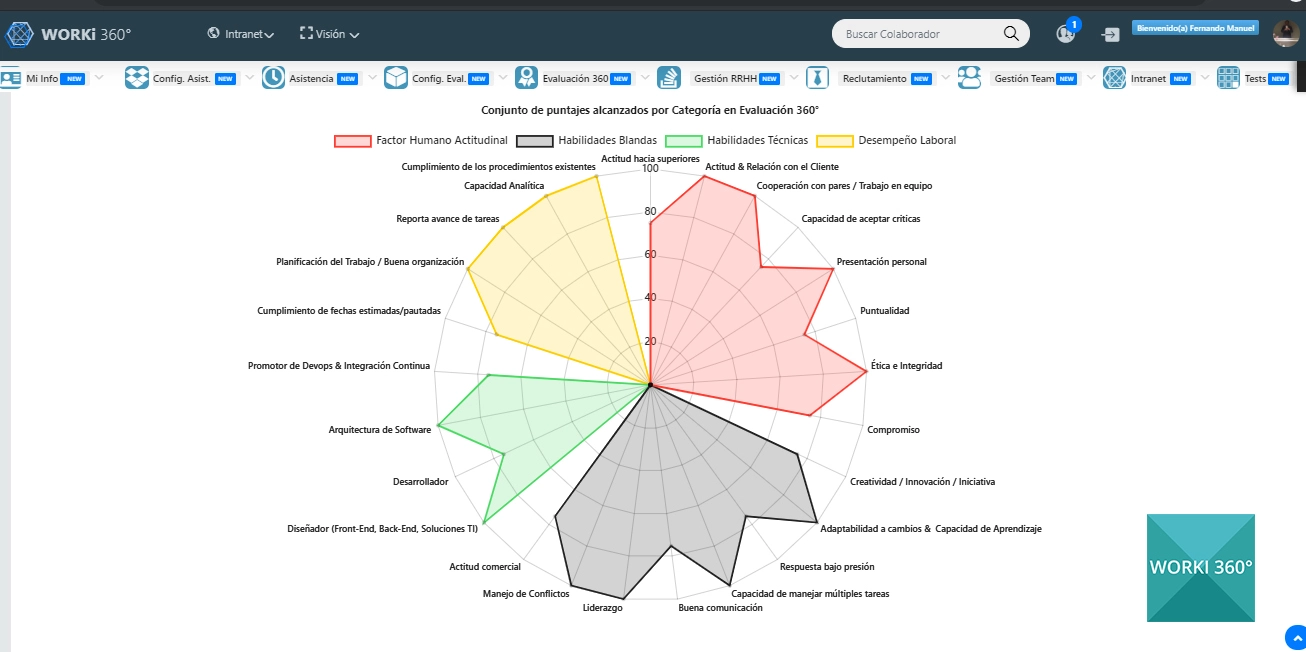

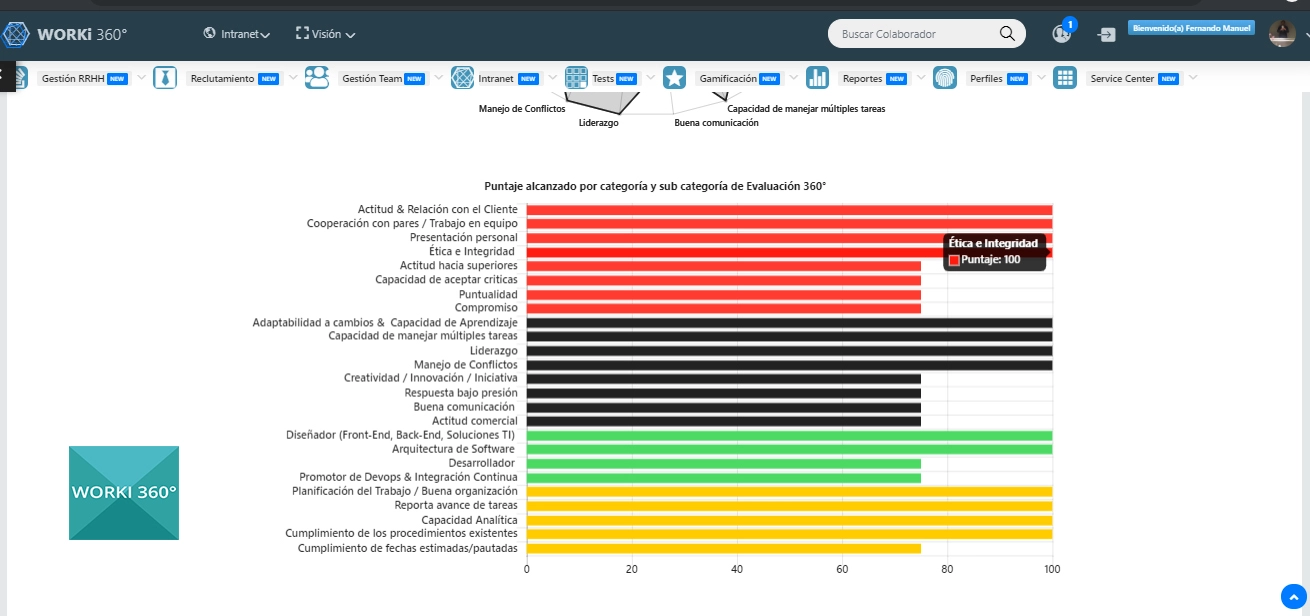

La objetividad en la evaluación de desempeño es una de las metas más perseguidas por las organizaciones modernas. No solo porque permite decisiones más justas y basadas en evidencias, sino porque es la base sobre la que se construye la credibilidad del sistema. En entornos empresariales donde los resultados importan tanto como la percepción de justicia, lograr un proceso de evaluación objetivo no es un lujo: es una necesidad estratégica. 1. Definir criterios de evaluación específicos, medibles y alineados a los objetivos organizacionales La primera clave para asegurar objetividad es diseñar criterios de evaluación que sean comprensibles, medibles y relevantes para el puesto. Evitar fórmulas vagas como “actitud positiva” o “buen desempeño general” y reemplazarlas por indicadores concretos como “cumplimiento del 95% de las metas mensuales” o “resolución de conflictos en el equipo dentro de 48 horas” permite eliminar interpretaciones personales. Cuando los indicadores están alineados a los objetivos estratégicos del negocio, no solo se mide el desempeño individual, sino su contribución al todo. Esto fortalece la trazabilidad y reduce el margen de subjetividad. 2. Incorporar múltiples fuentes de evaluación (modelo 360° o 180°) Uno de los enfoques más eficaces para minimizar sesgos es incluir más de una perspectiva en el proceso evaluativo. El modelo 360°, por ejemplo, incluye la mirada del jefe directo, pares, subordinados, e incluso clientes internos o externos. Esta variedad de fuentes permite balancear apreciaciones y evitar que el juicio de una sola persona defina el futuro de un colaborador. En estructuras más pequeñas o jerarquizadas, al menos se debe considerar un modelo 180°, en el que tanto el jefe como el evaluado contribuyen a la valoración final. La autoevaluación, aunque subjetiva, es útil como referencia y disparador de diálogo. 3. Capacitar a los evaluadores para el uso correcto de herramientas y criterios Una evaluación objetiva no depende solo del diseño del sistema, sino del comportamiento de quienes lo ejecutan. Por ello, es crucial que los líderes responsables de evaluar reciban formación en aspectos clave: cómo evitar sesgos cognitivos, cómo distinguir hechos de opiniones, cómo utilizar la escala de evaluación correctamente y cómo manejar conversaciones difíciles. En organizaciones donde esta capacitación no existe, es habitual encontrar jefes que evalúan “por sensaciones” o por el recuerdo de un hecho aislado, generando distorsiones injustas. La formación continua de los evaluadores fortalece la equidad y profesionalismo del proceso. 4. Establecer mecanismos de retroalimentación estructurada y evidencias documentadas La objetividad también se sustenta en la documentación. Las organizaciones que estructuran sus procesos con base en evidencias —por ejemplo, registros de cumplimiento, reportes, resultados cuantificables, feedback de clientes— reducen considerablemente la arbitrariedad. Adicionalmente, establecer un formato uniforme para dar retroalimentación permite que todos los evaluadores sigan un mismo patrón, lo que ayuda a evitar diferencias injustificadas entre departamentos o líderes. 5. Utilizar herramientas tecnológicas que estandaricen el proceso Las plataformas digitales como WORKI 360 han demostrado ser aliadas poderosas para asegurar objetividad. Al centralizar la información, automatizar cálculos y estructurar formularios comparables, estas herramientas reducen el margen de error humano y fortalecen la trazabilidad. Además, la digitalización permite integrar históricos de desempeño, generar alertas sobre evaluaciones atípicas, y aplicar analítica de datos para detectar patrones de sesgo o incoherencia entre áreas. Esto no solo facilita el control de calidad, sino también la mejora continua del sistema. 6. Implementar un sistema de revisión cruzada o validación de resultados Otra práctica útil es que las evaluaciones pasen por una etapa de revisión por parte de un comité o por Recursos Humanos. Esta validación permite identificar inconsistencias, errores metodológicos o resultados que no se corresponden con el rendimiento demostrado. Por ejemplo, si un colaborador obtiene calificaciones promedio bajas pero ha sido clave en resultados recientes o lideró con éxito un proyecto complejo, se activa una revisión que asegura que ningún talento sea perjudicado por evaluaciones sesgadas. 7. Diseñar escalas de evaluación claras y con ejemplos de comportamiento observable Uno de los errores más comunes que afectan la objetividad es el uso de escalas abstractas, como “1 a 5” sin mayores detalles. La clave está en definir qué significa cada valor dentro del contexto del indicador. Por ejemplo, en lugar de decir “Nivel 4 = Muy bueno”, especificar: “Nivel 4 = Cumple los objetivos en tiempo y forma; demuestra iniciativa en al menos una mejora de proceso por trimestre”. Este enfoque de “anclaje conductual” reduce las interpretaciones arbitrarias y guía al evaluador hacia decisiones más justas. 8. Generar espacios de conversación y derecho a réplica La evaluación no debe ser un proceso unilateral. Incluir instancias donde el evaluado pueda expresar su visión, explicar resultados y plantear diferencias de criterio aporta una capa adicional de objetividad. A veces, el contexto operativo o factores externos influyen en el rendimiento, y sólo el propio colaborador puede aportar esa mirada. Escuchar activamente y considerar esa información en el resultado final refuerza la legitimidad del proceso y evita que se perciba como arbitrario o impositivo. 9. Medir el grado de consistencia entre evaluaciones El análisis estadístico interno también es una forma de controlar objetividad. Comparar resultados entre departamentos, detectar desviaciones sistemáticas en la aplicación de escalas o evaluar si un líder tiende a calificar de forma mucho más baja o alta que otros permite detectar focos de subjetividad. Estos datos ayudan a ajustar el proceso a tiempo, ofrecer feedback a los evaluadores e incluso rediseñar indicadores que estén generando confusión. 10. Promover una cultura de evaluación basada en la mejora, no en el juicio Finalmente, para que un proceso de evaluación sea verdaderamente objetivo, debe estar inserto en una cultura organizacional que lo respalde. Cuando la evaluación se percibe como un mecanismo de castigo o de control, el sesgo emocional se activa. Pero si se entiende como una herramienta para crecer, mejorar y lograr juntos, la objetividad emerge como una consecuencia natural de la confianza y el profesionalismo. Conclusión: Objetividad como pilar de justicia organizacional La objetividad no se alcanza por decreto ni se logra solo con tecnología. Es el resultado de un diseño técnico sólido, de líderes capacitados, de procesos justos y de una cultura orientada a la verdad y el desarrollo. Evaluar con objetividad no significa perder la dimensión humana, sino garantizar que cada colaborador reciba una valoración que refleje realmente su contribución. En un mundo laboral cada vez más exigente, justo y transparente, esa es una de las inversiones más inteligentes que una empresa puede hacer.

¿Qué papel juegan los indicadores clave de rendimiento (KPIs) en la evaluación de desempeño?

Los indicadores clave de rendimiento, comúnmente conocidos como KPIs, son mucho más que simples cifras: representan la columna vertebral de una evaluación de desempeño objetiva, coherente y estratégica. Cuando se utilizan correctamente, los KPIs no solo cuantifican resultados, sino que alinean la gestión del talento con los objetivos organizacionales más amplios. El gran desafío, sin embargo, no es únicamente incluir KPIs en el proceso de evaluación, sino integrarlos de manera que generen valor real para el negocio y sentido para los colaboradores. 1. Los KPIs como traductores del valor organizacional Todo sistema de evaluación parte de una premisa fundamental: medir qué tan bien una persona contribuye al éxito de la organización. Pero el "éxito" puede significar muchas cosas: rentabilidad, satisfacción del cliente, eficiencia operativa, innovación, cumplimiento normativo. Los KPIs permiten convertir estos conceptos estratégicos en métricas concretas y observables. De esta forma, cada colaborador entiende cómo su desempeño impacta en el todo. Por ejemplo, en un área comercial, un KPI puede ser el porcentaje de cierre de ventas; en logística, puede ser el tiempo promedio de entrega; en atención al cliente, la tasa de resolución en primer contacto. Cada uno mide un aspecto crítico del negocio, y por tanto, del rendimiento individual. 2. Función directiva: orientar el comportamiento hacia resultados concretos Los KPIs funcionan como brújulas. Cuando son definidos con claridad y comunicados adecuadamente, orientan las acciones cotidianas de los colaboradores hacia lo que realmente importa. No se trata solo de medir, sino de guiar: un buen KPI indica al colaborador hacia dónde debe enfocar su energía, qué espera la organización de su rol y cómo sabrá si lo está haciendo bien. Esto es especialmente relevante en entornos dinámicos, donde la ambigüedad puede generar dispersión. En contextos híbridos o remotos, donde el contacto directo con los líderes es menor, los KPIs asumen un rol aún más crítico para mantener la alineación. 3. Los KPIs como base de objetividad y transparencia En un entorno donde la subjetividad puede dañar la percepción de justicia, los KPIs ofrecen una vía objetiva para evaluar. Un número no tiene emociones, ni afinidades personales. Si están bien construidos, permiten medir el desempeño de manera uniforme, reduciendo los sesgos que muchas veces contaminan los procesos tradicionales. Eso sí, es fundamental que los KPIs estén contextualizados: no basta con alcanzar una cifra, también debe analizarse en qué condiciones se logró. La objetividad no elimina el juicio profesional, pero sí aporta una base sólida desde donde partir. 4. Integración de KPIs cuantitativos y cualitativos Uno de los errores frecuentes es creer que solo lo cuantificable puede ser un KPI. Existen indicadores cualitativos que, aunque más complejos de medir, son esenciales para evaluar competencias críticas como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento estratégico o innovación. Por ejemplo, un KPI cualitativo podría ser: “Nivel de satisfacción del equipo con la gestión del líder”, medido a través de una encuesta estructurada. O “Grado de implementación de ideas de mejora sugeridas por el colaborador”. Estas métricas permiten evaluar dimensiones que también impactan en los resultados, aunque de manera menos inmediata. 5. KPIs adaptados a cada rol, nivel y realidad No todos los puestos tienen el mismo impacto ni las mismas métricas de éxito. Por eso, una buena práctica es diseñar KPIs específicos por rol, considerando su nivel de responsabilidad, su contribución directa e indirecta a los objetivos de la empresa y el contexto operativo. Un error frecuente es aplicar el mismo set de indicadores a todos los cargos, lo que genera distorsiones e injusticias. Un colaborador operativo no puede ser evaluado por la misma lógica que un director. La sofisticación del KPI debe acompañar la naturaleza del rol, sin perder la simplicidad y claridad. 6. Uso estratégico de KPIs en la conversación de desempeño La evaluación de desempeño no es solo el número final: es la conversación que se construye en torno a ese número. Cuando los KPIs son utilizados como base de esa conversación, se transforman en herramientas de coaching. Permiten identificar brechas, reconocer logros, construir planes de desarrollo y tomar decisiones con mayor certeza. Un líder preparado puede, por ejemplo, mostrar al colaborador cómo su eficiencia aumentó un 12% gracias a una mejora de procesos, o cómo una baja en su KPI de satisfacción interna puede estar asociada a un estilo de comunicación. Esto da lugar a un feedback real, útil y centrado en datos. 7. Vinculación entre KPIs y recompensas Una de las formas más poderosas de dar sentido a los KPIs es relacionarlos directamente con decisiones de carrera, promoción o incentivos económicos. Cuando el colaborador entiende que su crecimiento depende en parte de ciertos indicadores clave, se fortalece la conexión entre desempeño y recompensa. Eso sí, esta práctica requiere transparencia total, comunicación continua y mecanismos justos de revisión, para evitar efectos indeseados como la competencia desleal, el foco exclusivo en los números o el descuido de variables cualitativas importantes. 8. Herramientas tecnológicas para el seguimiento de KPIs Hoy, plataformas como WORKI 360 permiten integrar KPIs dentro de los dashboards individuales de desempeño, facilitando un seguimiento en tiempo real, análisis comparativo, alertas de desvío y reportes visuales que potencian la toma de decisiones. La tecnología no solo automatiza, sino que democratiza el acceso a la información. El colaborador puede ver cómo está evolucionando, qué necesita mejorar y dónde está brillando. Esto transforma la evaluación en un proceso continuo, más cercano a la gestión del desempeño. 9. Actualización periódica de los KPIs Un KPI que no se revisa se convierte en una carga. Las organizaciones deben establecer ciclos de revisión para asegurarse de que los indicadores siguen siendo relevantes, alcanzables y coherentes con los cambios del entorno. En tiempos de crisis o transformación digital, muchos KPIs pierden sentido o requieren ajuste. La flexibilidad en la gestión de indicadores no es debilidad, sino madurez. Adaptar los KPIs a las nuevas realidades permite mantener viva la conexión entre lo que se mide y lo que realmente importa. Conclusión: KPIs, más allá de las cifras Los KPIs son mucho más que un número en una hoja de cálculo. Son narrativas cifradas del valor que aporta cada colaborador, señales que guían el esfuerzo, herramientas para construir confianza y base sólida para una gestión del talento justa y orientada al futuro. Una evaluación de desempeño que se construye sobre KPIs bien diseñados no solo mide: transforma, inspira y dirige el potencial humano hacia la excelencia organizacional. Y eso, en el mundo empresarial actual, es un diferenciador estratégico incuestionable.

¿Qué técnicas permiten alinear los resultados de desempeño con los planes de desarrollo individual?

Una evaluación de desempeño, por sí sola, no transforma la realidad de una organización. Lo que verdaderamente genera impacto es lo que se hace después: cómo se traducen esos resultados en planes concretos de mejora, aprendizaje y crecimiento. En este sentido, el reto gerencial no es solo evaluar bien, sino convertir los hallazgos del desempeño en acciones personalizadas que desarrollen el talento a largo plazo. Alinear desempeño con desarrollo individual no es una tarea automática; exige técnicas, sensibilidad y visión estratégica. 1. Diagnóstico personalizado: transformar datos en información útil El primer paso consiste en interpretar adecuadamente los resultados de la evaluación. No basta con identificar quién obtuvo una calificación alta o baja, sino comprender el porqué. Esto requiere análisis cualitativo: ¿Dónde están las brechas? ¿Qué comportamientos específicos deben fortalecerse? ¿Qué áreas son puntos de mejora sostenida? Una técnica efectiva en este punto es el análisis FODA individual (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas), aplicado al rendimiento y potencial de cada colaborador. Esto permite visualizar no solo los desafíos, sino también las posibilidades de desarrollo, personalizando el abordaje desde una perspectiva estratégica. 2. Reunión de desarrollo post-evaluación: diálogo con propósito Las organizaciones de alto rendimiento integran una práctica clave: la sesión de feedback post-evaluación se convierte en una reunión de planificación de desarrollo individual (PDI). En ella, líder y colaborador conversan sobre los resultados y acuerdan, de forma conjunta, un plan de acción que responda a los desafíos detectados. Esta sesión debe tener una estructura clara, centrada en tres preguntas fundamentales: ¿Qué hiciste bien y deberías seguir haciendo? ¿Qué podrías hacer mejor y cómo lo lograrás? ¿Qué necesitas aprender, practicar o experimentar para avanzar en tu carrera? Este enfoque convierte la evaluación en un proceso de aprendizaje compartido, y no en un juicio unilateral. 3. Definición de objetivos de desarrollo SMART Para que los planes de desarrollo individual sean útiles, deben ser concretos. Es decir, estar definidos bajo el criterio SMART: Específicos Medibles Alcanzables Relevantes Temporales Por ejemplo, “Mejorar habilidades de liderazgo” es vago. En cambio, “Participar en un programa de liderazgo situacional y liderar al menos un proyecto en los próximos seis meses” es una meta que se puede monitorear y evaluar. Este tipo de objetivos permite mantener la trazabilidad entre el desempeño detectado y las acciones futuras, facilitando el seguimiento tanto para el colaborador como para su jefe directo. 4. Vinculación del PDI con rutas de carrera y planes de sucesión Uno de los errores frecuentes es tratar los planes de desarrollo como documentos aislados. En realidad, deben integrarse a las rutas de carrera profesional y planes de sucesión de la organización. Así, cada acción formativa tiene sentido en un trayecto mayor. Por ejemplo, si un colaborador tiene un buen desempeño técnico pero muestra áreas débiles en liderazgo, y existe una vacante futura en gestión, el PDI puede contemplar acciones como mentoring, rotación funcional o coaching ejecutivo, que lo preparen para esa transición. Esto alinea el desarrollo individual con las necesidades organizativas futuras. 5. Implementación de planes de formación basados en brechas reales Los planes de desarrollo no deben basarse solo en deseos del colaborador o en propuestas genéricas, sino en las brechas reales detectadas en la evaluación. Por eso, muchas empresas exitosas construyen sus programas de formación anual tomando como insumo directo los resultados agregados de las evaluaciones de desempeño. Si, por ejemplo, el 60% de los evaluados muestra debilidad en “gestión del cambio”, ese dato orienta el diseño de capacitaciones transversales, mientras que los planes individuales profundizan en las necesidades específicas de cada uno. 6. Acompañamiento continuo a través de mentoring o coaching Una técnica altamente efectiva para convertir los resultados en transformación es establecer procesos de mentoring interno o coaching profesional. Estas metodologías permiten que el aprendizaje no quede en teoría, sino que se incorpore al hacer cotidiano. En empresas que promueven la cultura del aprendizaje, los líderes no solo son evaluadores, sino mentores. Se reúnen con sus equipos, dan seguimiento al PDI, acompañan los avances y celebran las mejoras. Este tipo de liderazgo genera compromiso, aprendizaje continuo y cultura de mejora. 7. Medición y revisión periódica del plan de desarrollo Tan importante como planificar es hacer seguimiento. La evaluación no debe ser un evento anual aislado, sino el punto de partida de un proceso cíclico. Por eso, los planes de desarrollo deben tener hitos de revisión, donde se mida el progreso y se realicen ajustes. Un error común es asumir que, una vez establecido el PDI, el colaborador lo ejecutará solo. En realidad, requiere acompañamiento, recursos, feedback y motivación. Las mejores organizaciones integran el seguimiento del plan de desarrollo en las reuniones de desempeño trimestrales o mensuales. 8. Tecnología como aliada: trazabilidad y personalización Plataformas como WORKI 360 permiten conectar automáticamente los resultados de evaluación con sugerencias de desarrollo, rutas formativas y seguimiento personalizado. Esta integración garantiza que cada evaluación tenga consecuencias prácticas, documentadas y visibles para todos los actores. Además, la tecnología permite visualizar el avance en tiempo real, recibir recordatorios, actualizar los objetivos cuando cambian las circunstancias y generar reportes ejecutivos para la alta dirección. 9. Cultura de aprendizaje como base del proceso Ninguna técnica funcionará si la organización no promueve una cultura donde desarrollarse sea tan valorado como rendir. Si el sistema premia solo los resultados y no el aprendizaje, el colaborador no verá sentido en invertir tiempo en su plan de desarrollo. Por el contrario, si la cultura reconoce el esfuerzo de mejora, la evaluación se transforma en una oportunidad motivadora. Las organizaciones que mejor integran desempeño y desarrollo son aquellas donde el error se entiende como parte del camino, donde el feedback no es castigo sino herramienta, y donde todos —líderes incluidos— están comprometidos con aprender siempre. Conclusión: del dato al desarrollo real Alinear los resultados de desempeño con los planes de desarrollo individual no es una acción aislada, sino un sistema articulado. Requiere método, compromiso, seguimiento y visión estratégica. Solo cuando la evaluación se transforma en aprendizaje, y ese aprendizaje en evolución profesional, el proceso cobra verdadero sentido. Las empresas que logran cerrar este ciclo no solo optimizan su talento, sino que crean un entorno donde cada colaborador siente que crecer es parte de su experiencia laboral. Y eso, más allá de cualquier KPI, es la mejor inversión en capital humano que una organización puede hacer.

¿Qué tipo de competencias blandas deben ser incluidas en una evaluación de desempeño?

Durante décadas, las evaluaciones de desempeño se concentraron casi exclusivamente en indicadores duros: cumplimiento de metas, productividad, eficiencia operativa. Sin embargo, el entorno empresarial contemporáneo exige un enfoque más integral, donde el cómo se logran los resultados es tan relevante como el qué se alcanza. En este contexto, las competencias blandas han emergido como un componente indispensable en los modelos de evaluación.

Estas habilidades, aunque más difíciles de medir que las técnicas, son determinantes en la colaboración, la innovación, el liderazgo y la adaptabilidad. Evaluarlas de forma estructurada no solo mejora la calidad del proceso, sino que también envía un mensaje claro desde la dirección: el comportamiento organizacional importa tanto como el resultado financiero.

1. Comunicación efectiva: el puente entre intención y acción

Una competencia transversal clave es la capacidad de comunicar de forma clara, empática y asertiva. Esta habilidad afecta directamente la calidad del trabajo en equipo, la coordinación de tareas y la resolución de conflictos. En entornos híbridos y digitales, donde la interacción cara a cara es limitada, la comunicación escrita cobra aún más relevancia.

Se recomienda evaluar esta competencia diferenciando sus dimensiones:

Claridad en la transmisión de ideas

Capacidad de escucha activa

Adaptación del mensaje al interlocutor

Manejo de la retroalimentación

2. Colaboración y trabajo en equipo: más allá de la participación

La colaboración ya no es una opción, sino un requisito estructural en casi cualquier industria. Evaluar cómo un colaborador contribuye al equipo, construye relaciones laborales sanas y aporta a un clima de confianza, es fundamental.

Esta competencia incluye indicadores como:

Nivel de cooperación con otras áreas

Capacidad para compartir información y recursos

Disposición a ayudar sin esperar retribución inmediata

Capacidad de construir consensos

Incluir esta dimensión en la evaluación permite fortalecer la cultura colaborativa y detectar posibles barreras culturales internas.

3. Adaptabilidad al cambio: clave en entornos inciertos

Las organizaciones enfrentan entornos volátiles, con cambios tecnológicos, económicos y culturales constantes. Por eso, la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones debe estar dentro del sistema de evaluación.

Algunos elementos a observar son:

Rapidez con la que una persona se ajusta a nuevas reglas o procesos

Capacidad de mantener rendimiento en situaciones de incertidumbre

Actitud frente a la ambigüedad o la presión

Proactividad frente a lo desconocido

Esta competencia permite diferenciar a quienes resisten el cambio de quienes lo lideran.

4. Resolución de conflictos: mantener el foco en el objetivo

Los conflictos son naturales en cualquier entorno organizacional. Lo que marca la diferencia es la forma de abordarlos. Por eso, las mejores empresas incluyen esta competencia en sus evaluaciones, especialmente en cargos de liderazgo o interacción intensiva.

Indicadores posibles:

Capacidad para mantener la calma en situaciones tensas

Habilidad para escuchar todas las posturas antes de tomar posición

Capacidad de encontrar soluciones que beneficien a todas las partes

Actitud conciliadora sin ceder principios clave

Esta evaluación no solo permite medir, sino también intervenir preventivamente en climas laborales que podrían deteriorarse.

5. Pensamiento crítico y toma de decisiones

Otra competencia blanda esencial es la capacidad de analizar situaciones, detectar problemas y tomar decisiones fundamentadas. En un entorno saturado de información, se valoran los perfiles que logran separar lo relevante de lo superfluo.

Dimensiones a evaluar:

Capacidad de análisis ante situaciones complejas

Razonamiento lógico y estratégico

Agilidad para tomar decisiones bajo presión

Evaluación de riesgos y consecuencias

Esta competencia también sirve como base para planificar formaciones específicas en habilidades cognitivas superiores.

6. Liderazgo inspirador y desarrollo de personas

Para roles que implican gestión de equipos, el liderazgo debe ser una competencia obligatoria en la evaluación. Sin embargo, hoy se espera un liderazgo más inspirador, horizontal y centrado en el desarrollo de otros.

Indicadores posibles:

Habilidad para motivar y movilizar personas

Capacidad de delegar de forma efectiva

Compromiso con el desarrollo profesional del equipo

Ejemplo ético y coherente con los valores organizacionales

Evaluar este tipo de liderazgo permite detectar a los verdaderos agentes de cambio dentro de la empresa.

7. Inteligencia emocional: la base de todo lo anterior

Quizás la competencia más transversal y determinante es la inteligencia emocional. Sin ella, ninguna de las habilidades anteriores puede sostenerse en el tiempo. Implica reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como las de los demás.

Subcomponentes clave:

Autoconciencia emocional

Autorregulación

Empatía

Manejo de relaciones interpersonales

Incluir esta competencia no solo mejora el entorno de trabajo, sino que permite prever situaciones de burnout, rotación o conflictos recurrentes.

8. Orientación a resultados con responsabilidad ética

Finalmente, es clave que el colaborador logre resultados, pero sin sacrificar principios, valores o el bienestar del equipo. Esta competencia evalúa no solo el logro de objetivos, sino el camino que se recorrió para alcanzarlos.

Indicadores posibles:

Compromiso con las metas

Actuación ética y coherente

Cuidado del impacto de sus acciones en terceros

Búsqueda de la excelencia sostenible

Esta visión permite equilibrar presión por resultados con responsabilidad organizacional.

Conclusión: medir lo que también construye cultura

La inclusión de competencias blandas en la evaluación de desempeño no es una moda ni un gesto simbólico. Es una estrategia poderosa para moldear el comportamiento organizacional, fomentar una cultura alineada a los valores deseados y desarrollar talento sostenible.

Estas competencias no reemplazan a los indicadores técnicos, pero los complementan y dan profundidad. Evaluar solo lo cuantificable es quedarse con la mitad de la historia. Evaluar también el cómo se trabaja, permite a las empresas construir equipos más maduros, resilientes y preparados para un entorno empresarial cada vez más exigente.

¿Qué diferencias existen entre evaluar el desempeño por objetivos y por competencias?

La evaluación de desempeño puede adoptar distintas metodologías según el enfoque estratégico de la organización. Dos de las más utilizadas —y muchas veces combinadas— son la evaluación por objetivos y la evaluación por competencias. Aunque ambas buscan medir el aporte del colaborador, sus fundamentos, su aplicación práctica y sus consecuencias organizacionales son profundamente diferentes.

En la práctica empresarial, entender la diferencia entre ambos enfoques no solo permite elegir el más adecuado, sino también diseñar sistemas de evaluación más justos, completos y alineados con la visión de futuro del negocio.

1. Evaluación por objetivos: medir el “qué” se logra

La evaluación por objetivos se centra en resultados concretos y cuantificables. Utiliza metas previamente definidas y asignadas a cada colaborador, generalmente alineadas con los indicadores estratégicos del área y de la empresa.

Características clave:

Enfocada en resultados medibles (ventas, producción, ahorros, cumplimiento de plazos)

Se basa en metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo)

Alta objetividad en su medición

Útil para vincular desempeño con incentivos económicos o bonos

Este tipo de evaluación responde a una lógica de rendimiento: ¿Qué entregó el colaborador en el período? ¿Alcanzó los objetivos acordados? ¿Cuál fue su contribución directa al negocio?

Ventajas principales:

Claridad para ambas partes sobre lo que se espera

Facilidad para cuantificar el rendimiento

Vinculación directa con métricas de gestión y rentabilidad

Permite comparaciones homogéneas dentro de una misma función

Limitaciones comunes:

No considera el comportamiento, solo el resultado

Puede incentivar prácticas individualistas o poco éticas

Ignora condiciones contextuales que afectan el rendimiento (crisis, cambios externos)

No mide habilidades blandas ni potencial de desarrollo

2. Evaluación por competencias: medir el “cómo” se trabaja

En contraste, la evaluación por competencias analiza los comportamientos, actitudes y habilidades que un colaborador demuestra en el ejercicio de su rol. No mide únicamente lo que logra, sino cómo lo logra.

Este enfoque evalúa dimensiones como:

Comunicación

Trabajo en equipo

Liderazgo

Adaptabilidad

Resolución de conflictos

Visión estratégica

Es especialmente útil en roles donde los resultados no son fácilmente cuantificables o donde el comportamiento tiene impacto directo en la cultura y el clima laboral.

Ventajas principales:

Aporta profundidad al análisis del desempeño

Detecta talento y potencial de crecimiento

Promueve comportamientos alineados a la cultura organizacional

Fomenta el desarrollo de habilidades interpersonales y de liderazgo

Limitaciones comunes:

Mayor grado de subjetividad si no está bien estructurada

Requiere evaluadores capacitados para identificar y describir conductas

Es más difícil vincular directamente con beneficios o compensaciones

Puede ser percibida como ambigua si no se comunica adecuadamente

3. Riesgos de aplicar solo uno de los dos modelos

Muchas organizaciones caen en el error de aplicar exclusivamente uno de los dos enfoques. Cuando se evalúa solo por objetivos, se corre el riesgo de premiar resultados logrados a cualquier costo, afectando el clima organizacional o la ética corporativa.

Por otro lado, una evaluación basada únicamente en competencias puede desconectarse de los resultados reales del negocio, y ser percibida como demasiado teórica o blanda, especialmente en entornos donde el rendimiento es crítico.

4. El modelo híbrido: combinar para lograr impacto

Hoy en día, las organizaciones más avanzadas optan por modelos híbridos, que integran ambos enfoques. Esta estrategia permite tener una mirada más completa del colaborador:

Se mide su rendimiento objetivo (qué entregó)

Se evalúa su comportamiento profesional (cómo lo entregó)

Se detectan áreas de desarrollo y potencial de liderazgo

Una implementación eficiente del modelo híbrido suele dividir la evaluación en dos componentes con ponderación diferente. Por ejemplo:

60% resultado de objetivos cumplidos

40% dominio de competencias clave

Este modelo también es compatible con plataformas tecnológicas como WORKI 360, que permiten configurar las ponderaciones, aplicar distintos formularios por cargo o área y centralizar toda la información en un solo panel de seguimiento.

5. Integración con otros procesos de gestión del talento

Otra ventaja del modelo híbrido es que conecta naturalmente con otras dimensiones de la gestión humana, como planes de carrera, programas de sucesión, detección de alto potencial, planificación de la capacitación y diseño de incentivos.

Por ejemplo, un colaborador con bajo cumplimiento de objetivos pero alta evaluación en competencias puede ser un excelente candidato para un programa de mentoring, mientras que otro con objetivos cumplidos pero bajo nivel de liderazgo requiere una intervención formativa urgente.

Conclusión: evaluar con visión integral

Evaluar desempeño por objetivos o por competencias no debe ser una dicotomía, sino una decisión estratégica basada en el tipo de rol, la cultura empresarial y el objetivo del proceso evaluativo. En un entorno que valora tanto la eficacia como el comportamiento, la evaluación efectiva es aquella que integra datos y conductas, números y valores, resultados y relaciones.

Las organizaciones que entienden esta lógica y la aplican de forma estructurada no solo evalúan mejor: desarrollan líderes, promueven culturas sólidas y convierten la evaluación en un catalizador real de evolución organizacional.

¿Cómo utilizar los resultados de desempeño para establecer incrementos salariales?

Relacionar la evaluación de desempeño con los incrementos salariales es una práctica habitual en las organizaciones que buscan alinear la retribución con el aporte real de cada colaborador. Sin embargo, esta conexión debe ser gestionada con criterios técnicos, principios éticos y una visión de largo plazo. De lo contrario, puede convertirse en una fuente de inequidad, desmotivación o conflictos internos.

El verdadero desafío no es decidir si se vinculan o no, sino cómo establecer un sistema justo, transparente y sostenible para traducir los resultados de desempeño en decisiones salariales coherentes con la estrategia del negocio.

1. El principio base: equidad interna y competitividad externa

Todo sistema de compensaciones debe lograr un equilibrio entre dos dimensiones:

Equidad interna, que asegura que personas con contribuciones similares reciban reconocimientos similares.

Competitividad externa, que permite atraer y retener talento frente al mercado.

La evaluación de desempeño es la principal herramienta para gestionar la equidad interna. Su función es aportar datos confiables sobre quién aporta más, cómo lo hace y en qué condiciones. Pero para que pueda influir en el salario, debe estar diseñada con estándares de calidad y objetividad.

2. Condición necesaria: un sistema de evaluación robusto y creíble

Antes de usar la evaluación como base para decisiones económicas, la organización debe asegurarse de que:

El proceso sea percibido como justo por todos los niveles.

Existan indicadores claros, medibles y transparentes.

Los evaluadores estén capacitados y sean coherentes en sus criterios.

Haya instancias de revisión, apelación o control de calidad de los resultados.

Si estas condiciones no se cumplen, cualquier intento de relacionar desempeño con incrementos salariales será cuestionado y deteriorará la confianza interna.

3. Diseño de una matriz de incremento vinculada al rendimiento

Una técnica efectiva es construir una matriz de decisión salarial que cruce el nivel de desempeño con la posición del colaborador en su banda salarial actual. De esta forma, se establecen rangos de aumento vinculados tanto al mérito como al nivel de mercado.

4. Criterios para evitar subjetividad o favoritismo

La organización debe establecer reglas claras sobre:

Cómo se define el porcentaje dentro de cada nivel.

Qué peso tienen otras variables como antigüedad, rotación, desempeño colectivo.

Quién valida o audita las decisiones antes de ser comunicadas.

En entornos con alta politización o poca madurez institucional, es preferible automatizar el proceso utilizando plataformas como WORKI 360, que permiten predefinir algoritmos de cálculo y evitar decisiones discrecionales.

5. Comunicación transparente y oportuna

Uno de los errores más comunes es no comunicar al colaborador cómo su incremento salarial está vinculado a su evaluación. Esto provoca sensación de arbitrariedad y desincentiva la mejora futura.

La recomendación es que en la reunión de feedback, el líder explique con claridad:

Qué nivel de desempeño fue alcanzado.

Qué implicancias tiene en términos de crecimiento profesional.

Qué incremento salarial (si lo hay) se aplicará como consecuencia.

Esta conversación no debe centrarse solo en el dinero, sino también en el reconocimiento simbólico y en el plan de desarrollo posterior.

6. Considerar diferencias entre reconocimiento económico y no económico

El salario no es la única forma de reconocer el desempeño. En entornos con presupuestos acotados o estructuras salariales rígidas, es posible utilizar bonificaciones, premios simbólicos, días libres, cursos pagos o visibilidad institucional como formas alternativas de reconocimiento.

Lo importante es que haya una correlación visible entre el rendimiento destacado y el reconocimiento recibido. Esto mantiene la motivación y refuerza la cultura del mérito.

7. Evitar errores comunes que deterioran el sistema

Entre los errores más frecuentes al vincular desempeño con salarios, destacan:

Incrementos automáticos por antigüedad, sin considerar evaluación.

Bonificaciones iguales para todos, sin diferenciar niveles de aporte.

Incrementos decididos “a dedo”, sin trazabilidad ni justificación formal.

Uso de la evaluación como excusa para congelar sueldos, sin ofrecer alternativas de desarrollo.

Cada una de estas prácticas erosiona la credibilidad del sistema y aleja al talento de alto rendimiento.

8. Monitorear el impacto organizacional del sistema

Después de implementar un modelo que conecta desempeño y salario, la empresa debe medir su impacto:

¿Mejoró la motivación del equipo?

¿Se redujeron los reclamos por inequidad?

¿Los líderes aplican los criterios con consistencia?

¿Se vincula este sistema con la retención del talento clave?

El análisis de datos provenientes de plataformas de gestión, encuestas internas y análisis de rotación permitirá ajustar el sistema y sostener su legitimidad en el tiempo.

Conclusión: más allá del dinero, una señal de reconocimiento

Usar los resultados de desempeño como base para los incrementos salariales es una poderosa herramienta de gestión. No se trata solo de repartir dinero, sino de enviar una señal institucional clara: el esfuerzo, la excelencia y la mejora continua son valorados y reconocidos.

Cuando esta relación está bien diseñada, evaluada y comunicada, el salario deja de ser solo una transacción económica para convertirse en parte de una estrategia de motivación, fidelización y alineación cultural.

¿Qué pasos seguir para rediseñar un sistema de evaluación obsoleto?

Muchos sistemas de evaluación de desempeño nacieron en contextos organizacionales muy distintos a los actuales. Diseñados en épocas de estructuras jerárquicas, modelos rígidos y entornos predecibles, han quedado obsoletos frente a la realidad de hoy: entornos cambiantes, trabajo híbrido, equipos multidisciplinarios y talentos que exigen sentido, feedback y desarrollo continuo. Rediseñar un sistema de evaluación no es solo una cuestión técnica; es un acto estratégico que redefine cómo una empresa entiende y gestiona el rendimiento.

El rediseño exitoso no comienza por el formulario ni termina con un software. Exige un proceso ordenado, participativo y profundamente alineado con la visión de la organización. A continuación, se presentan los pasos fundamentales para llevarlo adelante con solidez.

1. Diagnóstico honesto del sistema actual

Antes de cambiar cualquier cosa, es necesario comprender a fondo qué está fallando en el sistema vigente. Para ello, se recomienda aplicar una evaluación integral que incluya:

Revisión de documentos y flujos actuales

Entrevistas con líderes, colaboradores y RR.HH.

Encuestas internas sobre percepción del sistema

Análisis de consistencia, cumplimiento y uso de los resultados

El objetivo no es buscar culpables, sino identificar cuellos de botella, incoherencias y aspectos que ya no generan valor. Un diagnóstico sólido es la base de cualquier rediseño con sentido.

2. Definición de los objetivos del nuevo sistema

Un error habitual es rediseñar sin tener claro para qué servirá el nuevo sistema. Por eso, es indispensable definir desde el inicio cuáles serán sus objetivos estratégicos. ¿Se quiere vincular la evaluación al salario? ¿Detectar potencial? ¿Construir planes de desarrollo? ¿Medir contribución colectiva?

Definir bien los fines del sistema permite orientar todas las decisiones de diseño: desde los indicadores hasta los responsables, pasando por la frecuencia y la herramienta digital.

3. Alineación con la estrategia y cultura organizacional

Un sistema de evaluación debe hablar el idioma de la organización. No puede ser una copia de otro modelo externo, ni un ejercicio aislado de Recursos Humanos. Debe ser una herramienta integrada en el sistema de gestión del negocio, que refleje su cultura y potencie su estrategia.

Por ejemplo, si la empresa promueve el trabajo colaborativo, evaluar solo metas individuales puede ser incoherente. Si la innovación es un valor central, debe haber indicadores específicos que midan esa competencia.

4. Construcción participativa del nuevo modelo

Para lograr legitimidad interna, el nuevo sistema debe diseñarse con la participación de todos los actores clave:

Alta dirección, que valida el enfoque estratégico

Líderes de áreas, que conocen la operativa real

Colaboradores, que aportan la perspectiva del evaluado

RR.HH., que estructura técnicamente el proceso

Se recomienda crear un comité mixto de rediseño o, al menos, aplicar talleres de co-creación y focus group en las etapas iniciales. Esto garantiza pertinencia, adhesión y alineación.

5. Diseño técnico: dimensiones, instrumentos y escalas

Una vez definidos los objetivos, se diseñan los componentes técnicos del sistema:

Qué se evaluará (resultados, competencias, comportamientos)

Cómo se medirá (escalas numéricas, descripciones, niveles)

Quién evaluará (jefe directo, equipo, autoevaluación, 360°)

Cuándo y con qué frecuencia (trimestral, semestral, anual, continua)

Cómo se documentarán y reportarán los resultados

En esta etapa, es clave aplicar criterios de simplicidad, claridad y viabilidad. Formularios extensos o escalas ambiguas suelen ser los primeros en fracasar.

6. Prueba piloto y ajustes previos a la implementación masiva

Antes de lanzar el sistema a toda la organización, es recomendable realizar una prueba piloto con un grupo reducido pero representativo de áreas. Esto permite observar:

Dificultades operativas

Ambigüedades en los criterios

Tiempos reales de aplicación

Reacciones de los usuarios

Con esta información se ajustan detalles y se mejora el diseño antes de escalarlo. Es preferible corregir en una fase de prueba que enfrentar el rechazo masivo tras una implementación forzada.

7. Capacitación intensiva de los actores clave

Ningún sistema será efectivo si quienes lo ejecutan no lo comprenden ni lo valoran. Por eso, es imprescindible capacitar a los líderes y evaluadores en:

Objetivos y beneficios del nuevo sistema

Herramientas de evaluación y criterios de calificación

Técnicas de feedback efectivo

Manejo de conversaciones difíciles

El foco no está solo en la técnica, sino en desarrollar la mentalidad adecuada: evaluar no como control, sino como desarrollo. Lo mismo aplica a los colaboradores, quienes deben comprender qué se les evaluará y cómo eso contribuirá a su crecimiento.

8. Implementación estructurada, con acompañamiento y comunicación

La implementación debe ser planificada en etapas claras, con cronogramas realistas y roles definidos. Además, debe ir acompañada de una estrategia de comunicación interna que:

Refuerce el propósito del cambio

Explique cómo funcionará el nuevo modelo

Promueva testimonios positivos

Esté disponible para resolver dudas

Durante esta fase, el rol de RR.HH. es crucial para monitorear la ejecución, resolver dificultades operativas y contener emocionalmente a los equipos.

9. Evaluación del sistema y mejora continua

Todo sistema nuevo debe ser evaluado tras su primer ciclo de aplicación. No solo en términos de cumplimiento, sino también de impacto:

¿Se usaron los resultados para tomar decisiones?

¿Mejoró la percepción de justicia y transparencia?

¿Contribuyó al desarrollo de personas?

¿Qué ajustes se requieren para el próximo ciclo?

Este monitoreo debe ser sistemático y formar parte del propio sistema de gestión de la calidad de RR.HH.

10. Integración con otros procesos de gestión del talento

El nuevo sistema no debe funcionar en aislamiento. Debe conectarse con:

Planes de formación

Promociones y sucesiones

Planificación estratégica

Políticas de compensación

Cultura de reconocimiento

Esa articulación convierte la evaluación en una herramienta viva, útil y orgánica, en lugar de una tarea administrativa más.

Conclusión: rediseñar para transformar

Actualizar un sistema de evaluación obsoleto no es un proyecto técnico: es un acto transformador. Es una declaración organizacional sobre cómo se entiende el talento, el rendimiento y el desarrollo. Cuando este rediseño es liderado con visión, método y compromiso, se convierte en un pilar que sostiene no solo la gestión de personas, sino el crecimiento estratégico del negocio.

¿Cómo identificar talento oculto mediante evaluaciones de desempeño?

Uno de los activos más valiosos y, al mismo tiempo, más subutilizados en las organizaciones es el talento oculto: colaboradores que poseen habilidades, competencias o capacidades de liderazgo que no han sido visibilizadas por la estructura formal. Este talento no aparece en los organigramas ni siempre lidera equipos, pero muchas veces es clave en los resultados, la innovación o la cultura organizacional. La evaluación de desempeño, si está bien diseñada, puede convertirse en una herramienta poderosa para revelar ese potencial y transformarlo en ventaja competitiva. Identificar talento oculto no se trata de suposiciones ni de intuiciones gerenciales. Requiere datos, método y una lectura estratégica de la información que emerge del proceso evaluativo. 1. Redefinir el propósito de la evaluación: medir desempeño y detectar potencial Muchas empresas limitan la evaluación a medir cumplimiento de objetivos. Pero si el proceso está orientado también a detectar comportamientos emergentes, habilidades subutilizadas o competencias que exceden el rol actual, puede convertirse en un radar de talento interno. Para lograrlo, el sistema debe evaluar no solo el “qué” se hace, sino el “cómo” se hace y “qué más podría hacer” esa persona si se le diera la oportunidad. 2. Incluir indicadores de potencial y competencias transversales Una de las claves para identificar talento oculto es incluir en la evaluación dimensiones relacionadas con el potencial de crecimiento, tales como: Capacidad de aprendizaje acelerado Iniciativa más allá del rol asignado Influencia informal positiva en el equipo Curiosidad intelectual Resolución de problemas complejos Comportamiento ético en situaciones críticas Estas competencias, muchas veces invisibles en los resultados numéricos, pueden ser más predictivas del liderazgo futuro que el cumplimiento operativo actual. 3. Escuchar al entorno: evaluación 360° y feedback de pares El talento oculto, por definición, no siempre es visible desde la jerarquía formal. Pero muchas veces es percibido por el entorno: compañeros, clientes internos, supervisores indirectos. La evaluación 360°, que recoge información desde múltiples perspectivas, es una de las formas más eficaces de poner en evidencia estos perfiles. Por ejemplo, un colaborador que sistemáticamente recibe menciones positivas por parte de otros equipos, que es consultado como referente técnico, o que genera cohesión espontánea a su alrededor, está mostrando signos claros de potencial. 4. Observar disonancias entre rol y contribución En algunos casos, el talento oculto se identifica por la distancia entre el cargo formal y el valor aportado. Por ejemplo, un asistente administrativo que propone mejoras en procesos de gestión o un analista que lidera reuniones transversales con naturalidad. Estas disonancias deben ser leídas no como excepciones, sino como oportunidades: la persona ya está operando por encima de su rol. Lo que falta es reconocerlo, canalizarlo y desarrollarlo formalmente. 5. Incorporar secciones cualitativas en la evaluación Además de las métricas numéricas, los formularios de evaluación deben incluir espacios para comentarios abiertos donde los líderes puedan registrar comportamientos destacados, habilidades no previstas o acciones extraordinarias. Una anotación como “propuso y ejecutó una solución que redujo un 20% el tiempo de atención al cliente” o “asumió el liderazgo del equipo en ausencia del jefe, con gran aceptación del grupo” puede ser más reveladora que cualquier escala numérica. 6. Utilizar la autoevaluación como fuente de aspiraciones Otra vía para identificar talento oculto es la autoevaluación. Si se estructura adecuadamente, este instrumento permite detectar aspiraciones, intereses y habilidades que el evaluador podría no haber advertido. Un colaborador que expresa interés en liderar, aprender nuevas tecnologías, o asumir proyectos fuera de su área está enviando señales claras de motivación y potencial. Si eso se cruza con un desempeño sólido y una buena percepción del entorno, se configura un perfil de talento emergente. 7. Analizar los datos longitudinalmente El talento no siempre se revela en un solo ciclo de evaluación. A veces, su consistencia en el tiempo es lo que permite diferenciarlo. Por eso, es recomendable observar la evolución de ciertos indicadores: Mejora sostenida en áreas clave Incremento en el impacto de sus contribuciones Ampliación progresiva de sus responsabilidades Estabilidad emocional en contextos de alta presión Plataformas digitales como WORKI 360 permiten trazar estas líneas de evolución de forma automática, ofreciendo al área de talento una visión más profunda y predictiva. 8. Contrastar los resultados con oportunidades disponibles Una vez identificado un grupo de colaboradores con señales de talento oculto, el paso siguiente es vincular esos hallazgos con decisiones concretas: Incluirlos en programas de formación avanzada Incorporarlos en proyectos estratégicos Asignarles un mentor organizacional Exponerlos a contextos de mayor desafío El talento, si no se canaliza, se frustra. Por eso, la identificación debe estar acompañada de una estrategia clara de desarrollo. 9. Cuidar el aspecto cultural y emocional del proceso Identificar talento oculto no debe generar competencia tóxica ni percepción de favoritismo. La comunicación sobre este proceso debe ser clara, inclusiva y basada en evidencia. Se trata de reconocer contribuciones que estaban subvaloradas, no de crear una élite. Además, hay que preparar a los líderes para gestionar estos perfiles: muchas veces el talento oculto desafía el statu quo y requiere jefaturas abiertas, con capacidad de integrar diversidad sin amenazar su propia posición. Conclusión: mirar más allá del rol, ver el potencial La evaluación de desempeño no debe ser una fotografía estática del pasado, sino una ventana hacia el futuro. Si se la utiliza con una mirada estratégica, puede revelar talentos que estaban en silencio, esperando la oportunidad adecuada. Es responsabilidad de la organización crear las condiciones para que ese talento emerja, se desarrolle y transforme los resultados colectivos. Detectar talento oculto no es un lujo, es una estrategia inteligente. Porque muchas veces, quienes aún no han sido vistos, son quienes pueden llevar a la empresa a su próximo nivel de evolución.

¿Cómo convertir una evaluación en un plan de acción concreto?

Uno de los errores más frecuentes en las organizaciones es concebir la evaluación de desempeño como un fin en sí mismo. Formularios completados, reuniones realizadas, archivos archivados. Sin embargo, el verdadero valor de una evaluación no radica en su existencia, sino en lo que se hace con ella. El gran diferencial entre empresas que transforman el talento y las que simplemente lo administran es su capacidad de convertir la evaluación en un plan de acción real, específico y mensurable. Este proceso no ocurre por azar. Requiere método, liderazgo, herramientas adecuadas y una cultura que entienda que evaluar no es calificar, sino construir futuro. 1. Revisión interpretativa de los resultados de evaluación El primer paso para convertir una evaluación en acción es leer los resultados más allá del dato. Esto significa que el evaluador y el evaluado deben analizar juntos: ¿Cuáles son los logros más significativos y por qué ocurrieron? ¿Dónde están las principales brechas de desempeño? ¿Qué patrones se repiten o contradicen con ciclos anteriores? ¿Qué impacto tiene el contexto en los resultados? No se trata solo de observar calificaciones, sino de entender comportamientos, decisiones, motivaciones y circunstancias. Este análisis interpretativo es el punto de partida para definir acciones con sentido. 2. Formular un Plan de Desarrollo Individual (PDI) A partir de ese análisis, el paso siguiente es construir un Plan de Desarrollo Individual (PDI), con metas que respondan a lo observado en la evaluación. Un buen PDI debe incluir: Objetivos específicos de mejora o crecimiento Acciones concretas que el colaborador debe realizar Recursos o apoyos que la organización ofrecerá Indicadores de avance y cumplimiento Fechas de revisión y seguimiento Por ejemplo, si se detecta una debilidad en liderazgo de equipo, el plan puede contemplar: “Participar en un curso de liderazgo situacional en el próximo trimestre, y liderar un proyecto transversal como práctica aplicada”. 3. Vincular acciones a necesidades estratégicas del negocio El plan no debe ser un ejercicio aislado. Debe responder a las necesidades actuales o futuras del negocio. De esta manera, se garantiza que el desarrollo individual también agregue valor colectivo. Ejemplo: si la empresa planea digitalizar procesos en el próximo semestre, los planes individuales deberían incorporar formación en herramientas tecnológicas, automatización o gestión del cambio, según el perfil del colaborador. Esta integración fortalece la conexión entre desempeño y estrategia organizacional. 4. Definir responsables y recursos para la ejecución Toda acción asignada en un plan requiere un responsable claro (el colaborador, el líder, RR.HH.) y recursos concretos para ejecutarse: tiempo, capacitaciones, mentoring, tecnología, disponibilidad de un proyecto, etc. Diseñar un plan sin recursos es solo una declaración de buenas intenciones. Por eso, los responsables deben confirmar la viabilidad de cada acción antes de formalizarla. 5. Acordar plazos y criterios de éxito Cada acción del plan debe estar acompañada de un plazo definido y un indicador de éxito. Esto permite monitorear el avance de forma objetiva y facilita la conversación de seguimiento. Ejemplo incorrecto: “Mejorar habilidades de comunicación” Ejemplo correcto: “Participar en un taller de comunicación efectiva antes del 15 de agosto y aplicar al menos dos técnicas aprendidas en reuniones del equipo, lo cual será observado por el líder directo”. La precisión convierte el plan en algo tangible y medible. 6. Registrar formalmente el plan y darle trazabilidad Una vez acordado el plan, debe ser documentado en una plataforma o sistema que permita su consulta, edición y seguimiento continuo. En este sentido, herramientas como WORKI 360 permiten: Registrar objetivos individuales Asignar acciones, plazos y responsables Programar alertas de seguimiento Generar reportes de avance Esto evita que el plan quede en un documento olvidado o dependa de la memoria de los implicados. 7. Integrar revisiones periódicas del avance La evaluación no termina cuando se firma el plan. Todo PDI debe incluir instancias de revisión formal, al menos trimestrales, donde líder y colaborador analicen: Qué acciones ya se ejecutaron Qué aprendizajes o cambios se han observado Qué obstáculos surgieron y cómo se abordaron Qué ajustes deben realizarse en el plan Estas revisiones convierten el PDI en un proceso vivo, donde el feedback es continuo y la mejora, progresiva. 8. Asociar los planes de acción con decisiones futuras Cuando los planes individuales se integran a la planificación general de recursos humanos, su impacto se multiplica. Por ejemplo, pueden ser insumo para: Procesos de promoción interna Asignación de proyectos especiales Inclusión en programas de liderazgo Priorización en la asignación de formación técnica o soft De esta manera, el colaborador entiende que su evolución profesional no es simbólica, sino que tiene efectos reales. 9. Reconocer los avances alcanzados Un plan de acción que se cumple debe ser visibilizado. No basta con cerrar tareas: es clave reconocer públicamente los esfuerzos y logros. Esto refuerza el compromiso del colaborador y fortalece la cultura de mejora continua. El reconocimiento puede adoptar distintas formas: Comentarios en reuniones de equipo Visibilidad en reportes gerenciales Bonificaciones asociadas a hitos del plan Recomendación para nuevos desafíos 10. Medir el impacto colectivo de los planes individuales Finalmente, la organización debe evaluar de forma agregada cuántos planes se están cumpliendo, qué aprendizajes colectivos se están generando y cómo esto está mejorando el desempeño global. Un sistema maduro de evaluación no se limita a calificar, sino que retroalimenta el desarrollo organizacional. De allí emergen datos valiosos para ajustar políticas, fortalecer capacidades críticas o rediseñar procesos. Conclusión: de la evaluación al desarrollo real Una evaluación solo genera valor si se convierte en acción. Los formularios, las calificaciones y los gráficos importan, pero no transforman por sí mismos. Lo que marca la diferencia es lo que ocurre después: la conversación significativa, la acción concreta, el aprendizaje aplicado. Cuando una empresa logra convertir sus evaluaciones en planes reales de desarrollo, no solo mejora el rendimiento individual: activa una cultura de evolución constante, donde cada persona tiene claro hacia dónde va, qué debe mejorar y qué apoyo recibirá para lograrlo. Y en esa claridad, está el camino hacia organizaciones más competitivas, humanas y sostenibles. 🧾 Resumen Ejecutivo En un entorno empresarial donde la eficiencia operativa, la retención del talento y la agilidad estratégica son elementos diferenciales, la evaluación de desempeño deja de ser una herramienta administrativa para convertirse en un instrumento de transformación organizacional. Este artículo ha profundizado en diez dimensiones críticas del proceso evaluativo, aportando una visión integral, práctica y adaptada a las necesidades de las empresas actuales. Entre los aprendizajes clave, destaca la necesidad de superar los errores estructurales en la implementación, como la falta de claridad en los objetivos del sistema, la subjetividad no controlada o el uso inadecuado de indicadores. El rediseño de sistemas obsoletos exige un abordaje multidimensional que integre diagnóstico, co-creación, validación técnica y despliegue escalonado. Uno de los elementos más enfatizados es la importancia de asegurar la objetividad en la evaluación, mediante técnicas como la capacitación de líderes, uso de métricas claras, evaluación 360°, revisión cruzada de resultados y herramientas tecnológicas que garanticen trazabilidad y consistencia. Esto no solo fortalece la legitimidad interna del proceso, sino que facilita su conexión con decisiones estratégicas como promociones, asignación de proyectos o gestión del clima organizacional. La incorporación de indicadores clave de rendimiento (KPIs) ofrece una base cuantificable para la toma de decisiones, pero debe combinarse con la evaluación de competencias blandas como liderazgo, inteligencia emocional, trabajo en equipo, adaptabilidad y pensamiento crítico. Este enfoque híbrido garantiza una lectura completa del colaborador, evaluando no solo lo que entrega, sino cómo lo entrega y qué potencial proyecta. El artículo también propone métodos concretos para convertir la evaluación en un plan de acción personalizado, a través de planes de desarrollo individual (PDI), vinculados tanto a las necesidades del colaborador como a las prioridades estratégicas del negocio. Estos planes, monitoreados mediante revisiones periódicas, permiten que la evaluación deje de ser una fotografía estática para convertirse en una herramienta de evolución continua. Además, se destaca el rol estratégico de la evaluación como medio para detectar talento oculto. Al incluir indicadores de potencial, perspectivas 360° y componentes cualitativos, es posible revelar capacidades que no están visibles en el organigrama, pero que representan un activo crítico para el futuro organizacional. En el ámbito de la compensación, se describe cómo utilizar los resultados de desempeño para establecer incrementos salariales basados en mérito, garantizando equidad interna, transparencia y alineación con la política retributiva general. Esto transforma la evaluación en un motor de reconocimiento y motivación. Finalmente, el artículo presenta las claves para rediseñar sistemas de evaluación obsoletos, poniendo énfasis en la integración tecnológica, participación activa de los actores y alineación cultural. En este punto, soluciones como WORKI 360 se posicionan como herramientas esenciales, ya que permiten centralizar, automatizar y personalizar todos los componentes del proceso evaluativo con trazabilidad, eficiencia y análisis de datos en tiempo real. Conclusión general: Una evaluación de desempeño eficaz no es la que simplemente mide, sino la que moviliza. Mide con criterio, orienta con precisión, desarrolla con propósito y transforma con impacto. Las organizaciones que comprenden esta lógica —y que integran plataformas como WORKI 360 para ejecutarla con excelencia— no solo gestionan personas: lideran el futuro.