Índice del contenido

¿Cómo puede una evaluación de desempeño transformar la cultura organizacional en la función pública?

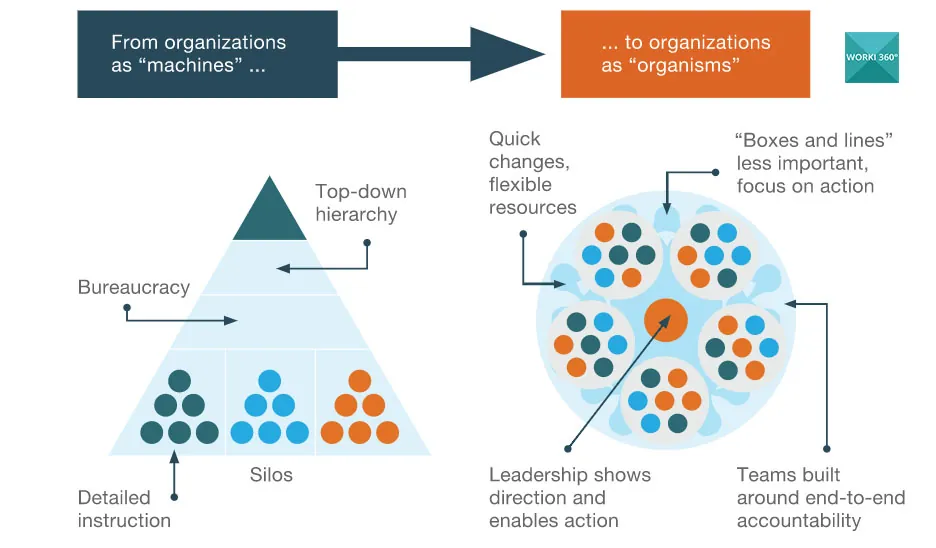

La función pública, durante décadas, ha estado envuelta en una narrativa de estabilidad, legalismo y procesos. Sin embargo, en la actualidad, el nuevo paradigma administrativo exige algo más: resultados, innovación y adaptabilidad. Dentro de este contexto, la evaluación de desempeño ya no es un instrumento accesorio, sino un catalizador de cambio que puede transformar profundamente la cultura organizacional de cualquier institución del Estado.

1. El inicio de una transformación: del cumplimiento al compromiso

En muchas entidades públicas, los servidores tienden a enfocarse en cumplir funciones de manera mecánica, a menudo impulsados más por el miedo a las sanciones que por la pasión de servir. Cuando se introduce una evaluación de desempeño bien diseñada y con criterios claros, se rompe esta lógica. Los trabajadores comprenden que sus acciones están alineadas con un propósito mayor, que sus aportes son visibles y que el buen desempeño tiene reconocimiento. Esto fomenta un cambio de mentalidad del "cumplo y miento" al "cumplo y me comprometo".

2. Reforzamiento de valores organizacionales

La evaluación bien aplicada puede convertirse en un espejo institucional. Al vincular el desempeño con valores como la eficiencia, la ética, la innovación o la transparencia, se impulsa a los trabajadores a actuar en coherencia con estos principios. La cultura organizacional ya no es solo una declaración en la pared, sino una vivencia cotidiana que se mide y retroalimenta.

3. Creación de líderes transformacionales

Los líderes públicos son piezas clave en la transformación cultural. Un sistema de evaluación efectivo no solo mide resultados, sino que impulsa a los líderes a convertirse en mentores y desarrolladores de talento. La evaluación permite visibilizar quién inspira, quién mejora al equipo y quién se convierte en agente de cambio. Esta visibilidad genera nuevos modelos de liderazgo que refuerzan el cambio cultural.

4. Implementación de círculos de retroalimentación continua

Una cultura organizacional orientada al alto desempeño necesita conversación, análisis y aprendizaje. El sistema de evaluación abre espacios estructurados para el diálogo entre líderes y colaboradores, identificando oportunidades de mejora, reconociendo logros y acordando planes de desarrollo. Esto rompe el silencio jerárquico tradicional y lo reemplaza con una lógica de aprendizaje horizontal.

5. Gestión de la identidad institucional

La transformación cultural no solo ocurre hacia dentro. Cuando los servidores públicos entienden que su trabajo es evaluado con criterios justos y orientados al bien común, comienzan a construir con orgullo una identidad institucional. Esta identidad se traduce en mayor compromiso, reducción de rotación, defensa institucional y mejora en la calidad del servicio al ciudadano.

6. Casos reales que inspiran

En países como Uruguay, Colombia o Chile, la implementación de sistemas de evaluación de desempeño con enfoque en resultados y competencias ha permitido reconfigurar entidades estatales enteras. Por ejemplo, el Ministerio de Hacienda chileno logró transformar un ambiente altamente jerárquico en uno colaborativo mediante la incorporación de evaluaciones participativas. La clave: alinear el desempeño con la cultura que se quiere construir.

7. El rol del equipo directivo

Para que esta transformación ocurra, es fundamental que la alta dirección esté comprometida. La cultura no cambia desde los escritorios, cambia desde el ejemplo. Si los directivos entienden que la evaluación no es un castigo, sino un sistema de mejora, comenzarán a promover una cultura de resultados, aprendizaje y motivación.

Conclusión:

La evaluación de desempeño es mucho más que una herramienta técnica. Bien gestionada, se convierte en una plataforma de transformación cultural profunda que permite al Estado dejar atrás modelos anacrónicos y abrazar una administración moderna, dinámica y orientada al ciudadano. La cultura organizacional no se impone, se construye. Y la evaluación, cuando es transparente, participativa y estratégica, es su cimiento más poderoso.

¿Cómo afecta la falta de retroalimentación efectiva el rendimiento del personal público?

En la función pública, donde la estabilidad laboral suele ser alta y los incentivos poco variables, la retroalimentación efectiva es uno de los pocos mecanismos directos para mejorar el rendimiento. Su ausencia crea un vacío crítico que afecta la motivación, la alineación estratégica y la calidad del servicio. La retroalimentación no es una cortesía gerencial: es una herramienta de dirección y transformación. 1. La desorientación profesional como norma Cuando los servidores públicos no reciben retroalimentación, operan en piloto automático. No saben si están haciendo bien su trabajo, si podrían mejorar o si su esfuerzo tiene sentido. Esta falta de claridad genera una cultura de indiferencia y conformismo, donde se cumplen tareas sin cuestionamientos ni aspiraciones. 2. Desconexión con los objetivos institucionales En un ecosistema donde el rendimiento no se conversa ni se mide adecuadamente, los trabajadores pierden el vínculo con los resultados. No comprenden cómo su rol contribuye al logro de objetivos mayores, y eso desincentiva la mejora continua. La retroalimentación constante vincula el esfuerzo individual con la misión del Estado. 3. Impacto en el desarrollo profesional La retroalimentación es la base del aprendizaje. Su ausencia impide que los trabajadores conozcan sus fortalezas y áreas de mejora. Esta ceguera profesional bloquea el desarrollo de competencias clave y limita la posibilidad de crecimiento interno. El trabajador público queda atascado en un modelo estático, sin impulso de evolución. 4. Generación de tensiones interpersonales Cuando los errores no se comunican, los conflictos se esconden o se agravan. En lugar de abordar situaciones desde el diálogo, se recurre al rumor, al reproche indirecto o al aislamiento. La falta de retroalimentación abre espacio para una cultura de pasividad o resentimiento, perjudicando el clima organizacional. 5. Liderazgos ausentes o autoritarios La retroalimentación efectiva humaniza la autoridad. En su ausencia, los líderes se vuelven distantes o autoritarios, evaluando sin dialogar o corrigiendo sin guiar. El colaborador se siente fiscalizado, no acompañado. Esto debilita la relación jefe-subalterno, clave para un alto rendimiento en contextos públicos. 6. Casos reales: el costo del silencio En muchos ministerios latinoamericanos, especialmente aquellos con estructuras muy verticales, la retroalimentación es percibida como confrontación. Esta cultura del silencio ha derivado en proyectos estancados, decisiones erradas y climas laborales tóxicos. Por el contrario, aquellas unidades que han incorporado procesos sistemáticos de retroalimentación (como talleres post-proyecto o revisiones trimestrales) muestran mayor agilidad y cohesión. 7. Propuesta estratégica para directivos Los líderes deben institucionalizar la retroalimentación como parte del proceso de evaluación. No basta con decir “muy bien” o “mal hecho”; se debe hablar de impacto, proponer mejoras, y escuchar al otro. Idealmente, todo comentario debe estar anclado en un indicador observable, conectarse con la visión institucional y terminar en un compromiso conjunto. Conclusión: La falta de retroalimentación efectiva es un veneno silencioso en la función pública. Desconecta al trabajador, debilita a los líderes y desacelera la transformación institucional. En cambio, una cultura de retroalimentación clara, frecuente y orientada a resultados permite crear equipos comprometidos, alineados y en constante evolución. En tiempos donde la confianza ciudadana en el Estado está en juego, cada palabra cuenta. Y la retroalimentación es el verbo más poderoso que puede conjugar un gerente público.

¿Cómo identificar brechas de desempeño sin afectar el clima laboral?

Uno de los mayores temores de cualquier líder en la administración pública es que la evaluación de desempeño, lejos de generar mejoras, termine deteriorando el clima laboral, alimentando resentimientos, inseguridades o divisiones. Sin embargo, identificar las brechas de desempeño no tiene por qué ser un proceso doloroso ni destructivo. Con la estrategia adecuada, se puede convertir en una poderosa palanca de desarrollo colectivo, manteniendo la motivación y reforzando la cohesión institucional. 1. Comprender el concepto: la brecha como oportunidad, no como culpa Primero, hay que desmontar la percepción de que detectar una brecha de desempeño es sinónimo de señalar culpables. La verdadera gerencia moderna sabe que toda brecha es un punto de partida, no un juicio. Cuando se logra transmitir esta filosofía a los equipos, el ambiente se transforma: lo que antes era una amenaza, ahora es una oportunidad de mejora. 2. Crear un sistema basado en evidencia objetiva El mayor enemigo del clima laboral en los procesos de evaluación es la subjetividad. Por ello, es fundamental que los gerentes diseñen sistemas de evaluación con indicadores claros, metas realistas y criterios previamente conocidos por los colaboradores. Cuando todos entienden qué se mide, cómo se mide y por qué, disminuye la incertidumbre y se genera confianza. 3. Utilizar herramientas de diagnóstico participativo Las herramientas como encuestas 360°, evaluaciones entre pares, grupos focales y entrevistas individuales permiten identificar brechas desde la percepción colectiva y no solo desde la autoridad. Este enfoque participativo no solo recoge información más rica, sino que hace sentir a los trabajadores parte del proceso, disminuyendo resistencias y fortaleciendo el clima de colaboración. 4. Personalizar la retroalimentación con inteligencia emocional No todas las personas reciben la retroalimentación de la misma manera. Un líder público eficaz adapta su estilo al perfil del evaluado. Usar un enfoque empático, centrado en hechos, con lenguaje positivo y orientado a soluciones, permite señalar las brechas sin generar reacciones defensivas. Es el arte de corregir sin herir, mejorar sin humillar. 5. Alinear la evaluación con planes de mejora concretos Nada deteriora más el clima que una evaluación que detecta brechas pero no ofrece caminos de desarrollo. Por eso, cada diagnóstico debe estar vinculado a un plan de acción personalizado: capacitaciones, acompañamiento, reasignación de tareas, mentorías. Así, el trabajador siente que el sistema lo apoya, no lo sanciona, y que hay una intención real de mejorar en conjunto. 6. Comunicar los resultados en clave de equipo, no individualismo Cuando las evaluaciones son públicas y comparativas, crean rivalidades y tensiones. En cambio, cuando se comunican resultados desde un enfoque colectivo —por ejemplo, "estas son las áreas que como equipo debemos fortalecer"— se protege el clima laboral y se construye solidaridad institucional. El cambio deja de ser una carga individual y se convierte en un reto compartido. 7. Fortalecer una cultura institucional de aprendizaje Un error común en las entidades públicas es que se asocie evaluación con fiscalización. Para evitar esto, es crucial construir una narrativa institucional donde el aprendizaje continuo sea un valor. Esto se logra reconociendo públicamente los esfuerzos de mejora, celebrando los avances, y normalizando el hecho de que todo servidor, por muy competente que sea, siempre tiene algo por perfeccionar. 8. Casos de éxito: ejemplo desde la gestión municipal En varias municipalidades peruanas y colombianas, se implementaron programas piloto de evaluación con enfoque positivo. A través de "sesiones de feedback colaborativo", los equipos identificaban sus propias brechas sin necesidad de una evaluación punitiva. El resultado fue una mejora significativa en la productividad y un aumento notable en la satisfacción del personal, demostrado en encuestas internas. La clave fue la participación, el respeto y la mirada constructiva. 9. El rol de los líderes: guardianes del clima Los líderes no solo deben comunicar las brechas con asertividad, sino también actuar como puentes emocionales entre la evaluación y la acción. Son ellos quienes deben monitorear cómo se sienten sus equipos, abrir espacios de conversación segura y asegurarse de que nadie quede aislado o desmotivado tras el proceso. Conclusión: Identificar brechas de desempeño sin afectar el clima laboral no solo es posible: es necesario y deseable. Con una visión estratégica, herramientas objetivas, comunicación empática y planes de desarrollo reales, las evaluaciones pueden convertirse en una experiencia transformadora, tanto para la institución como para cada trabajador público. Porque al final, la verdadera excelencia pública no se logra evitando los errores, sino aprendiendo y creciendo a partir de ellos, como un equipo cohesionado.

¿Cómo debe manejarse la confidencialidad en los procesos de evaluación de servidores públicos?

En cualquier entorno organizacional, pero particularmente en la función pública, la confidencialidad en los procesos de evaluación de desempeño no es solo una buena práctica: es un pilar de la integridad institucional. La manera en que se resguarda, administra y comunica la información evaluativa define la legitimidad del sistema, la confianza del personal y, en muchos casos, la sostenibilidad del cambio organizacional. 1. Confidencialidad no es secretismo: es respeto profesional Existe una confusión común entre "confidencialidad" y "secretismo". En un entorno institucional maduro, la confidencialidad no busca ocultar información, sino proteger la dignidad, los datos personales y el proceso de mejora del trabajador. Implica que los resultados de la evaluación solo sean accesibles a las personas directamente involucradas en su tratamiento y uso: evaluador, evaluado, y el equipo autorizado de Recursos Humanos o Dirección. 2. Establecer protocolos normativos claros Un error común es implementar evaluaciones sin un marco normativo que establezca los límites de uso, acceso y divulgación de la información. Toda entidad pública debe contar con un protocolo formal de manejo de datos de desempeño, sustentado en normativas nacionales de protección de datos personales y en lineamientos institucionales que refuercen la transparencia responsable. 3. Capacitación del personal evaluador y del área de RR.HH. No se puede confiar la confidencialidad a la buena intención. Debe ser enseñada, reforzada y monitoreada. Los jefes directos y evaluadores deben ser formados no solo en aspectos técnicos de la evaluación, sino en aspectos éticos: cómo comunicar resultados, cómo guardar la información, y qué hacer ante solicitudes externas o internas de acceso. RR.HH. debe actuar como el garante técnico y moral del proceso. 4. Diseño tecnológico con seguridad embebida Las plataformas de evaluación deben tener módulos de encriptación, autenticación de usuarios y control de accesos diferenciados. No basta con un Excel en una carpeta compartida: se requiere una arquitectura digital que proteja la información como un activo crítico. Además, deben generarse bitácoras de acceso para rastrear cualquier intento de visualización indebida. 5. Comunicación institucional que refuerce la confianza Una evaluación que no explica cómo se protege la información puede generar temor, especulación y desconfianza. Por ello, se debe comunicar claramente a todo el personal el protocolo de confidencialidad: quién accede, con qué fin, cómo se guarda la información y cómo se asegura su uso ético. Esta transparencia genera confianza institucional, elemento clave en todo sistema evaluativo. 6. Manejo ético de los resultados negativos Cuando un resultado no es favorable, se incrementa la sensibilidad. Por eso, el diálogo debe darse en un entorno privado, sin intermediarios innecesarios y con un enfoque constructivo y empático. Jamás debe discutirse un bajo desempeño en reuniones grupales ni utilizarse como argumento en espacios informales. La dignidad del servidor público está por encima de cualquier cifra. 7. Rol de los superiores jerárquicos: guardianes de la ética Los líderes no solo deben acatar el protocolo: deben modelarlo. Cualquier uso inadecuado de información —por ejemplo, compartir evaluaciones en decisiones políticas o usarlas como presión indebida— socava no solo el sistema, sino la cultura institucional. Un verdadero directivo público sabe que la confianza no se impone, se cultiva con cada acto. 8. Casos reales: lecciones aprendidas En 2022, una entidad pública de América Latina fue cuestionada por filtrar evaluaciones de desempeño a medios locales. Aunque las evaluaciones eran técnicamente válidas, el escándalo fue mayúsculo: se interpretó como persecución política. ¿El resultado? Se suspendió el proceso, se afectó la moral del personal y se puso en duda la credibilidad del sistema. Por el contrario, organismos como el Servicio Civil en Uruguay han fortalecido la legitimidad de sus procesos gracias a un blindaje ético y técnico de la información evaluativa. 9. Evaluaciones 360°: una capa más de sensibilidad Cuando se utiliza la evaluación 360°, el tema de confidencialidad es aún más complejo. Se deben anonimizar los comentarios, proteger la identidad de los evaluadores indirectos y explicar claramente que la finalidad es el desarrollo, no la sanción. Una evaluación 360° mal gestionada puede destruir relaciones laborales; bien implementada, construye puentes de mejora colectiva. 10. Procedimientos para el manejo de conflictos Toda institución debe contar con mecanismos de reclamo y auditoría ética para el uso indebido de la información. Si un servidor considera que su evaluación ha sido compartida o manipulada indebidamente, debe tener canales claros para denunciar, sin temor a represalias. Este tipo de garantía refuerza la confianza en el sistema y envía un mensaje potente: la institución protege a su gente. Conclusión: La confidencialidad en los procesos de evaluación no es un detalle técnico; es el alma ética del sistema. Sin ella, no hay confianza, legitimidad ni voluntad de mejora. Con ella, se construye un entorno institucional donde la mejora continua es segura, respetuosa y profesional. En un mundo donde la función pública necesita credibilidad, cada dato de desempeño debe ser tratado con la misma seriedad que una política pública. Porque al final, lo que está en juego no es solo el rendimiento de una persona, sino la confianza de todo un Estado.

¿Cómo vincular el desempeño con la ética pública?

Hablar de desempeño sin hablar de ética pública es como hablar de velocidad sin dirección. En la función pública, alcanzar metas no puede significar sacrificar principios. Por ello, los sistemas modernos de evaluación deben trascender los resultados cuantitativos para integrar, de manera transversal y medible, la conducta ética como parte del rendimiento institucional.

1. Comprender el concepto: el desempeño no es solo "hacer", sino "cómo se hace"

Muchos sistemas tradicionales se centran exclusivamente en métricas de cumplimiento: expedientes resueltos, metas alcanzadas, indicadores financieros. Sin embargo, este enfoque puede invisibilizar malas prácticas como el favoritismo, la omisión deliberada, el uso inadecuado del poder o la evasión de responsabilidades. Por ello, el desempeño debe medirse también en función de los valores que guían la acción pública: integridad, justicia, transparencia, equidad.

2. Incluir criterios éticos en los instrumentos de evaluación

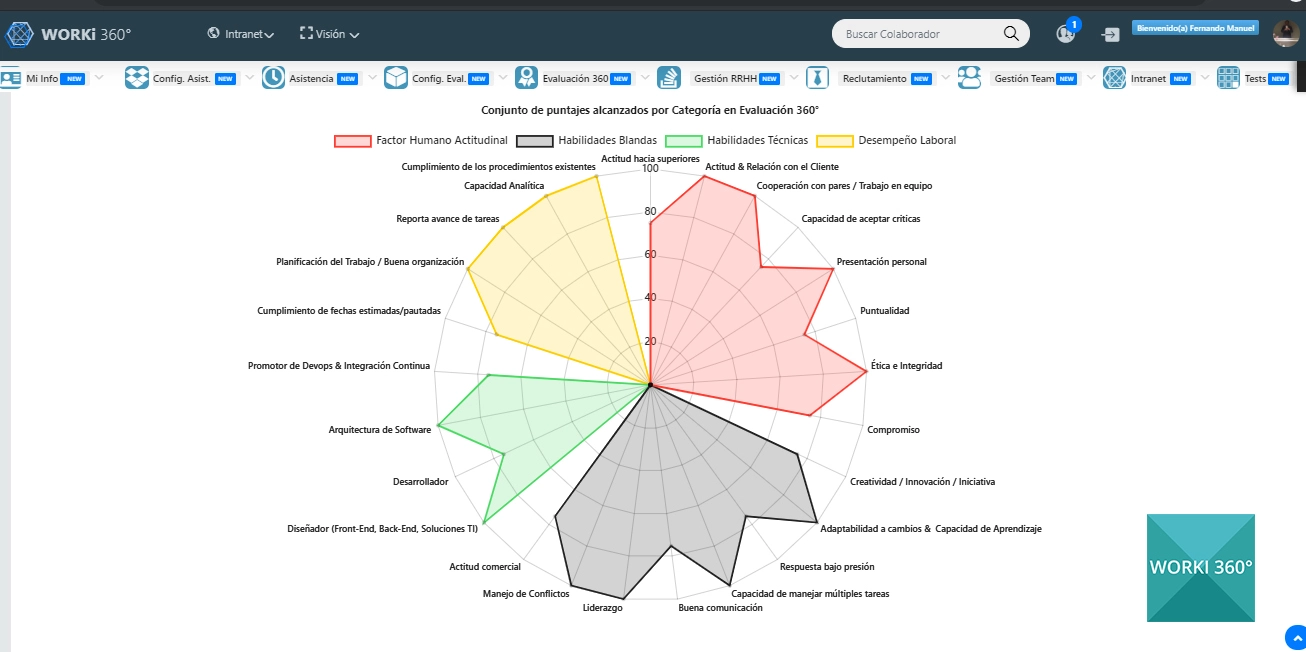

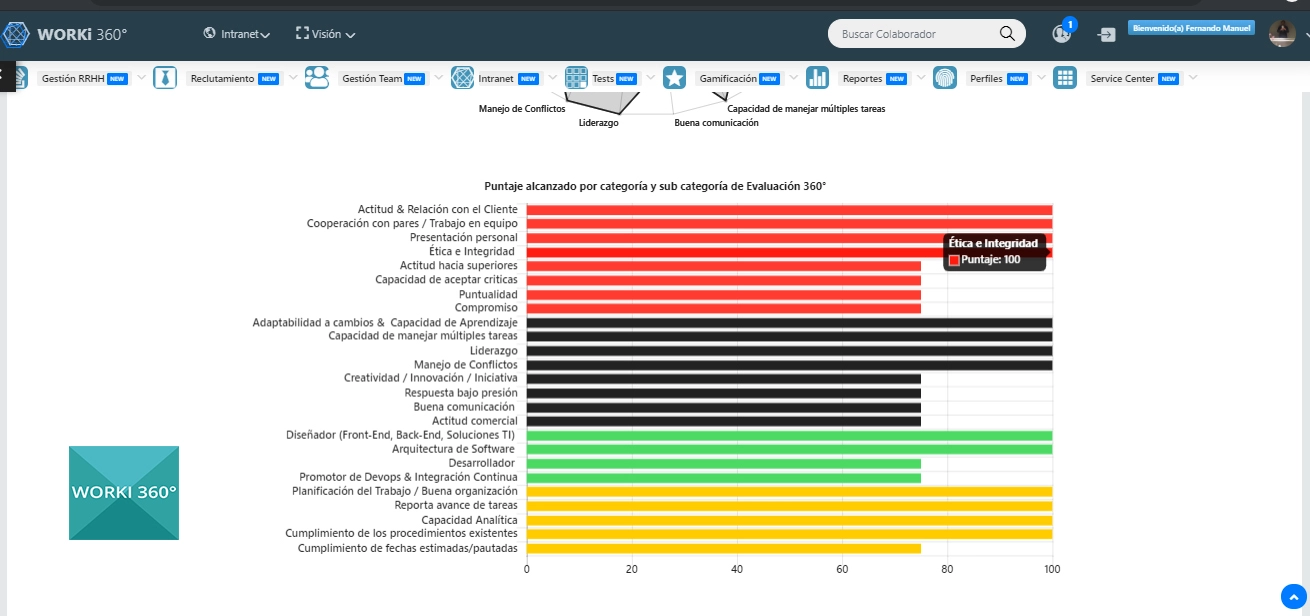

La manera más directa de vincular ética y desempeño es incorporarla como una dimensión evaluativa formal. Esto implica, por ejemplo, que en cada ficha o entrevista de evaluación haya un apartado donde se valore el apego del servidor público a códigos de conducta, manejo ético de la información, cumplimiento de normas internas, y actitud frente a conflictos de interés. De este modo, la ética deja de ser un discurso y pasa a ser un criterio operativo.

3. Promover evaluaciones integrales basadas en competencias éticas

Más allá de lo técnico, una evaluación orientada a la ética debe identificar competencias como la responsabilidad social, la conciencia institucional, la transparencia en la toma de decisiones, y la honestidad intelectual. Estas competencias deben estar descritas en el marco evaluativo y asociadas a niveles de desarrollo observables, de modo que se pueda calificar y retroalimentar de manera justa.

4. Desarrollar mecanismos de observación y verificación ética

Incluir ética en la evaluación exige evidencia. Por eso, deben establecerse canales que permitan reportar conductas inadecuadas, mecanismos de observación cruzada (evaluaciones entre pares, ciudadanía o auditores internos), y espacios de reflexión ética durante el año, como parte del seguimiento al desempeño. La ética no se infiere: se verifica en la práctica.

5. Crear incentivos no solo por resultados, sino por comportamiento ético

Uno de los grandes vacíos de los modelos tradicionales es premiar el resultado sin importar cómo se logra. Un sistema justo y moderno debe reconocer a quienes encarnan los valores públicos, aunque sus resultados sean medianos, y cuestionar a quienes logran metas sacrificando principios. Este tipo de enfoque transforma la cultura interna y protege a los servidores comprometidos.

6. Incorporar la ética pública como parte de la retroalimentación continua

Cada ciclo de evaluación debe tener un momento para hablar de la conducta ética, y no solo del resultado. El diálogo entre jefe y colaborador debe incluir preguntas como: ¿cómo enfrentaste dilemas éticos este semestre?, ¿qué decisiones tomaste pensando en el bien común?, ¿hubo alguna situación de presión indebida? Estas preguntas normalizan la conversación ética y la hacen parte del ciclo de mejora continua.

7. Capacitación continua en ética aplicada a la gestión pública

No se puede evaluar lo que no se enseña. Por ello, las instituciones públicas deben formar permanentemente a su personal en ética aplicada, integrándola a los programas de inducción, desarrollo de liderazgo y fortalecimiento institucional. Así, cuando la evaluación pregunta por valores, estos ya han sido explorados, discutidos y asumidos por los equipos.

8. Ejemplos reales: el caso de Canadá y su enfoque ético en evaluación

Canadá ha sido uno de los países pioneros en incorporar ética en la gestión del desempeño público. A través del programa Values and Ethics Code for the Public Sector, sus evaluaciones incluyen criterios como imparcialidad, respeto, compromiso con la ciudadanía y uso adecuado de recursos. Estos criterios tienen el mismo peso que los resultados técnicos. El resultado: altos niveles de confianza ciudadana y un servicio civil altamente profesionalizado.

9. Rol del liderazgo: coherencia entre el decir y el hacer

De nada sirve incluir ética en el papel si los líderes actúan con doble discurso. Los altos mandos deben ser ejemplos vivientes del comportamiento ético, tanto en su desempeño visible como en la forma en que evalúan a otros. Una evaluación ética sin liderazgo ético es letra muerta.

10. Riesgos de no hacerlo: corrupción de alto rendimiento

Uno de los peores escenarios para una institución pública es tener colaboradores eficaces pero antiéticos: personas que logran resultados manipulando procesos, malgastando recursos, favoreciendo intereses privados o destruyendo equipos. Si la evaluación no mide ética, este tipo de perfil es promovido, premiado y reproducido. El daño que esto causa a la organización y a la confianza pública es incalculable.

Conclusión:

Vincular desempeño y ética pública no es una opción gerencial, es una urgencia moral del Estado moderno. Un sistema que evalúa resultados sin valores produce tecnócratas eficientes, pero no servidores públicos. Solo cuando la evaluación abraza la ética como un componente estructural se puede aspirar a una administración pública digna, confiable y orientada al bien común. Porque en el servicio al Estado, el "cómo" importa tanto como el "cuánto" y el "qué".

¿Cómo implementar sistemas de evaluación en gobiernos locales con pocos recursos?

La creencia de que los sistemas de evaluación de desempeño son exclusivos de los grandes ministerios o entidades con grandes presupuestos ha frenado durante décadas la mejora de la función pública en el ámbito local. Sin embargo, no es el dinero el que hace eficiente un sistema de evaluación, sino su diseño inteligente, su alineación con la realidad territorial y su conexión con la cultura institucional.

Los gobiernos locales —municipalidades, distritos, provincias— son el primer contacto del ciudadano con el Estado. Por tanto, su desempeño no solo impacta en la eficiencia de los servicios, sino en la legitimidad del propio sistema democrático. Y en ese escenario, evaluar para mejorar no es un lujo: es una necesidad urgente, incluso (y sobre todo) en contextos de austeridad.

1. Evaluación simplificada, no simplista

No es necesario implementar un sistema costoso o tecnológicamente complejo para comenzar a evaluar. Lo importante es construir un modelo realista, escalable y comprensible para todos los niveles del gobierno local. Se puede iniciar con formatos impresos, formularios simples, entrevistas estructuradas o reuniones de revisión de desempeño por área, siempre que se basen en objetivos claros y criterios bien definidos.

2. Priorizar funciones críticas para iniciar el proceso

Cuando los recursos son escasos, hay que ser selectivos. No es necesario evaluar a todo el personal de inmediato. Se puede comenzar con las áreas estratégicas o críticas, como gestión de residuos, atención ciudadana, fiscalización o recaudación. Esto permite demostrar resultados rápidos, generar aprendizaje institucional y luego escalar gradualmente el sistema.

3. Aprovechar el conocimiento local y el liderazgo comunitario

En contextos locales, el conocimiento del territorio y las relaciones con la comunidad son claves. Involucrar a líderes vecinales, asociaciones civiles o juntas de usuarios puede ofrecer información valiosa sobre el desempeño de ciertos funcionarios, especialmente en tareas de atención al público. Este enfoque participativo fortalece la confianza y legitima el proceso evaluativo.

4. Usar herramientas de bajo costo pero alto impacto

Existen muchas herramientas gratuitas o de bajo costo que pueden ayudar a levantar, procesar y analizar datos de desempeño:

Formularios de Google para autoevaluaciones y evaluaciones por pares

Tablas en Excel para monitorear metas

Reuniones bimensuales de seguimiento

Murales físicos con avances visibles de cada área

Cuestionarios comunitarios en papel para validar percepción de servicio

Lo importante no es la herramienta, sino su consistencia, continuidad y utilidad.

5. Diseñar indicadores cualitativos y cuantitativos adecuados al contexto

Muchos gobiernos locales fracasan en sus evaluaciones porque intentan copiar modelos de instituciones nacionales sin adaptarlos. Es clave diseñar indicadores alineados a la realidad local, como:

% de quejas resueltas en juntas vecinales

Tiempo promedio de respuesta a solicitudes en ventanilla

Grado de limpieza de espacios públicos medido por supervisión ciudadana

Niveles de participación en actividades comunitarias

Así, se logra una evaluación contextualizada, tangible y socialmente legítima.

6. Capacitar sin costo: alianzas con universidades y ONG

Una estrategia muy efectiva para municipios sin presupuesto es aliarse con universidades locales, institutos técnicos, organismos multilaterales o fundaciones que deseen aportar a la gestión pública local. Estas entidades pueden ayudar a diseñar los modelos de evaluación, capacitar al personal, o incluso levantar los primeros diagnósticos. Muchos de estos servicios se ofrecen como parte de proyectos de responsabilidad social o formación profesional.

7. Crear una cultura de evaluación como parte del trabajo cotidiano

Más allá de los instrumentos, la clave es construir una cultura donde el rendimiento se observe, se valore y se mejore cada día. Esto se logra con prácticas como:

Revisiones semanales de avance de tareas

Reconocimiento público de buenos desempeños

Espacios de retroalimentación entre líderes y equipos

Inclusión del desempeño como criterio en asignación de responsabilidades

Cuando esto ocurre, la evaluación deja de ser un evento anual para convertirse en una herramienta viva de gestión.

8. Casos reales: la eficiencia nace de la voluntad, no del presupuesto

En comunidades rurales del sur de México, varios municipios lograron implementar sistemas de evaluación básicos usando fichas de seguimiento manual, donde cada jefe reportaba mensualmente los avances de su equipo y se discutían en sesiones con el alcalde. Aunque rudimentarios, estos sistemas mejoraron significativamente la prestación de servicios y el involucramiento del personal. En Paraguay, varios gobiernos departamentales han usado WhatsApp como canal informal de retroalimentación en tiempo real entre directores y trabajadores de campo. La creatividad puede sustituir al presupuesto si hay voluntad política.

9. Monitorear y ajustar continuamente

Todo sistema de evaluación debe tener un espacio para ser evaluado en sí mismo. Esto significa recoger percepciones de los funcionarios, revisar qué indicadores funcionan, corregir sesgos y adaptarse a nuevas realidades. En contextos de pocos recursos, este ejercicio es aún más vital, pues asegura que cada acción tenga un retorno tangible.

10. El rol clave del alcalde y su equipo de confianza

En los gobiernos locales, el liderazgo político es esencial. Si el alcalde y su equipo directivo respaldan, modelan y exigen el uso de la evaluación como herramienta de mejora, el sistema se consolida. Si lo ven como un trámite, se desvanece. Por ello, el primer paso es alinear a la alta dirección con la visión de una gestión basada en evidencia y mérito.

Conclusión:

Implementar un sistema de evaluación de desempeño en gobiernos locales con pocos recursos no solo es posible, sino urgente. No requiere grandes plataformas ni consultores caros, sino liderazgo, enfoque, compromiso con la mejora continua y una profunda conexión con la comunidad. Porque en el Estado local, cada mejora en el desempeño es una mejora directa en la vida de las personas. Y no hay presupuesto que justifique la inacción cuando lo que está en juego es la dignidad del servicio público.

¿Qué tan efectiva es la gamificación como herramienta para evaluar?

Durante mucho tiempo, la evaluación del desempeño en el sector público ha sido percibida como un proceso formal, rígido, técnico y, en muchos casos, desmotivador. Pero en los últimos años, ha surgido una tendencia innovadora que busca romper esa dinámica: la gamificación. Aplicada correctamente, la gamificación puede convertirse en una herramienta poderosa para incrementar la participación, mejorar el aprendizaje, y generar compromiso con los objetivos institucionales. Sin embargo, también requiere criterios claros para evitar que se convierta en una distracción decorativa.

1. ¿Qué es la gamificación y por qué interesa a la función pública?

Gamificación no significa "jugar en el trabajo", sino aplicar dinámicas, mecánicas y elementos de juego (puntos, niveles, retos, recompensas, rankings) a contextos no lúdicos, como la evaluación de desempeño. Su objetivo es motivar comportamientos, facilitar la retroalimentación y mejorar la experiencia del usuario. En la función pública, puede ser una palanca para transformar procesos percibidos como fríos o burocráticos en experiencias significativas.

2. Aumentar la participación y el interés en el proceso evaluativo

Una de las principales ventajas de la gamificación es que incrementa la participación voluntaria en procesos que normalmente generan resistencia. Cuando se gamifica una autoevaluación o una retroalimentación entre pares, por ejemplo, los servidores se involucran con mayor apertura, ya que el formato lúdico reduce el estrés asociado a ser evaluado. También permite visualizar el progreso individual de forma amigable, en vez de simplemente recibir un puntaje frío.

3. Facilita la retroalimentación continua y el aprendizaje en tiempo real

La gamificación permite incorporar sistemas de feedback inmediato y en pequeñas dosis, lo que facilita la mejora progresiva y reduce la ansiedad de evaluaciones anuales. Por ejemplo, los funcionarios pueden recibir "insignias" por habilidades desarrolladas, completar "misiones" semanales de mejora, o recibir alertas con recomendaciones personalizadas. Esta dinámica fomenta el aprendizaje práctico, incremental y orientado al desempeño diario.

4. Refuerza el sentido de pertenencia y competencia sana

Un sistema gamificado bien estructurado puede fomentar una competencia saludable entre equipos o áreas, siempre y cuando se base en valores éticos, no en métricas de productividad aisladas. Esto puede dinamizar instituciones rígidas, promover la colaboración entre oficinas y estimular la creatividad en la resolución de problemas cotidianos. Además, cuando se integran elementos como "líderes del mes" o "retos colectivos", se fortalece el sentido de identidad institucional.

5. Casos reales: gamificación en el sector público

Países como Estonia, Corea del Sur y Canadá han implementado elementos de gamificación en sus procesos de evaluación y capacitación del talento público. Por ejemplo, en Canadá, el Canada School of Public Service incorporó un sistema de insignias digitales para funcionarios que completaban entrenamientos específicos vinculados al desempeño. En Corea del Sur, se utilizan plataformas digitales con desafíos semanales para mejorar prácticas en el servicio al ciudadano. Los resultados han sido positivos en términos de motivación, participación y aprendizaje sostenido.

6. Precauciones: cuando la gamificación puede volverse superficial

La gamificación mal aplicada puede trivializar procesos serios o convertirse en un distractor. Si se enfoca solo en recompensas simbólicas y no en el desarrollo real, se corre el riesgo de premiar el juego más que el desempeño. Además, si el diseño no está alineado con la cultura institucional, puede generar resistencia o ser visto como infantil. Por ello, todo sistema gamificado debe estar anclado en objetivos claros, principios éticos y metas institucionales reales.

7. Inclusión de indicadores éticos y sociales en entornos gamificados

Una buena práctica es no limitar los retos o recompensas a metas productivas. Se pueden crear retos relacionados con el comportamiento ético, la colaboración interáreas, la atención inclusiva al ciudadano o la innovación en procesos internos. Esto garantiza que la gamificación refuerce una cultura institucional integral y no solo cuantitativa.

8. Herramientas y plataformas de bajo costo para gobiernos públicos

No es necesario adquirir plataformas costosas para aplicar gamificación. Existen herramientas gratuitas o de bajo costo como Kahoot, Quizizz, Trello, Google Forms con puntos automáticos, o incluso mecánicas de Excel gamificadas, que permiten aplicar dinámicas motivadoras en procesos de evaluación. Algunas municipalidades en América Latina han desarrollado tableros físicos gamificados, donde los equipos marcan avances semanales como si fueran niveles de un juego cooperativo. La clave está en la creatividad y la intención estratégica.

9. Gamificación como herramienta de transformación cultural

Más allá del formato, la gamificación representa una oportunidad para cambiar la forma en que los funcionarios públicos se relacionan con la evaluación y el aprendizaje. Puede contribuir a una cultura de mejora continua, donde el error no se castiga, sino que se convierte en parte del juego del aprendizaje. Esta lógica promueve humildad institucional, resiliencia y mejora constante, atributos esenciales para un Estado moderno.

10. Recomendaciones para directivos públicos que deseen implementarla

Iniciar con pilotos simples en áreas receptivas al cambio.

Involucrar al personal en el diseño de los retos y métricas.

Asegurar que la gamificación refuerce la misión institucional.

Evitar premiar comportamientos competitivos que perjudiquen el trabajo en equipo.

Usar la gamificación como una herramienta complementaria, no como sustituto de la evaluación tradicional.

Conclusión:

La gamificación, aplicada con estrategia y ética, puede revolucionar la forma en que se mide y mejora el desempeño en la función pública. No se trata de hacer del Estado un videojuego, sino de humanizar los procesos evaluativos, fomentar el aprendizaje dinámico y alinear la motivación personal con los objetivos públicos. En un mundo que exige innovación desde lo público, la gamificación se presenta como un aliado poderoso —no para jugar, sino para transformar.

¿Cómo generar engagement con el personal a través de la evaluación?

La evaluación del desempeño en la función pública ha sido históricamente concebida como un ejercicio administrativo, a veces incluso como un trámite obligatorio más que como una herramienta de gestión. Sin embargo, cuando se rediseña con intención estratégica y enfoque humano, puede convertirse en un instrumento altamente efectivo para generar engagement: ese estado mental y emocional en el que las personas se sienten comprometidas, involucradas y orgullosas de pertenecer a su organización.

1. Entender el engagement más allá de la motivación

El engagement no es simplemente estar motivado o “contento” con el trabajo. Es un nivel superior de implicación emocional y cognitiva donde el servidor público se siente parte del propósito institucional y actúa con iniciativa, entusiasmo y resiliencia. La evaluación de desempeño, si está bien estructurada, puede ser el puente entre la tarea diaria y el propósito público mayor, conectando lo que el funcionario hace con lo que el Estado busca lograr.

2. Iniciar con un propósito compartido

Toda evaluación debe comenzar respondiendo a una pregunta fundamental: ¿Para qué evaluamos? Si la respuesta es controlar, castigar o llenar informes, el personal desconectará emocionalmente del proceso. En cambio, si la evaluación se presenta como un instrumento para reconocer, mejorar y crecer, entonces se convierte en un canal legítimo para fortalecer el vínculo entre la persona y la institución.

3. Construir la evaluación de manera participativa

Uno de los factores que más fortalece el engagement es sentir que se tiene voz. Por ello, incluir al personal en el diseño de los indicadores, en la definición de competencias clave o en la selección de herramientas, genera apropiación. El mensaje es claro: “No evaluamos para ustedes, sino con ustedes”. Este enfoque participativo activa la corresponsabilidad y disminuye la resistencia natural al cambio.

4. Personalizar la evaluación: cada servidor es único

Un error común en el sector público es aplicar instrumentos genéricos, como si todos los servidores tuvieran el mismo perfil, motivaciones o contexto. Una evaluación alineada al engagement debe incorporar componentes personalizados, considerando las funciones reales del cargo, el entorno en que se desempeña, sus aspiraciones y su trayectoria. Personalizar no significa ser arbitrario, sino ser justo.

5. Incorporar el reconocimiento como parte estructural del proceso

Nada genera más compromiso que sentir que el trabajo bien hecho es visto, valorado y celebrado. El sistema evaluativo debe contemplar no solo la retroalimentación correctiva, sino también el reconocimiento positivo: verbal, escrito, simbólico o incluso en términos de desarrollo profesional. Esto convierte la evaluación en una experiencia emocionalmente significativa, no meramente técnica.

6. Dar seguimiento con planes de desarrollo claros

Uno de los principales generadores de desmotivación es que la evaluación “quede en nada”. El engagement se potencia cuando el colaborador ve que el proceso tiene un impacto tangible en su desarrollo: que a partir de la evaluación accede a una capacitación, es incluido en un nuevo proyecto o recibe mentoría para asumir nuevos retos. La mejora debe ser visible y conectada con oportunidades reales.

7. Usar la evaluación como una conversación, no un formulario

El corazón del engagement está en la relación. Por eso, la evaluación más poderosa no es la que mejor puntaje arroja, sino la que genera un diálogo de confianza, honestidad y visión compartida entre el líder y el evaluado. Este tipo de interacción humana y profesional refuerza el sentido de pertenencia, permite alinear expectativas y abre espacio para la co-creación de soluciones.

8. Casos reales: cuando la evaluación transforma culturas

En Colombia, la Alcaldía de Medellín implementó un sistema de evaluación con enfoque de desarrollo humano, que no solo medía indicadores de productividad, sino que incluía sesiones de coaching, retroalimentación constructiva y metas personales. El resultado fue un incremento significativo del índice de engagement, reducción de rotación y mejora del clima laboral. En Perú, el programa Servir ha impulsado mecanismos que integran evaluación y reconocimiento simbólico a través de distinciones institucionales, reforzando el compromiso de los servidores.

9. Tecnología al servicio del engagement

Herramientas digitales como tableros de desempeño interactivos, aplicaciones móviles de retroalimentación o sistemas de seguimiento en tiempo real empoderan al personal, al darle control sobre su propio progreso. Esto genera autonomía, uno de los principales motores del engagement, y convierte al servidor en protagonista de su evaluación, no en objeto pasivo del proceso.

10. El liderazgo como multiplicador de compromiso

Finalmente, ningún sistema de evaluación generará engagement si no cuenta con líderes que crean en él, lo promuevan con convicción y lo vivan con coherencia. Los líderes deben actuar como mentores evaluadores, capaces de leer no solo datos, sino emociones, aspiraciones y contextos. Un jefe que evalúa desde el respeto y la visión compartida construye confianza, y la confianza es la raíz del engagement.

Conclusión:

La evaluación del desempeño en la función pública puede ser mucho más que una herramienta de medición: puede ser una fuente poderosa de compromiso, motivación y sentido institucional. Cuando se alinea con los valores de reconocimiento, participación, desarrollo y diálogo, se convierte en un acto de conexión emocional con la misión del Estado. Porque al final, los grandes logros públicos no se construyen con estructuras ni procesos, sino con personas comprometidas con un propósito mayor.

¿Cómo se mide el impacto institucional del desempeño individual?

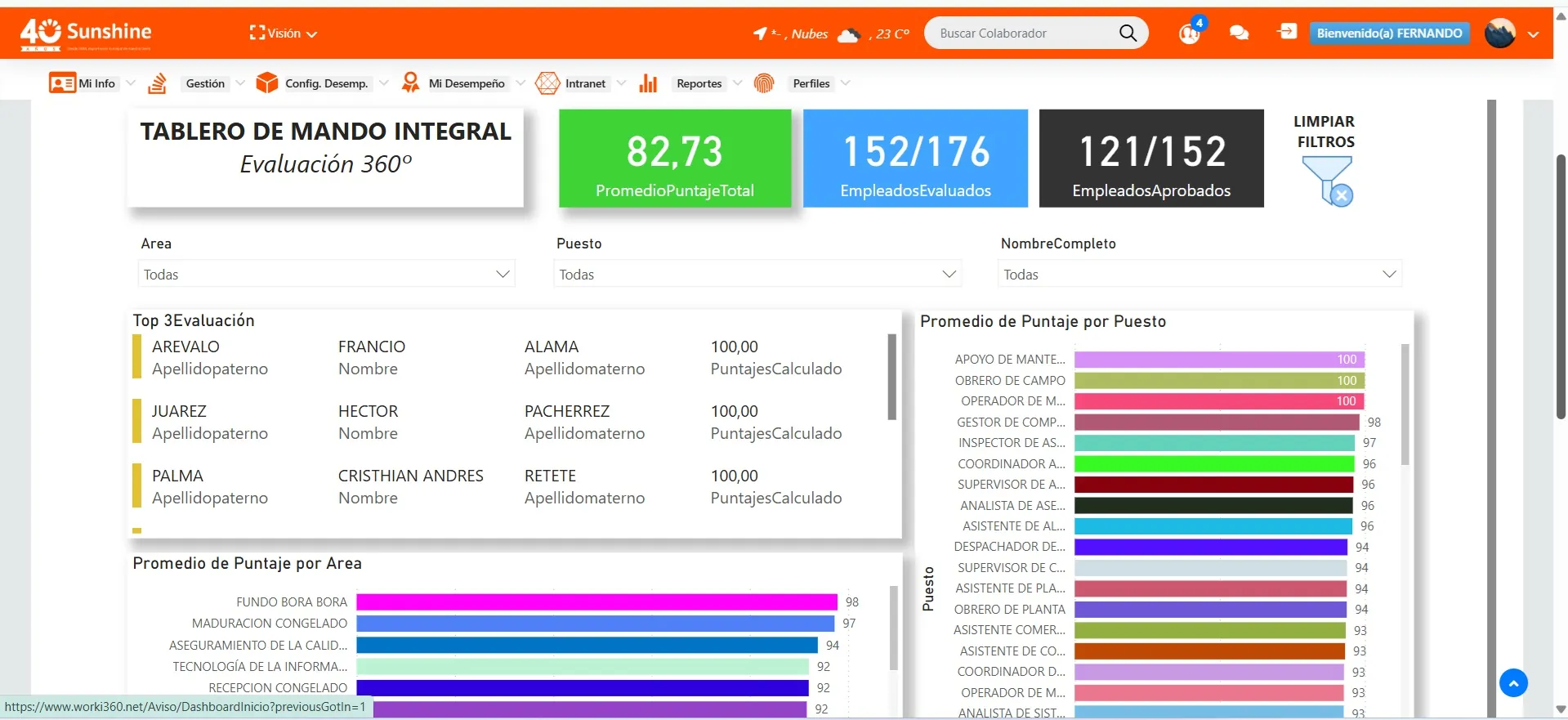

En la función pública moderna, no basta con que los funcionarios “hagan bien su trabajo”. Es necesario demostrar cómo ese desempeño individual contribuye al logro de los objetivos institucionales, genera valor público y fortalece la confianza ciudadana. Esta conexión entre desempeño personal e impacto institucional no es solo un ejercicio técnico: es una responsabilidad gerencial, estratégica y ética. 1. Desempeño e impacto: una relación muchas veces invisibilizada Uno de los grandes errores en los sistemas de evaluación tradicionales es quedarse en el nivel del “cumplimiento de funciones”, sin preguntarse qué efecto tiene ese cumplimiento sobre los resultados colectivos de la entidad. Esta desconexión genera equipos eficientes, pero desalineados. Por eso, medir el impacto institucional del desempeño individual exige un cambio de enfoque: del hacer al aportar. 2. Alineación de metas individuales con los objetivos estratégicos El primer paso para medir impacto es asegurar que cada colaborador tenga metas individuales que contribuyan directa o indirectamente a los resultados institucionales. Esto se logra estableciendo una cadena lógica entre el plan operativo, los objetivos estratégicos y las actividades del puesto. Si el analista técnico contribuye a la ejecución de un programa social, su impacto debe medirse en función del avance real del programa, no solo en términos de cumplimiento burocrático. 3. Uso de indicadores de resultado, no solo de proceso Evaluar solo lo que se hace (procesos, entregables, reportes) no basta. Es clave incorporar indicadores de resultado, como por ejemplo: Reducción de tiempos en atención ciudadana Aumento del índice de satisfacción del usuario Cumplimiento de compromisos con otras entidades Nivel de ejecución presupuestaria Estos resultados, desagregados por áreas o funciones, permiten vincular el trabajo individual con logros institucionales verificables y útiles para la toma de decisiones. 4. Monitoreo del desempeño a lo largo del tiempo El impacto institucional del desempeño no siempre es inmediato. Por eso, las entidades deben contar con sistemas de seguimiento periódico que permitan ver la evolución del trabajo individual en función del progreso institucional. Esto se logra mediante matrices de seguimiento, tableros de control, reuniones de revisión trimestral y dashboards vinculados a los indicadores del plan estratégico. 5. Retroalimentación cruzada y evaluación 360° El impacto real muchas veces lo perciben quienes reciben el trabajo, no solo quien lo supervisa. Por ello, incluir evaluaciones entre pares, superiores, subalternos y usuarios (en especial en funciones de servicio directo) enriquece la evaluación del impacto. Por ejemplo, si un jefe de área es eficiente pero no logra articular con sus equipos, su impacto institucional puede ser bajo, pese a su cumplimiento formal. 6. Análisis de correlación entre desempeño y resultados globales Las oficinas de planeamiento y recursos humanos pueden construir modelos de correlación entre los resultados individuales (evaluaciones, productividad) y los resultados institucionales (cumplimiento de metas, satisfacción del ciudadano, auditorías). Aunque no se trata de una ciencia exacta, la trazabilidad de ciertos indicadores permite establecer relaciones causales o al menos asociativas. 7. Casos reales: cuando el desempeño individual transforma al Estado En Uruguay, la Oficina Nacional del Servicio Civil desarrolló un sistema que vincula los objetivos de desempeño individuales con el cumplimiento de objetivos institucionales a través de fichas de evaluación conectadas al Plan Estratégico Institucional. Esta experiencia ha demostrado que cuando el trabajador comprende cómo su labor impacta en los resultados colectivos, aumenta su sentido de propósito y mejora el rendimiento global. 8. Integración con la gestión del talento Una forma poderosa de medir el impacto del desempeño es observar cómo evoluciona el talento dentro de la organización. ¿Los que tienen alto desempeño son promovidos? ¿Sus buenas prácticas son replicadas? ¿Contribuyen al desarrollo de sus equipos? Estas evidencias cualitativas complementan los datos cuantitativos y permiten visualizar cómo un buen desempeño individual genera efectos multiplicadores en la institución. 9. Vinculación con la evaluación de políticas públicas En niveles más avanzados, el impacto del desempeño individual se conecta con el éxito de las políticas públicas. Por ejemplo, si un equipo técnico bien evaluado trabaja en un programa de becas, ¿se incrementó el número de beneficiarios? ¿Mejoró el acceso educativo? ¿Se redujo la deserción escolar? Estas respuestas no solo validan la política, sino también el aporte concreto de quienes la implementan. 10. Comunicación estratégica del impacto Medir no basta: hay que comunicar. Mostrar a los funcionarios cómo su trabajo contribuye a mejorar la vida de las personas aumenta el compromiso, refuerza el sentido de identidad y convierte a la evaluación en una herramienta de motivación. La alta dirección debe incorporar narrativas de impacto en sus informes, boletines, reuniones y reconocimientos, cerrando así el ciclo entre evaluación, gestión y transformación. Conclusión: Medir el impacto institucional del desempeño individual es esencial para una gestión pública moderna, transparente y orientada al ciudadano. No se trata de evaluar por evaluar, sino de construir una cultura de rendición de cuentas donde cada esfuerzo personal tenga eco en los resultados colectivos. Cuando los funcionarios ven que su trabajo cambia realidades, entonces la evaluación deja de ser una obligación para convertirse en una misión.

¿Qué relación existe entre evaluación de desempeño y reforma del Estado?

La reforma del Estado es un proceso complejo, continuo y altamente político. En su centro está la necesidad de transformar estructuras, procedimientos y culturas institucionales para responder de manera más eficiente, transparente y justa a las demandas de la ciudadanía. En este contexto, la evaluación de desempeño no es solo una herramienta técnica de gestión de personal: es una pieza estructural del proceso reformador, un acelerador de cambio institucional y un termómetro de transformación estatal. 1. La evaluación como motor de profesionalización Toda reforma del Estado que pretenda ser seria debe partir de una premisa innegociable: el talento humano es el activo más valioso del sector público. La evaluación de desempeño, cuando está bien diseñada, permite establecer estándares, identificar brechas de capacidad, reconocer buenos desempeños y tomar decisiones de desarrollo profesional basadas en mérito. Este principio fortalece el modelo de función pública profesional, un eje central de la reforma institucional en América Latina y en el mundo. 2. Una herramienta para alinear el comportamiento individual con el interés público Uno de los principales desafíos de la reforma del Estado es lograr que los funcionarios públicos actúen no solo con eficiencia técnica, sino con compromiso ético y orientación al ciudadano. La evaluación permite establecer este alineamiento, midiendo no solo lo que se hace, sino cómo se hace, con qué valores y para qué propósito. Así, se convierte en una palanca para institucionalizar la integridad, la transparencia y la vocación de servicio. 3. Desmontaje progresivo de la cultura clientelista y burocrática En muchos países de la región, el aparato estatal ha sido capturado históricamente por prácticas clientelistas, nombramientos políticos y ascensos basados en vínculos, no en resultados. Un sistema sólido de evaluación de desempeño desincentiva estas prácticas al hacer visibles los aportes reales de cada trabajador. Cuando el ascenso, el reconocimiento o la permanencia están ligados a la evaluación, se reduce la discrecionalidad y se promueve una cultura de mérito. 4. Evaluación como insumo de decisiones estratégicas de reforma Las reformas del Estado no pueden basarse en intuiciones o voluntades políticas transitorias. Requieren evidencia. La evaluación de desempeño provee datos valiosos para saber dónde están las fortalezas, qué áreas presentan mayor rezago, qué perfiles son críticos y qué tipo de formación es necesaria. Estos datos alimentan los procesos de rediseño organizacional, modernización administrativa, digitalización y simplificación de procesos. 5. Rediseño institucional basado en desempeño, no en organigramas Históricamente, muchas reformas estatales se han enfocado en reconfigurar estructuras sin revisar si estas estructuras producen valor público. La evaluación de desempeño permite dar el salto del “organigrama ideal” a la arquitectura organizacional basada en resultados, analizando qué unidades, funciones o perfiles generan más impacto. Este enfoque permite rediseñar el Estado con lógica de desempeño y no solo de forma. 6. Casos emblemáticos: cuando la evaluación impulsa reformas reales En Chile, el Sistema de Alta Dirección Pública, vinculado a evaluaciones periódicas de desempeño, ha sido uno de los motores clave para instalar una función pública basada en mérito. En Uruguay, la reforma del sistema de evaluación de funcionarios estatales permitió simplificar estructuras y redistribuir responsabilidades con base en evidencia real. En ambos casos, la evaluación fue la brújula que orientó decisiones de reforma profundas. 7. Promoción de una cultura de resultados Todo proceso reformista requiere cultura organizacional que lo sostenga. La evaluación del desempeño construye esta cultura cuando se convierte en una práctica permanente, transparente y participativa. En lugar de vivir en una lógica de “cumplo y miento”, los funcionarios empiezan a entender que su trabajo genera impacto, que sus logros son reconocidos, y que el esfuerzo tiene sentido dentro de un proyecto colectivo. 8. Acelerador de políticas de gestión del talento Las reformas necesitan un Estado que aprenda. Y el aprendizaje institucional parte del aprendizaje individual. Evaluar permite diseñar trayectorias de carrera, identificar líderes emergentes, implementar planes de capacitación personalizados y crear comunidades de práctica internas. Todo esto contribuye a un Estado más adaptativo, más ágil y más competente para enfrentar los retos del siglo XXI. 9. Transparencia y rendición de cuentas: claves de la legitimidad reformista Las reformas que no muestran resultados pierden legitimidad. La evaluación del desempeño permite medir, comunicar y visibilizar avances en la gestión pública. Cuando la ciudadanía ve que hay servidores evaluados con criterios técnicos, que hay consecuencias al bajo rendimiento y que los buenos funcionarios son reconocidos, recupera la confianza en las instituciones. Y sin confianza, no hay reforma posible. 10. El desafío de institucionalizar la evaluación como política de Estado Para que la evaluación contribuya verdaderamente a la reforma del Estado, debe ser una política de largo plazo, no una iniciativa de corto aliento. Esto implica contar con marcos normativos sólidos, plataformas tecnológicas adecuadas, capacitación continua y, sobre todo, voluntad política sostenida más allá de los ciclos electorales. La evaluación no puede depender del estilo de un director o del interés de un gobierno: debe ser parte del ADN institucional. Conclusión: La evaluación del desempeño no es un instrumento accesorio de la reforma del Estado: es su columna vertebral. Sin evaluación no hay mérito, sin mérito no hay profesionalismo, y sin profesionalismo no hay transformación posible. En tiempos de crisis de confianza, demandas ciudadanas crecientes y recursos limitados, construir un Estado ágil, ético y eficaz solo será posible si se comienza por lo más importante: evaluar para mejorar, mejorar para transformar, transformar para servir. 🧭 Resumen Ejecutivo del Artículo "Evaluación de Desempeño en la Función Pública: Una Palanca Estratégica para el Futuro del Estado" Este artículo ha explorado, a través de diez preguntas críticas, cómo la evaluación del desempeño puede convertirse en una herramienta estratégica de gestión pública en lugar de un simple procedimiento administrativo. Se destaca que, bien implementada, la evaluación impacta directamente en: La transformación de la cultura organizacional, generando compromiso y sentido de propósito. La mejora del clima laboral, mediante retroalimentación efectiva y ética institucional. La detección de brechas sin afectar la moral, apostando por el desarrollo en lugar del castigo. La confidencialidad, como principio ético que fortalece la confianza institucional. La integración entre desempeño y ética pública, construyendo una función pública basada en valores. La viabilidad en contextos locales, demostrando que no se necesita un gran presupuesto, sino voluntad estratégica. La gamificación, como recurso moderno para motivar, medir y capacitar. La generación de engagement, a través de procesos participativos, significativos y enfocados en el desarrollo. La medición del impacto institucional, conectando las acciones individuales con los logros colectivos. La reforma del Estado, demostrando que sin evaluación, no hay transformación real. Para WORKI 360, estas conclusiones representan una oportunidad única de posicionarse como una solución integral y estratégica para el sector público. Su plataforma podría convertirse en el ecosistema inteligente de evaluación, mejora y transformación institucional que los gobiernos modernos necesitan. A través de herramientas personalizables, indicadores ajustados a realidades locales, módulos de retroalimentación y trazabilidad del desempeño, WORKI 360 puede liderar la transición hacia una gestión pública basada en evidencia, mérito y orientación al ciudadano.