Índice del contenido

¿Cómo evaluar el desempeño de equipos interfuncionales?

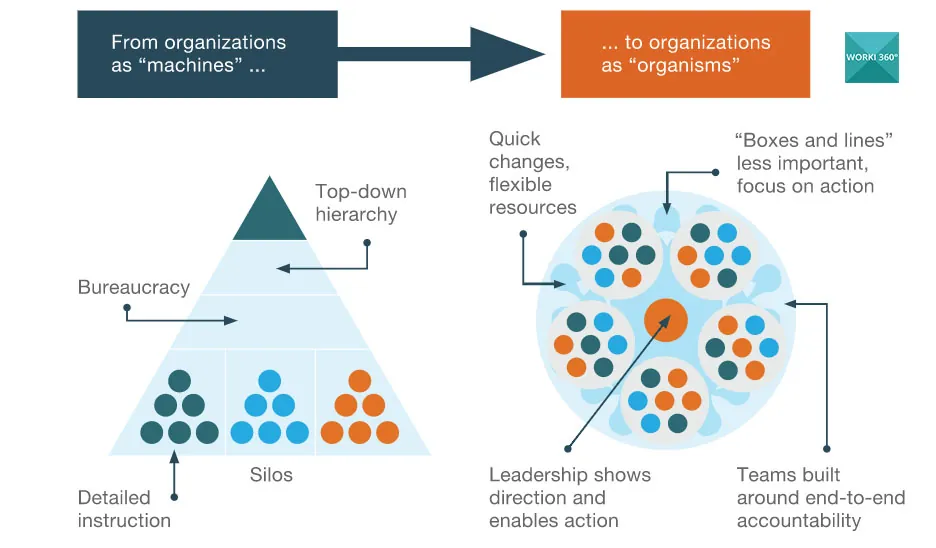

Evaluar el desempeño de los equipos interfuncionales es una de las tareas más desafiantes para la gerencia moderna. A diferencia de los equipos tradicionales, los interfuncionales están compuestos por miembros de distintas áreas, con metas, culturas internas y prioridades distintas, lo que complica la armonización de objetivos y la medición de resultados. Sin embargo, cuando se logra un modelo de evaluación bien estructurado, el valor que estos equipos pueden generar para la organización es exponencial.

1. Establecer una definición compartida del éxito

La base de cualquier evaluación efectiva comienza con una definición clara de qué significa “éxito” para el equipo. En el caso de los equipos interfuncionales, esta definición debe surgir de un consenso entre las partes involucradas: líderes de áreas, miembros del equipo y gerencia general. El éxito no se puede medir exclusivamente en resultados financieros o de cumplimiento de tareas, sino también en la calidad de la colaboración, la innovación generada y la capacidad de ejecución transversal.

2. Identificar indicadores mixtos: cuantitativos y cualitativos

Los indicadores clave de desempeño (KPI) deben ser una combinación entre métricas objetivas y evaluaciones subjetivas:

Cuantitativos: cumplimiento de entregables, tiempo de ejecución, impacto financiero, reducción de costos, satisfacción del cliente o incremento en eficiencia operativa.

Cualitativos: cohesión del equipo, resolución de conflictos, liderazgo compartido, transferencia de conocimiento, adaptabilidad ante cambios.

Ambos enfoques deben converger para obtener una visión holística del rendimiento.

3. Involucrar una evaluación multifuente

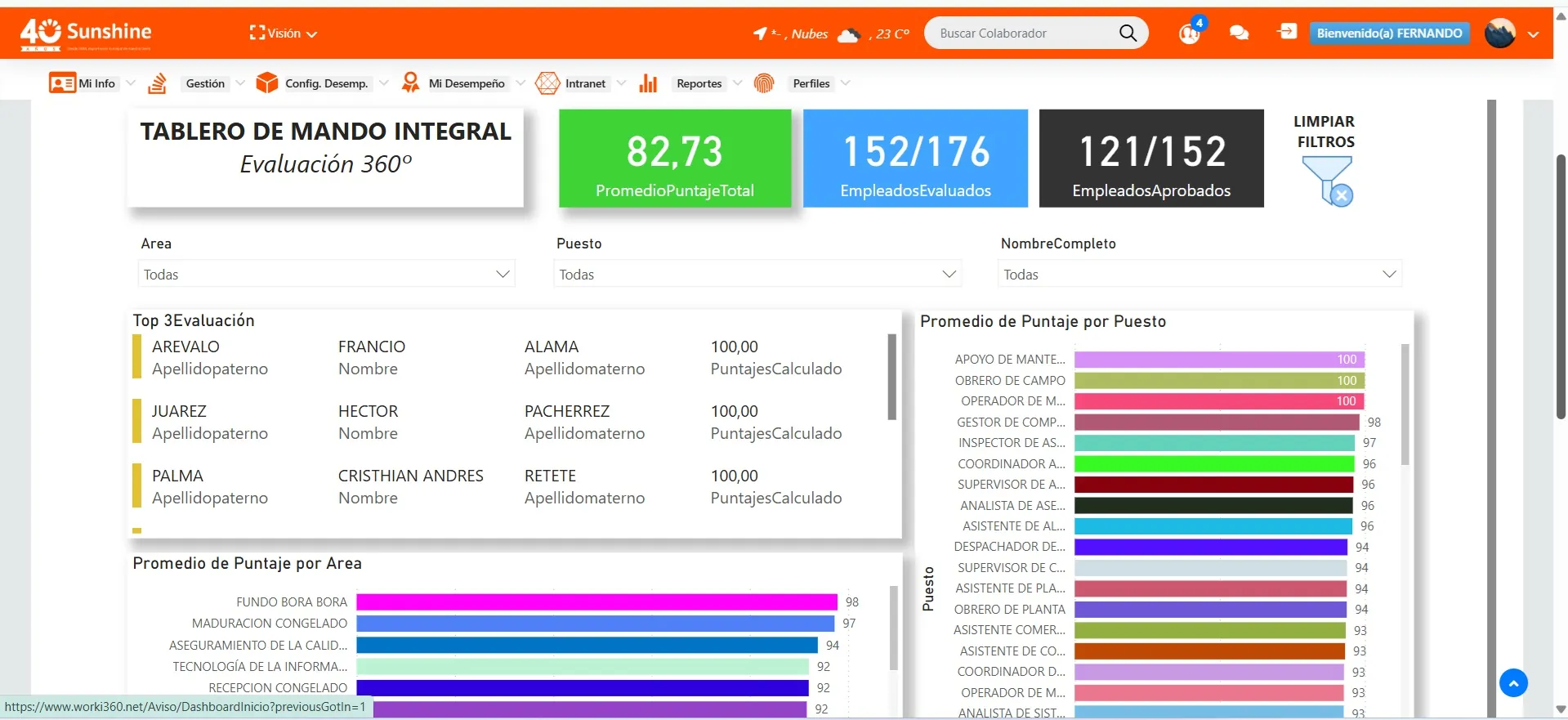

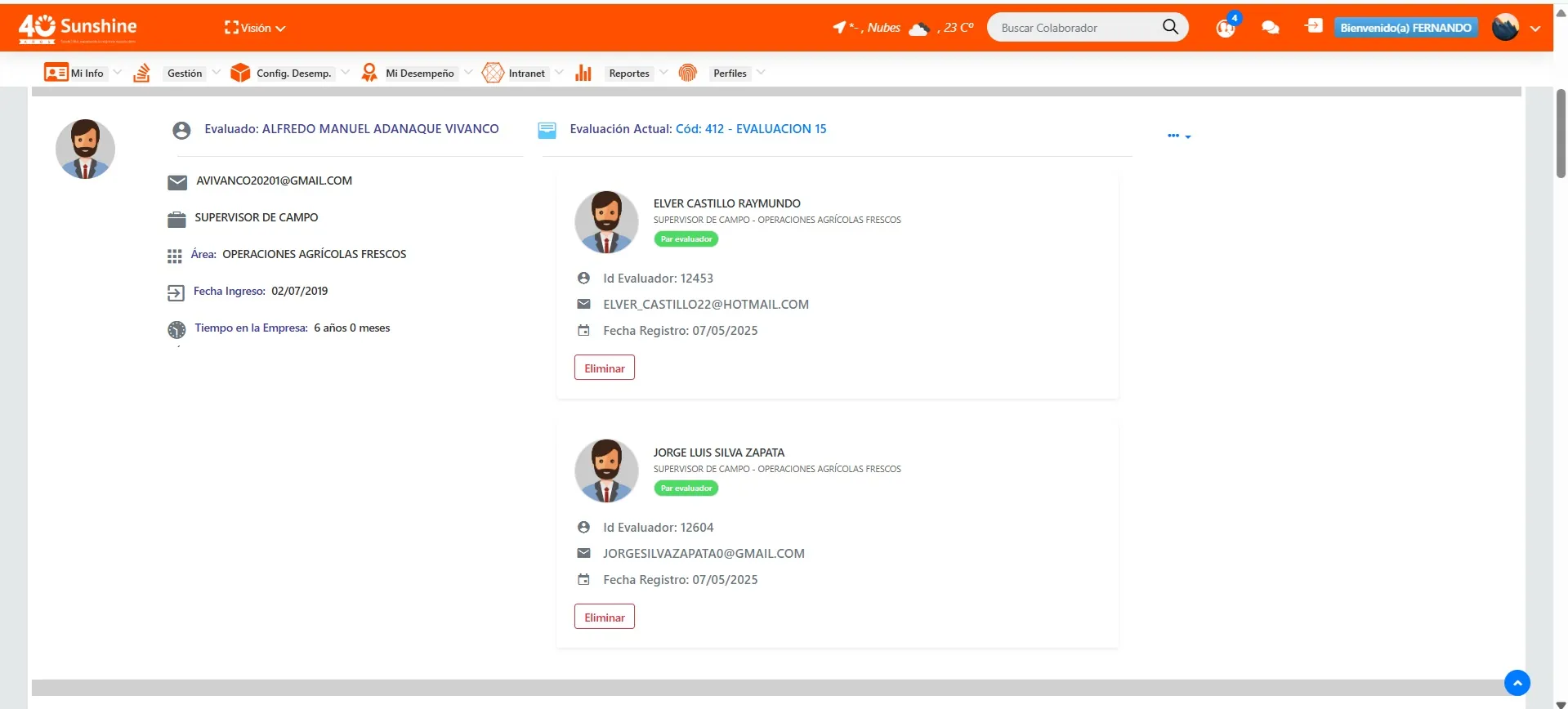

Una de las estrategias más efectivas es la aplicación de modelos de retroalimentación 360°, que permiten recopilar información desde múltiples ángulos: superiores, pares, subordinados e incluso clientes internos. Esto ayuda a identificar puntos ciegos y asegura que la evaluación no esté sesgada por una sola perspectiva.

4. Medir el grado de colaboración interdepartamental

Dado que la naturaleza de estos equipos es interfuncional, uno de los indicadores más importantes es la calidad de la colaboración entre áreas. Aquí entran en juego herramientas como encuestas internas sobre trabajo colaborativo, análisis de cuellos de botella comunicacionales y reuniones de revisión conjunta con indicadores específicos de alineación y cooperación.

5. Evaluar la creación de valor transversal

Los equipos interfuncionales deben demostrar que generan un valor que ninguna de las áreas podría alcanzar por sí sola. ¿El equipo ha logrado resolver un problema complejo que requería múltiples perspectivas? ¿Ha implementado una solución integral con alto impacto organizacional? Estas preguntas permiten evaluar la eficacia más allá de simples métricas operativas.

6. Establecer una gobernanza clara desde el inicio

Uno de los errores más comunes al trabajar con equipos interfuncionales es la falta de claridad en la toma de decisiones. Para que la evaluación sea justa, es necesario que desde el arranque se definan roles, niveles de autoridad, responsables de decisiones y mecanismos de seguimiento. De lo contrario, es fácil que la ambigüedad contamine los resultados de la evaluación.

7. Incorporar criterios de agilidad y adaptabilidad

Los entornos actuales exigen una gran capacidad de adaptación. Por tanto, debe incluirse dentro de la evaluación del equipo la habilidad de pivotar frente a nuevas circunstancias, asumir cambios en objetivos estratégicos y mantener una ejecución efectiva bajo presión. Esta agilidad es uno de los activos más importantes en equipos de esta naturaleza.

8. Medir el aprendizaje organizacional generado

Un criterio diferenciador es la evaluación del aprendizaje colectivo que el equipo ha producido. ¿Qué lecciones quedaron documentadas? ¿Qué conocimientos se transfirieron entre áreas? ¿Se creó un modelo replicable de trabajo interfuncional? La evaluación debe trascender el rendimiento inmediato y contemplar también el legado que deja el equipo.

9. Realizar sesiones de evaluación conjunta

Una buena práctica gerencial consiste en reunir a todos los stakeholders del equipo al final del ciclo del proyecto o en momentos clave para revisar los resultados obtenidos. En estas sesiones se recopilan aprendizajes, se identifica lo que funcionó y lo que no, y se trazan planes de mejora. Esta evaluación colaborativa promueve una cultura de mejora continua y evita la percepción de evaluación como castigo.

10. Digitalizar el proceso para garantizar trazabilidad

En la actualidad, múltiples herramientas tecnológicas permiten hacer seguimiento al trabajo colaborativo. Plataformas como Asana, Microsoft Teams o Worki 360 permiten registrar avances, comentarios, entregables y desempeño de cada miembro en tiempo real. Esta trazabilidad no solo facilita una evaluación más objetiva, sino que también promueve la transparencia y el accountability.

Conclusión

Evaluar el desempeño de equipos interfuncionales es tanto un arte como una ciencia. Requiere un equilibrio entre números y percepción, resultados y procesos, cumplimiento y cultura. Un modelo de evaluación exitoso no solo mide, sino que inspira. Logra que los equipos comprendan su valor estratégico y se conviertan en catalizadores del cambio dentro de la organización. Para las empresas que operan en entornos altamente dinámicos, dominar esta práctica puede marcar la diferencia entre adaptarse o quedar obsoletas.

¿Qué indicadores permiten identificar cuellos de botella operativos?

Detectar cuellos de botella operativos en una organización es esencial para mejorar el rendimiento, aumentar la eficiencia y garantizar una operación fluida. Sin embargo, estos cuellos de botella no siempre son evidentes a simple vista. Su identificación requiere de una evaluación meticulosa, apoyada en indicadores específicos que funcionen como señales de alerta. Para los líderes organizacionales, comprender y utilizar estos indicadores permite actuar de forma estratégica, eliminando obstáculos antes de que se conviertan en crisis operativas. 1. Tiempo de ciclo excesivo Uno de los indicadores más representativos de un cuello de botella es un aumento en el tiempo de ciclo, es decir, el tiempo total que transcurre desde que se inicia un proceso hasta que finaliza. Cuando este tiempo se alarga desproporcionadamente en un punto específico del proceso, indica que esa etapa está frenando la eficiencia general. Ejemplo: en una empresa de manufactura, si el tiempo de ensamblaje de piezas supera constantemente los tiempos de otros procesos (como abastecimiento o embalaje), se revela que el ensamblaje podría estar actuando como cuello de botella. 2. Acumulación de trabajo en proceso (WIP) La acumulación desproporcionada de tareas, materiales o entregables en una etapa del proceso señala claramente un punto de saturación. Este exceso de trabajo en proceso es una señal de que el ritmo de salida es inferior al de entrada en esa etapa, lo cual retrasa toda la cadena de valor. Este indicador es clave en sectores como logística, producción, desarrollo de software o atención al cliente, donde la acumulación de tareas sin resolver afecta directamente los niveles de servicio o entrega. 3. Disminución en la tasa de rendimiento El rendimiento operativo puede medirse por unidades producidas, clientes atendidos, transacciones procesadas, entre otros. Si en un área específica este rendimiento cae sin justificación clara (sin correlación con la demanda o con recursos disponibles), es probable que se esté enfrentando a una restricción operativa. Para los líderes gerenciales, este indicador es útil para enfocar auditorías internas y revisiones de procesos en áreas críticas. 4. Capacidad de proceso vs. demanda real Comparar la capacidad real de un proceso con la demanda que recibe es una forma directa de anticipar cuellos de botella. Si una etapa de trabajo no tiene la capacidad de absorber el volumen de entradas que le asignan, se convierte inevitablemente en un freno para el flujo general. Un buen sistema de evaluación debe incluir tableros de capacidad vs. carga para detectar y prevenir estos desajustes. 5. Tiempos muertos ociosos Los tiempos de espera entre etapas del proceso también revelan cuellos de botella. Si una tarea o departamento permanece inactivo esperando la entrega de una etapa anterior, eso indica que dicha etapa previa está ralentizando el ritmo general de trabajo. Este indicador se hace especialmente visible en procesos interdepartamentales, donde la descoordinación entre equipos puede generar largos tiempos muertos y afectar la productividad global. 6. Retrasos frecuentes en entregas o cumplimiento de plazos Cuando se identifican retrasos sistemáticos en los plazos establecidos, ya sea en proyectos, entregas a clientes o flujos internos, estos no suelen ser eventos aislados, sino síntomas de cuellos de botella estructurales. Un análisis gerencial debe identificar en qué punto del proceso se están generando esos retrasos, evaluando qué tareas requieren más tiempo del planeado y por qué. 7. Costos operativos anormalmente altos Un aumento en los costos relacionados a determinadas áreas también puede señalar ineficiencias propias de cuellos de botella. Al necesitar más recursos (humanos, materiales o tecnológicos) para cumplir con tareas que deberían fluir con normalidad, se produce una sobrecarga que impacta directamente el presupuesto. Este indicador es útil para justificar inversiones en automatización, rediseño de procesos o redistribución de personal. 8. Incremento en tasas de error o reprocesos Cuando una parte del proceso genera un número elevado de errores o requiere constantes retrabajos, no solo reduce la eficiencia, sino que también indica que dicha etapa está generando obstáculos que se amplifican en todo el sistema. Este tipo de cuello de botella impacta directamente en la calidad del producto o servicio, y en la percepción del cliente final. 9. Quejas frecuentes o baja satisfacción del cliente En procesos que están de cara al cliente, los cuellos de botella también se manifiestan en forma de reclamos, demoras en la atención o percepción de baja calidad en el servicio. Este tipo de indicador, aunque más cualitativo, proporciona información valiosa desde la perspectiva del usuario. Un análisis detallado de los comentarios o tickets de soporte puede revelar puntos donde el sistema no está funcionando a la velocidad o con la eficacia esperada. 10. Indicadores de uso de recursos Cuando ciertos recursos (maquinaria, talento humano, infraestructura) operan consistentemente por encima de su capacidad óptima, mientras otros permanecen subutilizados, esto sugiere un cuello de botella en la asignación de recursos. El desequilibrio operativo es un claro síntoma de ineficiencia que debe ser abordado desde una perspectiva estratégica. Implementación: desde los datos hasta la acción Identificar estos indicadores no es suficiente. La gerencia debe transformar esta información en acciones concretas. Para ello, se recomienda: Establecer dashboards en tiempo real con alertas automatizadas. Hacer auditorías periódicas centradas en flujos operativos. Integrar herramientas de analítica de procesos, como minería de procesos (process mining), para mapear los flujos en detalle. Involucrar a los equipos operativos en el rediseño de procesos, ya que son quienes viven diariamente los cuellos de botella. Conclusión La identificación de cuellos de botella no debe ser una tarea reactiva, sino una práctica preventiva e integrada a la gestión organizacional. Los indicadores clave mencionados permiten construir un sistema de monitoreo inteligente, donde el desempeño se evalúa no solo por resultados finales, sino por la fluidez y equilibrio de los procesos que los generan. Para la alta dirección, dominar esta disciplina garantiza una organización más ágil, resiliente y orientada a la mejora continua.

¿Qué papel juega la retroalimentación 360° en la evaluación del desempeño organizacional?

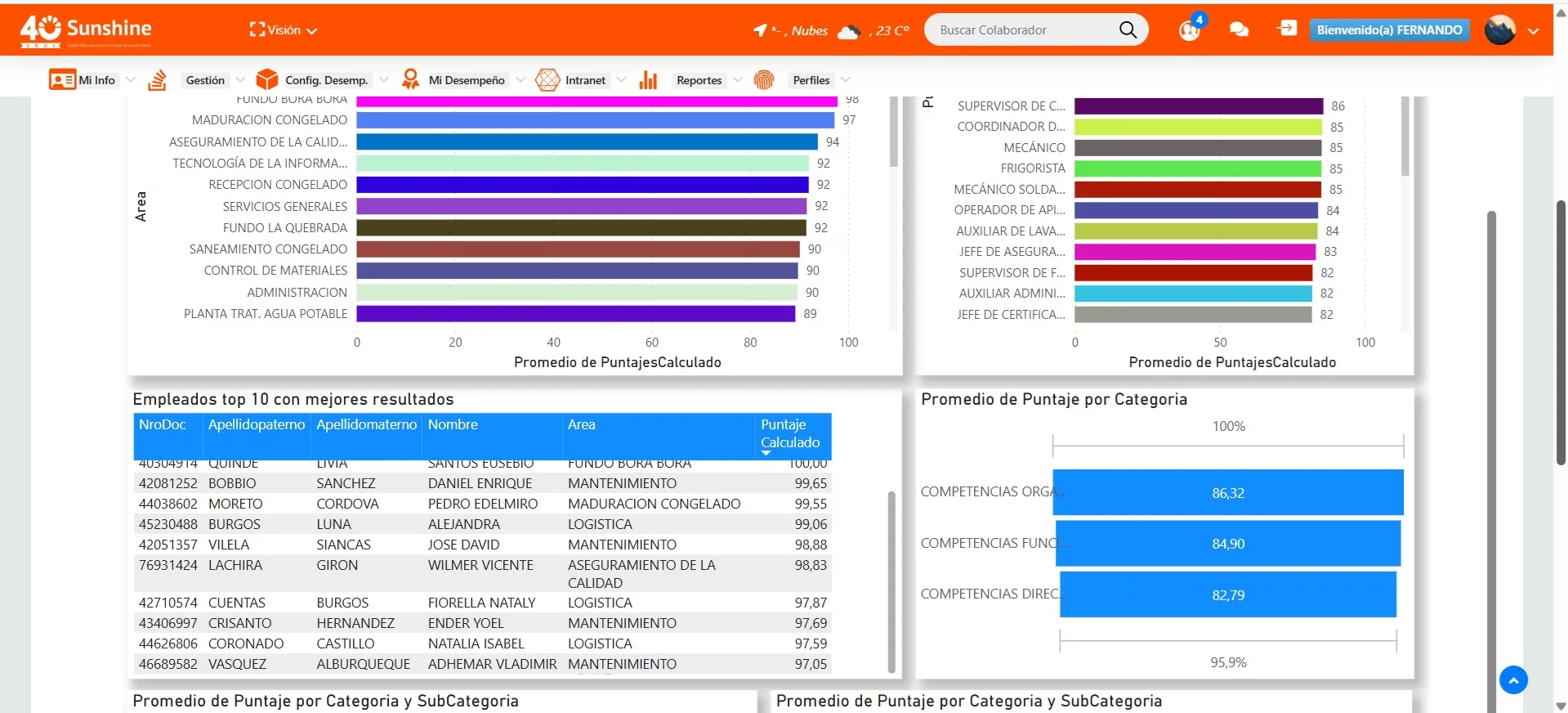

La retroalimentación 360° ha evolucionado de ser una herramienta centrada en la evaluación individual a convertirse en un instrumento clave para medir el desempeño organizacional en su conjunto. Para una empresa moderna que busca agilidad, alineación estratégica y excelencia operativa, este enfoque ofrece una perspectiva rica, integrada y multifuente que supera los límites de las evaluaciones jerárquicas tradicionales. 1. Una visión holística del rendimiento organizacional La retroalimentación 360° reúne opiniones de múltiples actores: superiores, pares, subordinados, e incluso clientes internos o externos. Esta multiplicidad de voces permite una lectura transversal de cómo se comportan los equipos, las unidades de negocio y los procesos. En el contexto organizacional, esto significa obtener una radiografía más precisa de las dinámicas colectivas, las sinergias reales entre departamentos y las áreas que requieren desarrollo. Por ejemplo, una empresa que intenta fortalecer su colaboración entre las áreas de marketing y ventas puede usar un esquema 360° para comprender cómo se percibe esa cooperación desde adentro, identificando si hay barreras comunicacionales, falta de alineación de objetivos o diferencias culturales que estén afectando el rendimiento conjunto. 2. Detección de patrones estructurales de desempeño Uno de los beneficios más poderosos de la retroalimentación 360° es su capacidad para detectar patrones organizacionales. Cuando se recopilan datos de manera sistemática y regular, la alta dirección puede identificar tendencias consistentes que trascienden a los individuos, como por ejemplo: Falta de liderazgo en niveles medios. Bajo nivel de accountability en determinados equipos. Fallas de comunicación recurrentes entre determinadas áreas. Percepción de ineficiencia en procesos clave por parte de los clientes internos. Estos hallazgos son insumos estratégicos para rediseñar estructuras, redefinir procesos y asignar recursos de forma más efectiva. 3. Promueve una cultura de feedback y mejora continua Implementar la retroalimentación 360° a nivel organizacional implica mucho más que aplicar encuestas: se trata de instalar una cultura de diálogo, escucha y aprendizaje. Cuando las personas entienden que su opinión tiene impacto y que el feedback recibido sirve para crecer —y no para sancionar—, el desempeño general mejora. Esta cultura fortalece la confianza organizacional, alienta la transparencia y estimula una autogestión más madura. A medida que más niveles de la organización participan del proceso, se consolida una identidad corporativa basada en la mejora continua, clave en entornos de alta competencia. 4. Medición de competencias organizacionales clave La retroalimentación 360° también permite medir competencias organizacionales que no pueden observarse desde indicadores financieros. Algunas de las más relevantes son: Adaptabilidad al cambio. Innovación. Trabajo en equipo. Orientación al cliente. Liderazgo colaborativo. Estas competencias, cuando se miden a través de múltiples observadores, brindan una visión más confiable de la cultura corporativa real, muchas veces diferente del discurso formal. 5. Generación de datos para decisiones estratégicas Las decisiones de la alta dirección deben basarse en información válida, oportuna y multifacética. La retroalimentación 360° genera justamente ese tipo de datos. No solo ayuda a identificar brechas de desempeño, sino también fortalezas desaprovechadas dentro de la organización. Por ejemplo, si un equipo operativo recibe puntuaciones especialmente altas en colaboración o innovación, la gerencia puede considerarlo como una unidad modelo y escalar sus buenas prácticas al resto de la empresa. Asimismo, las áreas que muestran evaluaciones consistentemente bajas pueden convertirse en foco de intervenciones específicas como coaching ejecutivo, rediseño de procesos o cambio de liderazgos. 6. Fomenta la rendición de cuentas colectiva Uno de los grandes desafíos en la evaluación del desempeño organizacional es evitar que las metas se fragmenten en silos. La retroalimentación 360° obliga a todas las partes a observar y ser observadas, lo que genera un entorno de responsabilidad compartida. Cuando un equipo sabe que será evaluado por sus pares y por otras áreas, se esfuerza por mantener una conducta profesional, resolver conflictos internamente y contribuir activamente al éxito colectivo. Esto alinea los objetivos individuales con los organizacionales. 7. Identificación de líderes emergentes y agentes de cambio Más allá del análisis del rendimiento general, la retroalimentación 360° permite detectar liderazgos informales, referentes naturales y personas que ejercen una influencia positiva en sus entornos, incluso sin tener cargos formales. Para la gerencia, contar con esta información es crucial para planificar sucesiones, formar equipos de alto rendimiento y diseñar programas de retención del talento estratégico. En organizaciones complejas, los líderes emergentes son piezas clave para movilizar transformaciones culturales o técnicas. 8. Desafíos y riesgos del mal uso Aunque la retroalimentación 360° tiene un gran potencial, también puede generar efectos negativos si no se implementa con rigurosidad. Los principales riesgos incluyen: Evaluaciones sesgadas por relaciones personales. Falta de capacitación para brindar y recibir retroalimentación constructiva. Uso del feedback como herramienta de control o castigo. Falta de seguimiento y acción concreta posterior a los resultados. Por eso, es esencial que el proceso esté respaldado por una política clara, anónima si es necesario, y acompañada por formación en comunicación efectiva y liderazgo. 9. Integración con otras métricas organizacionales Para que el 360° tenga un impacto estratégico, debe integrarse con otras herramientas de evaluación como los OKR (Objectives & Key Results), las métricas de rendimiento financiero, los indicadores de satisfacción del cliente y los resultados de clima organizacional. Esta visión integrada permite tomar decisiones informadas y no fragmentadas. Conclusión La retroalimentación 360° no es solo una herramienta de RR.HH., sino un recurso estratégico de gestión organizacional. Bien implementada, permite a los líderes visualizar cómo fluye la colaboración, cómo se ejerce el liderazgo, cómo se percibe la cultura y dónde están las verdaderas palancas de desempeño. En un mundo donde la complejidad organizacional va en aumento, contar con múltiples miradas internas se convierte en una ventaja competitiva real. Para una organización que aspira a la excelencia, la retroalimentación 360° no es opcional: es esencial.

¿Cómo adaptar la evaluación del desempeño a modelos híbridos de trabajo?

La adopción de modelos híbridos de trabajo —que combinan modalidades presenciales y remotas— ha transformado de forma profunda la gestión del talento y, con ella, la evaluación del desempeño organizacional. Esta nueva realidad obliga a replantear no solo qué se mide, sino también cómo y con qué criterios. Para la alta dirección, adaptar el sistema evaluativo a este contexto no es solo un reto logístico, sino un imperativo estratégico que define la sostenibilidad del rendimiento a mediano y largo plazo. 1. Redefinir el concepto de “presencia” y “productividad” En entornos híbridos, el paradigma de control basado en la presencia física ha quedado obsoleto. Ya no se trata de cuántas horas permanece alguien en una oficina, sino del valor que produce desde cualquier ubicación. Por lo tanto, la evaluación debe centrarse en: Resultados concretos entregados. Calidad del trabajo. Capacidad para cumplir objetivos de forma autónoma. Impacto del trabajo colaborativo, más allá del canal por el que se realiza. Esta redefinición permite eliminar los sesgos que favorecen injustamente a los trabajadores presenciales y pone el foco en la efectividad. 2. Establecer objetivos claros, medibles y acordados Uno de los grandes desafíos del trabajo híbrido es mantener la claridad y el enfoque. La evaluación del desempeño solo será justa si se basa en metas bien definidas desde el inicio, consensuadas entre líderes y colaboradores, y acordes al modelo de trabajo. Herramientas como los OKR (Objectives and Key Results) o las metas SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales) son fundamentales para garantizar que todos los colaboradores —independientemente de su ubicación— sepan exactamente qué se espera de ellos. 3. Incorporar indicadores de adaptabilidad y autogestión El trabajo híbrido requiere un mayor grado de autonomía, disciplina y capacidad de adaptación. Por lo tanto, los modelos de evaluación deben incluir competencias blandas como: Organización del tiempo. Comunicación proactiva. Autonomía en la toma de decisiones. Uso eficiente de herramientas tecnológicas. Capacidad de priorizar sin supervisión constante. Estos factores se vuelven determinantes para el desempeño individual y colectivo en entornos flexibles. 4. Evaluar la colaboración digital y la participación activa En un modelo híbrido, la colaboración ya no ocurre únicamente en una sala de reuniones. Ahora se produce en canales virtuales, a través de plataformas como Teams, Slack, Zoom o Asana. Por tanto, la evaluación debe observar: Frecuencia y calidad de las contribuciones en canales virtuales. Nivel de involucramiento en proyectos compartidos. Participación en reuniones híbridas o virtuales. Disposición para compartir conocimiento de forma abierta y documentada. Es clave que la organización defina estándares de colaboración digital y que estos se integren a los criterios de evaluación. 5. Usar métricas de desempeño en tiempo real La asincronía del modelo híbrido exige contar con sistemas que permitan un monitoreo ágil y dinámico del rendimiento. Los cuadros de mando (dashboards) con indicadores actualizados permiten tomar decisiones más oportunas y evitar que se acumulen problemas no detectados. Plataformas como Worki 360, entre otras, ofrecen soluciones que permiten: Seguir el progreso de tareas y proyectos en tiempo real. Obtener reportes automáticos de desempeño por equipos o individuos. Medir KPIs de cumplimiento, calidad y eficiencia de manera continua. Esto transforma la evaluación de una actividad eventual en un proceso constante de alineación estratégica. 6. Fomentar la cultura del feedback continuo En entornos híbridos, la distancia física puede convertirse en desconexión si no se gestiona correctamente. Por ello, es indispensable establecer rituales de retroalimentación continua, como reuniones 1:1 periódicas, revisiones semanales de objetivos y sistemas de feedback en línea. La retroalimentación no solo debe ser vertical, sino también entre pares, permitiendo captar distintas perspectivas sobre el desempeño y fortalecer la comunicación transversal. 7. Eliminar sesgos geográficos y perceptuales Uno de los riesgos del trabajo híbrido es que los empleados presenciales sean más visibles y, por ende, percibidos como más comprometidos, aunque no necesariamente lo sean. Esto puede generar injusticias en los procesos de evaluación, promoción y asignación de proyectos. Para contrarrestar este sesgo, es fundamental que los evaluadores estén capacitados en gestión de talento remoto, que se revisen periódicamente los criterios de evaluación y que se tomen decisiones sobre datos objetivos, no sobre percepciones. 8. Integrar bienestar y experiencia del colaborador El rendimiento en modelos híbridos no puede desvincularse del bienestar del empleado. El aislamiento, el exceso de reuniones virtuales y la falta de límites entre trabajo y vida personal afectan el desempeño. Por tanto, un enfoque moderno de evaluación debe considerar también indicadores relacionados con: Balance vida-trabajo. Nivel de estrés percibido. Sentido de pertenencia y conexión con el equipo. Acceso equitativo a oportunidades de desarrollo y crecimiento. Estas dimensiones pueden evaluarse a través de encuestas de clima laboral, sesiones de escucha activa y análisis de datos de engagement. 9. Incorporar análisis de desempeño colectivo El modelo híbrido desafía la visión puramente individual del desempeño. Muchas veces, el éxito o fracaso de un resultado depende más del equipo que del individuo. Evaluar la efectividad del trabajo colectivo, su capacidad de coordinación, de cumplir deadlines comunes y de sostener una comunicación fluida, es indispensable para no caer en evaluaciones sesgadas o aisladas. Los indicadores de desempeño organizacional deben cruzar datos de equipos, proyectos y áreas, revelando no solo rendimientos individuales, sino también sinergias o fricciones sistémicas. 10. Diseñar procesos evaluativos flexibles y adaptativos Por último, el propio proceso de evaluación debe ser revisado y rediseñado bajo los principios que rigen el trabajo híbrido: flexibilidad, adaptabilidad, personalización y agilidad. La alta dirección debe garantizar que los sistemas: Se ajusten a distintos roles y contextos de trabajo. No recarguen al colaborador con burocracia. Promuevan el aprendizaje y el crecimiento, no solo el control. Sean accesibles desde cualquier lugar y dispositivo. Conclusión La evaluación del desempeño en entornos híbridos ya no puede seguir los esquemas tradicionales. Exige una mirada más integral, humana, basada en resultados tangibles y procesos colaborativos. Adaptar estos modelos no es una opción, es una necesidad estratégica para las organizaciones que desean atraer, retener y potenciar el talento en un mundo cada vez más flexible. La capacidad de medir de forma justa y efectiva en este nuevo paradigma marcará la diferencia entre las empresas que evolucionan y las que quedan atrás.

¿Cómo estructurar una evaluación organizacional centrada en el cliente?

Una organización centrada en el cliente no se define únicamente por sus productos o servicios, sino por su capacidad de alinear todos sus procesos, equipos y estrategias hacia la creación de valor real para el usuario final. En ese sentido, estructurar una evaluación del desempeño organizacional con enfoque en el cliente es una decisión crítica que permite medir lo que verdaderamente importa: la experiencia, la satisfacción, la lealtad y la percepción del valor entregado.

1. Comenzar con una redefinición de “desempeño” desde el punto de vista del cliente

La mayoría de los sistemas tradicionales de evaluación organizacional están diseñados desde una lógica interna: eficiencia operativa, cumplimiento de metas financieras, productividad interna. Sin embargo, una estructura centrada en el cliente obliga a invertir esa lógica.

Aquí, el desempeño se define por el impacto que la organización genera en la vida de sus clientes. ¿Les facilitamos la vida? ¿Les resolvemos un problema? ¿Los hacemos sentir valorados, escuchados y comprendidos?

Esta redefinición no significa ignorar los indicadores internos, sino conectarlos con métricas externas que reflejen la experiencia real del cliente.

2. Integrar indicadores de percepción del cliente

Una evaluación organizacional centrada en el cliente debe incorporar sistemáticamente métricas que reflejen la experiencia del usuario. Algunos indicadores clave son:

Net Promoter Score (NPS): mide la disposición del cliente a recomendar la marca.

Customer Satisfaction Score (CSAT): evalúa la satisfacción inmediata tras una interacción.

Customer Effort Score (CES): mide qué tan fácil fue para el cliente lograr su objetivo.

Tasa de reclamos o devoluciones: como reflejo de calidad percibida.

Tiempo de resolución de problemas: como indicador de capacidad de respuesta.

Estos datos deben ser recopilados de manera regular y vinculados directamente al sistema de evaluación organizacional para guiar las decisiones estratégicas.

3. Medir la alineación entre procesos internos y necesidades del cliente

Una organización centrada en el cliente no se limita al departamento de atención o ventas. Involucra a todas las áreas: logística, tecnología, finanzas, desarrollo de producto, marketing, etc. Por eso, la evaluación debe analizar si los procesos internos están alineados con las verdaderas necesidades del cliente.

Esto se puede realizar mediante:

Mapas de viaje del cliente (customer journey) que revelen puntos de fricción.

Evaluaciones internas de cumplimiento de promesas de marca.

Auditorías cruzadas que midan la capacidad de respuesta entre áreas.

Cuando una organización mide cuánto aporta cada proceso al valor final que recibe el cliente, puede ajustar prioridades y reasignar recursos de forma más eficiente.

4. Evaluar la cultura organizacional respecto al cliente

No basta con tener indicadores externos. La cultura interna debe estar orientada al cliente. Por ello, la evaluación organizacional debe incluir una medición del nivel de compromiso del personal con esta orientación.

Algunos indicadores cualitativos incluyen:

Nivel de empatía con el cliente en los equipos de primera línea.

Nivel de autonomía para resolver problemas de clientes sin escalar.

Grado de uso de información del cliente para tomar decisiones.

Capacidad de los líderes para transmitir visión centrada en el cliente.

Participación de los empleados en propuestas de mejora basadas en feedback de clientes.

Estas variables pueden medirse mediante encuestas internas, sesiones de focus group o sistemas de retroalimentación continua.

5. Conectar los resultados del cliente con los indicadores de negocio

Una evaluación bien estructurada debe conectar los datos de experiencia del cliente con los resultados de negocio, para demostrar su impacto estratégico. Algunos ejemplos:

Incremento en la retención de clientes como reflejo de satisfacción.

Mejora en el ticket promedio como reflejo de confianza del cliente.

Reducción del churn como señal de fidelidad.

Mejora en el lifetime value del cliente.

Mayor tasa de conversión en campañas de clientes recurrentes.

Cuando estas relaciones se miden y se presentan a la alta dirección, la experiencia del cliente deja de ser un tema blando y pasa a ocupar un lugar prioritario en la evaluación del desempeño organizacional.

6. Incluir al cliente en el proceso evaluativo

Una estructura centrada en el cliente no solo mide desde afuera, también lo integra como fuente de evaluación directa. Esto se puede lograr mediante:

Paneles de clientes que participen en evaluaciones periódicas de desempeño.

Espacios de cocreación donde el cliente colabore en el rediseño de productos o procesos.

Programas de “cliente misterioso” para auditar la calidad real de la experiencia.

Plataformas abiertas de sugerencias o evaluaciones continuas.

El cliente se convierte así en un auditor legítimo del desempeño organizacional.

7. Incorporar la voz del cliente en la toma de decisiones

Para que la evaluación centrada en el cliente sea efectiva, sus resultados deben alimentar los procesos de mejora y planificación estratégica. Algunas acciones clave:

Reuniones de dirección donde se revisan indicadores de experiencia del cliente como prioridad.

Procesos de innovación que parten de insights obtenidos del cliente.

Ajustes presupuestarios basados en preferencias detectadas.

Designación de responsables en cada área para responder a necesidades del cliente.

El valor de la evaluación no está solo en el diagnóstico, sino en su impacto en la acción.

8. Digitalizar el monitoreo de la experiencia del cliente

La tecnología permite integrar en tiempo real los datos de desempeño organizacional y la experiencia del cliente. Herramientas como CRM avanzados, analítica predictiva y sistemas de seguimiento automatizado permiten:

Detectar insatisfacción antes de que se convierta en fuga.

Personalizar la relación cliente-empresa.

Visualizar mapas de experiencia por segmentos de clientes.

Realizar evaluaciones automáticas después de interacciones clave.

Una organización que mide permanentemente la experiencia del cliente puede ajustar sus operaciones con agilidad y precisión.

Conclusión

Estructurar una evaluación del desempeño organizacional centrada en el cliente no es simplemente agregar algunos indicadores de satisfacción al reporte anual. Es rediseñar la arquitectura evaluativa completa para colocar al cliente como el eje sobre el cual se mide el valor generado por cada unidad, proceso y colaborador. En un mercado cada vez más competitivo, la capacidad de escuchar, entender y adaptarse al cliente en tiempo real se convierte en el principal diferencial de desempeño sostenible.

¿Cómo puede la tecnología optimizar los procesos de evaluación organizacional?

La tecnología ya no es un complemento de los procesos organizacionales: es su columna vertebral. En el contexto de la evaluación del desempeño organizacional, la transformación digital ha permitido dar un giro completo a cómo se recopila la información, cómo se interpreta y, sobre todo, cómo se transforma en decisiones estratégicas. Para las organizaciones que desean operar con precisión, agilidad y visión a largo plazo, el aprovechamiento inteligente de la tecnología en sus sistemas evaluativos no es una ventaja, es una necesidad estructural.

1. Automatización de la recolección de datos clave

Uno de los principales aportes de la tecnología es la automatización en la captura de información. A través de sistemas integrados —como ERPs, CRMs, plataformas de desempeño y herramientas de productividad colaborativa— es posible registrar en tiempo real el rendimiento de diferentes procesos, áreas y personas sin depender de reportes manuales.

Esto permite a la dirección contar con información veraz, actualizada y disponible 24/7. La tecnología elimina errores humanos en la recolección de datos y permite tomar decisiones basadas en evidencia en lugar de percepciones o intuiciones.

2. Visualización dinámica con dashboards en tiempo real

Las herramientas de Business Intelligence (BI) han cambiado por completo la forma de visualizar los datos de desempeño. Plataformas como Power BI, Tableau, Google Data Studio o Worki 360 permiten:

Integrar datos de distintas fuentes en una sola vista.

Configurar tableros por área, equipo o nivel jerárquico.

Activar alertas cuando un KPI se desvía de los parámetros esperados.

Personalizar los indicadores según el perfil del usuario (gerencia general, área de operaciones, RR.HH., etc.).

Este tipo de visualización favorece una cultura de accountability, ya que cada actor puede ver con claridad cómo su desempeño impacta en el todo organizacional.

3. Evaluación continua y no episódica

Tradicionalmente, la evaluación del desempeño se realizaba de forma anual o semestral. Hoy, gracias a la tecnología, es posible aplicar un enfoque de evaluación continua, donde el rendimiento se monitorea permanentemente y no solo en fechas preestablecidas.

Esto permite corregir desvíos a tiempo, reconocer logros en el momento oportuno y hacer ajustes estratégicos sobre la marcha. Las plataformas actuales permiten configurar métricas actualizables, encuestas instantáneas, check-ins semanales y retroalimentación cíclica.

4. Integración de fuentes múltiples de evaluación

La evaluación moderna requiere múltiples ángulos: datos financieros, indicadores operativos, clima organizacional, retroalimentación 360°, voz del cliente, desempeño en proyectos, etc. La tecnología permite integrar todos esos datos en una única arquitectura, ofreciendo una visión sistémica del rendimiento.

Esta integración rompe los silos de información y permite entender mejor las interdependencias entre procesos, áreas y niveles jerárquicos. La organización ya no evalúa en partes aisladas, sino como un sistema interconectado.

5. Aplicación de inteligencia artificial y analítica predictiva

La inteligencia artificial aplicada a la evaluación organizacional abre nuevas posibilidades. Gracias a algoritmos avanzados, hoy es posible:

Detectar patrones ocultos de bajo desempeño.

Predecir riesgos de rotación de talento o caídas de productividad.

Recomendar acciones de mejora basadas en datos históricos.

Analizar el impacto de factores externos (como inflación, cambios del mercado) sobre el rendimiento.

Evaluar correlaciones entre variables como clima laboral, engagement y resultados financieros.

Estas capacidades predictivas transforman a la evaluación en una herramienta proactiva, capaz de anticipar escenarios y preparar a la organización para responder con velocidad.

6. Personalización de la experiencia evaluativa

Cada área, equipo o colaborador tiene dinámicas, objetivos y contextos distintos. Las plataformas tecnológicas permiten adaptar los formularios, dashboards y criterios evaluativos a cada necesidad específica. Esto evita aplicar “la misma regla para todos” y permite un enfoque más justo y eficaz.

Además, al personalizar la experiencia, se incrementa el nivel de compromiso de los evaluados, ya que perciben que el sistema se adapta a su realidad y no al revés.

7. Mejora en la transparencia y trazabilidad del proceso

Una de las barreras tradicionales en la evaluación del desempeño ha sido la falta de transparencia. Gracias a la tecnología, hoy es posible dejar trazabilidad de cada fase del proceso: quién evaluó a quién, con qué criterios, qué cambios se hicieron, cuándo se aprobaron metas, qué seguimiento se dio a las acciones correctivas, etc.

Esta trazabilidad es fundamental para construir confianza, minimizar conflictos y garantizar procesos justos. A la vez, facilita auditorías internas y revisiones por parte de comités de evaluación.

8. Fomento de la participación y el feedback continuo

La tecnología ha democratizado la evaluación. Hoy, cualquier miembro de la organización puede brindar feedback a un colega, hacer sugerencias de mejora, responder encuestas de clima o actualizar sus propios objetivos en tiempo real. Esto promueve una cultura más horizontal, colaborativa y orientada a la mejora continua.

Los líderes pueden utilizar estas herramientas no solo para controlar, sino para acompañar el crecimiento de sus equipos y reconocer logros a tiempo.

9. Integración con la formación y el desarrollo del talento

Los sistemas modernos de evaluación organizacional permiten vincular los resultados obtenidos con programas de formación, planes de carrera y desarrollo de habilidades. Es decir, la tecnología permite transformar la evaluación en un motor de crecimiento.

Por ejemplo, si un colaborador muestra debilidades en comunicación, el sistema puede recomendar automáticamente cursos disponibles, mentores internos o experiencias de aprendizaje específicas. Esto potencia el uso del feedback como oportunidad de mejora, y no como juicio final.

10. Reducción de la carga administrativa y mejora de la eficiencia

Finalmente, la implementación tecnológica reduce drásticamente la carga de trabajo manual asociada a la evaluación. Formularios digitales, procesos automatizados, recordatorios programados y reportes instantáneos reemplazan tareas que antes consumían semanas. Esta eficiencia libera tiempo valioso para que los líderes se concentren en lo que realmente importa: acompañar, orientar y desarrollar a sus equipos.

Conclusión

La tecnología ha transformado la evaluación organizacional de un proceso estático y burocrático a un sistema dinámico, inteligente y estratégico. Las empresas que integran herramientas digitales en este ámbito no solo mejoran su capacidad para medir, sino también para transformar. En un entorno donde la velocidad del cambio es la nueva normalidad, la tecnología no solo optimiza: permite anticiparse, adaptarse y evolucionar constantemente.

¿Qué relación tiene el clima laboral con el desempeño general de la organización?

La relación entre clima laboral y desempeño organizacional no es una hipótesis teórica ni una moda del management contemporáneo. Es una realidad empírica, ampliamente documentada, que establece una correlación directa entre el entorno emocional, psicológico y relacional dentro de una organización y los resultados tangibles que esta alcanza. Las organizaciones de alto rendimiento no solo se enfocan en procesos, recursos o tecnologías: cultivan un entorno donde las personas pueden trabajar con bienestar, propósito y compromiso. Medir el clima laboral, gestionarlo y vincularlo con la evaluación del desempeño es una decisión estratégica que impacta directamente la sostenibilidad del negocio.

1. El clima laboral como predictor del rendimiento colectivo

Diversos estudios realizados por firmas como Gallup, Deloitte o McKinsey han demostrado que organizaciones con un clima laboral saludable:

Superan en productividad hasta en un 20 % a sus pares.

Presentan una rotación de personal significativamente menor.

Muestran mayor índice de satisfacción del cliente.

Generan niveles más altos de innovación y colaboración.

Un ambiente de trabajo positivo actúa como multiplicador del desempeño: reduce fricciones innecesarias, mejora la comunicación y potencia la sinergia entre equipos. Lo contrario —un clima tóxico, indiferente o autoritario— actúa como una fuerza de desgaste que debilita la motivación y el compromiso.

2. El impacto emocional en la ejecución operativa

El clima laboral influye directamente en la emocionalidad colectiva. Las emociones que predominan en el lugar de trabajo —ansiedad, entusiasmo, temor, gratitud, frustración— tienen un efecto tangible sobre la velocidad de ejecución, la calidad del trabajo y la resiliencia ante desafíos.

Por ejemplo, en entornos donde predomina la inseguridad psicológica, los colaboradores evitan asumir riesgos, tomar decisiones o sugerir mejoras, lo que reduce drásticamente la capacidad innovadora de la empresa. En cambio, cuando se genera un ambiente de confianza y apoyo, los equipos asumen mayor responsabilidad, cooperan más abiertamente y actúan con proactividad.

3. Clima laboral y retención del talento

El clima laboral es una de las principales razones por las cuales los colaboradores deciden permanecer en una organización o buscar nuevas oportunidades. La rotación frecuente de talento afecta de forma negativa al desempeño organizacional al generar:

Pérdida de conocimiento.

Mayor carga operativa para los equipos remanentes.

Costos de selección y capacitación.

Desestabilización de proyectos en curso.

Incorporar el monitoreo del clima laboral en la evaluación del desempeño permite anticiparse a estos fenómenos y establecer planes de retención más efectivos.

4. Clima laboral y desempeño en contextos de alta presión

Uno de los contextos más reveladores de esta relación es cuando la organización atraviesa una crisis, una transformación profunda o un proceso de cambio acelerado. En esos momentos, el desempeño puede sostenerse o colapsar dependiendo del clima interno.

Un equipo con alto sentido de pertenencia, cohesión y propósito podrá sostener la productividad incluso en escenarios adversos. En cambio, un clima laboral deteriorado actuará como catalizador de conflictos, desgaste emocional y caída del compromiso.

Esto convierte al clima laboral en una palanca de resiliencia empresarial.

5. Medición integrada del clima en los sistemas de desempeño

La mayoría de los sistemas modernos de evaluación ya permiten incorporar métricas de clima laboral en sus reportes. Esto puede hacerse mediante:

Encuestas de clima anuales o semestrales.

Pulsos mensuales (mediciones cortas y frecuentes).

Focus group cualitativos por áreas.

Análisis de variables indirectas como ausentismo, solicitudes de cambio de área, rotación o feedback espontáneo.

Integrar estas métricas permite establecer correlaciones entre el clima y otros indicadores de desempeño, como productividad, satisfacción del cliente, rentabilidad o cumplimiento de objetivos.

6. Cultura de liderazgo y su influencia en el clima

El liderazgo es el factor más determinante del clima laboral. Las organizaciones que promueven líderes empáticos, coherentes, comunicativos y orientados a las personas suelen desarrollar ambientes de trabajo positivos. En cambio, liderazgos autoritarios, distantes o inconsistentes generan climas de desconfianza y desmotivación.

Por eso, al evaluar el desempeño organizacional, es necesario considerar también:

Estilos de liderazgo predominantes.

Calidad de la relación líder-equipo.

Nivel de escucha activa y retroalimentación.

Coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

El desarrollo del liderazgo es una inversión directa en el fortalecimiento del clima y, por ende, del desempeño.

7. Clima organizacional como eje de transformación cultural

El clima es el “termómetro” de la cultura organizacional. A través de su medición se pueden detectar aspectos estructurales que impiden el crecimiento y rediseñar hábitos, rutinas y procesos que generen entornos más saludables.

Una organización que evalúa el clima de forma sistemática puede actuar preventivamente, en lugar de reactivamente. Puede anticipar crisis de motivación, gestionar adecuadamente el cambio y crear condiciones para que las personas den lo mejor de sí.

8. Incorporación del clima en los tableros estratégicos

Una buena práctica cada vez más común en empresas de clase mundial es incluir indicadores de clima laboral dentro de los dashboards estratégicos revisados por la alta dirección. Esto asegura que el tema no quede relegado a los equipos de RR.HH., sino que se trate como un tema corporativo.

Este enfoque permite tomar decisiones integrales que equilibren la rentabilidad con el bienestar, la eficiencia con la sostenibilidad humana.

Conclusión

El clima laboral no es un elemento periférico dentro del análisis del desempeño organizacional: es una variable estructural que lo atraviesa por completo. Integrarlo en la medición, gestionarlo como activo estratégico y vincularlo con los resultados del negocio es una forma de ejercer una dirección consciente, orientada no solo a los números, sino también a las personas que los hacen posibles. Las organizaciones que logran crear y sostener un clima laboral saludable son, en definitiva, las que alcanzan y mantienen niveles de desempeño superiores en el tiempo.

¿Qué impacto tiene la motivación de los empleados en los indicadores de desempeño?

La motivación de los empleados es una de las variables más influyentes —aunque a menudo subestimada— dentro de la gestión organizacional. Su impacto sobre los indicadores de desempeño es directo, profundo y, en muchos casos, decisivo. Cuando una organización entiende que los resultados no solo dependen de sistemas, procesos o herramientas, sino del estado anímico, el compromiso y el nivel de energía de su gente, empieza a operar con una perspectiva verdaderamente estratégica.

1. La motivación como motor de productividad

Numerosos estudios en psicología organizacional han demostrado que la motivación es un fuerte predictor del rendimiento individual y colectivo. Los empleados motivados:

Son más productivos.

Asumen más responsabilidades sin necesidad de supervisión constante.

Encuentran sentido en su trabajo diario.

Se orientan naturalmente a la mejora continua.

Cuando la motivación es alta, los colaboradores activan su capacidad creativa, su sentido de pertenencia y su voluntad de colaborar, lo que impacta directamente en indicadores como cumplimiento de objetivos, reducción de errores, eficiencia operativa y velocidad de respuesta.

2. Influencia sobre la calidad del trabajo

La motivación no solo afecta cuánto se produce, sino cómo se produce. Los empleados desmotivados tienden a hacer lo mínimo necesario, lo que deriva en una baja en la calidad, aumento de reprocesos, mayor índice de fallos y, en casos extremos, daño reputacional.

Por el contrario, una fuerza laboral motivada busca superar expectativas, cuida los detalles y busca entregar valor real a la organización y al cliente final. La calidad deja de ser una imposición y se convierte en una convicción.

3. Correlación con la satisfacción del cliente

Existe una relación directa entre la motivación de los empleados y la satisfacción del cliente. En industrias orientadas al servicio, esta conexión es especialmente visible: un equipo comprometido genera experiencias memorables, resuelve problemas con actitud positiva y construye relaciones de confianza con los usuarios.

Cuando la motivación interna está en crisis, esto se refleja casi inmediatamente en un aumento de quejas, caída del Net Promoter Score y pérdida de fidelidad. Por eso, muchas organizaciones de clase mundial consideran la motivación interna como un pilar estratégico del servicio al cliente.

4. Reducción de ausentismo y rotación

La desmotivación crónica lleva al ausentismo, al bajo engagement y finalmente, a la rotación. Cada empleado que se va representa un costo para la organización: pérdida de conocimiento, tiempo invertido en formación, impacto emocional en los equipos y desaceleración de proyectos en curso.

Un entorno donde las personas se sienten valoradas, reconocidas y desafiadas positivamente no solo retiene el talento, sino que lo potencia. Por eso, monitorear la motivación no es un lujo emocional, sino una decisión financiera y operativa.

5. Efecto en la innovación y la mejora continua

La innovación no se impone por decreto. Nace de la curiosidad, de la voluntad de hacer las cosas mejor, del deseo de aportar más allá del mínimo requerido. Esa energía creativa solo surge en contextos donde la motivación está activa.

Cuando las personas están motivadas, proponen ideas, cuestionan procesos obsoletos, experimentan con nuevos enfoques y promueven mejoras incluso sin que se les pida. Esto alimenta la ventaja competitiva de la organización y su capacidad de adaptación a los cambios del entorno.

6. Motivación como variable integrada en la evaluación del desempeño

A pesar de su importancia, muchas organizaciones aún no integran la motivación como un indicador en sus sistemas de evaluación. Sin embargo, es posible y recomendable hacerlo, a través de:

Encuestas de clima y engagement.

Evaluaciones 360° con foco en actitud y compromiso.

Observación de comportamientos clave: iniciativa, colaboración, resiliencia, actitud ante el cambio.

Métricas indirectas como puntualidad, asistencia, participación en proyectos voluntarios o calidad de entregables.

Cuanto más sistemático sea el monitoreo, más capacidad tendrá la gerencia para tomar decisiones informadas y oportunas.

7. Rol del liderazgo en la generación de motivación

El liderazgo es el principal generador (o destructor) de motivación. Los líderes que inspiran, escuchan, reconocen, desafían con respeto y comunican con claridad crean entornos donde las personas dan lo mejor de sí. Por el contrario, liderazgos autoritarios, indiferentes o erráticos son fuente permanente de desmotivación.

Por eso, la evaluación del desempeño organizacional debe incluir también indicadores de la capacidad motivacional del liderazgo: ¿los equipos se sienten energizados por sus líderes? ¿Reciben reconocimiento? ¿Comprenden hacia dónde se dirige la organización?

8. Incentivos como instrumento de motivación estratégica

La motivación también se alimenta desde los sistemas de recompensa. Estos no deben entenderse solo como compensaciones económicas, sino como una estructura integral que incluye:

Reconocimiento público y privado.

Oportunidades de crecimiento.

Flexibilidad laboral.

Inclusión en proyectos desafiantes.

Acceso a formación y desarrollo.

Los sistemas de evaluación deben considerar cómo el diseño de incentivos está impactando la motivación y ajustar continuamente su lógica para sostenerla.

9. Tecnología como aliada en el monitoreo de la motivación

Hoy existen plataformas digitales que permiten medir el estado motivacional de los equipos en tiempo real. A través de sistemas de “pulsos” breves, encuestas anónimas o análisis de sentimiento en plataformas de colaboración, es posible tener un termómetro constante de la motivación y actuar de forma preventiva.

Esto convierte a la motivación en una variable viva, gestionable y alineada al rendimiento estratégico de la empresa.

Conclusión

La motivación de los empleados es una variable estratégica del desempeño organizacional. Afecta no solo lo que se hace, sino cómo se hace, con qué calidad, con cuánta energía y con qué sostenibilidad. Ignorarla es operar con una mirada reducida. Integrarla en la evaluación, monitorearla con disciplina y desarrollarla con inteligencia es el camino para construir organizaciones que no solo alcanzan sus metas, sino que lo hacen con entusiasmo, sentido y excelencia.

¿Qué beneficios ofrece una auditoría interna enfocada en desempeño organizacional?

Una auditoría interna tradicional suele enfocarse en el cumplimiento normativo, la verificación contable o el control de riesgos financieros. Sin embargo, cuando este ejercicio se orienta estratégicamente hacia el desempeño organizacional, se convierte en una herramienta poderosa para diagnosticar, corregir y potenciar el funcionamiento integral de la empresa. Más allá de lo técnico, este enfoque permite visualizar cómo las decisiones, estructuras y procesos están contribuyendo —o impidiendo— que la organización alcance sus objetivos estratégicos. 1. Proporciona una evaluación objetiva y profunda del rendimiento global Una auditoría interna enfocada en desempeño organizacional actúa como un observador imparcial que examina los resultados alcanzados frente a los objetivos planteados. No se limita a medir “lo que se hizo”, sino también “cómo se hizo”, “con qué eficiencia” y “a qué costo organizacional”. Este enfoque multidimensional permite identificar brechas entre lo planificado y lo ejecutado, desalineaciones entre áreas y factores ocultos que pueden estar impactando el rendimiento. 2. Detecta ineficiencias estructurales o sistémicas Muchas veces, los cuellos de botella, los retrasos o las fallas de calidad no responden a errores individuales, sino a problemas estructurales mal diagnosticados: procesos redundantes, asignación inadecuada de recursos, estructuras jerárquicas obsoletas, exceso de burocracia o falta de comunicación transversal. Una auditoría interna que evalúa el desempeño permite detectar estos puntos críticos y diseñar intervenciones precisas, orientadas a mejorar el flujo operativo y la coordinación entre funciones. 3. Fortalece la alineación entre estrategia y ejecución En muchas organizaciones, existe una desconexión entre la visión estratégica que define la alta dirección y la ejecución que ocurre en los niveles medios o operativos. La auditoría interna puede actuar como un mecanismo de alineación, revisando si los objetivos estratégicos están siendo correctamente traducidos en planes de acción, indicadores de gestión y sistemas de evaluación de resultados. Este proceso permite corregir desviaciones, ajustar prioridades y asegurar que cada área esté contribuyendo efectivamente a los fines corporativos. 4. Mejora la toma de decisiones basadas en datos Una auditoría interna enfocada en desempeño obliga a la organización a generar, sistematizar y analizar información clave. Esto fomenta una cultura de decisiones basadas en evidencia y no en intuiciones, percepciones o presiones políticas internas. El acceso a datos confiables sobre productividad, calidad, tiempos de entrega, costos operativos, niveles de satisfacción interna o externa, entre otros, transforma a la auditoría en una herramienta de gestión activa y no solo en un control retrospectivo. 5. Identifica buenas prácticas y fortalezas subutilizadas Una auditoría interna no solo debe enfocarse en encontrar fallas. También debe visibilizar aquellas áreas, equipos o procesos que están generando valor por encima de lo esperado. Identificar estas fortalezas permite: Escalar buenas prácticas. Asignar más recursos a lo que funciona. Estimular la transferencia de conocimiento interno. Recompensar el alto desempeño con justicia. Esta perspectiva positiva aumenta la aceptación del proceso de auditoría y genera motivación en los equipos auditados. 6. Favorece una cultura organizacional de accountability Uno de los beneficios más estratégicos de una auditoría centrada en desempeño es que promueve una cultura de rendición de cuentas con enfoque de mejora. Cuando los equipos comprenden que serán evaluados por resultados reales, no solo por cumplimiento de normas, desarrollan una mayor conciencia del impacto de su trabajo. Esto fortalece la responsabilidad, la autogestión y el sentido de contribución colectiva. En lugar de operar bajo la lógica del cumplimiento mínimo, las personas se orientan al aporte de valor. 7. Reduce riesgos operacionales y estratégicos Las fallas de desempeño no diagnosticadas a tiempo pueden derivar en consecuencias graves: pérdida de clientes clave, quiebre de procesos críticos, retrasos en lanzamientos, desalineación con el mercado o pérdida de competitividad. Una auditoría bien estructurada permite identificar señales tempranas de estas amenazas. Así, se convierte en una herramienta preventiva que protege el capital reputacional, financiero y humano de la organización. 8. Aporta legitimidad a los procesos de evaluación interna Cuando los sistemas de evaluación son ejecutados únicamente desde los líderes directos, pueden generar dudas respecto a su imparcialidad. Una auditoría interna agrega un tercer nivel de revisión con mirada sistémica, lo que aporta mayor legitimidad, credibilidad y aceptación por parte de los evaluados. Este rol neutral es especialmente valioso en organizaciones con conflictos internos, resistencias al cambio o procesos de transformación cultural en curso. 9. Facilita la innovación en la gestión del desempeño Los hallazgos de una auditoría centrada en desempeño pueden servir como base para rediseñar el sistema completo de medición: definir nuevos indicadores, cambiar frecuencias de evaluación, introducir herramientas digitales, desarrollar capacidades analíticas o adoptar modelos más ágiles y colaborativos. En este sentido, la auditoría no es un punto de llegada, sino un punto de partida para evolucionar la cultura de desempeño. 10. Permite construir planes de mejora realistas y orientados a resultados Finalmente, la auditoría interna entrega no solo un diagnóstico, sino una hoja de ruta. A partir de sus conclusiones, se pueden definir planes de acción concretos, responsables asignados, metas claras y plazos definidos. Esto facilita la mejora continua y convierte el desempeño en un proceso vivo, gestionado y retroalimentado desde la evidencia. Conclusión Una auditoría interna enfocada en el desempeño organizacional es mucho más que una revisión técnica: es una herramienta estratégica para entender cómo está funcionando realmente la organización, identificar oportunidades de mejora y alinear todas las partes del sistema hacia la generación de valor sostenible. Para las organizaciones que aspiran a la excelencia, este tipo de auditoría no debería ser una excepción, sino una práctica habitual integrada a la cultura de gestión.

¿Qué rol cumple el coaching ejecutivo en el fortalecimiento del desempeño organizacional?

El coaching ejecutivo ha pasado de ser una herramienta reservada para la corrección de conductas individuales a convertirse en un instrumento estratégico de desarrollo organizacional. Hoy, las organizaciones más competitivas utilizan el coaching no solo como apoyo a líderes en formación, sino como palanca para transformar el desempeño colectivo, alinear culturas, impulsar la ejecución y acelerar procesos de cambio profundo. En ese sentido, entender el rol del coaching ejecutivo en el fortalecimiento del desempeño organizacional es una prioridad para cualquier directivo que quiera liderar con visión sistémica. 1. Desarrollo del liderazgo como eje estructural del rendimiento Toda organización es tan fuerte como la calidad de sus líderes. El coaching ejecutivo permite desarrollar líderes más conscientes, alineados, resilientes y estratégicos. Esto se traduce en decisiones más acertadas, mejor manejo de equipos, mayor claridad en la comunicación y capacidad de sostener la dirección incluso en contextos complejos. A nivel organizacional, un liderazgo fortalecido se refleja en mejoras claras en los indicadores de desempeño: mayor productividad, mejor clima, alineación de objetivos, reducción de conflictos internos y agilidad operativa. 2. Transformación de comportamientos clave que afectan la ejecución El coaching permite trabajar sobre comportamientos específicos que impactan directa o indirectamente en los resultados. Por ejemplo: Delegación ineficiente. Dificultad para dar retroalimentación. Estilo de comunicación autoritario. Falta de escucha activa. Baja tolerancia a la ambigüedad. Estos patrones personales, cuando se repiten a nivel de liderazgo, generan efectos multiplicadores negativos en toda la organización. El coaching, al trabajar desde la conciencia y la responsabilidad personal, permite transformar estos hábitos de forma profunda y sostenible. 3. Alineación entre los objetivos personales y los objetivos organizacionales Uno de los factores críticos en el desempeño organizacional es la coherencia entre lo que el líder quiere lograr a nivel personal y lo que la organización necesita. El coaching ejecutivo crea un espacio de reflexión donde el directivo puede redefinir su propósito, revisar sus prioridades y encontrar nuevas formas de contribuir desde su rol. Cuando se alinea la motivación interna del líder con la visión organizacional, se dispara su nivel de compromiso, lo que se refleja inmediatamente en la forma en que lidera a su equipo y orienta su gestión. 4. Acompañamiento en procesos de cambio organizacional Los procesos de transformación —fusiones, adquisiciones, reestructuraciones, migraciones tecnológicas— suelen generar tensiones, incertidumbre y resistencia. El coaching actúa como un sistema de soporte emocional, estratégico y conductual para los líderes que deben conducir esos cambios. A través del coaching, los líderes pueden revisar sus temores, clarificar su rol, anticipar resistencias y diseñar estrategias de comunicación y movilización más efectivas. Esto mejora la capacidad de la organización para adaptarse al cambio sin sacrificar el rendimiento. 5. Mejora de la comunicación interna y del trabajo colaborativo Los líderes que han pasado por procesos de coaching suelen desarrollar habilidades de escucha, empatía y comunicación mucho más refinadas. Esto tiene un impacto inmediato en la calidad de las conversaciones internas, en la resolución de conflictos y en la construcción de relaciones de confianza. Cuando se elevan los estándares comunicacionales dentro de una organización, se reduce la fricción operativa, se aceleran los procesos y se crea un entorno más propicio para la innovación y la colaboración transversal. 6. Fortalecimiento de la cultura organizacional La cultura se construye desde los comportamientos cotidianos. El coaching ejecutivo permite trabajar sobre las prácticas que los líderes modelan día a día, muchas veces de forma inconsciente, y que definen la cultura real de la organización. Cuando los líderes se convierten en embajadores conscientes de los valores corporativos, la cultura se alinea con la estrategia y se convierte en un factor de desempeño, no solo en un discurso institucional. 7. Activación de capacidades latentes en líderes clave Muchas veces, los líderes tienen talento, experiencia y conocimiento, pero están bloqueados por inseguridades, estrés, hábitos arraigados o falta de claridad. El coaching actúa como catalizador de esas capacidades dormidas, ayudando al líder a redescubrir su potencial y ponerlo al servicio de su equipo y de la organización. Esa activación no solo mejora el desempeño del individuo, sino que irradia a su equipo, generando un efecto en cascada que fortalece el rendimiento colectivo. 8. Evaluación de impacto del coaching en los indicadores organizacionales Los beneficios del coaching ejecutivo no son intangibles. Existen metodologías que permiten medir su impacto, entre ellas: Evaluaciones 360° antes y después del proceso. KPIs asociados al área bajo liderazgo del coachee. Clima laboral y engagement de su equipo directo. Nivel de cumplimiento de objetivos estratégicos. Feedback cualitativo de pares, subordinados y superiores. Esto permite justificar la inversión en coaching y convertirlo en una política estructural, no en una solución puntual. 9. Aporte a la sustentabilidad del desempeño en el tiempo Mientras que la capacitación tradicional puede generar aprendizajes momentáneos, el coaching se enfoca en generar cambios sostenibles en la forma de pensar, decidir y liderar. Esto permite consolidar una base sólida para que el desempeño organizacional no dependa de presiones externas o controles, sino de la madurez interna de quienes lo conducen. Este enfoque es clave para organizaciones que buscan operar con autonomía, velocidad y coherencia en entornos cambiantes. 10. Integración del coaching en el sistema de gestión del desempeño Para maximizar su impacto, el coaching debe integrarse al sistema de gestión del desempeño organizacional. Esto implica: Que las necesidades de coaching surjan del proceso evaluativo. Que los resultados del coaching retroalimenten la estrategia de talento. Que el coaching se articule con otros programas como mentoring, formación y sucesión. Que se cree una cultura organizacional donde pedir coaching no sea un signo de debilidad, sino de liderazgo consciente. Conclusión El coaching ejecutivo es mucho más que una herramienta de desarrollo individual. En su versión más estratégica, se convierte en una plataforma de transformación organizacional que fortalece el liderazgo, alinea la cultura, acelera la ejecución y multiplica la capacidad de respuesta de la empresa. En tiempos donde el desempeño se mide no solo en cifras, sino en capacidades de adaptación y liderazgo sostenible, el coaching deja de ser un lujo para convertirse en un componente esencial de la arquitectura organizacional de alto rendimiento. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño organizacional es hoy, más que nunca, un ejercicio integral de inteligencia estratégica. Ya no basta con medir resultados financieros o cumplimiento de metas: el verdadero rendimiento se construye en la alineación entre estrategia, cultura, procesos y talento. En ese contexto, este artículo ha abordado diez dimensiones críticas que permiten comprender cómo evaluar, optimizar y transformar el desempeño de forma sostenida. Uno de los ejes centrales ha sido la necesidad de evaluar correctamente a los equipos interfuncionales, cuya coordinación efectiva representa un diferencial competitivo. Mediante estructuras colaborativas y criterios compartidos, las organizaciones pueden eliminar silos, acelerar la innovación y mejorar su capacidad de ejecución transversal. Se ha enfatizado la importancia de identificar los cuellos de botella operativos mediante indicadores concretos como tiempos de ciclo, acumulación de tareas, capacidad excedida y errores recurrentes. Estas métricas, gestionadas a través de dashboards inteligentes, permiten actuar con agilidad y rediseñar procesos con base en evidencia. La retroalimentación 360°, lejos de ser una herramienta de evaluación individual, se convierte en una fuente valiosa de análisis organizacional, al ofrecer una mirada sistémica sobre liderazgo, cultura, desempeño colectivo y colaboración. Cuando se integra con herramientas tecnológicas como WORKI 360, su impacto se multiplica al permitir medición continua y acción inmediata. Otro aspecto clave ha sido la adaptación del sistema evaluativo a los modelos híbridos de trabajo, que exigen indicadores de autogestión, colaboración digital, adaptabilidad y bienestar. Evaluar de forma justa en contextos mixtos requiere herramientas dinámicas y configurables, que aseguren trazabilidad y transparencia sin importar la ubicación del talento. Una organización centrada en el cliente debe estructurar su evaluación del desempeño desde esa misma lógica: medir lo que impacta la experiencia del usuario final. Para ello, resulta esencial integrar métricas como NPS, CSAT, CES y vincularlas directamente con los indicadores internos, generando alineación entre valor entregado y valor percibido. La tecnología, en este escenario, se presenta como un habilitador esencial. Plataformas como WORKI 360 permiten digitalizar todo el proceso de evaluación, automatizar la recopilación de datos, visualizar indicadores en tiempo real, personalizar la experiencia del evaluado y tomar decisiones informadas desde un enfoque predictivo y no solo reactivo. El análisis del clima laboral, su impacto en la motivación, la retención del talento y la productividad, confirma que los factores emocionales y culturales deben estar integrados al sistema evaluativo. Medirlos, gestionarlos y vincularlos con los resultados permite actuar sobre las verdaderas palancas del rendimiento colectivo. La motivación de los empleados, entendida como una variable estratégica, influye directamente en la calidad, velocidad y sostenibilidad del trabajo realizado. La evaluación moderna debe contemplar no solo lo que se logra, sino desde qué actitud, nivel de compromiso y propósito se logra. La auditoría interna centrada en desempeño se posiciona como una práctica de alta madurez organizacional. No solo diagnostica desviaciones, sino que revela buenas prácticas, fortalece la rendición de cuentas, promueve mejoras estructurales y legitima el sistema de evaluación frente a todos los actores. Finalmente, el coaching ejecutivo se presenta como un recurso estratégico para potenciar el liderazgo, alinear comportamientos clave, fortalecer la cultura y acelerar los resultados. Integrado con una plataforma digital como WORKI 360, el coaching puede vincularse directamente con resultados medibles y ser parte activa del proceso de mejora continua. En conclusión, para lograr una gestión de desempeño verdaderamente estratégica, las organizaciones deben contar con un ecosistema evaluativo digitalizado, continuo, orientado al cliente, centrado en las personas y basado en datos. WORKI 360, en este contexto, ofrece una solución integral que permite diseñar, ejecutar y optimizar procesos de evaluación alineados con las exigencias del entorno actual. Automatización, trazabilidad, análisis en tiempo real, integración cultural y foco en resultados: estas son las claves para transformar la evaluación en una ventaja competitiva real.