Índice del contenido

¿Cómo se relacionan las competencias con los objetivos estratégicos de la empresa?

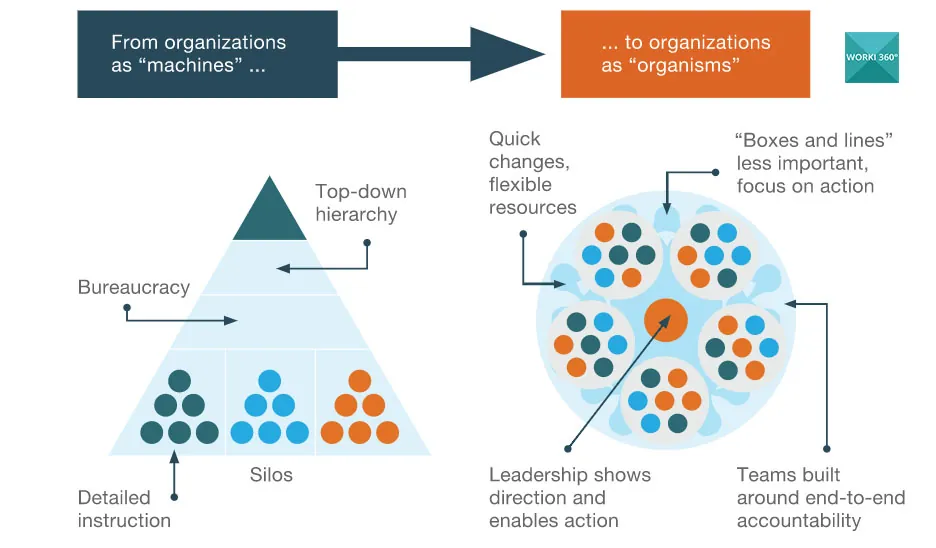

Una empresa que ha logrado construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo lo ha hecho no solo por su modelo de negocio, sino por su capacidad de alinear su capital humano con los objetivos estratégicos. Las competencias, en este sentido, son el puente operativo entre la visión y el hacer diario de las personas.

1. Las competencias como herramientas de ejecución estratégica

Las competencias, entendidas como el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes observables que una persona debe tener para desempeñar con éxito una función, no son un fin en sí mismas. Son un medio para materializar la estrategia organizacional. Una empresa que desea transformarse digitalmente no solo debe cambiar procesos y tecnologías, sino también desarrollar competencias como agilidad de aprendizaje, resiliencia ante el cambio y pensamiento crítico digital.

Cuando las competencias están correctamente definidas, permiten que la estrategia se ejecute de forma coherente a través de las personas. En lugar de enfocarse únicamente en resultados, la evaluación por competencias permite analizar si los comportamientos que promueven la estrategia están realmente presentes en la organización.

2. Vinculación estructural con el plan estratégico

El modelo por competencias no puede surgir de forma aislada. Debe partir del análisis estratégico de la organización. Esto implica:

Definir las competencias estratégicas claves (core competencies) según el modelo de negocio.

Alinear los perfiles de cargo y los sistemas de evaluación a estas competencias.

Priorizar competencias críticas por nivel jerárquico según su impacto en los resultados.

Un ejemplo claro es el de una empresa que quiere expandirse a nuevos mercados internacionales. Si esta meta está en el plan estratégico, debe incluir competencias como "gestión intercultural", "comunicación en idiomas" o "apertura al cambio" en los niveles directivos y comerciales.

3. Despliegue operativo en toda la organización

Alinear competencias con estrategia no es solo un ejercicio de diseño. Es una práctica de gestión continua. Esto se logra a través de:

Evaluaciones periódicas que midan no solo resultados, sino comportamientos estratégicos.

Formación y coaching orientado a reducir brechas de competencias claves.

Incentivos y reconocimientos atados al desarrollo de competencias estratégicas.

Las empresas que integran las competencias a la gestión del desempeño, al desarrollo profesional y a la toma de decisiones de talento (ascensos, planes de sucesión, asignación de proyectos) logran que cada colaborador sepa qué se espera de él más allá del "qué" (resultado), también en el "cómo" (forma de lograrlo).

4. Indicadores y medición del alineamiento

Una forma concreta de validar esta alineación es a través de indicadores. Algunos ejemplos:

Porcentaje de líderes con competencias estratégicas en nivel esperado.

Evolución de brechas de competencias críticas en áreas clave.

Relación entre nivel de desarrollo de competencias y cumplimiento de objetivos estratégicos por unidad.

Estos datos permiten transformar el modelo de competencias en una herramienta de dirección y no solo de evaluación. Cuando se presenta a la alta gerencia un tablero que muestre cómo el desarrollo de competencias ha impactado en los KPI estratégicos, la evaluación deja de ser un proceso de RRHH y se convierte en un catalizador del negocio.

5. Casos reales de aplicación

Empresas líderes como General Electric, Google o Natura han vinculado su matriz de competencias con los drivers estratégicos, permitiendo alinear cultura, comportamiento y resultados. Por ejemplo, Natura integró competencias de sostenibilidad y pensamiento regenerativo como eje transversal en todos sus procesos de gestión de talento, dado que esto es un pilar de su propuesta de valor corporativa.

En organizaciones más pequeñas o en etapas de transformación, este alineamiento puede comenzar con un ejercicio simple: mapear las cinco competencias más críticas para lograr los objetivos estratégicos de los próximos 12 meses, e incorporar estas competencias en evaluaciones, formaciones y conversaciones de desempeño.

Conclusión

Las competencias no son un inventario decorativo de habilidades. Son un sistema vivo de gestión del talento que debe responder directamente a las metas estratégicas. Cuando están correctamente integradas, las competencias alinean comportamientos individuales con resultados organizacionales, convirtiéndose en un instrumento clave de ejecución, transformación y crecimiento sostenible.

¿Qué rol juega el feedback en el proceso de evaluación por competencias?

La evaluación por competencias no solo es una herramienta para calificar el desempeño de los colaboradores; es, ante todo, una oportunidad estratégica para generar conversaciones transformadoras entre líderes y equipos. En este contexto, el feedback deja de ser un momento aislado para convertirse en el hilo conductor del desarrollo profesional continuo. 1. El feedback como motor del aprendizaje organizacional Uno de los errores más frecuentes en los procesos de evaluación es considerarlos un ejercicio de cierre: se recopila información, se puntúan competencias y se emite un informe. Bajo esta lógica, el feedback suele convertirse en un acto correctivo o de justificación, más que en un espacio de desarrollo. En contraste, un sistema robusto de evaluación por competencias reconoce que el valor real del proceso no está en la medición, sino en el diálogo que esta habilita. El feedback —especialmente cuando es continuo, específico y bilateral— permite que los colaboradores comprendan no solo cómo están siendo evaluados, sino por qué ciertas competencias son relevantes, cómo impactan en la estrategia y qué caminos existen para fortalecerlas. Esto convierte al feedback en un catalizador del aprendizaje organizacional. 2. Tipos de feedback en la evaluación por competencias El proceso de evaluación puede incluir distintos tipos de retroalimentación, todos ellos esenciales para una visión completa del desempeño: Feedback vertical: de líderes a colaboradores, clave para comunicar expectativas, reconocer avances y señalar oportunidades de mejora en competencias críticas. Feedback ascendente: de colaboradores hacia sus líderes, relevante para ajustar el estilo de liderazgo, mejorar el clima laboral y fomentar la coherencia con las competencias esperadas. Feedback entre pares: fortalece la cultura de colaboración, permite observar comportamientos en diferentes contextos y aporta validez social a la evaluación. Auto-feedback (reflexión guiada): cuando se promueve la autoevaluación, se fomenta la autoconciencia y la responsabilidad personal por el desarrollo de las propias competencias. Cada una de estas formas de retroalimentación enriquece la evaluación, otorgándole profundidad y perspectiva. Además, cuando se sistematiza en una plataforma, permite construir perfiles de desarrollo más completos y personalizados. 3. Construcción de cultura de feedback continuo En las organizaciones de alto desempeño, el feedback no es exclusivo de la etapa formal de evaluación. Es parte del día a día, y forma parte de una cultura que promueve la mejora continua. Para lograrlo, es necesario: Formar a líderes en habilidades de retroalimentación efectiva (feedback constructivo, comunicación no violenta, escucha activa). Desarrollar guías de conversación basadas en las competencias clave del modelo organizacional. Establecer rituales de feedback frecuentes, como sesiones mensuales o retrospectivas de proyectos. Integrar el feedback en herramientas digitales, de forma que el registro y análisis sea automático, facilitando la toma de decisiones sobre desarrollo. Estas acciones permiten que el feedback no sea percibido como una amenaza, sino como una herramienta de empoderamiento, reconocimiento y mejora. 4. Relación entre feedback y credibilidad del sistema La evaluación por competencias puede fracasar si los colaboradores no confían en el proceso o sienten que sus resultados no tienen relación con la realidad. En este sentido, el feedback tiene una función clave para generar legitimidad. Cuando un líder conversa con el evaluado, explica las evidencias detrás de cada puntuación y da espacio para la reflexión conjunta, se genera un entorno de equidad y respeto. Asimismo, el feedback transparente fortalece la percepción de justicia organizacional. Si un colaborador comprende por qué tiene una brecha en la competencia de "orientación al cliente", y además recibe ejemplos y apoyo para mejorar, es mucho más probable que se comprometa con su propio desarrollo. 5. Impacto en el desarrollo del talento El feedback dentro de un sistema por competencias permite trazar planes de desarrollo individuales y colectivos con una base objetiva. A partir del diálogo, se pueden definir rutas de formación, coaching o mentoría que ataquen directamente las brechas más relevantes. También puede dar lugar a proyectos especiales, rotaciones internas o cambios de rol cuando el feedback señala desajustes estructurales entre perfil y puesto. Más aún, el feedback bien utilizado permite fortalecer el engagement y el sentido de propósito. Un colaborador que recibe retroalimentación sobre cómo sus competencias están impactando en los resultados de la empresa, y que además visualiza oportunidades claras de crecimiento, es más propenso a mantenerse comprometido con la organización. 6. Consideraciones para implementar feedback efectivo Para que el feedback tenga impacto dentro del modelo de evaluación por competencias, deben cumplirse ciertos principios: Oportunidad: debe ser entregado en un plazo cercano a los eventos evaluados. Especificidad: debe basarse en comportamientos observables, no en percepciones generales. Equilibrio: debe incluir aspectos positivos y áreas de mejora. Orientación al desarrollo: debe enfocarse en soluciones, no solo en señalar problemas. Participación: debe permitir el diálogo, no ser una comunicación unidireccional. Una buena práctica es el uso de guías estructuradas de retroalimentación basadas en competencias, que ayudan a los líderes a sostener conversaciones consistentes, profundas y estratégicas. Conclusión El feedback no es un apéndice del proceso de evaluación por competencias; es su corazón. Sin una retroalimentación efectiva, la evaluación pierde sentido y se convierte en una métrica vacía. Con feedback significativo, cada evaluación se transforma en un acto de liderazgo, una conversación de desarrollo y una oportunidad de alineamiento entre persona, rol y estrategia.

¿Qué indicadores clave se deben incluir en un informe de desempeño por competencias?

La calidad de un sistema de evaluación de desempeño por competencias no solo depende de la solidez del modelo de competencias ni de la rigurosidad del proceso, sino también de la forma en que sus resultados son reportados. En este sentido, el informe final, y en especial los indicadores que se incluyen en él, se convierten en el insumo crítico para la toma de decisiones en los niveles directivos, de gestión del talento y desarrollo organizacional. 1. Función estratégica del informe de evaluación El informe de evaluación por competencias debe cumplir una doble función. Por un lado, debe ofrecer una mirada objetiva y detallada sobre el estado de desarrollo de las competencias individuales o grupales. Por otro, debe proporcionar información que permita articular decisiones de mejora continua, planificación de carrera, promoción, compensación o reestructuración organizacional. Por lo tanto, el informe no debe ser simplemente una suma de puntuaciones. Debe estructurarse a partir de indicadores estratégicamente seleccionados que generen valor para los distintos actores que lo utilizarán: líderes, áreas de RRHH, comité ejecutivo y, en ciertos casos, el propio colaborador evaluado. 2. Indicadores básicos de desempeño por competencias A continuación se presentan los indicadores que deben incluirse, como mínimo, en un informe profesional de evaluación por competencias: a) Nivel de competencia alcanzado (individual o grupal) Mide el grado de desarrollo actual de cada competencia en comparación con el nivel requerido para el puesto. Este indicador puede presentarse en escala numérica o en tramos categóricos como “bajo desarrollo”, “en desarrollo”, “adecuado” o “sobresaliente”. b) Brecha de competencia Representa la diferencia entre el nivel actual y el nivel esperado. Es clave para identificar áreas críticas que requieren intervención formativa, reasignación de roles o ajustes en la estructura organizativa. c) Distribución de competencias por nivel jerárquico Este indicador muestra cómo se comportan ciertas competencias clave a lo largo de los distintos niveles de la organización, permitiendo identificar debilidades estructurales o fortalezas por segmento. d) Ranking de competencias más fuertes y más débiles Brinda una visión ejecutiva de los principales activos humanos (fortalezas comportamentales) y de las prioridades de desarrollo a nivel organizacional. 3. Indicadores complementarios para análisis estratégico Además de los indicadores anteriores, existen otros que fortalecen la capacidad analítica y predictiva del informe: e) Evolución histórica de competencias Permite observar la progresión de las competencias en el tiempo, detectando tendencias de mejora, estancamiento o retroceso. Este indicador es útil para validar el impacto de programas de formación, coaching o cambios en la gestión. f) Consistencia evaluativa (congruencia entre evaluadores) En modelos con múltiples fuentes de evaluación (por ejemplo, 360°), este indicador mide el grado de alineación entre las valoraciones. Una alta dispersión puede revelar problemas de comunicación interna, cultura ambigua o sesgos de percepción. g) Promedio general por dimensión de competencia Agrupar las competencias en dimensiones estratégicas (por ejemplo, liderazgo, comunicación, orientación a resultados) y reportar un promedio por cada dimensión permite una lectura más ejecutiva y direccionada. h) Indicador de alineación con el rol o perfil esperado Calcula qué porcentaje de las competencias necesarias para el puesto están cubiertas en un nivel adecuado por el colaborador evaluado. i) Gap organizacional acumulado Mide la magnitud total de las brechas de competencias a nivel de toda la organización. Este dato permite priorizar inversiones en formación o rediseños organizativos. 4. Indicadores para vinculación con procesos clave Un informe bien diseñado debe generar conexiones directas con otros subsistemas de gestión del talento. Por ello, se deben incluir indicadores como: j) Competencias críticas no cubiertas para roles estratégicos Este indicador ayuda a anticipar riesgos en procesos de sucesión o crecimiento. Si una competencia clave como “gestión del cambio” está subdesarrollada en mandos medios, puede comprometer la ejecución de una transformación organizacional. k) Indicadores de potencial de desarrollo En base a resultados de la evaluación y comportamientos observables, se puede incluir un índice de potencial que prediga la capacidad de asumir responsabilidades mayores en el futuro. l) Competencias sobresalientes por área o unidad Identificar qué unidades o equipos presentan competencias altamente desarrolladas permite aprovecharlas como polos de conocimiento o referencia interna. 5. Visualización de indicadores en el informe PDF Un punto crucial es cómo presentar esta información. Los informes deben utilizar gráficos de radar, mapas de calor, tablas comparativas y representaciones temporales para que los indicadores sean fáciles de interpretar por distintos públicos. La elección de los colores, leyendas y formatos debe estar pensada en función de la claridad ejecutiva. Un ejemplo efectivo es el uso de un radar de competencias donde se muestra el nivel actual vs. el nivel esperado, junto con una leyenda que indique la magnitud de la brecha. También puede incorporarse un mapa organizacional donde se visualicen las competencias más débiles por área. 6. Personalización del informe por audiencia El informe de evaluación debe tener versiones diferenciadas para: El colaborador evaluado: debe enfocarse en su desempeño, brechas, fortalezas y plan de desarrollo. El líder o jefe directo: debe incluir elementos que faciliten la conversación de feedback y la toma de decisiones sobre asignaciones y desarrollo. La alta dirección: necesita indicadores agregados, comparativos entre unidades, mapas de riesgo por brechas y datos para tomar decisiones estructurales. RRHH: requiere datos detallados para planificar formación, rediseño de roles, políticas de sucesión o compensación. Conclusión Los indicadores en un informe de desempeño por competencias no deben ser seleccionados por conveniencia operativa, sino por su capacidad para orientar la acción gerencial. Bien diseñados, permiten tomar decisiones informadas, estratégicas y sostenibles. Su correcta visualización en formato PDF o dashboards ejecutivos convierte al informe en una herramienta de gobierno del talento humano, y no en un simple documento de archivo.

¿Cómo adaptar este sistema a entornos híbridos o 100% remotos?

La evolución hacia modelos de trabajo híbridos y completamente remotos ha reformulado las reglas del juego en múltiples dimensiones de la gestión organizacional. La evaluación de desempeño por competencias no escapa a esta transformación. De hecho, su adaptación a entornos no presenciales es una necesidad estratégica si se busca sostener la calidad del talento humano y alinear la cultura organizacional en medio de la descentralización física. 1. Redefinir las condiciones del contexto El primer paso para adaptar el sistema de evaluación por competencias a entornos híbridos o remotos consiste en reconocer que las condiciones de observación del desempeño cambian. En un entorno presencial, la interacción directa permite al evaluador tener contacto constante con comportamientos clave. En cambio, en formatos híbridos o remotos, parte de la ejecución y las interacciones ocurren fuera del campo visual directo del supervisor. Por tanto, es necesario redefinir no solo los mecanismos de observación, sino también los criterios de validación, las fuentes de información y los canales por los que se obtiene evidencia del desempeño competencial. 2. Ajustar las competencias clave al nuevo entorno El trabajo remoto demanda el fortalecimiento de ciertas competencias que no siempre estaban priorizadas en modelos tradicionales. Algunas competencias deben ganar protagonismo en los nuevos perfiles evaluativos: Autogestión y disciplina personal Comunicación asincrónica efectiva Adaptabilidad tecnológica Responsabilidad colaborativa a distancia Inteligencia emocional en contextos virtuales Pensamiento orientado a resultados sin supervisión directa Estas competencias no son complementarias: se convierten en eje estructural del rendimiento en contextos no presenciales. Adaptar el modelo implica revisarlas, redefinir comportamientos observables asociados a ellas y garantizar que estén debidamente incluidas en los instrumentos de evaluación. 3. Incorporar nuevas fuentes de observación En entornos donde el contacto diario no es posible, es clave ampliar las fuentes que nutren la evaluación. Esto implica: Usar evaluaciones 360° con retroalimentación de colegas, líderes, equipos y clientes internos Incorporar registros automáticos de desempeño (cumplimiento de objetivos, calidad de entregables, participación en espacios colaborativos virtuales) Promover autoevaluaciones y evaluaciones cruzadas como fuentes complementarias Además, el análisis cualitativo de conversaciones, correos y dinámicas colaborativas en plataformas como Microsoft Teams, Slack, Trello o Asana puede ofrecer insights valiosos sobre la aplicación de ciertas competencias, siempre que se respeten principios de ética y confidencialidad. 4. Digitalizar los instrumentos y procesos Un sistema de evaluación remoto necesita estar completamente digitalizado. No basta con pasar formularios a versión electrónica. Debe existir una plataforma robusta que permita: Diseñar formularios personalizados por rol o nivel Asignar y recolectar evaluaciones desde cualquier dispositivo Monitorear el avance del proceso en tiempo real Generar reportes automáticos por competencias, equipos o áreas Integrar resultados con sistemas de formación, compensación o desarrollo Estas plataformas deben ser intuitivas, seguras, escalables y ofrecer analítica de datos integrada. Muchas organizaciones utilizan sistemas como SAP SuccessFactors, Cornerstone, Workday o incluso soluciones personalizadas sobre Power BI o Google Data Studio. 5. Rediseñar el proceso de feedback En entornos remotos, el feedback no puede darse de forma improvisada ni espontánea. Debe estar cuidadosamente estructurado. Algunas claves para garantizar su efectividad incluyen: Establecer reuniones de retroalimentación virtual con horarios definidos Usar cámaras encendidas para sostener una comunicación más empática Apoyarse en guías estructuradas basadas en competencias observadas Utilizar ejemplos específicos y evidencias digitales del comportamiento evaluado El entorno virtual también permite grabar sesiones (con autorización previa), documentar planes de acción y hacer seguimiento con trazabilidad, lo cual fortalece la transparencia del proceso. 6. Asegurar equidad y eliminar sesgos Uno de los riesgos más comunes en contextos híbridos es la generación de sesgos inconscientes por visibilidad: los colaboradores que trabajan de forma presencial pueden recibir más atención, seguimiento o reconocimiento que quienes operan a distancia. Para mitigar esto, es fundamental que: Todos los colaboradores sean evaluados con los mismos criterios Se establezcan métricas de desempeño objetivas y medibles Se capacite a los evaluadores en sesgos cognitivos relacionados con entornos remotos Se incorpore supervisión cruzada y análisis comparativo entre unidades presenciales y virtuales Además, la sistematización de evidencias digitales contribuye a neutralizar juicios basados en la cercanía física. 7. Fomentar la cultura de resultados y confianza La base del éxito en la evaluación por competencias remota es la existencia de una cultura organizacional orientada a resultados y basada en la confianza. En este tipo de contextos: No se mide el tiempo conectado, sino el cumplimiento de objetivos y comportamientos esperados Se espera que el colaborador gestione su propio tiempo, tareas y prioridades El liderazgo pasa de ser controlador a ser facilitador y mentor Por ello, adaptar el sistema también implica acompañar el cambio cultural, formar líderes para gestionar el rendimiento a distancia y promover una comunicación abierta, estructurada y constante. 8. Medición del impacto y ajustes continuos Todo proceso adaptado debe ser evaluado. La organización debe implementar indicadores que le permitan saber si el sistema está funcionando de forma efectiva en contexto remoto. Algunos de estos son: Nivel de cumplimiento del proceso de evaluación en formato virtual Calidad del feedback percibido por los evaluados (medido en encuestas) Evolución de las brechas de competencias críticas Impacto en la productividad individual y por área Estos datos deben analizarse periódicamente para realizar ajustes, mejorar instrumentos y reforzar prácticas efectivas. Conclusión La evaluación por competencias en contextos híbridos o remotos no es una versión reducida del modelo presencial, sino un rediseño profundo que responde a nuevas formas de trabajar, comunicarse y generar valor. Cuando se adapta correctamente, se convierte en una herramienta poderosa para gestionar el talento con agilidad, equidad y alineamiento estratégico, sin importar la ubicación física de los colaboradores.

¿Qué estructura debe tener un informe de desempeño por competencias en PDF?

El informe en PDF de evaluación de desempeño por competencias representa uno de los productos más visibles y determinantes del proceso. Su diseño no solo debe reflejar rigurosidad técnica, sino también claridad ejecutiva, sentido estratégico y una estética funcional que facilite la interpretación por parte de diversos actores organizacionales. En especial, cuando dicho informe será utilizado en decisiones de alto impacto como promociones, formación, sucesión o compensación, su estructura debe ser impecable.

1. Consideraciones previas al diseño estructural

Antes de estructurar el informe, es esencial definir su propósito primario, su público objetivo y su nivel de detalle. Un informe PDF para uso del colaborador no es igual al que recibirá el comité de dirección o el área de RRHH. Aunque la fuente de datos es la misma, la estructura y presentación deben adaptarse a los requerimientos de uso.

Los informes más efectivos son los que permiten tanto una lectura ejecutiva inmediata como un análisis técnico en profundidad. Por ello, su estructura debe organizar la información de manera jerárquica: primero los insights clave, luego el análisis detallado.

2. Estructura sugerida para un informe de competencias en PDF

A continuación se presenta una estructura estándar que puede adaptarse según el contexto organizacional:

a) Portada corporativa

Debe incluir el logotipo institucional, título del informe, nombre del colaborador evaluado (si es individual), cargo, área y fecha de emisión. También es útil añadir una breve nota de confidencialidad para remarcar el carácter reservado del documento.

b) Resumen ejecutivo

Una sección de no más de una página con los principales hallazgos del informe. Incluye puntuación general, fortalezas clave, brechas más relevantes, comparativo con el estándar de su rol y, en algunos casos, recomendaciones preliminares. Esta sección es esencial para gerentes o tomadores de decisiones que requieren una lectura rápida.

c) Introducción metodológica

Aquí se explica brevemente el modelo de competencias utilizado, la escala de medición, las fuentes de evaluación (auto, jefatura, pares, etc.) y la fecha o periodo del proceso. Esta sección brinda contexto y legitimidad a los resultados.

d) Perfil del evaluado

Incluye datos básicos como: nombre, cargo, unidad organizacional, nivel jerárquico, tiempo en el puesto y responsabilidades principales. Esta sección ayuda a contextualizar la evaluación y permite interpretar los resultados en función del perfil evaluado.

e) Matriz de competencias evaluadas

Presenta el listado de competencias con su definición operativa y el nivel esperado para el cargo. Esta matriz permite visualizar las expectativas del modelo frente al perfil del colaborador.

f) Resultados generales

Se muestra el resultado consolidado del evaluado. Puede expresarse mediante un gráfico de radar, barra o línea, comparando el nivel actual con el nivel esperado por competencia. En esta sección es clave incluir:

Puntaje por competencia

Nivel esperado por el cargo

Brecha detectada (positiva o negativa)

Posicionamiento general en el modelo

g) Análisis por competencia

Para cada competencia evaluada se presenta:

Definición

Puntuación obtenida por fuente (auto, jefe, pares, etc.)

Promedio general

Comentarios cualitativos si los hubiera

Recomendación de mejora (si es necesario)

Este análisis debe estar claramente diagramado, de preferencia una página por competencia si el detalle lo justifica. Se sugiere el uso de íconos simples y colores coherentes con la identidad corporativa para facilitar la navegación visual.

h) Fortalezas destacadas

Identifica las competencias en las que el evaluado ha superado el estándar esperado. Estas competencias deben destacarse no solo como reconocimiento, sino como activo organizacional que puede ponerse al servicio de otros equipos, programas de mentoría o posiciones más complejas.

i) Brechas de desarrollo

Se presenta un análisis específico de las competencias que presentan una brecha relevante. Esta sección puede vincularse directamente con planes de formación, coaching, asignación de proyectos desafiantes o procesos de mejora continua.

j) Comparativo interno (opcional)

Cuando es pertinente, puede incluirse una tabla o gráfico que compare el resultado del evaluado con el promedio del área, del nivel jerárquico o de un grupo de referencia (benchmark interno). Este tipo de información permite dimensionar la evaluación dentro del sistema organizacional.

k) Recomendaciones de acción

En función de los resultados, se proponen líneas de acción concretas. Pueden incluirse recomendaciones en cuatro niveles:

Individual (formación específica, cambio de estilo de trabajo)

De liderazgo (acompañamiento, mentoría)

De RRHH (plan de carrera, inclusión en programas de alto potencial)

Organizacional (revisión del encaje rol-persona)

l) Plan de desarrollo individual (PDI)

Si el informe será entregado al colaborador evaluado, es muy valioso incluir una plantilla de plan de desarrollo que detalle objetivos, actividades sugeridas, plazos y responsables. Este plan puede ser firmado y utilizado como instrumento de seguimiento en el ciclo anual de desempeño.

m) Glosario y anexos

Para asegurar la comprensión del informe por públicos no técnicos, es recomendable incluir un glosario de términos clave (definiciones de competencias, escalas de medición, siglas utilizadas). También pueden anexarse los instrumentos utilizados, las instrucciones de evaluación o las fuentes bibliográficas si se requiere justificar el modelo.

3. Requisitos técnicos y estéticos del PDF

El formato del informe debe garantizar:

Compatibilidad con diversos dispositivos (visualización óptima en escritorio y móvil)

Seguridad (proteger el PDF con contraseña en caso de que contenga datos sensibles)

Diseño limpio (uso moderado de colores, fuentes legibles, márgenes amplios)

Interactividad (índice navegable, enlaces internos entre secciones)

Claridad visual (uso coherente de tipografía, iconografía, espacio en blanco)

En organizaciones con una imagen corporativa consolidada, el informe debe alinearse con el manual de marca: uso de logotipos, paleta de colores, estructura gráfica y lenguaje visual.

Conclusión

Un informe de desempeño por competencias en PDF no es un archivo administrativo. Es una herramienta de gestión y un instrumento de comunicación estratégica. Su estructura debe permitir al lector interpretar datos con facilidad, tomar decisiones con fundamento y activar procesos de desarrollo alineados con la visión organizacional. Cuando el diseño del informe logra combinar rigurosidad, claridad y usabilidad, se convierte en una pieza central del ecosistema de gestión del talento.

¿Qué diferencias hay entre competencias técnicas y competencias blandas en este enfoque?

El enfoque de evaluación de desempeño por competencias permite medir con precisión no solo lo que un colaborador logra, sino también cómo lo logra. Para comprender esta distinción, es imprescindible diferenciar entre dos grandes tipos de competencias que coexisten y se complementan en toda organización moderna: las competencias técnicas y las competencias blandas. Aunque ambas son esenciales, su naturaleza, forma de medición, evolución y aplicación estratégica son profundamente distintas.

1. Definición y naturaleza de cada tipo de competencia

Competencias técnicas, también llamadas competencias duras, son aquellas que están directamente relacionadas con el dominio específico del conocimiento, herramientas, técnicas o procesos necesarios para ejecutar una función determinada. Estas competencias son normalmente adquiridas a través de formación académica, entrenamiento técnico o experiencia laboral acumulada.

Ejemplos: programación en Python, análisis financiero avanzado, manejo de maquinaria específica, conocimiento en legislación tributaria, uso de software de diseño, gestión de proyectos con metodologías ágiles.

Competencias blandas, en cambio, se refieren a comportamientos, actitudes, rasgos de personalidad y habilidades interpersonales que afectan la forma en que una persona se relaciona, comunica, resuelve problemas o lidera en un entorno laboral. Son transversales, contextuales y altamente influenciadas por factores emocionales y sociales.

Ejemplos: comunicación efectiva, trabajo en equipo, liderazgo, pensamiento crítico, adaptabilidad al cambio, empatía, resolución de conflictos.

2. Diferencias clave en su medición y evaluación

Las competencias técnicas suelen ser más objetivas en su evaluación. Pueden medirse a través de pruebas de conocimiento, simulaciones, ejercicios prácticos, entregables, cumplimiento de estándares o revisiones de desempeño técnico. Sus niveles de dominio pueden clasificarse fácilmente: básico, intermedio, avanzado, experto.

Por ejemplo, un ingeniero de datos puede ser evaluado mediante el análisis de una solución técnica que diseñe, por la cantidad de errores en el código entregado o por su cumplimiento en proyectos de integración de sistemas.

Las competencias blandas, en cambio, requieren métodos más cualitativos o triangulados. Su evaluación se basa en observación de comportamientos, percepciones de colegas, experiencias documentadas y consistencia en el tiempo. Herramientas como la evaluación 360°, las entrevistas por incidentes críticos o los juegos de roles pueden ser más útiles para estas competencias.

Por ejemplo, para evaluar “capacidad de influir”, no basta con preguntar si el colaborador tiene carisma: se observa su habilidad para movilizar equipos, gestionar el consenso o sostener conversaciones difíciles.

3. Impacto organizacional diferenciado

Las competencias técnicas definen la capacidad mínima para operar una función. Son el umbral de entrada para ejercer un rol. Sin ellas, no es posible ejecutar las tareas básicas asignadas. Representan, por tanto, una condición necesaria, pero no suficiente, para el alto desempeño.

Las competencias blandas permiten elevar el desempeño desde lo funcional hacia lo estratégico. Son las que marcan la diferencia en contextos de ambigüedad, presión, trabajo en equipo, innovación o liderazgo. En posiciones directivas, por ejemplo, el peso de las competencias blandas suele superar al de las técnicas, dado que la gestión humana, la toma de decisiones complejas y la comunicación estratégica son esenciales.

Una organización puede estar llena de expertos técnicos, pero si sus líderes no son capaces de generar confianza, fomentar la colaboración o gestionar conflictos, su rendimiento global se verá afectado.

4. Comportamiento en la evolución profesional

Las competencias técnicas tienen un ciclo de vida más corto. Cambian con rapidez debido a la obsolescencia del conocimiento técnico y la evolución tecnológica. Esto obliga a los profesionales a estar en constante actualización técnica.

Las competencias blandas, por otro lado, tienen un carácter más estable, pero su desarrollo requiere procesos más profundos, como el autoconocimiento, la retroalimentación continua y la exposición a experiencias desafiantes. No se aprenden en un curso, sino a lo largo de la trayectoria personal y profesional.

Por ejemplo, una persona puede aprender una nueva herramienta de análisis de datos en tres semanas, pero puede tardar varios años en dominar la inteligencia emocional para liderar equipos en crisis.

5. Articulación dentro del modelo de evaluación

En un modelo de evaluación por competencias efectivo, ambos tipos deben estar integrados, pero con ponderaciones distintas según el rol:

En cargos operativos, las competencias técnicas pueden pesar un 70%, mientras que las blandas un 30%.

En mandos medios, la distribución podría ser 50/50.

En roles de alta dirección, las competencias blandas suelen representar hasta un 70% del peso total.

El error más común en organizaciones en transición hacia modelos más sofisticados de evaluación es sobrevalorar lo técnico y subvalorar lo humano. Esto lleva a equipos técnicamente sólidos pero organizacionalmente disfuncionales.

6. Visualización diferenciada en los informes

En los reportes PDF o dashboards ejecutivos, es recomendable distinguir entre ambos tipos de competencias mediante:

Códigos de color diferenciados

Agrupación en bloques separados

Gráficos comparativos entre desempeño técnico y conductual

Esta distinción visual permite detectar desequilibrios. Un perfil con altísima capacidad técnica pero baja en competencias blandas puede requerir un plan de desarrollo específico en habilidades sociales o de liderazgo.

7. Implicancias para la gestión del talento

En formación y desarrollo:

Las competencias técnicas se trabajan con entrenamiento específico y certificaciones. Las blandas requieren metodologías más reflexivas: talleres experienciales, coaching, simulaciones, feedback estructurado.

En procesos de selección:

Las técnicas se validan con pruebas o casos. Las blandas se detectan mediante entrevistas conductuales, assessment centers o referencias profesionales.

En movilidad interna y sucesión:

Las blandas son determinantes. Muchos colaboradores no ascienden por falta de dominio técnico, pero muchos también fallan en su nuevo rol por debilidad en competencias blandas.

Conclusión

Las competencias técnicas y las blandas no compiten: se complementan. Un modelo de evaluación por competencias eficaz reconoce sus diferencias, adapta sus herramientas para medirlas con precisión y toma decisiones de desarrollo y gestión del talento integrando ambas dimensiones. Solo así una organización puede avanzar hacia un modelo de desempeño robusto, sostenible y alineado con los desafíos del entorno actual.

¿Qué KPIs usar para medir la efectividad del sistema de evaluación por competencias?

Implementar un sistema de evaluación por competencias es una inversión estratégica que exige, como cualquier otro proceso crítico en la organización, una medición rigurosa de su desempeño. No basta con poner en marcha el modelo: es imprescindible monitorear su eficacia, eficiencia y nivel de impacto sobre el negocio. Para lograrlo, se requiere definir e implementar un conjunto de indicadores clave de desempeño (KPIs) específicos que permitan evaluar no solo el cumplimiento del proceso, sino su valor real en la toma de decisiones y en la transformación organizacional.

1. Importancia de medir la efectividad del sistema

Toda evaluación debe, eventualmente, evaluarse a sí misma. Medir la efectividad del sistema de evaluación por competencias permite responder a preguntas fundamentales: ¿Está generando información útil y accionable? ¿Está aportando a la mejora del talento humano? ¿Está alineado con la estrategia? ¿Está siendo utilizado por los líderes como herramienta de gestión?

Un sistema que no es medido corre el riesgo de convertirse en una rutina administrativa sin impacto. Por el contrario, un sistema gestionado con indicadores se convierte en una fuente de aprendizaje organizacional.

2. KPIs para evaluar el proceso operativo

Estos indicadores permiten medir la ejecución técnica y administrativa del proceso:

a) Tasa de cumplimiento del proceso de evaluación

Porcentaje de colaboradores evaluados sobre el total planificado. Permite saber si el proceso fue ejecutado en su totalidad.

b) Tasa de cumplimiento en plazo

Porcentaje de evaluaciones completadas dentro del calendario definido. Mide la puntualidad y disciplina del proceso.

c) Porcentaje de evaluaciones validadas por RRHH

Indica cuántas evaluaciones pasaron por revisión formal, lo cual asegura calidad y control en la aplicación.

d) Porcentaje de retroalimentaciones realizadas

Refleja si el proceso terminó en una conversación significativa, no solo en un documento técnico.

e) Tiempo promedio invertido por evaluación

Permite estimar la eficiencia del sistema y optimizar la carga administrativa.

Estos KPIs aseguran que el sistema funcione correctamente en su dimensión operativa, pero no bastan por sí solos.

3. KPIs de calidad percibida

Es fundamental saber cómo perciben los distintos actores el sistema de evaluación. Esto se logra mediante encuestas y análisis cualitativos, dando lugar a indicadores como:

f) Índice de satisfacción del evaluado

Resultado de encuestas aplicadas a los colaboradores tras la evaluación. Refleja la percepción sobre utilidad, justicia y claridad del proceso.

g) Índice de satisfacción del evaluador

Mide el grado en que los líderes encuentran valor en el proceso como herramienta de gestión.

h) Nivel de confianza en los resultados

Porcentaje de usuarios que consideran que los resultados reflejan de manera justa el desempeño de las personas.

i) Nivel de utilidad del informe para la toma de decisiones

Indica cuán útil ha sido el informe para promover acciones concretas como promociones, formaciones o ajustes de equipo.

Estos indicadores refuerzan la legitimidad del sistema ante quienes lo utilizan y experimentan directamente.

4. KPIs de impacto en el desarrollo del talento

La evaluación por competencias no debe ser un fin en sí misma, sino una plataforma para el desarrollo. Estos indicadores permiten medir si el sistema ha generado aprendizaje, mejoras de desempeño o evolución de capacidades:

j) Porcentaje de competencias críticas con reducción de brechas

Compara los resultados actuales con los del periodo anterior y evalúa si se ha reducido la distancia entre el nivel actual y el esperado en las competencias estratégicas.

k) Porcentaje de planes de desarrollo ejecutados

Mide la proporción de planes de mejora implementados tras la evaluación, verificando si las acciones sugeridas se han llevado a cabo.

l) Tasa de movilidad interna asociada a resultados de evaluación

Cuantifica cuántas promociones, traslados o reasignaciones han sido fundamentadas en los resultados de la evaluación.

m) Tasa de mejora de desempeño general

Relaciona los resultados de evaluación con la evolución del desempeño global en indicadores clave del negocio.

Estos KPIs permiten vincular directamente el sistema de evaluación con la estrategia de capital humano.

5. KPIs de alineación estratégica

Finalmente, para que el sistema sea realmente valioso para la organización, debe estar conectado con los objetivos de negocio. Algunos indicadores relevantes son:

n) Porcentaje de competencias alineadas al plan estratégico

Mide cuántas de las competencias evaluadas tienen relación directa con los drivers estratégicos definidos.

o) Nivel de correlación entre competencias y desempeño de negocio

Analiza si las áreas con mejores competencias (como liderazgo, innovación, orientación al cliente) tienen también mejores resultados operativos.

p) Tiempo promedio entre evaluación y acción correctiva o formativa

Mide la capacidad de respuesta del sistema, desde que se detecta una brecha hasta que se actúa sobre ella.

q) Coste promedio por evaluación vs. retorno de acción

Permite analizar la eficiencia económica del sistema, comparando la inversión en evaluación con los resultados obtenidos (por ejemplo, reducción de rotación, mejora de clima, incremento de productividad).

6. Monitoreo integrado y toma de decisiones

Para que estos KPIs sean útiles, deben estar consolidados en dashboards de seguimiento accesibles a RRHH y a los líderes. El uso de herramientas como Power BI, Tableau o sistemas integrados en software de gestión del talento permite generar reportes dinámicos y tomar decisiones basadas en datos.

El comité de dirección debe recibir reportes ejecutivos trimestrales o semestrales que incluyan estos indicadores, permitiéndole evaluar si el sistema de evaluación está contribuyendo realmente a los objetivos estratégicos de la empresa.

Conclusión

La efectividad de un sistema de evaluación por competencias no puede ser asumida; debe ser verificada y monitoreada. Los KPIs no solo permiten controlar el proceso, sino justificar su valor ante la alta dirección, corregir desviaciones y fortalecer la gestión del talento. Un sistema de evaluación gestionado por indicadores es un sistema vivo, inteligente y alineado con la estrategia empresarial.

¿Qué errores comunes se deben evitar en la implementación de este tipo de evaluación?

La implementación de un sistema de evaluación por competencias es una intervención estructural que transforma la manera en que se observa, gestiona y desarrolla el talento dentro de la organización. Sin embargo, es también un proceso sensible que puede fracasar si no se gestiona con criterio técnico, alineación estratégica y liderazgo activo. Muchas organizaciones cometen errores que, lejos de mejorar el desempeño, generan rechazo interno, desgaste en los líderes y pérdida de credibilidad en la herramienta. Evitar estos errores es fundamental para garantizar el impacto positivo del modelo.

1. Implementar sin una base estratégica clara

Uno de los errores más frecuentes es poner en marcha la evaluación por competencias sin haberla vinculado previamente con la estrategia de la organización. Cuando no hay claridad sobre cómo las competencias contribuyen a los objetivos corporativos, el modelo se percibe como una imposición del área de RRHH sin utilidad práctica.

Toda implementación debe partir de una pregunta crítica: ¿qué tipo de comportamientos necesitamos fortalecer para cumplir nuestros desafíos estratégicos? Si esta pregunta no está respondida, la evaluación será irrelevante.

2. Utilizar un modelo genérico o importado sin adaptación

Copiar modelos de competencias de otras organizaciones, consultoras o marcos internacionales sin contextualizarlos a la cultura, estructura y lenguaje interno de la empresa es un camino directo al fracaso. Los colaboradores no logran vincular el modelo con su realidad, los líderes lo consideran artificial, y los resultados se vuelven difíciles de interpretar.

El diseño del modelo debe construirse participativamente, recogiendo información desde distintas áreas y niveles jerárquicos, asegurando así que las competencias definidas reflejen la identidad operativa de la empresa.

3. No capacitar adecuadamente a los evaluadores

Un modelo de evaluación por competencias exige evaluadores técnicamente preparados, no solo en el uso del instrumento, sino también en la observación objetiva, el registro de conductas, la entrega de feedback y la gestión emocional de las conversaciones difíciles.

Cuando los líderes no están formados, tienden a evaluar según impresiones personales, relaciones afectivas o resultados numéricos, desvirtuando el propósito de la evaluación. Además, pueden convertir el proceso en un acto meramente administrativo, sin valor para el desarrollo.

4. Ausencia de claridad en los criterios de evaluación

Otro error crítico es no definir con precisión qué significa cada competencia, cómo se manifiesta en comportamientos observables y qué distingue un nivel bajo de uno alto. Cuando estos criterios no están claros, las evaluaciones se vuelven subjetivas, inconsistentes y difícilmente comparables.

Un modelo serio requiere escalas de valoración bien definidas, con descripciones comportamentales por nivel de competencia que permitan evaluaciones objetivas y justificables.

5. No vincular la evaluación con decisiones reales

Cuando la evaluación se convierte en un ejercicio ritual sin consecuencias prácticas, pierde legitimidad. Los colaboradores y líderes invierten tiempo y energía en un proceso cuyos resultados no influyen en ascensos, formación, planes de carrera ni compensaciones.

El sistema debe integrarse con las decisiones de desarrollo del talento. Si una evaluación muestra una brecha crítica en liderazgo, esa persona debe ingresar automáticamente en un programa de formación. Si alguien sobresale en competencias clave, debe ser considerado para oportunidades de crecimiento. Sin este vínculo, la evaluación no genera valor.

6. Falta de feedback posterior a la evaluación

Una evaluación sin retroalimentación es una oportunidad perdida. En muchas organizaciones, los resultados quedan archivados en un informe o en un sistema, pero nunca se transforman en una conversación significativa con el colaborador.

El proceso debe incluir una instancia formal de feedback donde el evaluador y el evaluado analicen juntos los resultados, acuerden prioridades de mejora y construyan un plan de desarrollo. Esta conversación es el momento más importante del proceso, donde se traduce la información técnica en acciones concretas.

7. Diseñar instrumentos excesivamente complejos

El entusiasmo técnico muchas veces lleva a construir herramientas con decenas de competencias, escalas interminables, formatos redundantes o cuestionarios demasiado extensos. El resultado: líderes que no completan el proceso, colaboradores que no lo entienden y datos que no se analizan.

Una buena práctica es mantener el instrumento conciso, con entre 6 y 12 competencias bien definidas, escalas claras y tiempos razonables de respuesta. La simplicidad no es sinónimo de superficialidad; es una condición para la implementación efectiva.

8. No gestionar adecuadamente la comunicación interna

El éxito del modelo depende tanto de su diseño como de su implementación comunicacional. Si los colaboradores no comprenden el objetivo de la evaluación, si perciben que será usada como herramienta de castigo o si no se les explica el proceso con transparencia, la resistencia será inevitable.

Toda implementación debe ir acompañada de un plan de comunicación interna que anticipe dudas, explique beneficios, detalle etapas, presente casos de éxito y esté liderado por referentes visibles de la organización, no solo por el equipo de RRHH.

9. No hacer seguimiento a los resultados

La evaluación no termina cuando se entrega el informe. Si no hay un seguimiento claro de las acciones derivadas (planes de desarrollo, formaciones, nuevos roles), el sistema pierde continuidad y la organización deja pasar la oportunidad de evolucionar.

El seguimiento debe ser sistemático y visible: responsables definidos, plazos concretos, indicadores de avance y espacios de revisión periódica.

10. Falta de análisis organizacional de los resultados

Muchas empresas concentran el análisis en resultados individuales, pero no construyen una mirada organizacional. No identifican qué competencias están subdesarrolladas en ciertas áreas, dónde hay talentos emergentes, qué patrones aparecen en determinados niveles jerárquicos, ni cómo varían los resultados entre unidades.

Un modelo maduro requiere reportes agregados, comparativos y analíticos que permitan tomar decisiones estratégicas basadas en evidencia, no solo en percepciones.

Conclusión

La implementación de un sistema de evaluación por competencias requiere más que buenas intenciones. Exige rigor técnico, liderazgo consciente, claridad estratégica y una ejecución disciplinada. Evitar los errores comunes no solo previene el desgaste organizacional, sino que aumenta las probabilidades de que la evaluación se convierta en un verdadero motor de desarrollo, cultura y rendimiento.

¿Cómo transformar la evaluación en un motor de mejora continua?

La evaluación por competencias, si se gestiona correctamente, no es un punto de llegada, sino un punto de partida. En vez de ser un procedimiento periódico para calificar al personal, debe convertirse en un mecanismo dinámico que active procesos sostenidos de aprendizaje, ajuste estratégico, desarrollo de capacidades y evolución organizacional. Para ello, es fundamental que el modelo no sea diseñado como una herramienta aislada, sino como parte de un sistema de mejora continua vinculado a la estrategia, al liderazgo y a la cultura. 1. Superar la visión de la evaluación como un fin en sí mismo Uno de los primeros pasos para que la evaluación se transforme en motor de mejora es modificar la visión que la organización tiene sobre su propósito. Cuando la evaluación se concibe exclusivamente como un ejercicio de cumplimiento normativo o como una formalidad anual, pierde todo potencial transformador. La evaluación debe dejar de ser vista como una obligación y comenzar a ser comprendida como una fuente sistemática de información útil, no solo para el desarrollo de las personas, sino también para el diseño de políticas de gestión del talento, rediseño organizacional y ajuste estratégico. 2. Establecer un ciclo de retroalimentación continuo La mejora continua se basa en la posibilidad de recibir, procesar y actuar sobre la información que se obtiene. Por tanto, no es suficiente evaluar una vez al año. Es necesario establecer un sistema de retroalimentación regular y estructurado, que funcione a lo largo del año y en diferentes niveles. Esto puede incluir: Evaluaciones parciales o de seguimiento trimestral. Instancias de feedback formal después de proyectos críticos. Conversaciones de desempeño mensuales orientadas al desarrollo. Espacios de revisión conjunta entre evaluador y evaluado con base en evidencia. Al distribuir la evaluación en el tiempo, se convierte en un mecanismo de gestión del día a día, en lugar de una intervención puntual y desconectada del trabajo real. 3. Integrar los resultados de la evaluación en los procesos de toma de decisiones La evaluación cobra poder cuando sus resultados no quedan encapsulados en un informe, sino que se integran en los sistemas de decisiones críticas: Determinación de necesidades formativas. Diseño de planes de sucesión. Identificación de altos potenciales. Promociones y asignación de proyectos estratégicos. Compensación variable vinculada a competencias clave. Cuando los líderes ven que las decisiones se toman en función de la evidencia producida por el sistema, aumentan su compromiso. Del mismo modo, los colaboradores comprenden que sus evaluaciones tienen consecuencias constructivas y comienzan a tomarlas como oportunidades de mejora. 4. Activar planes de desarrollo individual y colectivo Una evaluación solo es útil si da origen a acciones. Por eso, la elaboración de planes de desarrollo bien diseñados, monitoreados y ejecutados es una condición indispensable para que el proceso se transforme en motor de mejora continua. A nivel individual, estos planes deben contener: Competencias prioritarias a desarrollar. Actividades concretas (formación, coaching, rotación, lectura guiada). Plazos definidos y responsables asignados. Criterios de seguimiento. A nivel organizacional, los resultados agregados de la evaluación deben orientar los programas de capacitación, mentoring, liderazgo y cultura, focalizándolos en las competencias más críticas para el futuro del negocio. 5. Medir el impacto de las acciones derivadas No hay mejora continua sin medición de resultados. La organización debe implementar indicadores que permitan verificar si las acciones tomadas a partir de las evaluaciones están generando los efectos deseados. Algunos de ellos son: Reducción de brechas de competencias por área o nivel jerárquico. Porcentaje de planes de desarrollo ejecutados con éxito. Cambio en el nivel de satisfacción y compromiso de los colaboradores. Evolución del desempeño individual y colectivo. Además, es recomendable cruzar los datos de evaluación con otros indicadores de negocio (productividad, rotación, clima organizacional) para identificar correlaciones y oportunidades de mejora sistémica. 6. Vincular la evaluación con la mejora de procesos El sistema puede servir también como insumo para detectar fallas estructurales. Por ejemplo, si un número elevado de colaboradores muestra brechas en “orientación al cliente”, puede no tratarse solo de un déficit individual, sino de una oportunidad de rediseño del proceso comercial, revisión de los protocolos de atención o mejora de la capacitación inicial. Por eso, los resultados de la evaluación deben ser revisados no solo por RRHH, sino también por los líderes de procesos, las áreas operativas y los equipos de mejora continua. El sistema de evaluación se convierte así en un radar de funcionamiento organizacional. 7. Generar una cultura de desarrollo basada en el modelo de competencias Cuando el modelo se convierte en un lenguaje común dentro de la organización, y cuando sus categorías están presentes en las conversaciones cotidianas, el aprendizaje se institucionaliza. Esto requiere: Incorporar las competencias al diseño de los perfiles de cargo. Utilizar el modelo como base para las entrevistas de selección. Integrar las competencias al sistema de incentivos. Formar a los líderes como agentes del desarrollo competencial. A través de esta alineación, la evaluación deja de ser una herramienta exclusiva de RRHH y se transforma en una responsabilidad compartida que impulsa el aprendizaje colectivo. 8. Revisar periódicamente el modelo Finalmente, para que la mejora sea realmente continua, el propio sistema de evaluación debe ser evaluado. Al menos una vez al año, la organización debe revisar: La pertinencia de las competencias definidas. La efectividad de los instrumentos utilizados. La satisfacción de los usuarios. La utilidad de los resultados obtenidos. La eficiencia del proceso. Estos procesos de revisión permiten actualizar el modelo, hacerlo más ágil, adaptarlo a los nuevos desafíos estratégicos y asegurar su vigencia como herramienta de mejora. Conclusión Transformar la evaluación en un motor de mejora continua implica dejar atrás la lógica de calificación para adoptar una lógica de evolución. Es un cambio cultural que requiere convicción, sistematicidad y liderazgo. Cuando se logra, la evaluación deja de ser un momento aislado y se convierte en el corazón de la gestión del talento y del aprendizaje organizacional.

¿Cómo vincular los resultados de la evaluación con las decisiones de compensación?

La compensación, tanto fija como variable, es uno de los mecanismos más potentes con los que cuenta la organización para alinear el comportamiento individual con los objetivos corporativos. Cuando está correctamente vinculada a los resultados de un sistema de evaluación por competencias, la compensación deja de ser simplemente una respuesta al cargo ocupado o al cumplimiento de metas numéricas, y se convierte en un instrumento estratégico para fomentar los comportamientos que la empresa necesita para crecer. Establecer esta vinculación, sin embargo, requiere de un modelo robusto, transparente, coherente y bien comunicado. Si se gestiona de manera ambigua o subjetiva, puede generar tensiones internas, sensación de arbitrariedad o pérdida de confianza en el sistema. Por el contrario, cuando se diseña con criterios técnicos sólidos, refuerza la equidad, mejora el compromiso y eleva el desempeño global. 1. Fundamento de la relación entre competencias y compensación El principio que sostiene esta relación es claro: no basta con alcanzar los resultados, también importa cómo se alcanzan. Las competencias son una expresión del comportamiento profesional, y por tanto, de la sostenibilidad de los logros. Un colaborador puede cumplir sus metas anuales, pero si lo hace a costa de dañar al equipo, de ignorar los procesos o de actuar fuera de los valores de la empresa, su contribución es cuestionable. Evaluar las competencias permite incorporar esta dimensión cualitativa al sistema de recompensas. Al incluir los resultados de la evaluación por competencias en la fórmula de compensación, la organización envía un mensaje claro: los comportamientos esperados no son opcionales, son parte del desempeño integral. 2. Definición de un esquema mixto de compensación La mejor práctica para vincular evaluación y compensación es adoptar un enfoque mixto, que combine el cumplimiento de objetivos (resultados cuantificables) con el nivel de desarrollo competencial (comportamientos observables). Un esquema de referencia podría dividirse así: 60% basado en resultados cuantitativos (cumplimiento de metas individuales o de equipo). 40% basado en resultados cualitativos (evaluación de competencias clave). Estos porcentajes pueden ajustarse según el nivel jerárquico. En niveles operativos, el peso de los resultados puede ser mayor. En cargos de liderazgo o en funciones estratégicas, las competencias deben tener mayor influencia, dado que su impacto es más sistémico. 3. Selección de competencias vinculadas a compensación No todas las competencias evaluadas deben necesariamente vincularse con la compensación. Lo recomendable es seleccionar entre tres y cinco competencias consideradas críticas para la estrategia, la cultura o el rol específico. Estas competencias deben cumplir al menos dos condiciones: Tener impacto directo en el cumplimiento de objetivos de la unidad o del negocio. Ser observables, medibles y desarrollables en el corto o mediano plazo. Algunos ejemplos comunes: liderazgo efectivo, orientación al cliente, innovación, trabajo colaborativo, responsabilidad operativa, comunicación estratégica. Una vez definidas, estas competencias deben ser comunicadas como parte del modelo de gestión del rendimiento y como indicadores clave del sistema de compensación. 4. Definición de niveles y tramos de compensación Es necesario establecer una escala de impacto que relacione el nivel de competencia alcanzado con el incentivo económico correspondiente. Esto puede expresarse mediante una tabla como la siguiente: Nivel bajo: sin impacto en la compensación variable. Nivel adecuado: impacto parcial (por ejemplo, 50% del tramo competencial). Nivel sobresaliente: impacto completo (100% del tramo competencial). Estas escalas deben aplicarse con criterios consistentes y verificables, y deben estar claramente descritas en el sistema de gestión del desempeño para evitar malentendidos o reclamos posteriores. 5. Transparencia y comunicación del modelo Uno de los aspectos más delicados en esta vinculación es la comunicación. Los colaboradores deben comprender claramente: Cuáles competencias afectan su compensación. Cómo se mide su nivel en cada una. Qué resultados se esperan para acceder a cada tramo de beneficio. Cuáles son las fuentes de evaluación consideradas válidas. Cuándo y cómo se revisan estos resultados. La transparencia no implica publicar los resultados individuales, sino establecer criterios claros, estables y comprensibles para todos. Además, es recomendable que la conversación de feedback incluya una explicación explícita sobre cómo los resultados en competencias afectan el paquete de compensación, evitando confusiones o interpretaciones subjetivas. 6. Integración con otros sistemas de talento La relación entre competencias y compensación no debe ser aislada. Debe estar integrada con otros subsistemas de talento, como: Planes de desarrollo: las personas con brechas deben tener oportunidades de mejora antes de ver afectada su compensación. Gestión de carrera: las competencias deben ser parte del criterio para promociones o cambios de rol. Planes de sucesión: las personas consideradas para crecer en la organización deben mostrar niveles elevados en las competencias estratégicas. La consistencia entre estos sistemas refuerza la credibilidad del modelo y promueve una cultura meritocrática basada en el valor real de los comportamientos. 7. Supervisión y revisión periódica del sistema Como todo sistema de incentivos, este modelo debe ser monitoreado y ajustado según su impacto real. Algunos indicadores a tener en cuenta: Nivel de correlación entre competencias y cumplimiento de metas. Impacto del modelo en el clima laboral y la percepción de justicia interna. Distribución de la compensación variable por unidad o nivel. Cambios en los niveles de desarrollo competencial a lo largo del tiempo. Estos datos permiten verificar si el sistema está logrando sus objetivos o si está generando efectos no deseados, como competencia interna destructiva, sesgos en la evaluación o abandono de tareas no medibles. Conclusión Vincular los resultados de la evaluación por competencias con las decisiones de compensación es un movimiento estratégico que eleva el valor del modelo, fortalece la cultura y orienta el comportamiento de las personas hacia lo que la organización realmente necesita. Pero para que esta relación funcione, debe estar construida sobre criterios técnicos sólidos, comunicación transparente y un enfoque integrador. Bien implementado, este vínculo convierte la compensación en una herramienta poderosa de gestión cultural, alineamiento estratégico y desarrollo del talento. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño por competencias se ha consolidado como un modelo esencial para alinear el comportamiento de los colaboradores con los objetivos estratégicos de las organizaciones. A lo largo de este artículo, se han abordado diez preguntas clave que permiten comprender, implementar y aprovechar este sistema como un verdadero catalizador de transformación organizacional. A continuación, se sintetizan las principales conclusiones que emanan del análisis realizado: 1. Alineación estratégica: Las competencias son el vínculo operacional entre la estrategia y la conducta individual. Cuando están bien definidas e integradas al modelo de negocio, permiten traducir los objetivos corporativos en acciones concretas a nivel individual y colectivo. 2. Feedback como motor de aprendizaje: El feedback, estructurado y continuo, transforma la evaluación en un espacio de desarrollo. No es un apéndice, sino el eje del sistema. Permite contextualizar resultados, identificar oportunidades y movilizar al colaborador hacia la mejora. 3. Indicadores clave del sistema: Un informe de desempeño por competencias debe contener KPIs técnicos, estratégicos y perceptivos. La claridad, objetividad y visualización de estos indicadores garantizan su utilidad en la toma de decisiones de talento y desarrollo. 4. Adaptabilidad a modelos híbridos o remotos: El sistema puede y debe adaptarse a entornos no presenciales. Requiere ajustes en las competencias evaluadas, fuentes de observación, tecnologías de soporte y prácticas de retroalimentación, sin perder rigurosidad ni profundidad. 5. Estructura profesional del informe en PDF: El informe debe estar orientado a la acción, no solo al análisis. Su estructura debe ofrecer desde una visión ejecutiva hasta un detalle técnico de cada competencia, con claridad visual, segmentación por públicos y seguridad documental. 6. Diferenciación entre competencias técnicas y blandas: Ambas dimensiones son complementarias. Las técnicas garantizan la ejecución; las blandas potencian la sostenibilidad y el liderazgo. Un modelo integral debe medir y desarrollar ambas, en proporciones coherentes según el rol. 7. Medición del impacto del sistema: La efectividad del modelo debe ser monitoreada a través de KPIs operativos, estratégicos y de impacto en el negocio. Solo así se justifica su continuidad, mejora o expansión dentro de la organización. 8. Errores comunes que deben evitarse: Desde implementar sin alineación estratégica, hasta olvidar la retroalimentación o vincular mal el sistema con los procesos clave. Estos errores reducen el valor del modelo y pueden generar rechazo interno. 9. Mejora continua como eje estructural: El sistema debe estar diseñado no como una calificación anual, sino como un proceso cíclico, vivo y retroalimentado. Solo así se convierte en motor de cambio organizacional y desarrollo humano. 10. Relación con la compensación: Vincular los resultados de la evaluación con decisiones de compensación requiere equilibrio, transparencia y criterios técnicos sólidos. Cuando se hace bien, alinea la conducta con los valores y la estrategia. Beneficios concretos de implementar este modelo con una solución como WORKI 360 WORKI 360 ofrece una plataforma integral para operacionalizar todos los elementos aquí analizados. Permite diseñar modelos de competencias personalizados, aplicar evaluaciones 360° o jerárquicas, automatizar reportes en PDF personalizados y generar dashboards ejecutivos con KPIs clave. Además, incorpora funciones para establecer y monitorear planes de desarrollo, conectar resultados con acciones de formación y facilitar la trazabilidad del ciclo de desempeño. Con WORKI 360, las organizaciones no solo digitalizan el proceso de evaluación, sino que transforman su cultura de gestión del talento, activan el liderazgo por evidencia y profesionalizan sus decisiones sobre personas. Es una solución diseñada no para cumplir con el proceso, sino para generar valor tangible en el negocio.