Índice del contenido

¿Qué indicadores son más efectivos para medir el rendimiento de los funcionarios públicos?

La medición del rendimiento de los funcionarios públicos no puede limitarse únicamente a la cantidad de tareas ejecutadas o a la velocidad con la que estas se completan. La gestión pública exige que los indicadores de desempeño estén alineados con el impacto social, la calidad del servicio y el cumplimiento de políticas institucionales que responden al bien común. La selección de indicadores efectivos parte de un principio: lo que no se mide correctamente, no puede mejorarse estratégicamente.

1. Indicadores de cumplimiento de metas operativas y estratégicas

La primera categoría de indicadores se refiere al grado en que los funcionarios logran cumplir las metas asignadas. En este contexto, se pueden utilizar métricas como el porcentaje de cumplimiento de objetivos individuales alineados con el plan operativo institucional (POI) o el plan estratégico institucional (PEI). Este tipo de indicadores permite valorar la contribución directa del empleado a las metas organizacionales.

2. Indicadores de calidad del servicio público

En el sector público, cumplir una meta no siempre implica calidad. Por ello, se deben incluir indicadores de calidad, tales como el índice de satisfacción del ciudadano, el porcentaje de reclamos resueltos en primera instancia, o el nivel de cumplimiento de normas de calidad ISO u otras equivalentes. Estos indicadores permiten medir la percepción ciudadana y el valor público creado por el funcionario.

3. Indicadores de eficiencia en la gestión de recursos

Evaluar el uso racional de los recursos asignados por parte de los funcionarios también es esencial. En este caso, se pueden aplicar ratios como el costo por trámite, el tiempo promedio de atención, o la relación entre recursos asignados y resultados alcanzados. Estos indicadores son cruciales para instituciones con fuerte carga presupuestal o aquellas con alta exposición al control fiscal.

4. Indicadores de innovación y mejora continua

En entornos donde la transformación digital y la innovación son elementos clave, se deben incorporar métricas de innovación. Por ejemplo, número de procesos automatizados por iniciativa del servidor, participación en propuestas de mejora institucional, o la cantidad de soluciones interinstitucionales implementadas por su liderazgo. Esto no solo mide el rendimiento operativo, sino también el potencial transformador del funcionario.

5. Indicadores de cumplimiento normativo y ético

En el servicio público, el desempeño no solo se mide por lo que se hace, sino por cómo se hace. Por eso, deben existir indicadores que evalúen la integridad del funcionario, como el cumplimiento de normativas anticorrupción, asistencia a capacitaciones obligatorias sobre ética pública, y ausencia de sanciones disciplinarias. Esta dimensión fortalece la confianza en la administración pública.

6. Indicadores de competencia profesional

Una mirada estratégica a largo plazo requiere que las instituciones públicas no solo midan resultados inmediatos, sino también el crecimiento competencial del servidor público. Aquí se pueden considerar indicadores como el cumplimiento del plan de desarrollo profesional individual (PDPI), la adquisición de nuevas competencias técnicas o de liderazgo, y la participación en proyectos intersectoriales.

7. Indicadores de gestión colaborativa y trabajo en equipo

Dado que la gestión pública opera en entornos complejos y multidisciplinarios, también es importante medir la capacidad de los funcionarios para colaborar. Indicadores como participación activa en comisiones, liderazgo de equipos temporales o permanentes, y evaluación por pares en dinámicas de 360° ofrecen una visión más integral del desempeño.

8. Construcción de un sistema de indicadores balanceado

Una buena práctica es construir un cuadro de mando integral adaptado al sector público (BSC Público), en el que se combinen indicadores de resultado, de proceso y de impacto. Este enfoque permite evaluar no solo lo que se logró, sino también cómo se logró y qué efectos generó. Este modelo asegura una evaluación más justa, completa y alineada con los valores del servicio público.

9. Personalización según tipos de funciones

Un error común en las instituciones públicas es utilizar indicadores homogéneos para perfiles muy diversos. El funcionario que realiza inspecciones técnicas no puede ser evaluado con los mismos criterios que un analista de políticas públicas o un gestor de proyectos sociales. Es indispensable que cada área defina indicadores específicos según su naturaleza funcional y tipo de valor público que entrega.

10. Conexión con políticas públicas y visión de país

Finalmente, los indicadores más efectivos no son los que se centran únicamente en el individuo, sino aquellos que permiten ver la relación entre su desempeño y los objetivos macro del Estado. Medir cuánto contribuye el desempeño individual a los compromisos del país en marcos como la Agenda 2030, el Plan Nacional de Desarrollo o las políticas sectoriales, convierte la evaluación de desempeño en una herramienta de gobernabilidad.

Conclusión

Los indicadores más efectivos para evaluar el rendimiento de los funcionarios públicos son aquellos que combinan resultados, calidad, eficiencia, integridad, crecimiento y alineación con los fines superiores del Estado. Su correcta definición y aplicación permiten no solo mejorar el desempeño institucional, sino también generar confianza en la ciudadanía, legitimar la acción estatal y fortalecer el desarrollo nacional.

¿Cómo puede el liderazgo influir en la efectividad de los sistemas de evaluación?

En el ámbito del sector público, el liderazgo no es un factor accesorio, sino una condición estructural para que cualquier sistema de evaluación de desempeño sea efectivo, justo y sostenible. La forma en que los líderes públicos —directores generales, jefes de área, ministros o responsables de gestión humana— asumen, promueven e institucionalizan los sistemas evaluativos determina su legitimidad ante los funcionarios y su impacto en la organización. 1. El liderazgo como legitimador del sistema de evaluación Un sistema de evaluación de desempeño es tan fuerte como el respaldo institucional que lo sustenta. Cuando la alta dirección pública respalda activamente los procesos evaluativos, los comunica con convicción y los vincula a los objetivos estratégicos, los funcionarios tienden a tomarlos con mayor seriedad. El liderazgo actúa así como un legitimador cultural y político de la evaluación, transformándola en una herramienta de gestión y no en un trámite administrativo. Por el contrario, cuando los líderes son indiferentes o delegan sin involucrarse, la evaluación pierde relevancia, se transforma en una formalidad y no genera aprendizajes ni consecuencias organizacionales. 2. Construcción de confianza institucional Uno de los mayores desafíos de los sistemas de evaluación pública es la desconfianza de los evaluados. Sospechas de favoritismos, arbitrariedad o falta de consecuencias pueden erosionar el sistema. Aquí, el rol del líder es fundamental: debe garantizar que la evaluación se rija por criterios objetivos, procedimientos transparentes y resultados verificables. El liderazgo que comunica con claridad las reglas del juego, que escucha a los evaluados, que ofrece canales de apelación, y que corrige errores cuando se presentan, construye legitimidad y credibilidad. Así, el sistema evaluativo deja de ser percibido como un castigo y se convierte en una oportunidad para el desarrollo profesional. 3. El líder como formador de cultura de mejora continua Los sistemas de evaluación más efectivos no son aquellos que solo califican, sino los que retroalimentan, orientan y promueven la mejora constante. En este sentido, el líder tiene la responsabilidad de fomentar una cultura institucional basada en el aprendizaje, el reconocimiento al mérito y la responsabilidad sobre los resultados. Un líder que utiliza los resultados de la evaluación para ofrecer oportunidades de formación, diseñar planes de desarrollo individual o motivar a sus equipos, consolida una cultura de mejora continua. Por el contrario, cuando la evaluación se convierte únicamente en una clasificación numérica sin consecuencias prácticas, se desnaturaliza su propósito transformador. 4. Supervisión ética del proceso evaluativo En contextos públicos, donde los valores democráticos y la legalidad son pilares del servicio, el liderazgo también debe garantizar que la evaluación se realice con justicia, equidad y respeto a los derechos del servidor. La supervisión ética del proceso es una función indelegable del liderazgo público. Esto implica prevenir prácticas como el uso de la evaluación para castigar a voces críticas, beneficiar a personas afines o encubrir ineficiencias. Un liderazgo comprometido garantiza que los evaluadores sean capacitados, que existan instancias de revisión imparcial, y que las decisiones derivadas de la evaluación tengan sustento técnico y jurídico. 5. Vinculación de la evaluación con la planificación estratégica Uno de los errores frecuentes en las entidades públicas es tener un sistema de evaluación desvinculado de los planes estratégicos. El líder debe ser quien articule ambos componentes. Por ejemplo, al alinear los objetivos individuales con las metas institucionales, o al utilizar los resultados de la evaluación para la toma de decisiones estratégicas como reasignación de recursos, reestructuraciones organizacionales o reformas en la gestión del talento. Esta vinculación transforma la evaluación en una herramienta de gobernanza interna, con impacto directo en la calidad del servicio y en el cumplimiento de políticas públicas. 6. Liderazgo comunicacional durante el ciclo evaluativo Cada etapa del proceso evaluativo —desde la definición de criterios hasta la retroalimentación final— requiere una gestión comunicacional clara, constante y empática. El líder debe asegurar que los mensajes institucionales sobre el sentido de la evaluación, sus beneficios y resultados estén presentes en todos los niveles de la organización. Esta comunicación debe evitar el lenguaje técnico excesivo, ser orientada a construir sentido de propósito, y permitir el diálogo abierto con los equipos. La ausencia de este liderazgo comunicacional genera desinformación, interpretaciones erróneas y una participación pasiva del personal evaluado. 7. El líder como facilitador del desarrollo del talento público Los resultados de una buena evaluación deben tener consecuencias, no solo disciplinarias o de reconocimiento, sino también en la inversión sobre el talento humano. Un líder público con visión estratégica utiliza los hallazgos de la evaluación para fortalecer el capital humano: diseña rutas de formación, fomenta la movilidad funcional, detecta perfiles de liderazgo emergente y corrige desequilibrios organizacionales. Cuando el liderazgo actúa como facilitador del desarrollo profesional a partir de la evaluación, el sistema deja de ser percibido como una auditoría personal y se convierte en un motor de crecimiento institucional. 8. Estilo de liderazgo transformacional como catalizador del sistema Finalmente, el estilo de liderazgo influye directamente en la calidad y sostenibilidad del sistema de evaluación. Un liderazgo transformacional —caracterizado por la inspiración, la participación, la visión compartida y el compromiso con el cambio— es mucho más efectivo para consolidar sistemas evaluativos que un liderazgo autoritario o meramente técnico. Los líderes que empoderan a sus equipos, que modelan comportamientos éticos, que aceptan también ser evaluados y que asumen la mejora como una misión institucional, logran que la evaluación se transforme en una herramienta de transformación colectiva. Conclusión El liderazgo público no solo influye en la efectividad del sistema de evaluación, sino que es su condición habilitante. Sin liderazgo comprometido, ético y transformador, los sistemas evaluativos quedan reducidos a mecanismos burocráticos sin impacto real. Con liderazgo, en cambio, se convierten en plataformas estratégicas para la mejora continua, la legitimación institucional y la excelencia en el servicio al ciudadano.

¿Qué implicaciones tiene la evaluación de desempeño en la toma de decisiones presupuestarias?

La evaluación de desempeño en el sector público no solo cumple funciones administrativas o de gestión del talento humano; en las estructuras modernas del Estado, esta herramienta se ha convertido en un insumo crucial para la toma de decisiones presupuestarias. Al medir de forma objetiva la eficiencia, eficacia e impacto del trabajo de los funcionarios y las áreas organizativas, los sistemas de evaluación bien estructurados ofrecen información clave para determinar cómo se deben asignar los recursos financieros del Estado. 1. Relación directa entre desempeño institucional y asignación presupuestaria Una de las principales implicaciones de la evaluación de desempeño es su capacidad para influir en la distribución del presupuesto a nivel de unidades operativas, programas o proyectos públicos. Cuando las evaluaciones muestran que una determinada oficina o programa ha alcanzado sus metas con eficiencia y alto impacto, se justifica la ampliación de su financiamiento o su priorización en el ciclo presupuestario siguiente. Por el contrario, si el desempeño evaluado revela ineficiencia, subejecución, incumplimiento de metas o uso inadecuado de los recursos humanos, las autoridades presupuestarias pueden optar por reducir asignaciones, reestructurar programas o incluso desactivarlos. 2. Evaluación de desempeño como base para el presupuesto por resultados En los últimos años, muchos países han avanzado hacia un modelo de presupuesto por resultados (PpR), que vincula el financiamiento público al cumplimiento de metas y la generación de valor público. En este enfoque, la evaluación del desempeño se transforma en un instrumento técnico para justificar incrementos o recortes presupuestales. El presupuesto por resultados exige que las entidades públicas muestren evidencia del desempeño de sus recursos humanos para validar su solicitud de fondos. Así, los jefes de programas deben presentar datos cuantitativos y cualitativos sobre la productividad, calidad de servicio y contribución a objetivos de desarrollo. Esto convierte la evaluación de desempeño en una herramienta de gestión financiera, no solo de recursos humanos. 3. Asignación de incentivos presupuestales institucionales Además del uso tradicional de la evaluación para decisiones de personal, algunos gobiernos han comenzado a utilizarla para diseñar incentivos institucionales. Por ejemplo, entidades que muestran altos niveles de desempeño en su personal pueden acceder a fondos concursables, recursos adicionales para capacitación, infraestructura, o tecnologías. Este tipo de incentivos busca romper con el modelo de presupuestación lineal, donde cada año se asignan fondos sin tener en cuenta el rendimiento del aparato público. Así, la evaluación de desempeño se vuelve un eje para premiar la excelencia organizacional con recursos estratégicos. 4. Priorización presupuestaria en tiempos de austeridad En contextos de restricción fiscal o ajustes presupuestarios, la evaluación de desempeño se convierte en una herramienta indispensable para tomar decisiones difíciles. Cuando no hay suficientes recursos para financiar a todos los programas o unidades, los resultados de desempeño ofrecen criterios objetivos para decidir qué mantener, qué fortalecer y qué reducir. Este enfoque permite proteger a las áreas de alto desempeño y evitar recortes indiscriminados que afecten servicios públicos esenciales. La evaluación ofrece datos concretos que sustentan decisiones difíciles ante la ciudadanía y los órganos de control. 5. Redistribución interna de recursos según desempeño Más allá del nivel macro del presupuesto nacional, los resultados de evaluación permiten también una gestión financiera más ágil y estratégica dentro de las propias entidades públicas. Un gerente o director puede utilizar esta información para reasignar recursos entre unidades internas: trasladar fondos a las que demuestran mayor eficiencia o redistribuir carga presupuestaria según niveles de productividad y cumplimiento de metas. Este tipo de microdecisiones presupuestarias mejora la gestión del gasto, corrige asimetrías internas y fomenta una cultura de mejora continua basada en evidencias. 6. Apalancamiento de financiamiento externo y cooperación internacional La evaluación del desempeño también puede jugar un rol estratégico en el acceso a fondos internacionales. Bancos multilaterales, agencias de cooperación y organismos donantes exigen cada vez más pruebas de buena gestión pública, eficiencia operativa y resultados verificables. Una administración pública que dispone de sistemas sólidos de evaluación del desempeño puede presentar informes más robustos, acceder a líneas de crédito en condiciones favorables o justificar cofinanciamientos en proyectos de desarrollo. Aquí, la evaluación actúa como respaldo técnico para decisiones financieras a gran escala. 7. Detección de cuellos de botella presupuestales relacionados al talento humano Un aspecto clave en la planificación presupuestaria es identificar dónde se encuentran las limitaciones que impiden el logro de resultados. La evaluación del desempeño puede revelar, por ejemplo, que ciertas unidades tienen un personal competente pero desmotivado por falta de recursos operativos, o al contrario, áreas con sobredotación de personal pero bajo impacto en la gestión. Estos hallazgos permiten tomar decisiones presupuestarias más inteligentes: invertir en fortalecer capacidades, redistribuir dotaciones o ajustar estructuras organizativas sin necesidad de aumentar globalmente el gasto público. 8. Vinculación entre desempeño individual y componentes salariales En algunos sistemas de carrera administrativa, el presupuesto salarial incluye componentes variables relacionados al rendimiento. Esto significa que el desempeño individual evaluado puede impactar directamente en bonificaciones, gratificaciones, o ascensos que implican un mayor costo presupuestario. Este modelo exige una relación muy clara y transparente entre la evaluación y la estructura remunerativa, de modo que los recursos públicos destinados a retribuciones variables se asignen de forma meritocrática y controlada. Sin sistemas sólidos de evaluación, este tipo de política es inviable o contraproducente. 9. Argumento técnico frente a organismos de control y opinión pública Finalmente, la evaluación de desempeño provee una justificación sólida de cómo y por qué se asignan recursos en el sector público. Ante los órganos de control —como contralorías, congresos o tribunales— y frente a la ciudadanía, los datos de evaluación permiten demostrar que el gasto público responde a criterios objetivos y orientados a resultados. Este enfoque mejora la transparencia, reduce el espacio para decisiones arbitrarias o clientelistas, y fortalece la rendición de cuentas presupuestaria. Conclusión La evaluación de desempeño en el sector público no es un proceso aislado del sistema presupuestario. Por el contrario, sus resultados ofrecen evidencia crítica para una planificación financiera más eficaz, justa y orientada a resultados. Ya sea para asignar, redistribuir, recortar o justificar el uso de recursos, los sistemas de evaluación bien implementados permiten tomar decisiones presupuestarias basadas en desempeño real y alineadas con los objetivos estratégicos del Estado.

¿Qué elementos hacen que una evaluación sea considerada justa en el sector público?

La justicia en los sistemas de evaluación del desempeño en el sector público no es solo un ideal ético, sino una condición funcional. Si los funcionarios perciben que la evaluación es injusta, el sistema pierde legitimidad, se distorsiona su aplicación y deja de cumplir su propósito: mejorar el rendimiento institucional, orientar la gestión del talento y fortalecer la calidad del servicio público. La percepción de justicia es determinante para la aceptación del sistema, la motivación del personal y la sostenibilidad de las reformas en la administración pública. A continuación se detallan los elementos fundamentales que hacen que una evaluación sea considerada justa. 1. Criterios claros, objetivos y conocidos por todos El primer principio de una evaluación justa es la claridad. Los criterios sobre los cuales se evaluará el desempeño deben estar definidos de forma explícita, ser comprensibles para todos los involucrados y comunicarse oportunamente, idealmente al inicio del período evaluativo. Cuando un funcionario conoce las reglas del juego desde el inicio —los objetivos esperados, los indicadores de medición y el método de evaluación— puede orientar su trabajo de manera estratégica y no se ve sorprendido por juicios arbitrarios. Esta transparencia en los criterios genera confianza y reduce las percepciones de favoritismo o ambigüedad. 2. Estándares ajustados a la naturaleza de cada función Una evaluación justa reconoce la diversidad de funciones dentro del aparato estatal. No es equitativo aplicar los mismos indicadores a un técnico de campo, a un planificador estratégico o a un servidor que atiende al ciudadano en ventanilla. La justicia evaluativa exige que los estándares se adapten al nivel del cargo, el tipo de responsabilidad, el grado de autonomía, los recursos disponibles y las condiciones reales de trabajo. Esto requiere segmentar los perfiles evaluados y construir matrices diferenciadas que respondan a las particularidades del puesto. 3. Evaluadores capacitados y con criterios homogéneos Una de las fuentes más frecuentes de injusticia en las evaluaciones es la discrecionalidad o el sesgo del evaluador. Para evitarlo, se requiere que quienes tienen la responsabilidad de calificar el desempeño estén debidamente formados en técnicas de evaluación, conozcan los principios éticos que rigen el proceso y cuenten con herramientas estandarizadas. Además, es necesario que exista uniformidad de criterios entre distintas áreas o unidades. No puede permitirse que un jefe exija altos niveles de rendimiento mientras otro se limite a calificar de forma complaciente. La coherencia en la aplicación de los estándares es clave para garantizar equidad interfuncional. 4. Participación del evaluado y posibilidad de diálogo Un sistema justo reconoce la voz del evaluado. Esto significa que el proceso no debe ser unidireccional, sino participativo. El servidor debe tener oportunidad de autoevaluarse, de presentar evidencia de su trabajo, de explicar los factores que influyeron en su desempeño y de dialogar con su evaluador. Esta interacción genera un proceso de aprendizaje mutuo, reduce los malentendidos y permite construir un juicio más completo, que considere tanto los resultados como el contexto. La justicia en la evaluación no es solo resultado de una nota justa, sino de un proceso transparente, comunicativo y respetuoso. 5. Retroalimentación constructiva y orientada a la mejora Otro elemento clave es la calidad de la retroalimentación. No basta con entregar un puntaje final. Una evaluación justa implica ofrecer al evaluado información específica sobre sus fortalezas, aspectos por mejorar y orientaciones para su desarrollo profesional. La retroalimentación debe realizarse de forma directa, profesional, respetuosa y con un enfoque formativo. Un sistema evaluativo que se limita a calificar sin generar oportunidades de aprendizaje se percibe como punitivo y desmoviliza al personal. 6. Canales de apelación y revisión La justicia también requiere mecanismos institucionales para revisar decisiones que el evaluado considere incorrectas, injustas o parciales. Deben existir canales formales de apelación, donde un comité imparcial revise el caso y pueda, si corresponde, modificar o validar la calificación. Estos canales garantizan el derecho a la defensa, refuerzan la legitimidad del sistema y previenen que la evaluación se utilice con fines políticos o disciplinarios sin justificación objetiva. Su existencia es una señal institucional de compromiso con la equidad. 7. Equidad en la aplicación de consecuencias Un principio básico de justicia es que iguales desempeños deben generar iguales consecuencias. Si dos funcionarios obtienen evaluaciones sobresalientes, ambos deben tener las mismas oportunidades de acceso a incentivos, formación o ascensos. Cuando las consecuencias de la evaluación (positivas o negativas) se aplican de forma desigual —por favoritismo, conveniencia o discriminación— el sistema pierde credibilidad y alimenta dinámicas de desconfianza organizacional. La evaluación debe ser un puente hacia la meritocracia, no un instrumento de clientelismo. 8. Adecuación al contexto institucional y social Una evaluación justa también considera el entorno. Evaluar el desempeño de un servidor en una unidad con recursos escasos, alta rotación o carga excesiva no puede hacerse con los mismos parámetros que a uno con condiciones ideales. Asimismo, la justicia evaluativa exige que se contemplen factores extraordinarios, como emergencias, cambios de normativa, obstáculos institucionales u otras condiciones que hayan afectado la posibilidad de alcanzar metas. 9. Consistencia entre lo que se evalúa y lo que se espera Uno de los errores más graves en los sistemas de evaluación es la incoherencia entre los objetivos institucionales y los criterios evaluativos. Por ejemplo, si una entidad promueve el trabajo colaborativo, pero la evaluación se basa únicamente en logros individuales, se está generando una contradicción. Una evaluación justa mide lo que realmente importa, lo que se promueve en el discurso institucional, lo que se premia en la práctica. Esta coherencia entre discurso y evaluación es esencial para la credibilidad del sistema. 10. Transparencia en los resultados y seguimiento institucional Por último, la justicia evaluativa exige que los resultados del proceso sean accesibles, explicables y utilizados de forma responsable. Los funcionarios deben conocer sus resultados, entender cómo fueron calculados, y tener claridad sobre cómo impactan en su carrera o situación laboral. A nivel organizacional, los resultados agregados deben ser utilizados para la toma de decisiones estratégicas, la planificación de la formación, la identificación de necesidades de mejora institucional y la rendición de cuentas ante los órganos de control y la ciudadanía. Conclusión Una evaluación justa en el sector público no depende solo de la herramienta utilizada, sino del diseño, el proceso, las condiciones institucionales y los valores que la orientan. Cuando se basa en criterios objetivos, participación, equidad y transparencia, se convierte en una herramienta poderosa para el desarrollo del talento público, la mejora institucional y la legitimación del Estado ante la sociedad.

¿Qué métodos cualitativos se utilizan en la evaluación de desempeño estatal?

La evaluación del desempeño en el sector público ha evolucionado de una lógica predominantemente cuantitativa, basada en indicadores numéricos y porcentajes de cumplimiento, hacia un enfoque más integral que incorpora también herramientas cualitativas. Estos métodos permiten capturar dimensiones del desempeño que no son fácilmente medibles en cifras, como la calidad de la interacción con la ciudadanía, la ética profesional, el liderazgo, la creatividad o la capacidad para resolver conflictos complejos.

La integración de métodos cualitativos en los sistemas evaluativos aporta profundidad, contexto y sentido al análisis, facilitando decisiones más justas, estratégicas y humanas. A continuación se describen los principales métodos cualitativos utilizados en la evaluación del desempeño estatal.

1. Entrevistas individuales estructuradas o semiestructuradas

Una de las técnicas cualitativas más potentes en la evaluación de desempeño es la entrevista. Permite al evaluador explorar de manera directa y profunda la percepción del evaluado sobre su propio trabajo, los logros alcanzados, los obstáculos enfrentados y las lecciones aprendidas.

Cuando se utilizan guías estructuradas, se garantiza consistencia en las preguntas; mientras que los formatos semiestructurados permiten adaptar el diálogo a la trayectoria o función específica del servidor. Esta metodología ayuda a capturar información contextual que los indicadores cuantitativos no reflejan, como el esfuerzo, la complejidad del entorno, las decisiones críticas o los aprendizajes informales.

2. Grupos focales o mesas de reflexión evaluativa

Los grupos focales son herramientas útiles para evaluar el desempeño en contextos colaborativos o interdependientes, donde los resultados no dependen solo del rendimiento individual. En estos espacios, un conjunto de funcionarios discute colectivamente los desafíos, logros y factores que influyeron en el desempeño grupal.

Las mesas de reflexión evaluativa permiten detectar patrones de comportamiento, relaciones de poder, obstáculos institucionales comunes, e incluso contradicciones entre lo planificado y lo ejecutado. Además, son valiosas para identificar buenas prácticas que puedan ser replicadas en otras áreas del Estado.

3. Análisis de portafolios o carpetas de evidencias

El uso de portafolios consiste en que el evaluado reúna, durante el periodo evaluado, documentos, informes, productos, registros y otros materiales que evidencien su desempeño. Esta técnica permite que la evaluación no se base solo en la percepción del evaluador, sino en evidencia concreta generada por el propio servidor.

El análisis cualitativo de estas evidencias incluye la revisión de la calidad del contenido, su pertinencia, su alineación con los objetivos institucionales y la innovación incorporada. Además, brinda la posibilidad de documentar aportes que no estaban previstos originalmente en los planes de trabajo, pero que aportaron valor institucional.

4. Observación directa y análisis de comportamiento

En ciertas funciones del servicio público —como atención al ciudadano, supervisión de procesos, coordinación de equipos o docencia pública— la observación directa del comportamiento del funcionario en su entorno de trabajo es un método eficaz.

El evaluador, previamente entrenado, registra aspectos como: la actitud hacia los usuarios, el nivel de organización, la gestión del tiempo, la resolución de problemas, y la interacción con sus pares. Posteriormente, se analiza esta información cualitativa en función de estándares de desempeño esperados.

Este método requiere una planificación cuidadosa y protocolos éticos claros, ya que puede generar tensiones si el evaluado no confía en el proceso. Cuando se hace con transparencia y profesionalismo, aporta una visión profunda y empírica del desempeño cotidiano.

5. Autoevaluación narrativa

La autoevaluación narrativa es un método cualitativo en el que el funcionario describe, mediante un texto reflexivo, su experiencia de trabajo durante el periodo evaluado. Se le invita a explicar logros, dificultades, decisiones tomadas, relaciones institucionales, aprendizajes clave y metas futuras.

Este método no solo permite al evaluador conocer el desempeño desde la perspectiva del propio evaluado, sino que también promueve la autorreflexión, el compromiso con la mejora y la capacidad de análisis crítico. Es especialmente útil en entornos donde la autonomía profesional es alta y los resultados no son fácilmente cuantificables.

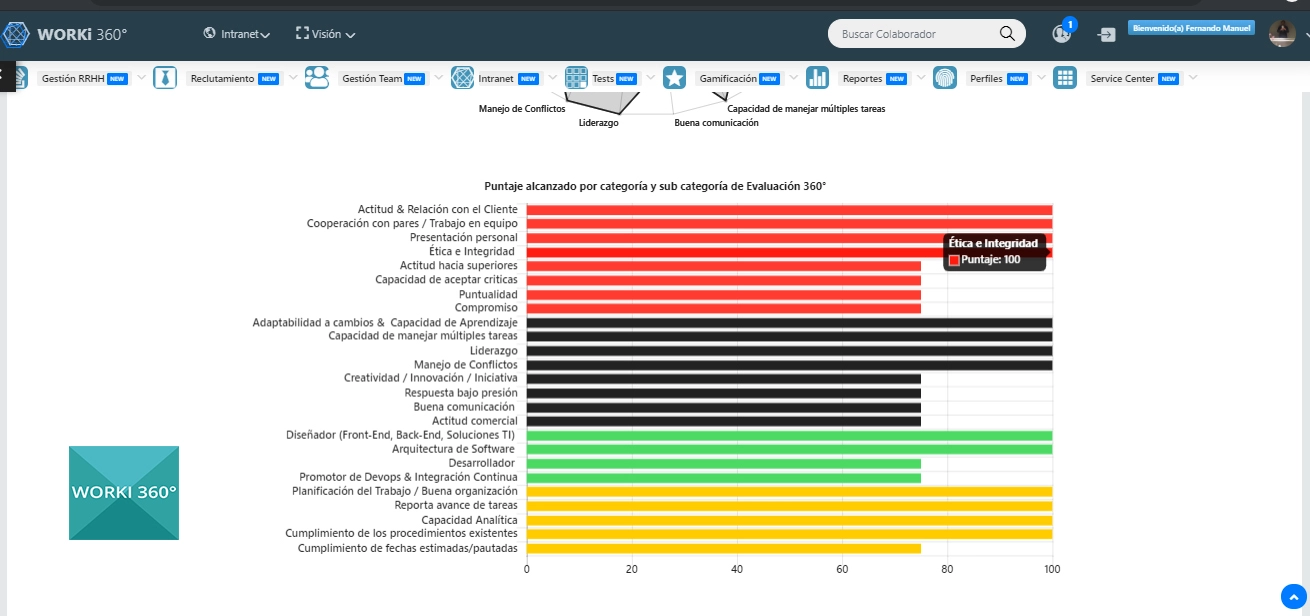

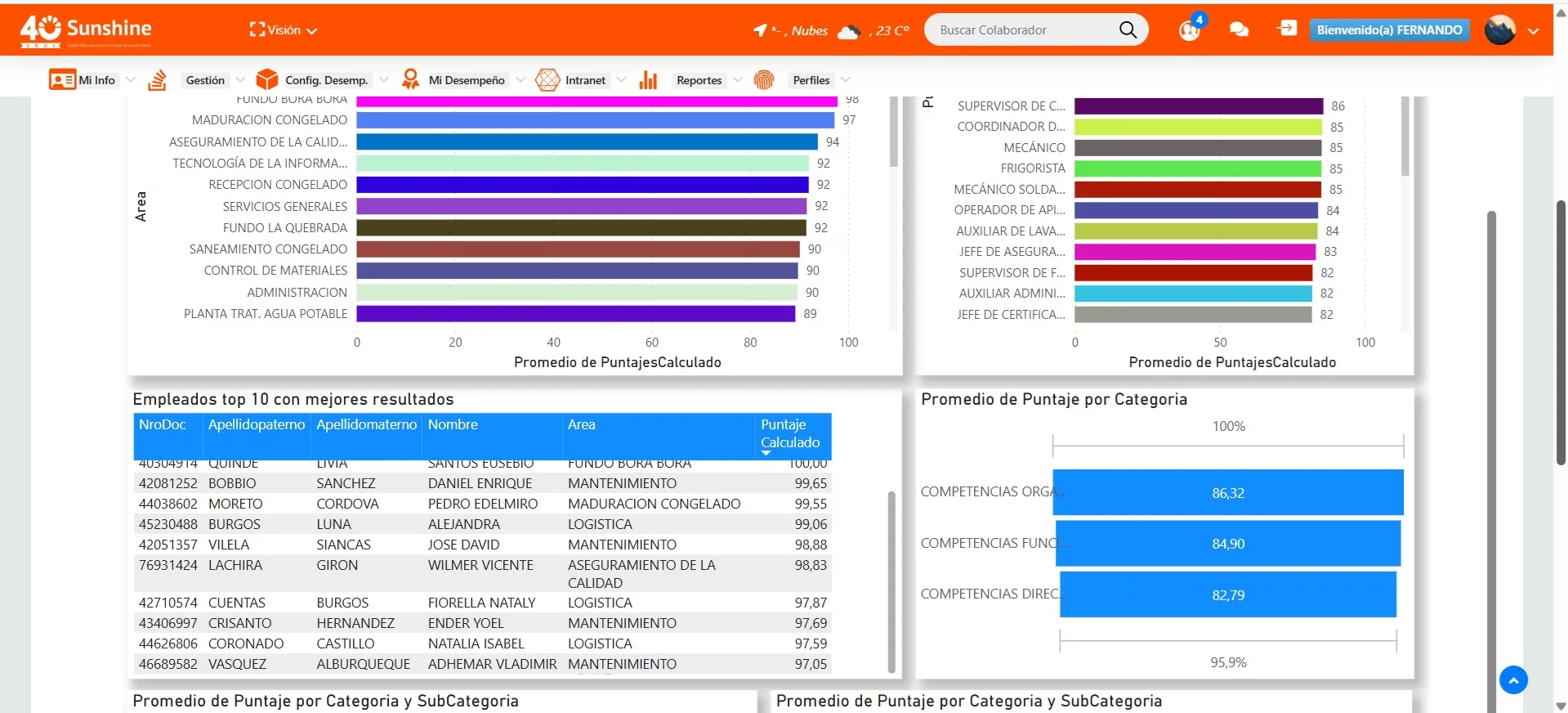

6. Evaluación 360° con componentes cualitativos

El modelo de evaluación 360°, ampliamente utilizado en el sector privado, ha comenzado a incorporarse al sector público, adaptado a su lógica institucional. En este modelo, el servidor público es evaluado no solo por su superior, sino también por sus pares, subordinados e incluso usuarios ciudadanos.

Cuando se aplica con instrumentos cualitativos —como comentarios abiertos, matrices de observación conductual, entrevistas breves o encuestas con preguntas abiertas— permite capturar una visión más rica del desempeño, especialmente en términos de habilidades blandas, liderazgo, integridad y cooperación.

7. Estudio de casos de desempeño destacado

Otra metodología cualitativa útil es el estudio de casos. En lugar de evaluar a todos con los mismos criterios, se seleccionan casos representativos de desempeño sobresaliente (o crítico) y se analizan en profundidad: qué hicieron diferente, cómo enfrentaron retos complejos, qué innovaciones propusieron y qué impacto lograron.

Esta técnica es útil no solo para reconocer al personal destacado, sino para identificar buenas prácticas, comprender las condiciones que permiten un alto rendimiento y construir estándares más realistas basados en la experiencia real.

8. Análisis documental de gestión individual

Otra fuente cualitativa de información es la documentación que genera el funcionario en su trabajo diario: actas, informes, correos, productos técnicos, bitácoras, etc. El análisis cualitativo de estos documentos permite reconstruir el proceso de trabajo, identificar buenas prácticas, evaluar la calidad técnica y analizar la alineación con los objetivos estratégicos de la institución.

Este método es especialmente relevante en funciones de carácter técnico, normativo o de producción intelectual, donde los resultados tangibles no siempre son inmediatos.

9. Narrativas ciudadanas y percepción del usuario

En servicios públicos de atención directa, incorporar la percepción cualitativa de los ciudadanos atendidos puede enriquecer notablemente la evaluación del desempeño. Mediante entrevistas, encuestas abiertas, buzones de comentarios o focus groups ciudadanos, se puede obtener información sobre la calidad humana, la empatía, la resolución de problemas o la eficacia comunicacional del funcionario.

Esta información, bien sistematizada, constituye una evidencia social del desempeño y puede ser un insumo valioso para las decisiones de reconocimiento o mejora.

10. Triangulación cualitativa con métodos mixtos

Finalmente, la evaluación cualitativa no debe considerarse aislada de los datos cuantitativos. La triangulación de métodos —cruzando datos numéricos con evidencia narrativa, testimonios, análisis documental y observación— permite construir juicios de desempeño más completos, equilibrados y confiables.

Un sistema de evaluación estatal que combina lo cuantitativo con lo cualitativo, respeta la complejidad del trabajo público, valora lo intangible, y permite tomar decisiones más informadas y humanas.

Conclusión

Los métodos cualitativos en la evaluación del desempeño estatal aportan profundidad, contexto y una visión más integral del trabajo público. Al complementar las métricas tradicionales con herramientas como entrevistas, portafolios, autoevaluaciones narrativas y observación directa, se logra una comprensión más rica y justa del desempeño. En un sector tan sensible al impacto humano como el público, evaluar desde lo cualitativo no es un lujo, sino una necesidad estratégica.

¿Qué tan frecuente debe ser la evaluación de desempeño en el sector público?

La frecuencia con la que se realiza la evaluación del desempeño en el sector público es un componente crítico del diseño del sistema evaluativo. No se trata únicamente de establecer una periodicidad estándar, sino de decidir cuán dinámico será el proceso de monitoreo, cuán útil será para la gestión y cuán oportunamente se podrá retroalimentar a los funcionarios. La frecuencia influye directamente en la calidad del sistema, su aceptación por parte de los servidores y su capacidad de generar valor real para la institución y la ciudadanía.

A continuación se analizan los factores que deben considerarse al determinar la periodicidad ideal, las ventajas y desventajas de cada enfoque, y los modelos más recomendados en función del contexto institucional.

1. El modelo tradicional: evaluación anual

La mayoría de las instituciones públicas en América Latina adoptan una evaluación anual. Este enfoque tiene ventajas evidentes: permite comparar el desempeño en ciclos similares, facilita la programación institucional y permite vincular los resultados con decisiones administrativas como ascensos, renovaciones de contrato o reconocimientos.

Sin embargo, su principal debilidad es el desfase entre el tiempo del trabajo y el tiempo de la retroalimentación. Si un funcionario comete errores o tiene problemas de desempeño en el primer trimestre del año, recibir una retroalimentación formal nueve meses después puede ser demasiado tarde para corregir el rumbo. En ese sentido, el modelo anual puede tener un valor más administrativo que estratégico.

2. Evaluación semestral: equilibrio entre control y acción

Muchas entidades están optando por una evaluación semestral. Este modelo permite observar avances intermedios, corregir desvíos, reforzar estrategias y generar un proceso de mejora más dinámico. También facilita dividir las metas anuales en dos etapas medibles, lo que da más control al evaluador y más claridad al evaluado.

La evaluación semestral es especialmente útil en áreas de planificación, servicios a la ciudadanía, supervisión de procesos o gestión de proyectos, donde los ciclos de ejecución son más cortos y se requiere reacción rápida ante problemas o estancamientos.

3. Evaluaciones trimestrales o continuas: máxima adaptabilidad

En contextos más exigentes o de transformación institucional, algunas entidades adoptan esquemas trimestrales o incluso evaluaciones continuas, con retroalimentaciones breves y frecuentes. Este enfoque es común en unidades altamente técnicas, con procesos sensibles a los cambios de contexto o en ambientes de trabajo por proyectos con metas de corto plazo.

La evaluación continua permite reaccionar en tiempo real, identificar talentos emergentes, prevenir conflictos de rendimiento y consolidar una cultura de mejora constante. Sin embargo, su implementación requiere madurez organizacional, herramientas tecnológicas sólidas y una gran inversión en formación de evaluadores. No es aplicable a todos los contextos.

4. Frecuencia según tipo de función

Un principio clave es que la frecuencia debe ajustarse al tipo de función evaluada. No es lo mismo evaluar a un funcionario de atención ciudadana, donde los resultados pueden observarse día a día, que a un investigador técnico, cuyos logros pueden evidenciarse al cabo de varios meses o incluso años.

Las funciones operativas, repetitivas o orientadas al resultado inmediato justifican una evaluación más frecuente. Las funciones analíticas, normativas o estratégicas pueden ser evaluadas en ciclos más amplios, siempre que se complementen con procesos de seguimiento intermedio.

5. Evaluación continua y retroalimentación informal

La evaluación formal debe diferenciarse de la retroalimentación informal. Incluso si se opta por un sistema anual o semestral, es altamente recomendable que el liderazgo institucional promueva una cultura de retroalimentación continua. Conversaciones periódicas, sesiones de revisión informal, correcciones a tiempo y reconocimientos inmediatos contribuyen a que el desempeño se mantenga alineado durante todo el año.

Este enfoque no reemplaza la evaluación formal, pero potencia su efectividad. Un sistema que evalúa anualmente pero retroalimenta mensualmente tendrá mejores resultados que uno que simplemente registra notas una vez al año.

6. Vinculación de la frecuencia con el ciclo de planificación institucional

La evaluación de desempeño debe estar alineada con el ciclo de planificación estratégica, operativa y presupuestaria de la institución. Si el Plan Operativo Institucional (POI) se revisa anualmente, es coherente que la evaluación tenga al menos una revisión intermedia semestral que permita tomar acciones correctivas.

Además, si existen hitos críticos en ciertos trimestres del año (por ejemplo, periodos de atención masiva, cambios normativos o auditorías programadas), la frecuencia evaluativa puede adaptarse a esos momentos clave. Esta flexibilidad aumenta la utilidad del sistema evaluativo como herramienta de gestión real.

7. Tecnología como habilitador de mayor frecuencia

Con el uso de herramientas tecnológicas, la frecuencia evaluativa ya no representa una carga administrativa desproporcionada. Plataformas digitales permiten a los funcionarios registrar avances, cargar evidencias, recibir retroalimentación escrita y visualizar sus indicadores en tiempo real.

Esto permite implementar evaluaciones de frecuencia más alta sin saturar a los evaluadores. Además, la automatización de ciertos procesos reduce el margen de error humano y aumenta la objetividad del sistema.

8. Consideraciones organizacionales para definir la frecuencia

Antes de definir la frecuencia de evaluación, la entidad debe considerar su capacidad operativa: cantidad de personal, número de evaluadores, carga de trabajo de las jefaturas, soporte del área de recursos humanos y nivel de cultura organizacional en torno al rendimiento.

Forzar evaluaciones muy frecuentes en entornos con baja capacidad institucional puede generar rechazo, superficialidad o fatiga evaluativa. En cambio, una frecuencia menor, pero bien aplicada, puede generar mejores resultados a largo plazo.

9. Frecuencia diferenciada según desempeño previo

Una estrategia interesante es adaptar la frecuencia según el resultado de evaluaciones anteriores. Por ejemplo, funcionarios con desempeño sobresaliente pueden ser evaluados formalmente una vez al año, mientras que aquellos con desempeño insuficiente reciben seguimiento trimestral hasta superar el nivel esperado.

Este enfoque diferencial permite enfocar los esfuerzos evaluativos donde más se necesitan, sin saturar a los equipos ni desincentivar a los servidores de alto rendimiento.

10. Equilibrio entre control y desarrollo

La frecuencia ideal no se define solo por razones técnicas, sino también por su propósito. Si el objetivo es ejercer control, se tenderá a aumentar la frecuencia. Si el objetivo es promover desarrollo y mejora, puede optarse por una frecuencia menor pero más rica en retroalimentación.

El equilibrio está en diseñar un sistema donde la evaluación sea suficientemente frecuente para mantener alineado el desempeño, pero no tan constante que se vuelva invasiva o burocrática. La clave es que cada proceso evaluativo tenga sentido, consecuencias y utilidad para el evaluado y la institución.

Conclusión

La frecuencia ideal de la evaluación de desempeño en el sector público no responde a un estándar único, sino al equilibrio entre objetivos institucionales, naturaleza del trabajo, cultura organizacional y capacidad operativa. Los modelos más eficaces combinan una evaluación formal semestral o anual, complementada por retroalimentación periódica informal. El uso de tecnología y la adaptación del sistema a distintos perfiles y contextos permite implementar una frecuencia estratégica, justa y sostenible, orientada a resultados y mejora continua.

¿Qué tan efectiva es la autoevaluación en contextos públicos?

La autoevaluación, entendida como un proceso mediante el cual el propio funcionario analiza, valora y comunica su desempeño, se ha posicionado como una herramienta estratégica dentro de los sistemas modernos de gestión pública. Su efectividad ha sido objeto de debate, especialmente por la percepción de que los entornos públicos, marcados por una estructura jerárquica y normada, no ofrecen el espacio adecuado para una reflexión crítica y honesta. Sin embargo, múltiples experiencias nacionales e internacionales han demostrado que, implementada correctamente, la autoevaluación puede convertirse en una fuente poderosa de mejora del desempeño, alineación institucional y fortalecimiento de la cultura del servicio.

A continuación se analizan los elementos que determinan la efectividad de la autoevaluación en entornos públicos, sus beneficios, limitaciones y condiciones para su implementación exitosa.

1. Rol estratégico de la autoevaluación en el ciclo evaluativo

La autoevaluación permite que el funcionario deje de ser un objeto pasivo de evaluación para convertirse en sujeto activo del proceso. Esto genera un cambio de paradigma. El servidor ya no espera el juicio externo, sino que anticipa, reflexiona y participa en la construcción de una mirada compartida sobre su rendimiento.

Este proceso fortalece el sentido de responsabilidad individual, promueve la introspección profesional y facilita el desarrollo de competencias metacognitivas como la autocrítica, la identificación de áreas de mejora y la proyección de metas realistas. En contextos donde se promueve una gestión por resultados y una cultura de accountability, la autoevaluación se alinea con los principios de transparencia y madurez institucional.

2. Efectividad como herramienta de autorregulación profesional

La autoevaluación tiene un valor especial en cargos con alta autonomía, donde la supervisión constante no es viable ni deseable. Profesionales técnicos, asesores legales, planificadores estratégicos o personal en proyectos transversales suelen trabajar con objetivos amplios y criterios cualitativos. En estos casos, la autoevaluación permite reconstruir el trayecto del trabajo, justificar decisiones, y evidenciar logros no siempre visibles en reportes cuantitativos.

Además, quienes practican la autoevaluación de forma regular tienden a desarrollar mayor capacidad de autorregulación, priorización de tareas y alineamiento con los objetivos institucionales. Esto tiene un impacto directo en la eficiencia, calidad del servicio y cumplimiento de resultados.

3. Mejora de la relación entre evaluador y evaluado

Cuando la evaluación del desempeño se inicia con un ejercicio de autoevaluación, el diálogo entre el evaluador y el evaluado parte de una base más informada y menos confrontativa. En lugar de imponer una calificación unilateral, el proceso se transforma en una conversación estructurada donde se contrastan perspectivas, se negocian interpretaciones y se construye un diagnóstico conjunto.

Esta dinámica mejora la calidad de la retroalimentación, fortalece la confianza interpersonal y reduce la resistencia que habitualmente generan las evaluaciones percibidas como impositivas. Así, la autoevaluación actúa como mediadora del proceso y favorece un clima organizacional más colaborativo.

4. Posibilidad de evidenciar logros intangibles

La evaluación tradicional muchas veces privilegia lo cuantificable: número de expedientes resueltos, porcentajes de ejecución, tiempos de respuesta. Sin embargo, muchas contribuciones valiosas del personal público son invisibles para los sistemas automatizados: mediación de conflictos internos, soporte a equipos, resolución de problemas no planificados, propuestas de mejora no implementadas, o liderazgo informal.

La autoevaluación brinda un espacio para que el servidor documente estas contribuciones, reflexione sobre su relevancia e invite al evaluador a valorarlas. Esto enriquece el análisis y permite un juicio más justo y completo del desempeño real.

5. Formación del sentido de propósito y compromiso

Uno de los efectos más valiosos de la autoevaluación es que fortalece el sentido de propósito en el servidor público. Al revisar lo logrado, reflexionar sobre los obstáculos y proyectarse a futuro, el funcionario reafirma su lugar dentro de la institución y su contribución al bien común. Esto genera mayor compromiso, identificación con la misión institucional y disposición al aprendizaje continuo.

Una autoevaluación efectiva no se limita a justificar lo hecho; también interroga las motivaciones, el impacto y la dirección del trabajo. Es un ejercicio de conciencia profesional que trasciende el simple cumplimiento de tareas.

6. Limitaciones: sesgos, cultura institucional y falta de habilidades reflexivas

A pesar de sus ventajas, la autoevaluación presenta limitaciones importantes si no se gestiona adecuadamente. Una de las más comunes es el sesgo de autocomplacencia: los servidores pueden sobrestimar su rendimiento o minimizar sus errores. También existe el sesgo inverso: la autocrítica excesiva, sobre todo en contextos de inseguridad laboral o baja autoestima profesional.

Por otro lado, en culturas organizacionales muy jerárquicas, donde la opinión del subordinado no es valorada, la autoevaluación puede percibirse como un mero trámite, sin impacto real. Y en instituciones sin tradición de reflexión crítica o sin formación en evaluación, los funcionarios pueden carecer de las habilidades necesarias para analizar su trabajo con profundidad.

7. Condiciones para una implementación efectiva

Para que la autoevaluación funcione como herramienta efectiva, deben cumplirse varias condiciones:

Capacitación previa: los funcionarios deben ser entrenados en cómo realizar una autoevaluación basada en evidencia, con mirada crítica y enfoque constructivo.

Instrumentos claros y bien diseñados: se deben proporcionar guías, matrices o formatos que orienten la reflexión y permitan comparar criterios con el evaluador.

Inclusión en el sistema formal de evaluación: la autoevaluación debe tener un peso definido y real dentro del sistema, no ser solo una etapa decorativa.

Integración con la retroalimentación: debe existir un espacio de conversación posterior, donde la autoevaluación sea el punto de partida para el análisis conjunto del desempeño.

Ambiente de confianza institucional: los funcionarios deben tener la certeza de que su autoevaluación no será utilizada en su contra, sino como insumo para mejorar.

8. Ejemplos de buenas prácticas en el sector público

En varios países se han implementado modelos exitosos. Por ejemplo, en el sistema civil de Corea del Sur, la autoevaluación es obligatoria y constituye el primer insumo del proceso. En Canadá, se promueve el uso de portafolios de autoevaluación como evidencia estructurada. En Chile, el sistema de Alta Dirección Pública contempla la reflexión individual como parte del proceso de seguimiento del desempeño.

Estas experiencias coinciden en que cuando la autoevaluación es acompañada por estructuras formales, herramientas específicas y un entorno de gestión participativa, sus beneficios se multiplican.

Conclusión

La autoevaluación puede ser altamente efectiva en contextos públicos si se inserta en un sistema evaluativo maduro, justo y participativo. Lejos de ser un ejercicio subjetivo o simbólico, es una herramienta estratégica para promover la autorreflexión, enriquecer el análisis del desempeño, mejorar la relación evaluador-evaluado y fortalecer la cultura institucional. Su efectividad depende, en última instancia, de la confianza organizacional, la calidad del diseño del proceso y la capacidad de los funcionarios para mirarse a sí mismos como actores conscientes de su impacto en el servicio público.

¿Qué importancia tiene la participación de los evaluados en el diseño del sistema?

En el contexto del sector público, los sistemas de evaluación del desempeño han sido tradicionalmente diseñados desde la alta dirección o desde las unidades técnicas especializadas, con escasa o nula participación de los funcionarios que serán evaluados. Esta práctica, heredada de una lógica vertical y normativista de gestión, ha contribuido a generar sistemas percibidos como ajenos, injustos o ineficaces. Sin embargo, una tendencia creciente —sustentada en principios de gobernanza democrática, gestión participativa y enfoque en el desarrollo del talento humano— promueve la incorporación activa de los evaluados en el diseño, validación y mejora del sistema de evaluación.

Lejos de ser una concesión simbólica, la participación de los evaluados representa una condición estructural para la legitimidad, funcionalidad y sostenibilidad de los sistemas evaluativos en la administración pública. A continuación se detallan las razones por las cuales esta participación es clave.

1. Fortalece la legitimidad del sistema

Cuando los funcionarios públicos participan en la construcción del sistema evaluativo, se sienten parte del proceso, reconocen sus objetivos y entienden los criterios. Esto genera una aceptación mucho mayor del sistema, pues se percibe como un instrumento compartido y no como una imposición externa.

La legitimidad se traduce en compromiso. Un funcionario que ha tenido voz en la definición de los indicadores o en la validación de las herramientas, difícilmente podrá desentenderse del proceso o cuestionarlo sin argumentos. La participación no solo construye sentido de pertenencia, sino que refuerza la responsabilidad individual y colectiva.

2. Mejora la pertinencia de los criterios de evaluación

Uno de los errores más frecuentes en los sistemas de evaluación pública es aplicar criterios que no corresponden a la realidad del trabajo. Esto ocurre cuando se diseñan matrices de evaluación alejadas del terreno, sin considerar la diversidad de funciones, los desafíos específicos de cada área o las condiciones institucionales.

Al incluir a los evaluados en el diseño del sistema, se obtiene información valiosa sobre los procesos reales, los tiempos necesarios, los imprevistos frecuentes y los indicadores que realmente reflejan el desempeño. Esto permite construir herramientas más realistas, más contextualizadas y, en consecuencia, más justas.

3. Promueve la transparencia y reduce la resistencia

La participación en el diseño es una de las estrategias más eficaces para reducir la resistencia al cambio. Cuando los funcionarios entienden cómo se definieron los componentes del sistema, conocen su fundamento técnico y participaron en su validación, es más probable que lo apliquen con disposición positiva.

Además, este proceso reduce los rumores, temores o distorsiones que suelen circular cuando los sistemas se implementan sin una socialización previa. La participación mejora la transparencia y crea una cultura de confianza institucional.

4. Estimula una cultura de evaluación y mejora continua

La participación activa de los evaluados contribuye a instalar una cultura de evaluación que va más allá del cumplimiento obligatorio. Cuando los propios funcionarios se involucran en definir qué se debe medir, cómo hacerlo y por qué, empiezan a reflexionar sobre su propio trabajo, sus metas y su contribución al servicio público.

Esta actitud evaluativa se traduce en una práctica cotidiana de mejora continua, rendición de cuentas y aprendizaje organizacional. El sistema de evaluación deja de ser un formulario anual y se convierte en una herramienta de gestión cotidiana.

5. Aumenta la calidad técnica del sistema

Los funcionarios que ejecutan las funciones cotidianas son quienes mejor conocen los procesos internos, los flujos de trabajo, los tiempos necesarios y las limitaciones del entorno. Su experiencia directa permite identificar aspectos que muchas veces los diseñadores del sistema —desde una mirada más técnica o macro— no logran anticipar.

Al incluir esta perspectiva desde el inicio del diseño, se enriquece la calidad técnica del sistema. Se construyen indicadores más precisos, se identifican fuentes de datos viables, se ajustan estándares de desempeño y se previenen fallas operativas futuras.

6. Facilita la implementación y reduce los costos de ajuste

Muchos sistemas de evaluación fracasan en su implementación porque fueron diseñados sin considerar la capacidad real de la organización para aplicarlos. Incluir a los evaluados en el diseño permite detectar desde el inicio posibles cuellos de botella, dificultades operativas o incompatibilidades con los sistemas existentes.

Esto no solo mejora la implementación, sino que reduce los costos futuros de ajuste, rediseño o relanzamiento del sistema. Un proceso participativo previene el desgaste institucional que generan los sistemas evaluativos fallidos.

7. Contribuye a la equidad del sistema

La participación también garantiza una mirada más inclusiva. Cuando se diseñan sistemas sin escuchar a los evaluados, se corre el riesgo de favorecer ciertas funciones, niveles jerárquicos o perfiles profesionales en detrimento de otros.

Al incorporar voces diversas —de distintas áreas, roles, regiones y condiciones— se pueden detectar inequidades estructurales, sesgos de género o barreras institucionales que afectan el desempeño. Esto permite diseñar un sistema más equitativo, con enfoque de inclusión y justicia social.

8. Genera habilidades evaluativas en los propios funcionarios

Participar en el diseño del sistema evaluativo también fortalece las capacidades técnicas de los funcionarios públicos. Al aprender sobre indicadores, matrices, metodologías y principios evaluativos, desarrollan una mirada crítica que luego pueden aplicar en sus propias funciones.

Esto crea un efecto multiplicador: los funcionarios se convierten en actores evaluadores dentro de sus propios equipos, contribuyendo a mejorar procesos, a medir resultados y a generar evidencia para la toma de decisiones.

9. Fomenta una lógica de co-construcción institucional

La participación de los evaluados en el diseño del sistema representa un paso hacia una lógica de co-construcción de las políticas internas. En lugar de una relación vertical donde las decisiones vienen de arriba, se instala una dinámica horizontal, donde las distintas voces institucionales colaboran en la creación de soluciones.

Este enfoque es coherente con los principios de gobierno abierto, innovación pública y gestión centrada en las personas. También fortalece el tejido organizacional, al promover relaciones de colaboración y reconocimiento mutuo.

10. Mejora la sostenibilidad del sistema evaluativo

Finalmente, un sistema que ha sido diseñado con participación activa tiene más posibilidades de sostenerse en el tiempo. No depende exclusivamente de la voluntad de las autoridades de turno, ni requiere cambios constantes para adaptarse a la realidad.

El involucramiento temprano de los evaluados genera una base organizacional sólida, que permite actualizar el sistema con menor resistencia, responder a nuevas necesidades y adaptarse a entornos cambiantes sin perder legitimidad.

Conclusión

La participación de los evaluados en el diseño del sistema de evaluación de desempeño no solo mejora su calidad técnica, sino que garantiza su legitimidad, utilidad y sostenibilidad. En el sector público, donde el desempeño está estrechamente vinculado al bien común, a la legalidad y a la equidad, la voz de los propios servidores debe ser parte esencial de cualquier esfuerzo por medir y mejorar la gestión institucional. Un sistema evaluativo sin participación es una estructura sin alma; con participación, se convierte en una herramienta transformadora.

¿Qué rol cumple la inteligencia artificial en la evaluación de desempeño pública?

La inteligencia artificial (IA) ha comenzado a transformar múltiples ámbitos del sector público, y la evaluación del desempeño no es la excepción. Su capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, detectar patrones, anticipar tendencias y generar recomendaciones automatizadas ha abierto nuevas posibilidades para modernizar, agilizar y fortalecer la gestión del talento humano en las instituciones estatales. Sin embargo, su implementación en este campo implica no solo oportunidades, sino también desafíos éticos, legales y organizacionales que deben ser abordados con rigor. La incorporación de inteligencia artificial en la evaluación del desempeño no implica sustituir al juicio humano, sino complementarlo con herramientas que aumenten la objetividad, eficiencia y capacidad analítica del sistema. A continuación se detallan los principales roles que está comenzando a cumplir la IA en este ámbito. 1. Automatización de procesos evaluativos rutinarios Una de las primeras aplicaciones de la IA en la evaluación pública es la automatización de tareas repetitivas y de bajo valor agregado, como la recopilación de datos de desempeño, el cálculo de puntajes, la verificación de cumplimiento de metas o la generación de reportes personalizados. Al incorporar algoritmos que conectan diferentes fuentes de información —asistencias, tiempos de respuesta, cumplimiento de objetivos, resultados de encuestas— se puede construir una visión general del desempeño con gran rapidez y precisión, liberando tiempo de los evaluadores para centrarse en el análisis cualitativo y la retroalimentación estratégica. 2. Detección de patrones de desempeño organizacional La IA es capaz de analizar miles de registros históricos y actuales de desempeño para identificar patrones que no serían evidentes mediante revisión manual. Por ejemplo, puede detectar correlaciones entre niveles de rendimiento y variables como antigüedad, tipo de función, ubicación geográfica, jefatura o clima laboral. Estos hallazgos permiten a las unidades de gestión humana y a los directivos tomar decisiones más informadas: rediseñar procesos, mejorar asignación de tareas, identificar unidades críticas o anticipar riesgos de bajo rendimiento. 3. Identificación de brechas de capacidades y necesidades de formación Los sistemas basados en IA pueden cruzar resultados de evaluación con perfiles de competencias esperadas por función, permitiendo identificar brechas específicas a nivel individual o colectivo. Esto facilita diseñar programas de formación más ajustados, asignar recursos con mayor eficiencia y monitorear el impacto de la capacitación sobre el desempeño. Por ejemplo, si un área muestra consistentemente bajo rendimiento en indicadores vinculados a gestión de proyectos, la IA puede recomendar módulos formativos específicos, comparar con casos exitosos similares y proyectar el efecto esperado de la intervención. 4. Análisis semántico y procesamiento de lenguaje natural Otra aplicación clave de la IA es el procesamiento de lenguaje natural (NLP, por sus siglas en inglés), que permite analizar grandes volúmenes de texto escrito —como autoevaluaciones, informes, retroalimentaciones o encuestas abiertas— para extraer temas recurrentes, detectar tonos emocionales, evaluar consistencia de argumentaciones o identificar actitudes críticas hacia el sistema. Este análisis cualitativo automatizado permite capturar dimensiones del desempeño que van más allá de los números y que son fundamentales para una evaluación justa, especialmente en funciones complejas o de liderazgo. 5. Evaluación en tiempo real y dashboards inteligentes Los sistemas evaluativos basados en IA permiten crear tableros de control (dashboards) personalizados y dinámicos, donde el funcionario puede visualizar en tiempo real sus indicadores, recibir alertas cuando se detectan desviaciones, y obtener recomendaciones personalizadas para mejorar. Esto transforma la evaluación en un proceso continuo, donde el servidor se convierte en gestor activo de su propio desempeño, con apoyo de tecnología que lo orienta en tiempo real. El evaluador, a su vez, puede acceder a una visión integral, actualizada y contextualizada de sus equipos. 6. Modelos predictivos para la toma de decisiones estratégicas La inteligencia artificial también puede construir modelos predictivos que proyecten el futuro desempeño de un funcionario o de un equipo, en función de su historial, condiciones laborales y características individuales. Esto permite anticipar riesgos —como bajo rendimiento sostenido, abandono de funciones, conflicto interno— o identificar talento con alto potencial para asumir mayores responsabilidades. Este uso, sin embargo, requiere fuertes garantías éticas y legales, para evitar sesgos o decisiones automatizadas sin supervisión humana. 7. Optimización de los procesos de retroalimentación A través del análisis de datos históricos de retroalimentaciones pasadas, la IA puede ofrecer recomendaciones específicas a los evaluadores sobre cómo brindar comentarios más efectivos, qué temas abordar, qué tipo de lenguaje utilizar o cómo personalizar el feedback en función del perfil del evaluado. Esto mejora la calidad de la retroalimentación, reduce errores comunes y permite alinear los mensajes con los objetivos institucionales. 8. Reducción de sesgos humanos y aumento de la objetividad Una de las promesas más atractivas de la IA en la evaluación pública es su potencial para reducir ciertos sesgos humanos: favoritismo, prejuicios inconscientes, evaluaciones complacientes o excesivamente duras. Sin embargo, esto solo es posible si los algoritmos han sido diseñados con datos representativos, reglas claras, procesos auditables y mecanismos de control humano. De lo contrario, la IA puede replicar o incluso amplificar los sesgos existentes. 9. Evaluación de desempeño en contextos de trabajo remoto o híbrido En escenarios de teletrabajo o modelos híbridos, la IA puede ser una herramienta clave para monitorear desempeño sin invadir la privacidad. Por ejemplo, puede analizar entregables, actividad en plataformas institucionales, calidad de documentos o cumplimiento de tiempos, sin necesidad de control presencial. Esto permite mantener la exigencia y la trazabilidad, respetando la autonomía del trabajador y sin caer en prácticas de vigilancia abusiva. 10. Consideraciones éticas, legales y organizacionales La efectividad de la inteligencia artificial en la evaluación del desempeño no depende solo de su capacidad técnica. Debe ser acompañada por principios éticos sólidos, normativas claras, procesos de supervisión y participación activa de los funcionarios. El uso de IA debe estar regulado para garantizar: Transparencia en los criterios que utiliza. Derecho del evaluado a conocer, corregir o apelar las decisiones. Protección de datos personales. No discriminación por género, edad, etnia u otras variables sensibles. Además, las instituciones deben formar a sus equipos en competencias digitales, gobernanza algorítmica y alfabetización en datos, para que puedan utilizar la tecnología de manera crítica y estratégica. Conclusión La inteligencia artificial tiene el potencial de revolucionar la evaluación de desempeño en el sector público, aportando eficiencia, precisión, personalización y capacidad predictiva. No obstante, su implementación exige un enfoque responsable, ético y centrado en el ser humano. Utilizada correctamente, la IA puede complementar el juicio profesional, enriquecer la toma de decisiones y fortalecer la gestión del talento público al servicio del bien común.

¿Qué indicadores clave permiten ver la efectividad en políticas públicas?

Medir la efectividad de las políticas públicas es uno de los grandes desafíos de la gestión estatal contemporánea. A diferencia de otros tipos de intervención administrativa, las políticas públicas no se evalúan por el cumplimiento de tareas, sino por su capacidad de generar cambios reales en la vida de las personas, resolver problemas sociales y transformar estructuras que impiden el desarrollo equitativo y sostenible. Esta dimensión estratégica exige el uso de indicadores que no solo midan el esfuerzo institucional, sino sobre todo los resultados e impactos que la acción estatal produce. Diseñar indicadores que permitan evaluar efectividad no es una tarea técnica aislada, sino un ejercicio político, social y metodológico que requiere claridad sobre los objetivos de la política, comprensión del contexto y compromiso con la rendición de cuentas. A continuación se presentan los tipos de indicadores más relevantes para evaluar la efectividad de políticas públicas, sus características, aplicaciones y criterios de selección. 1. Indicadores de resultado (outcomes) Estos son los indicadores más directamente asociados con la efectividad. Miden los cambios observables en la realidad que ocurren como consecuencia de la intervención pública. A diferencia de los indicadores de producto (outputs), que contabilizan acciones ejecutadas, los indicadores de resultado capturan los efectos. Ejemplos incluyen: Tasa de alfabetización en jóvenes tras una política educativa. Reducción del índice de pobreza luego de una política de transferencias. Disminución de la desnutrición infantil tras una estrategia de seguridad alimentaria. Estos indicadores muestran si la política está cumpliendo su propósito y generan evidencia para mantener, rediseñar o eliminar intervenciones. 2. Indicadores de impacto (impact indicators) Van un paso más allá que los de resultado. Los indicadores de impacto evalúan los cambios de largo plazo atribuibles, en parte o en su totalidad, a la política pública. Se relacionan con efectos estructurales o sistémicos. Ejemplos: Aumento del Índice de Desarrollo Humano (IDH) en zonas donde se aplicó una política multisectorial. Mejora sostenida en los niveles de equidad de género tras una estrategia nacional de igualdad. Reducción sostenida de emisiones contaminantes luego de la implementación de normativas ambientales. Estos indicadores requieren metodologías más complejas (evaluaciones de impacto, estudios longitudinales, análisis contrafactual) y suelen analizarse en horizontes de mediano o largo plazo. 3. Indicadores de cobertura Estos indicadores reflejan el alcance de la política, es decir, cuántas personas, territorios o instituciones fueron beneficiadas o incluidas. Aunque no muestran la calidad o efectividad directamente, son esenciales para analizar equidad y eficiencia. Ejemplos: Porcentaje de población objetivo que accedió a un programa de salud. Número de escuelas rurales integradas en un plan de conectividad. Cobertura territorial de una política de vivienda. Una política con baja cobertura difícilmente podrá ser efectiva a gran escala, por lo que este indicador es un insumo indispensable para interpretar resultados. 4. Indicadores de eficiencia en la ejecución No se puede hablar de efectividad sin analizar cómo se utilizan los recursos. Indicadores de eficiencia comparan los resultados obtenidos con los insumos utilizados, y permiten valorar la relación costo-beneficio de la política. Ejemplos: Costo por estudiante beneficiado en una política de becas. Gasto por tonelada de CO₂ evitado en un programa ambiental. Tiempo promedio de entrega de beneficios en una política de asistencia social. Una política puede tener buenos resultados, pero si lo hace con altísimos costos, difícilmente será sostenible o escalable. 5. Indicadores de satisfacción del usuario o beneficiario La percepción ciudadana es cada vez más valorada como dimensión de efectividad. Medir el nivel de satisfacción de los beneficiarios permite conocer la experiencia real de quienes reciben la intervención. Ejemplos: Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de un servicio público. Índice de confianza ciudadana en una política de seguridad. Evaluación percibida de utilidad en un programa de formación técnica. Estos indicadores deben recogerse con metodologías sólidas (encuestas, entrevistas, focus groups) y analizarse como complemento a los datos duros de desempeño. 6. Indicadores de equidad e inclusión Una política pública no es efectiva si solo beneficia a ciertos sectores o si reproduce desigualdades. Por eso, deben medirse los resultados con enfoque de equidad. Ejemplos: Brechas de acceso entre zonas urbanas y rurales. Diferencias de impacto entre hombres y mujeres. Inclusión de pueblos originarios en el diseño y beneficio de la política. Este tipo de indicadores ayuda a orientar ajustes focalizados y a construir políticas verdaderamente inclusivas. 7. Indicadores de sostenibilidad La efectividad también depende de la permanencia de los resultados en el tiempo. Por ello, es útil incluir indicadores de sostenibilidad, que evalúen si los beneficios continúan después de finalizar la política o si hay condiciones institucionales para su mantenimiento. Ejemplos: Continuidad del servicio educativo tras el retiro de una cooperación internacional. Existencia de financiamiento local luego de una intervención estatal puntual. Nivel de apropiación comunitaria de una política territorial. Medir sostenibilidad permite anticipar riesgos de retroceso y diseñar estrategias de consolidación. 8. Indicadores de cumplimiento normativo y coherencia institucional Estos indicadores permiten ver si la política implementada se alinea con los marcos legales, planes estratégicos nacionales y compromisos internacionales. Ejemplos: Alineación de metas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo. Cumplimiento de estándares técnicos establecidos por ley. Una política que genera resultados pero viola normas o contradice planes superiores puede generar conflictos institucionales y perder legitimidad. 9. Indicadores comparativos (benchmarking) La comparación con otras regiones, países o instituciones permite evaluar la posición relativa de una política y detectar oportunidades de mejora. Ejemplos: Comparación del gasto público en salud como porcentaje del PIB con países de similar nivel. Efectividad de programas sociales respecto a otras provincias. Posición en rankings internacionales de competitividad o transparencia. Estos indicadores ofrecen perspectiva externa y facilitan el aprendizaje institucional. 10. Indicadores de adaptación y flexibilidad Finalmente, políticas efectivas deben adaptarse a cambios de contexto. Por eso, es útil medir su capacidad de respuesta ante crisis o transformaciones imprevistas. Ejemplos: Tiempo de reacción de un sistema de salud ante una emergencia sanitaria. Número de ajustes normativos realizados sin perder efectividad. Capacidad institucional para mantener metas en contextos adversos. Este tipo de indicadores muestra no solo si una política funciona, sino si puede seguir funcionando en entornos complejos. Conclusión La efectividad de las políticas públicas no se evalúa únicamente por lo que se hace, sino por los cambios que se logran. Para capturar esta complejidad, se requiere un sistema de indicadores balanceado, que combine resultados, impactos, eficiencia, equidad, percepción ciudadana y sostenibilidad. Estos indicadores no solo permiten valorar el desempeño estatal, sino también tomar decisiones basadas en evidencia, fortalecer la rendición de cuentas y construir políticas públicas cada vez más inteligentes, inclusivas y orientadas al bien común. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño en el sector público representa hoy un eje estratégico no solo para la gestión del talento humano, sino para el funcionamiento integral del Estado. A lo largo de este artículo se abordaron diez preguntas críticas que permiten trazar una visión estructurada, técnica y orientada a la acción, sobre cómo diseñar, implementar y aprovechar al máximo los sistemas evaluativos en entornos gubernamentales. Uno de los hallazgos centrales es que los indicadores más efectivos son aquellos que logran medir más allá del cumplimiento operativo, integrando dimensiones como calidad del servicio, ética, innovación y alineación con resultados institucionales y sociales. El uso exclusivo de métricas numéricas limita la comprensión del desempeño público, por lo cual se hace imprescindible incorporar métodos cualitativos como entrevistas, autoevaluaciones reflexivas y análisis de evidencias. El liderazgo institucional aparece como un factor decisivo para el éxito de cualquier sistema evaluativo. Sin un liderazgo comprometido, transparente y pedagógico, la evaluación se vuelve una rutina burocrática sin impacto. Los líderes deben actuar como legitimadores del sistema, garantes de la equidad y facilitadores del aprendizaje organizacional. Asimismo, se demostró que la frecuencia ideal de la evaluación no responde a un modelo único, sino a la necesidad de equilibrar control, retroalimentación oportuna y desarrollo del talento. Es preferible un sistema con evaluación semestral o anual, complementado por mecanismos de seguimiento y retroalimentación continua, que permitan mantener alineado el desempeño con los objetivos estratégicos de la institución. La autoevaluación, lejos de ser un ejercicio retórico, puede transformarse en una poderosa herramienta de autorreflexión, rendición de cuentas personal y fortalecimiento del compromiso institucional, siempre que esté bien diseñada, cuente con guías claras y se incorpore como insumo real en el análisis del desempeño. Uno de los aspectos más significativos abordados en el artículo fue la necesidad de participación activa de los evaluados en el diseño del sistema. Esta participación fortalece la legitimidad del proceso, mejora la calidad técnica de los instrumentos y genera mayor aceptación, reduciendo resistencias e incrementando la equidad organizacional. La integración de inteligencia artificial representa una frontera de innovación para la evaluación en el sector público. La IA permite automatizar tareas, analizar grandes volúmenes de datos, detectar patrones de desempeño y generar alertas tempranas, siempre que se garantice un marco ético, normativo y participativo que preserve los derechos de los funcionarios y asegure la transparencia del algoritmo. Finalmente, se estableció que la efectividad de las políticas públicas debe medirse con indicadores que trascienden la ejecución y permiten observar el impacto real de la intervención estatal. Esto incluye resultados, cobertura, eficiencia, sostenibilidad, percepción ciudadana y capacidad de adaptación, todos ellos indispensables para una gestión basada en evidencia. WORKI 360, como plataforma integral de gestión del talento en el sector público, puede convertirse en un habilitador clave para estos procesos. Su capacidad para centralizar información, estructurar sistemas evaluativos mixtos, permitir el seguimiento en tiempo real, gestionar retroalimentaciones, integrar módulos de IA responsables y facilitar la toma de decisiones estratégicas, la posiciona como una solución alineada con los retos contemporáneos de la administración pública. Implementar sistemas de evaluación modernos, éticos, participativos y tecnológicamente avanzados no es una tarea opcional, sino una necesidad urgente para profesionalizar el servicio civil, legitimar la acción del Estado y garantizar políticas públicas más eficaces, inclusivas y sostenibles.