Índice del contenido

¿Qué competencias se evalúan prioritariamente según los lineamientos de SERVIR?

La Evaluación de Desempeño impulsada por SERVIR en el marco de la Ley del Servicio Civil en Perú no es solo un mecanismo para calificar al trabajador estatal, sino una herramienta estratégica que busca generar valor público desde el talento humano. En este contexto, las competencias que se evalúan están alineadas con el modelo de gestión por competencias y tienen como objetivo principal impulsar el rendimiento, promover la transparencia y consolidar una administración pública meritocrática.

Para entender el fondo de esta evaluación, es necesario descomponer las competencias priorizadas y su razón de ser. Estas competencias han sido seleccionadas no solo por su valor intrínseco, sino por su capacidad de impactar de manera directa en los resultados institucionales. Son los pilares sobre los que se construye un servicio civil profesional, ético y orientado al ciudadano.

1.1. Competencias transversales: el eje común de todos los servidores

En todos los niveles y sectores del aparato estatal, SERVIR ha definido competencias que deben ser observadas sin excepción, conocidas como competencias transversales. Son los comportamientos y habilidades que todo servidor público debe poseer, sin importar su área, nivel jerárquico o especialidad técnica.

Entre ellas destacan:

a. Orientación al ciudadano: Esta competencia mide la disposición del servidor para comprender, atender y resolver eficazmente las necesidades del ciudadano. No basta con ser eficiente: se trata de tener un enfoque proactivo hacia el bienestar del usuario de los servicios del Estado.

b. Trabajo en equipo: En una administración pública marcada por la interdependencia funcional, el trabajo colaborativo no es opcional. Esta competencia evalúa la capacidad del servidor para coordinar con otros, compartir conocimientos, y contribuir a objetivos comunes, dejando de lado individualismos.

c. Integridad: En un país con desafíos en transparencia y lucha contra la corrupción, SERVIR pone un énfasis absoluto en el comportamiento ético. La competencia de integridad evalúa el compromiso del servidor con la legalidad, la honradez y la coherencia entre discurso y acción.

d. Adaptabilidad: La capacidad de ajustarse a nuevas condiciones normativas, tecnológicas o institucionales es crítica. Esta competencia se mide en relación con la respuesta del servidor ante cambios organizacionales o la implementación de reformas.

1.2. Competencias específicas: en función del puesto y el rol

Además de las competencias transversales, el modelo SERVIR incorpora competencias específicas que varían según el tipo de puesto y su nivel de responsabilidad. Estas competencias son definidas por cada entidad, siguiendo el Marco de Puestos Tipo propuesto por SERVIR, y buscan asegurar que el colaborador cuente con las habilidades técnicas y de gestión adecuadas para cumplir con los objetivos de su cargo.

Ejemplos de competencias específicas incluyen:

a. Capacidad de análisis: Evaluada principalmente en cargos técnicos o de planificación, esta competencia examina la habilidad para interpretar datos, identificar patrones y tomar decisiones informadas.

b. Liderazgo y gestión de equipos: Crucial en mandos medios y altos, esta competencia considera la capacidad del servidor para guiar a su equipo, tomar decisiones estratégicas, resolver conflictos y motivar hacia el logro de metas institucionales.

c. Gestión por resultados: Evalúa si el trabajador estructura sus acciones en función de metas claras, y si su ejecución está orientada a resultados concretos y medibles. Esto es vital para asegurar la alineación entre el trabajo individual y los objetivos institucionales.

d. Capacidad de innovación: Apreciada especialmente en áreas de transformación digital, modernización o simplificación de procesos, esta competencia mide la disposición del trabajador a proponer mejoras y adoptar nuevas tecnologías.

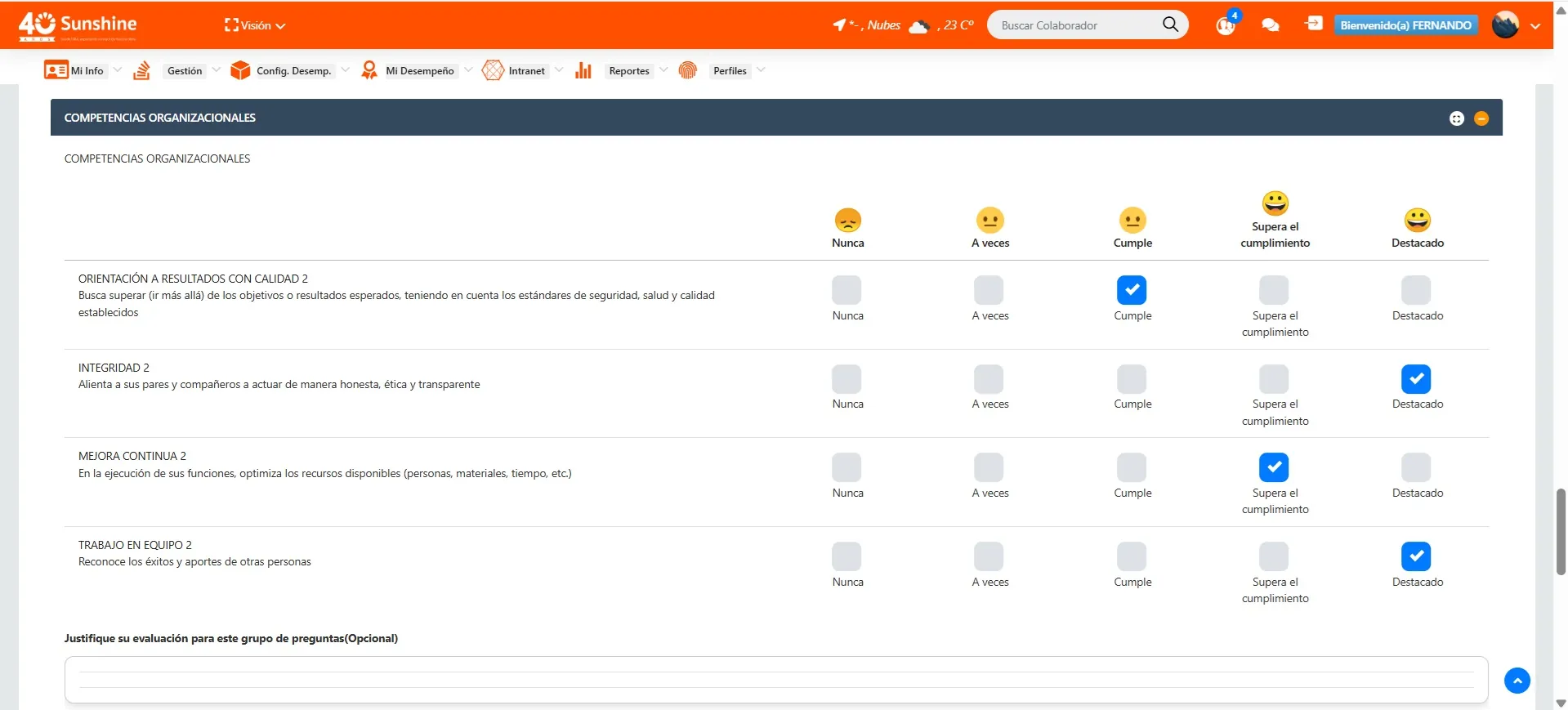

1.3. Niveles de dominio: cómo se mide el desarrollo de cada competencia

El modelo SERVIR no solo identifica las competencias a evaluar, sino que define para cada una de ellas niveles de dominio o desempeño. Estos niveles permiten evaluar de manera objetiva si el servidor público cumple, supera o necesita mejorar en cada dimensión. Generalmente, los niveles son:

Nivel Básico: El servidor muestra un desarrollo incipiente o funcional mínimo.

Nivel Esperado: Cumple adecuadamente con los comportamientos esperados para su puesto.

Nivel Destacado: Supera consistentemente lo esperado, aporta valor adicional a la organización.

Este esquema facilita la toma de decisiones tanto para reconocer méritos como para activar planes de mejora o desarrollo de capacidades.

1.4. Vinculación de competencias con procesos estratégicos

Una de las grandes ventajas del modelo de SERVIR es que no se trata de un ejercicio aislado. Las competencias evaluadas tienen incidencia directa en procesos claves como:

Promoción interna y movilidad horizontal.

Otorgamiento de reconocimientos y bonos de desempeño.

Elaboración de planes de desarrollo individual.

Identificación de brechas de capacidades.

En este sentido, las competencias no solo son una herramienta de evaluación, sino también de gestión estratégica del talento humano.

1.5. Retos en la aplicación de este enfoque

Uno de los principales desafíos para los gerentes públicos es garantizar que estas competencias sean evaluadas de manera justa, consistente y objetiva. Aún existen brechas en la capacitación de evaluadores, sesgos subjetivos y resistencia al cambio en algunas oficinas públicas. Superar estos retos implica:

Capacitación técnica y ética a los evaluadores.

Uso de evidencias objetivas y fuentes múltiples de información.

Implementación de plataformas digitales que aseguren trazabilidad.

Conclusión

La evaluación de competencias según los lineamientos de SERVIR no es una acción mecánica, sino un acto estratégico. Evaluar competencias como la integridad, la orientación al ciudadano o la adaptabilidad no solo mejora el desempeño institucional, sino que contribuye a recuperar la legitimidad de la función pública. Para el gerente moderno, entender y aplicar correctamente este modelo es clave para construir un Estado más eficiente, más humano y más confiable.

¿Qué rol juegan los jefes inmediatos en el proceso de evaluación bajo el esquema de SERVIR?

En el sistema de Evaluación del Desempeño propuesto por SERVIR, los jefes inmediatos no son simples observadores del proceso: son actores estratégicos que cumplen un rol determinante en la construcción de una cultura de alto rendimiento, transparencia y meritocracia. Su participación va mucho más allá del acto de calificar; son líderes operativos del cambio organizacional. Para entender el impacto real del jefe inmediato, es necesario analizar sus funciones dentro de cada etapa del proceso de evaluación, las competencias necesarias para ejercer este rol correctamente, y los riesgos que se presentan cuando no se asume con responsabilidad. 2.1. Participación en la planificación del desempeño El proceso de evaluación comienza mucho antes de emitir una calificación. En la etapa de establecimiento de compromisos, los jefes inmediatos son responsables de acordar con sus colaboradores los objetivos individuales alineados a las metas institucionales. Este es un momento estratégico, ya que define el rumbo del año para cada servidor. En esta fase, los jefes deben: Traducir las metas del área en acciones concretas para cada miembro del equipo. Establecer indicadores medibles, alcanzables y alineados al modelo de gestión por resultados. Garantizar que cada compromiso esté enmarcado en los principios del servicio público y en la naturaleza del puesto. Un jefe inmediato que no comprende bien el plan operativo institucional, o que no sabe comunicar con claridad los objetivos, genera desde el inicio un desalineamiento que afecta tanto la evaluación como la ejecución del trabajo. 2.2. Seguimiento y acompañamiento: el rol más crítico Durante el año, el jefe inmediato debe ejercer un liderazgo activo. Esta es la etapa más ignorada en muchas entidades públicas, y sin embargo es la que determina el éxito del proceso evaluativo. El modelo SERVIR no promueve evaluaciones aisladas, sino una gestión continua del desempeño, donde el seguimiento y la retroalimentación periódica son obligaciones gerenciales. Las principales funciones del jefe en esta etapa son: Monitorear el avance de los compromisos. Detectar desviaciones o dificultades y actuar proactivamente. Brindar apoyo técnico, logístico y emocional al colaborador. Reunirse periódicamente para revisar metas y ajustar estrategias. Esta etapa requiere competencias directivas, empatía, escucha activa y una mentalidad orientada a resultados. Un jefe que desaparece durante el año y solo aparece en la etapa de calificación no solo incumple con su rol, sino que distorsiona el propósito de la evaluación. 2.3. Evaluación objetiva: equilibrio entre evidencia y juicio profesional Cuando llega la etapa formal de la evaluación, el jefe inmediato se convierte en evaluador directo. Su responsabilidad es realizar una calificación objetiva, basada en criterios preestablecidos, evidencias verificables y su conocimiento directo del desempeño del evaluado. Esto implica: Recoger información de múltiples fuentes (reportes, indicadores, observaciones). Evitar sesgos personales, favoritismos o represalias. Fundamentar cada nota asignada, especialmente cuando se otorgan calificaciones extremas. Reconocer tanto logros como áreas de mejora, sin omitir aspectos por conveniencia o conflicto. La objetividad es un principio rector. El jefe inmediato debe tener la madurez para diferenciar el comportamiento profesional del personal, y la integridad suficiente para sostener sus evaluaciones incluso si resultan incómodas. 2.4. Retroalimentación efectiva: momento de liderazgo transformacional Después de calificar, el jefe tiene una de las tareas más sensibles del proceso: brindar una retroalimentación estructurada. No se trata de una conversación informal ni de una descarga emocional. Es un diálogo técnico y motivacional, donde se entrega al colaborador un balance claro de su desempeño, se destacan logros, se señalan brechas, y se construyen compromisos de mejora. Este espacio debe: Generar confianza, apertura y escucha activa. Utilizar datos concretos para evitar juicios vagos. Concluir con un plan de desarrollo individual y metas a futuro. Promover el sentido de propósito institucional. Cuando esta etapa se realiza bien, el colaborador no solo entiende su evaluación, sino que se siente parte de un proceso justo y orientado al crecimiento. 2.5. Formación y responsabilidades del jefe evaluador SERVIR exige que los jefes inmediatos estén debidamente capacitados para ejercer este rol. Sin embargo, muchas entidades públicas aún no priorizan esta formación. Un jefe mal preparado puede comprometer la calidad del proceso, generando conflictos, reclamos o incluso procesos disciplinarios por mal uso de la herramienta. Las competencias clave que debe desarrollar un jefe evaluador incluyen: Dominio del modelo SERVIR y sus procedimientos. Habilidades de comunicación asertiva. Capacidad de análisis y uso de evidencia. Inteligencia emocional para manejar conversaciones difíciles. Por eso, muchas oficinas de Recursos Humanos están comenzando a implementar escuelas internas de liderazgo, donde se forma a los jefes no solo como evaluadores, sino como promotores de una cultura organizacional basada en el mérito. 2.6. Consecuencias de un mal ejercicio del rol Cuando el jefe inmediato no cumple con sus funciones evaluadoras, se afectan múltiples dimensiones del servicio civil: Se deslegitima el sistema de evaluación ante los ojos del personal. Se generan injusticias que impactan en ascensos, bonos y promociones. Se alimenta una cultura de desconfianza y baja productividad. Se expone la entidad a cuestionamientos y auditorías. En contraposición, cuando el jefe cumple adecuadamente su rol, se convierte en un agente de transformación que impulsa el desempeño, eleva el clima laboral y genera valor público tangible. Conclusión El jefe inmediato no es un engranaje más en la evaluación de desempeño; es su columna vertebral. Su rol abarca planificación, acompañamiento, evaluación objetiva y retroalimentación. Al asumir este rol con liderazgo, responsabilidad y conocimiento, los jefes contribuyen no solo al desarrollo de sus equipos, sino también al fortalecimiento del servicio civil peruano. Para cualquier gerente público que desee marcar la diferencia, invertir en la formación de sus líderes evaluadores no es una opción: es una prioridad estratégica.

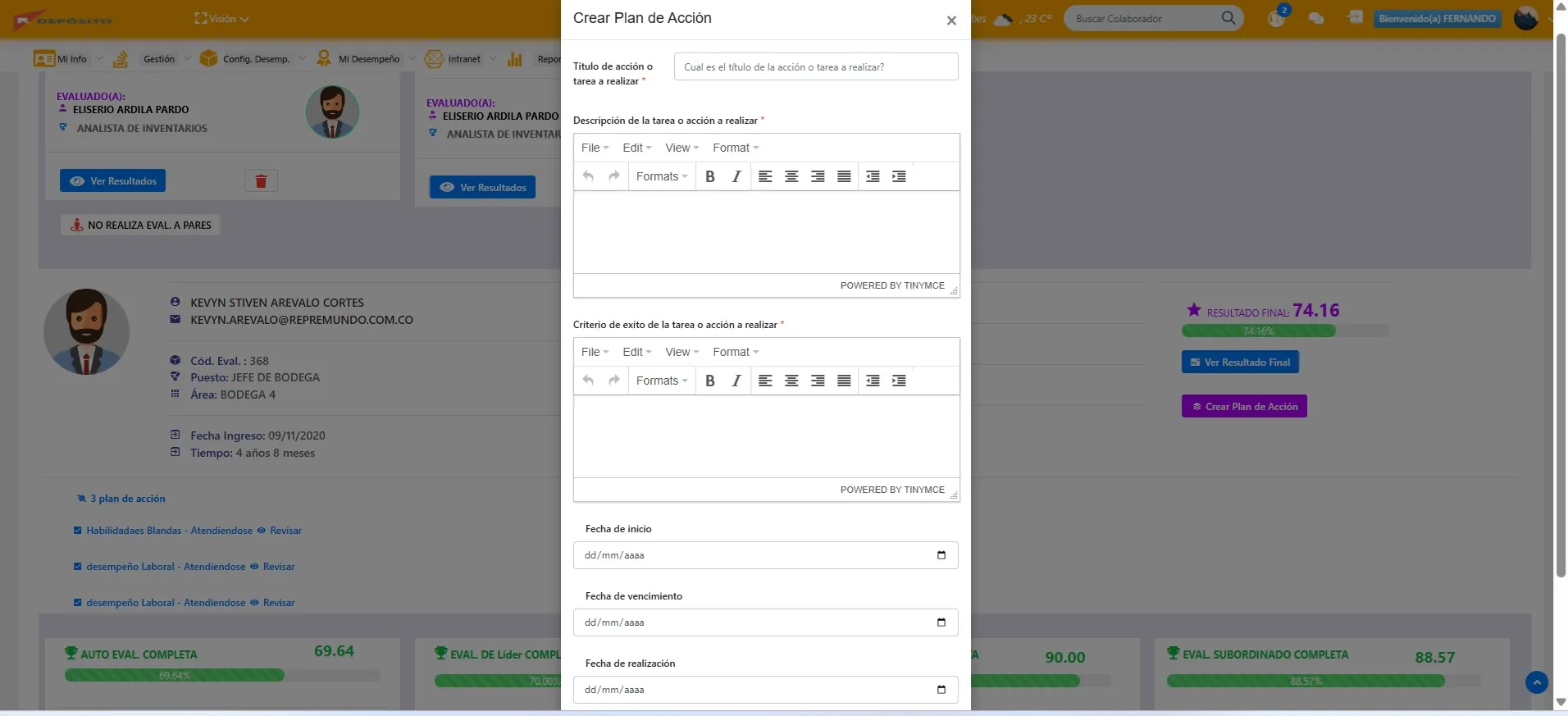

¿Cómo se estructura el proceso de retroalimentación en el modelo de evaluación de SERVIR?

La retroalimentación es uno de los momentos más delicados, complejos y decisivos en la Evaluación del Desempeño impulsada por SERVIR. Más que una etapa final o un acto formal, constituye un proceso de diálogo estratégico entre jefe y colaborador que, si se ejecuta correctamente, transforma la evaluación en una verdadera herramienta de mejora continua y fortalecimiento institucional. Lejos de ser una simple entrega de calificaciones, la retroalimentación en el modelo SERVIR está concebida como un espacio de desarrollo, aprendizaje y toma de conciencia profesional, con efectos directos sobre la motivación, el compromiso y el rendimiento futuro del servidor público. 3.1. Fase preparatoria: el diseño del entorno adecuado Antes de iniciar la retroalimentación, el evaluador —generalmente el jefe inmediato— debe preparar el terreno tanto en el plano técnico como en el plano humano. Esta preparación incluye la revisión exhaustiva de los compromisos establecidos, los resultados obtenidos, las evidencias recolectadas y los comportamientos observados durante el año. Los elementos que el jefe debe tener definidos son: La estructura del diálogo: inicio, desarrollo y cierre. Los principales logros que debe destacar del evaluado. Las áreas de mejora que deben ser comunicadas con claridad. Las metas de aprendizaje o formación que podrían acordarse. Este ejercicio previo evita improvisaciones y permite que el jefe conduzca una conversación asertiva, centrada en datos y enfocada en la mejora. Asimismo, se recomienda definir un entorno físico o virtual adecuado, libre de interrupciones, que transmita respeto, confidencialidad y disposición al diálogo. 3.2. Inicio del proceso de retroalimentación: generar confianza El modelo SERVIR promueve que la retroalimentación comience con un enfoque positivo, generando apertura y sintonía entre las partes. En esta primera etapa, el jefe debe: Reafirmar el propósito del proceso: desarrollo, no castigo. Agradecer la disposición del evaluado para participar. Reforzar los principios de transparencia, justicia y respeto. El objetivo en esta fase es reducir resistencias, crear un espacio seguro y enfatizar que la evaluación no es una sentencia final, sino un punto de partida para el crecimiento. 3.3. Desarrollo: entrega de información clara y equilibrada La parte central de la retroalimentación es la entrega estructurada del análisis del desempeño. Aquí el jefe debe presentar los resultados obtenidos en relación con los compromisos establecidos, tanto cuantitativos como cualitativos. Algunas recomendaciones metodológicas para esta fase: Utilizar el enfoque “sándwich”: iniciar con aspectos positivos, luego presentar las oportunidades de mejora y cerrar con reconocimiento o motivación. Evitar frases vagas como “has trabajado bien” o “te faltó esfuerzo”. Se debe hablar con base en hechos: “cumpliste el objetivo de digitalizar 300 expedientes en un mes, lo que superó en 20 % la meta”. Señalar comportamientos observables, no características personales. Por ejemplo, no decir “eres irresponsable”, sino “no entregaste los informes en las fechas comprometidas en dos ocasiones”. Además, es vital mantener una escucha activa: permitir que el colaborador exprese su perspectiva, formule preguntas, y se sienta parte activa del proceso. 3.4. Diálogo sobre oportunidades de desarrollo Uno de los grandes aportes del enfoque SERVIR es transformar la retroalimentación en una herramienta de planificación del crecimiento profesional. En esta etapa, jefe y colaborador deben identificar juntos: Las brechas de capacidades técnicas o conductuales. Las habilidades que podrían desarrollarse para asumir nuevos retos. Las posibles capacitaciones, pasantías u otras estrategias de formación. Este ejercicio no solo dignifica el proceso, sino que lo convierte en una oportunidad concreta de gestión del talento. A través del Plan de Desarrollo Individual (PDI), se formalizan estos acuerdos, los cuales deben ser monitoreados a lo largo del año. 3.5. Cierre: consolidación de compromisos y visión compartida La conversación de retroalimentación no debe cerrarse con una frase genérica. Debe concluir con la construcción de un mensaje claro, orientado al futuro y basado en los siguientes elementos: Confirmar los puntos clave acordados durante el diálogo. Asegurar que el colaborador comprendió y aceptó los hallazgos. Reforzar su rol dentro del equipo y su valor para la organización. Agradecer su apertura y compromiso con el proceso. Este cierre es una oportunidad para fortalecer vínculos, activar el sentido de pertenencia institucional y dar propósito al trabajo futuro. 3.6. Errores comunes que deben evitarse A pesar de las directrices claras del modelo SERVIR, muchas entidades públicas cometen errores durante el proceso de retroalimentación que debilitan su impacto y credibilidad: Realizar retroalimentaciones de forma mecánica o por obligación. Delegar la tarea en personal no autorizado o sin vínculo directo con el evaluado. No documentar adecuadamente el contenido del diálogo. Centrarse únicamente en aspectos negativos, generando desmotivación. Evitar confrontar temas sensibles por temor al conflicto. Cuando estos errores ocurren, el proceso pierde su potencial transformador y puede incluso generar tensiones internas, reclamos o desconfianza institucional. 3.7. Evaluación y mejora del propio proceso de retroalimentación En línea con la filosofía de mejora continua, SERVIR sugiere que las Oficinas de Recursos Humanos hagan seguimiento a la calidad de los procesos de retroalimentación. Esto puede incluir: Aplicación de encuestas breves de percepción post-reunión. Supervisión por muestreo del contenido de las retroalimentaciones realizadas. Capacitación periódica a los jefes en habilidades de retroalimentación. Estas acciones no solo fortalecen el proceso actual, sino que permiten identificar buenas prácticas replicables y detectar áreas de mejora institucional. Conclusión La retroalimentación no es una etapa decorativa ni un trámite dentro del proceso de evaluación. En el modelo SERVIR, representa el momento en que la gestión pública se humaniza, se alinea y se proyecta hacia el futuro. Es allí donde el desempeño se convierte en compromiso, donde la evaluación se transforma en liderazgo, y donde se construyen las bases de una administración pública más profesional, motivada y orientada al servicio del ciudadano.

¿Qué impacto ha tenido la implementación de SERVIR en la cultura organizacional del sector público?

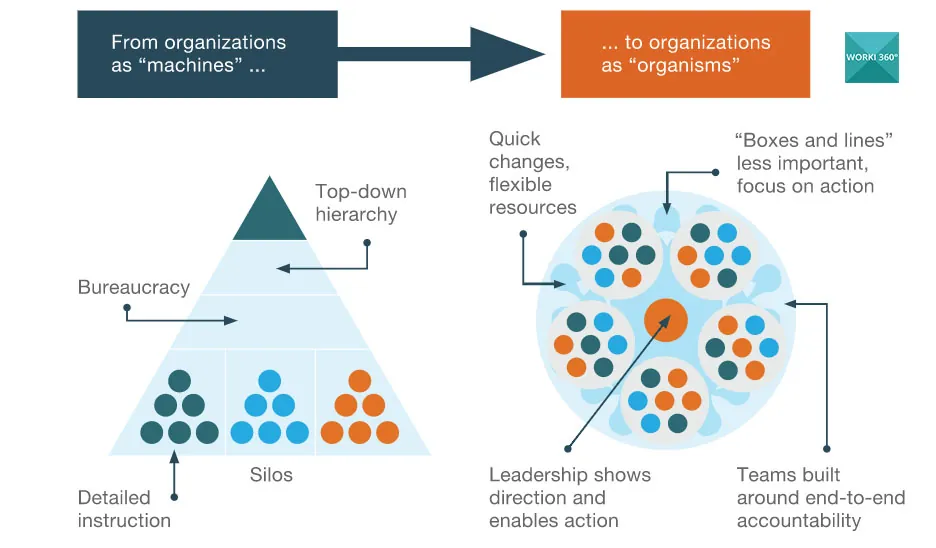

La implementación del modelo de gestión de recursos humanos propuesto por SERVIR ha generado un cambio significativo —aunque gradual y aún en proceso— en la cultura organizacional del sector público peruano. Este impacto no se reduce únicamente a mejoras administrativas o formales; implica una transformación profunda en los valores, actitudes, conductas y estructuras que históricamente han moldeado el comportamiento dentro de las entidades estatales. El desafío principal ha sido pasar de una cultura burocrática, centrada en el cumplimiento formal, la estabilidad pasiva y la jerarquía, hacia una cultura de desempeño, mérito, profesionalismo y orientación al ciudadano. 4.1. Ruptura con la cultura del empleo vitalicio sin evaluación Antes de SERVIR, en muchos organismos del Estado predominaba una lógica de estabilidad sin exigencia. Los ascensos, reconocimientos o reubicaciones solían estar determinados más por factores políticos, antigüedad o relaciones personales que por resultados verificables. La cultura organizacional era defensiva, resistente al cambio y desconectada de la gestión por resultados. Con la implementación de SERVIR y, en particular, con su enfoque en la evaluación del desempeño, se introdujo un principio clave: el empleo público debe estar basado en el mérito y el rendimiento, no en la permanencia pasiva. Este cambio ha tenido efectos concretos: El trabajador sabe que su desempeño será observado, registrado y valorado. Los jefes se ven obligados a involucrarse activamente en el desarrollo del personal. La estabilidad laboral se mantiene, pero acompañada de un nuevo contrato psicológico: se espera compromiso, productividad y mejora continua. 4.2. Profesionalización de la función pública Otro gran cambio cultural impulsado por SERVIR es la revalorización del servicio público como carrera profesional. Se ha ido dejando atrás la idea de que el Estado es un refugio laboral, para transitar hacia una visión en la que el servidor público es un agente especializado, con objetivos claros y competencias técnicas específicas. Esto se manifiesta en varios aspectos: Desarrollo de perfiles de puestos y manuales de funciones claros. Evaluaciones con indicadores técnicos y evidencia objetiva. Procesos meritocráticos para concursos públicos, movilidad y ascensos. La cultura organizacional empieza a premiar la formación continua, la experiencia relevante y la capacidad de generar valor público. El conocimiento deja de ser un accesorio y se convierte en el activo central del servidor público moderno. 4.3. Fortalecimiento de la rendición de cuentas Uno de los pilares más transformadores del sistema SERVIR ha sido la introducción de una cultura de responsabilidad individual e institucional. La evaluación de desempeño y las demás herramientas del modelo no solo hacen visible el rendimiento, sino que obligan a cada unidad a responder por sus resultados. Este cambio ha provocado transformaciones como: Se instala la necesidad de planificar con metas claras. Se fomenta la rendición de cuentas desde el nivel operativo hasta el nivel directivo. Se vincula el trabajo del día a día con los objetivos estratégicos de la entidad. El colaborador ya no solo “cumple con venir”, sino que debe mostrar cómo su labor impacta en los indicadores institucionales. Esta cultura de resultados ha comenzado a permear incluso en áreas tradicionalmente administrativas o burocráticas. 4.4. Cambios en el liderazgo y el rol del jefe inmediato Con el avance del modelo SERVIR, el liderazgo autoritario y distante ha comenzado a ser reemplazado por un liderazgo cercano, técnico, empático y orientado a resultados. El jefe inmediato ya no es solo un supervisor, sino un gestor del talento y un referente técnico. Esto ha generado un nuevo paradigma organizacional: El jefe debe retroalimentar, acompañar y formar. Se espera que el líder promueva el desarrollo de sus equipos. Las decisiones ya no se toman por intuición, sino con datos y criterios objetivos. El liderazgo se profesionaliza y se convierte en un factor clave de cultura organizacional. 4.5. Introducción de valores éticos como eje central Uno de los impactos más destacados es el reposicionamiento de la integridad como valor transversal en la cultura del servidor público. En un contexto de alta percepción de corrupción, el modelo SERVIR pone en el centro la evaluación del comportamiento ético, la transparencia y el servicio al ciudadano. Las competencias como “integridad”, “orientación al ciudadano” o “trabajo en equipo” ya no son atributos decorativos, sino que forman parte de la evaluación formal. Esto ha permitido que muchas entidades inicien procesos internos de reflexión sobre sus valores institucionales y reconfiguren sus códigos de conducta. Este cambio es lento, pero estratégico: permite consolidar una cultura institucional más coherente con el rol del Estado moderno. 4.6. Mayor sistematización y transparencia en la gestión del talento La implementación del modelo SERVIR ha obligado a muchas entidades a sistematizar sus procesos de gestión humana, desde el ingreso hasta la desvinculación. Esto ha cambiado la cultura organizacional en varios frentes: Se migró de decisiones informales a procedimientos estandarizados. Se introdujeron plataformas digitales para seguimiento de desempeño, capacitaciones y cumplimiento de metas. Se exige evidencia para la toma de decisiones en RRHH, lo cual reduce arbitrariedades. Estas transformaciones han hecho que el área de Recursos Humanos pase de un rol administrativo a uno estratégico, con una influencia directa en el clima laboral y en la calidad de los servicios públicos. 4.7. Resistencia al cambio: barreras culturales persistentes No todo ha sido avance. Como en todo proceso de transformación, existen resistencias internas profundamente arraigadas. Las más comunes son: Funcionarios que perciben la evaluación como una amenaza y no como una oportunidad. Liderazgos intermedios que no asumen su rol evaluador y formador. Culturas institucionales que siguen premiando la antigüedad o las relaciones, no el mérito. Estas barreras deben ser abordadas con liderazgo político, pedagogía interna y una narrativa positiva que explique los beneficios del cambio. La cultura no se impone: se construye. Conclusión La implementación de SERVIR ha comenzado a reconfigurar la cultura organizacional del sector público en el Perú. Desde el énfasis en el mérito y los resultados, hasta la revalorización del liderazgo, la ética y el profesionalismo, el sistema impulsa una nueva manera de entender el trabajo en el Estado. Aún existen resistencias y brechas, pero los cimientos están puestos. Para los gerentes públicos, entender y consolidar esta transformación cultural no es solo una tarea de gestión: es un acto de responsabilidad con el futuro del país.

¿Cómo afecta el nivel de compromiso del colaborador a los resultados de su evaluación?

El compromiso del colaborador no es un concepto abstracto o intangible. En el contexto de la Evaluación del Desempeño SERVIR, es una variable crítica que influye directamente en la forma en que los resultados se alcanzan, se sostienen y se valoran. De hecho, el nivel de compromiso del servidor público suele ser el elemento diferenciador entre un cumplimiento mínimo y un desempeño sobresaliente, incluso cuando ambos trabajadores comparten competencias técnicas similares.

En un entorno como el sector público, donde las exigencias institucionales se vinculan directamente con el bienestar de la ciudadanía, el compromiso trasciende la motivación individual. Se convierte en un eje estratégico de productividad, confianza organizacional y legitimidad del Estado.

5.1. Definiendo el compromiso en términos funcionales

En el marco del sistema SERVIR, el compromiso no es sinónimo de lealtad emocional, sino un conjunto de conductas observables y persistentes que expresan:

Iniciativa en el cumplimiento de las funciones más allá del mínimo exigido.

Proactividad frente a problemas o contingencias operativas.

Disposición a colaborar con compañeros y otras áreas sin necesidad de supervisión directa.

Apego a los valores institucionales, en especial la orientación al ciudadano y la integridad.

Un colaborador comprometido, en este sentido, no espera que lo empujen a actuar: él mismo busca las formas de generar valor en su función y para la entidad en la que trabaja.

5.2. El compromiso como multiplicador del desempeño

En los procesos de evaluación, especialmente en aquellos diseñados por SERVIR que incluyen análisis tanto cuantitativo como cualitativo, el compromiso suele aparecer reflejado en aspectos como:

El cumplimiento sostenido de metas.

La calidad del trabajo entregado.

La disposición para asumir nuevas responsabilidades.

La participación activa en espacios de mejora, innovación o desarrollo.

Este conjunto de comportamientos incide directamente en los indicadores de desempeño, lo que eleva la calificación global del colaborador. Incluso si se parte de una misma carga laboral o recursos similares, el nivel de compromiso termina diferenciando al servidor que cumple, del que lidera e impulsa.

5.3. La percepción del compromiso por parte del evaluador

Otro factor clave es cómo el jefe inmediato interpreta y valora el compromiso de sus colaboradores. Si bien SERVIR promueve evaluaciones objetivas, no se puede ignorar que el compromiso se manifiesta muchas veces en dimensiones difíciles de medir con cifras, pero evidentes en el día a día:

El trabajador que propone soluciones en lugar de limitarse a identificar problemas.

El que responde rápidamente a situaciones críticas sin que se lo pidan.

El que contagia una actitud positiva y genera cohesión en su equipo.

Estas actitudes, que forman parte del compromiso organizacional, influyen positivamente en la percepción del desempeño. Es por ello que SERVIR insiste en que los jefes inmediatos deben observar el comportamiento laboral a lo largo del tiempo, no solo al final del periodo evaluado.

5.4. El compromiso como eje transversal de las competencias blandas

Las competencias que SERVIR considera transversales —como la orientación al ciudadano, el trabajo en equipo o la integridad— tienen una correlación directa con el nivel de compromiso. Cuando estas competencias están desarrolladas en alto grado, el resultado visible es un colaborador altamente comprometido.

Por ejemplo:

Un servidor con alta orientación al ciudadano demuestra compromiso con el propósito del Estado.

Un servidor con integridad demuestra compromiso con los valores públicos.

Un servidor con fuerte capacidad de colaboración expresa compromiso con su equipo.

Por lo tanto, evaluar el compromiso no es algo aislado, sino una forma de interpretar la integración coherente de estas competencias en la práctica laboral cotidiana.

5.5. El compromiso en contextos institucionales adversos

Un aspecto crítico que deben entender los líderes públicos es que el compromiso no siempre se desarrolla de forma espontánea. Existen condiciones institucionales que pueden fomentarlo o inhibirlo.

Entornos organizacionales caracterizados por:

Liderazgos tóxicos o ausentes.

Procesos desordenados o sin claridad de roles.

Falta de reconocimiento o retroalimentación.

Desigualdades percibidas o favoritismos.

pueden erosionar significativamente el compromiso, incluso en trabajadores técnicamente calificados y con vocación de servicio.

SERVIR propone que el compromiso no sea tratado solo como una expectativa individual, sino como una condición relacional: el trabajador responde con compromiso cuando percibe justicia, dirección, apoyo y propósito en su entorno laboral.

5.6. Consecuencias de un bajo nivel de compromiso en la evaluación

Cuando el nivel de compromiso es bajo, incluso un trabajador con conocimientos técnicos adecuados puede presentar las siguientes deficiencias:

Incumplimiento de plazos o entregas superficiales.

Ausencia de iniciativa ante problemas operativos.

Actitudes pasivas o desmotivadas que afectan el clima laboral.

Resistencia a los procesos de mejora, innovación o digitalización.

Estos elementos son observables y, cuando se sistematizan correctamente por el evaluador, suelen reflejarse en calificaciones medias o bajas, especialmente en dimensiones conductuales.

Por esta razón, el compromiso es una variable que puede marcar la diferencia entre un desempeño aceptable y uno destacado.

5.7. Fomentar el compromiso como política de gestión del talento

Las entidades públicas deben asumir que fomentar el compromiso no es un asunto voluntarista, sino una política activa. Algunas estrategias recomendadas por SERVIR y aplicadas en entidades exitosas incluyen:

Implementar programas de reconocimiento público a servidores destacados.

Fortalecer los sistemas de retroalimentación positiva y desarrollo profesional.

Vincular el cumplimiento de metas con incentivos tangibles.

Promover liderazgos que practiquen la escucha activa y la gestión por inspiración.

Estas acciones fortalecen el sentido de pertenencia, activan la motivación intrínseca y convierten al trabajador en un aliado del proceso institucional.

Conclusión

El compromiso del colaborador es uno de los factores más determinantes en los resultados de su evaluación de desempeño. No solo mejora la calidad y oportunidad del trabajo realizado, sino que influye en la percepción del liderazgo, el clima organizacional y la capacidad institucional para alcanzar resultados. En el modelo SERVIR, más que un atributo opcional, el compromiso es el corazón de la transformación del servicio civil. Para los gerentes públicos, identificarlo, fomentarlo y recompensarlo es una de las decisiones más estratégicas que pueden tomar.

¿Qué relación tiene la evaluación de desempeño con la gestión por resultados?

En el diseño contemporáneo del servicio civil, la Evaluación de Desempeño no es un mecanismo aislado ni un fin en sí mismo. Muy por el contrario, en el modelo promovido por SERVIR, esta herramienta está íntimamente integrada con la gestión por resultados, uno de los ejes conceptuales más sólidos de la administración pública moderna.

La relación entre ambos elementos no es solo conceptual, sino operativa y estratégica: una evaluación de desempeño bien estructurada se convierte en la columna vertebral de una cultura organizacional orientada al cumplimiento de metas y al impacto institucional. La gestión por resultados, por su parte, encuentra en la evaluación el mecanismo de verificación, mejora y rendición de cuentas del trabajo humano en el aparato estatal.

6.1. La gestión por resultados: principios y objetivos

Antes de analizar su relación con la evaluación, es necesario entender qué se entiende por gestión por resultados en el sector público. Este enfoque consiste en planificar, ejecutar y evaluar políticas, programas y actividades no por los insumos utilizados, sino por los efectos que generan en la ciudadanía.

Sus principios centrales incluyen:

Enfocar la acción estatal en la obtención de resultados concretos y medibles.

Alinear los recursos humanos, financieros y técnicos con objetivos estratégicos.

Promover la rendición de cuentas, la transparencia y la toma de decisiones basada en evidencia.

Desde esta lógica, el trabajo de cada colaborador público no debe medirse solo por el cumplimiento de tareas, sino por su contribución a las metas institucionales y a los resultados esperados por la población.

6.2. Evaluación de desempeño: más allá del cumplimiento formal

La evaluación de desempeño propuesta por SERVIR rompe con el antiguo paradigma centrado únicamente en la asistencia, la antigüedad o la ausencia de sanciones disciplinarias. En su lugar, propone un enfoque técnico en el que cada servidor es evaluado por:

El nivel de cumplimiento de sus compromisos individuales.

La calidad y oportunidad de los productos entregados.

El impacto de su trabajo en los objetivos del área o unidad.

Esto significa que el trabajador debe demostrar cómo y cuánto aporta al logro institucional, lo cual constituye el nexo directo con la gestión por resultados.

6.3. Alineamiento entre compromisos individuales y metas institucionales

Un elemento clave en la relación entre ambos sistemas es el alineamiento estratégico. En la práctica, esto implica que los compromisos que cada trabajador asume en su evaluación deben estar conectados con las metas operativas del área, las cuales a su vez están vinculadas al plan estratégico institucional.

Este efecto de cascada asegura que:

Cada evaluación individual tenga relevancia institucional.

Cada meta del Plan Operativo Institucional (POI) esté soportada por esfuerzos humanos evaluables.

La gestión de las personas contribuya de manera directa a los indicadores de impacto público.

Sin este alineamiento, la evaluación de desempeño se convierte en una formalidad administrativa, sin conexión con la verdadera razón de ser de la gestión estatal.

6.4. La evaluación como sistema de retroalimentación para la mejora de resultados

Otro punto central de la relación entre ambas herramientas es la retroalimentación. Los resultados de las evaluaciones individuales permiten identificar patrones, debilidades y fortalezas en la ejecución institucional.

Esto genera beneficios concretos:

Se pueden rediseñar procesos internos que afectan el cumplimiento de metas.

Se detectan brechas de capacidades que impiden alcanzar resultados estratégicos.

Se reconocen a los equipos o personas que generan valor público sostenido.

En este sentido, la evaluación no solo mide: gestiona el desempeño, en tanto que permite corregir el rumbo, reestructurar esfuerzos y optimizar recursos humanos en función de resultados.

6.5. La evaluación como fundamento para decisiones basadas en mérito

La gestión por resultados también requiere de mecanismos justos y objetivos para decidir sobre promociones, reconocimientos o acciones disciplinarias. En este marco, la evaluación de desempeño proporciona la base meritocrática sobre la cual se toman decisiones clave en la carrera pública.

Por ejemplo:

Los bonos por desempeño institucional pueden estar vinculados a evaluaciones individuales destacadas.

Los concursos internos de promoción priorizan el historial evaluativo del postulante.

Los planes de desarrollo profesional se construyen con base en resultados concretos, no en percepciones.

Estas decisiones generan una cultura de exigencia, esfuerzo y recompensa, que es justamente el eje cultural de la gestión por resultados.

6.6. Indicadores comunes entre ambas herramientas

La articulación técnica entre la evaluación de desempeño y la gestión por resultados se expresa también en la integración de indicadores. Tanto las metas del POI como los compromisos individuales pueden usar los mismos criterios de evaluación:

Cantidad de servicios prestados.

Tiempo promedio de atención al ciudadano.

Porcentaje de ejecución presupuestal en un proyecto específico.

Nivel de satisfacción de usuarios.

Esto permite no solo una evaluación coherente, sino también comparaciones, ajustes y decisiones de gestión interconectadas entre lo individual, lo colectivo y lo institucional.

6.7. Riesgos cuando no existe articulación entre ambos enfoques

A pesar de los avances normativos y conceptuales, aún existen entidades públicas donde la evaluación de desempeño y la gestión por resultados se gestionan como procesos paralelos y desvinculados. Esto genera varios riesgos:

El personal cumple compromisos que no tienen impacto real en la entidad.

Las metas institucionales no cuentan con responsables claramente identificados.

Se genera desmotivación porque los buenos desempeños no se traducen en beneficios reales.

Se pierde la posibilidad de usar la evaluación como herramienta de mejora institucional.

Para evitar estos problemas, SERVIR recomienda una planificación integrada, donde el proceso de evaluación esté presente desde el diseño del POI hasta el informe de rendición de cuentas.

Conclusión

La Evaluación del Desempeño y la Gestión por Resultados son dos caras de una misma moneda. La primera mide el rendimiento individual y lo conecta con metas concretas; la segunda establece esas metas como razón de ser del aparato estatal. En el modelo SERVIR, ambas se interrelacionan en un sistema que busca profesionalizar el servicio civil, generar valor público y consolidar una administración basada en evidencia y mérito. Para los gerentes públicos, comprender esta articulación es fundamental para liderar una gestión moderna, eficaz y legítima.

¿Qué implicaciones tiene la matriz de calibración en la evaluación de desempeño?

La matriz de calibración es uno de los componentes más estratégicos del sistema de Evaluación del Desempeño impulsado por SERVIR, y su correcta implementación tiene implicaciones profundas en la equidad, legitimidad y credibilidad del proceso evaluativo. Lejos de ser un simple instrumento técnico, la matriz de calibración actúa como un filtro institucional que permite garantizar criterios homogéneos en la asignación de calificaciones, así como detectar distorsiones, sesgos o inconsistencias que puedan surgir en la evaluación individual.

Su existencia responde a una premisa esencial de cualquier sistema meritocrático: las evaluaciones deben ser justas, comparables y sustentadas en estándares comunes, sin importar el área, jefe inmediato o nivel jerárquico del servidor evaluado.

7.1. ¿Qué es la matriz de calibración?

En términos técnicos, la matriz de calibración es una herramienta que agrupa, clasifica y compara los resultados de evaluación de desempeño de una unidad, gerencia o entidad pública en su conjunto. Su función principal es asegurar que los criterios usados para evaluar a los servidores públicos se apliquen de manera coherente y homogénea, sin que las valoraciones queden sujetas únicamente a percepciones individuales.

Este instrumento permite analizar la distribución de calificaciones en función de variables como:

Nivel de cumplimiento de compromisos.

Evaluación de competencias.

Segmentación por áreas, roles o categorías funcionales.

Criterios de desviación estándar para detectar calificaciones atípicas.

7.2. Implicaciones para la justicia interna del proceso evaluativo

Uno de los mayores desafíos de la evaluación de desempeño es garantizar la equidad interdepartamental. En una misma entidad, pueden existir evaluadores con criterios más exigentes o más complacientes, lo cual distorsiona los resultados y puede generar reclamos, desmotivación o pérdida de legitimidad del sistema.

La matriz de calibración permite:

Identificar disparidades injustificadas en la asignación de puntuaciones.

Corregir sesgos antes de oficializar los resultados finales.

Reforzar la equidad horizontal entre trabajadores de funciones comparables.

Establecer rangos de calificación consistentes por categoría funcional.

Esto fortalece la cultura de mérito y elimina la subjetividad excesiva que puede derivarse del juicio personal del evaluador.

7.3. Implicaciones en la toma de decisiones gerenciales

Para los equipos directivos, la matriz de calibración se convierte en una fuente privilegiada de información para la gestión estratégica del talento humano. A partir de su análisis, se pueden tomar decisiones informadas en temas como:

Promociones o reconocimiento a los trabajadores con desempeño sostenido.

Reasignación de personal en función de su rendimiento real.

Identificación de áreas críticas con bajo desempeño sistemático.

Priorización de intervenciones formativas, coaching o acompañamiento.

Por tanto, la matriz no es solo un control técnico. Es una herramienta de gestión del talento con potencial para elevar la productividad institucional y optimizar el uso del recurso humano.

7.4. Aportes a la mejora continua y al aprendizaje organizacional

Otro efecto positivo de la matriz de calibración es su valor como fuente de aprendizaje organizacional. Al identificar patrones de desempeño por área, unidad o tipo de función, se pueden diseñar estrategias de mejora continua que van más allá del colaborador individual.

Por ejemplo:

Si se detecta que una gerencia tiene un alto porcentaje de evaluaciones bajas, puede evaluarse la calidad de su liderazgo o su carga de trabajo.

Si se encuentra que en varias áreas se sobrecalifica a los trabajadores sin evidencia sólida, se puede reforzar la capacitación en evaluación objetiva.

Si se evidencia un bajo desarrollo de ciertas competencias transversales, se pueden diseñar planes institucionales de fortalecimiento.

Este tipo de análisis permite evolucionar desde una evaluación centrada en personas, hacia una evaluación como sistema de mejora organizacional.

7.5. Relación con la ética y la transparencia del proceso

La matriz de calibración también cumple una función clave en la ética institucional. Al limitar la discrecionalidad, obliga a los evaluadores a justificar sus decisiones en función de criterios objetivos y observables. Asimismo, promueve la transparencia, ya que los resultados globales de la evaluación pueden ser comunicados con evidencia y respaldo técnico.

Una entidad que aplica correctamente la matriz:

Gana credibilidad frente a sus servidores.

Reduce los reclamos o recursos de apelación por calificaciones injustas.

Establece un estándar de excelencia basado en datos, no en relaciones personales.

De esta manera, la matriz actúa como un mecanismo de rendición de cuentas interna dentro del sistema de evaluación.

7.6. Riesgos y malas prácticas cuando no se aplica correctamente

Como toda herramienta, la matriz de calibración requiere una implementación rigurosa para evitar que se transforme en un mecanismo de manipulación de resultados. Algunos riesgos comunes incluyen:

Usar la matriz para forzar distribuciones artificiales de calificaciones (“campana de Gauss”), lo que desmotiva al personal.

Aplicarla sin participación ni explicación a los evaluadores, generando confusión o rechazo.

Hacer ajustes de calificaciones sin fundamentos claros ni participación de las Oficinas de Recursos Humanos.

Por eso, SERVIR establece que la matriz debe estar acompañada por procedimientos formales, transparencia metodológica y la participación activa de las áreas responsables de la gestión del talento.

7.7. Condiciones institucionales para su uso efectivo

Para que la matriz de calibración cumpla su propósito, es necesario que la entidad cumpla con ciertas condiciones mínimas:

Contar con un sistema digital que consolide los resultados de las evaluaciones.

Capacitar a los evaluadores y a los responsables de recursos humanos en el uso e interpretación de la matriz.

Disponer de lineamientos internos claros sobre cómo actuar ante inconsistencias detectadas.

Mantener la trazabilidad de los ajustes realizados a partir de la matriz, con sustento documental.

Estas condiciones aseguran que la herramienta sea técnica, objetiva y legalmente sólida.

Conclusión

La matriz de calibración es mucho más que una tabla de control: es una herramienta esencial para garantizar justicia, coherencia y transparencia en el sistema de evaluación de desempeño promovido por SERVIR. Su correcta aplicación tiene implicaciones positivas para la gestión del talento, el clima organizacional, la calidad del liderazgo y la orientación al logro institucional. Para los gerentes públicos comprometidos con la meritocracia y la excelencia operativa, dominar el uso estratégico de esta matriz es una competencia imprescindible.

¿Qué errores conceptuales cometen con frecuencia los jefes al evaluar?

En el marco del sistema de evaluación del desempeño promovido por SERVIR, el rol del jefe inmediato es fundamental. Sin embargo, este proceso no está exento de fallos, muchos de ellos vinculados no a la mala fe o negligencia, sino a errores conceptuales que distorsionan el sentido, el propósito y la efectividad del sistema. Estos errores, si no son corregidos, pueden convertir una herramienta de mejora continua en una fuente de injusticia, desmotivación y pérdida de credibilidad organizacional.

Identificar y corregir estos errores es una responsabilidad directa de las oficinas de Recursos Humanos, pero también un deber de los líderes institucionales que buscan consolidar una cultura meritocrática y orientada al desempeño.

8.1. Confundir evaluación con sanción

Uno de los errores más comunes es concebir la evaluación como una oportunidad para "ajustar cuentas", "corregir actitudes" o "aplicar un castigo encubierto" a colaboradores con los que existe alguna tensión personal o insatisfacción acumulada. Esta distorsión anula el carácter constructivo del proceso.

La evaluación no es un espacio punitivo. Su objetivo no es señalar culpables, sino identificar niveles de logro, oportunidades de mejora y planes de desarrollo. Utilizar la evaluación como mecanismo de sanción informal compromete su legitimidad y vulnera el principio de objetividad que exige SERVIR.

8.2. Evaluar con base en percepciones y no en evidencia

Otro error frecuente es calificar a los colaboradores en función de impresiones, rumores, apreciaciones subjetivas o experiencias parciales, en lugar de utilizar indicadores objetivos, metas verificables y registros documentados.

Por ejemplo:

Un jefe que basa su evaluación en el carácter “difícil” del trabajador y no en sus resultados.

Calificaciones altas a quienes generan simpatía, sin considerar el cumplimiento de compromisos.

Evaluaciones bajas a quienes expresaron desacuerdo con decisiones del jefe, como represalia indirecta.

El modelo SERVIR exige que la calificación esté sustentada en hechos, cifras, comportamientos observables y productos tangibles. La ausencia de esta base convierte la evaluación en una práctica arbitraria.

8.3. Otorgar calificaciones homogéneas a todo el equipo

Existe una práctica extendida de “nivelar hacia la media”, por la cual los jefes otorgan a todo su equipo una misma calificación (generalmente “cumple” o “destacado”), evitando así conflictos, reclamos o procesos de revisión.

Esta práctica tiene consecuencias nocivas:

Oculta diferencias reales de rendimiento entre colaboradores.

Desmotiva a quienes se esfuerzan y superan expectativas, al no verse reconocidos.

Impide identificar necesidades de capacitación específicas.

Distorsiona los resultados de la matriz de calibración a nivel institucional.

Evaluar no es agradar a todos, es reconocer con justicia y evidencia las contribuciones diferenciadas de cada miembro del equipo.

8.4. No realizar seguimiento continuo durante el periodo evaluado

Muchos jefes asumen que evaluar es una tarea que ocurre al final del año, sin haber acompañado, monitoreado ni guiado el trabajo de sus colaboradores durante el periodo. Esta desconexión genera evaluaciones superficiales o basadas en momentos críticos aislados.

La evaluación debe ser el reflejo de un proceso continuo de:

Revisión de avances.

Retroalimentación.

Ajuste de metas o compromisos según contextos cambiantes.

Identificación temprana de dificultades.

Evaluar sin haber acompañado es un acto de omisión que debilita la función del liderazgo institucional.

8.5. No documentar ni justificar adecuadamente la calificación

Otro error técnico frecuente es emitir una calificación sin proporcionar los fundamentos escritos exigidos por el sistema. Esto ocurre, por ejemplo, cuando el jefe simplemente marca una casilla (“cumple”, “no cumple”) sin explicar los logros alcanzados, las evidencias utilizadas o las oportunidades de mejora detectadas.

Este tipo de evaluación impide:

Dar una retroalimentación efectiva.

Responder ante un reclamo con sustento técnico.

Utilizar los resultados como base para un plan de desarrollo profesional.

Además, compromete la trazabilidad y transparencia del proceso evaluativo, lo que puede derivar en cuestionamientos internos o externos.

8.6. No realizar la retroalimentación formal

A pesar de ser un componente obligatorio del proceso, muchos jefes omiten la retroalimentación estructurada con el trabajador. En algunos casos, se limitan a entregar la calificación sin conversar sobre ella; en otros, delegan la tarea a terceros, incumpliendo su responsabilidad directa.

Esta omisión impide:

Que el trabajador comprenda cómo fue evaluado.

Generar un espacio de aprendizaje y alineamiento futuro.

Fortalecer la confianza entre jefe y colaborador.

La retroalimentación no es un trámite: es un momento gerencial crucial que construye cultura organizacional y compromiso.

8.7. Evaluar con base en la última impresión o hechos recientes

En lugar de considerar el desempeño integral durante todo el periodo evaluado, algunos jefes califican a sus colaboradores con base en eventos recientes, ya sean positivos o negativos. Esto genera distorsiones graves.

Por ejemplo:

Un colaborador que tuvo un bajo rendimiento durante el año, pero cierra con un proyecto exitoso, recibe una calificación sobresaliente.

Otro que tuvo desempeño consistente, pero falló en una entrega puntual en el mes de diciembre, recibe una nota baja.

El sesgo de recencia debe ser evitado mediante el uso sistemático de registros, bitácoras y reuniones de seguimiento a lo largo del año.

8.8. No diferenciar entre competencias y resultados

Algunos jefes califican como “destacado” a colaboradores que cumplen con sus resultados, sin considerar si lo hicieron con las competencias adecuadas: trabajo en equipo, ética, comunicación, liderazgo, etc. Otros casos se presentan a la inversa: trabajadores que tienen buena actitud, pero no cumplen con sus metas, reciben notas altas en todos los rubros.

La evaluación SERVIR distingue claramente entre:

Cumplimiento de compromisos.

Desempeño de competencias transversales o específicas.

Ambas dimensiones deben ser evaluadas por separado, según criterios técnicos definidos.

Conclusión

Los errores conceptuales en la evaluación del desempeño no son menores: afectan la moral institucional, la calidad de la toma de decisiones y la efectividad del sistema meritocrático. Para los jefes inmediatos, entender el modelo SERVIR no es solo un deber técnico, sino un compromiso ético con la gestión pública moderna. Evitar estas distorsiones es una responsabilidad que recae sobre cada líder, y una oportunidad para fortalecer la cultura del rendimiento y el profesionalismo en el Estado peruano.

¿Qué obstáculos culturales enfrenta la implementación del modelo SERVIR?

La implementación del modelo SERVIR representa una de las reformas más ambiciosas del Estado peruano en las últimas décadas. Su objetivo no es solamente técnico —profesionalizar la función pública y mejorar la eficiencia del aparato estatal—, sino también cultural. Y es precisamente en el plano cultural donde la reforma encuentra sus principales obstáculos. La resistencia al cambio, los hábitos arraigados y las lógicas tradicionales de funcionamiento constituyen desafíos tan o más complejos que los administrativos o legales. Transformar una cultura organizacional marcada por el formalismo, la rigidez jerárquica y la baja orientación al mérito requiere mucho más que emitir directivas. Exige un liderazgo comprometido, una estrategia de gestión del cambio y una visión clara sobre los factores que aún frenan la consolidación del modelo SERVIR. 9.1. Cultura del empleo como derecho adquirido, no como responsabilidad Uno de los principales obstáculos es la concepción tradicional del empleo público como un derecho garantizado por la sola condición de ingreso, sin un correlato claro de exigencia, resultados o mejora continua. Este paradigma sostiene que, una vez dentro del sistema, el trabajador no puede ni debe ser evaluado con rigurosidad. Esta visión genera consecuencias estructurales: Baja tolerancia a los sistemas de evaluación. Resistencia a procesos de mejora basados en evidencia. Desconfianza hacia cualquier intento de calificación del rendimiento. El modelo SERVIR rompe con esta lógica, al introducir el principio de mérito, la gestión por competencias y la rendición de cuentas como pilares del servicio civil. Sin embargo, este cambio exige desmantelar décadas de inercia institucional. 9.2. Liderazgos que no asumen la gestión del talento como una responsabilidad En muchas entidades públicas, los líderes operativos o jefes inmediatos aún no han internalizado que la gestión del talento humano forma parte esencial de su rol. Se concentran en el cumplimiento técnico de metas, sin ejercer un acompañamiento real al desarrollo de sus equipos. Este tipo de liderazgo genera: Evaluaciones poco rigurosas o sin seguimiento. Ausencia de retroalimentación estructurada. Mínimo involucramiento en los planes de desarrollo individual. El modelo SERVIR demanda un cambio profundo en este punto: el jefe ya no es solo un técnico especializado, sino un gestor del desempeño y un líder institucional. Este nuevo rol requiere formación, acompañamiento y un cambio de mentalidad que no ocurre automáticamente. 9.3. Poca cultura de la planificación y la evaluación continua Otro obstáculo cultural es la escasa tradición de planificación operativa y evaluación sistemática en muchas oficinas públicas. Existen entidades que operan bajo una lógica de inmediatez, respuesta reactiva o improvisación constante, lo que dificulta establecer metas claras y compromisos medibles para sus trabajadores. En este contexto, la Evaluación de Desempeño resulta percibida como: Una formalidad impuesta desde arriba. Un mecanismo burocrático sin utilidad real. Una carga adicional que entorpece el trabajo diario. Cambiar esta percepción requiere que las oficinas de Recursos Humanos no solo implementen la herramienta, sino que comuniquen claramente su valor estratégico y capaciten a los equipos en gestión por resultados. 9.4. Desconfianza institucional hacia procesos evaluativos En muchas entidades públicas, existe un bajo nivel de confianza institucional. El personal suele asumir que cualquier evaluación será usada para perjudicar, castigar o discriminar, y no como una oportunidad de mejora. Esta desconfianza tiene raíces históricas, como: Procesos anteriores mal ejecutados o manipulados. Falta de transparencia en decisiones de ascensos o bonos. Experiencias de favoritismo o represalias dentro de la organización. Por ello, uno de los grandes desafíos culturales es reconstruir la confianza en el proceso evaluativo, lo cual solo es posible si las autoridades demuestran transparencia, coherencia y justicia en la aplicación de los resultados. 9.5. Dificultades para integrar el enfoque meritocrático en decisiones reales A pesar de las normas y directivas, muchas decisiones institucionales en el sector público aún responden a criterios informales: afinidad política, relaciones personales, presión sindical o simple antigüedad. Esta cultura informal limita la efectividad del modelo SERVIR, cuya esencia es precisamente tomar decisiones sobre la base del mérito y del desempeño demostrado. Los efectos de esta contradicción son claros: Se premia a quienes no cumplen, mientras que los que destacan no siempre son reconocidos. Se desincentiva el esfuerzo individual, al no estar vinculado a beneficios tangibles. Se envía un mensaje contradictorio al personal sobre qué conductas realmente valora la organización. Superar esta cultura requiere voluntad política, controles institucionales y una narrativa interna clara sobre los principios que guían la gestión de personas. 9.6. Baja valorización del aprendizaje continuo Otra barrera cultural importante es la visión limitada sobre el aprendizaje. Aún persiste la creencia de que la capacitación es una formalidad o una obligación externa, y no una herramienta de crecimiento profesional o institucional. Muchos trabajadores, e incluso jefes, no vinculan el aprendizaje con la mejora del desempeño. Esto limita el potencial de la evaluación como insumo para: Construir planes de desarrollo individual. Identificar brechas de competencias a nivel institucional. Implementar procesos de formación personalizados y eficaces. SERVIR propone un enfoque en el cual evaluar no es solo calificar, sino aprender y mejorar, lo cual exige cambiar la forma en que las entidades conciben la formación. 9.7. Falta de una narrativa de cambio organizacional Finalmente, muchas entidades públicas fallan en construir una narrativa positiva y motivadora sobre el cambio que implica SERVIR. Se presenta como una obligación normativa, no como una oportunidad estratégica para fortalecer la institución y dignificar la función pública. Esto impide que el personal se apropie del proceso y lo vea como algo que lo empodera. La cultura institucional se transforma no solo desde las reglas, sino también desde los discursos, símbolos, liderazgos y experiencias compartidas. Una narrativa de cambio debe: Reforzar la idea de que el mérito y el desempeño serán valorados. Explicar claramente los beneficios personales e institucionales del nuevo modelo. Generar sentido de pertenencia hacia un Estado moderno, profesional y confiable. Conclusión Los obstáculos culturales que enfrenta la implementación del modelo SERVIR no son triviales. Cambiar hábitos, creencias y prácticas arraigadas requiere más que normativa: exige liderazgo, comunicación, coherencia y acompañamiento constante. Solo así la evaluación del desempeño y la gestión por mérito dejarán de ser mandatos externos y se convertirán en parte del ADN institucional del Estado peruano. Para los gerentes públicos, liderar esta transformación cultural es una tarea estratégica, urgente y profundamente ética.

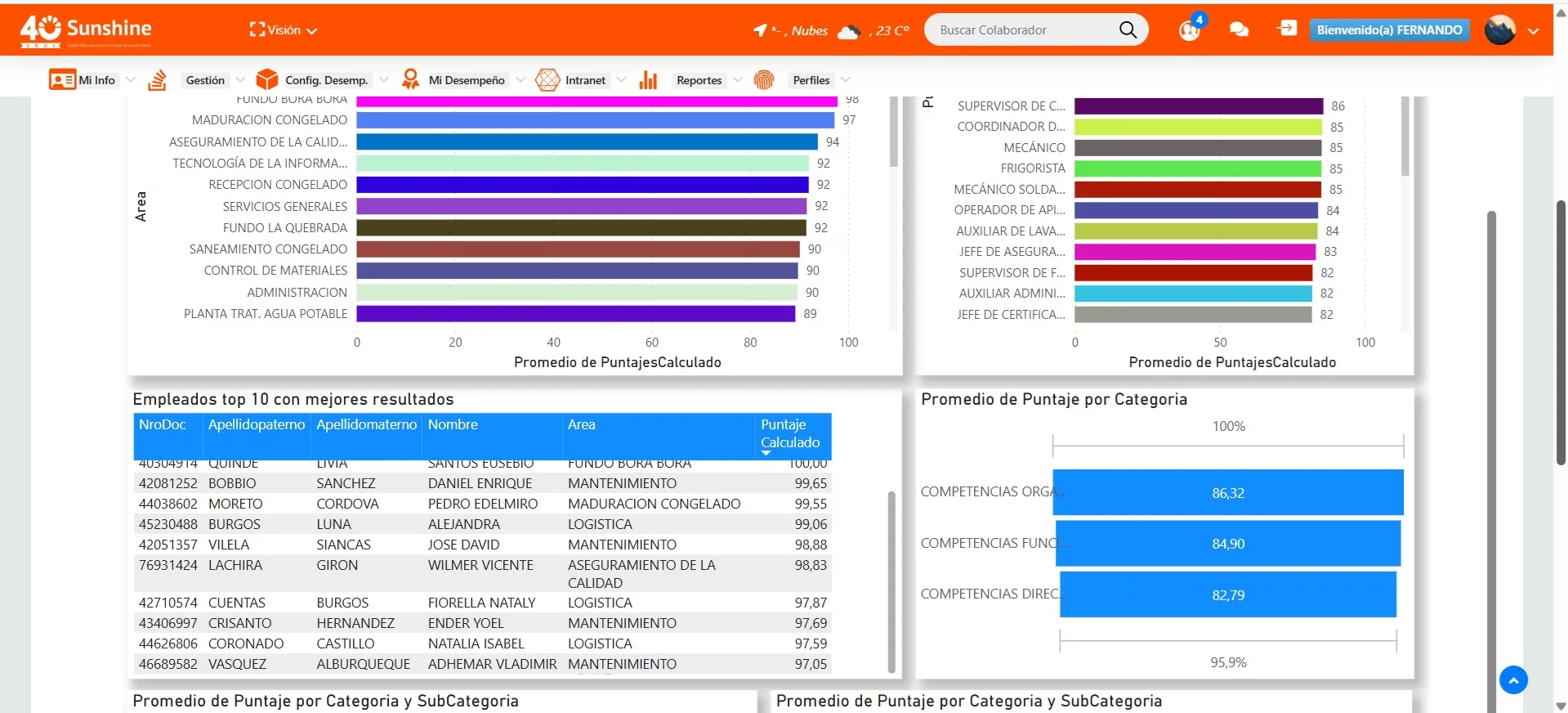

¿Qué herramientas de análisis pueden fortalecer la toma de decisiones a partir de la evaluación?

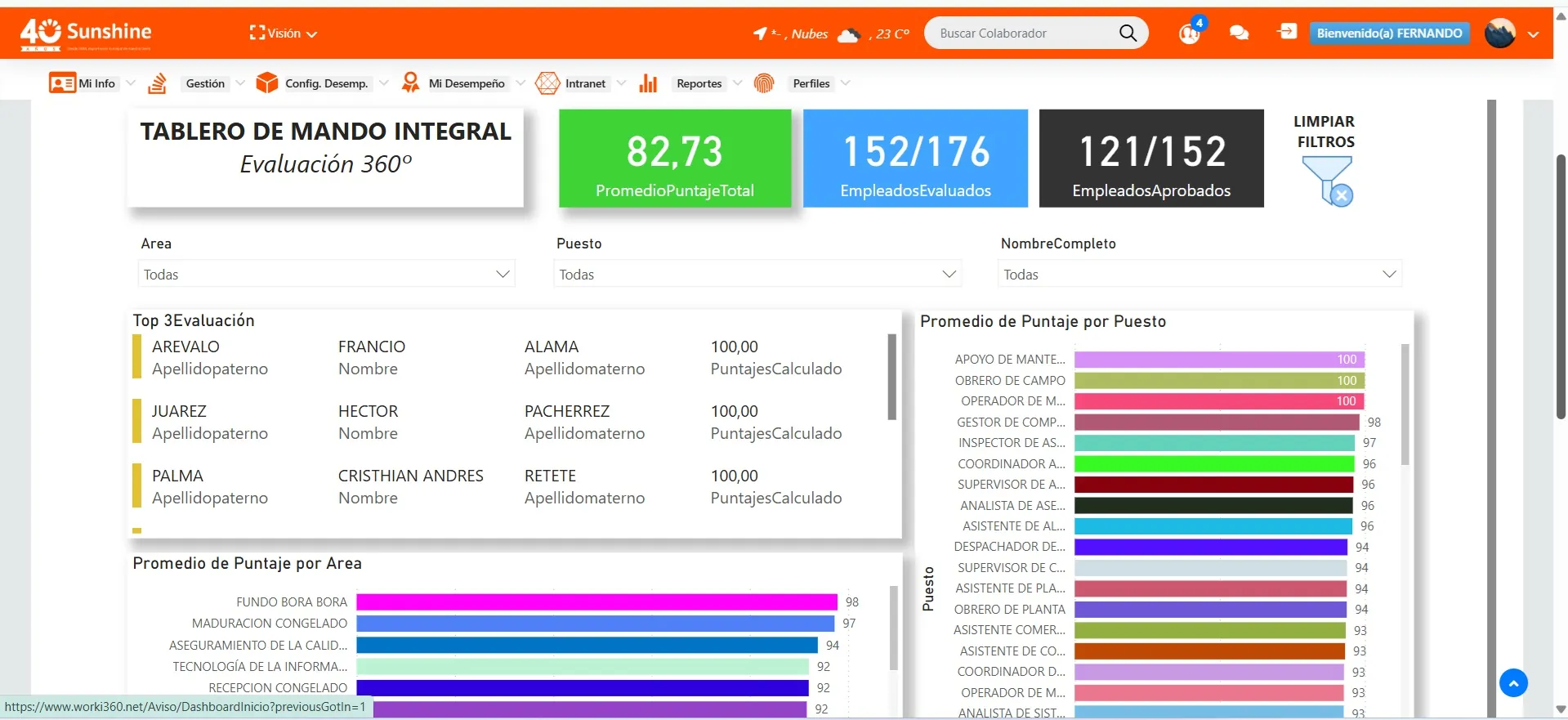

La Evaluación del Desempeño en el modelo SERVIR no cumple únicamente la función de valorar el rendimiento individual de los servidores públicos. En una administración moderna y orientada a resultados, se espera que este proceso genere datos estructurados y conocimiento institucional útil para la toma de decisiones estratégicas. Para ello, se requiere más que calificaciones individuales: es imprescindible contar con herramientas de análisis que permitan interpretar los resultados, identificar patrones, comparar desempeños y proyectar acciones de mejora. Estas herramientas no solo fortalecen la dimensión técnica del proceso, sino que habilitan un nuevo nivel de gestión pública basada en evidencia. Permiten que los gerentes de alto nivel y las oficinas de Recursos Humanos dejen de actuar en función de intuiciones o presiones internas y comiencen a decidir con base en información confiable, verificable y útil. 10.1. Matrices de desempeño y potencial Una de las herramientas más efectivas es la matriz de desempeño y potencial, también conocida como “matriz de talento”. Esta herramienta cruza dos dimensiones clave: Nivel de desempeño, basado en la evaluación SERVIR. Nivel de potencial, basado en competencias como liderazgo, adaptabilidad, proactividad y capacidad de aprendizaje. El cruce de estas variables permite clasificar a los colaboradores en cuadrantes, como por ejemplo: Alto desempeño – Alto potencial: candidatos para promoción y liderazgo. Alto desempeño – Bajo potencial: expertos técnicos a consolidar. Bajo desempeño – Alto potencial: personal a desarrollar. Bajo desempeño – Bajo potencial: casos para intervención o salida. Esta herramienta permite a los gerentes identificar de manera visual y ágil dónde están los mejores recursos humanos, a quiénes deben retener, desarrollar o intervenir, y cómo planificar estratégicamente la movilidad interna. 10.2. Reportes analíticos segmentados Un segundo nivel de análisis se logra mediante reportes segmentados de desempeño, elaborados a partir de los datos consolidados del proceso evaluativo. Estos reportes pueden organizarse por: Unidades orgánicas. Niveles jerárquicos. Áreas funcionales (administración, planificación, logística, atención ciudadana, etc.). Variables demográficas: edad, años de servicio, nivel educativo, entre otros. El análisis cruzado de estas variables permite identificar tendencias, puntos críticos y oportunidades específicas de intervención. Por ejemplo: Si una gerencia presenta calificaciones consistentemente más bajas que otras, se puede investigar si el problema es de liderazgo, sobrecarga o falta de recursos. Si los trabajadores más jóvenes tienen bajo desempeño, se puede diseñar un plan de inducción o mentoring. Si hay disparidad entre áreas con funciones similares, se pueden revisar los criterios de evaluación o la calidad del acompañamiento de los jefes. 10.3. Dashboards interactivos Con el avance de la digitalización, las herramientas de visualización de datos han cobrado una relevancia estratégica. Un dashboard interactivo —diseñado con herramientas como Power BI, Tableau o Google Data Studio— permite a los directivos ver en tiempo real los resultados agregados del proceso de evaluación. Los beneficios de esta herramienta son múltiples: Visualización clara e inmediata de indicadores clave. Filtros dinámicos por unidad, fecha, tipo de competencia, etc. Identificación rápida de desviaciones o casos atípicos. Preparación automatizada de reportes para directorios, auditorías o rendición de cuentas. Este tipo de herramienta transforma la evaluación en una fuente constante de información para la toma de decisiones institucionales de alto nivel. 10.4. Sistemas de alerta temprana Otra herramienta poderosa es la creación de sistemas de alerta temprana a partir de los resultados de evaluación. Estos sistemas se configuran para señalar casos o situaciones que requieren atención inmediata, como por ejemplo: Servidores con evaluaciones bajas por dos años consecutivos. Áreas donde más del 30 % del personal tiene brechas en una misma competencia. Jefes que otorgan calificaciones extremas sin justificación objetiva. Estas alertas permiten actuar de manera preventiva, evitando que los problemas de desempeño escalen o se cronifiquen. También fortalecen la función supervisora de Recursos Humanos y mejoran la gobernabilidad interna. 10.5. Análisis longitudinal de evolución del desempeño Una herramienta subutilizada pero de gran valor es el análisis longitudinal, que compara la evolución del desempeño de un colaborador (o grupo) a lo largo de varios ciclos de evaluación. Esto permite identificar: Tendencias positivas o negativas. Efectos de programas de formación sobre el desempeño. Impacto de cambios organizacionales sobre el rendimiento. Ritmo de aprendizaje y consolidación de competencias. Este análisis es especialmente útil para decisiones como ascensos, renovación de contratos, asignación de nuevos retos o inclusión en programas de liderazgo. 10.6. Vinculación con otras bases de datos institucionales El valor analítico de la evaluación se multiplica cuando se cruza con otros sistemas de información institucional, como: Registro de capacitaciones. Registro de asistencia y ausentismo. Información de control interno y auditorías. Resultados de satisfacción ciudadana o encuestas de clima laboral. Este enfoque integrado permite una gestión del talento más robusta, al evidenciar, por ejemplo, cómo la formación impacta el desempeño o cómo ciertas condiciones laborales afectan la productividad. 10.7. Herramientas para toma de decisiones en política institucional A nivel macro, el análisis de resultados de evaluación alimenta la formulación de políticas institucionales más justas, sostenibles y eficaces. A través del uso adecuado de herramientas analíticas, se pueden: Justificar nuevas estructuras organizativas. Priorizar inversiones en talento humano. Rediseñar perfiles de puestos según competencias críticas. Evaluar la efectividad de programas de mejora del desempeño. La toma de decisiones deja de ser intuitiva para convertirse en una práctica respaldada por datos y orientada al cumplimiento de los objetivos institucionales. Conclusión El verdadero valor de la Evaluación del Desempeño en el modelo SERVIR no está solo en calificar, sino en generar inteligencia institucional útil para la acción gerencial. Las herramientas de análisis —desde matrices de talento hasta dashboards y reportes segmentados— son el puente entre los datos individuales y las decisiones estratégicas. Para los líderes del Estado, dominar y utilizar estas herramientas no es una opción técnica, sino una exigencia profesional y ética. Una gestión pública moderna necesita decisiones basadas en evidencia, y estas herramientas son la base para lograrlo. 🧾 Resumen Ejecutivo La Evaluación del Desempeño implementada bajo el modelo SERVIR constituye uno de los pilares más relevantes en el proceso de modernización del servicio civil peruano. No solo representa un mecanismo de medición técnica del rendimiento individual, sino también un instrumento estratégico de transformación cultural y organizacional dentro del Estado. A partir del análisis de diez aspectos clave, se han identificado hallazgos fundamentales que pueden orientar a entidades públicas y actores privados como WORKI 360 en el diseño, monitoreo y fortalecimiento de sus propios sistemas de gestión del talento humano. 1. El enfoque por competencias y desempeño real permite estandarizar el mérito como criterio rector. El modelo SERVIR prioriza competencias como integridad, orientación al ciudadano y adaptabilidad, lo que permite construir perfiles alineados al valor público. Esta metodología puede ser adoptada por WORKI 360 para definir marcos de competencias aplicables a sus clientes del sector público y privado. 2. El rol del jefe inmediato es decisivo para garantizar el éxito del proceso. El liderazgo evaluador debe ejercerse como una función activa, ética y orientada a resultados. Las herramientas de WORKI 360 pueden incluir módulos de formación para jefaturas, centrados en retroalimentación, evaluación objetiva y liderazgo técnico. 3. La retroalimentación deja de ser un trámite y se convierte en una acción de gestión del talento. Una conversación estructurada, con base en evidencia y orientada al desarrollo, fortalece el compromiso y alinea al colaborador con los objetivos institucionales. Este modelo puede ser replicado o complementado por WORKI 360 con plantillas y protocolos de retroalimentación adaptables a cada sector. 4. La evaluación como motor de cultura organizacional. El modelo SERVIR ha comenzado a modificar la cultura pasiva y jerárquica del empleo público, introduciendo una visión profesional, meritocrática y orientada al ciudadano. Este mismo enfoque puede ser escalado a nivel organizacional por WORKI 360 mediante diagnósticos de clima y cultura organizacional, integrados a resultados de desempeño. 5. El compromiso del colaborador es el factor diferenciador. Más allá de habilidades técnicas, el compromiso define el nivel real de rendimiento. Las soluciones de gestión de desempeño de WORKI 360 podrían incorporar métricas de compromiso y sistemas de reconocimiento vinculados directamente con resultados de evaluación. 6. Evaluar no es solo calificar: es gestionar resultados. La articulación entre la evaluación y la gestión por resultados permite alinear esfuerzos individuales con metas institucionales. WORKI 360 puede adaptar esta lógica para clientes que deseen migrar de una cultura de tareas a una de impactos medibles. 7. La matriz de calibración como mecanismo de justicia y equidad interna. Esta herramienta permite evitar distorsiones entre evaluadores, garantizando consistencia en la asignación de calificaciones. Su inclusión en plataformas como las de WORKI 360 fortalecería la credibilidad y legalidad de los sistemas de evaluación implementados. 8. Evitar errores conceptuales del evaluador es clave para el éxito del sistema. Desde el sesgo personal hasta la falta de retroalimentación, estos errores comprometen todo el proceso. WORKI 360 puede ofrecer soluciones formativas, manuales interactivos o checklists de buenas prácticas para asegurar la correcta ejecución del rol evaluador. 9. Las barreras culturales son el desafío más profundo. Transformar hábitos arraigados en el aparato estatal exige estrategias de cambio organizacional. WORKI 360 puede posicionarse como socio estratégico en este proceso, desarrollando planes de transición cultural o campañas internas alineadas al nuevo modelo de gestión. 10. Las herramientas de análisis convierten datos en decisiones. El uso de dashboards, matrices de talento, análisis longitudinal y reportes segmentados permite transformar la evaluación en conocimiento útil para el planeamiento estratégico. WORKI 360 puede fortalecer su propuesta de valor incorporando herramientas de visualización de datos integradas a los resultados de desempeño. Conclusión general: El modelo SERVIR no solo plantea una forma técnica de evaluar, sino que propone un nuevo contrato organizacional basado en mérito, resultados y compromiso. WORKI 360, como plataforma de soluciones en gestión humana, puede alinear perfectamente sus herramientas con esta visión, no solo para facilitar el proceso, sino para convertirlo en una verdadera palanca de transformación institucional. La integración de una evaluación rigurosa, con soporte tecnológico, análisis de datos y gestión del cambio, representa una oportunidad clara para que WORKI 360 consolide su posicionamiento como referente en transformación del talento dentro y fuera del sector público.