Índice del contenido

¿Qué rol juega la evaluación del desempeño en el crecimiento profesional dentro de la administración pública?

La evaluación del desempeño, cuando está bien diseñada e implementada, no es un simple instrumento de control; es una brújula para el crecimiento profesional dentro de la administración pública. En el contexto de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), esta herramienta representa la conexión tangible entre el rendimiento diario y el desarrollo de carrera de cada funcionario.

1. Identificación de potenciales de liderazgo

Uno de los mayores aportes de la evaluación del desempeño es su capacidad para identificar competencias ocultas o poco visibles. Gracias a criterios medibles y comparables, la CNSC puede detectar funcionarios con capacidades de liderazgo natural que podrían asumir retos más grandes en corto plazo. Esta visión anticipada es invaluable para una administración pública que necesita renovar constantemente su talento directivo.

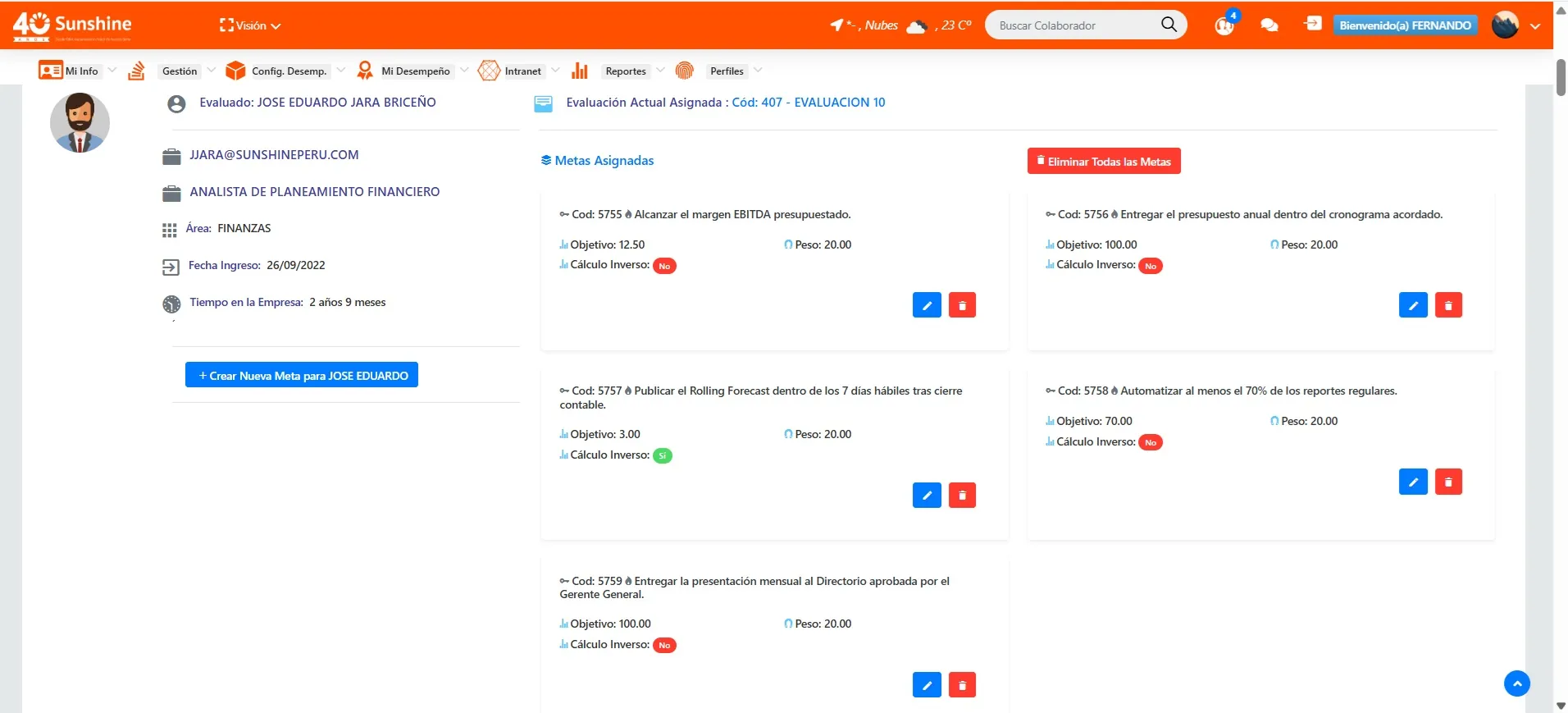

2. Diseño de planes de carrera personalizados

La evaluación proporciona datos fundamentales que permiten orientar los programas de formación y los planes de carrera. Si un servidor público obtiene resultados destacados en análisis de datos, pero bajos en comunicación institucional, la CNSC puede dirigir capacitaciones específicas que fortalezcan esas habilidades. Así, se construyen perfiles equilibrados y se disminuyen las brechas de talento.

3. Transparencia y meritocracia

Cuando el crecimiento profesional se basa en evaluaciones justas y claras, se fortalece la confianza en el sistema de carrera administrativa. La CNSC ha trabajado en los últimos años por consolidar una cultura meritocrática donde el avance profesional no se base en afinidades políticas, sino en resultados verificables. Esto no solo motiva, sino que además reduce la corrupción.

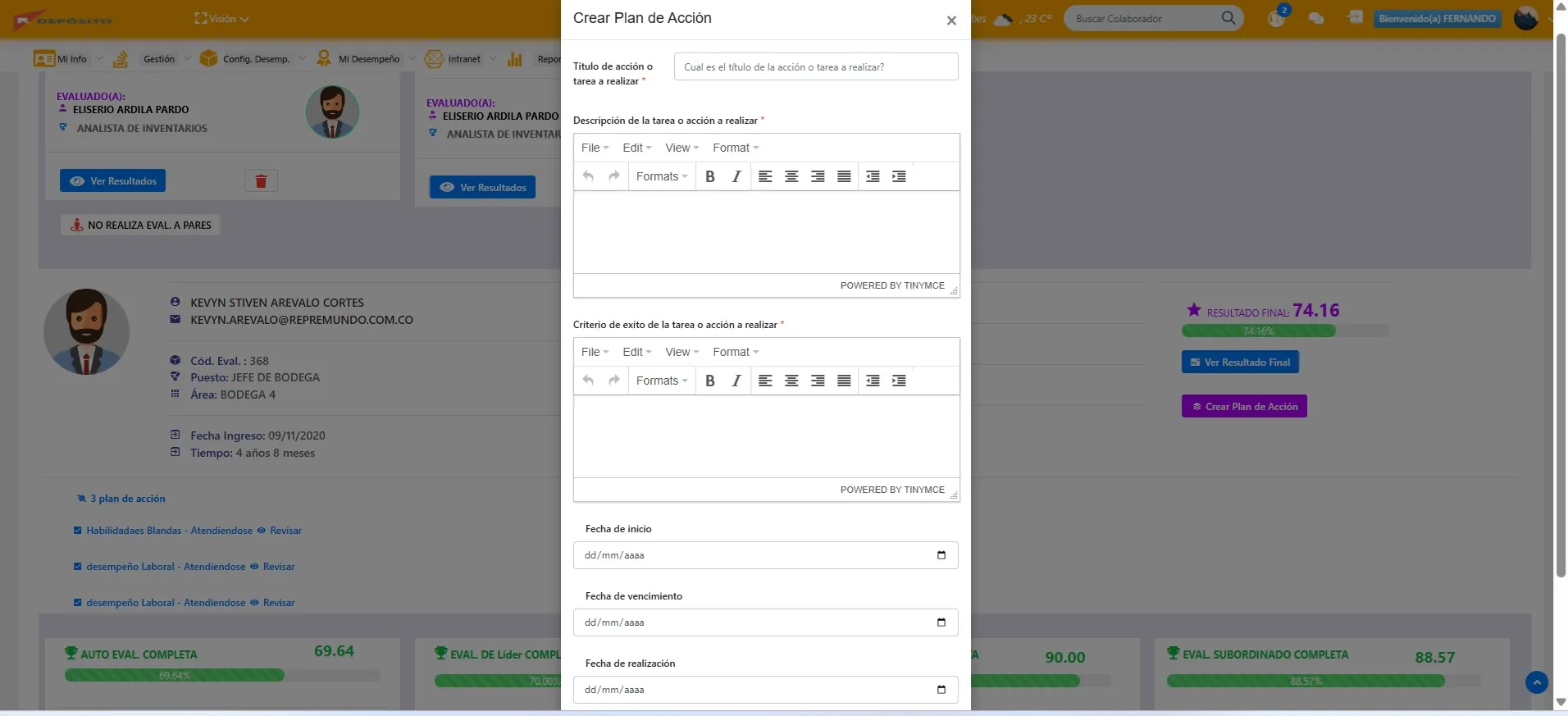

4. Retroalimentación como motor de mejora

Más allá de una calificación numérica, las evaluaciones deben ser generadoras de conversaciones productivas. El feedback oportuno permite que los funcionarios entiendan sus áreas de oportunidad, aprendan de sus errores y reorienten sus esfuerzos. En la práctica, es una herramienta de coaching continuo.

5. Promoción del sentido de pertenencia

Un modelo evaluativo enfocado en el crecimiento personal y no en la penalización, fomenta el compromiso y la identidad institucional. Cuando el servidor entiende que su desarrollo está directamente conectado con el éxito de su equipo y de la entidad, se activa una dinámica de corresponsabilidad que fortalece la cultura pública.

6. Fomento del aprendizaje organizacional

Cada evaluación genera datos, cada dato genera tendencias, y cada tendencia abre oportunidades de aprendizaje colectivo. La CNSC puede utilizar estas evaluaciones como un laboratorio de conocimiento que permite rediseñar procesos, mejorar liderazgos y generar ciclos virtuosos de innovación pública.

En definitiva, la evaluación del desempeño no solo permite observar quién hace bien su trabajo. En el ámbito de la CNSC, representa una palanca estratégica para construir una administración pública más competente, justa, meritocrática y orientada al ciudadano.

¿Qué retos enfrenta la CNSC en la implementación de modelos de evaluación eficaces?

Los modelos de evaluación del desempeño no están exentos de desafíos. En el caso particular de la CNSC, estos retos se multiplican por el tamaño del sistema público, la diversidad de perfiles funcionales y la necesidad de garantizar objetividad en cada paso. 1. La resistencia cultural al cambio Uno de los obstáculos más notorios es la percepción arraigada de que la evaluación es un mecanismo punitivo. Muchos servidores públicos aún ven con recelo este proceso, lo que mina su efectividad y credibilidad. Superar esta barrera implica transformar la cultura institucional hacia una visión de mejora continua. 2. Falta de estandarización entre entidades Aunque la CNSC actúa como ente rector, cada entidad tiene cierto margen de autonomía para implementar evaluaciones. Esto ha derivado en procesos dispares, donde algunos son rigurosos y otros laxos. La ausencia de estándares únicos dificulta comparar, interpretar y usar los resultados a nivel nacional. 3. Capacitación de los evaluadores Un sistema de evaluación es tan fuerte como sus evaluadores. Lamentablemente, no todos los líderes están entrenados para ofrecer una retroalimentación constructiva, objetiva y basada en evidencia. Esto puede sesgar el sistema y generar desconfianza. 4. Integración tecnológica limitada Aunque se han dado avances digitales, muchas entidades aún utilizan formatos manuales o sistemas obsoletos que limitan la trazabilidad y análisis de datos. La CNSC enfrenta el reto de modernizar estas plataformas y garantizar su interoperabilidad. 5. Desarticulación con los planes de desarrollo institucional A veces la evaluación del desempeño se convierte en una práctica aislada, desconectada de los objetivos institucionales. Esto diluye su valor estratégico. Es clave que la CNSC promueva una vinculación directa entre los planes de mejora individuales y las metas colectivas. 6. Dificultad para medir competencias blandas Mientras que medir el cumplimiento de tareas es sencillo, evaluar habilidades como liderazgo, ética o innovación sigue siendo un desafío. La CNSC debe avanzar en metodologías cualitativas que capten estas dimensiones humanas sin caer en la subjetividad. 7. Bajo aprovechamiento de los resultados Finalmente, muchas evaluaciones terminan archivadas sin que los resultados generen acciones concretas. El reto está en convertir los informes en hojas de ruta para la formación, el liderazgo y la transformación organizacional. Estos desafíos no son insuperables. Por el contrario, constituyen oportunidades para rediseñar un modelo de evaluación que sea verdaderamente útil, justo, moderno y transformador. La CNSC tiene en sus manos el poder de liderar este proceso a nivel nacional.

¿Cómo se gestiona la resistencia al cambio cuando se implementan nuevos sistemas de evaluación?

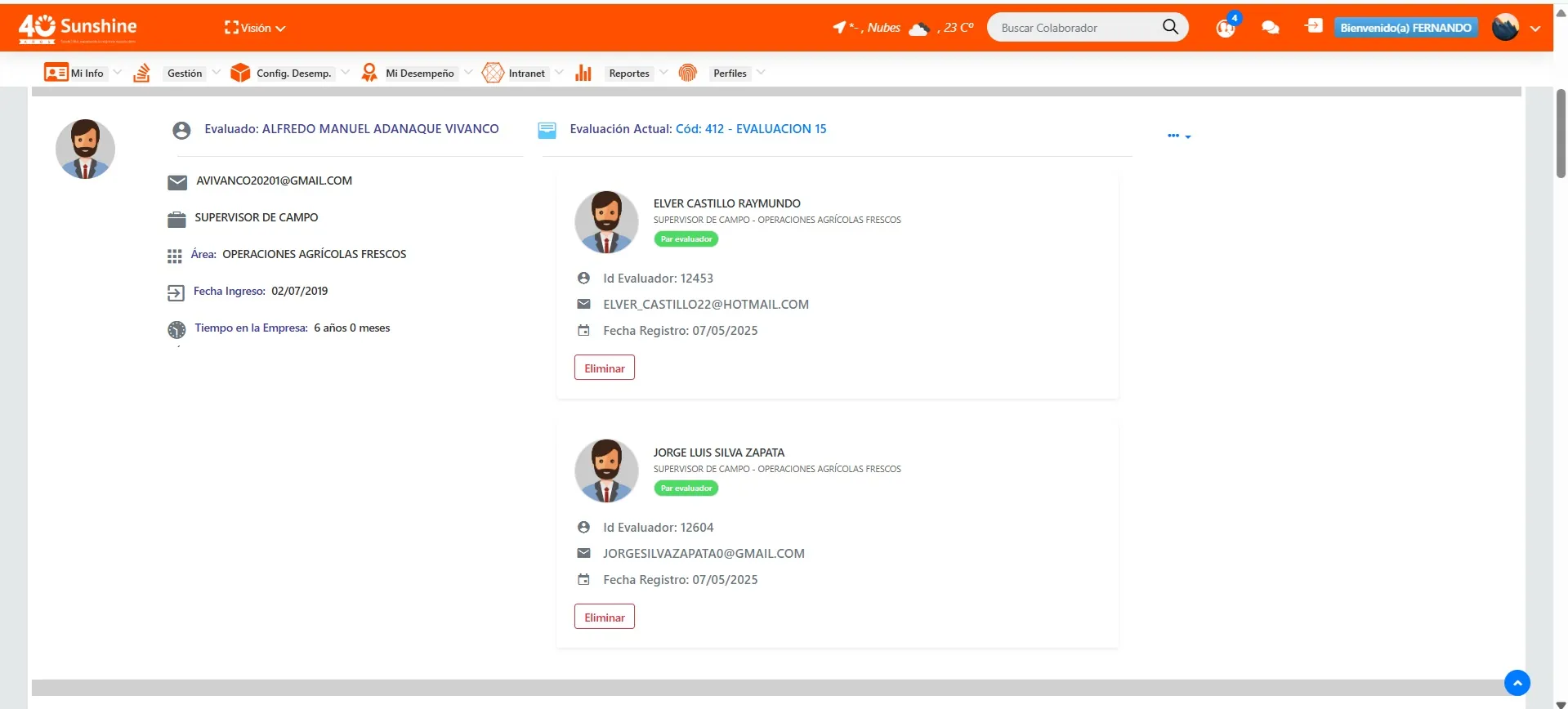

La resistencia al cambio es una respuesta humana natural ante lo desconocido o lo que se percibe como una amenaza. En el contexto de la CNSC, implementar un nuevo modelo de evaluación del desempeño implica reconfigurar hábitos, introducir nuevas tecnologías y alterar estructuras de poder informales. Esta transición, si no se maneja de forma estratégica, puede fracasar antes de comenzar. 1. Comunicación transparente desde el inicio El primer paso para disminuir la resistencia es comunicar de forma clara y anticipada el por qué, el para qué y el cómo del cambio. La CNSC debe informar a todos los niveles jerárquicos que la evaluación no es una herramienta de control sino una vía para la mejora continua, la formación y la transparencia. Cuanto más comprenda el funcionario el valor agregado del nuevo modelo, más rápido lo aceptará. 2. Involucramiento temprano del talento humano Uno de los errores más comunes es diseñar los nuevos sistemas evaluativos desde los escritorios directivos, sin escuchar a quienes serán evaluados. La resistencia se reduce cuando los funcionarios se sienten parte del diseño, cuando son escuchados, consultados y sus recomendaciones son integradas. Este enfoque participativo genera apropiación y compromiso. 3. Formación y acompañamiento continuo Todo nuevo modelo requiere nuevas competencias. Si la CNSC lanza un sistema más digital, más basado en competencias o con componentes de evaluación 360°, debe garantizar que cada funcionario esté formado y acompañado en su implementación. Esto incluye manuales, talleres prácticos, mentoría y espacios para resolver dudas. 4. Identificación y gestión de liderazgos intermedios Los líderes de nivel medio (jefes de oficina, coordinadores, supervisores) son claves para el éxito o el fracaso de un nuevo sistema. Si ellos se oponen, probablemente sus equipos también lo harán. La CNSC debe trabajar con estos líderes para que se conviertan en embajadores del cambio, facilitadores del proceso y defensores de la nueva visión. 5. Estrategia de “pequeñas victorias” Para evitar rechazo masivo, es efectivo implementar el nuevo sistema en fases, empezando por áreas o regiones piloto. Al mostrar resultados positivos iniciales —como mejoras en clima laboral, eficiencia o capacitación— se genera credibilidad en el cambio. Estas "pequeñas victorias" permiten ganar confianza progresivamente. 6. Escucha activa y ajustes dinámicos No hay modelo perfecto desde el inicio. Por ello, es esencial que la CNSC establezca canales permanentes de retroalimentación. Si un proceso no está funcionando, debe haber voluntad de modificarlo en tiempo real. Esta flexibilidad disminuye la percepción de “imposición” y refuerza la idea de co-construcción. 7. Reconocimiento a los impulsores del cambio El cambio debe celebrarse. Reconocer públicamente a aquellos funcionarios que adoptan primero el nuevo sistema, que colaboran activamente y que demuestran compromiso, crea una cultura positiva y contagiosa. Los incentivos simbólicos o materiales son poderosos aliados para combatir la resistencia. La resistencia al cambio no se elimina, se gestiona. Cuando se aborda con liderazgo, empatía y estrategia, puede transformarse en una oportunidad para fortalecer la cultura organizacional. La CNSC tiene el reto —y la responsabilidad— de demostrar que cambiar el modelo de evaluación no es una amenaza, sino una evolución inevitable hacia la excelencia pública.

¿Qué papel tiene la ética profesional en el proceso de evaluación del desempeño?

La ética profesional es el cimiento invisible pero esencial sobre el cual se construye cualquier sistema de evaluación justo, transparente y efectivo. En la CNSC, donde la meritocracia es el pilar del servicio civil, la ética se convierte en el criterio no negociable que legitima todo el proceso evaluativo. 1. Garantía de imparcialidad del evaluador La ética obliga al evaluador a actuar con objetividad, sin favoritismos, rencores personales o intereses políticos. Evaluar no es un acto técnico únicamente, es un acto moral. Un líder ético es consciente del impacto que una calificación puede tener en la carrera, la motivación y la vida del funcionario evaluado. Por eso, debe hacerlo con responsabilidad, justicia y evidencia clara. 2. Transparencia en cada etapa del proceso Desde la comunicación de los criterios hasta la entrega de resultados, todo el proceso debe estar permeado por valores éticos como la honestidad, la justicia y la equidad. La CNSC ha dado pasos importantes en esta línea, publicando lineamientos claros, estandarizando instrumentos y promoviendo el uso de plataformas digitales que dificulten manipulaciones. 3. Confidencialidad como principio rector La ética también protege la intimidad laboral. Los resultados de una evaluación deben tratarse con total confidencialidad. No pueden ser objeto de burlas, comentarios informales o manipulación política. La CNSC debe seguir reforzando protocolos de seguridad de la información que salvaguarden este principio. 4. Responsabilidad del evaluado La ética no es solo responsabilidad del evaluador. El evaluado también debe asumir su rol con transparencia, reconociendo áreas de mejora, aceptando la retroalimentación y no manipulando el proceso con falsas justificaciones. La ética se construye en doble vía. 5. Prevención de conflictos de interés Una buena práctica ética es evitar que un evaluador tenga relación de parentesco, afinidad política o conflicto económico con el evaluado. La CNSC debe mantener actualizadas sus bases de datos y filtros para prevenir estas situaciones que pueden contaminar los resultados. 6. Formación ética continua El compromiso ético no nace por decreto. Debe ser cultivado constantemente a través de talleres, sensibilizaciones, liderazgo ejemplar y entornos institucionales que premien la conducta íntegra. Si la ética no se practica cotidianamente, se diluye. 7. Ética como cultura, no como excepción Finalmente, lo ético no debe verse como una exigencia puntual del proceso de evaluación, sino como una característica permanente del servicio público. La CNSC debe liderar con el ejemplo, mostrando que la evaluación no es una herramienta de poder, sino un instrumento de equidad y mejora institucional. En síntesis, sin ética, no hay legitimidad; y sin legitimidad, no hay confianza. La ética profesional es, en última instancia, la garantía de que la evaluación del desempeño en la CNSC no solo mide lo que haces, sino cómo lo haces y con qué integridad lo logras.

¿Qué tan viable es un modelo de evaluación 360° en el contexto de la CNSC?

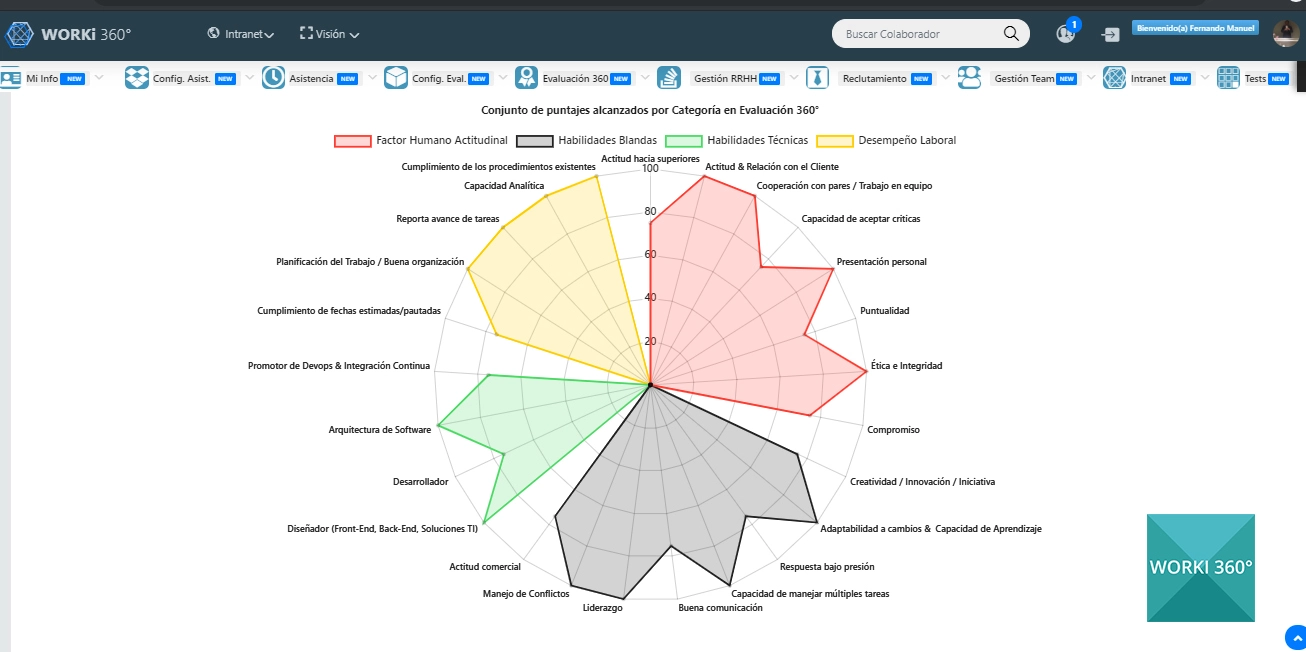

La evaluación 360° ha sido ampliamente adoptada en el sector privado como una herramienta integral para medir el desempeño desde múltiples perspectivas: superiores, pares, subordinados e incluso usuarios. Pero, ¿es viable este enfoque en una institución pública como la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)? La respuesta es afirmativa, aunque con matices importantes que deben ser analizados desde la viabilidad técnica, cultural y operativa.

1. Fortalezas del modelo 360° para la administración pública

Lo más poderoso del modelo 360° es su enfoque holístico. En vez de depender únicamente del juicio del superior inmediato, el funcionario recibe una visión completa de su desempeño, incluyendo aspectos que podrían pasar desapercibidos. Para la CNSC, esto representa una oportunidad estratégica para detectar con mayor precisión tanto el liderazgo real como los puntos ciegos de comportamiento o comunicación de los servidores públicos.

Además, en entornos donde el trabajo colaborativo es esencial —como sucede en el servicio civil— este modelo permite capturar dimensiones clave como el trabajo en equipo, la empatía, el cumplimiento ético y la capacidad de generar confianza. Todas ellas son competencias críticas en la administración pública actual.

2. Requisitos para su implementación efectiva en la CNSC

No obstante, la viabilidad del modelo 360° requiere de condiciones muy específicas. La CNSC tendría que cumplir y garantizar los siguientes elementos:

Cultura organizacional madura: La evaluación 360° solo funciona si existe un ambiente de confianza y profesionalismo. En contextos donde existe temor a la represalia o falta de transparencia, las respuestas pueden ser sesgadas o manipuladas.

Formación intensiva: Tanto evaluadores como evaluados deben ser capacitados para comprender la finalidad de este modelo, interpretar sus resultados y reaccionar constructivamente al feedback recibido.

Plataformas tecnológicas robustas: El volumen de información que genera un 360° es inmenso. La CNSC necesitaría sistemas automatizados que permitan recolectar, analizar y resguardar datos de manera segura, anónima y eficiente.

Marco normativo claro: Es fundamental que exista una reglamentación que respalde el uso del modelo, delimitando su alcance, uso de resultados, tiempos y mecanismos de apelación en caso de inconformidad.

3. Obstáculos potenciales y cómo superarlos

Uno de los principales temores frente a la evaluación 360° es el uso inadecuado de los resultados, especialmente si estos son emitidos por pares o subordinados. Existe el riesgo de convertir el sistema en un mecanismo de venganza o favoritismo.

Para mitigar este riesgo, la CNSC podría implementar:

Evaluaciones anónimas con supervisión técnica.

Criterios objetivos para ponderar las respuestas.

Indicadores de coherencia y confiabilidad de datos.

4. Casos internacionales como guía

Algunos países como Canadá, Chile y el Reino Unido han experimentado con modelos de evaluación 360° en sus estructuras gubernamentales, obteniendo buenos resultados cuando se ha garantizado anonimato, justicia procesal y objetivos de desarrollo personal más que de sanción. La CNSC podría aprender de estas experiencias, adaptando prácticas exitosas a la realidad institucional colombiana.

5. Valor estratégico para la gerencia pública

Implementar el modelo 360° le permitiría a la CNSC identificar no solo quién cumple tareas, sino quién influye positivamente en su entorno, quién motiva equipos, quién actúa con integridad en momentos de presión, y quién está listo para asumir desafíos mayores. Esto la posiciona como una entidad moderna, centrada en el desarrollo del talento público, capaz de anticiparse a los retos del siglo XXI.

En conclusión, la evaluación 360° es viable en la CNSC si se asume como un proceso transformacional, no simplemente instrumental. Implica romper viejos paradigmas, asumir un liderazgo basado en la confianza y fortalecer una cultura institucional donde la retroalimentación sea vista como una herramienta de crecimiento, no como una amenaza.

¿Qué aprendizajes ha generado la CNSC a partir de errores en evaluaciones pasadas?

En toda institución pública madura, los errores no se ocultan: se analizan, se documentan y se convierten en oportunidades de mejora. La CNSC, como ente rector del mérito y la evaluación del talento humano en el servicio civil colombiano, ha atravesado una curva de aprendizaje que le ha permitido fortalecer su modelo evaluativo con base en fallos y retroalimentaciones reales.

1. El peligro de la subjetividad excesiva

Uno de los errores recurrentes identificados en ciclos anteriores fue dejar demasiado margen interpretativo a los evaluadores. Cuando los criterios no estaban claramente definidos, el proceso se volvía vulnerable a juicios personales, sesgos y decisiones arbitrarias. Como respuesta, la CNSC trabajó en construir marcos de competencias y escalas más objetivas que permitieran medir con mayor claridad comportamientos observables.

2. La falta de seguimiento a planes de mejora

Durante muchos años, el proceso evaluativo terminaba con la entrega del puntaje. Sin embargo, se detectó que no existía un acompañamiento real posterior para ejecutar los planes de mejoramiento derivados. Hoy, la CNSC promueve una visión de evaluación como ciclo, donde el seguimiento es tan importante como la medición inicial.

3. Evaluaciones que no dialogaban con la realidad laboral

Otro error fue diseñar modelos muy generales, sin adaptarlos al contexto específico de cada entidad, dependencia o perfil funcional. Esto provocaba que ciertos indicadores no tuvieran sentido para el evaluado o el evaluador. A partir de esto, la CNSC ha avanzado hacia esquemas más personalizados y sectorizados, manteniendo la estandarización sin sacrificar relevancia.

4. Bajo uso estratégico de los resultados

Históricamente, los resultados de las evaluaciones se usaban como parte de los requisitos para ascensos o sanciones, pero no como fuente de información gerencial. Este enfoque limitaba el potencial transformador del proceso. Hoy, la CNSC está promoviendo el análisis de datos evaluativos para construir mapas de talento, detectar brechas de formación, y generar políticas más inteligentes en gestión del capital humano.

5. Limitaciones tecnológicas y burocracia

En años anteriores, las plataformas tecnológicas utilizadas eran rudimentarias, lentas y poco amigables para el usuario. La CNSC reconoció esta falla y actualmente trabaja en procesos de transformación digital que integren inteligencia de datos, trazabilidad documental y acceso transparente a la información.

6. Falta de preparación en los evaluadores

Uno de los aprendizajes más relevantes fue entender que no cualquier jefe es un buen evaluador. Ser objetivo, justo, empático y analítico requiere habilidades específicas. Hoy, la CNSC prioriza la capacitación del evaluador como eje fundamental del proceso.

7. Lecciones institucionales sobre la rendición de cuentas

Finalmente, los errores evaluativos también generaron reflexiones profundas sobre el rol de la CNSC como garante de la confianza ciudadana. Cada error mal gestionado podía dañar no solo a un funcionario, sino la percepción general del sistema público. Esto ha elevado los estándares de transparencia, control interno y auditoría del proceso.

En suma, los errores no han debilitado a la CNSC; la han fortalecido. Cada desacierto ha sido convertido en aprendizaje institucional, y hoy el sistema de evaluación del desempeño se muestra más maduro, moderno y enfocado en generar valor para las entidades y para los ciudadanos.

¿Qué herramientas de Business Intelligence podrían mejorar la evaluación del desempeño?

En un entorno público cada vez más demandante y centrado en resultados, la evaluación del desempeño ya no puede depender exclusivamente de planillas manuales, formularios impresos o criterios subjetivos aislados. La CNSC, como ente garante del mérito, tiene ante sí una oportunidad histórica: aprovechar las herramientas de Business Intelligence (BI) para transformar su sistema evaluativo en una plataforma predictiva, automatizada, eficiente y estratégica.

1. Dashboards inteligentes para toma de decisiones gerenciales

Una de las principales aplicaciones del Business Intelligence es la generación de dashboards dinámicos y personalizados. A través de plataformas como Power BI o Tableau, la CNSC puede consolidar, visualizar y analizar en tiempo real los datos de desempeño de miles de funcionarios públicos.

Estos tableros permiten:

Identificar patrones de desempeño por región, nivel jerárquico o sector.

Detectar unidades con alto o bajo rendimiento de forma inmediata.

Monitorear el cumplimiento de metas individuales e institucionales de forma comparativa.

El gran valor de estos dashboards es que facilitan la toma de decisiones rápidas y basadas en evidencia, algo crucial para la alta gerencia pública.

2. Sistemas de alertas tempranas

Gracias a algoritmos de BI, es posible establecer indicadores críticos que activen alertas cuando un funcionario acumula evaluaciones negativas consecutivas, presenta variaciones inusuales o cuando un equipo completo empieza a registrar una caída en su rendimiento.

Estas alertas permiten intervenir de forma preventiva antes de que se consoliden crisis de talento, mal clima organizacional o ineficiencias operativas.

3. Análisis de texto y minería de opiniones

Las evaluaciones del desempeño muchas veces incluyen campos de observaciones cualitativas, que son ricas en información, pero difíciles de sistematizar. Con herramientas de BI basadas en Natural Language Processing (NLP), como Microsoft Cognitive Services o IBM Watson, la CNSC puede analizar grandes volúmenes de texto para identificar:

Sentimientos predominantes (positivos, neutros o negativos).

Frecuencia de palabras clave asociadas a competencias.

Patrones en las recomendaciones o comentarios del evaluador.

Este tipo de análisis cualitativo automatizado agrega una capa profunda al entendimiento del clima laboral y de la percepción del desempeño.

4. Integración con sistemas de talento humano y formación

Las herramientas BI permiten interconectar los resultados de evaluación con los módulos de capacitación, bienestar, ausentismo y gestión de hojas de vida. De esta manera, la CNSC podría responder preguntas como:

¿Los funcionarios con mejor desempeño asisten más a capacitaciones?

¿Existe correlación entre el bienestar laboral y las calificaciones?

¿Qué áreas funcionales requieren mayor inversión en formación?

Este enfoque integral permite alinear la evaluación con estrategias de desarrollo de talento, no solo de diagnóstico.

5. Evaluación de tendencias históricas y proyección futura

Con BI, es posible construir líneas de tiempo que permitan analizar la evolución del desempeño a lo largo de los años. Así, se pueden identificar mejoras sostenidas, estancamientos o regresiones. Además, con modelos predictivos simples basados en series temporales, la CNSC podría proyectar escenarios futuros y prepararse anticipadamente.

Por ejemplo: si se identifica que ciertos perfiles tienen una caída de desempeño tras cierto número de años en el cargo, se pueden diseñar estrategias de rotación o refrescamiento profesional.

6. Aplicaciones móviles y accesibilidad en campo

La implementación de BI también permite desarrollar interfaces móviles para que los funcionarios puedan visualizar sus reportes personales de evaluación, autoevaluarse o recibir retroalimentación de forma ágil. Esto es especialmente útil para zonas rurales o entidades descentralizadas, donde el acceso a estaciones fijas es limitado.

7. Seguridad, trazabilidad y transparencia

Toda herramienta BI incorpora un robusto sistema de trazabilidad. Esto permite saber quién ingresó información, cuándo fue evaluada, qué cambios se realizaron y con qué justificación. Esta bitácora digital refuerza la transparencia del proceso evaluativo, lo que fortalece la confianza en el sistema público.

Plataformas BI recomendadas para la CNSC:

Microsoft Power BI: Integración sencilla con Excel, Office y Azure.

Tableau: Visualizaciones avanzadas, incluso para datos no estructurados.

Qlik Sense: Alto nivel de personalización para el sector público.

Looker (Google Cloud): Ideal para organizaciones con infraestructura en la nube.

Conclusión:

La adopción de Business Intelligence no es una opción para la CNSC, es una necesidad. Estas herramientas no solo optimizan el proceso evaluativo, sino que lo transforman en una fuente estratégica de inteligencia institucional. Permiten pasar del control al análisis, del dato crudo al conocimiento accionable, y de la evaluación pasiva a la gestión proactiva del desempeño.

¿Qué tan alineado está el modelo evaluativo con la normativa de empleo público en Colombia?

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) no solo diseña sistemas de evaluación del desempeño por convicción institucional, sino porque está mandatada por la ley a velar por el mérito, la transparencia y la eficiencia en el empleo público. Esto hace que la alineación del modelo evaluativo con la normativa colombiana no sea un ideal, sino una obligación jurídica y ética.

1. Marco normativo que regula la evaluación del desempeño

El modelo evaluativo de la CNSC se basa principalmente en lo establecido por la Ley 909 de 2004, que regula el empleo público y la carrera administrativa, así como el Decreto 1227 de 2005, que detalla aspectos operativos como los factores de evaluación, los plazos, y los derechos del evaluado.

Entre sus disposiciones clave están:

La evaluación debe ser objetiva, continua y basada en evidencias.

Todo funcionario de carrera debe ser evaluado periódicamente.

La evaluación debe estar orientada al cumplimiento de metas e indicadores.

Se deben garantizar mecanismos de apelación y segunda instancia.

2. Cumplimiento de los principios rectores de la función pública

El modelo de evaluación del desempeño que promueve la CNSC está construido bajo los principios de la función pública definidos por la Constitución Política de Colombia:

Meritocracia: El avance, permanencia y ascenso deben sustentarse en el mérito, no en favoritismos políticos o personales.

Publicidad y transparencia: Los criterios, fechas y resultados de evaluación deben ser públicos y verificables.

Imparcialidad: Deben existir garantías de objetividad en cada fase del proceso evaluativo.

3. Integración con el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (SIGEP)

El SIGEP es una plataforma nacional que articula toda la información del talento humano en el Estado colombiano. La CNSC ha buscado que el modelo evaluativo esté alineado con este sistema para:

Evitar duplicidades de datos.

Permitir trazabilidad de evaluaciones a lo largo de la carrera del servidor.

Validar la información de forma cruzada entre entidades y órganos de control.

Esta interoperabilidad tecnológica refuerza la legalidad, eficiencia y transparencia del proceso.

4. Armonización con los procesos de ingreso y retiro

La normativa establece que el resultado de la evaluación del desempeño puede incidir directamente en aspectos clave como:

La superación del período de prueba.

El ingreso a carrera administrativa.

El otorgamiento de incentivos, comisiones o ascensos.

La declaración de insubsistencia del cargo por bajo desempeño.

En todos estos puntos, el modelo de evaluación debe respetar estrictamente los procedimientos legales, garantizando el debido proceso, el derecho a la defensa y la transparencia. La CNSC ha diseñado guías específicas y modelos estandarizados para prevenir errores administrativos que puedan terminar en demandas o nulidades.

5. Control judicial y precedentes del Consejo de Estado

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha definido varios precedentes sobre la legalidad del proceso de evaluación. Por ejemplo:

No es válida una evaluación que no esté debidamente motivada.

Se considera nulo un proceso evaluativo si no se garantiza el derecho a réplica del evaluado.

Es obligatorio realizar las evaluaciones dentro de los plazos establecidos por la ley.

Estos fallos han llevado a que la CNSC sea cada vez más rigurosa en la forma, fondo y seguimiento de cada proceso, disminuyendo el margen de error jurídico.

6. Actualización normativa y desafíos pendientes

A pesar de los avances, existen tensiones y vacíos normativos que deben resolverse. Algunos retos detectados son:

La necesidad de modernizar los criterios de evaluación para incluir competencias blandas y digitales.

La incorporación de metodologías modernas como el 360° aún no está reglamentada explícitamente.

Falta una norma que articule evaluación, formación y bienestar laboral en un ciclo integral de desarrollo del servidor público.

La CNSC ha propuesto desde distintos foros técnicos la actualización de la Ley 909 para incorporar estos elementos, pero este es un proceso que depende también del Congreso de la República.

7. Coherencia con los estándares internacionales

Además de la normativa nacional, la CNSC ha procurado alinear su modelo evaluativo con estándares promovidos por organismos internacionales como la OCDE, que exigen:

Sistemas de evaluación orientados a resultados y desempeño institucional.

Transparencia como pilar del empleo público.

Evaluaciones vinculadas al desarrollo de carrera y mejora del servicio al ciudadano.

La inclusión de Colombia en la OCDE impone un compromiso de homologación de buenas prácticas, y la CNSC lo ha asumido como parte de su visión estratégica.

Conclusión:

El modelo de evaluación del desempeño de la CNSC no solo está alineado con la normativa del empleo público colombiano, sino que la fortalece y la lleva a niveles más altos de transparencia, eficiencia y modernidad. Sin embargo, el marco legal debe evolucionar al ritmo del entorno laboral y tecnológico, y es tarea de la CNSC continuar liderando este proceso de transformación normativa con enfoque técnico y meritocrático.

¿Qué tecnologías emergentes podrían revolucionar la evaluación del desempeño en la CNSC?

En el dinámico entorno actual, la evaluación del desempeño no puede seguir operando con herramientas del siglo pasado. Si la CNSC quiere consolidarse como líder de un servicio civil moderno, inclusivo y meritocrático, debe abrazar las tecnologías emergentes que están transformando la gestión del talento a nivel mundial. No se trata solo de digitalizar formularios; se trata de crear un ecosistema evaluativo más inteligente, predictivo, automatizado y humano al mismo tiempo. A continuación, presentamos las principales tecnologías emergentes con el potencial de revolucionar la evaluación del desempeño en la CNSC: 1. Inteligencia Artificial (IA) para la predicción de desempeño La IA tiene la capacidad de procesar grandes volúmenes de datos históricos de evaluaciones, productividad, asistencia, formación y retroalimentaciones cualitativas. A través del uso de modelos de machine learning, la CNSC podría: Predecir la probabilidad de bajo o alto desempeño futuro en ciertos cargos o funciones. Identificar patrones de riesgo institucional asociados al ausentismo, desmotivación o fuga de talento. Recomendar rutas de capacitación personalizadas según las debilidades recurrentes detectadas. Esto permitiría a la CNSC no solo evaluar, sino anticiparse, transformar y optimizar el talento humano antes de que surjan las brechas. 2. Blockchain para trazabilidad y transparencia La tecnología blockchain puede garantizar la inalterabilidad y autenticidad de cada evaluación registrada. Esto es especialmente valioso en procesos donde se requiere confianza pública y cero tolerancia al fraude o manipulación de resultados. Cada paso del proceso evaluativo —desde la creación del formato, la fecha de diligenciamiento, la identidad del evaluador, hasta las observaciones finales— puede quedar registrada en un bloque inmodificable, lo que hace de la evaluación un instrumento jurídicamente sólido y éticamente incuestionable. 3. Evaluación con realidad virtual (RV) y simulación Una de las tecnologías más disruptivas en el campo de la evaluación de competencias es la RV. A través de simuladores inmersivos, se puede observar el comportamiento real del funcionario en situaciones críticas: Simulaciones de atención al ciudadano. Escenarios de manejo de crisis institucionales. Dilemas éticos y toma de decisiones bajo presión. Este tipo de evaluación no depende de juicios subjetivos, sino de la evidencia observable en tiempo real. Además, permite medir habilidades como liderazgo, pensamiento crítico y trabajo bajo presión. 4. Chatbots con lenguaje natural para feedback continuo La integración de asistentes virtuales o chatbots con procesamiento de lenguaje natural permitiría a los funcionarios recibir retroalimentación en tiempo real sobre su desempeño, consultar su historial, sugerencias de mejora o incluso resolver dudas sobre el proceso evaluativo. Esto democratiza el acceso a la información, agiliza la interacción y permite una cultura de feedback permanente y no estacional, como suele ocurrir con las evaluaciones anuales. 5. Análisis emocional y reconocimiento facial (con precauciones éticas) Tecnologías de análisis emocional basadas en visión computarizada pueden identificar señales de estrés, motivación o desinterés durante procesos de evaluación o entrevistas. Si bien su implementación requiere una regulación ética estricta, pueden ser útiles para funciones sensibles donde el control emocional es crucial. Por ejemplo, podría usarse con moderación para medir cómo reacciona un directivo ante una situación simulada de conflicto o presión ciudadana. 6. Gamificación para evaluación lúdica y motivadora La gamificación consiste en aplicar elementos de juego a procesos laborales. En el caso de la evaluación del desempeño, pueden usarse plataformas interactivas donde los funcionarios acumulen puntos, badges (insignias) o niveles según sus logros, cumplimiento de metas y formación continua. Esto convierte el proceso evaluativo en una experiencia motivadora, atractiva y más aceptada por nuevas generaciones de servidores públicos. 7. Integración con plataformas de analítica avanzada La integración con sistemas de People Analytics permite crear modelos de desempeño que combinan variables de clima organizacional, productividad, formación y comportamiento. Herramientas como SAP SuccessFactors, Workday o Cornerstone ya utilizan este enfoque en gobiernos de Europa y Asia. La CNSC podría usar estos modelos para tomar decisiones macro: reasignación de talento, rediseño de estructuras, anticipación de necesidades formativas, entre otras. 8. Evaluaciones por voz con tecnología de reconocimiento del habla Tecnologías como Google Speech-to-Text y Amazon Transcribe permiten convertir conversaciones evaluativas en texto estructurado automáticamente. Esto permite: Analizar las reuniones de retroalimentación con criterios objetivos. Extraer indicadores de claridad comunicativa, liderazgo verbal y empatía. Crear un repositorio documental para seguimiento institucional. Consideraciones para una implementación responsable A pesar de las enormes ventajas, toda tecnología emergente debe ser usada con criterios éticos, normativos y humanos. La CNSC debe tener en cuenta: El consentimiento informado del funcionario. La transparencia sobre qué datos se recolectan y cómo se usan. La protección rigurosa de la privacidad laboral. El principio de no discriminación algorítmica (evitar sesgos en modelos de IA). Conclusión: Las tecnologías emergentes no son una amenaza para la evaluación del desempeño, son una oportunidad para hacerla más justa, precisa y transformadora. La CNSC tiene frente a sí el desafío de modernizar su modelo con visión futurista y responsabilidad institucional. Solo así podrá consolidar un servicio civil que responda a los retos del siglo XXI con datos, inteligencia, humanidad y excelencia.

¿Qué beneficios trae para la gerencia una evaluación del desempeño predictiva?

El valor de la evaluación del desempeño en la administración pública no reside únicamente en su capacidad para calificar el pasado, sino en su potencial para anticipar el futuro. Pasar de un modelo reactivo a uno predictivo representa un salto evolutivo en la forma en que la CNSC y las entidades del Estado gestionan su talento humano. Para la alta gerencia pública, este cambio no solo es estratégico: es vital. 1. Anticipación de crisis de desempeño Una evaluación predictiva permite identificar señales tempranas de deterioro en el desempeño, incluso antes de que los resultados negativos se materialicen. Por ejemplo, si un modelo de datos muestra que un funcionario ha reducido su ritmo de productividad, disminuido su participación en reuniones y aumentado sus días de incapacidad, puede estar atravesando una situación de desgaste o desmotivación. Este tipo de alertas permite intervenir oportunamente con acciones como mentorías, redistribución de carga laboral o apoyo psicosocial, evitando la pérdida de talento y las consecuencias institucionales de una baja sostenida en el rendimiento. 2. Planeación estratégica del talento humano Con herramientas predictivas, la alta gerencia puede diseñar mapas de talento que proyecten escenarios futuros: ¿Cuántos líderes se jubilarán en los próximos cinco años? ¿Qué perfiles críticos están en riesgo de fuga por bajo compromiso? ¿Qué áreas funcionales necesitarán refuerzos por aumento de carga operativa? Contar con esta información permite una mejor planeación de concursos, capacitaciones y promociones internas. Se pasa de gestionar el talento “por reacción” a liderarlo con visión anticipada. 3. Optimización de la inversión en formación y desarrollo Una evaluación predictiva también puede sugerir qué funcionarios tienen mayor potencial de aprendizaje, qué tipos de formación generan mayor impacto y en qué áreas conviene invertir más. Esto ayuda a evitar desperdicio de recursos en capacitaciones genéricas y permite diseñar programas focalizados, con alto retorno de inversión institucional. La CNSC puede, por ejemplo, priorizar el entrenamiento en liderazgo para aquellos funcionarios que muestran perfiles ascendentes según los datos de desempeño. 4. Gestión proactiva de la sucesión organizacional Uno de los dolores de cabeza en la gestión pública es la ausencia de planificación en la sucesión de cargos clave. Con modelos predictivos alimentados por datos de evaluación histórica, la CNSC puede sugerir rutas de sucesión, anticipar vacantes y garantizar continuidad operativa con líderes preparados, evitando improvisaciones que afectan la calidad del servicio al ciudadano. 5. Mejora en el diseño de estructuras organizacionales Al analizar datos predictivos sobre el rendimiento por cargo, unidad o sede, la gerencia puede identificar si ciertas estructuras están sobredimensionadas, si existen cuellos de botella o si es necesario crear nuevos roles para adaptarse a la dinámica institucional. Esto impacta directamente en la eficiencia del aparato estatal, optimizando recursos y fortaleciendo el rendimiento global de la entidad. 6. Toma de decisiones basada en evidencia y no en intuición Uno de los beneficios más poderosos de la evaluación predictiva es que reduce el margen de decisiones basadas en percepciones o presiones políticas. La gerencia puede defender sus decisiones de promoción, formación o reubicación con datos verificables y modelos analíticos robustos. Esto fortalece la meritocracia, protege la institucionalidad y genera confianza entre los funcionarios y la ciudadanía. 7. Fortalecimiento del liderazgo institucional Con datos predictivos, la CNSC puede identificar quiénes son los funcionarios con mayores capacidades para liderar procesos de cambio, asumir cargos de alta responsabilidad o impulsar proyectos estratégicos. Esto permite cultivar un liderazgo no solo técnico, sino también visionario, capaz de anticipar retos y liderar soluciones con base en análisis profundo del talento disponible. 8. Mayor alineación entre desempeño individual y metas institucionales Un modelo predictivo bien estructurado permite visualizar cómo el rendimiento de los individuos influye directamente en el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Esto ayuda a crear una cultura de rendición de cuentas orientada a resultados y centrada en el impacto social, más allá del cumplimiento administrativo. 9. Reducción de costos derivados de la rotación o bajo rendimiento Prevenir el deterioro del desempeño mediante anticipación ahorra recursos en reemplazos, procesos disciplinarios, investigaciones administrativas, y tiempo de capacitación para nuevos ingresos. La gerencia pública gana en eficiencia y eficacia. 10. Mayor prestigio institucional Una entidad que implementa modelos de evaluación predictiva no solo mejora internamente, sino que proyecta hacia la ciudadanía una imagen de modernidad, excelencia, transparencia y control estratégico del talento humano. Esto fortalece la legitimidad del Estado y aumenta la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Conclusión: La evaluación del desempeño predictiva representa un cambio de paradigma: pasar de la vigilancia al acompañamiento estratégico, de la reacción a la previsión. Para la gerencia pública y para la CNSC, es una herramienta indispensable para gobernar el presente con inteligencia y construir un servicio civil preparado para los retos del mañana. 🧾 Resumen Ejecutivo: Evaluación del Desempeño en la CNSC como Palanca Estratégica para la Gestión Gerencial Moderna Este artículo ha explorado en profundidad el rol transformador que juega la evaluación del desempeño en la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), abordando su impacto en el desarrollo profesional, su alineación normativa, las tecnologías que pueden potenciarla y los beneficios de su transición hacia modelos predictivos. Las principales conclusiones que benefician directamente a plataformas como WORKI 360 son: Desarrollo profesional alineado al mérito: La evaluación no solo mide desempeño, sino que permite construir planes de carrera personalizados y objetivos. Modernización a través de tecnología: Herramientas de Business Intelligence, IA y blockchain están redefiniendo la gestión pública. WORKI 360 puede integrarse como plataforma evaluativa inteligente y ágil. Predicción de talento y riesgos: Los modelos predictivos permiten a la alta gerencia anticiparse a crisis de desempeño y preparar relevos estratégicos. Cultura ética y de confianza: Evaluar con principios éticos fortalece la transparencia y la legitimidad del sistema de carrera. Innovación institucional constante: Desde la gamificación hasta la simulación virtual, la evaluación puede convertirse en una experiencia motivadora y justa. En resumen, WORKI 360 puede posicionarse como aliado clave en la transformación de la evaluación del desempeño público, ofreciendo soluciones digitales, éticas, predictivas y alineadas con los marcos normativos y estratégicos del Estado colombiano.