Índice del contenido

¿Qué papel juegan los docentes en la implementación de sistemas de evaluación del desempeño estudiantil?

Los docentes no solo son facilitadores del conocimiento, sino también los actores clave en la validación, conducción e interpretación de todo sistema de evaluación del desempeño estudiantil. En un entorno educativo que busca migrar de modelos tradicionales a esquemas inteligentes, adaptativos y alineados con las competencias del siglo XXI, el rol del docente se transforma radicalmente. 1. Facilitadores del cambio pedagógico Los sistemas de evaluación del desempeño requieren una comprensión profunda de objetivos de aprendizaje, perfiles de egreso, y habilidades blandas y técnicas que se espera que los estudiantes dominen. Los docentes son quienes más cercanía tienen con estos aspectos y, por tanto, los más capacitados para reinterpretar las rúbricas, ajustar criterios de evaluación y traducirlos a realidades específicas dentro del aula o espacio virtual. 2. Diseñadores de experiencias evaluativas significativas Lejos de limitarse a corregir exámenes o calificar tareas, los docentes deben asumir el rol de diseñadores de experiencias de evaluación. Esto significa proponer dinámicas retadoras, actividades colaborativas, simulaciones o proyectos con impacto social que permitan evaluar el rendimiento desde una perspectiva integral. El docente, en este escenario, deja de ser juez para convertirse en mentor evaluador. 3. Integradores de tecnología educativa En la era digital, los docentes también se convierten en usuarios estratégicos de plataformas como Learning Management Systems (LMS), sistemas de analítica educativa y herramientas de evaluación adaptativa. Su capacidad para interpretar datos y tomar decisiones personalizadas a partir de dashboards u otras fuentes analíticas es clave para la gestión del rendimiento individual y colectivo. 4. Constructores de feedback transformador El feedback ya no es una nota en una hoja. Es un proceso interactivo, constante y orientado a la mejora continua. Los docentes deben dominar las habilidades comunicativas para brindar retroalimentación constructiva, personalizada, empática y orientada a metas. Aquí, el tono, la temporalidad y el enfoque del feedback pueden ser más determinantes que la evaluación numérica en sí misma. 5. Agentes de cultura organizacional Un sistema de evaluación del desempeño no puede funcionar si los docentes no están comprometidos con la visión institucional. Su participación activa en la creación, revisión y evolución del sistema les otorga una posición estratégica en la consolidación de una cultura de mejora continua. Este alineamiento no se impone, se construye desde la formación, la escucha y el liderazgo compartido. 6. Detectores tempranos de riesgo Gracias a su interacción diaria con los estudiantes, los docentes tienen la capacidad única de identificar signos de bajo rendimiento, falta de motivación o posibles factores emocionales que incidan en el desempeño. Esta capacidad predictiva convierte al docente en el primer eslabón de los sistemas de alerta temprana que deben estar integrados a cualquier modelo moderno de evaluación. 7. Mediadores entre el sistema y el estudiante Finalmente, los docentes son el rostro humano del sistema. Son quienes explican, contextualizan y hacen comprensible el proceso de evaluación para los estudiantes, acompañándolos en la interpretación de sus resultados y la toma de decisiones futuras. Este rol mediador es especialmente relevante en modelos como el de evaluación 360°, donde múltiples actores intervienen.

¿Cómo adaptar el modelo 360° para evaluar el desempeño estudiantil?

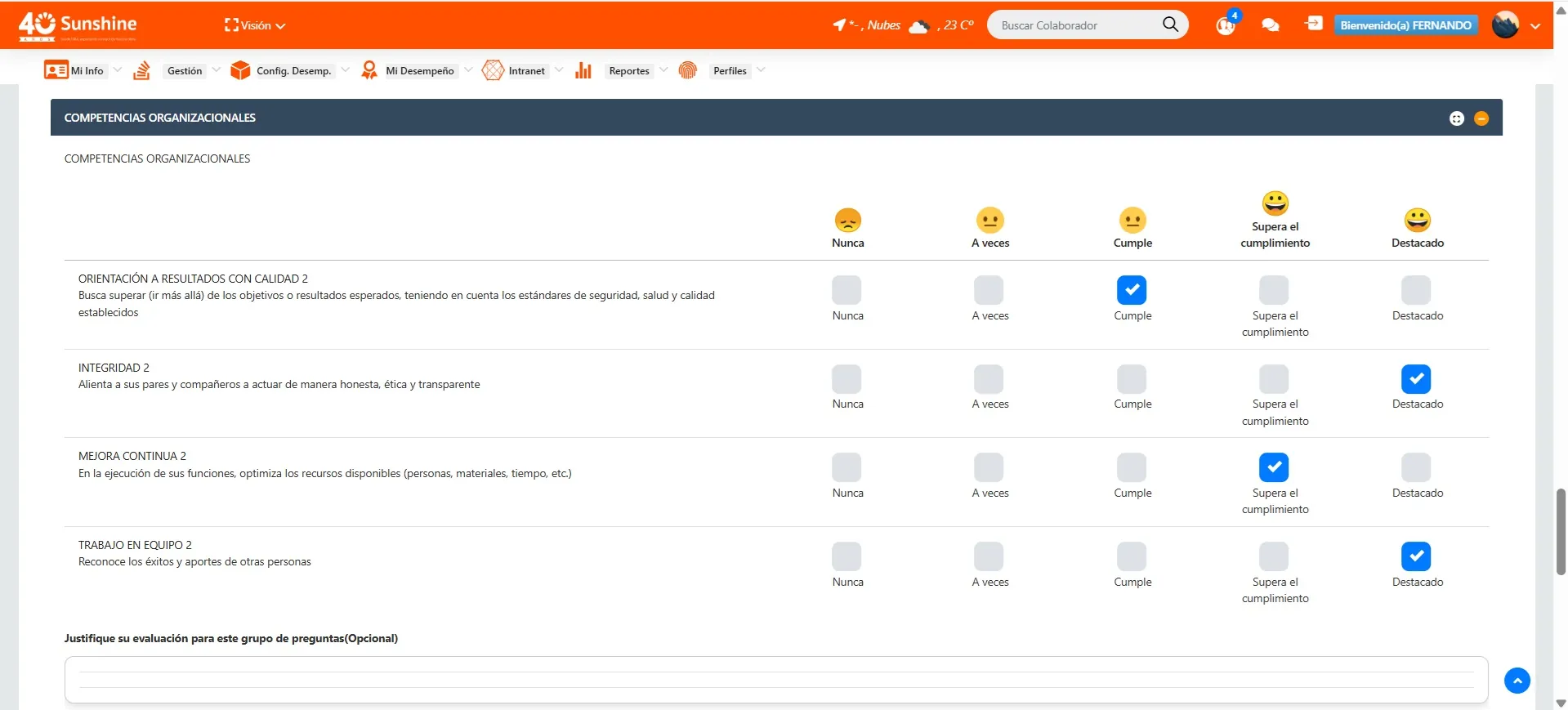

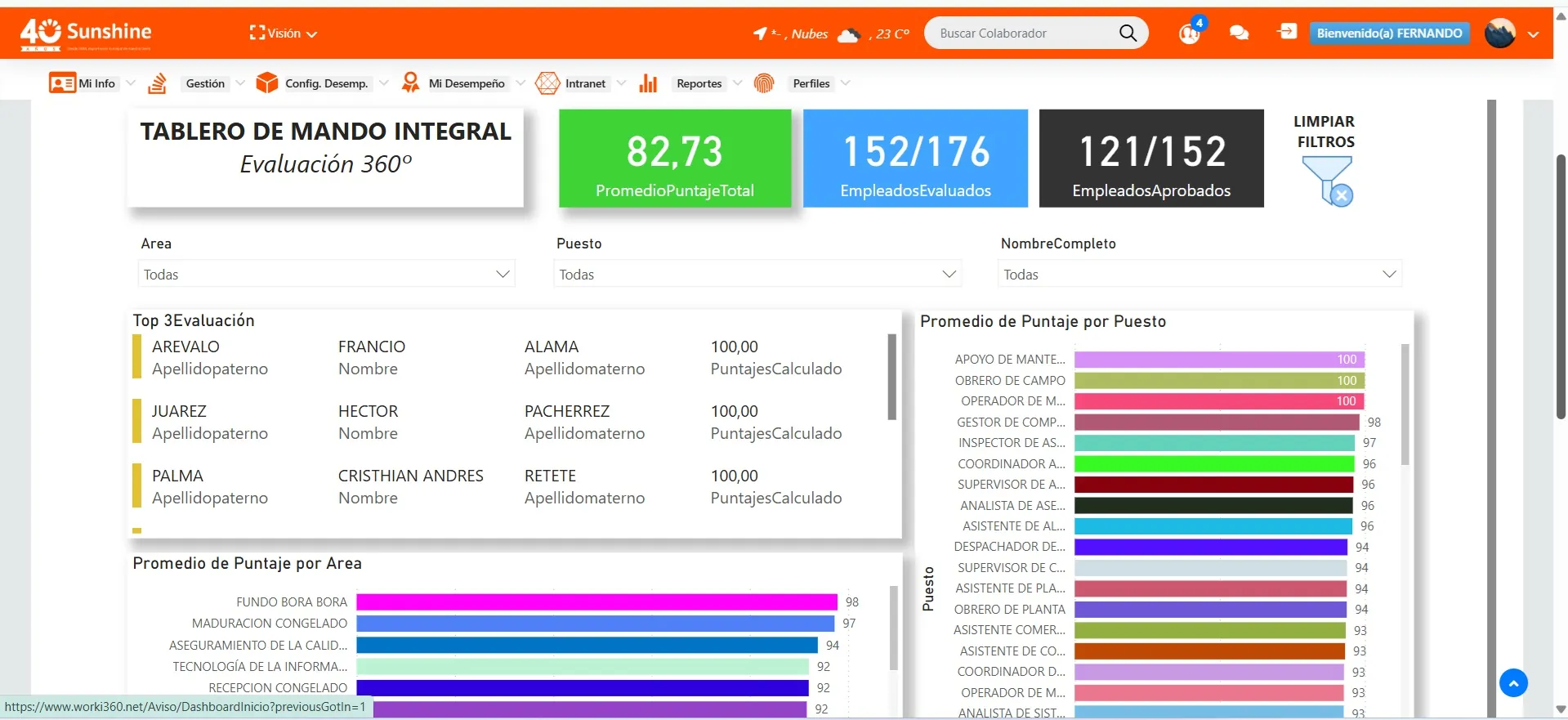

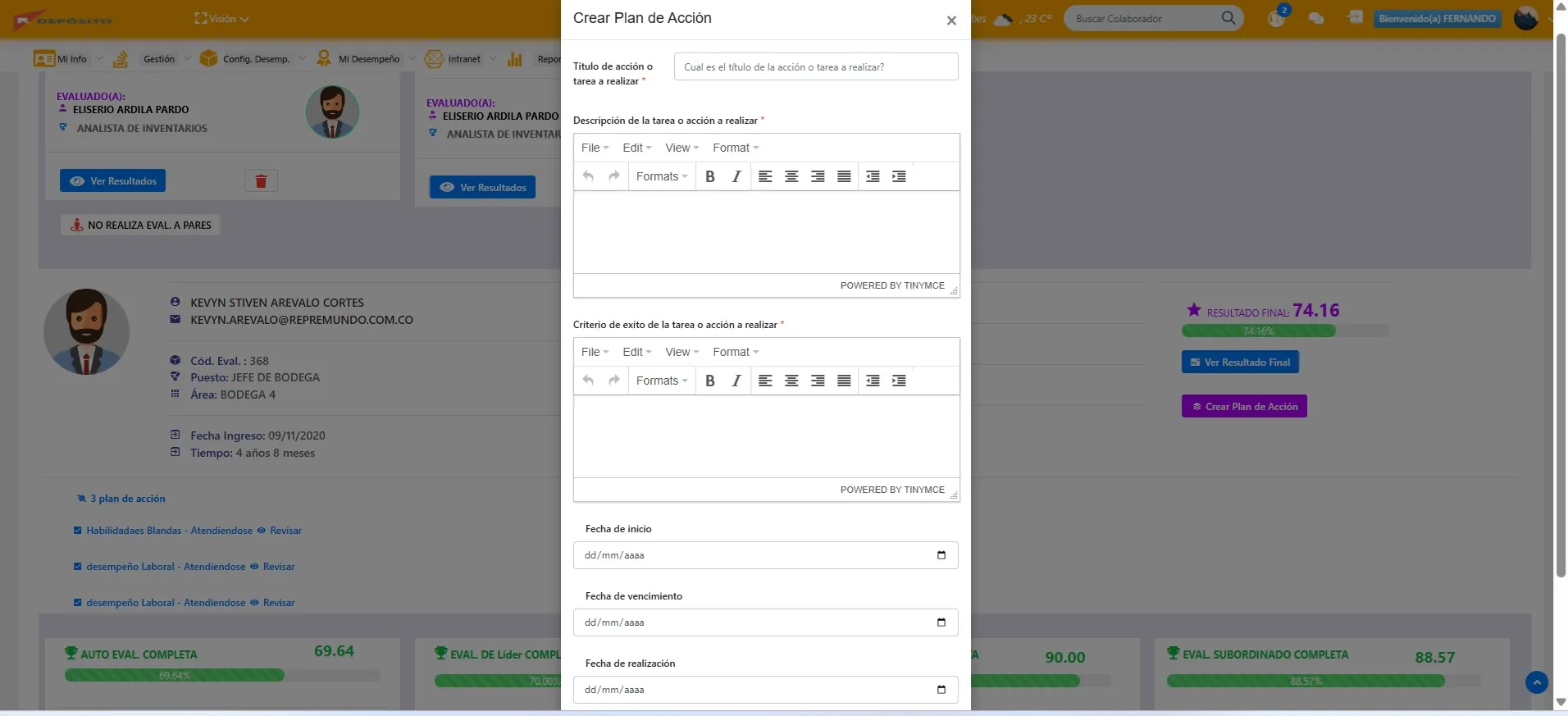

La evaluación 360°, ampliamente utilizada en entornos corporativos para valorar el desempeño de empleados desde múltiples perspectivas, se puede adaptar con éxito al ámbito educativo con una visión estratégica. Esta adaptación permite observar el rendimiento del estudiante no solo desde la perspectiva del docente, sino también desde sus pares, su entorno académico, sus tutores y él mismo. 1. Reconfiguración de los actores evaluadores En el entorno académico, los actores clave para una evaluación 360° incluyen: Docentes: evaluación basada en logros académicos, participación, actitud y cumplimiento de objetivos. Compañeros (pares): retroalimentación sobre trabajo colaborativo, liderazgo en equipo, aportes en discusiones, etc. Autoevaluación: permite medir autoconciencia, metas personales y percepción propia del progreso. Tutores, mentores o coordinadores: evalúan aspectos extracurriculares, habilidades sociales y adaptación al entorno institucional. Datos académicos objetivos: como notas, entrega de tareas, progreso en plataformas educativas. 2. Diseño de rúbricas integradoras Una evaluación 360° estudiantil requiere rúbricas multidimensionales, que incluyan indicadores de desempeño académicos (como dominio de contenidos), pero también habilidades blandas (comunicación, empatía, pensamiento crítico, resiliencia) y aspectos actitudinales (responsabilidad, ética, iniciativa). Estas rúbricas deben ser claras, estandarizadas y validadas por los diferentes actores para evitar sesgos. 3. Uso de tecnología para consolidar perspectivas Plataformas como WORKI 360 pueden integrar múltiples fuentes de retroalimentación, facilitando el procesamiento, análisis y presentación de resultados de forma dinámica. Esto incluye dashboards visuales donde el estudiante visualiza en qué dimensiones destaca y en cuáles necesita mejorar, según las distintas voces evaluadoras. 4. Fortalecimiento del feedback cruzado La esencia del 360° no está en la evaluación en sí, sino en el diálogo que genera. Estudiantes y docentes deben recibir retroalimentación que permita entender la evaluación como una herramienta de desarrollo, no de castigo. Las reuniones de feedback deben ser periódicas, estructuradas y con base en objetivos específicos. 5. Formación de los estudiantes como evaluadores Para que la evaluación entre pares funcione, los estudiantes deben ser formados en cómo evaluar, cómo argumentar y cómo brindar retroalimentación constructiva. Este proceso desarrolla a su vez competencias críticas para el mundo profesional, como liderazgo, comunicación y empatía. 6. Gestión ética y emocional del proceso El 360° en entornos educativos debe cuidarse de no convertirse en un espacio para rivalidades o subjetividades negativas. El anonimato, la transparencia de criterios, y la capacitación en inteligencia emocional son factores esenciales para asegurar que los resultados reflejen realidades y no juicios personales. 7. Alineamiento con los objetivos curriculares No se trata de evaluar por evaluar. La evaluación 360° debe estar integrada a los objetivos del curso, del programa académico y del perfil de egreso. Solo así tendrá sentido, continuidad y valor tanto para el estudiante como para la institución.

¿Qué instrumentos cualitativos son más efectivos para medir el desempeño estudiantil?

Medir el desempeño estudiantil no puede limitarse a exámenes cuantitativos o puntuaciones numéricas. La evaluación auténtica del aprendizaje requiere herramientas que capten la complejidad del proceso formativo, la subjetividad del desarrollo humano y el contexto particular de cada estudiante. Aquí es donde los instrumentos cualitativos se convierten en protagonistas, permitiendo una visión profunda, narrativa y personalizada del rendimiento académico y formativo. 1. Rúbricas analíticas descriptivas Las rúbricas son uno de los instrumentos más potentes para evaluar competencias y desempeños en tareas complejas. Las rúbricas cualitativas bien diseñadas describen niveles de logro para distintos criterios de desempeño. Permiten entender no solo cuánto logró un estudiante, sino cómo lo logró, qué elementos domina y en qué aspectos necesita mejorar. Una rúbrica analítica no mide simplemente si un ensayo es “bueno” o “malo”; describe con precisión si la argumentación fue coherente, si las fuentes fueron pertinentes, si el lenguaje fue claro, etc. Además, permite que diferentes evaluadores califiquen con coherencia, reduciendo la subjetividad. 2. Portafolios de evidencias El portafolio es una colección estructurada de trabajos, reflexiones, tareas y autoevaluaciones que muestran el progreso del estudiante en el tiempo. Es especialmente útil en carreras técnicas, artísticas, pedagógicas y proyectos de largo plazo. A través de él, el evaluador puede apreciar la evolución de habilidades, profundidad de pensamiento, capacidad de análisis y creatividad del estudiante. Además, el portafolio fomenta la autorreflexión y fortalece el metacognitivo, pues los estudiantes no solo muestran lo que hicieron, sino que explican por qué lo hicieron y cómo enfrentaron los retos del proceso. 3. Entrevistas y observaciones directas En entornos híbridos o presenciales, el contacto directo sigue siendo clave. Las entrevistas individuales o grupales permiten al docente comprender aspectos del desempeño que no se reflejan en una tarea escrita: comprensión profunda, emociones involucradas, sentido de pertenencia al aprendizaje, entre otros. La observación directa, con listas de cotejo o escalas descriptivas, también aporta información valiosa, especialmente en dinámicas grupales, presentaciones orales, prácticas de laboratorio o simulaciones. 4. Diarios de aprendizaje Los diarios reflexivos son una herramienta potente para evaluar no tanto el producto, sino el proceso del aprendizaje. Los estudiantes narran sus emociones, avances, descubrimientos y frustraciones a lo largo de una unidad, proyecto o semestre. Esto permite evaluar aspectos como la autoeficacia, el pensamiento crítico, la perseverancia, la creatividad y la motivación intrínseca. Además, estos diarios facilitan la construcción de un vínculo más humano entre docente y estudiante, fortaleciendo el acompañamiento personalizado y el coaching académico. 5. Mapas conceptuales y visual thinking Para evaluar la comprensión de relaciones entre conceptos, los mapas conceptuales ofrecen una forma visual y cualitativa de evidenciar el dominio del contenido. El Visual Thinking, a su vez, permite a estudiantes representar procesos, estructuras o fenómenos a través de esquemas gráficos que revelan no solo comprensión, sino también capacidad de síntesis y organización mental. Estos instrumentos son ideales para evaluar pensamiento sistémico, conexión de ideas y razonamiento lógico. 6. Evaluación por pares con justificación cualitativa En actividades grupales o colaborativas, la evaluación entre pares no solo debe indicar “qué tanto aportó” cada miembro, sino incluir comentarios cualitativos: fortalezas, oportunidades de mejora, liderazgo mostrado, compromiso. Esta información es especialmente valiosa si se triangula con la autoevaluación del estudiante y la evaluación del docente. Además, esta práctica desarrolla en los estudiantes competencias evaluativas, comunicación empática y visión crítica constructiva. 7. Estudios de caso Evaluar mediante estudios de caso es altamente cualitativo y permite medir habilidades de análisis, resolución de problemas, ética profesional, aplicación de teoría a contextos reales y toma de decisiones. Este enfoque es ideal para estudiantes de áreas como derecho, medicina, ingeniería, administración o ciencias sociales. Los estudiantes deben analizar una situación, justificar sus decisiones, argumentar con datos y considerar consecuencias. El análisis de estos resultados desde una rúbrica cualitativa revela la profundidad del razonamiento. 8. Foros reflexivos y debates argumentativos Cuando se diseñan con estructura y objetivos claros, los foros y debates permiten medir la capacidad argumentativa, pensamiento crítico, habilidades comunicativas y dominio conceptual. Las intervenciones de los estudiantes, sus réplicas, el respeto por los otros y la solidez de sus planteamientos constituyen evidencias cualitativas muy ricas. En contextos virtuales, el análisis de estos intercambios puede realizarse mediante herramientas que capturan la frecuencia, pertinencia y estructura de los mensajes, brindando data cualitativa complementada por observaciones del docente. 9. Narrativas digitales o video-reflexiones En tiempos de transformación digital, las narrativas digitales son una herramienta poderosa para evaluar desempeño. Los estudiantes pueden presentar su experiencia de aprendizaje a través de videos, presentaciones narradas o podcasts reflexivos. Aquí se evalúan no solo habilidades técnicas, sino también expresión emocional, pensamiento crítico, planificación y síntesis. Estos formatos se adaptan a diversas edades y niveles educativos, y conectan con las competencias digitales exigidas en el mundo profesional. 10. Triangulación de fuentes cualitativas Un principio clave en la evaluación cualitativa es la triangulación. Cuantos más instrumentos y puntos de vista se integren en la evaluación, mayor será la riqueza interpretativa. Por eso, combinar rúbricas, entrevistas, portafolios y diarios, por ejemplo, brinda una evaluación más robusta, confiable y humana.

¿Qué desafíos presenta la evaluación de desempeño en entornos de educación híbrida?

La educación híbrida —una combinación entre aprendizaje presencial y virtual— ha dejado de ser una alternativa emergente para convertirse en el nuevo estándar de muchas instituciones educativas. Esta modalidad, si bien ofrece flexibilidad, innovación y alcance, también implica desafíos importantes al momento de evaluar el desempeño estudiantil. Superarlos requiere una visión estratégica, herramientas tecnológicas adecuadas y una transformación profunda de la cultura evaluativa. 1. Fragmentación de la experiencia de aprendizaje Uno de los principales desafíos es que el aprendizaje en entornos híbridos ocurre en múltiples espacios: clases presenciales, foros virtuales, actividades asincrónicas, videoconferencias, laboratorios digitales, entre otros. Esta diversidad puede provocar una fragmentación del proceso de evaluación, donde es difícil articular una visión coherente del desempeño del estudiante si no se cuenta con un sistema integrador de evidencias. 2. Desigualdad en el acceso a tecnología No todos los estudiantes cuentan con las mismas condiciones tecnológicas, lo que puede sesgar los resultados de desempeño. Factores como la calidad del internet, el acceso a un dispositivo adecuado o un entorno familiar propicio para el estudio influyen directamente en la calidad de la participación y las entregas. La evaluación en entornos híbridos, por lo tanto, debe ser empática, flexible y adaptativa, considerando estos elementos como parte del análisis del rendimiento. 3. Difícil seguimiento del compromiso y la participación En el aula física, es más sencillo identificar señales de desmotivación, ausencias, desconexión emocional o distracciones. En lo virtual, estos signos son más sutiles y a veces invisibles. Por eso, evaluar el compromiso del estudiante en entornos híbridos exige herramientas como trackers de participación en LMS, analítica de comportamiento digital y registros cualitativos del docente. Sistemas como WORKI 360 pueden capturar estos datos para ofrecer insights accionables sobre el nivel de involucramiento de cada estudiante. 4. Integración de criterios comunes Uno de los errores frecuentes en la educación híbrida es evaluar de forma diferente lo que ocurre en el aula física y en el entorno virtual, lo que puede generar confusión y falta de equidad. Es indispensable establecer criterios de evaluación transversales, que se apliquen coherentemente en ambas modalidades, permitiendo medir con justicia el progreso del estudiante sin importar el canal. Por ejemplo, una competencia como “capacidad de análisis” puede evaluarse tanto en una discusión presencial como en un foro digital, siempre que existan rúbricas bien diseñadas. 5. Dificultad para observar procesos, no solo resultados En entornos híbridos, el riesgo es caer en una evaluación centrada en productos: tareas, pruebas, entregables. Sin embargo, muchos aspectos del desempeño —como la colaboración, el esfuerzo, la mejora continua— requieren observar el proceso, algo que en la virtualidad puede diluirse. Herramientas como bitácoras digitales, seguimiento de versiones de trabajos, o rúbricas de evolución, pueden ayudar a capturar este aspecto fundamental del aprendizaje. 6. Validación de la autoría y autenticidad La evaluación en línea presenta el reto constante de validar que el trabajo sea auténtico, sin intervención de terceros o inteligencia artificial no autorizada. Esto obliga a diseñar evaluaciones más significativas, contextuales, personalizadas y reflexivas, donde el estudiante no pueda simplemente copiar y pegar, sino demostrar comprensión y pensamiento original. La inclusión de elementos orales, autoexplicaciones y defensas de trabajos son estrategias eficaces para validar la autoría. 7. Carga administrativa y dispersión de la información En un modelo híbrido, los docentes suelen manejar múltiples plataformas: correo, LMS, WhatsApp institucional, drives compartidos, evaluaciones presenciales, hojas Excel, entre otros. Esta dispersión genera una sobrecarga administrativa que puede afectar la calidad de la retroalimentación. Soluciones como WORKI 360 permiten centralizar todas las evidencias, calificaciones y comentarios en un solo espacio, facilitando la trazabilidad y la gestión del desempeño estudiantil. 8. Falta de formación docente específica Muchos docentes fueron formados para evaluar en modelos tradicionales y no cuentan con la preparación necesaria para diseñar y aplicar evaluaciones híbridas, ni para usar tecnologías analíticas. Esto genera un desfase entre las posibilidades del entorno y las prácticas reales. La solución pasa por programas de desarrollo profesional docente que incluyan evaluación para el aprendizaje, diseño instruccional, gamificación, uso de datos y metodologías activas. 9. Rediseño curricular no adaptado al formato híbrido Evaluar el desempeño adecuadamente en lo híbrido también depende de que el currículum esté diseñado con lógica híbrida, integrando actividades, tiempos y resultados de aprendizaje coherentes entre ambos mundos. Sin este rediseño, las evaluaciones se perciben como forzadas o incoherentes, perdiendo eficacia. El rediseño curricular debe integrar instrumentos híbridos, rúbricas comunes y evidencias múltiples distribuidas de manera estratégica en el tiempo. 10. Gestión emocional del estudiante En entornos híbridos, los estudiantes pueden sentirse más aislados, menos acompañados y más estresados por la autogestión. Evaluarlos sin tener en cuenta su estado emocional puede llevar a diagnósticos erróneos del desempeño. Incluir indicadores de bienestar, resiliencia, interacción social y autoeficacia en la evaluación permite comprender al estudiante como una totalidad, más allá de sus notas.

¿Cómo medir la evolución del pensamiento crítico en un sistema de desempeño?

El pensamiento crítico no es una competencia que se adquiere de forma instantánea, ni puede ser evaluado a través de pruebas estandarizadas tradicionales. Se trata de una habilidad cognitiva y actitudinal compleja, que se desarrolla progresivamente a lo largo del proceso formativo y que está íntimamente ligada al juicio ético, la toma de decisiones informada, la autonomía intelectual y la capacidad de argumentar con fundamentos. Medir su evolución, más que su existencia en un momento puntual, exige sistemas de evaluación dinámicos, contextualizados y altamente cualitativos. No basta con preguntar si un estudiante “piensa críticamente”, hay que verlo en acción, documentarlo, compararlo en el tiempo y analizar sus trayectorias de pensamiento. A continuación, exploramos las estrategias más efectivas para evaluar esta competencia clave en sistemas de desempeño estudiantil de alta calidad. 1. Utilizar rúbricas progresivas específicas de pensamiento crítico El primer paso es definir qué entendemos por pensamiento crítico y cómo se manifiesta en el comportamiento del estudiante. Las rúbricas progresivas permiten mapear el desarrollo de esta competencia en diferentes niveles: desde un pensamiento superficial y reproductivo, hasta niveles altos de análisis, síntesis y juicio autónomo. Un ejemplo de rúbrica puede incluir criterios como: Claridad y precisión en la formulación de ideas. Uso de evidencia confiable para respaldar argumentos. Reconocimiento y análisis de diferentes puntos de vista. Identificación de falacias o debilidades en razonamientos. Capacidad de generar soluciones originales a problemas complejos. Cada criterio puede tener niveles (incipiente, en desarrollo, competente, avanzado) que permiten medir la evolución a lo largo del tiempo. Estas rúbricas deben ser compartidas con el estudiante desde el inicio del proceso, de modo que orienten su desarrollo consciente. 2. Implementar tareas auténticas y situacionales El pensamiento crítico se activa en contextos reales y desafiantes. Por ello, una de las formas más efectivas de evaluarlo es a través de estudios de caso, simulaciones, dilemas éticos, proyectos interdisciplinarios o análisis de situaciones complejas. Estas tareas deben proponer problemas abiertos, con múltiples soluciones posibles, que obliguen al estudiante a tomar decisiones fundamentadas, justificar sus acciones y anticipar consecuencias. El evaluador, más que buscar “respuestas correctas”, analiza la solidez del proceso de razonamiento. 3. Promover la escritura argumentativa reflexiva Ensayos, columnas de opinión, cartas al lector, análisis críticos de textos o situaciones, permiten observar con claridad cómo un estudiante estructura su pensamiento, defiende una postura, reconoce sus propios sesgos y articula evidencia. Además, comparar escritos del mismo estudiante a lo largo de un semestre o año permite ver si ha evolucionado en términos de complejidad, coherencia, profundidad y originalidad, elementos fundamentales del pensamiento crítico. 4. Incorporar el debate estructurado como herramienta evaluativa El debate académico obliga a los estudiantes a investigar, anticipar objeciones, escuchar, argumentar y defender ideas con respeto y lógica. Es un ejercicio vivo de pensamiento crítico. Evaluar los debates a través de rúbricas que midan la claridad argumentativa, la calidad de la evidencia, la capacidad de refutar sin agresión y la conexión entre ideas, permite evidenciar el grado de madurez cognitiva del estudiante. 5. Usar bitácoras y diarios de reflexión crítica El pensamiento crítico también se construye al interior del individuo, en el diálogo con uno mismo. Por eso, los diarios reflexivos permiten capturar esa evolución interna: cómo cambia la percepción del estudiante, qué dudas surgen, cómo reacciona ante nuevas evidencias o visiones opuestas. Estos documentos son especialmente útiles para detectar indicios de pensamiento crítico emergente, como la conciencia sobre los propios sesgos, la apertura al cambio de opinión o la metacognición. 6. Triangulación de fuentes evaluativas No hay una sola manera de evaluar el pensamiento crítico. Para medir su evolución real, es fundamental cruzar información proveniente de: Autoevaluaciones del estudiante sobre su proceso. Evaluaciones del docente basadas en rúbricas. Evaluaciones por pares (feedback sobre calidad de argumentos o colaboraciones). Evidencias digitales de participación en foros, comentarios o interacciones. La triangulación permite validar hallazgos, detectar inconsistencias y construir un perfil más completo del desempeño cognitivo del estudiante. 7. Integración de analítica de aprendizaje en plataformas digitales Herramientas como WORKI 360 pueden recopilar datos de desempeño en actividades que involucren pensamiento crítico: frecuencia de participación en foros de debate, calidad de interacciones escritas, progresión en tareas argumentativas, participación en proyectos colaborativos. A través de dashboards inteligentes, estos datos se pueden visualizar a lo largo del tiempo, facilitando el análisis longitudinal del desarrollo crítico de cada estudiante. Esto es particularmente útil para tomar decisiones curriculares o brindar apoyo personalizado. 8. Promover la retroalimentación crítica entre pares Fomentar que los estudiantes evalúen el pensamiento crítico de sus compañeros, mediante rúbricas guiadas, es otra estrategia poderosa. No solo permite identificar fortalezas y debilidades, sino que refuerza el pensamiento crítico en quien evalúa, al exigirle observar, argumentar y fundamentar su juicio. Este tipo de evaluación cruzada, combinada con la autoevaluación, activa un proceso metacognitivo de alto valor pedagógico. 9. Medir la transferencia de pensamiento crítico a otros contextos Una señal clara de evolución crítica es la capacidad de aplicar el pensamiento riguroso a distintas áreas, no solo dentro del aula. Observar cómo el estudiante utiliza habilidades críticas en proyectos sociales, voluntariados, pasantías o investigaciones extracurriculares es un indicador de madurez formativa. Esto se puede documentar con informes de prácticas, entrevistas reflexivas o evaluaciones externas. 10. Construir un sistema institucional de evaluación crítica longitudinal Medir la evolución del pensamiento crítico no es tarea de un solo curso o docente. Se requiere un sistema longitudinal, en el que cada nivel académico aporte evidencia del desarrollo crítico del estudiante. Esto puede ser parte de su perfil de egreso y estar integrado al sistema institucional de evaluación de desempeño. Plataformas como WORKI 360 pueden alojar este historial de evolución, accesible tanto para docentes como para estudiantes y padres, convirtiendo la evaluación en una herramienta de planificación formativa.

¿Cómo implementar un sistema de autoevaluación efectivo en estudiantes?

La autoevaluación es mucho más que un ejercicio introspectivo: es una estrategia pedagógica profunda, que potencia la autorregulación, la metacognición y el compromiso activo del estudiante con su proceso de aprendizaje. En contextos educativos modernos, especialmente en instituciones que buscan alinearse con modelos de evaluación continua, personalizada y centrada en el estudiante, implementar un sistema de autoevaluación efectivo es una pieza estratégica irrenunciable. No obstante, no basta con pedirle al estudiante que “se califique a sí mismo”. La implementación eficaz requiere diseño metodológico, soporte tecnológico, acompañamiento docente, y sobre todo, una cultura institucional que valore la reflexión crítica sobre el desempeño personal. A continuación, exploramos los elementos esenciales para lograrlo. 1. Construir una cultura de responsabilidad y autorregulación Antes de aplicar un sistema de autoevaluación, la institución debe fomentar en los estudiantes la conciencia de que son responsables de su aprendizaje, y que autoevaluarse no es “autoelogiarse” ni “autocriticarse”, sino un proceso objetivo y constructivo de análisis personal. Esto implica capacitar a los estudiantes en herramientas de metacognición, promover la reflexión habitual y ofrecer ejemplos claros de autoevaluaciones bien realizadas. La cultura del aprendizaje activo y autónomo debe estar presente desde los primeros niveles educativos hasta la educación superior. 2. Establecer criterios de evaluación claros y compartidos Una autoevaluación efectiva no se puede basar en la percepción subjetiva sin guía. Es fundamental que el estudiante cuente con rúbricas, descriptores de logro, objetivos del curso y estándares de desempeño, previamente compartidos y explicados. Esto permite que el análisis personal sea estructurado, basado en hechos y evidencias. Además, reduce el riesgo de que el estudiante subestime o sobrevalore su rendimiento, fenómeno muy común en entornos educativos con baja madurez evaluativa. 3. Diseñar instrumentos de autoevaluación alineados con el sistema institucional No se trata solo de hacer una encuesta o una hoja de reflexión. La autoevaluación debe estar integrada al sistema formal de evaluación. Debe tener peso en la calificación final (aunque sea moderado), debe alimentar procesos de retroalimentación docente y debe registrarse como evidencia de aprendizaje. Los instrumentos más efectivos incluyen: Cuestionarios de reflexión guiada. Escalas tipo Likert con comentarios cualitativos. Bitácoras digitales o diarios reflexivos. Rúbricas de autoevaluación paralelas a las del docente. Informes de desempeño argumentados por el propio estudiante. 4. Incluir evidencias que respalden la autoevaluación Para que la autoevaluación sea objetiva y válida, el estudiante debe fundamentar sus juicios con evidencias concretas. Por ejemplo, si considera que ha alcanzado un nivel avanzado en argumentación escrita, debe adjuntar ensayos, comentarios recibidos, correcciones aplicadas, etc. Este proceso fortalece la conexión entre autoanálisis y acción formativa, y permite al docente validar y retroalimentar con mayor precisión. 5. Brindar retroalimentación a la autoevaluación La autoevaluación no debe quedar en el vacío. El docente (o el tutor académico) debe analizar la autoevaluación del estudiante, compararla con su propia percepción y dar una retroalimentación estratégica. Esta conversación permite detectar distorsiones de autopercepción, promover ajustes de conducta y fomentar aprendizajes duraderos. Además, genera un espacio de confianza y diálogo que humaniza el proceso evaluativo y refuerza el vínculo pedagógico. 6. Incorporar ciclos regulares de autoevaluación Un sistema efectivo no evalúa solo al final del proceso, sino que incorpora la autoevaluación como rutina durante todo el periodo académico. Por ejemplo: Autoevaluación al inicio del curso (expectativas y metas). Autoevaluación intermedia (revisión de progreso). Autoevaluación final (análisis de logros, desafíos y aprendizajes). Esto genera conciencia evolutiva, permite ajustes en el camino y da al estudiante control sobre su propio proceso formativo. 7. Apoyarse en plataformas digitales que sistematicen la autoevaluación La tecnología educativa es clave para organizar, analizar y visualizar autoevaluaciones a gran escala. Plataformas como WORKI 360 permiten integrar: Formularios digitales de autoevaluación con resultados comparativos. Dashboards personalizados que muestran la evolución del estudiante. Comentarios cruzados entre autoevaluación, docente y pares. Historial de desempeño basado en evidencia reflexiva. Este enfoque no solo facilita la gestión administrativa, sino que convierte la autoevaluación en un recurso institucional para el rediseño curricular y la orientación educativa. 8. Incluir componentes emocionales y actitudinales Una buena autoevaluación no se limita a lo académico. También debe permitir que el estudiante reflexione sobre: Su nivel de motivación. Su compromiso y hábitos de estudio. Su capacidad para trabajar en equipo. Su manejo del estrés y la frustración. Este análisis global permite construir un perfil más humano y completo del desempeño, y detectar necesidades de acompañamiento psicológico o académico. 9. Formar a los docentes como facilitadores del proceso Los docentes no pueden limitarse a corregir la autoevaluación. Deben ser mentores del proceso reflexivo, enseñando al estudiante a identificar sus fortalezas, establecer metas realistas, reconocer errores y planificar mejoras. Para ello, requieren formación en coaching académico, evaluación formativa, gestión emocional y uso de tecnologías aplicadas al análisis del desempeño estudiantil. 10. Utilizar la autoevaluación como insumo para la mejora institucional Las autoevaluaciones, cuando se sistematizan, ofrecen una fuente poderosa de información para la toma de decisiones institucionales. Permiten: Detectar patrones comunes de dificultad o éxito. Evaluar la eficacia de metodologías y materiales. Rediseñar unidades de aprendizaje basadas en evidencia. Medir el impacto emocional del proceso educativo. Integrar estos datos en sistemas como WORKI 360 convierte la autoevaluación en una herramienta estratégica de mejora continua, no solo para el estudiante, sino para toda la institución.

¿Qué herramientas de Business Intelligence pueden aplicarse a datos académicos?

En un entorno académico cada vez más mediado por la tecnología, las instituciones educativas manejan una enorme cantidad de datos provenientes de plataformas de aprendizaje (LMS), evaluaciones, encuestas, sistemas administrativos, tutorías, seguimiento emocional, y más. Sin embargo, tener datos no es sinónimo de tener conocimiento. Es aquí donde entra en juego el Business Intelligence (BI): el conjunto de metodologías, herramientas y tecnologías que permiten transformar esos datos en información útil para la toma de decisiones estratégicas. Cuando se aplican correctamente, las herramientas de BI permiten anticipar riesgos de deserción, predecir el rendimiento académico, segmentar perfiles estudiantiles, mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje y rediseñar currículos, todo desde una perspectiva basada en evidencia. A continuación, exploramos las herramientas más poderosas y prácticas de BI aplicadas al ámbito educativo. 1. Power BI (Microsoft) Una de las herramientas de inteligencia empresarial más utilizadas en el mundo corporativo y educativo. Power BI permite conectar múltiples fuentes de datos (LMS, bases de datos académicas, encuestas institucionales, sistemas de asistencia) y convertirlas en dashboards dinámicos, interactivos y altamente visuales. En educación, Power BI puede usarse para: Visualizar tendencias de rendimiento académico por estudiante, curso o cohorte. Monitorear la asistencia y participación en clases híbridas. Detectar correlaciones entre variables como motivación, tutoría, participación y desempeño. Medir la efectividad de los programas de intervención o refuerzo académico. 2. Tableau Tableau es una plataforma de visualización de datos poderosa y versátil, que permite crear informes visuales muy sofisticados, aptos para instituciones que desean analizar grandes volúmenes de datos académicos con facilidad e impacto visual. Su uso en el sector educativo incluye: Seguimiento de KPI institucionales como tasa de retención, tasas de aprobación o rendimiento por facultad. Análisis comparativo entre modalidades (presencial, virtual, híbrida). Monitoreo del avance curricular individualizado. Estudio del impacto de políticas académicas a nivel transversal. Tableau puede integrarse fácilmente con plataformas como Moodle, Canvas, Blackboard y sistemas internos ERP académicos. 3. Google Data Studio (Looker Studio) Ideal para instituciones con recursos limitados o que ya operan con Google Workspace. Google Data Studio permite construir tableros de control personalizados a partir de hojas de cálculo, formularios, bases de datos o APIs. Se puede aplicar para: Visualizar el progreso de estudiantes en tiempo real. Analizar resultados de encuestas de clima institucional o satisfacción docente. Monitorear indicadores del sistema de evaluación por competencias. Desarrollar reportes automáticos para coordinación académica o familias. Además, su interfaz amigable facilita el acceso a datos por parte de usuarios no técnicos, como docentes o tutores. 4. Qlik Sense Qlik Sense es una herramienta de BI avanzada que permite realizar análisis predictivo y descubrimiento de patrones complejos en grandes volúmenes de datos. Utiliza un motor asociativo que permite navegar de forma intuitiva por relaciones entre variables que no eran evidentes a primera vista. En el contexto educativo, puede usarse para: Identificar estudiantes en riesgo de abandono con alta precisión. Analizar variables ocultas detrás del bajo rendimiento. Predecir qué tipos de intervención tienen mayor impacto según perfil estudiantil. Diseñar modelos de aprendizaje personalizados basados en datos históricos. 5. SPSS, R y Python (para análisis estadístico avanzado) Para departamentos de investigación o analítica institucional más robustos, estas herramientas permiten ir más allá del dashboard y generar modelos de predicción, análisis de regresión, análisis factorial, segmentación por clústeres o minería de datos. Por ejemplo: Con SPSS se pueden identificar factores que predicen el fracaso académico. Con R se puede construir modelos de aprendizaje automático para predecir desempeño futuro. Con Python se pueden automatizar reportes complejos e integrar múltiples sistemas de datos. Aunque requieren personal especializado, su capacidad es casi ilimitada y permite tomar decisiones basadas en modelos matemáticos sofisticados. 6. WORKI 360 (Integración total con BI académico) A diferencia de herramientas genéricas, WORKI 360 está diseñado específicamente para gestión del desempeño y tiene módulos de analítica que permiten integrar y visualizar datos académicos, emocionales, conductuales y actitudinales en un solo sistema. Entre sus funcionalidades destacadas para BI se incluyen: Dashboards de desempeño individual, grupal o institucional. Seguimiento longitudinal de evolución del estudiante por competencias. Integración de variables cualitativas (feedback, autoevaluaciones, comentarios de pares). Alertas tempranas de riesgo académico y deserción. Visualización 360° del estudiante como persona integral. Además, su capacidad de personalización de KPIs permite que cada institución adapte el sistema a sus propios indicadores estratégicos. 7. Herramientas de minería de texto y análisis de sentimiento En un contexto donde muchas de las evidencias del desempeño son cualitativas (diarios reflexivos, ensayos, foros, comentarios de evaluación), aplicar herramientas de análisis de texto como NVivo, MonkeyLearn o APIs de NLP (Natural Language Processing) permite transformar textos en patrones analíticos. Esto puede usarse para: Analizar el lenguaje emocional en autoevaluaciones. Identificar temáticas frecuentes en foros de aprendizaje. Detectar señales de desmotivación o frustración en comentarios estudiantiles. 8. Integración de BI con sistemas ERP académicos Finalmente, muchas instituciones ya cuentan con sistemas ERP (como SAP, Oracle o sistemas propios) que almacenan información académica, financiera y administrativa. Integrar estos sistemas con herramientas BI permite una visión global y estratégica: Relación entre desempeño académico y situación socioeconómica. Impacto de becas en resultados de aprendizaje. Evaluación del desempeño docente con base en progreso de estudiantes.

¿Qué implicaciones éticas tiene la automatización de la evaluación estudiantil?

La automatización de la evaluación estudiantil es, sin duda, uno de los avances más disruptivos en la educación del siglo XXI. Gracias a la inteligencia artificial, algoritmos de aprendizaje automático y analítica predictiva, las instituciones pueden ahora evaluar miles de estudiantes de forma rápida, eficiente y personalizada. Sin embargo, detrás de esta revolución tecnológica se ocultan complejos dilemas éticos que deben ser cuidadosamente considerados por directores académicos, responsables de tecnología educativa, autoridades institucionales y desarrolladores de plataformas como WORKI 360. Ignorarlos no solo puede comprometer la calidad educativa, sino también afectar los derechos, la equidad y la dignidad de los estudiantes. A continuación, desarrollamos las principales implicaciones éticas que deben ser gestionadas con rigor y responsabilidad. 1. Sesgos algorítmicos y discriminación involuntaria Uno de los principales riesgos de la automatización es que los algoritmos —al estar entrenados con datos históricos— pueden reproducir y amplificar sesgos existentes. Por ejemplo, si históricamente ciertos grupos (por género, etnia o nivel socioeconómico) han obtenido resultados más bajos por factores estructurales, un sistema automatizado podría interpretar esto como una señal para “predecir bajo rendimiento” en estudiantes similares. Esto puede generar profecías autocumplidas, penalizaciones injustas y perpetuación de la inequidad. Solución ética: La inteligencia artificial debe ser auditada constantemente, entrenada con datos representativos y diseñada con principios de justicia algorítmica. Las decisiones críticas deben siempre contar con una validación humana contextualizada. 2. Pérdida del componente humano en la evaluación La automatización puede llevar a una despersonalización de la experiencia evaluativa. Si el estudiante siente que “una máquina lo califica”, puede percibir que su proceso de aprendizaje no es comprendido ni valorado en su singularidad. Además, hay aspectos del desempeño —como la motivación, la ética, el esfuerzo, las emociones o el pensamiento crítico— que no pueden ser capturados con precisión por sistemas automatizados. Solución ética: La automatización debe ser una herramienta de apoyo, no un reemplazo del juicio profesional docente. El componente humano es irremplazable cuando se trata de formar, acompañar y valorar procesos subjetivos. 3. Falta de transparencia en los criterios de evaluación Muchos sistemas automatizados utilizan algoritmos opacos (conocidos como “cajas negras”) cuyos criterios son desconocidos para docentes y estudiantes. Esto viola el principio de transparencia educativa, ya que el estudiante tiene derecho a saber cómo será evaluado, por qué obtuvo cierto resultado y cómo puede mejorar. Solución ética: Toda evaluación automatizada debe incluir explicaciones claras, accesibles y auditables. La transparencia fortalece la confianza en el sistema y permite el aprendizaje a partir de los errores. 4. Riesgos en la privacidad y protección de datos Automatizar la evaluación implica almacenar y procesar grandes volúmenes de datos sensibles: resultados, comportamientos, emociones, participación, conexiones, etc. Si estos datos no están protegidos adecuadamente, pueden ser objeto de filtraciones, usos indebidos o explotación comercial. Además, la recopilación de datos sin el consentimiento informado de los estudiantes representa una grave infracción ética y legal. Solución ética: Implementar protocolos robustos de seguridad digital, cumplir con normativas de protección de datos (como el RGPD) y garantizar el consentimiento informado de todos los involucrados. Plataformas como WORKI 360 deben contar con políticas de privacidad claras y auditables. 5. Reducción del estudiante a un conjunto de métricas Al automatizar la evaluación, existe el riesgo de cosificar al estudiante, convirtiéndolo en una tabla de datos o un índice de rendimiento. Esto borra la dimensión humana, emocional, social y ética del proceso formativo. La educación no puede reducirse a variables cuantitativas, ni el éxito estudiantil puede ser definido exclusivamente por algoritmos. Solución ética: Acompañar los sistemas automatizados con evaluaciones cualitativas, portafolios reflexivos, entrevistas y rúbricas narrativas. Las métricas deben ser una parte del análisis, no el único lenguaje válido. 6. Automatización sin validación cultural ni contextual Una plataforma de evaluación diseñada en un contexto cultural determinado puede no ser aplicable o justa en otro entorno. Por ejemplo, indicadores de participación o expresión pueden variar radicalmente según el país, la lengua, la modalidad educativa o la diversidad del alumnado. Solución ética: Personalizar los algoritmos y modelos evaluativos según la realidad local. WORKI 360, por ejemplo, debe permitir a las instituciones configurar sus propios indicadores, pesos y criterios evaluativos, respetando su identidad y su visión pedagógica. 7. Dependencia tecnológica y pérdida de autonomía institucional Si una institución depende completamente de un proveedor externo para automatizar su evaluación, puede perder capacidad de decisión, flexibilidad y soberanía pedagógica. Además, si la tecnología falla o es retirada, se pierde el acceso a información crítica. Solución ética: Las plataformas deben ser interoperables, transparentes y permitir la exportación e independencia de los datos. Las instituciones deben capacitar a su personal para comprender, gestionar y adaptar las herramientas según sus necesidades. 8. Riesgo de desmotivación estudiantil La automatización mal aplicada puede hacer que el estudiante pierda sentido de agencia, sintiendo que sus esfuerzos no serán reconocidos ni comprendidos por un sistema “impersonal”. Esto puede afectar su motivación, autoconcepto y conexión emocional con el aprendizaje. Solución ética: Humanizar los resultados. Acompañar los datos con comentarios empáticos, entrevistas, devoluciones significativas y espacios de diálogo. La tecnología debe servir para acercar, no para distanciar.

¿Cómo evaluar el progreso individual en contextos grupales?

Los proyectos colaborativos, las metodologías activas (como el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje cooperativo o el aprendizaje basado en retos), y las dinámicas grupales en general son pilares de la educación moderna. Fomentan habilidades esenciales del siglo XXI: trabajo en equipo, liderazgo, resolución de conflictos, empatía y comunicación. Sin embargo, presentan un reto clásico y persistente: ¿cómo asegurarse de que todos los integrantes estén avanzando realmente en su aprendizaje individual? ¿Cómo evitar que el resultado del grupo oculte las diferencias de esfuerzo, participación y progreso de cada miembro? La evaluación individual en contextos grupales no solo es posible, sino imprescindible. Pero requiere estrategia, diseño intencional, instrumentos adecuados y apoyo tecnológico. A continuación, presentamos cómo abordarlo de forma efectiva. 1. Diseño evaluativo dual: grupo + individuo El primer paso es estructurar dos dimensiones de evaluación paralelas: Desempeño grupal: calidad del producto final, logro de objetivos comunes, cohesión, resultado compartido. Desempeño individual: contribución específica de cada miembro, compromiso, responsabilidad, aprendizaje personal. Esta doble mirada permite valorar tanto la construcción colectiva como el progreso de cada estudiante, lo cual promueve la corresponsabilidad sin diluir la individualidad. Plataformas como WORKI 360 pueden organizar ambas dimensiones, asignando pesos diferenciados y generando reportes personalizados por estudiante. 2. Establecer roles individuales rotativos Una forma eficaz de evidenciar el desempeño individual es asignar roles específicos dentro del equipo, que se rotan en distintas fases del proyecto: Líder organizador Documentador Expositor Gestor del tiempo Analista de datos Verificador de calidad Estos roles permiten observar distintas competencias en cada estudiante y favorecen la equidad en la participación. Cada rol puede evaluarse con rúbricas específicas, lo cual facilita el análisis individual del desempeño. 3. Uso de rúbricas individuales dentro del trabajo en grupo Aunque el producto final sea grupal, se pueden aplicar rúbricas individuales que valoren el proceso de cada estudiante. Algunos criterios posibles: Iniciativa y liderazgo asumido. Calidad y puntualidad de sus entregas personales. Participación activa en las discusiones. Nivel de preparación previa. Grado de mejora respecto a evaluaciones anteriores. Estas rúbricas pueden ser aplicadas por el docente, por los compañeros (coevaluación) o por el propio estudiante (autoevaluación). 4. Aplicar coevaluación con justificación La coevaluación o evaluación entre pares permite que los estudiantes valoren la participación de sus compañeros en el proyecto grupal. Es importante que no se limite a una calificación numérica, sino que incluya: Comentarios cualitativos. Justificación de las calificaciones. Ejemplos concretos de fortalezas o áreas de mejora. Este proceso debe ser guiado por rúbricas claras, y se recomienda mantener la confidencialidad de los comentarios para evitar conflictos. WORKI 360 permite automatizar este proceso, recogiendo opiniones de todos los miembros del grupo y generando un informe de percepción cruzada por estudiante. 5. Fomentar la autoevaluación individual del rol desempeñado Cada estudiante debe reflexionar sobre su propio aporte, qué dificultades enfrentó, cómo resolvió problemas, en qué mejoró y qué haría diferente. Esta autoevaluación debe estar conectada con el plan de mejora personal y la evolución de sus competencias. El hecho de verbalizar (o escribir) su progreso ayuda a consolidar el aprendizaje y da información clave al docente sobre la madurez metacognitiva del estudiante. 6. Recoger evidencias individuales dentro del proceso grupal Aunque el producto sea colectivo, se pueden solicitar: Bitácoras individuales de trabajo. Grabaciones o capturas de pantalla de las contribuciones personales. Entregas personales dentro de las fases del proyecto. Participación en foros, correos o chats de trabajo. Estas evidencias sirven para contrastar percepciones con acciones concretas y garantizan que el esfuerzo individual quede documentado. 7. Realizar entrevistas o defensas individuales del trabajo Una estrategia poderosa es realizar entrevistas breves o defensas orales donde cada estudiante explique qué hizo, cómo lo hizo, qué aprendió, qué dificultades tuvo y cómo las resolvió. Estas instancias permiten detectar si realmente comprendió lo trabajado o simplemente se apoyó en el esfuerzo ajeno. Además, permiten valorar la apropiación crítica del conocimiento. 8. Medir la evolución comparada del estudiante Para evaluar progreso individual, es necesario comparar el desempeño actual con evaluaciones previas, sean grupales o individuales. Así se evita penalizar a estudiantes que están aún en proceso pero muestran avance significativo. Por ejemplo, un estudiante con bajo desempeño inicial que se convierte en un colaborador confiable en el grupo está mostrando progreso real, aunque su producto no sea el mejor. WORKI 360 facilita este seguimiento longitudinal al mostrar trayectorias personales de desempeño. 9. Distinguir entre rendimiento, participación y aprendizaje Una trampa común es evaluar solo “quién participó más”. Pero lo importante es evaluar qué aprendió cada uno, y cómo lo aplicó. Puede haber estudiantes con baja visibilidad pero alto aporte intelectual, o estudiantes activos que repiten sin comprender. Es necesario combinar datos cuantitativos (participación) con análisis cualitativos (argumentos, calidad del trabajo, reflexiones). 10. Comunicar claramente los criterios desde el inicio El éxito de la evaluación individual en proyectos grupales depende de que, desde el inicio, los estudiantes conozcan cómo serán evaluados, qué se espera de ellos y qué valor tiene su desempeño personal en la nota final. Esto reduce conflictos, promueve el compromiso y evita falsas expectativas. La evaluación debe ser justa, transparente y motivadora.

¿Qué estrategias permiten convertir la evaluación del desempeño en un motor de innovación académica?

Durante décadas, la evaluación del desempeño ha sido vista como una herramienta de control, calificación o cierre. Sin embargo, las instituciones educativas más innovadoras han comprendido algo radical: la evaluación no debe estar al final del proceso, sino en su centro. Una evaluación bien diseñada y estratégicamente gestionada no solo mide el aprendizaje, sino que lo genera, lo impulsa y lo transforma. Cuando se implementan estrategias específicas, la evaluación del desempeño deja de ser un trámite y se convierte en el núcleo del rediseño curricular, la innovación pedagógica, el desarrollo profesional docente y la mejora continua institucional. A continuación, exploramos las estrategias clave para lograrlo. 1. Replantear la evaluación como proceso formativo continuo La primera transformación consiste en abandonar el paradigma de la evaluación como “evento final” y convertirla en una serie de procesos formativos continuos, integrados desde el inicio de cada experiencia de aprendizaje. Esto implica: Evaluar desde el primer día. Establecer ciclos de retroalimentación constantes. Fomentar la coevaluación y la autoevaluación. Utilizar la evaluación para tomar decisiones pedagógicas en tiempo real. Esta estrategia convierte a la evaluación en instrumento de mejora, y no de sanción. 2. Incorporar tecnologías de medición inteligente Plataformas como WORKI 360 permiten automatizar, visualizar y cruzar datos de desempeño con agilidad y precisión. Usar estas tecnologías no solo mejora la eficiencia, sino que revela patrones ocultos, identifica necesidades, permite personalizar la enseñanza y rediseñar itinerarios formativos. La innovación no está en tener más datos, sino en hacer preguntas inteligentes a partir de ellos. Por eso, integrar BI (Business Intelligence) en el sistema de evaluación es una estrategia que impulsa la innovación con base en evidencia. 3. Utilizar la evaluación como punto de partida para rediseñar el currículo Cuando la evaluación revela qué competencias no se están logrando, qué actividades generan más impacto o qué estudiantes quedan rezagados, esos datos deben alimentar el rediseño curricular. Esto permite: Ajustar cargas académicas. Eliminar prácticas ineficaces. Crear itinerarios flexibles. Implementar nuevas metodologías activas. Así, la evaluación no se limita a reportar: propone, orienta y transforma. 4. Fomentar la cultura de la retroalimentación horizontal Transformar la evaluación en motor de innovación requiere cambiar la lógica jerárquica tradicional. En lugar de un docente que “dicta la nota”, se debe fomentar una cultura donde todos retroalimentan a todos: Estudiantes a estudiantes (coevaluación). Estudiantes a docentes. Docentes entre sí. Equipos directivos al personal académico. Este ecosistema de retroalimentación multiplica el aprendizaje, rompe barreras y genera una cultura horizontal de mejora continua. 5. Integrar evaluación emocional y metacognitiva Un sistema innovador no evalúa solo contenido. Evalúa: Cómo el estudiante se siente respecto a su aprendizaje. Qué cree de sí mismo. Cómo enfrenta la frustración o el error. Qué piensa sobre su proceso. Estas dimensiones abren un nuevo campo de análisis que enriquece el diseño pedagógico, la tutoría y los programas de bienestar estudiantil. El uso de encuestas de clima, diarios reflexivos o entrevistas permite capturar esta información. 6. Hacer visible el aprendizaje Cuando los resultados de la evaluación se muestran de forma visual, comprensible y dinámica (a través de dashboards, tableros, informes gráficos, comparativos históricos), se genera un impacto positivo en estudiantes, docentes y directivos. Estas visualizaciones permiten tomar decisiones rápidas, compartir logros, identificar brechas y planificar con claridad. WORKI 360 destaca precisamente en este aspecto, con visualizaciones 360° que hacen visible el progreso desde múltiples dimensiones. 7. Asociar la evaluación con reconocimiento y propósito Una estrategia poderosa es utilizar la evaluación del desempeño no solo para calificar, sino para reconocer el esfuerzo, visibilizar el crecimiento y conectar el aprendizaje con la vida real. Esto puede hacerse mediante: Diplomas o insignias por logros de competencias. Publicación de proyectos destacados. Participación en ferias, congresos o comunidades de práctica. Alianzas con el mundo laboral o social. La evaluación así se convierte en motivación auténtica y en puente con el mundo exterior. 8. Evaluar en comunidad y con impacto social Otra forma de innovar es sacar la evaluación del aula y llevarla al entorno real. Los proyectos evaluativos pueden tener impacto en: Comunidades locales. ONGs o instituciones externas. Espacios públicos. Redes académicas internacionales. Cuando el estudiante sabe que su trabajo será “visto y útil”, su nivel de compromiso y calidad se eleva exponencialmente. Evaluar con impacto es evaluar con propósito. 9. Crear equipos institucionales de rediseño evaluativo La innovación no ocurre por decreto. Requiere equipos multidisciplinarios (académicos, tecnológicos, psicopedagógicos) que se dediquen a revisar, rediseñar y pilotear nuevos modelos de evaluación, vinculados con las metas estratégicas de la institución. Estos equipos pueden usar los reportes de plataformas como WORKI 360 para tomar decisiones basadas en datos y acelerar la innovación en cada programa o carrera. 10. Convertir la evaluación en narrativa de transformación institucional Finalmente, las instituciones innovadoras utilizan los resultados de la evaluación como parte de su relato institucional. Publican sus indicadores de mejora, comparten testimonios de estudiantes, presentan modelos ante redes educativas y convierten su sistema evaluativo en su marca diferenciadora. Esto refuerza la transparencia, el compromiso con la calidad y la atracción de nuevos estudiantes y aliados estratégicos. 🧾 Resumen Ejecutivo 🎯 1. Docentes como arquitectos estratégicos del desempeño Los docentes no solo ejecutan la evaluación: la diseñan, interpretan y humanizan. WORKI 360 potencia su rol al ofrecer herramientas de retroalimentación, seguimiento de evolución y gestión de evidencias para convertir al profesor en un mentor estratégico. 🔄 2. Adaptación del modelo 360° al entorno estudiantil El enfoque de evaluación 360° —que incluye al estudiante, docentes, compañeros y tutores— es posible y efectivo cuando se gestiona con plataformas que integran múltiples perspectivas. WORKI 360 permite aplicar este modelo de manera estructurada, ética y accionable. 🧠 3. Uso de herramientas cualitativas con respaldo digital La evaluación basada en rúbricas, portafolios, diarios reflexivos y entrevistas permite comprender a profundidad el progreso estudiantil. WORKI 360 integra estos instrumentos cualitativos para garantizar una visión holística del aprendizaje. 🌐 4. Resolución de los desafíos del entorno híbrido En la educación híbrida, la fragmentación, la desigualdad tecnológica y la dispersión de la información son grandes retos. WORKI 360 responde a estos desafíos centralizando la información, generando trazabilidad y proporcionando reportes en tiempo real sobre desempeño y participación. 🧩 5. Medición auténtica del pensamiento crítico El pensamiento crítico no se mide con exámenes, sino con procesos. WORKI 360 permite monitorear esta competencia de manera longitudinal, mediante tareas contextualizadas, rúbricas descriptivas, autoevaluaciones y seguimiento progresivo. 🪞 6. Empoderamiento del estudiante a través de la autoevaluación Cuando el estudiante se autoevalúa con base en criterios claros y con acceso a su evolución histórica, se convierte en protagonista de su aprendizaje. WORKI 360 ofrece herramientas para la gestión de autoevaluaciones, promoviendo la autorregulación y la conciencia formativa. 📊 7. Aplicación de Business Intelligence en el ecosistema académico El artículo presentó herramientas como Power BI, Tableau o Google Data Studio, pero destacó a WORKI 360 como una solución integral que reúne analítica educativa avanzada con dashboards intuitivos, integración de múltiples fuentes y segmentación estratégica por indicadores clave. ⚖️ 8. Gestión ética de la automatización en evaluación Toda automatización requiere responsabilidad ética: respeto por la privacidad, control del sesgo algorítmico, transparencia y humanidad. WORKI 360 incorpora estos principios, con estructuras abiertas, configurables y auditables por las instituciones. 🧩 9. Evaluación individual en contextos grupales El artículo demostró que sí es posible —y necesario— evaluar al estudiante dentro del trabajo colaborativo, sin sacrificar su singularidad. WORKI 360 facilita esta tarea con rúbricas diferenciadas, coevaluación, seguimiento de evidencias individuales y reportes específicos por estudiante. 🚀 10. La evaluación como motor de innovación académica Finalmente, se consolidó la idea de que la evaluación debe generar cambio, no solo medirlo. Cuando se vincula con rediseño curricular, BI educativo, feedback horizontal, bienestar emocional y participación de la comunidad, se convierte en una herramienta de transformación. WORKI 360 no solo permite implementar esta visión, sino que la acelera, la estructura y la convierte en una ventaja institucional tangible.