Índice del contenido

¿Cómo identificar el potencial de liderazgo a través de una evaluación individual?

Identificar el potencial de liderazgo en un colaborador no es una tarea que pueda limitarse a los números de una hoja de evaluación. Requiere observación fina, interpretación contextual, y sobre todo, un enfoque estratégico en la lectura de competencias, comportamientos y aspiraciones. En contextos corporativos complejos, donde los líderes son piezas clave de sostenibilidad y crecimiento, la evaluación individual se convierte en una herramienta poderosa para proyectar no solo el presente del colaborador, sino su futuro en la organización.

1. Establecer criterios claros de liderazgo alineados con la cultura organizacional

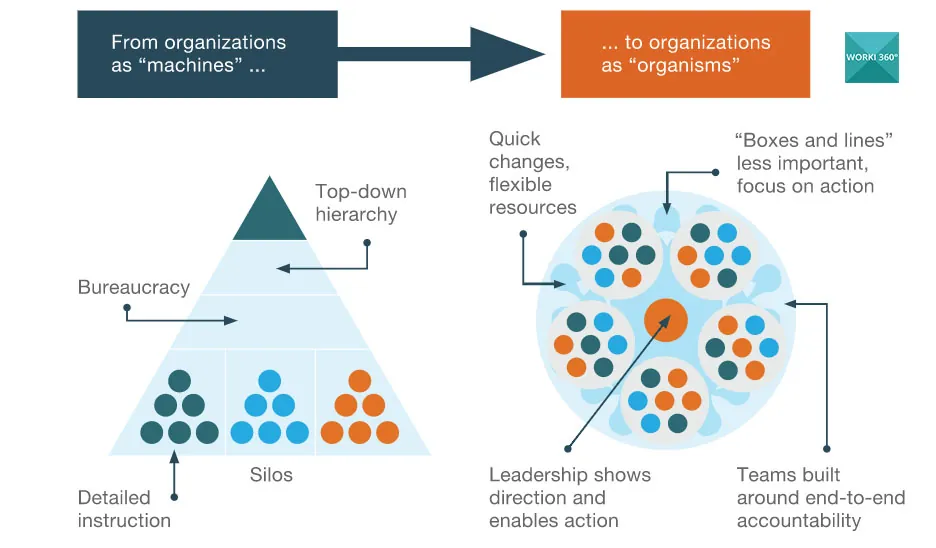

El primer paso para detectar el potencial de liderazgo es definir, con absoluta claridad, qué significa ser líder dentro del contexto de la empresa. No existe un molde único. Una startup tecnológica requerirá líderes ágiles, orientados a la experimentación, mientras que una institución financiera tradicional exigirá estabilidad, rigor normativo y pensamiento sistémico.

Los criterios deben abarcar tanto competencias técnicas como habilidades blandas: visión estratégica, toma de decisiones, empatía, capacidad de influencia, adaptabilidad, resiliencia, gestión de conflictos y comunicación efectiva. Evaluar a alguien sin una base comparativa clara lleva inevitablemente a la subjetividad.

2. Análisis de comportamiento y no solo de resultados

Una evaluación orientada al liderazgo no debe limitarse al cumplimiento de KPIs. Muchos colaboradores que superan metas no están listos —ni tienen el deseo— de liderar personas o proyectos.

La clave está en observar comportamientos asociados al liderazgo, por ejemplo:

¿Inicia mejoras sin que se lo pidan?

¿Es buscado por sus colegas para resolver conflictos o tomar decisiones?

¿Muestra madurez emocional ante situaciones de presión?

¿Comparte conocimientos sin temor a perder protagonismo?

Un buen evaluador sabe que el potencial no se mide por resultados pasados únicamente, sino por señales de cómo ese colaborador gestiona la incertidumbre, la influencia y la colaboración.

3. Uso de herramientas de evaluación conductual y de personalidad

Integrar herramientas como el MBTI, DISC, Hogan o el CliftonStrengths permite observar dimensiones del liderazgo difíciles de evaluar mediante entrevistas o retroalimentaciones tradicionales. Estas pruebas pueden revelar rasgos de pensamiento estratégico, estabilidad emocional o predisposición natural a roles de influencia.

Sin embargo, es fundamental que estas pruebas no sean interpretadas como predicciones determinantes, sino como datos complementarios dentro de un marco más amplio. La triangulación entre resultados conductuales, desempeño y feedback 360° es la vía más robusta.

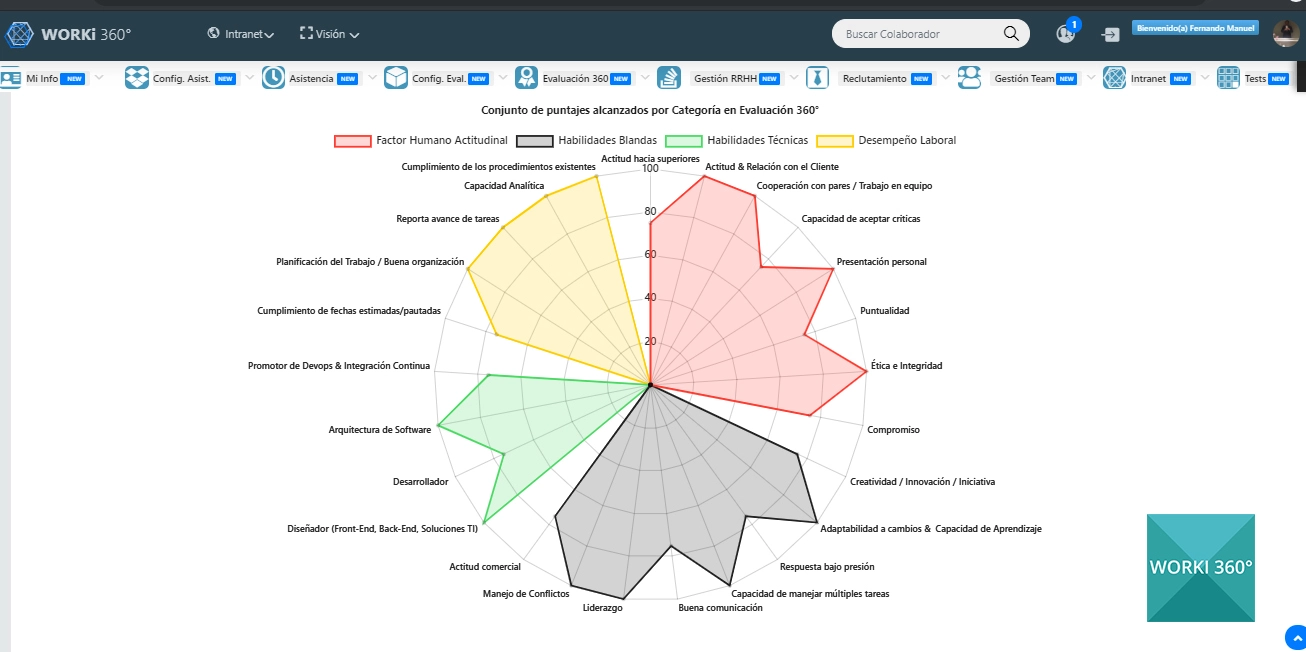

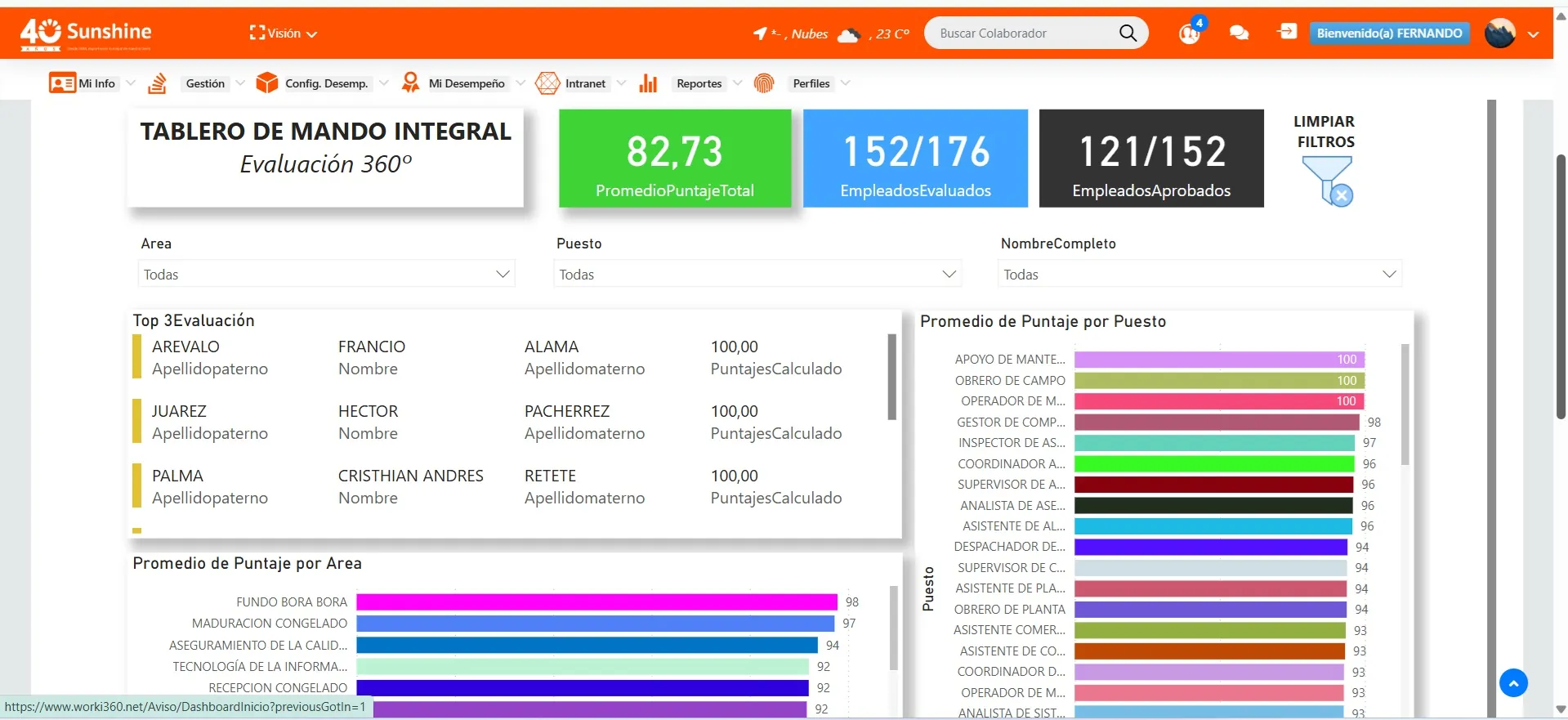

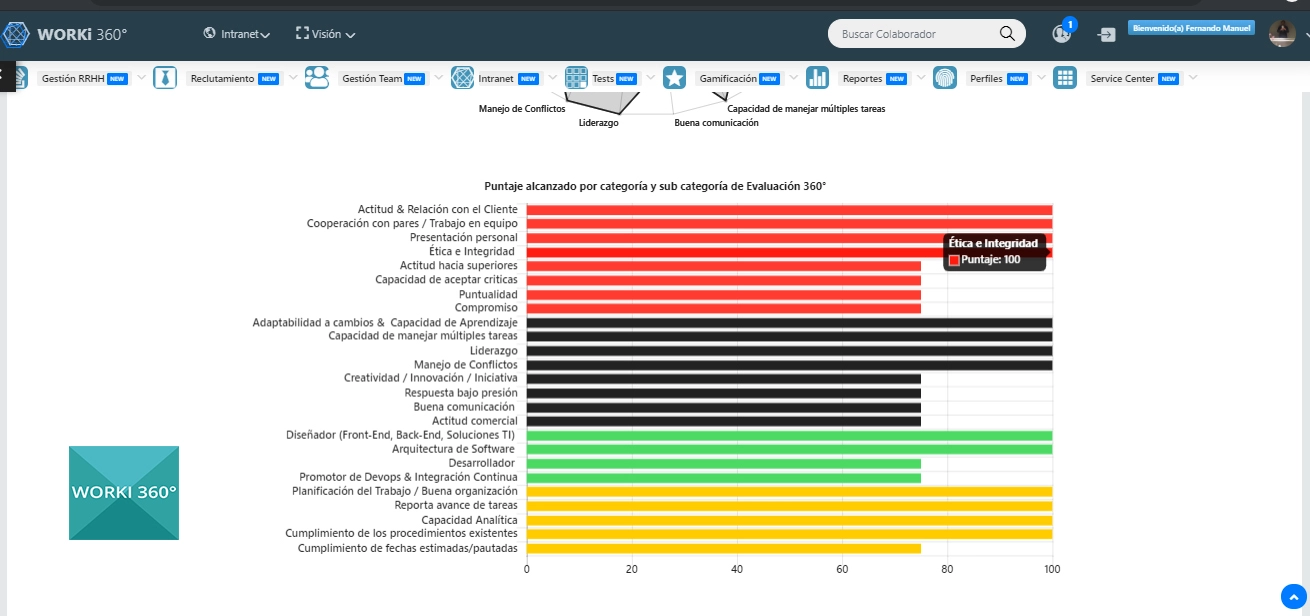

4. Evaluaciones 360° con foco en habilidades de influencia y colaboración

Una herramienta subvalorada en muchas organizaciones es la evaluación 360°. Cuando bien aplicada, con preguntas estructuradas y acompañadas de feedback cualitativo, permite mapear el reconocimiento informal del colaborador por parte de su entorno.

¿Lo consideran una referencia técnica o moral?

¿Promueve el trabajo colaborativo?

¿Está dispuesto a asumir responsabilidades más allá de su rol?

El liderazgo nace muchas veces en la práctica informal antes que en el organigrama. Y solo quienes trabajan de cerca con un colaborador pueden confirmar si este tiene la fibra de un líder.

5. Detección de patrones de pensamiento estratégico en el feedback individual

Durante las sesiones de retroalimentación, un evaluador perspicaz puede identificar indicadores de liderazgo a través de las propias palabras del colaborador:

¿Analiza sus logros con perspectiva global o solo desde su área?

¿Propone ideas para el largo plazo?

¿Asume responsabilidad por errores o busca culpables?

¿Relaciona su desempeño con el impacto organizacional?

Estas señales son fundamentales. Un líder emergente no es aquel que sólo ejecuta con excelencia, sino quien ya comienza a pensar como dueño, como facilitador, como estratega.

6. Creación de situaciones simuladas de liderazgo en el marco de la evaluación

Otra técnica útil consiste en diseñar escenarios hipotéticos durante el proceso de evaluación. ¿Qué harías si tu equipo falla en un proyecto clave? ¿Cómo comunicarías una decisión impopular? ¿Qué pasos seguirías para resolver una crisis entre dos áreas?

Estas situaciones no buscan medir conocimientos técnicos, sino agilidad mental, madurez emocional y lógica de toma de decisiones. Es un método particularmente eficaz para evaluar a colaboradores que aún no han tenido la oportunidad formal de liderar pero que podrían estar listos para hacerlo.

7. Análisis longitudinal del desarrollo del colaborador

El liderazgo no es una cualidad estática. Un sistema de evaluación individual con seguimiento anual o semestral permite detectar una curva de evolución coherente: crecimiento en responsabilidades, mejora en la comunicación, mayor visibilidad interna, disposición para mentoría o coaching de otros.

El seguimiento en el tiempo ofrece una visión más justa y profunda que cualquier resultado puntual.

8. Considerar la aspiración como factor determinante

Un aspecto frecuentemente ignorado es el deseo del colaborador de convertirse en líder. No todos quieren liderar, y no todos los que lo desean están listos. Pero si existe alineamiento entre potencial, comportamiento y aspiración, el proceso de formación será más orgánico.

La evaluación individual debe abrir espacio para que el colaborador exprese sus aspiraciones profesionales. Esta información es crítica para definir si el potencial percibido podrá convertirse en liderazgo efectivo.

Conclusión

Identificar el potencial de liderazgo mediante la evaluación del desempeño individual requiere de una mirada integral, un enfoque metodológico claro y una sensibilidad especial hacia los comportamientos invisibles al radar tradicional.

Un buen sistema de evaluación es aquel que, más allá de juzgar el presente, permite anticipar el futuro. No se trata solo de medir lo que se ha hecho, sino de proyectar lo que ese colaborador podría llegar a construir como líder. Y en este proceso, la responsabilidad del evaluador es tan importante como el talento del evaluado.

¿Cómo evaluar el compromiso individual más allá de la productividad?

En muchas organizaciones se comete el error de reducir el compromiso a la cantidad de entregables o al cumplimiento de metas. Esta visión, aunque útil desde una perspectiva operativa, es limitada y peligrosa, especialmente en contextos donde el compromiso se convierte en una variable crítica para la retención de talento, la cultura organizacional y el desarrollo sostenible del negocio. Evaluar el compromiso de un colaborador va más allá de medir cuánto hace. Implica identificar el grado de involucramiento emocional, cognitivo y actitudinal que ese colaborador tiene con la organización, sus valores, su visión y su propósito. Es una evaluación profunda, que requiere herramientas, criterio y sensibilidad organizacional. 1. Definir una arquitectura del compromiso Para evaluar algo de forma objetiva, primero es necesario definirlo con claridad. El compromiso individual debe ser entendido como una mezcla de tres dimensiones: Compromiso afectivo: el deseo genuino de ser parte de la organización. Compromiso normativo: la sensación de responsabilidad moral con el equipo y la empresa. Compromiso de continuidad: la percepción de costo o impacto de dejar la organización. Evaluar estas dimensiones de manera sistemática permite ir más allá de indicadores de rendimiento para tocar aspectos actitudinales que son menos visibles, pero igual de influyentes. 2. Escuchar la voz del colaborador en la evaluación Una forma efectiva de medir compromiso es incluir al propio colaborador en el análisis. Herramientas como las autoevaluaciones estructuradas o entrevistas one-on-one brindan insumos valiosos. Algunas preguntas que pueden revelarlo son: ¿Qué te motiva a dar más de lo que se te pide? ¿Cómo conectas tu trabajo diario con los objetivos de la empresa? ¿Qué cambios harías en la organización si estuviera en tus manos? La forma en la que un colaborador responde, su lenguaje, sus ejemplos y su nivel de emocionalidad brindan señales directas de su nivel de conexión con la organización. 3. Incorporar mediciones cualitativas dentro del sistema de evaluación Muchas organizaciones se limitan a medir el cumplimiento de objetivos, lo cual solo refleja el compromiso funcional. Para detectar compromiso real, es indispensable integrar indicadores cualitativos como: Participación voluntaria en proyectos transversales. Proactividad en proponer mejoras o soluciones. Actitud positiva en momentos de crisis o cambios. Conducta ejemplar con otros compañeros. Respeto por los valores corporativos, incluso cuando no son observados por otros. Estas variables deben estar integradas en el sistema de evaluación, ya sea a través de rúbricas, observaciones de líderes o reportes de impacto. 4. Medir la consistencia actitudinal a lo largo del tiempo El compromiso no se expresa una vez; se vive diariamente. Por ello, una evaluación sólida debe basarse en la observación longitudinal del comportamiento. Los líderes de equipo tienen la responsabilidad de registrar de forma sistemática acciones que reflejen o contradigan el compromiso individual: ¿Cómo responde el colaborador ante una sobrecarga inesperada? ¿Sostiene el mismo nivel de atención en tareas rutinarias que en proyectos clave? ¿Cómo gestiona el tiempo y la calidad en contextos sin supervisión directa? Estos elementos no siempre aparecen en las evaluaciones trimestrales, pero su documentación constante y su análisis cualitativo permiten comprender la solidez del compromiso de fondo. 5. Evaluación 360° enfocada en percepciones de compromiso El compromiso no solo se nota hacia arriba, también se percibe horizontalmente. Los compañeros de equipo suelen tener una percepción precisa del nivel de involucramiento de cada miembro. Por ello, incluir preguntas clave en los formularios 360° puede ofrecer datos complementarios: ¿Consideras que esta persona entrega más de lo que se le pide? ¿La actitud de este colaborador inspira o desalienta a los demás? ¿Confías en que cumplirá su parte, incluso en momentos difíciles? Estas percepciones, cuando son recopiladas de forma anónima y procesadas estadísticamente, permiten crear patrones sobre el nivel de compromiso que cada persona irradia dentro del equipo. 6. Análisis del alineamiento con los valores organizacionales El compromiso también se expresa en la coherencia entre lo que la organización cree y lo que el colaborador practica. Este aspecto puede ser evaluado observando: Cómo toma decisiones en contextos ambiguos. Qué tipo de conversaciones impulsa o evita. Qué postura adopta ante dilemas éticos o estratégicos. Una evaluación de desempeño que incorpore el alineamiento cultural como un eje transversal detectará de manera más precisa a aquellos colaboradores que no solo hacen bien su trabajo, sino que lo hacen con convicción organizacional. 7. Evaluar la disposición al aprendizaje y la mejora continua Un indicador indirecto pero extremadamente confiable del compromiso individual es la actitud frente al desarrollo profesional. Quien está comprometido con la organización quiere crecer en ella, aprender más, aportar más. Esto puede observarse en: La inscripción voluntaria a programas de formación. El interés genuino por recibir feedback. La participación activa en comunidades internas de práctica o conocimiento. Por el contrario, una actitud pasiva, desinteresada o defensiva frente al desarrollo suele ser una alerta de descompromiso emocional con la empresa. 8. Evaluación de coherencia entre discurso y acción El compromiso también se manifiesta en la integridad entre lo que se dice y lo que se hace. Un colaborador puede hablar con entusiasmo en reuniones, pero evitar asumir retos reales. Puede llenar encuestas de clima laboral con comentarios positivos y luego incumplir compromisos básicos. Los líderes deben ser entrenados para detectar estas inconsistencias y reportarlas como parte del análisis de compromiso. No se trata de castigar, sino de mapear con precisión quién realmente está conectado con el propósito organizacional. Conclusión Evaluar el compromiso individual más allá de la productividad exige un cambio de paradigma: dejar de ver al colaborador como un ejecutor de tareas y comenzar a verlo como un actor emocional, estratégico y cultural dentro de la organización. Un sistema de evaluación inteligente debe integrar indicadores cualitativos, percepciones 360°, análisis longitudinales y observaciones de coherencia. Solo así podrá construirse un mapa verdadero del compromiso organizacional, identificar a los embajadores de marca interna y diseñar estrategias de talento basadas no solo en lo que las personas hacen, sino en cómo y por qué lo hacen.

¿Qué impacto tiene el feedback continuo sobre la mejora del desempeño individual?

Durante años, el feedback ha sido concebido como un evento aislado, una reunión formal que ocurre una o dos veces al año, cargada de tensión y expectativas. Sin embargo, en los entornos corporativos de alto rendimiento y en las culturas organizacionales más evolucionadas, este enfoque ya no es suficiente. El feedback continuo se ha convertido en una herramienta fundamental para la gestión moderna del desempeño, y su impacto sobre la mejora individual no solo es profundo, sino transformador. 1. El feedback continuo como motor de aprendizaje acelerado Uno de los principales impactos del feedback frecuente es la creación de microciclos de aprendizaje. En lugar de esperar seis meses para corregir una desviación o reforzar un comportamiento positivo, el feedback continuo permite intervenir de forma inmediata. Este mecanismo de retroalimentación constante genera una curva de mejora más acelerada. Las personas aprenden más rápido cuando reciben señales frecuentes sobre cómo lo están haciendo, lo que acorta la distancia entre error y corrección, y entre logro y reconocimiento. 2. Fortalecimiento de la autoconciencia y la responsabilidad individual El feedback frecuente actúa como un espejo permanente que ayuda a los colaboradores a desarrollar autoconciencia: comprenden mejor cómo son percibidos, qué valoran sus líderes y compañeros, y en qué deben enfocarse para evolucionar. Este nivel de conciencia lleva a una asunción más activa de responsabilidad sobre el propio desempeño. Cuando un colaborador sabe que su evolución está siendo observada en tiempo real, tiende a ajustar su conducta con mayor velocidad y precisión. Ya no trabaja solo para cumplir metas, sino para mejorar continuamente. 3. Generación de confianza y cultura de mejora continua Lejos de lo que muchos temen, el feedback continuo no genera tensión si se gestiona adecuadamente. Por el contrario, fortalece la confianza entre líderes y colaboradores. Cuando un colaborador recibe comentarios frecuentes, constructivos y equilibrados (no solo críticas, sino también reconocimientos), interpreta que su desarrollo le importa a la organización. Esto fortalece el vínculo emocional y genera un ambiente donde aprender de los errores es parte de la cultura, no un motivo de vergüenza o castigo. La cultura de mejora continua, tan buscada por las empresas, solo es posible cuando el feedback deja de ser un ritual anual y se convierte en un hábito colectivo. 4. Personalización de las estrategias de desarrollo El feedback frecuente permite detectar patrones de comportamiento y desempeño que serían invisibles en un esquema de evaluación anual. Estos patrones son fundamentales para personalizar las acciones de desarrollo. Por ejemplo, si un colaborador recibe feedback constante sobre su liderazgo colaborativo, puede diseñarse un plan de formación específico en liderazgo transformacional, comunicación o manejo de conflictos. La personalización incrementa la efectividad de las intervenciones formativas y permite que el desarrollo de competencias se alinee con las verdaderas necesidades del colaborador, y no con suposiciones genéricas. 5. Corrección temprana de desviaciones críticas Cuando el feedback se limita a una sesión formal cada semestre, los errores tienden a consolidarse como hábitos. Por el contrario, el feedback inmediato permite corregir desviaciones antes de que se conviertan en problemas estructurales. Si un colaborador está interpretando mal una política, gestionando de forma inadecuada un proceso o mostrando una actitud que afecta la dinámica del equipo, el feedback inmediato permite intervenir a tiempo. Esto no solo protege el desempeño individual, sino también la salud del equipo y la eficiencia operativa. 6. Estímulo constante de la motivación y el reconocimiento El feedback continuo también tiene un fuerte componente emocional. Los seres humanos no solo mejoran cuando se les dice qué deben cambiar, sino también cuando se sienten valorados por lo que hacen bien. Una palabra de reconocimiento inmediato por una tarea bien hecha puede tener más impacto que un bono de fin de año. El feedback positivo frecuente actúa como un reforzador conductual, motivando al colaborador a repetir comportamientos exitosos. Esto es especialmente valioso en perfiles de alta exigencia o en contextos donde la presión es constante. Saber que lo que uno hace se nota y se aprecia, genera un tipo de energía productiva que alimenta la mejora continua. 7. Reducción del sesgo evaluativo y mejora de la objetividad Cuando el feedback se concentra en momentos puntuales del año, las evaluaciones tienden a estar contaminadas por sesgos de memoria reciente o de estado emocional. Por el contrario, una práctica constante de feedback permite construir un registro más amplio, realista y equilibrado del desempeño. Los líderes pueden observar no solo el resultado de una entrega, sino la evolución, el proceso, las dificultades superadas y la actitud sostenida. Esto mejora la justicia y la calidad de las evaluaciones formales, ya que se basan en un conjunto robusto de observaciones documentadas, y no en percepciones aisladas. 8. Generación de líderes más presentes y comprometidos con su equipo El feedback continuo también transforma la manera en que los líderes ejercen su rol. Les exige estar más atentos, disponibles y comprometidos con el desarrollo de su gente. Cuando un líder se involucra de forma activa en el seguimiento diario de su equipo, se convierte en un referente real, no en una figura jerárquica distante. Este liderazgo cercano fortalece el compromiso organizacional, acelera la madurez del equipo y mejora los resultados de forma sostenida. Conclusión El impacto del feedback continuo sobre el desempeño individual es profundo, medible y estratégico. Va más allá de la mejora técnica: transforma la cultura de trabajo, eleva la calidad de las relaciones laborales, fortalece el aprendizaje organizacional y convierte cada interacción cotidiana en una oportunidad de crecimiento. Toda organización que aspire a ser competitiva en un entorno dinámico y exigente debe convertir el feedback en una práctica diaria. No como obligación, sino como un instrumento de liderazgo y una expresión de compromiso con el talento humano. Porque solo donde el feedback fluye libremente, el desempeño puede realmente evolucionar.

¿Cómo detectar sesgos inconscientes en las evaluaciones individuales?

La evaluación del desempeño es una herramienta crítica para la gestión del talento, sin embargo, uno de los mayores desafíos es garantizar que los juicios sean justos, objetivos y basados en el mérito. Los sesgos inconscientes, aquellos prejuicios automáticos y no deliberados que afectan la percepción y la toma de decisiones, pueden distorsionar profundamente los resultados y comprometer la credibilidad del proceso evaluativo. Detectar estos sesgos es un paso imprescindible para mejorar la calidad y la justicia de las evaluaciones individuales. 1. Comprender qué son los sesgos inconscientes y por qué afectan las evaluaciones Antes de identificar los sesgos en las evaluaciones, es fundamental entender que la mente humana opera con atajos cognitivos, llamados heurísticos, que ayudan a procesar información rápidamente. Sin embargo, estos atajos pueden derivar en percepciones distorsionadas, como favorecer a personas similares, dejarse influenciar por una característica irrelevante o basar juicios en eventos recientes. En la evaluación del desempeño, estos sesgos pueden manifestarse como favoritismos, prejuicios por género, edad, cultura, o influencia de la primera impresión, afectando la objetividad y la equidad. 2. Analizar patrones en los resultados de evaluaciones Un método efectivo para detectar sesgos es revisar los resultados agregados y buscar patrones que no se expliquen por diferencias reales en desempeño. Por ejemplo, si ciertos grupos (por género, edad, área geográfica) consistentemente reciben evaluaciones más bajas o más altas, es una señal de alerta. Este análisis estadístico permite detectar tendencias sistemáticas y discriminar si las diferencias obedecen a sesgos o a variables legítimas. 3. Observar discrepancias entre autoevaluación y evaluación del evaluador Cuando existe una brecha significativa entre la percepción que tiene el colaborador de su desempeño y la evaluación otorgada por su jefe o evaluador, puede existir influencia de sesgos inconscientes. Si estas discrepancias son recurrentes en ciertas áreas o para determinados evaluadores, es necesario indagar más profundamente para identificar si se están aplicando juicios subjetivos o prejuicios. 4. Revisar el lenguaje y el contenido cualitativo de los comentarios evaluativos El análisis del lenguaje usado en las evaluaciones puede revelar sesgos sutiles. Por ejemplo, comentarios que destacan aspectos personales no relacionados con el desempeño técnico, o que contienen juicios de valor no fundamentados, pueden ser indicadores de sesgos. Frases como “es demasiado joven para esta responsabilidad” o “tiene un estilo muy fuerte, puede incomodar” deben analizarse para evitar que prejuzguen y afecten injustamente la evaluación. 5. Implementar evaluaciones de desempeño multidimensionales o 360° Una forma efectiva de mitigar sesgos es incluir múltiples perspectivas: supervisores, pares, subordinados y autoevaluación. Cuando las evaluaciones se contrastan, las diferencias pueden señalar posibles sesgos de algún evaluador en particular. Si un jefe tiende a evaluar consistentemente más bajo o alto que otros miembros del equipo o evaluadores, eso puede ser una señal para revisar su proceso. 6. Capacitar a los evaluadores en sensibilización sobre sesgos Una estrategia preventiva es la formación continua en identificación y manejo de sesgos inconscientes para todos los evaluadores. A través de talleres, simulaciones y autoexploración, se puede lograr que los líderes tomen conciencia de sus prejuicios y aprendan a neutralizarlos. La sensibilización genera mejores prácticas y una cultura organizacional más equitativa. 7. Establecer criterios claros, objetivos y medibles Cuanto más claras y objetivas sean las métricas de evaluación, menos espacio habrá para la influencia de prejuicios. Los criterios deben ser específicos, cuantificables y alineados con el rol y las competencias. La estandarización de formatos y la implementación de escalas bien definidas también ayudan a minimizar el impacto de sesgos. 8. Realizar auditorías periódicas del proceso evaluativo Una revisión externa o interna periódica del proceso permite identificar desviaciones y aplicar mejoras continuas. Estas auditorías revisan cómo se aplican los criterios, cómo se comunican los resultados y si existen inconsistencias que podrían indicar sesgos. Además, la auditoría ayuda a mejorar la transparencia y la confianza en el sistema. Conclusión Detectar sesgos inconscientes en las evaluaciones individuales es una tarea compleja pero indispensable para construir procesos justos y eficaces. La combinación de análisis de datos, revisión cualitativa, formación de evaluadores y diseño de sistemas objetivos permite minimizar el impacto de prejuicios y mejorar la calidad de las decisiones sobre talento. Solo con evaluaciones libres de sesgos se puede garantizar que el desempeño real sea reconocido, que las oportunidades de desarrollo sean justas y que la organización mantenga su integridad y competitividad en la gestión de su capital humano.

¿Qué papel debe jugar el colaborador en su propia evaluación?

El proceso de evaluación del desempeño ha evolucionado en las últimas décadas, alejándose del modelo tradicional y unilateral en el que el evaluador era el único protagonista. Hoy, se reconoce que para lograr evaluaciones más precisas, justas y orientadas al desarrollo, el colaborador debe ser un actor activo y consciente dentro de su propia evaluación. Su participación no solo enriquece el proceso, sino que también contribuye a su crecimiento profesional y a fortalecer la relación con su liderazgo.

1. La autoevaluación como herramienta de autoconocimiento y reflexión

El papel principal del colaborador comienza con la autoevaluación. Esta fase le invita a reflexionar sobre sus logros, desafíos, áreas de mejora y desarrollo durante el periodo evaluado.

El ejercicio de autoevaluarse promueve la autoconciencia y la honestidad consigo mismo, cualidades esenciales para un crecimiento auténtico. Además, ayuda a alinear sus percepciones con las de su evaluador, generando una base para una conversación más rica y constructiva.

2. Fomentar una comunicación abierta y bidireccional

La evaluación no debe ser un monólogo del evaluador. El colaborador debe sentirse habilitado y motivado para expresar sus puntos de vista, expectativas, inquietudes y sugerencias.

Este diálogo fortalece la transparencia y permite ajustar objetivos, aclarar malentendidos y generar compromisos compartidos para el futuro. En este sentido, el colaborador es coprotagonista y responsable de su desarrollo.

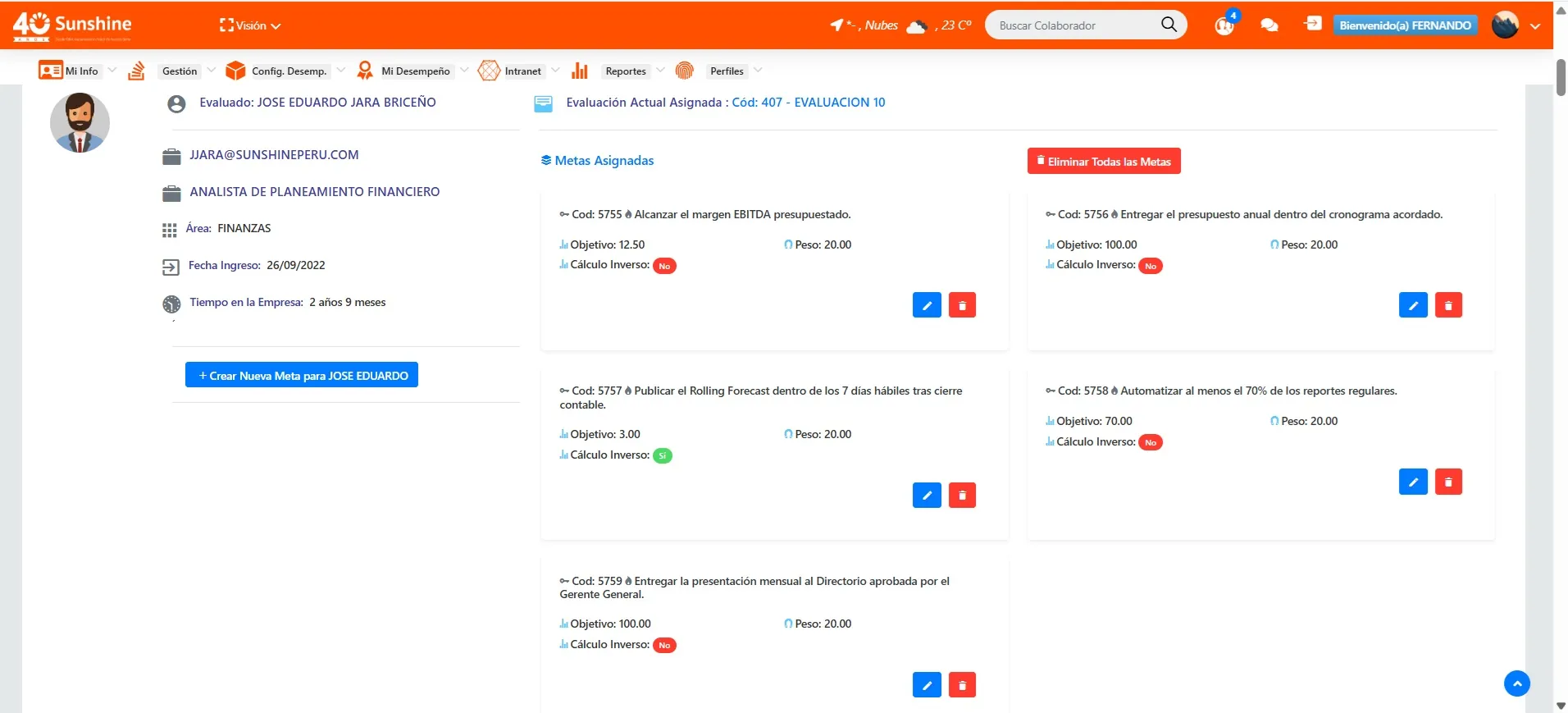

3. Proactividad en la definición y seguimiento de objetivos

El colaborador tiene un rol activo en la definición de sus metas y responsabilidades, más allá de recibirlas pasivamente. Su implicación en este diseño genera mayor compromiso y claridad sobre lo que se espera.

Además, debe responsabilizarse del seguimiento y reporte de avances, anticipando dificultades y buscando soluciones junto con su líder. Esto transforma la evaluación en un proceso dinámico y continuo.

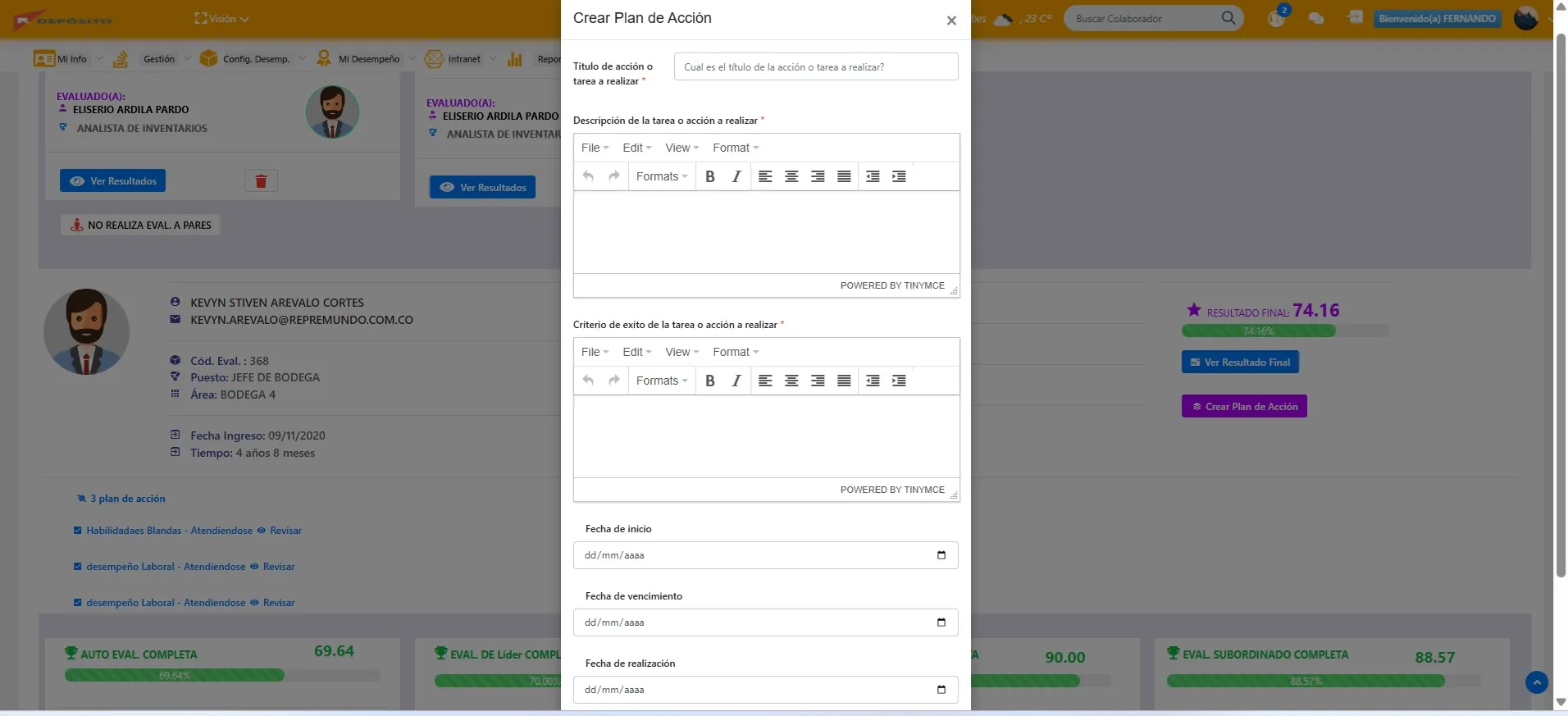

4. Participación en el diseño de planes de desarrollo personal

Una evaluación eficaz no termina con la entrega de un resultado numérico o un juicio. La etapa más valiosa es la creación de un plan de desarrollo personalizado, basado en fortalezas y áreas de mejora.

El colaborador debe ser quien proponga o valide estas acciones, asegurando que se ajusten a sus intereses, capacidades y aspiraciones profesionales. Esta co-creación promueve mayor motivación y efectividad en el desarrollo.

5. Uso del feedback para la mejora continua

El colaborador debe entender la evaluación como una oportunidad para crecer y no como un juicio final. Por eso, debe recibir el feedback con apertura, reflexionar sobre él y comprometerse a aplicar las recomendaciones.

Su papel es mantener una actitud de aprendizaje, buscar recursos y pedir apoyo cuando sea necesario para mejorar su desempeño.

6. Autogestión emocional durante el proceso evaluativo

La evaluación puede generar ansiedad o estrés. El colaborador debe desarrollar inteligencia emocional para manejar estas emociones, mantenerse receptivo y enfocado en el objetivo de mejora.

Esta capacidad facilita una interacción más efectiva con su evaluador y mejora la experiencia global del proceso.

7. Reportar obstáculos y contextos que afectan su desempeño

El colaborador tiene la responsabilidad de comunicar proactivamente los factores internos o externos que pueden estar limitando su desempeño, como recursos insuficientes, problemas personales o falta de capacitación.

Esta transparencia ayuda a que la evaluación sea más justa y que se implementen soluciones adecuadas.

8. Participar en la revisión y actualización de los criterios evaluativos

Finalmente, cuando la organización promueve procesos participativos, el colaborador puede aportar en la revisión y ajuste de los criterios o indicadores que serán usados para evaluarlo, asegurando relevancia y equidad.

Esto fortalece la legitimidad y aceptación del sistema de evaluación.

Conclusión

El colaborador debe asumir un papel protagónico y comprometido en su evaluación de desempeño. Su participación activa, desde la autoevaluación hasta la co-creación de planes de desarrollo y la gestión emocional, transforma el proceso en una experiencia constructiva y de crecimiento real.

Al empoderar al colaborador en este ciclo, la organización no solo mejora la calidad y efectividad de las evaluaciones, sino que también impulsa una cultura de responsabilidad, aprendizaje y mejora continua que beneficia a todos los niveles.

¿Qué rol juega la inteligencia emocional del evaluador en la calidad de la retroalimentación?

La evaluación del desempeño individual es un proceso que va más allá de la simple medición de resultados; implica una interacción humana donde la comunicación efectiva y el entendimiento mutuo son fundamentales. En este contexto, la inteligencia emocional del evaluador se convierte en un elemento clave para asegurar que la retroalimentación sea constructiva, motivadora y genere un impacto positivo en el desempeño y desarrollo del colaborador.

1. Definición del rol de la inteligencia emocional en el evaluador

La inteligencia emocional puede definirse como la capacidad para reconocer, comprender y gestionar las propias emociones, así como para interpretar y responder adecuadamente a las emociones de los demás. En la evaluación, esta habilidad permite al evaluador manejar con sensibilidad el proceso, adaptando su comunicación para evitar malentendidos, resistencias o desmotivación.

Un evaluador emocionalmente inteligente logra crear un ambiente de confianza y apertura, imprescindible para que el colaborador reciba el feedback como una oportunidad y no como una crítica destructiva.

2. Reconocimiento y gestión de emociones propias

Antes y durante la sesión de retroalimentación, el evaluador debe ser consciente de sus propias emociones y controlar aquellas que puedan afectar negativamente la comunicación, como la frustración, impaciencia o sesgo personal.

Este control emocional asegura que la retroalimentación sea equilibrada y objetiva, evitando que estados de ánimo momentáneos distorsionen el mensaje o el tono.

3. Empatía hacia el colaborador

La empatía, uno de los pilares de la inteligencia emocional, permite al evaluador ponerse en el lugar del evaluado, anticipar sus reacciones y ajustar el contenido y la forma del feedback.

Comprender las circunstancias personales, el contexto laboral y el estilo de aprendizaje del colaborador facilita una comunicación más humana y efectiva, que considera no solo el qué sino también el cómo decirlo.

4. Comunicación asertiva y constructiva

La inteligencia emocional facilita el uso de una comunicación asertiva, donde se expresan opiniones y críticas de forma clara y respetuosa, evitando mensajes ambiguos, confrontacionales o destructivos.

Esto contribuye a que el colaborador entienda con claridad las áreas de mejora y las fortalezas, sin sentirse atacado ni desmotivado.

5. Capacidad para manejar reacciones emocionales del evaluado

Durante la retroalimentación, el colaborador puede manifestar emociones diversas como sorpresa, rechazo, tristeza o defensividad. Un evaluador emocionalmente inteligente detecta estas señales y responde con paciencia, validando emociones y facilitando el diálogo abierto.

Esta habilidad es esencial para evitar que las emociones negativas bloqueen la receptividad al feedback y permitan que la conversación evolucione hacia acuerdos constructivos.

6. Promoción de un ambiente de confianza y respeto

La inteligencia emocional ayuda a construir un espacio seguro donde el colaborador se siente valorado y respetado, incluso cuando se abordan temas delicados o áreas de mejora significativas.

Este ambiente propicia que el feedback sea percibido como una herramienta para crecer y no como un juicio punitivo.

7. Fomento del compromiso y motivación para el cambio

Al combinar sensibilidad emocional y claridad, el evaluador puede influir positivamente en la motivación del colaborador para asumir desafíos, modificar conductas y comprometerse con su desarrollo.

La retroalimentación que considera las emociones y necesidades del colaborador genera un mayor sentido de pertenencia y deseo de superación.

8. Desarrollo continuo del evaluador

El papel del evaluador emocionalmente inteligente no es estático. Requiere autoconocimiento, entrenamiento y práctica constante para mejorar sus habilidades emocionales y comunicativas.

Las organizaciones deben invertir en capacitaciones que fortalezcan la inteligencia emocional de sus líderes para elevar la calidad general del proceso evaluativo.

Conclusión

La inteligencia emocional del evaluador es un factor decisivo que determina la efectividad y calidad de la retroalimentación en la evaluación del desempeño individual. Al gestionar adecuadamente sus propias emociones y comprender las del colaborador, el evaluador facilita una comunicación clara, empática y constructiva que potencia el desarrollo profesional.

Sin esta competencia, la retroalimentación puede generar resistencia, desmotivación o malentendidos que limitan el impacto positivo del proceso. Por tanto, fortalecer la inteligencia emocional de los evaluadores debe ser una prioridad estratégica para cualquier organización que busque optimizar sus procesos de gestión del talento.

¿Cómo utilizar la gamificación para mejorar la participación en el proceso de evaluación?

La gamificación, entendida como la aplicación de elementos y dinámicas propias de los juegos en contextos no lúdicos, ha revolucionado la forma en que las organizaciones abordan diversos procesos internos, incluyendo la evaluación del desempeño. Implementar técnicas de gamificación puede transformar un proceso tradicionalmente percibido como burocrático o tedioso en una experiencia motivadora, atractiva y participativa, incrementando significativamente la calidad y la aceptación de las evaluaciones.

1. La gamificación como herramienta de engagement

Uno de los principales retos en los procesos de evaluación es la baja participación voluntaria y el compromiso superficial de los colaboradores. La gamificación aborda este problema al incorporar elementos que estimulan la competencia sana, el reconocimiento social y la sensación de progreso.

Mediante la asignación de puntos, niveles, insignias o recompensas simbólicas, se incentiva a los colaboradores a involucrarse activamente, a cumplir con los plazos y a aportar información de calidad en sus autoevaluaciones o en evaluaciones de pares.

2. Diseño de desafíos y metas claras

El diseño de la evaluación con metas desafiantes pero alcanzables, similares a niveles en un juego, motiva a los colaboradores a superar obstáculos y a mejorar continuamente.

Por ejemplo, se pueden establecer objetivos como completar todas las etapas de la evaluación, proporcionar feedback constructivo a colegas o participar en sesiones de seguimiento, con recompensas que reconocen estos logros.

3. Feedback inmediato y visual

La gamificación permite integrar sistemas que brindan retroalimentación inmediata y visual sobre el progreso del participante, lo que fortalece la percepción de control y mejora la motivación intrínseca.

Los dashboards o paneles donde se visualizan avances, rankings o logros alcanzados facilitan que el colaborador comprenda en tiempo real dónde está y qué debe hacer para mejorar.

4. Fomento del trabajo colaborativo a través de dinámicas sociales

Algunas mecánicas de gamificación incluyen competencias en equipo, desafíos colaborativos o la posibilidad de que los participantes se reconozcan mutuamente mediante premios o menciones.

Esto fortalece el sentido de pertenencia y crea un ambiente de apoyo mutuo, que hace que la evaluación sea percibida como un proceso colectivo y no como una obligación individual.

5. Adaptación a perfiles y estilos de aprendizaje

La gamificación permite diseñar experiencias personalizadas según el perfil del colaborador, su nivel jerárquico o área de trabajo. Algunos pueden preferir retos individuales, otros las competencias grupales, algunos requieren apoyo constante, mientras otros se motivan con desafíos autogestionados.

Esta adaptación incrementa la eficacia del proceso y reduce la resistencia.

6. Integración con plataformas digitales y tecnologías

La implementación de gamificación es potenciada por plataformas tecnológicas que facilitan la gestión del proceso, el seguimiento automático de metas y la interacción social.

Estas plataformas pueden integrarse con sistemas de Recursos Humanos, generando reportes y métricas que permiten evaluar no solo el desempeño, sino también la participación y el compromiso durante el proceso evaluativo.

7. Medición y análisis del impacto de la gamificación

Es fundamental que la gamificación no sea solo una capa superficial, sino que se diseñe con indicadores claros para medir su impacto sobre la participación, calidad de las evaluaciones y satisfacción de los colaboradores.

Estos datos permiten ajustar la estrategia, identificar mejores prácticas y justificar la inversión en estas dinámicas.

8. Riesgos y consideraciones para su implementación

Si bien la gamificación tiene múltiples beneficios, su implementación debe ser cuidadosa para evitar que se perciba como trivial o forzada. Los elementos de juego deben estar alineados con los objetivos organizacionales y respetar la cultura corporativa.

Asimismo, debe evitarse la competencia desleal o la generación de estrés por rankings, promoviendo siempre la colaboración y el desarrollo.

Conclusión

La gamificación representa una estrategia innovadora para mejorar la participación y calidad en los procesos de evaluación del desempeño individual. Al convertir un trámite tradicional en una experiencia interactiva, motivadora y social, se incrementa el compromiso de los colaboradores y se fortalece la cultura de mejora continua.

Cuando se implementa con diseño estratégico, apoyo tecnológico y seguimiento riguroso, la gamificación no solo mejora la evaluación sino que impulsa el desarrollo del talento y la alineación organizacional.

¿Qué diferencias existen entre evaluar el desempeño de un colaborador nuevo y uno antiguo?

La evaluación del desempeño es un proceso clave para medir el aporte de los colaboradores y diseñar estrategias de desarrollo y retención. Sin embargo, la naturaleza del proceso debe adaptarse al contexto y la trayectoria del empleado. Evaluar a un colaborador nuevo implica desafíos y enfoques distintos a los que se aplican a un colaborador antiguo, dada la diferencia en tiempo de experiencia, integración cultural y conocimiento del rol.

1. Diferencias en los criterios de evaluación

Para un colaborador nuevo, los criterios de evaluación suelen centrarse en la adaptación al puesto, la curva de aprendizaje, la integración cultural y la capacidad para asimilar procesos y normas. Se evalúa la rapidez con la que adquiere competencias básicas y la disposición para aprender.

En cambio, para un colaborador antiguo, la evaluación está orientada hacia el mantenimiento o superación de resultados, el desarrollo de liderazgo, la contribución estratégica y la innovación dentro del rol. El foco está en la mejora continua y el aporte diferencial.

2. Frecuencia y profundidad del seguimiento

Los colaboradores nuevos requieren evaluaciones más frecuentes y detalladas para detectar dificultades tempranas, brindar soporte y evitar desmotivación o abandono. Estos seguimientos suelen ser mensuales o trimestrales, con un enfoque formativo.

Los colaboradores antiguos, por su parte, suelen evaluarse en ciclos regulares pero con un énfasis mayor en el análisis de resultados, impacto y desarrollo profesional. La retroalimentación puede ser menos frecuente, pero más estratégica.

3. Importancia del contexto y soporte

Para los nuevos, la evaluación debe considerar las condiciones de inducción, la calidad del acompañamiento recibido y la adaptación al equipo. No se evalúa solo lo que logran, sino cómo enfrentan el proceso de incorporación.

Los antiguos son evaluados bajo la expectativa de autonomía y madurez profesional, asumiendo que ya cuentan con las bases formativas y culturales necesarias.

4. Manejo de expectativas y objetivos

Los objetivos para colaboradores nuevos suelen ser más flexibles y centrados en aprendizaje, mientras que para los antiguos se establecen metas más ambiciosas, con responsabilidades crecientes y desarrollo de competencias estratégicas.

La comunicación clara sobre estas diferencias es esencial para evitar frustraciones y malentendidos.

5. Participación del colaborador en la evaluación

En ambos casos, la autoevaluación es importante, pero en nuevos el rol del colaborador incluye expresar sus dificultades y necesidades de apoyo. En antiguos, debe aportar con propuestas de desarrollo y asumir mayor responsabilidad sobre su desempeño.

6. Evaluación del compromiso y adaptación cultural

Para nuevos, es fundamental valorar el grado de compromiso inicial y la integración en la cultura organizacional. Para antiguos, se espera un compromiso sostenido y un rol activo en la promoción de valores y liderazgo cultural.

7. Impacto en planes de desarrollo y retención

Los resultados de la evaluación para colaboradores nuevos suelen usarse para diseñar planes de capacitación intensivos y definir estrategias de retención temprana. En colaboradores antiguos, la evaluación orienta la progresión profesional, sucesión y preparación para roles de mayor responsabilidad.

8. Consideración de la curva de aprendizaje y experiencia

Es vital entender que los nuevos están en proceso de adaptación y que sus resultados no pueden compararse directamente con los de antiguos sin considerar esta diferencia. La paciencia y flexibilidad en la evaluación inicial son claves para asegurar una integración exitosa.

Conclusión

La evaluación del desempeño debe ser un proceso dinámico y contextualizado. Evaluar a colaboradores nuevos requiere un enfoque formativo, flexible y de acompañamiento cercano, mientras que evaluar a colaboradores antiguos se orienta hacia la optimización del desempeño, desarrollo estratégico y liderazgo.

Reconocer estas diferencias permite a las organizaciones aplicar sistemas de evaluación más justos, efectivos y alineados con las etapas del ciclo de vida laboral de cada empleado, contribuyendo así a la maximización del talento y la sostenibilidad organizacional.

¿Cómo analizar las brechas entre desempeño esperado y real?

El análisis de brechas entre el desempeño esperado y el desempeño real es una práctica esencial en la gestión del talento, ya que permite identificar diferencias críticas que afectan la efectividad individual y organizacional. Este análisis no solo detecta desviaciones, sino que orienta las acciones correctivas necesarias para alinear capacidades, comportamientos y resultados con los objetivos estratégicos de la empresa. 1. Definición clara del desempeño esperado Antes de analizar cualquier brecha, es fundamental que exista una definición precisa y compartida del desempeño esperado. Esto implica contar con: Objetivos específicos, medibles, alcanzables, relevantes y temporales (SMART). Competencias y comportamientos clave definidos para cada rol. Indicadores de rendimiento alineados con la estrategia de la organización. Sin esta base, cualquier análisis carece de sentido y se vuelve subjetivo. 2. Medición objetiva y confiable del desempeño real El desempeño real debe medirse con datos concretos y verificables. Esto puede incluir resultados cuantitativos (ventas, productividad, calidad) y cualitativos (evaluaciones 360°, feedback de clientes y pares, observaciones directas). La confiabilidad de esta medición es clave para un análisis riguroso que refleje la realidad y evite sesgos o distorsiones. 3. Identificación de la brecha La brecha se define como la diferencia entre el estándar esperado y el desempeño efectivamente alcanzado. Puede medirse en términos absolutos o relativos, según la naturaleza de los indicadores. Se recomienda representar estas brechas de forma visual (gráficos, tablas comparativas) para facilitar su interpretación y priorización. 4. Análisis cualitativo de causas Detectar la brecha no es suficiente; es crucial comprender sus causas. Algunas preguntas orientadoras son: ¿Faltan conocimientos o habilidades específicas? ¿Existen obstáculos externos, como recursos limitados o procesos deficientes? ¿Hay problemas de motivación o compromiso? ¿El colaborador entiende claramente las expectativas? ¿El entorno laboral es favorable para el desempeño? Este diagnóstico requiere diálogo con el colaborador, líderes y equipos, así como revisión documental. 5. Clasificación de la brecha según su naturaleza Las brechas pueden clasificarse en: Brechas de capacidad: relacionadas con competencias técnicas o comportamentales. Brechas de motivación: vinculadas con la disposición, compromiso o reconocimiento. Brechas de contexto: causadas por factores externos, culturales o de recursos. Esta clasificación ayuda a definir acciones específicas y efectivas. 6. Diseño de un plan de acción personalizado Con base en el análisis, se debe diseñar un plan de acción que puede incluir: Programas de capacitación y desarrollo. Coaching o mentoring. Ajustes en recursos o procesos. Intervenciones motivacionales o de clima laboral. Revisión y comunicación clara de expectativas. El plan debe contar con responsables, plazos y mecanismos de seguimiento. 7. Seguimiento y evaluación del plan El proceso no termina con la definición del plan. Es imprescindible realizar un seguimiento periódico para evaluar la efectividad de las acciones y hacer ajustes si es necesario. Este ciclo de monitoreo garantiza que la brecha se reduzca efectivamente y que el desempeño se acerque al estándar esperado. 8. Comunicación transparente y constructiva Durante todo el proceso, la comunicación debe ser clara, honesta y respetuosa. El colaborador debe entender no solo dónde está la brecha, sino cómo puede contribuir a cerrarla. Esto fomenta el compromiso y evita que el análisis sea percibido como un juicio punitivo. Conclusión Analizar las brechas entre desempeño esperado y real es una práctica indispensable para gestionar el talento con eficacia. Requiere un enfoque integral que combine medición objetiva, diagnóstico profundo, diseño de soluciones a medida y seguimiento riguroso. Solo a través de un análisis sistemático y bien comunicado se puede transformar una brecha en una oportunidad real de desarrollo que impulse el crecimiento individual y el éxito organizacional.

¿Qué tan útil es el benchmarking en evaluaciones individuales?

El benchmarking, entendido como la comparación sistemática de procesos, prácticas o resultados con referentes externos o internos, es una herramienta ampliamente utilizada en gestión organizacional. Su aplicación en el contexto de las evaluaciones individuales puede aportar información valiosa para mejorar la objetividad, establecer estándares y fomentar una cultura de excelencia. Sin embargo, su utilidad depende del diseño, contexto y propósito con que se implemente. 1. Benchmarking para establecer estándares claros y realistas Una de las principales utilidades del benchmarking es proporcionar puntos de referencia externos o internos que ayudan a definir qué niveles de desempeño son considerados óptimos o aceptables. Al comparar el desempeño de un colaborador con el de sus pares dentro de la organización o con referentes del mercado, se pueden identificar brechas y oportunidades de mejora más concretas y contextualizadas. Esto aporta claridad tanto para el evaluador como para el colaborador y reduce la subjetividad en la definición de expectativas. 2. Identificación de mejores prácticas y aprendizajes El benchmarking también permite identificar prácticas exitosas aplicadas por otros colaboradores o en otras empresas que pueden ser replicadas o adaptadas. Esto enriquece el proceso de evaluación al no limitarse a juzgar resultados, sino también a promover el aprendizaje y la innovación en la forma de trabajar. 3. Fomento de una cultura de competencia sana y mejora continua La comparación transparente y bien gestionada puede incentivar la motivación y el compromiso al establecer un marco competitivo sano, donde los colaboradores busquen superar sus propios resultados y los de sus pares. Esto contribuye a crear una cultura organizacional enfocada en la excelencia y el desarrollo constante. 4. Riesgos asociados al benchmarking mal aplicado Si no se maneja con cuidado, el benchmarking puede generar efectos negativos, como estrés, desmotivación o rivalidades tóxicas. Comparar sin considerar contextos, roles o recursos diferentes puede resultar injusto y contraproducente. Por ello, es fundamental adaptar las comparaciones y comunicar claramente su propósito constructivo. 5. Complemento a otros métodos de evaluación El benchmarking no debe ser el único método para evaluar desempeño individual, sino un complemento que aporte información adicional y permita contrastar percepciones. Su integración con evaluaciones 360°, autoevaluaciones y feedback continuo genera una visión más completa y equilibrada. 6. Herramientas tecnológicas para facilitar benchmarking El uso de software especializado facilita la recopilación, análisis y visualización de datos para benchmarking, haciendo el proceso más ágil, preciso y accesible para líderes y colaboradores. Esto permite actualizar los estándares de manera constante y adaptar las evaluaciones a cambios del mercado o la organización. 7. Benchmarking interno vs. externo El benchmarking interno compara el desempeño entre colaboradores o equipos dentro de la misma organización, lo cual es útil para identificar talento y distribuir recursos de desarrollo. El benchmarking externo, por otro lado, compara con empresas o sectores similares, proporcionando una perspectiva del posicionamiento competitivo del talento y las prácticas de gestión. Ambos enfoques son complementarios y deben usarse según los objetivos del proceso. 8. Impacto en la toma de decisiones estratégicas Los resultados del benchmarking en evaluaciones individuales pueden alimentar decisiones sobre promociones, asignación de proyectos, planes de sucesión y políticas de compensación, asegurando que sean fundamentadas en datos comparativos sólidos. Esto contribuye a la transparencia y legitimidad del sistema de gestión del desempeño. Conclusión El benchmarking es una herramienta útil y poderosa para enriquecer las evaluaciones individuales cuando se utiliza con rigor, contexto y propósito claro. Permite establecer estándares realistas, fomentar la mejora continua y apoyar la toma de decisiones estratégicas sobre el talento. Sin embargo, su efectividad depende de una implementación cuidadosa que evite comparaciones injustas y promueva una cultura colaborativa y constructiva, orientada al desarrollo y la excelencia. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño individual es un proceso estratégico que va más allá de medir resultados cuantitativos y se centra en comprender el potencial, el compromiso y las competencias del colaborador en relación con los objetivos organizacionales. Identificar el potencial de liderazgo requiere un enfoque integral que considere comportamientos, feedback 360°, herramientas conductuales y la aspiración del colaborador, para proyectar un liderazgo efectivo y sostenible. Evaluar el compromiso individual debe trascender la productividad, integrando dimensiones afectivas, normativas y de continuidad, así como observaciones cualitativas y percepciones del entorno, para entender la conexión emocional y estratégica del colaborador con la empresa. El feedback continuo emerge como un motor esencial para acelerar el aprendizaje, fortalecer la autoconciencia y crear una cultura de mejora permanente que fomente la motivación y reduzca sesgos evaluativos. Detectar y mitigar sesgos inconscientes es clave para garantizar evaluaciones justas y objetivas, mediante análisis estadísticos, capacitación de evaluadores y criterios claros y estandarizados. La participación activa del colaborador en su evaluación, desde la autoevaluación hasta la co-creación de planes de desarrollo, potencia la responsabilidad, la transparencia y el compromiso con su propio crecimiento profesional. La inteligencia emocional del evaluador es determinante para la calidad del feedback, ya que facilita la comunicación asertiva, la empatía y la gestión adecuada de emociones, creando un ambiente de confianza y motivación para el cambio. La gamificación aplicada en el proceso de evaluación aumenta la participación, el compromiso y la calidad de las evaluaciones, al convertirlas en experiencias interactivas, desafiantes y colaborativas, potenciadas por plataformas digitales. Evaluar a colaboradores nuevos y antiguos requiere enfoques diferenciados, considerando la curva de aprendizaje, la integración cultural y las expectativas, para garantizar evaluaciones justas, formativas y orientadas al desarrollo estratégico. El análisis de brechas entre desempeño esperado y real debe basarse en mediciones objetivas, diagnóstico profundo y planes de acción personalizados, asegurando un proceso constructivo que impulse el desarrollo y el alineamiento con los objetivos organizacionales. Finalmente, el benchmarking es un complemento valioso en la evaluación individual, aportando estándares, mejores prácticas y una cultura de mejora continua, siempre que se implemente con cuidado para evitar comparaciones injustas y fomentar la colaboración. En conjunto, estos enfoques y prácticas ofrecen una visión robusta, humana y estratégica de la evaluación del desempeño individual, alineada con las necesidades del talento y los objetivos de la organización.