Índice del contenido

¿Cómo garantizar la objetividad en la evaluación de desempeño?

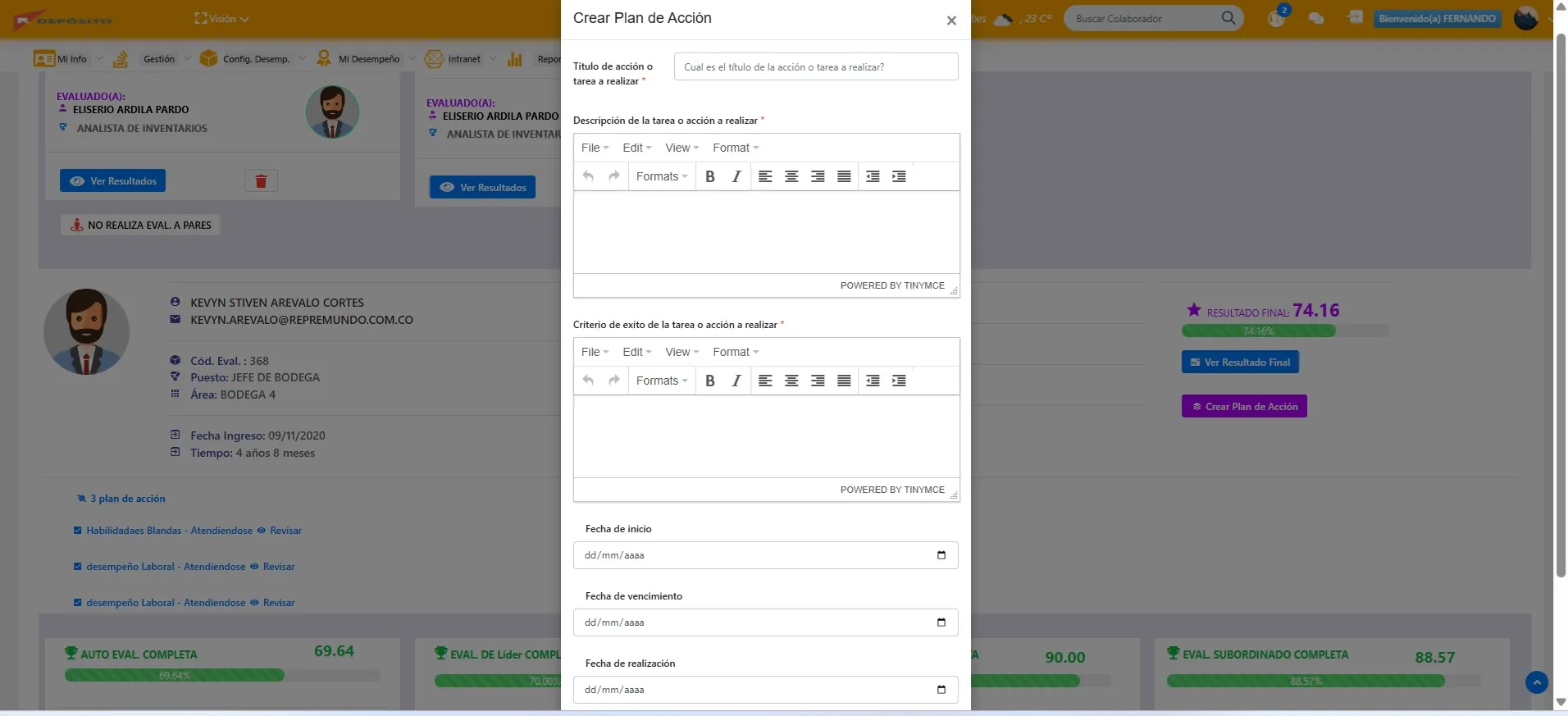

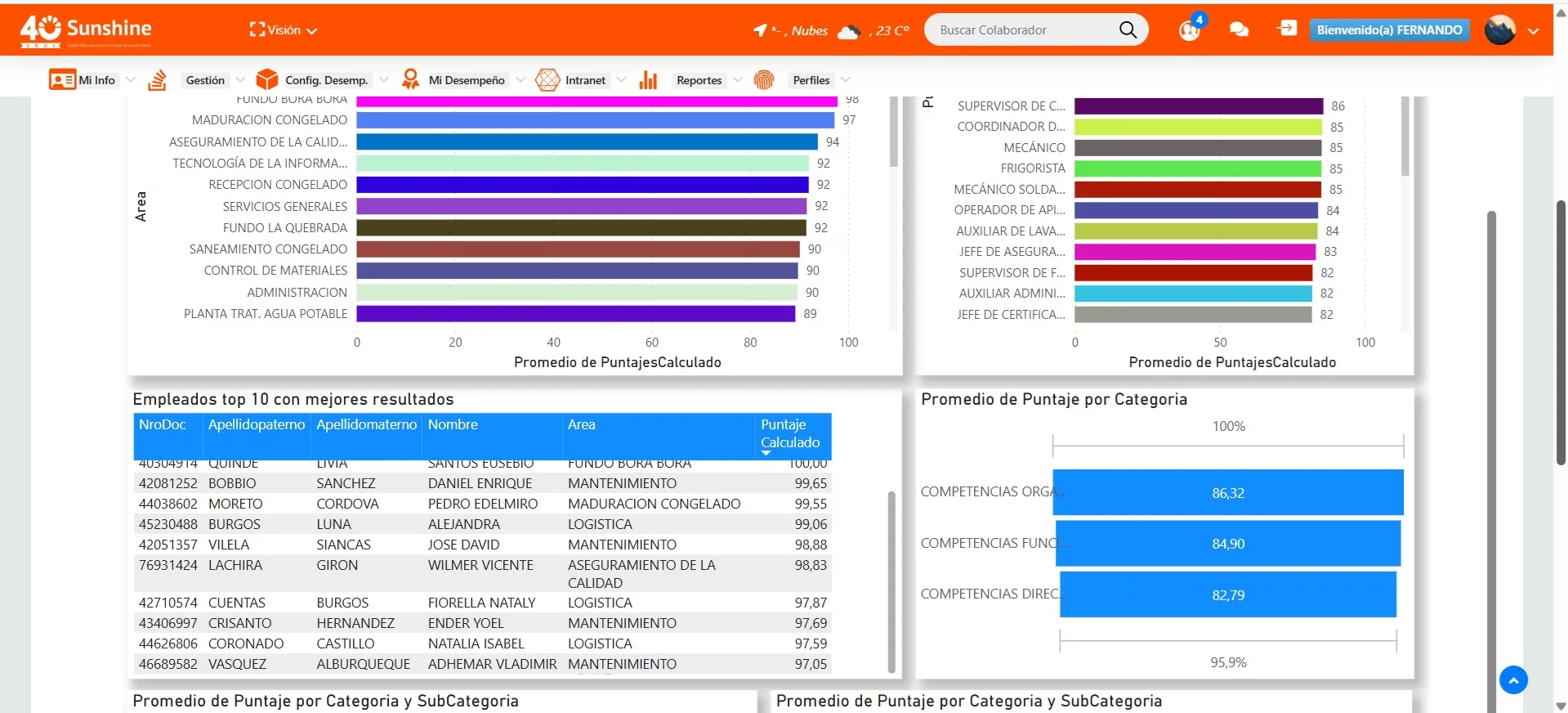

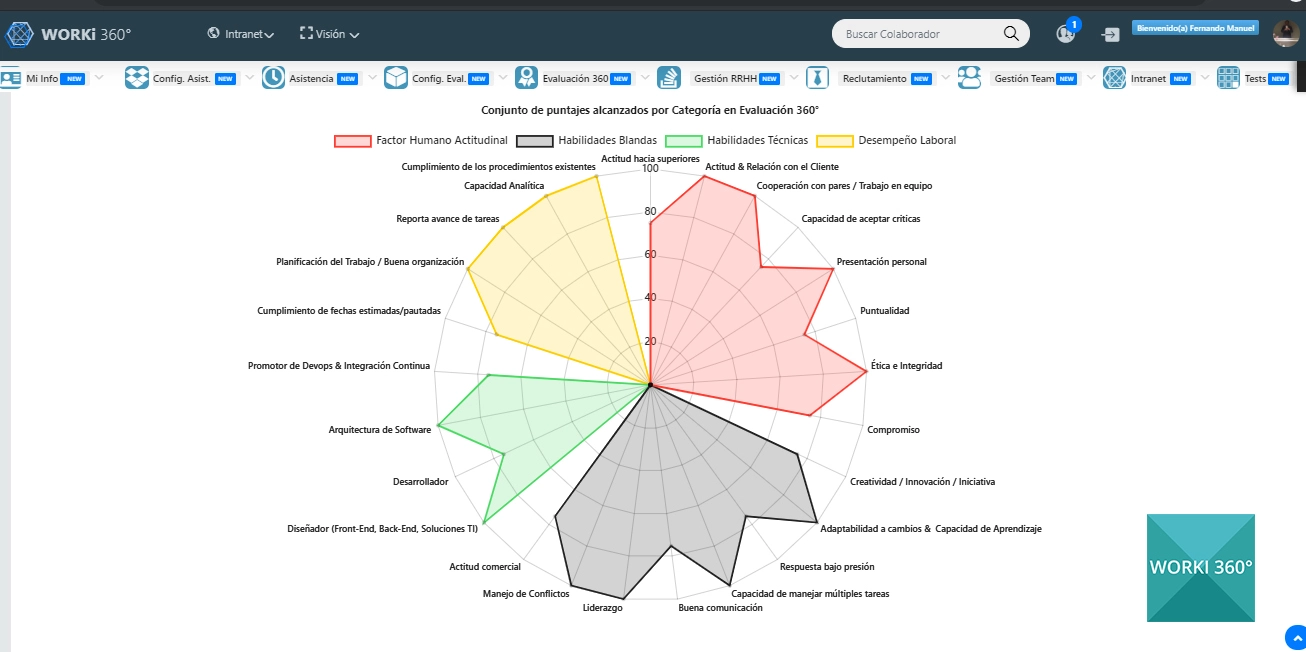

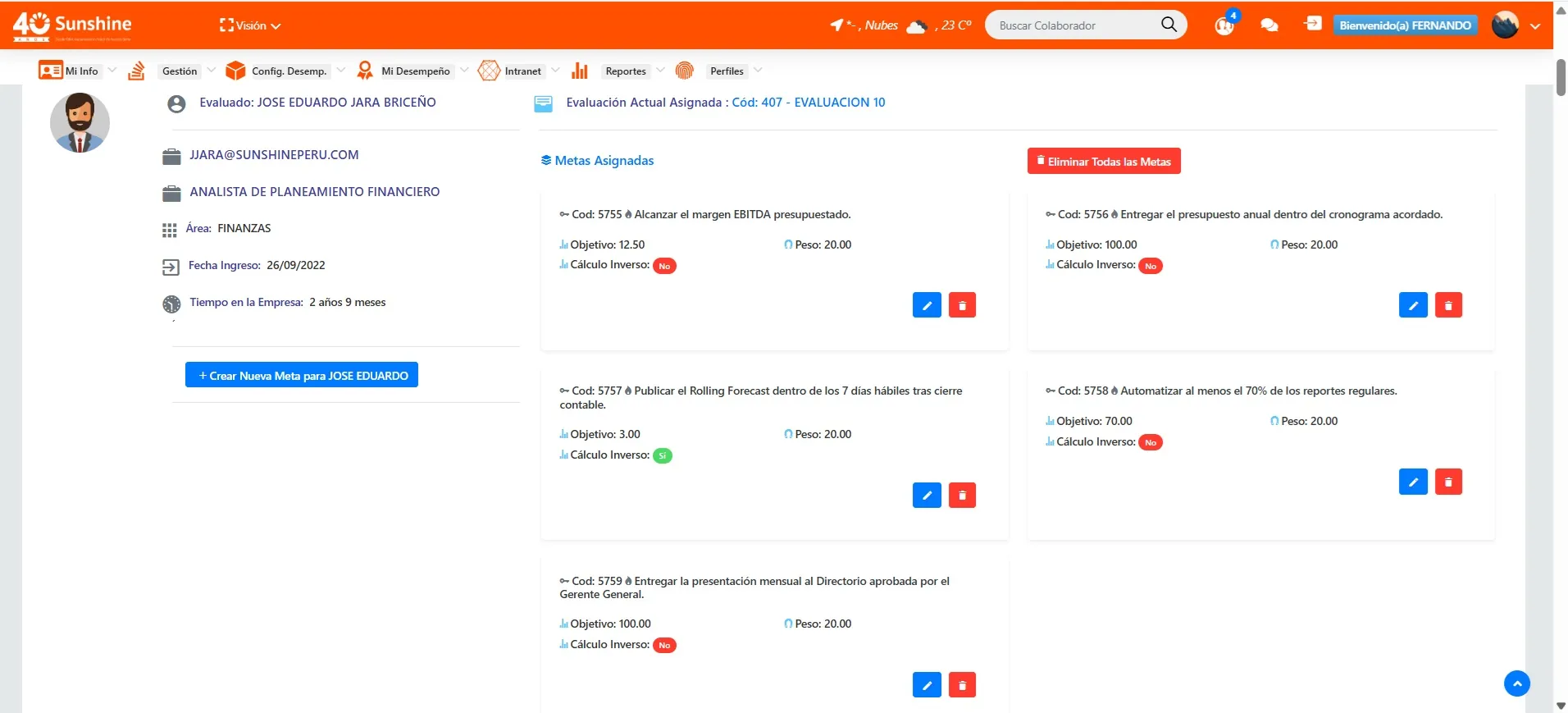

Garantizar la objetividad en la evaluación de desempeño no es solo una buena práctica, sino una necesidad crítica en la era del talento consciente. Las decisiones basadas en evaluaciones sesgadas generan impactos negativos tanto en la moral del equipo como en la estrategia organizacional. En este sentido, los líderes deben convertirse en arquitectos de procesos justos, medibles y transparentes. 1. Definir indicadores concretos y medibles El primer paso hacia una evaluación objetiva es establecer indicadores de desempeño alineados con resultados específicos y cuantificables. En lugar de valorar actitudes vagas como “proactividad” o “colaboración”, es más eficaz medir comportamientos observables como “propuestas mensuales presentadas”, “resolución de conflictos sin escalamiento” o “cumplimiento de plazos críticos”. Esta precisión reduce la ambigüedad y el juicio subjetivo. 2. Implementar evaluaciones multicapa (jefes, pares, autoevaluación) Uno de los mecanismos más eficaces para balancear la percepción es el modelo de retroalimentación 360°, que incluye evaluaciones de supervisores directos, compañeros de equipo, subordinados e incluso autoevaluaciones. Esta diversidad de voces aporta una perspectiva más integral y evita que un solo evaluador influya de manera desproporcionada. 3. Utilizar herramientas digitales con algoritmos de evaluación Sistemas como Worki 360, por ejemplo, permiten integrar dashboards donde se cruzan objetivos, resultados y competencias, eliminando sesgos al aplicar fórmulas automáticas que reflejan el rendimiento en tiempo real. Además, permiten auditar retroactivamente las evaluaciones para detectar inconsistencias. 4. Capacitar evaluadores para reducir sesgos cognitivos El “efecto halo”, el “sesgo de confirmación” y el “efecto de primacía” son solo algunos de los fenómenos que contaminan la objetividad. Es fundamental formar a los líderes en la identificación de estos sesgos, mediante talleres y simulaciones prácticas. Un evaluador entrenado es menos proclive a dejarse llevar por intuiciones o emociones personales. 5. Diseñar rúbricas estandarizadas Una rúbrica es una guía estructurada de evaluación que describe niveles de desempeño (por ejemplo: “insuficiente, adecuado, destacado, sobresaliente”) con descripciones claras. Utilizar estas herramientas permite que diferentes evaluadores tengan un marco común para calificar, disminuyendo la subjetividad y mejorando la comparabilidad. 6. Realizar sesiones de calibración entre evaluadores Antes de presentar resultados finales, es buena práctica reunir a todos los líderes evaluadores para “calibrar” criterios. Es decir, revisar casos hipotéticos o reales y debatir los puntajes asignados. Esto homogeniza la vara con la que se mide a distintos empleados, asegurando justicia transversal. 7. Documentar el proceso completo y abrir espacios de réplica La objetividad también se refleja en la posibilidad de que el colaborador revise y cuestione constructivamente los resultados. Un sistema justo no teme la transparencia ni el diálogo. Documentar todos los pasos y brindar al evaluado el derecho a réplica fortalece la cultura de confianza.

¿Cuál es la mejor frecuencia para realizar evaluaciones de desempeño?

Hablar de la frecuencia ideal de las evaluaciones de desempeño no es una cuestión meramente operativa. Para los líderes de Recursos Humanos y Tecnología, esta decisión debe estar anclada en la visión estratégica del negocio, los niveles de agilidad organizacional requeridos y la madurez de los procesos internos.

Lejos de ser una rutina administrativa, el timing de la evaluación del desempeño puede convertirse en el motor de la cultura del feedback, la innovación constante y la excelencia operacional.

1. De lo Anual a lo Continuo: La Evolución del Ritmo Evaluativo

Durante décadas, las organizaciones solían realizar una sola evaluación anual. Este modelo tenía sentido en entornos estables, de baja rotación y estructuras jerárquicas rígidas. Sin embargo, el mundo laboral actual es radicalmente diferente: dinámico, impredecible, híbrido y digitalizado.

En este nuevo escenario, mantener una única instancia de feedback anual es comparable a gestionar un barco sin brújula, donde los errores no se corrigen hasta que ya es demasiado tarde.

Así nació el enfoque de evaluación continua o check-ins frecuentes, una práctica impulsada por empresas como Google, Adobe, y Deloitte, que entendieron que el desarrollo del talento exige un monitoreo constante, como si fuera una inversión en la bolsa: a mayor información, mejores decisiones.

2. Modelos Comparativos: Frecuencia Evaluativa según el Tipo de Empresa

A. Evaluación Anual

✔️ Ideal para: Empresas con estructuras tradicionales, sectores industriales estables, cargos operativos.

❌ Riesgo: Falta de correcciones a tiempo, desmotivación, feedback irrelevante.

B. Evaluaciones Semestrales

✔️ Recomendado para: Empresas medianas en transformación digital.

✅ Ventaja: Permite hacer ajustes cada seis meses, sin ser tan invasivo.

C. Trimestral o Evaluación por OKRs

✔️ Ideal para: Empresas tecnológicas, startups, equipos ágiles.

📈 Sincroniza con ciclos cortos de planeación estratégica y KPIs.

D. Evaluación Continua o Check-ins Mensuales

🔄 Recomendado para: Entornos altamente competitivos, con rotación de talento o innovación constante.

✅ Beneficios: Correcciones inmediatas, mayor engagement, aprendizaje constante.

3. ¿Qué dicen los grandes referentes?

Adobe reemplazó las evaluaciones anuales por “check-ins regulares”, lo que redujo en un 30% la rotación voluntaria de talento.

GE —la cuna de las evaluaciones anuales— migró hacia un sistema llamado PD@GE, donde las conversaciones de desempeño son continuas, apoyadas por apps móviles, con feedback inmediato y contextual.

Accenture, con más de 300 mil empleados, eliminó las clasificaciones y pasó a un enfoque de evaluación dinámica basada en proyectos, ajustando la frecuencia a cada equipo.

Estas empresas no solo han mejorado su productividad, sino que han fortalecido su cultura organizacional basada en confianza, transparencia y mejora continua.

4. Factores Clave para Elegir la Frecuencia

Elegir la mejor frecuencia no debe hacerse por moda o inercia. Las siguientes preguntas son clave para definirla:

1. ¿Cuál es el nivel de madurez de liderazgo en mi empresa?

Un sistema continuo requiere líderes preparados para conversaciones frecuentes, constructivas y bien estructuradas.

2. ¿Qué tan rápido cambia el entorno de negocio?

A mayor volatilidad externa, mayor necesidad de evaluación constante para detectar desalineamientos a tiempo.

3. ¿Cuál es el grado de autonomía del talento humano?

Equipos más autónomos se benefician de evaluaciones ágiles y autoevaluaciones frecuentes.

4. ¿Qué herramientas tecnológicas tenemos?

Contar con plataformas de gestión del desempeño facilita implementar modelos más dinámicos y personalizados.

5. El poder del feedback frecuente: Más allá de la medición

Cuando una organización opta por frecuencias evaluativas más cortas, no solo mejora el seguimiento del rendimiento, sino que fortalece la comunicación y alinea al equipo con la estrategia corporativa.

El feedback frecuente permite:

✅ Detectar talento en tiempo real

✅ Corregir conductas o estrategias antes de que se conviertan en problemas

✅ Celebrar victorias rápidas que motivan y fidelizan al colaborador

Además, favorece el desarrollo del liderazgo situacional, pues obliga a los jefes a dejar de ser evaluadores una vez al año, para convertirse en coaches continuos.

¿Cómo evaluar las competencias blandas (soft skills) de forma medible y justa?

Evaluar competencias blandas —como liderazgo, comunicación, adaptabilidad, empatía o pensamiento crítico— representa uno de los mayores desafíos para cualquier sistema de evaluación de desempeño. A diferencia de los indicadores técnicos o resultados numéricos, las soft skills no se pueden contar fácilmente en cifras. Sin embargo, en un entorno organizacional cada vez más dominado por la colaboración, la innovación y el cambio, estas habilidades son más determinantes que nunca para el éxito. 1. Cambiar la mentalidad: de subjetividad a estructura medible El primer paso es dejar de considerar que las competencias blandas son “intangibles”. Aunque no siempre son cuantificables en términos numéricos exactos, sí pueden medirse a través de comportamientos observables, criterios definidos y evaluadores entrenados. No se trata de adivinar quién es “más empático”, sino de observar evidencias. Ejemplo: No decimos simplemente “Juan tiene buena comunicación”, sino que evaluamos si Juan “utiliza un lenguaje claro y conciso en presentaciones”, “escucha activamente en reuniones” o “adapta su mensaje según el interlocutor”. 2. Diseñar rúbricas específicas para cada soft skill Una herramienta clave para lograr objetividad en la evaluación de competencias blandas es la rúbrica de comportamiento. Esta debe incluir descripciones claras de niveles de desarrollo para cada competencia, normalmente en escalas de 1 a 5. Por ejemplo, para evaluar la resolución de conflictos: Nivel 1: Evita el conflicto, no interviene. Nivel 3: Escucha las partes, busca soluciones temporales. Nivel 5: Facilita acuerdos duraderos con enfoque colaborativo. Estas descripciones eliminan la subjetividad y permiten que cualquier líder pueda identificar claramente en qué nivel se encuentra un colaborador. 3. Integrar evaluación 360° para validar percepciones Las competencias blandas afectan de manera transversal a otros equipos y áreas. Por eso, una sola fuente de evaluación (como el jefe directo) no es suficiente. El modelo 360° permite que colegas, subordinados, clientes internos e incluso proveedores brinden su visión sobre cómo se manifiestan las soft skills en el entorno laboral. Por ejemplo, una líder puede ser percibida como empática por su equipo, pero poco colaborativa por otras áreas. Estas contradicciones permiten detectar oportunidades de desarrollo más ricas que una visión única. 4. Diseñar instrumentos específicos: entrevistas estructuradas y encuestas de clima Las entrevistas de evaluación de desempeño también deben incorporar preguntas abiertas dirigidas a detectar el dominio de habilidades blandas. Algunas organizaciones implementan entrevistas estructuradas por competencias, donde se solicita al evaluado relatar situaciones específicas en las que utilizó determinada habilidad. Ejemplo de pregunta: “Cuéntame sobre una ocasión en la que tuviste que convencer a tu equipo de cambiar de enfoque. ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste?” Además, encuestas de clima organizacional también pueden ser una fuente indirecta para detectar fortalezas o debilidades en habilidades de comunicación, liderazgo o trabajo en equipo. 5. Gamificación y simulaciones como evidencia práctica Algunas empresas están comenzando a utilizar herramientas innovadoras como simulaciones, juegos de rol y dinámicas gamificadas para evaluar habilidades blandas en tiempo real. Por ejemplo, durante un assessment center, se puede observar cómo un candidato maneja la presión, resuelve conflictos o lidera a un equipo improvisado ante una crisis simulada. Estas herramientas permiten observar habilidades en acción, con menor riesgo de sesgo y con más riqueza que una evaluación basada exclusivamente en autopercepción. 6. Capacitar a los líderes para observar, no interpretar Uno de los errores comunes es que los líderes no están entrenados para evaluar habilidades blandas. La mayoría tiende a dejarse llevar por intuiciones (“es una buena persona”, “tiene carácter”) en lugar de observar conductas específicas. Capacitar a los evaluadores para que describan hechos concretos, contextos y reacciones permite generar una base más sólida para la calificación. 7. Fomentar la autoevaluación y la reflexión guiada Las competencias blandas están fuertemente relacionadas con la inteligencia emocional y la autorregulación. Permitir que el propio colaborador reflexione sobre sus habilidades, reconozca logros y detecte oportunidades de mejora fortalece el proceso. Esta autoevaluación no reemplaza la externa, pero sí la enriquece. Además, permite generar un espacio de diálogo donde los líderes pueden guiar al colaborador hacia un camino de mejora o consolidación. 8. Relacionar el desarrollo de soft skills con la estrategia de negocio Finalmente, evaluar habilidades blandas no debe ser un ejercicio aislado o meramente decorativo. Las organizaciones más avanzadas utilizan estas métricas para tomar decisiones reales: promoción de líderes, programas de sucesión, compensaciones variables, planes de desarrollo individual, etc. Por ejemplo, un futuro gerente debe demostrar dominio en resolución de conflictos, comunicación empática y liderazgo colaborativo. Estas habilidades se miden, se desarrollan y se vinculan con su plan de carrera.

¿Qué beneficios tiene el modelo de evaluación 360 grados para cargos directivos?

En el contexto actual de liderazgo colaborativo, organizaciones distribuidas y exigencias sociales por una gestión más humana y empática, los modelos tradicionales de evaluación —basados exclusivamente en la visión de un jefe superior— se quedan cortos. La evaluación 360 grados surge como una solución poderosa, y en el caso de cargos directivos, sus beneficios no son solo medibles, sino estratégicos. 1. Visión integral: múltiples fuentes, una verdad más completa Los líderes y directivos suelen estar expuestos a una gran diversidad de interlocutores: subordinados, pares, superiores, clientes internos y hasta stakeholders externos. En este sentido, una evaluación que solo recoja la opinión del CEO o del consejo directivo es incompleta. Con el modelo 360°, el feedback proviene de todos los ángulos del ecosistema profesional del líder, lo que permite una imagen más objetiva, rica y multidimensional de su desempeño real. Se identifican tanto fortalezas como áreas ciegas (lo que el líder no percibe de sí mismo), un insumo invaluable para el desarrollo. 2. Reducción del sesgo y fortalecimiento de la legitimidad En cargos ejecutivos, donde las relaciones políticas y las percepciones tienen un gran peso, es común que las evaluaciones se vean afectadas por simpatías personales, rivalidades o favoritismos. Al incorporar múltiples evaluadores, se reduce drásticamente el peso del sesgo individual y se fortalece la legitimidad de los resultados. Cuando un líder recibe el mismo tipo de retroalimentación desde diferentes niveles jerárquicos, es mucho más probable que la acepte y actúe en consecuencia. 3. Desarrollo del liderazgo consciente y autogestionado Uno de los mayores aportes del modelo 360° es su poder de provocar introspección. A diferencia de las evaluaciones verticales, que muchas veces se perciben como juicios, la evaluación 360 invita al líder a reflexionar sobre el impacto de su comportamiento en los demás. Esta herramienta se transforma así en una palanca de liderazgo consciente: los directivos comienzan a preguntarse cómo su estilo de comunicación afecta al equipo, cómo sus decisiones son percibidas o en qué aspectos inspiran —o no— a su entorno. 4. Identificación de brechas críticas en habilidades blandas Muchos líderes poseen grandes capacidades técnicas o estratégicas, pero carecen de habilidades interpersonales clave: escucha activa, empatía, delegación, coaching, etc. La evaluación 360 grados visibiliza esas brechas que, aunque no siempre afectan los resultados financieros a corto plazo, sí impactan en el clima organizacional, el engagement y la retención del talento. Esto es vital para prevenir “jefes tóxicos” con buenos KPIs pero costos invisibles. 5. Impulso a planes de sucesión y desarrollo ejecutivo Para que un directivo avance hacia cargos más altos, necesita más que resultados: necesita reputación interna, influencia positiva y reconocimiento transversal. La evaluación 360 permite mapear el grado de aceptación y liderazgo de un ejecutivo en toda la organización, lo cual es un dato clave para diseñar planes de sucesión. También es un insumo para definir planes personalizados de mentoring, coaching o formación en habilidades críticas para escalar al siguiente nivel. 6. Fomento de la cultura del feedback abierto Cuando los directivos se someten voluntariamente a una evaluación 360°, envían un mensaje poderoso: la mejora continua también es parte del rol ejecutivo. Esto contribuye a desmitificar la figura del líder intocable y promueve una cultura en la que dar y recibir retroalimentación se normaliza y valoriza como práctica habitual. Además, rompe la resistencia cultural al feedback “ascendente”, empoderando a los equipos a expresar percepciones de forma constructiva. 7. Mejora la comunicación organizacional y las relaciones interdepartamentales Un líder que recibe feedback sobre su impacto en otras áreas comienza a ser más consciente de cómo se relaciona con colegas de otras funciones. Esto promueve una gestión más colaborativa, reduce conflictos interdepartamentales y mejora la calidad de las decisiones transversales. Por ejemplo, un CFO que reciba comentarios sobre la falta de comunicación con áreas operativas puede ajustar su estilo de liderazgo para acercarse más a los equipos de línea. 8. Datos estratégicos para el área de RRHH Para los equipos de RRHH, la evaluación 360 aplicada a líderes se convierte en una fuente de datos altamente estratégica. Permite identificar patrones culturales, líderes emergentes, debilidades sistémicas en competencias clave y oportunidades de intervención. Además, al implementar herramientas como Worki 360, se puede hacer seguimiento longitudinal de la evolución de los líderes tras cada ciclo de evaluación. 9. Aumenta la percepción de justicia y equidad Cuando las evaluaciones son participativas y abiertas, no solo son más justas, sino que se perciben como más justas. Esta percepción aumenta la credibilidad del sistema de evaluación, refuerza la confianza organizacional y eleva el compromiso de los colaboradores con los procesos de mejora. 10. Adaptabilidad a culturas híbridas y equipos distribuidos Finalmente, el modelo 360° es altamente efectivo en entornos donde los equipos están distribuidos geográficamente, ya que permite evaluar al líder desde múltiples ubicaciones, culturas o proyectos, incluso sin contacto físico frecuente. Esto amplía la precisión del análisis, especialmente en compañías multinacionales o con estructuras ágiles.

¿Qué impacto tiene la transparencia en los resultados de evaluación?

La transparencia en la evaluación del desempeño no es simplemente una cuestión de ética; es una herramienta estratégica de gestión del talento. En un entorno donde el capital humano exige mayor participación, justicia y claridad, mantener procesos opacos puede minar la confianza, el compromiso y hasta la permanencia de los mejores talentos. Para los líderes de RRHH, directivos y gerentes funcionales, comprender y gestionar este impacto es clave para transformar el sistema de evaluación en una palanca de desarrollo organizacional. 1. Genera confianza organizacional y reduce la percepción de arbitrariedad En muchas empresas, los colaboradores perciben las evaluaciones como ejercicios cerrados, donde los líderes califican “a puerta cerrada” sin explicar criterios ni fundamentos. Esta opacidad suele alimentar rumores, desconfianza e incluso resentimiento. Por el contrario, cuando los resultados son compartidos abiertamente con el colaborador, acompañados de una conversación clara y estructurada, se envía un mensaje poderoso: “Valoramos tu desarrollo y te respetamos como profesional”. Esa confianza es el cimiento de relaciones laborales sanas, abiertas y productivas. 2. Fomenta el sentido de justicia organizacional (equidad interna) La transparencia también cumple un rol clave en la percepción de justicia, especialmente cuando los resultados de evaluación impactan en decisiones críticas como aumentos salariales, promociones o despidos. Cuando un colaborador comprende el porqué de una decisión —incluso si no le favorece—, es más probable que la acepte y mantenga su compromiso. El problema no es recibir una evaluación crítica, sino no saber en base a qué fue emitida. Una organización que informa, fundamenta y explica no necesita justificar decisiones; las valida con evidencia. 3. Mejora la calidad del feedback y fortalece el desarrollo profesional Un sistema de evaluación transparente implica que los líderes no solo entreguen un puntaje, sino que generen una conversación rica en retroalimentación. Esto permite que el colaborador comprenda sus fortalezas, áreas de mejora, y sobre todo, qué acciones puede tomar para mejorar. Cuando el proceso es opaco, los colaboradores no saben cómo avanzar ni qué cambiar. La transparencia convierte la evaluación en un mapa de ruta profesional. 4. Potencia el engagement y el sentido de pertenencia Sentirse visto, comprendido y valorado es una necesidad psicológica básica en el trabajo. La transparencia en los resultados genera un sentimiento de reconocimiento, incluso cuando hay críticas. De hecho, muchas investigaciones en clima laboral revelan que los colaboradores valoran más una crítica constructiva y abierta que una evaluación vaga o disfrazada. Lo importante no es evitar la verdad, sino presentarla con humanidad y foco en el crecimiento. 5. Facilita la autogestión del talento Cuando los resultados de evaluación están disponibles para el colaborador (por ejemplo, en una plataforma como Worki 360), este puede asumir un rol más proactivo en su desarrollo. Puede analizar tendencias, comparar evaluaciones a lo largo del tiempo, identificar patrones y diseñar planes de acción personalizados. Esto convierte la evaluación en una herramienta de empoderamiento, no solo de control. 6. Fortalece el liderazgo transparente y auténtico Los líderes que comunican resultados con transparencia son percibidos como más humanos, confiables y competentes. En cambio, aquellos que evitan dar feedback claro o esconden resultados debilitan su legitimidad frente al equipo. Los líderes que saben dar una mala noticia con respeto y claridad generan más respeto que los que callan para evitar el conflicto. 7. Evita conflictos laborales y acciones legales Cuando los resultados no se comunican o no se sustentan con evidencia clara, se abren puertas a conflictos: reclamos en comités de disciplina, cuestionamientos en evaluaciones de desempeño, e incluso demandas legales por decisiones de despido. La transparencia no solo reduce estos riesgos, sino que protege a la organización al dejar trazabilidad del proceso, claridad en los criterios y evidencia documentada. 8. Mejora la cultura de accountability (responsabilidad compartida) Una evaluación transparente implica que tanto el evaluador como el evaluado conocen los criterios, asumen responsabilidades y pueden dialogar abiertamente sobre los resultados. Esto promueve una cultura de “accountability” donde cada persona entiende su rol, su contribución y sus oportunidades de mejora. Ya no hay espacio para excusas ni para victimismos; hay datos, hechos y evolución. 9. Contribuye al aprendizaje organizacional Al abrir los resultados y analizarlos colectivamente, es posible detectar patrones a nivel organizacional: ¿Qué áreas tienen mejores resultados? ¿Qué competencias están más desarrolladas? ¿Qué equipos presentan bajo desempeño sistemático? Este tipo de análisis solo es posible cuando los resultados son visibles, estructurados y se comparten en todos los niveles. 10. Fortalece los procesos de promoción y sucesión con meritocracia En muchas empresas, los ascensos siguen siendo percibidos como fruto de favoritismos o relaciones personales. Cuando las evaluaciones son transparentes y están vinculadas a decisiones de carrera, se refuerza la credibilidad del sistema. La transparencia permite construir una narrativa meritocrática, basada en datos y desempeño, lo cual atrae, retiene y motiva al talento de alto potencial.

¿Qué desafíos enfrentan las pymes al establecer evaluaciones estructuradas?

Las pymes se caracterizan por su agilidad, cercanía y relaciones horizontales. Sin embargo, estas virtudes también pueden convertirse en barreras cuando se intenta profesionalizar y estructurar un sistema de evaluación del desempeño. A menudo, los líderes enfrentan una tensión entre mantener la informalidad relacional y construir procesos formales que permitan el crecimiento sostenible. 1. Cultura de informalidad vs. necesidad de estructura Muchas pymes operan con dinámicas informales: reuniones espontáneas, decisiones basadas en la intuición del fundador, feedback no sistematizado y evaluaciones “de palabra”. Si bien esto puede funcionar con pocos colaboradores, se convierte en un cuello de botella cuando la empresa crece. Implementar un sistema estructurado implica romper ciertos hábitos culturales, lo que muchas veces genera resistencia interna, especialmente si se percibe como burocrático o ajeno a la cultura original. 2. Falta de herramientas y plataformas tecnológicas accesibles A diferencia de las grandes empresas, muchas pymes no cuentan con plataformas robustas para gestionar evaluaciones. Utilizan hojas de cálculo, documentos Word o formularios improvisados que dificultan la trazabilidad, la consistencia y el análisis de resultados. La buena noticia es que hoy existen soluciones accesibles y escalables como Worki 360, que permiten implementar evaluaciones estructuradas con bajo costo y sin necesidad de un departamento de sistemas complejo. 3. Escasez de tiempo y recursos humanos especializados En las pymes, muchas veces los líderes llevan múltiples sombreros: gerente, comercial, financiero y hasta “jefe de personal”. Esta multifuncionalidad impide dedicar tiempo y enfoque a diseñar procesos de evaluación sólidos. Además, puede no haber un área de RRHH como tal, sino una persona que realiza funciones administrativas básicas. Esto obliga a buscar modelos simples, autodirigidos y prácticos que no dependan de una estructura pesada. 4. Dificultad para establecer indicadores de desempeño claros En las pymes, los roles suelen ser híbridos. Una misma persona puede liderar ventas, coordinar logística y resolver temas de soporte. Esto dificulta establecer indicadores claros, ya que sus funciones no están delimitadas con precisión. Para superar este reto, es clave identificar contribuciones específicas y medibles por rol, incluso si el cargo es múltiple. Por ejemplo: “Número de cierres comerciales mensuales” “Tiempo de respuesta a reclamos” “Nivel de satisfacción del cliente interno” Estos indicadores permiten objetivar el desempeño sin necesidad de una descripción de cargo hiperformalizada. 5. Resistencia emocional por parte del equipo En entornos pequeños, donde las relaciones son cercanas, la evaluación estructurada puede ser vista como una señal de desconfianza o una amenaza. Los colaboradores pueden preguntarse: “¿Ya no confían en nosotros? ¿Van a empezar a despedir con números?” Este temor se puede contrarrestar con comunicación clara y anticipatoria, explicando que el objetivo no es controlar ni castigar, sino dar visibilidad, reconocimiento y desarrollo profesional. 6. Riesgo de aplicar modelos copiados sin adaptación Otro error frecuente es adoptar plantillas o metodologías diseñadas para corporaciones sin adaptarlas a la realidad de la pyme. Esto puede provocar procesos desalineados, desconectados de la cultura o ineficientes por exceso de complejidad. La clave está en personalizar el modelo, combinando buenas prácticas del mercado con el conocimiento profundo de la dinámica interna. 7. Falta de continuidad y seguimiento En muchas pymes, se inicia un sistema de evaluación con entusiasmo… y luego se abandona por urgencias operativas. La evaluación se vuelve una actividad esporádica o simbólica, sin consecuencias reales ni continuidad. Para evitar esto, es fundamental establecer ritmos claros: por ejemplo, revisiones semestrales obligatorias, reuniones trimestrales de seguimiento, y registro digital que permita ver la evolución de cada colaborador. 8. Desconocimiento de metodologías modernas de evaluación Muchos líderes de pymes aún desconocen modelos como OKRs, feedback 360°, evaluaciones por competencias o scorecards de desempeño. Esto genera temor o inseguridad al momento de diseñar un sistema. Invertir en capacitación básica para los líderes (workshops, webinars, mentorías) puede cambiar completamente la percepción y abrir nuevas posibilidades para una evaluación más estratégica. 9. Ausencia de un enfoque de desarrollo Otro desafío crítico es que muchas evaluaciones —cuando se hacen— se enfocan en “calificar” en lugar de “desarrollar”. Esto produce temor en los colaboradores, ya que sienten que su empleo está en juego. Una evaluación moderna debe tener como objetivo central el crecimiento, no el castigo. En este sentido, es clave que cada resultado derive en un plan de acción claro, con metas alcanzables, apoyo del líder y seguimiento constante. 10. Dificultad para institucionalizar procesos Finalmente, muchas pymes funcionan a base de personas clave. Si el fundador o gerente no impulsa personalmente la evaluación, el proceso no se implementa. Esto revela la falta de institucionalización. El reto es construir cultura organizacional más allá de las personas, donde los procesos estén documentados, sean replicables y no dependan del impulso de un solo líder.

¿Cómo integrar la autoevaluación como parte del proceso formal?

Incorporar la autoevaluación en el proceso de evaluación del desempeño ya no es un “plus opcional”; es una estrategia clave para construir cultura de responsabilidad, autorreflexión y madurez profesional. En entornos laborales donde la inteligencia emocional, la autonomía y la autogestión son esenciales, pedirle a los colaboradores que evalúen su propio rendimiento permite un nivel de introspección que ninguna otra herramienta puede ofrecer. Sin embargo, para que la autoevaluación no sea un mero trámite simbólico, debe integrarse formalmente al sistema, con estructura, propósito y seguimiento. 1. Darle peso real dentro del sistema de evaluación Uno de los errores más comunes en las organizaciones es solicitar una autoevaluación que luego no se considera ni en el informe final ni en la conversación de desempeño. Para que tenga sentido, la autoevaluación debe estar integrada formalmente en el proceso: Tener un peso porcentual (por ejemplo, 20%) dentro del resultado global. Ser comparada con la evaluación del líder para identificar brechas de percepción. Servir de base para la conversación de retroalimentación. Este reconocimiento formal eleva la seriedad del ejercicio y genera un mayor compromiso del colaborador. 2. Estructurarla con preguntas poderosas y bien formuladas Una buena autoevaluación no debe limitarse a una escala del 1 al 5. Debe incluir preguntas abiertas que fomenten la reflexión estratégica y emocional, tales como: ¿Qué logros me enorgullecen de este período? ¿Qué obstáculos enfrenté y cómo los superé? ¿En qué aspectos siento que debo mejorar? ¿Qué necesito de mi líder o del equipo para crecer? Estas preguntas ayudan a construir un relato de desempeño que da contexto, revela madurez profesional y sirve como punto de partida para un diálogo auténtico. 3. Comparar la autoevaluación con la evaluación del líder Uno de los momentos más ricos del proceso ocurre cuando el evaluador compara su percepción con la del colaborador. Esta comparación puede dar lugar a tres situaciones: Coincidencia: hay alineación en la percepción. El colaborador se subevalúa: hay baja autoestima o perfeccionismo. El colaborador se sobrevalora: falta de autoconciencia o madurez. En cualquier caso, la diferencia entre ambas miradas permite al líder orientar la conversación y detectar tanto aspectos emocionales como brechas de comunicación. 4. Usar plataformas digitales para integrar la autoevaluación al ciclo de desempeño Herramientas como Worki 360 permiten incluir la autoevaluación como parte obligatoria del proceso, con acceso controlado, trazabilidad, almacenamiento seguro y comparativas visuales. Esto facilita la implementación y elimina las barreras operativas que tradicionalmente impedían que las autoevaluaciones fueran consideradas de forma seria. 5. Capacitar a los colaboradores en autorreflexión objetiva No todos los empleados están preparados para evaluarse con madurez. Algunos se autocritican en exceso; otros son incapaces de ver sus debilidades. Por eso, es clave ofrecer microentrenamientos o guías prácticas sobre cómo hacer una autoevaluación eficaz, centrada en evidencias, logros concretos y metas realistas. Esta inversión mejora radicalmente la calidad de los insumos que luego se utilizarán en el proceso. 6. Convertir la autoevaluación en insumo para el plan de desarrollo individual (PDI) Una autoevaluación bien estructurada debe cerrar con un bloque de proyección: ¿Qué quiero lograr en el próximo semestre? ¿Qué habilidades deseo desarrollar? ¿Qué cambios propongo en mi rol o en mi forma de trabajar? De este modo, la autoevaluación deja de ser retrospectiva para convertirse en una hoja de ruta de desarrollo, alineada con las metas del equipo y de la organización. 7. Vincularla a una cultura de accountability (responsabilidad individual) Cuando el colaborador se autoevalúa, asume un rol activo en la gestión de su propio talento. Este cambio de paradigma transforma la evaluación de desempeño en un acto de corresponsabilidad. Ya no se trata de que el líder “juzgue” al colaborador, sino de que ambos analicen juntos el camino recorrido y construyan en conjunto el camino a seguir. 8. Aplicarla también en niveles de liderazgo A menudo, la autoevaluación se aplica únicamente a niveles operativos o administrativos, pero su valor es aún más potente en los cargos directivos. Los líderes que se autoevalúan frente a su equipo, y luego comparan públicamente sus percepciones con el feedback recibido, modelan una cultura de humildad, apertura y mejora continua. Esto no solo humaniza la figura del líder, sino que fortalece la credibilidad del proceso para toda la organización. 9. Usarla para detectar fortalezas invisibles o no reconocidas La autoevaluación permite que el colaborador ponga en valor logros que pueden haber pasado desapercibidos para sus líderes. Esto es particularmente útil en contextos de trabajo remoto o con mandos poco presentes. De esta manera, la autoevaluación complementa la mirada del jefe con la propia vivencia del empleado, haciendo visible lo que muchas veces se escapa del radar. 10. Promover la continuidad: no hacerla solo una vez al año Finalmente, la autoevaluación no debe ser un evento anual. Debe ser parte de una cultura continua de aprendizaje y mejora. Muchas empresas líderes en gestión de talento impulsan autoevaluaciones trimestrales o por proyecto, que alimentan el desarrollo constante. Esto permite identificar desvíos rápidamente y ajustar el rumbo sin esperar al cierre del año.

¿Qué influencia tiene el estilo de liderazgo en los resultados de desempeño del equipo?

El estilo de liderazgo no es una simple preferencia personal: es una de las variables más determinantes en los resultados de desempeño de un equipo. La forma en que un líder dirige, comunica, delega, reconoce y corrige afecta directamente no solo la productividad, sino también la motivación, el compromiso y la permanencia del talento. En contextos de alta competitividad, transformación digital y cambios constantes, entender cómo influye el liderazgo en el rendimiento permite a las organizaciones anticiparse a riesgos, potenciar resultados y construir culturas sostenibles. 1. El liderazgo como multiplicador (o inhibidor) del desempeño Un buen sistema de evaluación del desempeño puede verse totalmente distorsionado si el líder a cargo no tiene las competencias adecuadas para conducir al equipo. Un líder inspirador, que acompaña, reconoce, corrige con empatía y promueve el desarrollo profesional, multiplica exponencialmente el rendimiento individual y colectivo. En cambio, un líder autoritario, ausente o errático puede destruir el clima laboral, frenar la innovación y erosionar la moral del equipo, incluso con talento técnico sobresaliente. 2. Estilos de liderazgo más frecuentes y su impacto directo Existen distintos estilos de liderazgo, y cada uno genera un impacto distinto en el desempeño: Liderazgo transformacional: Eleva el propósito del equipo, inspira, promueve la mejora continua. Resultados: alto compromiso, innovación, rendimiento sostenido. Liderazgo transaccional: Se enfoca en tareas y resultados inmediatos. Funciona en contextos operativos, pero limita la creatividad. Liderazgo laissez-faire: Ausente o delega en exceso. Suele provocar incertidumbre, bajo rendimiento y desorganización. Liderazgo autoritario: Control excesivo. Puede producir resultados de corto plazo, pero genera resistencia, rotación y bajo engagement. Liderazgo coaching: Escucha, guía, forma. Fortalece competencias y empodera al talento para autogestionarse. El impacto en el desempeño no depende tanto del “tipo ideal” de líder, sino de la capacidad del líder para adaptarse a las necesidades del equipo y del entorno. 3. El estilo de liderazgo influye en la percepción de justicia Los colaboradores no solo quieren buenos resultados; quieren sentir que el proceso para alcanzarlos es justo. El estilo de liderazgo define cómo se dan las instrucciones, cómo se reconoce el esfuerzo, cómo se entrega feedback y cómo se deciden las oportunidades. Un estilo de liderazgo transparente y justo promueve confianza y rendimiento sostenido. Un estilo arbitrario o cambiante genera frustración y bajo desempeño, incluso si la intención del líder es positiva. 4. El rol del líder en la evaluación continua del desempeño Los líderes no solo influyen por su estilo, sino también por su capacidad para monitorear, acompañar y corregir el desempeño en tiempo real. Un líder atento, que da retroalimentación frecuente, que celebra pequeñas victorias y que corrige desviaciones sin esperar al final del ciclo, construye equipos de alto rendimiento. Por el contrario, un líder que solo aparece en la evaluación anual y no entrega feedback durante el año no solo afecta el desempeño, sino que genera ansiedad y percepción de injusticia. 5. Clima emocional: el invisible que todo lo condiciona El estilo de liderazgo define el “clima emocional” del equipo: un entorno de seguridad psicológica o de tensión constante. Y ese clima afecta todo: La disposición a colaborar. La confianza para innovar. La motivación para ir más allá del mínimo. La energía para sostener el rendimiento en tiempos difíciles. Liderar bien es, en gran medida, gestionar emociones colectivas, más que solo objetivos o métricas. 6. Estilos de liderazgo híbrido en la era del trabajo remoto Hoy más que nunca, los líderes deben desarrollar un estilo adaptable al trabajo híbrido o remoto, lo cual implica: Comunicar con claridad sin contacto físico. Empatizar a distancia. Establecer confianza sin presencia constante. Medir resultados más que horarios. El líder que no se adapta a esta nueva lógica suele perder conexión con su equipo y, por lo tanto, perder influencia sobre el desempeño. 7. Desarrollo de líderes como inversión estratégica Toda organización que quiera mejorar el desempeño sostenidamente debe invertir en el desarrollo del liderazgo. Esto implica: Programas de formación en liderazgo emocional, comunicación y coaching. Evaluaciones 360 grados para identificar el impacto real del líder. Mentorías y acompañamiento para líderes de equipos nuevos o en crisis. La gestión del desempeño comienza en la cabeza del equipo. Si no se evalúa ni se desarrolla a los líderes, cualquier intento de mejorar el rendimiento será superficial. 8. La conexión entre liderazgo y rotación de talento Numerosos estudios confirman que “la gente no renuncia a las empresas, renuncia a sus jefes”. Cuando el estilo de liderazgo es tóxico, ausente o inconsistente, los colaboradores terminan bajando su nivel de compromiso, y finalmente se van. Una alta rotación impacta negativamente en la productividad, en el clima laboral y en los costos de reclutamiento. 9. El líder como diseñador de contexto de alto rendimiento Un buen líder no solo administra recursos humanos; diseña el contexto en el que ocurre el trabajo. Define prioridades. Elimina obstáculos. Abre oportunidades. Reconoce el valor. Eleva la vara. Ese contexto es el campo fértil para que el desempeño florezca. O la trampa que impide que el talento brille. 10. Evaluar el estilo de liderazgo como parte del desempeño organizacional Finalmente, una organización madura debe medir y evaluar regularmente el impacto del estilo de liderazgo. Esto se puede hacer mediante: Encuestas de clima enfocadas en el liderazgo. Feedback 360° a líderes. Indicadores de desempeño de equipos cruzados con estilos de gestión. Esto permite detectar qué líderes están potenciando a sus equipos y cuáles están frenando el crecimiento, con el fin de intervenir de forma oportuna y estratégica.

¿Qué papel juega el storytelling de resultados en el reporte ejecutivo de evaluaciones?

En un entorno corporativo saturado de métricas, dashboards y KPIs, el storytelling de resultados emerge como una estrategia poderosa para comunicar evaluaciones de desempeño de manera que realmente impacten en las decisiones gerenciales. No se trata simplemente de narrar “bonito”, sino de darle sentido y dirección a los datos, conectando el rendimiento individual y colectivo con los objetivos estratégicos del negocio. Los líderes ya no pueden limitarse a presentar números; deben contar historias que expliquen el qué, el por qué y el para qué del desempeño. Ahí es donde el storytelling se convierte en un recurso diferencial. 1. Transformar datos en decisiones con propósito Un informe que dice “Carlos obtuvo 3.5/5 en liderazgo” aporta poco si no va acompañado de una narrativa que lo contextualice. El storytelling convierte ese número en una historia de evolución: “Carlos lideró un equipo de 10 personas en un año de alta rotación. Aunque enfrentó dificultades al inicio, logró consolidar una cultura de colaboración y cerrar el año con un índice de satisfacción del equipo del 82%.” Este enfoque permite que la dirección entienda el significado real del dato, con una mirada más estratégica y humana. 2. Humanizar el desempeño sin perder rigurosidad El storytelling no reemplaza los datos, los enriquece. Cada colaborador no es solo una puntuación, sino un trayecto profesional: desafíos, logros, aprendizajes, evolución. Un reporte que integra historia + métrica permite a los líderes: Tomar decisiones más equilibradas. Reconocer esfuerzos no evidentes. Diseñar planes de desarrollo personalizados. Validar promociones y movimientos internos. 3. Conectar desempeño con valores y cultura organizacional Un storytelling efectivo permite resaltar no solo lo que se logró, sino cómo se logró. Es decir, si el colaborador alcanzó resultados alineados con los valores de la empresa: ¿Actuó con integridad? ¿Colaboró en momentos críticos? ¿Contribuyó a la innovación? Esta narrativa potencia la cultura organizacional, validando y visibilizando los comportamientos que la empresa quiere promover. 4. Visibilizar contribuciones invisibles o cualitativas No todo lo valioso se mide con números. Muchas veces, el storytelling permite capturar y comunicar contribuciones que no se reflejan en KPIs tradicionales: Un colaborador que mantuvo alta moral del equipo en una crisis. Alguien que mentoró informalmente a colegas. Una persona que resolvió conflictos sin escalar a RRHH. Estas historias enriquecen el análisis y permiten tomar decisiones más justas y completas. 5. Construir reportes ejecutivos memorables y accionables Los comités de liderazgo revisan cientos de reportes. Aquellos que presentan datos planos son fácilmente olvidados; los que cuentan una historia con propósito permanecen y movilizan. Por ejemplo: “En los últimos tres ciclos, el área de Customer Success ha mejorado 12 puntos en la métrica de eficiencia operativa. Esto no solo refleja procesos más sólidos, sino también la evolución del liderazgo de Paula, quien ha guiado al equipo con una visión clara y ha desarrollado internamente a tres nuevos supervisores.” Esta narrativa no solo informa: genera acción. 6. Facilitar conversaciones de retroalimentación más profundas Cuando un líder entrega el informe de evaluación a su colaborador, el storytelling puede servir como punto de partida para una conversación significativa. Ejemplo: “Carlos, tu evaluación refleja que tu equipo valora tu capacidad de escucha. Me gustaría conversar sobre cómo podemos potenciar esa fortaleza para escalarte como mentor en otros equipos.” Aquí, los resultados no son solo una lista de ítems, sino una historia compartida de desarrollo. 7. Utilizar estructuras narrativas para ordenar la información Aplicar estructuras simples de storytelling puede ayudar a organizar el reporte ejecutivo con claridad: Situación inicial: ¿Dónde estaba el colaborador al inicio del período? Desafío: ¿Qué obstáculos o cambios enfrentó? Acción: ¿Qué hizo para superar esos retos? Resultado: ¿Qué logró y qué impacto tuvo? Próximo paso: ¿Qué viene ahora en su evolución? Esta estructura facilita la comprensión, despierta interés y refuerza el enfoque en el desarrollo continuo. 8. Adaptar el lenguaje narrativo a cada audiencia Un reporte para el CEO no debe tener el mismo tono que un informe para el colaborador o para RRHH. El storytelling permite adaptar el lenguaje según el interlocutor, destacando los elementos más relevantes en cada caso: Para la alta dirección: impacto en negocio. Para el colaborador: evolución personal. Para RRHH: consistencia en criterios. Esto mejora la eficacia comunicativa del proceso de evaluación. 9. Identificar patrones colectivos a través de historias individuales Cuando se analizan múltiples historias de desempeño, es posible identificar patrones organizacionales: Liderazgos emergentes. Falencias recurrentes. Buenas prácticas replicables. El storytelling permite que la evaluación individual se convierta en insumo para el aprendizaje colectivo. 10. Integrarlo a plataformas digitales de evaluación Soluciones como Worki 360 ya permiten agregar bloques de storytelling en los informes automatizados, donde el evaluador puede describir el contexto de los resultados, destacar logros cualitativos y dejar mensajes motivadores. Esto da profundidad a los informes, sin renunciar a la agilidad y trazabilidad que exigen las plataformas modernas.

¿Cómo adaptar el sistema de evaluación a un entorno VUCA?

Vivimos en un mundo donde lo planificado hoy puede perder vigencia mañana. La transformación digital, las disrupciones globales, la inteligencia artificial, las crisis económicas y los cambios culturales han definido el entorno VUCA (Volátil, Incierto, Complejo y Ambiguo). En este escenario, aplicar modelos de evaluación del desempeño estáticos, burocráticos o anuales, es no solo ineficiente, sino peligroso. Adaptar el sistema de evaluación a un entorno VUCA no se trata de “modernizar” por moda, sino de asegurar que la empresa pueda medir, alinear, desarrollar y retener talento de forma flexible, rápida y estratégica. 1. Evolucionar de evaluaciones anuales a ciclos cortos y ágiles En entornos VUCA, esperar un año para saber cómo está funcionando el talento es un riesgo. Las organizaciones adaptadas al cambio implementan evaluaciones continuas, trimestrales o incluso mensuales, que permiten tener visibilidad en tiempo real del rendimiento. Esto no significa evaluar con mayor presión, sino hacer de la retroalimentación un proceso natural, frecuente y adaptativo. Así, los líderes pueden corregir desviaciones, ajustar prioridades o redefinir objetivos sin perder velocidad. 2. Incorporar objetivos adaptativos (OKRs) en lugar de metas rígidas En lugar de trabajar con indicadores fijos durante 12 meses, los sistemas de evaluación deben incluir OKRs (Objectives and Key Results), que permiten ajustar objetivos conforme cambia el contexto del negocio. Esto mantiene a los equipos alineados y enfocados, pero sin encorsetarlos a metas que pierden relevancia ante una nueva realidad. Por ejemplo, si un mercado cambia de forma inesperada, el colaborador debe poder rediseñar sus metas junto a su líder, y ser evaluado por su capacidad de adaptación, no por cumplir un objetivo que ya no aporta valor. 3. Medir capacidad de adaptación, resiliencia y aprendizaje En entornos estables, lo más valorado era la eficiencia. En entornos VUCA, lo más valorado es la flexibilidad y capacidad de respuesta. Por eso, los sistemas de evaluación deben incorporar competencias adaptativas, tales como: Tolerancia a la ambigüedad. Aprendizaje autónomo. Innovación bajo presión. Inteligencia emocional en escenarios inciertos. Estas habilidades no siempre aparecen en modelos tradicionales, pero hoy son esenciales para sostener el desempeño. 4. Integrar tecnología para visibilidad y agilidad de evaluación El uso de plataformas como Worki 360 permite llevar evaluaciones ágiles, segmentadas, específicas por proyecto y con dashboards que se actualizan en tiempo real. Esto permite a los gerentes ver cómo cambia el rendimiento del equipo conforme cambian las condiciones externas, y tomar decisiones con datos frescos y dinámicos. 5. Evaluar no solo el qué, sino el cómo y el para qué En un entorno VUCA, cumplir objetivos no basta si se destruyen relaciones, se arriesga la reputación o se desconectan los valores. El sistema de evaluación debe incluir elementos de ética, colaboración, enfoque sistémico y propósito organizacional, para asegurar que los resultados se obtienen de forma sostenible y alineada con la identidad corporativa. 6. Adaptar el modelo según el contexto de cada unidad o rol No todos los equipos enfrentan el entorno VUCA de la misma forma. Un equipo de tecnología, por ejemplo, puede estar más expuesto a cambios del mercado o nuevas regulaciones que un equipo financiero. Por eso, los modelos de evaluación deben tener una base común pero permitir adaptación local, para que cada líder pueda diseñar un sistema alineado con sus desafíos específicos. 7. Empoderar al colaborador como gestor activo de su desempeño En lugar de recibir una evaluación pasiva, el talento debe ser protagonista: Proponiendo sus propios objetivos. Identificando obstáculos. Solicitando feedback de forma proactiva. Reflexionando sobre su evolución. Este enfoque transforma la evaluación en un proceso de liderazgo compartido, clave para moverse con agilidad en contextos inciertos. 8. Evaluar proyectos, no solo cargos o funciones En entornos ágiles, los equipos trabajan por proyectos y los roles se redefinen constantemente. Por eso, el sistema debe permitir evaluar a una persona por su contribución a un proyecto, más que por su cargo formal. Esto requiere flexibilidad en el sistema, pero permite reconocer talentos multifuncionales, detectar liderazgos emergentes y fomentar la colaboración. 9. Incorporar el feedback en tiempo real como parte estructural El feedback ya no puede ser un evento anual. Debe estar integrado en la dinámica diaria, utilizando herramientas como: Reconocimientos inmediatos. Conversaciones semanales uno a uno. Retrospectivas post proyecto. Check-ins ágiles de desempeño. Esto permite responder a tiempo, reforzar lo que funciona y ajustar lo que no, sin perder el ritmo. 10. Alinear la evaluación con la estrategia de resiliencia organizacional En tiempos VUCA, la empresa debe tener la capacidad de absorber el shock, adaptarse y reinventarse. La evaluación del desempeño debe ser un insumo clave para: Identificar qué talento lidera el cambio. Detectar perfiles frágiles o en riesgo. Redistribuir habilidades críticas. Invertir en formación según necesidades emergentes. Así, se convierte en un sistema predictivo y preventivo, no solo en un mecanismo de control. 🧾 Resumen Ejecutivo 1. La objetividad no es opcional, es estructural. Evaluar con justicia requiere indicadores claros, múltiples fuentes (360°), uso de plataformas tecnológicas como WORKI 360, rúbricas estandarizadas y procesos de calibración. Esto eleva la percepción de legitimidad y confianza en el sistema. 2. El desempeño individual solo tiene sentido si está alineado con los objetivos estratégicos. Modelos como OKRs, gestión por objetivos (MBO) y dashboards en tiempo real permiten conectar directamente el trabajo diario con los resultados del negocio. 3. Las soft skills ya no pueden quedar fuera del radar. Evaluar habilidades como empatía, adaptabilidad o liderazgo es posible con rúbricas conductuales, feedback 360°, simulaciones y autoevaluaciones estructuradas. 4. La evaluación 360° es esencial para líderes y cargos críticos. Permite comprender cómo impacta un líder en distintas dimensiones, identificar brechas de liderazgo y tomar decisiones informadas para promociones, coaching o sucesión. 5. La transparencia transforma la cultura organizacional. Cuando los resultados se comparten, contextualizan y conversan abiertamente, se construye una cultura de confianza, accountability y crecimiento continuo. 6. Las pymes también pueden evaluar con estructura y eficacia. Con soluciones flexibles como WORKI 360, incluso organizaciones pequeñas pueden implementar modelos de evaluación escalables, simples y estratégicos. 7. La autoevaluación empodera al colaborador y enriquece el análisis. No es un accesorio, es un componente clave para fomentar reflexión, corresponsabilidad y desarrollo profesional. 8. El estilo de liderazgo condiciona el desempeño. El líder es diseñador de contexto. Evaluar su impacto es tan importante como evaluar al resto del equipo, ya que marca la diferencia entre un equipo que florece y uno que se estanca. 9. El storytelling potencia el valor estratégico de los reportes. Transformar métricas en narrativas ejecutivas permite comprender, tomar decisiones, movilizar y alinear el talento con una visión de negocio. 10. En entornos VUCA, los sistemas de evaluación deben ser ágiles, adaptativos y predictivos. Evaluar en ciclos cortos, incorporar tecnología, medir resiliencia y promover feedback en tiempo real son prácticas obligatorias para sostener el rendimiento y anticipar necesidades futuras.