Índice del contenido

¿Qué plantea la neurociencia sobre la retroalimentación del desempeño?

La neurociencia ha irrumpido con fuerza en el campo de la gestión del talento humano, aportando una comprensión más profunda del cerebro humano y sus respuestas emocionales y cognitivas ante procesos organizacionales claves, como la evaluación del desempeño. En el contexto de la retroalimentación —pieza central en toda evaluación—, la neurociencia ha revelado hallazgos que están transformando radicalmente la forma en que los líderes brindan feedback en sus organizaciones.

1. La amenaza de la retroalimentación tradicional: el cerebro bajo ataque

Cuando un gerente entrega una crítica —aunque sea constructiva— el cerebro del receptor puede percibirla como una amenaza. Según estudios de David Rock, creador del modelo SCARF (Status, Certainty, Autonomy, Relatedness, Fairness), las personas experimentan una amenaza a su estatus cuando sienten que están siendo juzgadas o evaluadas. Esta percepción activa la amígdala, el centro cerebral del miedo, desencadenando una respuesta de lucha o huida. En otras palabras, el simple hecho de ser evaluado puede activar mecanismos de defensa que bloquean el aprendizaje, reducen la receptividad y limitan el impacto positivo de la retroalimentación.

2. Feedback negativo y memoria emocional: una conexión poderosa

Las neurociencias también demuestran que el cerebro retiene con mayor fuerza los eventos emocionales negativos, debido al sesgo evolutivo hacia la supervivencia. Esto significa que una mala retroalimentación —aunque puntual— puede tener un impacto desproporcionadamente duradero en la mente del colaborador. Por ejemplo, un estudio del Institute for Health and Human Potential muestra que el 58% de los empleados evitaría recibir retroalimentación si esta es negativa, aunque se considere “constructiva”. Por tanto, la forma, el momento y el tono se vuelven tan importantes como el contenido del mensaje.

3. Dopamina y aprendizaje: el lado luminoso del feedback positivo

Cuando la retroalimentación es positiva y específica, el cerebro libera dopamina, el neurotransmisor del placer y la recompensa. Esta descarga no solo mejora el estado emocional del receptor, sino que fortalece la sinapsis y la consolidación de aprendizajes. En términos gerenciales, esto implica que los líderes que enfocan sus evaluaciones desde un modelo apreciativo (basado en fortalezas) están no solo motivando al talento, sino asegurando una mayor retención de los comportamientos deseables.

4. Neuroplasticidad: oportunidad para rediseñar conductas

La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para reorganizarse, implica que la retroalimentación constante y bien dirigida puede modificar patrones conductuales. Esto resulta crucial para la evaluación del desempeño, ya que el objetivo final no es simplemente calificar, sino influir positivamente en el comportamiento futuro. Autores como Norman Doidge sostienen que los circuitos cerebrales pueden reformarse con práctica y retroalimentación constante, siempre y cuando se eviten amenazas al sistema límbico.

5. La importancia del lenguaje y los formatos

Las investigaciones neurocientíficas también alertan sobre el impacto de las palabras. El uso de términos ambiguos o connotaciones negativas (“debes mejorar”, “no alcanzaste”) genera respuestas defensivas. En cambio, frases orientadas a la solución (“exploremos juntos cómo mejorar este aspecto”) activan la corteza prefrontal, zona vinculada con la planificación y la resolución de problemas. De ahí que la retroalimentación debe ser cuidadosamente diseñada desde el lenguaje, pero también desde los formatos: el cara a cara sigue siendo el más efectivo, ya que facilita la empatía y la lectura emocional.

6. Ciclos cortos y frecuencia: la clave de la neuroadaptación

La neurociencia sugiere que el cerebro responde mejor a estímulos regulares que a eventos esporádicos de alta carga emocional. Por eso, el modelo de evaluación anual está siendo cuestionado por expertos que proponen ciclos cortos de retroalimentación continua. Microsoft, Adobe y GE ya han reemplazado sus evaluaciones anuales por check-ins frecuentes, logrando mejoras en la percepción del desempeño y en la dinámica de trabajo.

7. Seguridad psicológica: un prerrequisito neurológico

La seguridad psicológica, concepto promovido por Amy Edmondson, ha sido validada por estudios cerebrales que muestran cómo el cerebro necesita ambientes emocionalmente seguros para asumir riesgos, aceptar críticas y modificar comportamientos. En evaluaciones de desempeño, esto significa que el evaluador debe construir un entorno de confianza antes de ofrecer feedback crítico. Sin esta base, las neuronas espejo que facilitan la empatía y el aprendizaje social no logran activarse correctamente.

8. El valor del feedforward: una propuesta neurocognitiva

Marshall Goldsmith introdujo el concepto de “feedforward” como alternativa al feedback tradicional. En lugar de revisar errores pasados, se enfoca en sugerencias para el futuro. Esta metodología ha demostrado estar más alineada con el funcionamiento cognitivo del cerebro, que tiende a bloquearse ante la crítica y a expandirse ante oportunidades. En términos neurológicos, este enfoque activa regiones asociadas con la esperanza, el diseño de futuros posibles y la motivación intrínseca.

Conclusión: integrar la ciencia al arte de evaluar

En un mundo donde el talento humano es el diferenciador competitivo clave, no basta con evaluar: hay que hacerlo de forma que potencie el cerebro del evaluado. Las organizaciones que comprenden la dinámica neurocognitiva del feedback están mejor posicionadas para desarrollar una cultura de alto rendimiento, compromiso y mejora continua. Incorporar estos hallazgos en los procesos de evaluación no solo mejora la experiencia del colaborador, sino que optimiza la capacidad de aprendizaje organizacional a gran escala.

¿Qué enfoque propone Chiavenato sobre la evaluación del desempeño en entornos empresariales modernos?

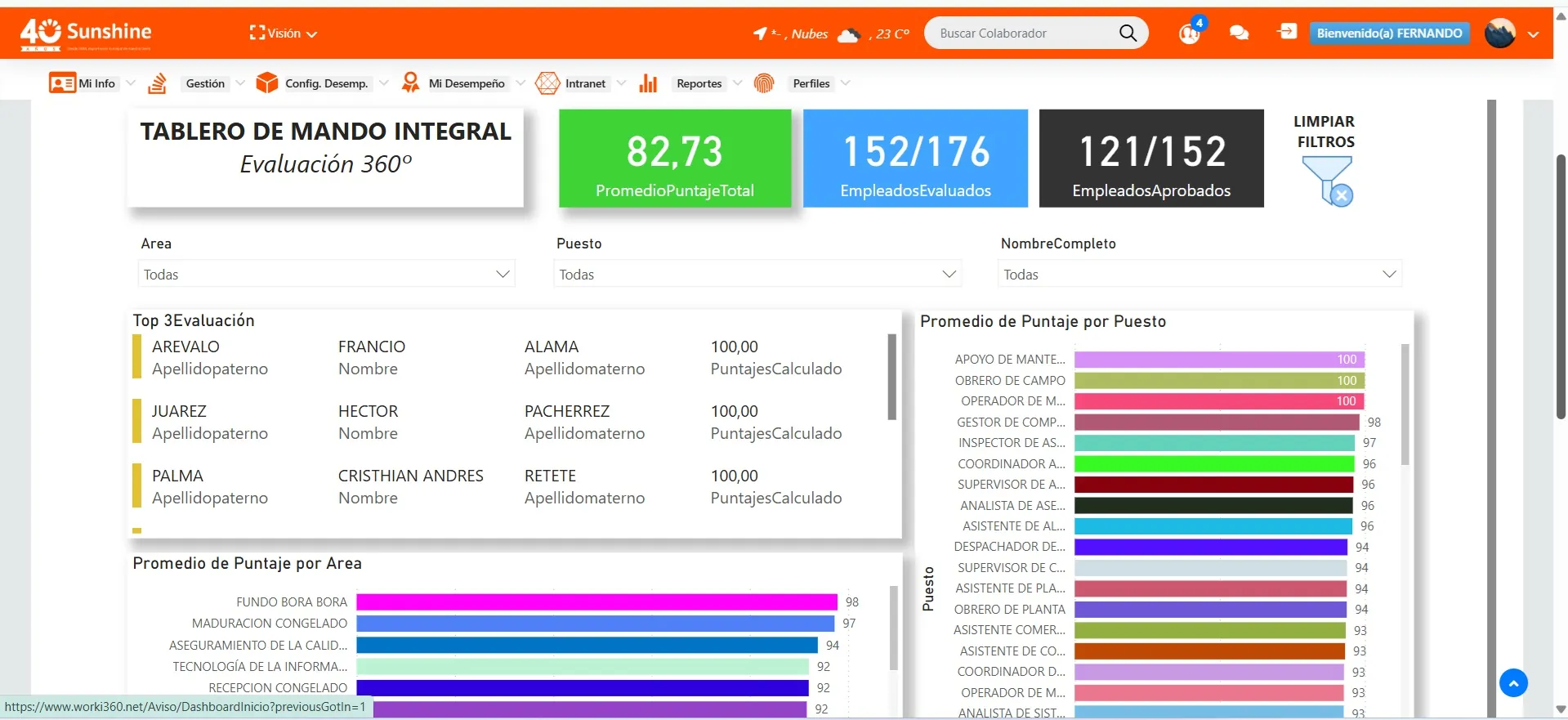

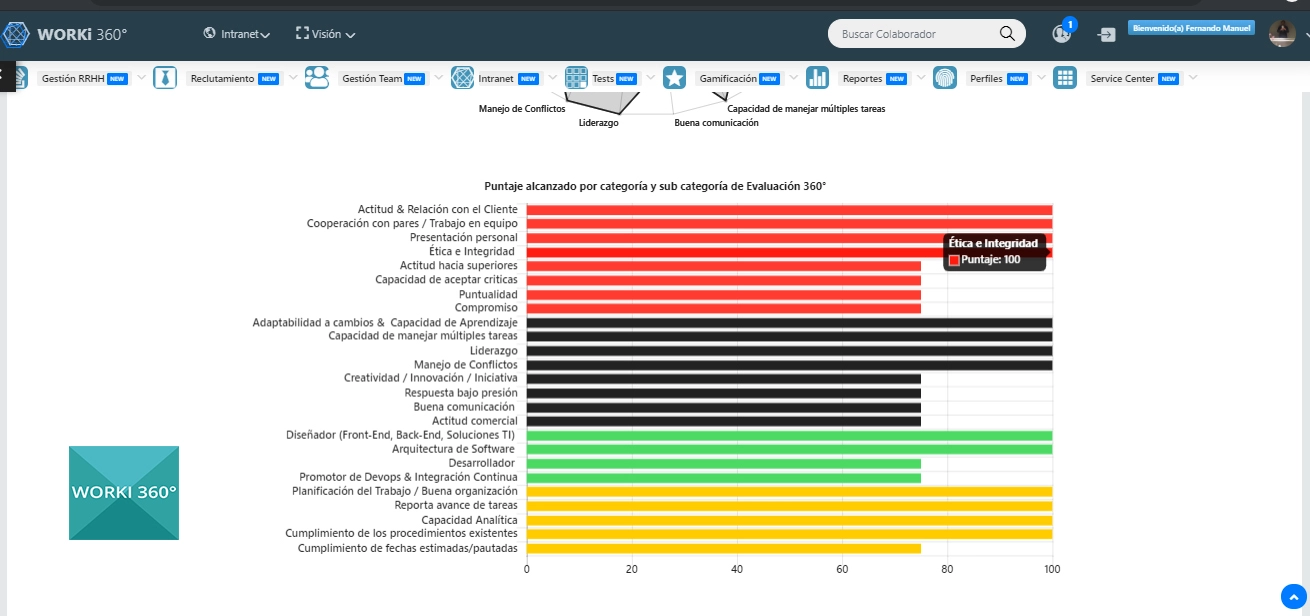

Idalberto Chiavenato, uno de los autores más influyentes en el campo de la administración y la gestión del talento humano en América Latina, ha elaborado una visión integral de la evaluación del desempeño que se distancia de los enfoques tradicionales centrados únicamente en la productividad o en la observación subjetiva del superior. Su propuesta responde a las necesidades de organizaciones que operan en entornos altamente competitivos, cambiantes y centrados en el conocimiento, donde la gestión estratégica del capital humano es crítica. 1. Evaluación del desempeño como sistema y no como evento Chiavenato plantea que la evaluación del desempeño no debe entenderse como una acción puntual, sino como un sistema permanente que forma parte del ciclo de gestión del talento. Para él, evaluar el desempeño implica monitorear, retroalimentar, desarrollar y realinear el comportamiento y las competencias de los colaboradores en función de los objetivos organizacionales. Este enfoque sistémico sitúa la evaluación como una pieza clave en el engranaje de la estrategia organizacional. 2. Enfoque integral: evaluación por competencias, resultados y potencial Una de las grandes contribuciones de Chiavenato es la incorporación de una visión multifactorial en la evaluación del desempeño. Según su enfoque, el rendimiento de una persona no puede reducirse a los resultados obtenidos (cuánto logró), sino que también debe evaluarse desde las competencias demostradas (cómo lo logró) y desde su potencial (hasta dónde puede llegar). Esta perspectiva ha sido adoptada por muchas organizaciones modernas que reconocen que el desempeño actual no siempre refleja la capacidad futura. 3. El papel del liderazgo en la evaluación Para Chiavenato, los líderes no deben actuar como jueces, sino como facilitadores del desarrollo. Por tanto, el enfoque de evaluación del desempeño que propone transita desde la supervisión jerárquica hacia el acompañamiento. Esto implica que los líderes deben asumir un rol activo en la observación del comportamiento, la entrega de retroalimentación constructiva y el diseño de planes de mejora individual. De esta manera, la evaluación se transforma en una herramienta de liderazgo y no en un simple trámite de recursos humanos. 4. Retroalimentación como instrumento de desarrollo En línea con los postulados de la psicología organizacional positiva, Chiavenato insiste en que la retroalimentación debe ser principalmente un estímulo al crecimiento. Critica duramente las evaluaciones punitivas o centradas en señalar errores sin ofrecer alternativas de mejora. En cambio, promueve el desarrollo de conversaciones abiertas, frecuentes y bidireccionales, donde el colaborador pueda expresar también sus percepciones sobre su rol, sus desafíos y el apoyo recibido. 5. Evaluación adaptativa: cada entorno requiere su modelo Otra dimensión importante del enfoque de Chiavenato es su postura crítica frente a la adopción acrítica de modelos de evaluación. Señala que cada organización debe diseñar su sistema de evaluación según su cultura, estrategia, estructura y nivel de madurez. Así, en una empresa de tecnología con estructuras horizontales, puede ser más efectivo un sistema basado en la autoevaluación y el feedback 360°, mientras que en una industria más tradicional podría funcionar mejor un modelo mixto con revisión de objetivos y competencias. 6. Vinculación con los procesos estratégicos de gestión del talento Chiavenato plantea que los resultados de la evaluación del desempeño deben alimentar otros procesos clave del talento humano: planificación de carrera, promociones, programas de formación, compensación variable, entre otros. Evaluar por evaluar carece de sentido. Evaluar para tomar decisiones inteligentes sobre personas convierte el proceso en un instrumento de ventaja competitiva. En este sentido, el autor insiste en la necesidad de que la evaluación esté vinculada directamente con el plan estratégico del negocio. 7. Evaluación como responsabilidad compartida El enfoque moderno que propone Chiavenato también incluye la corresponsabilidad en el proceso de evaluación. Esto significa que tanto el líder como el colaborador tienen un rol activo en la medición, el análisis y la mejora del desempeño. De hecho, el modelo sugiere incorporar herramientas como la autoevaluación, la evaluación entre pares y la evaluación ascendente, siempre que la cultura organizacional permita este tipo de prácticas. 8. Integración de herramientas tecnológicas Si bien sus principales aportes fueron desarrollados en una época previa a la masificación de la tecnología en recursos humanos, Chiavenato reconoce el valor de los sistemas informáticos en la gestión del desempeño. Hoy, sus conceptos se ven fortalecidos por plataformas digitales que permiten el seguimiento en tiempo real de objetivos, la recolección de datos cualitativos y cuantitativos, y la entrega de retroalimentación continua mediante dashboards e indicadores clave. 9. Evaluación orientada al aprendizaje organizacional Un elemento distintivo del enfoque de Chiavenato es que el proceso de evaluación debe generar conocimiento para la organización. Más allá de calificar personas, el sistema debe detectar brechas, identificar buenas prácticas, generar aprendizajes colectivos y nutrir la inteligencia estratégica de la empresa. En este sentido, la evaluación del desempeño actúa como un radar organizacional, señalando dónde están las fortalezas y dónde están las zonas críticas de intervención. 10. El carácter ético y humano de la evaluación Finalmente, Chiavenato enfatiza el carácter ético y humanista del proceso. En sus obras insiste en que una evaluación del desempeño no debe convertirse en un ejercicio de poder ni en una herramienta de exclusión. Muy por el contrario, su enfoque propone un modelo de gestión de personas basado en el respeto, la dignidad, el diálogo y la búsqueda genuina del desarrollo mutuo. Esto lo distingue de otros modelos más duros o numéricos que priorizan los resultados por encima de las personas. Conclusión: una propuesta adaptable, estratégica y centrada en el ser humano El enfoque de evaluación del desempeño según Chiavenato está diseñado para entornos donde las personas son el eje central de la estrategia empresarial. Su propuesta es profundamente humanista, pero también rigurosamente técnica. Al integrar competencias, resultados y potencial; al proponer evaluaciones sistemáticas y no episódicas; y al involucrar al líder como desarrollador y al colaborador como agente activo, su visión se alinea perfectamente con los desafíos de las organizaciones contemporáneas.

¿Cómo se relaciona la evaluación del desempeño con la motivación según Maslow?

La evaluación del desempeño y la motivación han sido históricamente dos pilares fundamentales en la gestión del talento humano. Cuando estos dos conceptos se integran estratégicamente, pueden generar resultados exponenciales en términos de productividad, compromiso y crecimiento individual. Abraham Maslow, con su célebre teoría de la jerarquía de necesidades, ofrece una perspectiva invaluable para entender cómo la evaluación del desempeño, correctamente aplicada, puede ser una poderosa fuente de motivación. 1. Maslow y su pirámide: una guía para interpretar las necesidades del talento La teoría de Maslow se estructura en cinco niveles de necesidades: fisiológicas, seguridad, sociales, estima y autorrealización. Cada nivel representa una motivación que debe ser satisfecha para que el individuo avance hacia el siguiente. En este contexto, la evaluación del desempeño puede servir como un instrumento que responde directa o indirectamente a cada una de estas necesidades, si es gestionada de manera inteligente. 2. Nivel 1 y 2: Seguridad económica y laboral mediante la evaluación justa En los niveles inferiores de la pirámide, el trabajador busca estabilidad financiera (salario) y seguridad laboral (certeza de mantener su empleo). Un sistema de evaluación del desempeño justo, transparente y objetivo cumple un rol esencial al brindar certidumbre sobre las expectativas, los resultados esperados y la forma en que se tomarán decisiones vinculadas al desarrollo profesional y la permanencia en la organización. Cuando los colaboradores perciben que la evaluación es imparcial, su sentido de seguridad aumenta, reduciendo la ansiedad y facilitando el enfoque en el trabajo. 3. Nivel 3: Evaluación como herramienta de reconocimiento y pertenencia Una evaluación del desempeño bien aplicada no solo mide, sino que reconoce. En este sentido, actúa directamente sobre las necesidades sociales del colaborador. La retroalimentación positiva, el reconocimiento del equipo, la visibilidad ante la organización y el involucramiento en conversaciones de mejora, fortalecen el sentimiento de pertenencia. Según Maslow, la necesidad de ser parte de un grupo y de ser aceptado es fundamental para que el individuo se comprometa emocionalmente con su entorno. Un proceso de evaluación que incluye feedback 360°, reuniones de equipo y reconocimientos públicos atiende directamente esta necesidad. 4. Nivel 4: Estima, confianza y reconocimiento individual Aquí es donde la evaluación del desempeño cobra un valor estratégico. Las necesidades de estima implican el deseo de ser respetado, valorado y sentir que uno es competente. Cuando un sistema de evaluación permite que el colaborador observe su progreso, reciba retroalimentación específica y se le asignen mayores responsabilidades por mérito, se activa una motivación de alto impacto. La construcción de la autoconfianza y el desarrollo del orgullo profesional son dos efectos directos de una evaluación alineada con este nivel de la pirámide. 5. Nivel 5: Autorrealización y desarrollo del potencial Maslow señala que la motivación más profunda surge cuando el individuo puede alcanzar su máximo potencial. En el contexto organizacional, esto se traduce en oportunidades de crecimiento, retos profesionales, proyectos significativos y libertad para innovar. La evaluación del desempeño puede funcionar como una brújula que detecta talentos latentes, identifica brechas de desarrollo y habilita procesos formativos individualizados. Cuando una persona siente que la organización le ayuda a crecer, se produce una simbiosis motivacional difícil de igualar. 6. Condiciones necesarias para que la evaluación sea un motor motivacional Maslow advierte que no basta con ofrecer oportunidades para niveles superiores si los niveles básicos no han sido resueltos. Esto significa que una evaluación del desempeño solo puede motivar verdaderamente si se desarrolla en un entorno donde el colaborador perciba justicia, claridad de objetivos, respeto y seguridad. Un sistema mal diseñado puede provocar el efecto inverso: desmotivación, ansiedad y frustración. Por ello, es imprescindible que el modelo de evaluación esté bien comunicado, que el proceso sea coherente con la cultura organizacional, y que los líderes estén capacitados para dar retroalimentación que eleve y no que destruya. 7. Casos organizacionales donde la evaluación ha potenciado la motivación Numerosas empresas han incorporado los principios de Maslow en sus políticas de evaluación. Un ejemplo destacado es Google, cuya cultura organizacional se enfoca en permitir que los colaboradores dediquen hasta un 20% de su tiempo a proyectos personales alineados con los objetivos del negocio. Este sistema se apoya en evaluaciones frecuentes, retroalimentación constante y métricas claras de desempeño, con lo cual se garantiza que los colaboradores avancen en la pirámide motivacional sin quedar atrapados en los niveles inferiores. Otro ejemplo es Zappos, donde las evaluaciones incluyen no solo métricas de desempeño operativo, sino también valores culturales y bienestar personal. Esto permite una evaluación más holística, que fortalece tanto la estima como la autorrealización del talento interno. 8. El riesgo de evaluar sin considerar la motivación Muchos sistemas de evaluación fallan porque se diseñan con una lógica mecánica o coercitiva. Se centran en el control más que en el desarrollo. Maslow nos recuerda que la motivación es un fenómeno interno, complejo y dinámico. Si la evaluación ignora esto, se convierte en un ritual vacío o incluso en una fuente de resentimiento. Por tanto, las organizaciones que quieran usar la evaluación como una herramienta de motivación deben capacitar a sus líderes para leer las necesidades individuales de cada colaborador y adaptar el proceso en consecuencia. 9. Del diagnóstico a la intervención motivacional Una ventaja poderosa de la evaluación del desempeño basada en la pirámide de Maslow es que permite no solo diagnosticar brechas de productividad, sino también identificar necesidades no satisfechas. Si un colaborador tiene un alto rendimiento técnico pero muestra apatía, puede que su necesidad de reconocimiento esté desatendida. Si otro tiene gran compromiso pero bajo resultado, tal vez su necesidad de formación no ha sido cubierta. Así, el proceso de evaluación se convierte en una herramienta de gestión emocional y no solo técnica. Conclusión: evaluación del desempeño como catalizador de motivación La teoría de Maslow ofrece una lente privilegiada para entender cómo la evaluación del desempeño puede ser más que un proceso administrativo. Puede convertirse en una palanca poderosa para motivar, desarrollar y fidelizar el talento si se aplica con sensibilidad, alineación estratégica y un profundo respeto por la dignidad humana. Las organizaciones que entienden esta conexión logran no solo empleados más productivos, sino equipos más comprometidos, creativos y resilientes.

¿Qué modelos de evaluación del desempeño propone el autor Wayne Cascio?

Wayne F. Cascio, uno de los más influyentes autores contemporáneos en el ámbito de la gestión del talento humano, ha desarrollado una visión amplia y técnica sobre la evaluación del desempeño, fundamentada en rigurosos criterios de objetividad, validez y alineación estratégica. Su enfoque es especialmente valorado en ambientes organizacionales que buscan profesionalizar su gestión de recursos humanos a través de métricas confiables y modelos flexibles adaptados al entorno dinámico empresarial. 1. Modelo basado en resultados: énfasis en el rendimiento medible Uno de los modelos más promovidos por Cascio es el basado en los resultados, donde el foco se sitúa en el cumplimiento de objetivos claramente definidos. En este modelo, se establecen metas específicas, cuantificables y alineadas con los objetivos organizacionales, lo que permite evaluar el grado de cumplimiento de cada colaborador. Esta metodología se adapta particularmente bien a funciones orientadas a resultados concretos como ventas, producción o proyectos con indicadores de éxito bien establecidos. La clave de este modelo, según Cascio, radica en la claridad en la formulación de objetivos, la disponibilidad de datos confiables para la medición y el uso de comparativas entre metas esperadas y alcanzadas. Para evitar sesgos, recomienda establecer indicadores de rendimiento clave (KPIs) y mantenerlos alineados con la estrategia de negocio. 2. Modelo basado en el comportamiento: más allá de los resultados Cascio reconoce que en muchos entornos, especialmente en roles de liderazgo, atención al cliente o trabajo en equipo, los resultados no son suficientes para captar el verdadero impacto del colaborador. Por ello, propone un modelo complementario de evaluación basado en comportamientos observables. Este modelo implica definir conductas clave esperadas —como liderazgo, comunicación, colaboración, proactividad— y evaluar al colaborador en función de cómo las demuestra. Este enfoque es útil en culturas organizacionales que valoran tanto el “qué” como el “cómo”. Además, Cascio señala que este modelo reduce los riesgos de sobrevalorar a personas que alcanzan resultados sin respetar valores organizacionales o que erosionan el clima laboral. 3. Modelo mixto: integración de resultados y comportamientos En su propuesta más completa, Cascio recomienda un modelo mixto que combine métricas de resultados con evaluaciones de comportamiento. Esta integración permite un análisis más justo y equilibrado, especialmente en cargos donde se espera rendimiento técnico y liderazgo interpersonal. Según Cascio, este modelo ofrece una mayor consistencia interna, ya que al incorporar múltiples dimensiones del desempeño se reduce el riesgo de evaluaciones sesgadas o incompletas. En la práctica, esto puede implicar que un 60% de la evaluación esté basada en el cumplimiento de metas y un 40% en competencias conductuales, o cualquier otra proporción que la organización defina según sus prioridades estratégicas. 4. Evaluación por competencias: enfoque estratégico del capital humano Otro modelo propuesto por Cascio es la evaluación por competencias, entendidas como un conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes (KSA) que determinan el éxito en una posición. En este esquema, cada rol tiene un perfil de competencias clave, y el desempeño se mide en función del nivel de desarrollo de esas competencias. Esta evaluación puede realizarse mediante escalas de comportamiento, autoevaluación, evaluación de superiores y feedback de pares. Este enfoque permite alinear el desempeño individual con las necesidades futuras de la organización. También facilita la identificación de brechas formativas, el diseño de planes de desarrollo individual y la planificación de carrera interna. 5. Evaluación 360 grados: perspectiva múltiple del desempeño Cascio también recomienda, bajo ciertas condiciones organizacionales, la implementación de la evaluación 360 grados, en la que el colaborador recibe retroalimentación no solo de su superior, sino también de sus pares, subordinados y clientes internos. Este enfoque busca capturar una visión más completa y reducir la subjetividad inherente a la evaluación unidireccional. Cascio advierte, sin embargo, que este modelo requiere una cultura organizacional madura, con altos niveles de confianza, claridad metodológica y confidencialidad garantizada. De lo contrario, puede generar conflictos o distorsiones en el proceso. 6. Modelo de gestión del rendimiento continuo En línea con las tendencias modernas, Cascio también ha defendido la transición desde los sistemas tradicionales de evaluación anual hacia modelos de gestión del desempeño continuo. En estos esquemas, se promueven conversaciones regulares entre líderes y colaboradores, con check-ins mensuales o incluso semanales, en lugar de una única revisión al año. Este enfoque permite ajustar comportamientos y resultados en tiempo real, adaptarse a cambios en los objetivos del negocio y mantener una retroalimentación constante que favorezca el aprendizaje continuo. Cascio sostiene que este modelo es especialmente útil en entornos ágiles o de innovación constante, donde los ciclos anuales resultan obsoletos. 7. Modelo basado en incidentes críticos Cascio también describe la utilidad del método de incidentes críticos, una técnica de evaluación cualitativa donde los líderes registran conductas positivas o negativas relevantes que impactan en los resultados o en el clima del equipo. Este registro sirve como base para discutir patrones de comportamiento en la evaluación formal. Aunque este modelo requiere mayor esfuerzo de observación y documentación, Cascio destaca su efectividad para capturar situaciones reales que otros métodos cuantitativos pueden pasar por alto. También lo considera útil para construir confianza, ya que se apoya en evidencia específica y no en percepciones abstractas. 8. Alineación estratégica y medición del valor económico del desempeño Una de las mayores contribuciones de Cascio es la integración de modelos de evaluación con indicadores de valor económico. En sus obras más recientes, ha desarrollado el concepto de “retorno sobre el talento”, en el que busca cuantificar el impacto del desempeño individual en los resultados financieros de la organización. Por ejemplo, mediante la relación entre indicadores de desempeño y métricas como ingresos por empleado, reducción de rotación o productividad neta, las organizaciones pueden tomar decisiones más informadas sobre promociones, inversiones en formación o rediseño de procesos. Conclusión: flexibilidad, rigor y alineación estratégica Los modelos propuestos por Wayne Cascio responden a una necesidad esencial del mundo empresarial actual: profesionalizar la evaluación del desempeño con criterios técnicos, estratégicos y éticos. Sus propuestas permiten a los líderes elegir modelos según el nivel de madurez de la organización, el tipo de cultura, el grado de apertura al cambio y las herramientas tecnológicas disponibles. Al integrar resultados, comportamientos, competencias, feedback multifuente y análisis económico, Cascio brinda un marco robusto para que la evaluación del desempeño deje de ser un ritual administrativo y se convierta en una verdadera herramienta de transformación organizacional.

¿Qué importancia tiene el coaching en la evaluación del desempeño según John Whitmore?

John Whitmore, considerado uno de los padres del coaching moderno, ha dejado un legado fundamental en la forma en que las organizaciones abordan el desarrollo del talento humano. En su obra Coaching for Performance, Whitmore propone una transformación radical del proceso tradicional de evaluación del desempeño, planteando que esta debe dejar de ser un ejercicio de juicio para convertirse en un proceso de acompañamiento y empoderamiento. Su enfoque representa una evolución en la relación líder-colaborador, colocando al coaching como un instrumento clave para alinear desempeño, motivación y propósito.

1. Del control a la consciencia: el cambio de paradigma que propone el coaching

Tradicionalmente, la evaluación del desempeño se ha basado en un paradigma jerárquico, donde el líder observa, califica y comunica al colaborador su nivel de rendimiento. Whitmore critica esta lógica, argumentando que genera pasividad, dependencia y defensividad. En contraste, el enfoque de coaching convierte al evaluado en protagonista de su propio proceso de mejora, generando consciencia (awareness) y responsabilidad (responsibility), que según Whitmore son las dos condiciones necesarias para un cambio real y sostenible.

Esto implica que el líder ya no actúa como juez, sino como facilitador del desarrollo. La evaluación del desempeño, bajo esta óptica, se transforma en una conversación de coaching orientada al descubrimiento, la reflexión crítica y la acción autónoma.

2. El modelo GROW: estructura para una evaluación constructiva

Una de las herramientas más conocidas del enfoque de Whitmore es el modelo GROW, una metodología que estructura la conversación de desempeño en cuatro etapas:

G (Goal): ¿Qué quiere lograr el colaborador? ¿Cuáles son sus metas de desempeño y desarrollo?

R (Reality): ¿Dónde se encuentra ahora? ¿Qué está funcionando y qué no?

O (Options): ¿Qué alternativas tiene para mejorar? ¿Qué recursos y apoyos existen?

W (Will): ¿Qué acciones concretas está dispuesto a tomar? ¿Cuál es su nivel de compromiso?

Aplicar este modelo durante la evaluación del desempeño permite al colaborador comprender su realidad sin juicios, explorar soluciones con libertad y asumir compromisos con claridad. Así, la conversación se vuelve más significativa y motivadora, con un impacto directo en la mejora continua.

3. Evaluación como proceso continuo, no como evento anual

Whitmore rechaza la idea de la evaluación del desempeño como un evento anual que se limita a revisar objetivos pasados. En su lugar, propone establecer una cultura de conversaciones permanentes entre líder y colaborador. Esta visión coincide con las tendencias actuales de performance management que promueven check-ins frecuentes, feedback inmediato y ciclos de mejora cortos.

El coaching, en este contexto, permite convertir cada interacción entre líder y colaborador en una oportunidad para reflexionar sobre el desempeño, ajustar conductas, celebrar logros y anticipar desafíos. De este modo, la evaluación deja de ser una fotografía estática y se convierte en una película en movimiento.

4. Confianza y seguridad psicológica: cimientos para el feedback eficaz

Uno de los aportes centrales de Whitmore es su énfasis en la creación de un entorno de confianza. Para que el coaching funcione como herramienta de evaluación, debe existir una relación segura entre evaluador y evaluado. Esto implica suspender el juicio, escuchar con empatía y mantener una actitud de respeto incondicional.

Cuando el colaborador percibe que no será penalizado por hablar de sus errores o debilidades, se abre al aprendizaje. Esto permite una evaluación más profunda, auténtica y transformadora. La seguridad psicológica, según Whitmore, no es un lujo organizacional, sino un requisito estructural para el alto rendimiento.

5. Motivación intrínseca como motor del desempeño

Otra de las críticas de Whitmore a los modelos tradicionales de evaluación es su dependencia excesiva de la motivación extrínseca: premios, bonos, ascensos o castigos. En cambio, su enfoque busca activar la motivación intrínseca del colaborador: el deseo de mejorar, aprender, contribuir y crecer.

El coaching logra esto al conectar los objetivos del colaborador con su propósito personal. En una sesión de evaluación basada en coaching, se explora no solo “qué hizo el colaborador”, sino “por qué lo hizo” y “para qué quiere hacerlo mejor”. Esta conexión profunda genera un nivel de compromiso que las evaluaciones convencionales difícilmente alcanzan.

6. Evaluación orientada al futuro, no anclada en el pasado

En lugar de revisar exclusivamente el desempeño anterior, Whitmore propone que el foco esté en el futuro. Esto no implica ignorar los resultados pasados, sino utilizarlos como insumos para diseñar un camino de mejora. Esta orientación futura evita el sesgo punitivo de muchas evaluaciones tradicionales y promueve una cultura de aprendizaje continuo.

Al utilizar preguntas poderosas como “¿qué harías diferente la próxima vez?”, “¿qué aprendiste de esta experiencia?”, o “¿cómo aplicarás este aprendizaje en tus próximos proyectos?”, se activa una mentalidad de crecimiento que potencia la adaptabilidad del talento.

7. El rol del líder como coach: más guía que autoridad

Whitmore considera que el liderazgo efectivo en contextos modernos no se basa en la autoridad formal, sino en la capacidad de guiar, escuchar y empoderar. En su visión, todo líder debería desarrollar habilidades de coaching para acompañar a sus equipos. Esto implica dominar el arte de hacer preguntas significativas, crear espacios de reflexión y facilitar la toma de decisiones autónomas.

Cuando el líder incorpora estas competencias en las evaluaciones de desempeño, se produce un cambio radical en la dinámica: el colaborador se siente visto, escuchado y valorado, lo cual impacta positivamente en su compromiso, creatividad y desempeño general.

8. Medición del desempeño sin perder la humanidad

Whitmore no descarta la necesidad de medir el desempeño, establecer objetivos ni rendir cuentas. Sin embargo, insiste en que esto debe hacerse sin perder de vista la dimensión humana. Una evaluación basada en coaching mantiene el foco en la persona, no solo en los resultados. Reconoce el esfuerzo, entiende las circunstancias, valora el aprendizaje y celebra el progreso.

Este enfoque reduce los niveles de ansiedad, mejora la percepción de justicia organizacional y contribuye a una cultura de alto rendimiento emocionalmente sostenible.

Conclusión: de la medición al desarrollo, del juicio a la transformación

La importancia del coaching en la evaluación del desempeño, según John Whitmore, radica en su capacidad para transformar un proceso temido en una oportunidad poderosa de crecimiento. Al reemplazar el juicio por la conversación, y la calificación por la reflexión, se genera una dinámica que eleva no solo el rendimiento, sino también la conciencia, la autonomía y la motivación del colaborador.

Las organizaciones que integran el enfoque de coaching en sus evaluaciones construyen culturas más resilientes, colaborativas y centradas en el desarrollo del potencial humano. En lugar de controlar el desempeño, lo multiplican.|

¿Qué relación plantea McGregor entre la Teoría X y Y con la evaluación del desempeño?

Douglas McGregor, en su célebre obra The Human Side of Enterprise (1960), introdujo dos teorías paradigmáticas que siguen influyendo profundamente en los modelos contemporáneos de liderazgo y gestión del desempeño: la Teoría X y la Teoría Y. Estas teorías no son simplemente tipologías de comportamiento, sino representaciones mentales sobre la naturaleza del ser humano en el trabajo. En consecuencia, la forma en que se conciba al colaborador influirá de manera directa en cómo se diseña, implementa y aplica un sistema de evaluación del desempeño.

1. Teoría X: una visión tradicional y controladora del desempeño

Según McGregor, la Teoría X parte de una concepción negativa del ser humano. Esta visión sostiene que las personas:

Son inherentemente perezosas.

Evitan el trabajo siempre que pueden.

Requieren supervisión estricta para cumplir objetivos.

Responden principalmente a castigos y recompensas externas.

En organizaciones donde predomina la Teoría X, los sistemas de evaluación del desempeño tienden a ser verticales, unidireccionales y centrados en el control. Suelen adoptar una lógica de corrección de desviaciones, con foco en indicadores rígidos y cuantitativos. Los líderes, en este esquema, se posicionan como jueces más que como desarrolladores, y el proceso de evaluación se percibe como un mecanismo de fiscalización más que como una oportunidad de mejora.

Esto conlleva varios riesgos:

Climas organizacionales marcados por el miedo o la desconfianza.

Procesos de feedback reactivos y defensivos.

Bajos niveles de compromiso y participación en la evaluación.

Percepción de injusticia o arbitrariedad en las decisiones derivadas del proceso.

2. Teoría Y: una visión moderna y motivacional del desempeño

En contraste, la Teoría Y plantea una visión positiva del ser humano en el trabajo. McGregor sostiene que las personas:

Encuentran satisfacción en el trabajo bien hecho.

Tienen motivaciones internas para superarse.

Son capaces de asumir responsabilidades si se les brinda confianza.

Buscan contribuir creativamente a los objetivos de la organización.

Cuando la evaluación del desempeño se estructura bajo los principios de la Teoría Y, el foco se desplaza desde el control hacia el desarrollo. El sistema se convierte en una herramienta de diálogo, aprendizaje y alineación. El líder asume un rol de facilitador, promoviendo la reflexión, el compromiso y el diseño conjunto de metas de mejora.

En este enfoque, el proceso de evaluación presenta las siguientes características:

Conversaciones abiertas, bidireccionales y empáticas.

Participación activa del colaborador en su propia evaluación (autoevaluación, objetivos compartidos).

Metodologías que valoran no solo los resultados, sino también el aprendizaje.

Feedback continuo y orientado al desarrollo futuro.

3. Impacto organizacional del enfoque Teoría X vs Teoría Y

McGregor advierte que la forma en que los líderes conciben el potencial humano tiene un efecto autorrealizador. Si se parte de la premisa de que las personas no quieren trabajar (Teoría X), se diseñan sistemas restrictivos que terminan generando precisamente ese comportamiento evasivo. En cambio, si se cree que los colaboradores desean crecer y contribuir (Teoría Y), se diseñan entornos de confianza que habilitan ese tipo de conducta.

En el terreno de la evaluación del desempeño, esta lógica se traduce en una tensión entre dos estilos:

Evaluación punitiva (X): centrada en el castigo por error y la presión externa.

Evaluación formativa (Y): orientada al aprendizaje, la motivación intrínseca y el crecimiento personal.

Los estudios organizacionales muestran que las empresas que adoptan enfoques basados en la Teoría Y (como Google, Zappos o Netflix) logran mayores niveles de compromiso, innovación y retención de talento, en parte gracias a sistemas de evaluación que empoderan en lugar de castigar.

4. Evaluación del desempeño como reflejo de la cultura organizacional

La elección entre Teoría X o Y no es solo una decisión del líder individual, sino un reflejo de la cultura organizacional predominante. En culturas autoritarias o de bajo nivel de madurez, prevalece un modelo de evaluación controlador y vertical. En culturas participativas, innovadoras y orientadas al desarrollo humano, la evaluación del desempeño se convierte en una herramienta de co-creación y aprendizaje continuo.

Esto implica que para aplicar efectivamente un modelo de evaluación alineado con la Teoría Y, es necesario transformar la cultura organizacional en su conjunto, promoviendo valores como la confianza, la apertura, la responsabilidad y el respeto mutuo.

5. Diseño práctico de un sistema de evaluación bajo Teoría Y

Para aplicar los principios de la Teoría Y en la evaluación del desempeño, McGregor sugiere:

Establecer objetivos en conjunto entre líder y colaborador.

Fomentar la autoevaluación como mecanismo de reflexión personal.

Crear espacios de retroalimentación no jerárquicos, sino colaborativos.

Medir no solo el resultado, sino el proceso y la intención.

Usar la evaluación como punto de partida para planes de desarrollo profesional.

Este enfoque no niega la necesidad de exigir resultados ni de tomar decisiones difíciles (como desvinculaciones), pero propone hacerlo desde un marco de respeto por la capacidad del ser humano para autorregularse, mejorar y aportar valor cuando se le trata como adulto responsable.

6. Relevancia contemporánea de la teoría de McGregor en entornos de cambio

La vigencia de las ideas de McGregor se ha potenciado en el contexto actual, donde las organizaciones enfrentan entornos complejos, inciertos y altamente competitivos. La evaluación del desempeño ya no puede ser un acto burocrático. Debe ser una experiencia que inspire, conecte y movilice. Para lograrlo, es necesario partir de una concepción humanista del trabajo, tal como lo plantea la Teoría Y.

En escenarios de transformación digital, trabajo remoto, generaciones jóvenes con altas expectativas de sentido y autonomía, y modelos ágiles de gestión, la evaluación del desempeño bajo Teoría X se muestra obsoleta y contraproducente. En cambio, los valores de la Teoría Y se alinean perfectamente con las nuevas demandas organizacionales.

Conclusión: el modelo mental detrás de la evaluación importa más que la herramienta

Douglas McGregor no diseñó una herramienta de evaluación, pero sí nos entregó un marco conceptual que define el tipo de herramientas que usamos. La Teoría X y la Teoría Y son, ante todo, dos formas de mirar al ser humano en el trabajo. Y esa mirada determina el diseño, la ejecución y el impacto de los sistemas de evaluación del desempeño.

Las organizaciones que adoptan la Teoría Y como base filosófica, desarrollan evaluaciones que no solo miden, sino que desarrollan. Que no solo corrigen, sino que transforman. Que no solo registran el pasado, sino que proyectan el futuro del talento. Y en ese proceso, construyen culturas de alto rendimiento sostenibles y humanas.

¿Cómo se utiliza la curva de desempeño forzado y qué dice la literatura crítica al respecto?

La curva de desempeño forzado, también conocida como distribución forzada o forced ranking, es un método de evaluación que ha generado amplio debate en el ámbito de la gestión del talento. Su esencia radica en la necesidad de categorizar a los colaboradores según su rendimiento, forzando una distribución predeterminada —por ejemplo, 20% alto desempeño, 70% desempeño promedio y 10% bajo desempeño— independientemente de la realidad objetiva del equipo evaluado.

Este método alcanzó notoriedad durante la década de 1980 y 1990, especialmente a partir de su implementación en General Electric bajo el liderazgo de Jack Welch. Aunque en su momento fue considerado una herramienta para impulsar el alto rendimiento, la literatura contemporánea y la práctica empresarial han comenzado a cuestionar sus supuestos, su aplicabilidad y sus consecuencias.

1. Fundamentos del modelo: búsqueda de diferenciación en el talento

La lógica detrás de la curva de desempeño forzado parte de una premisa: no todos los colaboradores rinden igual. Por tanto, es necesario identificar de forma explícita a los de alto desempeño, retar a los de rendimiento medio y prescindir de los que sistemáticamente no aportan. Desde este punto de vista, el sistema pretende generar meritocracia, incentivar la competitividad interna y depurar el capital humano improductivo.

En su diseño original, esta metodología se inspiraba en la distribución normal o curva de Gauss, lo cual presupone que, en cualquier grupo grande, el rendimiento de los individuos sigue una forma de campana: pocos muy altos, la mayoría promedio, algunos bajos.

2. Aplicación práctica en organizaciones: procesos estructurados y consecuencias directas

En su implementación, la curva forzada requiere que cada jefe asigne porcentajes de desempeño definidos a su equipo, sin importar si todos los miembros son competentes. A menudo, estos resultados están ligados a consecuencias administrativas como promociones, bonos, capacitaciones, advertencias o incluso despidos.

Empresas como Microsoft, Yahoo y General Electric adoptaron este modelo con políticas explícitas como el despido del 10% inferior año tras año. El objetivo era mantener equipos ágiles, enfocados en la excelencia y libres de mediocridad.

3. Críticas técnicas: supuestos estadísticos y desalineación con la realidad organizacional

La primera crítica de la literatura especializada apunta al uso indebido de la estadística. Forzar una curva presupone una distribución homogénea de rendimiento que rara vez se cumple en la práctica. Equipos pequeños, altamente calificados o en etapas de madurez, pueden tener todos sus miembros en alto desempeño. Obligar una categorización artificial genera resultados falsos, injustos y desmotivadores.

Autores como Pfeffer y Sutton (2006) sostienen que aplicar modelos estadísticos sin considerar el contexto humano es una forma de “ciencia tóxica de la gestión”. La estadística no puede sustituir el juicio gerencial ni la realidad operativa.

4. Efectos en la cultura organizacional: competencia destructiva y miedo

Otro aspecto ampliamente criticado es el efecto cultural. La curva forzada puede incentivar el individualismo extremo, la falta de colaboración y la manipulación del desempeño. Los empleados comienzan a competir entre sí, no por mejorar, sino para no quedar en la parte baja del ranking.

Este entorno puede derivar en lo que se conoce como “síndrome de supervivencia organizacional”: ocultamiento de errores, sabotaje entre colegas, retención de información y miedo al fracaso. Estas dinámicas afectan no solo la productividad, sino también el clima laboral, la innovación y la salud mental.

5. Impacto en el liderazgo y la calidad del feedback

Para los líderes, la curva forzada impone un dilema ético. Muchos deben calificar negativamente a personas que consideran valiosas, solo para cumplir con el formato. Esto degrada la calidad de la retroalimentación, daña la confianza y genera resentimiento. En lugar de ser un proceso de crecimiento, la evaluación se convierte en un ejercicio de eliminación.

Autores como Laszlo Bock, exvicepresidente de People Operations en Google, afirman que “forzar rankings degrada la humanidad del proceso de gestión del talento” y que la evaluación debe estar centrada en el desarrollo, no en la penalización sistemática.

6. Evidencia empírica y decisiones corporativas recientes

En los últimos años, muchas organizaciones han abandonado la curva forzada debido a sus efectos negativos. Microsoft eliminó su sistema de stack ranking en 2013, reconociendo que debilitaba la colaboración. Adobe fue otra pionera en reemplazar esta práctica por un modelo de evaluación continua y conversacional. GE, la empresa que popularizó el sistema, también optó por su eliminación en 2016, reemplazándolo con “PD@GE”, una plataforma digital que promueve feedback constante y objetivos dinámicos.

Estos cambios reflejan una tendencia clara: las organizaciones que buscan atraer y retener talento de alto nivel están migrando hacia modelos más humanos, flexibles y estratégicamente alineados con la innovación y el aprendizaje continuo.

7. Enfoques alternativos: calibración, feedback 360° y gestión por objetivos

En lugar de forzar distribuciones, la literatura actual sugiere alternativas como:

Calibración cruzada entre líderes: reuniones donde los evaluadores discuten casos concretos y ajustan criterios en conjunto para reducir sesgos.

Evaluación 360°: incorporar múltiples fuentes de retroalimentación para lograr una visión más completa.

Gestión por objetivos adaptativos (OKR): centrarse en metas ambiciosas, evaluadas de manera cualitativa y flexible.

Estas metodologías permiten mantener estándares altos de desempeño sin caer en esquemas mecánicos que dañan la moral del equipo.

8. Consideraciones finales para la alta dirección

Desde la perspectiva gerencial, el uso de la curva forzada puede ofrecer beneficios a corto plazo: eliminación de bajo desempeño, diferenciación rápida, estímulo competitivo. Sin embargo, a largo plazo puede deteriorar el capital humano, aumentar la rotación y afectar la reputación de la marca empleadora.

Por ello, su implementación debe evaluarse con extremo cuidado. Si se decide usar, debe ir acompañada de una estrategia clara de comunicación, criterios transparentes, y planes de desarrollo que permitan a los colaboradores salir de la zona baja sin recurrir al miedo como motor de acción.

Conclusión: la medición del desempeño debe servir al desarrollo, no a la exclusión

La curva de desempeño forzado representa un modelo de evaluación centrado en la competencia y el control. Su aplicación ha sido útil en contextos específicos, pero los avances en gestión del talento, neurociencia y cultura organizacional indican que es un sistema con serias limitaciones. Las organizaciones que buscan sostenibilidad en el desempeño deben apostar por evaluaciones más personalizadas, colaborativas y orientadas al aprendizaje.

¿Qué efectos puede tener una mala evaluación sobre el compromiso laboral?

Una evaluación del desempeño mal diseñada o mal ejecutada no solo pierde su propósito como herramienta de gestión, sino que puede convertirse en un factor que erosiona de forma crítica el compromiso laboral. El vínculo entre evaluación y compromiso ha sido ampliamente estudiado en la literatura organizacional, y los hallazgos son consistentes: un sistema de evaluación injusto, impreciso o percibido como punitivo genera consecuencias negativas de alto impacto en la motivación, la confianza y la permanencia del talento dentro de la organización.

1. Compromiso laboral: una condición emocional, cognitiva y conductual

El compromiso laboral, entendido como el nivel de conexión emocional y racional que una persona tiene con su trabajo y su organización, se expresa en múltiples dimensiones: entusiasmo por las tareas, esfuerzo voluntario, intención de permanencia y alineación con los valores corporativos.

Una evaluación del desempeño debería actuar como un refuerzo positivo para este vínculo, ya que permite al colaborador recibir reconocimiento, visualizar su contribución y planificar su desarrollo. Sin embargo, cuando el sistema falla —por falta de objetividad, empatía o sentido— el impacto puede ser el contrario: desconexión, frustración y desvinculación emocional.

2. Injusticia percibida: uno de los factores más nocivos para el compromiso

Diversos estudios han demostrado que la percepción de injusticia en la evaluación es uno de los factores más destructivos del compromiso laboral. Cuando los colaboradores sienten que sus esfuerzos no son valorados, que existen favoritismos o que los criterios no son claros, se rompe la confianza en el sistema y en la organización.

Este fenómeno es explicado por la teoría de la equidad de Adams, que sostiene que las personas evalúan su situación comparándose con los demás. Si perciben desequilibrios injustificados, la reacción emocional más común es la desmotivación o incluso la retaliación pasiva, como la disminución del esfuerzo o el retiro silencioso (quiet quitting).

3. Falta de feedback constructivo: deterioro de la claridad y la dirección

Una evaluación mal ejecutada, que no entrega feedback claro ni orientaciones concretas para la mejora, deja al colaborador en un estado de ambigüedad. La falta de claridad sobre lo que se espera y cómo se mide su trabajo genera inseguridad, lo que afecta directamente el compromiso.

Además, cuando el feedback es exclusivamente negativo o se entrega sin contexto, el colaborador puede interpretarlo como un ataque personal más que como una oportunidad de desarrollo. Esto refuerza una cultura de temor y contención, donde las personas evitan exponerse, asumir riesgos o proponer ideas, debilitando así la iniciativa y la innovación.

4. Evaluaciones que no se traducen en acción: desilusión y cinismo organizacional

Otra fuente común de impacto negativo es la desconexión entre la evaluación del desempeño y las decisiones posteriores. Cuando el colaborador percibe que la evaluación no tiene consecuencias reales —ni en términos de reconocimiento, ni de desarrollo, ni de ajuste de condiciones— se instala una sensación de inutilidad del proceso.

Esta desilusión puede transformarse en cinismo organizacional, un fenómeno en el que las personas adoptan una actitud escéptica, irónica o indiferente frente a las prácticas de gestión. En este estado emocional, el compromiso no solo disminuye, sino que se convierte en resistencia pasiva al cambio.

5. Efectos en el clima laboral y la cohesión del equipo

Una evaluación mal gestionada no afecta solo al individuo, sino al equipo. Si los procesos son percibidos como arbitrarios, comparativos o desleales, se debilitan los lazos de confianza entre colegas. Aparecen tensiones internas, sospechas y competencias disfuncionales.

En los equipos de alto rendimiento, la cohesión se construye sobre la base de la transparencia, la equidad y el reconocimiento mutuo. Una evaluación fallida rompe ese equilibrio, generando un clima de desmotivación colectiva. Esto puede traducirse en ausentismo, rotación o bajo rendimiento sostenido.

6. Pérdida de sentido del trabajo: uno de los costos más altos

Un efecto más sutil, pero igual de grave, es la pérdida de sentido del trabajo. Si el colaborador siente que sus esfuerzos no se reflejan en su evaluación, o que se le evalúan aspectos irrelevantes o ajenos a su impacto real, puede comenzar a desconectarse del propósito de su rol.

El trabajo deja de ser una fuente de logro y contribución, y se convierte en una obligación mecánica. Este distanciamiento emocional es uno de los indicadores más peligrosos de pérdida de compromiso, porque no siempre se manifiesta en conductas visibles, pero sí afecta profundamente el rendimiento a largo plazo.

7. Efecto en la marca empleadora y la atracción de talento

Las organizaciones que sostienen sistemas de evaluación percibidos como injustos, ineficaces o dañinos ven afectada su reputación como empleadores. En un entorno donde el talento tiene múltiples opciones y valora entornos de desarrollo genuino, una evaluación disfuncional actúa como un factor de expulsión y un obstáculo para la atracción de nuevos colaboradores.

Las plataformas de opinión laboral como Glassdoor muestran consistentemente que uno de los temas más mencionados por empleados es la calidad del proceso de evaluación y la percepción de justicia organizacional. Esto influye directamente en la decisión de postularse o aceptar una oferta laboral.

8. Cómo evitar que la evaluación deteriore el compromiso

Frente a estos riesgos, es imprescindible que los líderes y responsables de talento humano aseguren que la evaluación del desempeño cumpla al menos con las siguientes condiciones:

Claridad: sobre los criterios, los objetivos y los estándares de evaluación.

Relevancia: los indicadores deben reflejar el verdadero impacto del rol.

Transparencia: el proceso debe ser conocido y comprendido por todos los involucrados.

Bidireccionalidad: incluir la voz del colaborador a través de la autoevaluación o el feedback abierto.

Consecuencia: conectar la evaluación con acciones reales de desarrollo, compensación o reestructuración.

Adicionalmente, es clave formar a los líderes para que ejerzan su rol evaluador desde una lógica de acompañamiento, no de sanción. El entrenamiento en competencias como la escucha activa, la retroalimentación empática y la gestión de conversaciones difíciles es un diferenciador decisivo.

Conclusión: la evaluación como oportunidad o como ruptura

Una mala evaluación del desempeño puede ser más costosa que la ausencia total de evaluación. Si se percibe como injusta, irrelevante o instrumentalizada, actúa como un agente corrosivo del compromiso laboral, desactiva la motivación y compromete la sostenibilidad del talento.

En cambio, una evaluación bien diseñada, centrada en el desarrollo y en la equidad, se convierte en una herramienta de alineación, crecimiento y fortalecimiento del vínculo entre la persona y la organización. La diferencia no está en la herramienta, sino en el enfoque. Y ese enfoque debe construirse sobre el respeto, la claridad y la confianza.

¿Qué propone la teoría del reforzamiento de Skinner en relación con la evaluación del desempeño?

La teoría del reforzamiento, desarrollada por el psicólogo B. F. Skinner dentro del marco del conductismo radical, es uno de los modelos más influyentes en la comprensión del comportamiento humano en contextos organizacionales. Aunque su origen está en la psicología experimental, sus principios han sido ampliamente aplicados a la gestión del desempeño, particularmente en entornos que exigen eficiencia, control conductual y predictibilidad en la respuesta del trabajador ante ciertos estímulos. La relación entre la teoría del reforzamiento y la evaluación del desempeño radica en la manera en que esta última puede ser utilizada como una herramienta para fortalecer o debilitar comportamientos específicos dentro de una organización, de acuerdo con los principios del condicionamiento operante. 1. Fundamentos de la teoría del reforzamiento: condicionamiento operante Skinner plantea que el comportamiento humano es aprendido a través de la interacción con el entorno, y que puede ser modificado mediante refuerzos (positivos o negativos) o castigos. El comportamiento que es reforzado tiende a repetirse; el que es castigado tiende a extinguirse o a evitarse. Aplicado a la gestión organizacional, esto implica que los líderes pueden moldear el comportamiento de los colaboradores mediante consecuencias sistemáticas vinculadas a su desempeño: incentivos, reconocimientos, llamados de atención, pérdida de beneficios, entre otros. 2. Evaluación del desempeño como mecanismo de reforzamiento conductual La evaluación del desempeño, desde esta óptica, no es solo un ejercicio de medición, sino un instrumento para influir activamente en la conducta. Cada evaluación se convierte en una oportunidad de reforzar comportamientos deseados o corregir comportamientos no deseados. Por ejemplo, si un colaborador demuestra altos niveles de colaboración y compromiso, y esto es destacado durante la evaluación con retroalimentación positiva, oportunidades de desarrollo y reconocimientos tangibles, es probable que ese comportamiento se repita y se profundice. En cambio, si una conducta inadecuada —como la falta de puntualidad o el incumplimiento de metas— es ignorada o no abordada en el proceso evaluativo, el mensaje implícito es que ese comportamiento es aceptable. En términos de Skinner, esto constituye un “reforzamiento negativo por omisión”. 3. Tipos de reforzadores aplicables en contextos de evaluación Skinner distingue varios tipos de reforzadores que pueden ser utilizados en la práctica organizacional. Entre ellos: Refuerzo positivo: introducir un estímulo deseado (bono, reconocimiento, promoción) tras una conducta deseable. Refuerzo negativo: retirar un estímulo aversivo (eliminación de tareas repetitivas, reducción de supervisión) como recompensa por el desempeño deseado. Castigo positivo: aplicar una consecuencia negativa (advertencia, sanción) ante una conducta indeseable. Castigo negativo: retirar un beneficio (reducción de incentivos, pérdida de proyectos) ante un desempeño deficiente. La evaluación del desempeño, adecuadamente estructurada, puede integrar cualquiera de estos mecanismos, siempre que estén alineados con la cultura organizacional y se apliquen de manera consistente. 4. La importancia de la inmediatez y la frecuencia del reforzamiento Uno de los principios centrales de la teoría de Skinner es que el reforzamiento debe ser inmediato y frecuente para que sea efectivo. Esto implica que los modelos de evaluación anual, típicamente tardíos y lejanos al momento del comportamiento observado, pierden poder conductual. Por esta razón, muchas organizaciones están migrando hacia modelos de evaluación continua, que permiten a los líderes entregar feedback oportuno y reforzar conductas en tiempo real. Skinner demostraría que cuanto más corto es el intervalo entre el comportamiento y el reforzador, más fuerte es la asociación. 5. Diseño de programas de reforzamiento organizacional Una organización que aplica la teoría del reforzamiento de manera estratégica no solo entrega evaluaciones, sino que diseña sistemas completos de consecuencias. Esto incluye: Programas de incentivos ligados a métricas conductuales claras. Reconocimientos formales e informales. Feedback constante que destaque conductas deseadas. Consecuencias estructuradas para comportamientos improductivos. Este enfoque convierte la evaluación del desempeño en parte de un ecosistema de gestión conductual. El sistema no solo mide, sino que condiciona y moldea el comportamiento organizacional. 6. Críticas y limitaciones de la teoría del reforzamiento en contextos complejos Si bien la teoría del reforzamiento es poderosa, no está exenta de críticas, especialmente en entornos laborales complejos donde la motivación intrínseca, el sentido del propósito y la autonomía son factores determinantes. Autores como Edward Deci y Richard Ryan, promotores de la teoría de la autodeterminación, argumentan que el uso excesivo de recompensas externas puede disminuir la motivación interna. Desde esta perspectiva, si la evaluación del desempeño se convierte en un sistema puramente conductista, corre el riesgo de transformar a los colaboradores en ejecutores mecánicos, más que en agentes motivados por su desarrollo personal y profesional. Por ello, muchos expertos recomiendan un uso moderado e inteligente de los reforzadores, combinándolos con enfoques centrados en el propósito, la autonomía y la competencia. 7. Aplicaciones exitosas en contextos de alto control La teoría del reforzamiento tiene particular utilidad en entornos donde se requiere alta estandarización, control de calidad o comportamiento predecible: plantas de producción, logística, atención al cliente y cumplimiento de normas, entre otros. En estos escenarios, el uso estructurado de evaluaciones con consecuencias claras ha demostrado mejorar los niveles de cumplimiento, reducir errores y aumentar la eficiencia operativa. 8. Rol del líder como agente de reforzamiento En este modelo, el líder no es simplemente un evaluador, sino un agente constante de reforzamiento. Su comportamiento cotidiano —lo que reconoce, lo que tolera, lo que castiga y lo que ignora— tiene más peso que el sistema formal de evaluación. Por ello, el entrenamiento de líderes en técnicas de retroalimentación conductual, análisis de comportamiento y manejo de reforzadores es clave para la efectividad de cualquier sistema evaluativo basado en esta teoría. Conclusión: evaluar para moldear comportamientos La teoría del reforzamiento de Skinner ofrece una perspectiva funcionalista y pragmática de la evaluación del desempeño: medir para influir. En lugar de centrarse en juicios de valor o revisiones retrospectivas, propone utilizar la evaluación como una herramienta para moldear conductas observables que generen resultados organizacionales concretos. Cuando se aplica con rigor, humanidad y en combinación con enfoques motivacionales más amplios, puede ser una herramienta poderosa para desarrollar equipos consistentes, disciplinados y alineados con los objetivos del negocio. El desafío es no caer en la simplificación del comportamiento humano, sino reconocer la complejidad que existe entre estímulo, respuesta y motivación.

¿Cómo se puede evitar el sesgo en las evaluaciones según Latham y Wexley?

Gary Latham y Kenneth Wexley, reconocidos especialistas en psicología organizacional y gestión del rendimiento, han realizado importantes contribuciones al entendimiento y mejora del proceso de evaluación del desempeño. Uno de sus focos de estudio más relevantes ha sido la identificación y mitigación de los sesgos en la evaluación, los cuales representan una de las principales amenazas a la validez, equidad y utilidad de estos procesos en el entorno corporativo. A través de múltiples investigaciones empíricas, Latham y Wexley han demostrado que los sistemas de evaluación del desempeño, aunque diseñados con rigor, pueden verse profundamente distorsionados por factores psicológicos inconscientes, creencias personales del evaluador y dinámicas relacionales. Estos sesgos no solo afectan la precisión de los resultados, sino que deterioran la confianza en el sistema y reducen su valor estratégico para la toma de decisiones gerenciales. 1. Reconocimiento de los sesgos más frecuentes en la evaluación del desempeño Latham y Wexley identifican una serie de sesgos cognitivos recurrentes que afectan la objetividad del evaluador. Entre los más comunes se encuentran: Efecto halo: cuando una impresión general positiva (o negativa) sobre el evaluado influye todas las dimensiones de la evaluación. Sesgo de reciente: tendencia a sobrevalorar conductas o resultados ocurridos recientemente, ignorando el rendimiento anterior. Sesgo de severidad o indulgencia: evaluadores que califican sistemáticamente con puntuaciones extremas, ya sea muy bajas o muy altas. Efecto de comparación social: juicios relativos basados en el rendimiento de otros miembros del equipo en lugar de criterios objetivos. Favoritismo o prejuicio personal: sesgos derivados de simpatías, afinidades o estereotipos del evaluador hacia el evaluado. Estos sesgos pueden generar distorsiones graves, como la promoción de personas menos competentes, el estancamiento de talento clave o el deterioro del clima organizacional por percepción de injusticia. 2. Entrenamiento del evaluador: una estrategia esencial Uno de los principales aportes prácticos de Latham y Wexley es la insistencia en que los líderes deben ser formados específicamente para evaluar. Evaluar no es una habilidad innata, sino una competencia que requiere entrenamiento técnico y emocional. El programa de capacitación propuesto por estos autores incluye: Reconocimiento de los sesgos y sus efectos. Uso de escalas conductuales ancladas en comportamientos observables. Desarrollo de habilidades para registrar hechos concretos y no interpretaciones subjetivas. Práctica de entrevistas de retroalimentación estructuradas. Entrenamiento en toma de decisiones basada en evidencia. Las investigaciones de Latham y Wexley demuestran que la calidad de la evaluación mejora significativamente cuando el evaluador ha sido entrenado formalmente, tanto en aspectos técnicos como en la gestión emocional de la entrevista evaluativa. 3. Utilización de escalas BARS (Behaviorally Anchored Rating Scales) Una de las herramientas propuestas por ambos autores para reducir la subjetividad es el uso de las BARS. Estas escalas de evaluación ancladas en conductas describen comportamientos específicos para cada nivel de desempeño en una determinada competencia o área. Por ejemplo, en lugar de evaluar “liderazgo” de forma general, se identifican comportamientos concretos que describen diferentes niveles: desde “no asume responsabilidades” hasta “guía activamente al equipo hacia la consecución de metas complejas”. Este enfoque reduce la ambigüedad interpretativa, ofrece ejemplos claros al evaluador y al evaluado, y mejora la precisión en la asignación de puntuaciones. 4. Registro sistemático del desempeño: evidencia en lugar de memoria Latham y Wexley proponen implementar mecanismos de registro continuo del desempeño, donde el evaluador documente hechos relevantes a lo largo del período evaluado. Esta práctica mitiga el sesgo de reciente y permite construir una base de evidencias objetiva para la conversación evaluativa. Herramientas tecnológicas, como plataformas de gestión del desempeño con secciones de “notas de rendimiento” o “logros registrados”, permiten institucionalizar este hábito y reducir la dependencia de la memoria o las impresiones subjetivas del evaluador. 5. Evaluación multiparte o 360 grados: ampliación de la perspectiva Otra recomendación de Latham y Wexley para reducir el sesgo es la incorporación de múltiples fuentes de evaluación. El modelo 360 grados permite incluir la visión de pares, subordinados, clientes internos y el propio evaluado. Esta diversidad de perspectivas diluye los sesgos individuales y ofrece una visión más completa y equilibrada del desempeño. Si bien este enfoque requiere mayor coordinación y madurez cultural, los estudios demuestran que cuando se aplica correctamente mejora la percepción de justicia y proporciona información más rica para la toma de decisiones sobre desarrollo, promoción o compensación. 6. Revisión cruzada y calibración entre evaluadores Los autores también promueven la práctica de sesiones de calibración, donde varios líderes discuten sus evaluaciones en conjunto para identificar inconsistencias, validar criterios y alinear expectativas. Este ejercicio permite: Detectar evaluadores con tendencias sistemáticas (severos, indulgentes, inconsistentes). Compartir casos complejos y enriquecer la interpretación. Establecer estándares comunes de exigencia dentro de una misma unidad o nivel jerárquico. La calibración contribuye a fortalecer la equidad interna del sistema, reduce la arbitrariedad y refuerza la confianza de los evaluados en el proceso. 7. Claridad en los objetivos y criterios de evaluación Latham y Wexley subrayan que uno de los principales errores que abre la puerta a los sesgos es la falta de claridad en los criterios de evaluación. Si los objetivos no están bien definidos, si las competencias no están operativizadas, o si las escalas son genéricas, el evaluador tenderá a interpretar según su propio marco mental, lo cual refuerza los sesgos personales. Por ello, recomiendan que toda evaluación esté basada en objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes, con tiempo definido) y en marcos de competencias claros, compartidos y comprendidos por todas las partes. 8. Retroalimentación inmediata, frecuente y constructiva Una evaluación sesgada suele generar sorpresa y frustración. Latham y Wexley indican que la mejor forma de evitar esta situación es mantener un sistema de retroalimentación continua. Cuando el colaborador recibe feedback regular, puede ajustar su desempeño antes de llegar al momento formal de la evaluación, y esta última se percibe como una confirmación del proceso, no como un juicio inesperado. Esto también disminuye el peso de las últimas semanas del ciclo evaluativo y permite que el rendimiento sea observado de forma más global y justa. Conclusión: eliminar el sesgo no es solo una tarea técnica, sino cultural La obra de Latham y Wexley evidencia que los sesgos en la evaluación del desempeño no son meros errores administrativos, sino expresiones de dinámicas humanas complejas. Eliminarlos requiere una estrategia integral que incluya herramientas metodológicas, formación específica, tecnología de apoyo y, sobre todo, una cultura organizacional comprometida con la equidad, la precisión y el desarrollo del talento. Cuando las organizaciones abordan esta dimensión con seriedad, logran no solo mejorar la objetividad de sus decisiones, sino también fortalecer la credibilidad del sistema de evaluación y potenciar el compromiso de sus equipos. 🧾 Resumen Ejecutivo La evaluación del desempeño sigue siendo una de las herramientas más potentes en la gestión del capital humano, pero también una de las más sensibles. A través del análisis detallado de las propuestas de autores como Chiavenato, McGregor, Skinner, Latham, Wexley, Whitmore, Cascio y otros teóricos contemporáneos, este artículo ha revelado los distintos enfoques, fortalezas, riesgos y buenas prácticas que definen la eficacia del proceso evaluativo dentro de una organización. 1. Evaluar es desarrollar, no solo calificar Autores como Chiavenato y Whitmore coinciden en que una evaluación moderna debe dejar de ser un trámite administrativo y convertirse en una herramienta de crecimiento individual y colectivo. El enfoque de coaching, el acompañamiento continuo y la conversación estructurada permiten al colaborador conectarse con sus metas, asumir responsabilidad y avanzar hacia su autorrealización. 2. La percepción de justicia es el corazón del compromiso Desde la perspectiva de Latham y Wexley, una evaluación sesgada, mal comunicada o arbitraria, daña gravemente el compromiso laboral. Los sesgos del evaluador, la falta de evidencia objetiva o el favoritismo percibido generan desmotivación, desconexión y cinismo organizacional. La solución está en el entrenamiento sistemático de líderes, la calibración interdepartamental y el uso de herramientas basadas en comportamiento observable. 3. Evaluaciones basadas en neurociencia y motivación Los hallazgos neurocientíficos analizados demuestran que el cerebro humano responde mejor al refuerzo positivo, a la retroalimentación frecuente y al enfoque en el futuro (feedforward). La evaluación efectiva, alineada con modelos como el de Maslow, no solo corrige el pasado, sino que fortalece el sentido de propósito, pertenencia y estima del colaborador. 4. Evaluar es moldear conducta: enfoque conductista con propósito Desde el conductismo de Skinner, se refuerza la idea de que evaluar también implica condicionar. Reforzar conductas deseadas, sancionar constructivamente las inadecuadas y establecer consecuencias coherentes permite crear una cultura de alto rendimiento. La clave está en mantener la frecuencia y la inmediatez del refuerzo, y en no depender exclusivamente de motivaciones extrínsecas. 5. El modelo importa, pero la intención pesa más Modelos como la curva de desempeño forzado, popularizados por GE, han demostrado tener efectos contraproducentes en la colaboración, la salud del clima laboral y la percepción de equidad. Su uso indiscriminado puede incentivar la competencia destructiva y socavar la confianza. Las organizaciones exitosas migran hacia modelos adaptativos, centrados en la evidencia y la participación. 6. Visión estratégica de la evaluación: datos, contexto y humanidad Autores como Wayne Cascio proponen modelos híbridos que integran medición por resultados, competencias, comportamiento observable y múltiples fuentes de retroalimentación. Estas estructuras se alinean con la necesidad de contar con datos estratégicos para la toma de decisiones, pero sin sacrificar la dimensión humana del proceso evaluativo. 7. Implicancias clave para WORKI 360 Para que la evaluación del desempeño se convierta en un pilar estratégico dentro de WORKI 360, deben considerarse los siguientes lineamientos derivados del artículo: Diseñar sistemas personalizados, adaptables y basados en evidencia. Entrenar líderes como evaluadores-coaches, no solo supervisores. Utilizar plataformas tecnológicas para capturar datos en tiempo real, entregar feedback frecuente y facilitar autoevaluaciones y evaluaciones 360°. Integrar la evaluación con decisiones de desarrollo, carrera y compensación, haciendo del sistema un motor estratégico. Asegurar una comunicación clara y continua del proceso evaluativo, de modo que los colaboradores lo vivan como una oportunidad y no como una amenaza. Conclusión Final: La evaluación del desempeño es mucho más que una técnica: es un lenguaje organizacional que transmite qué se valora, cómo se lidera y hacia dónde se quiere avanzar. Aplicada con inteligencia, respeto y sentido estratégico, se convierte en un multiplicador del talento. Implementada sin conciencia, se transforma en un factor de fuga y desgaste. WORKI 360 tiene la oportunidad de liderar la evolución del desempeño humano en las organizaciones, incorporando modelos validados, enfoques éticos y herramientas inteligentes que conecten la productividad con el propósito.