Índice del contenido

¿Qué indicadores clave deben incluirse en una evaluación de desempeño para líderes organizacionales?

Cuando hablamos de líderes organizacionales, ya no basta con evaluar puntualidad, cumplimiento de tareas o habilidades técnicas. En el contexto actual —donde la resiliencia, la visión estratégica y la capacidad de movilizar talentos son claves— se requieren indicadores que realmente capten la complejidad del rol directivo.

Una evaluación mal diseñada para un líder puede llevar a juicios erróneos, promociones inadecuadas o incluso desmotivación interna que erosiona la cultura corporativa. Por ello, definir los indicadores clave de desempeño (KPIs) para líderes no es solo una tarea de RRHH, sino una decisión estratégica para garantizar el futuro de la empresa.

A continuación, te presento los principales indicadores que todo sistema de evaluación debe considerar al medir el desempeño de sus líderes:

1. Capacidad de alineación estratégica

Todo líder debe demostrar que su equipo y sus decisiones están alineados con los objetivos estratégicos de la compañía. Este indicador evalúa su habilidad para traducir metas globales en planes accionables.

¿Cómo sus decisiones diarias aportan a los KPIs corporativos?

¿Cuánto del presupuesto y tiempo de su equipo está orientado a prioridades estratégicas?

Este indicador conecta liderazgo con visión empresarial, clave en líderes de alto impacto.

2. Impacto en la cultura organizacional

Los líderes son multiplicadores de cultura. Un buen indicador de desempeño no solo mide resultados financieros, sino cómo esos resultados se alcanzan.

¿Promueve una cultura de innovación o de control?

¿Fomenta la colaboración, la inclusión y el respeto entre áreas?

En tiempos de transformación digital y cambio generacional, este KPI cobra enorme relevancia.

3. Gestión y desarrollo de talento

Un líder no es mejor por lo que hace, sino por lo que logra que otros hagan. Este indicador evalúa cuánto invierte el líder en desarrollar a sus colaboradores.

¿Ha promovido internamente talentos clave en el último año?

¿Su equipo tiene planes de desarrollo personalizados y activos?

Además, se pueden integrar indicadores de retención del talento, evaluaciones 360° o resultados de clima laboral.

4. Innovación y mejora continua

Un líder de alto rendimiento no mantiene el statu quo. Este KPI mide cuántas mejoras, innovaciones o procesos ha impulsado directamente o indirectamente.

¿Cuántos procesos ha optimizado en los últimos 12 meses?

¿Ha presentado proyectos disruptivos o ideas para nuevos productos o servicios?

Este KPI refleja su capacidad de adaptación y visión de futuro.

5. Gestión de crisis y toma de decisiones

Las decisiones difíciles son el verdadero campo de juego del liderazgo. Este indicador evalúa cómo actúa el líder en momentos de presión, cambios o incertidumbre.

¿Cómo lideró ante situaciones críticas (despidos, cambios tecnológicos, crisis externa)?

¿Qué resultados obtuvo en comparación con el contexto de crisis?

Una combinación entre evaluación cualitativa (feedback de stakeholders) y KPIs cuantitativos (cumplimiento de metas bajo presión) lo hace completo.

6. Liderazgo transversal y trabajo colaborativo

La habilidad de generar resultados más allá de su propio equipo distingue a los líderes organizacionales. Este KPI mide la capacidad de influir, negociar y cooperar con otras áreas.

¿Participa activamente en proyectos transversales?

¿Cómo lo evalúan otros líderes respecto a su espíritu colaborativo?

Aquí las herramientas como el feedback 360° o la matriz de influencia cruzada son grandes aliadas.

7. Cumplimiento de objetivos individuales y de equipo

Claro que un líder también debe rendir cuentas por los resultados tangibles. Este indicador recoge el cumplimiento de objetivos operativos, financieros o comerciales asignados.

¿Cumplió las metas propuestas a inicio del año o trimestre?

¿Cuál fue el rendimiento acumulado de su equipo bajo su liderazgo?

Este indicador debe estar completamente alineado con los OKRs o KPIs definidos para su unidad o gerencia.

8. Nivel de comunicación y feedback

Un líder que no comunica claramente ni escucha activamente genera ruido y desmotivación. Este KPI mide su habilidad comunicacional hacia arriba (reportes), hacia su equipo (claridad de objetivos) y hacia sus pares.

¿Sus mensajes estratégicos son comprendidos y compartidos por su equipo?

¿Practica feedback constructivo y frecuente?

Herramientas como las encuestas de comunicación interna o evaluaciones internas de liderazgo brindan soporte numérico.

9. Adaptabilidad al cambio

En un mundo VUCA, adaptarse es liderar. Este indicador mide cuán rápido y eficazmente el líder integra cambios tecnológicos, culturales o de negocio.

¿Se resistió o promovió transformaciones internas?

¿Cuánto tiempo tomó adaptarse a un nuevo modelo operativo o estructura?

Un líder adaptable protege a la organización de la obsolescencia.

10. Índice de confianza del equipo

Finalmente, lo intangible también importa. ¿Confía el equipo en su líder? ¿Lo siguen porque deben o porque quieren?

¿Qué nivel de confianza reporta el equipo en encuestas anónimas?

¿Cuál es la percepción general sobre su liderazgo emocional y ético?

Este KPI puede medirse mediante herramientas como la metodología eNPS o encuestas personalizadas de percepción del liderazgo.

¿Cómo evaluar el rendimiento en posiciones de liderazgo ejecutivo?

Evaluar el rendimiento de un ejecutivo no es lo mismo que evaluar a un colaborador o incluso a un gerente intermedio. A este nivel, el impacto de sus decisiones no se mide solo en resultados financieros, sino en la capacidad de anticiparse al cambio, construir una cultura sólida, influir estratégicamente en la organización y garantizar sostenibilidad. Por eso, la evaluación debe ser igual de sofisticada, amplia y personalizada.

El gran desafío para RRHH y la alta dirección es cómo medir lo intangible: visión, gobernabilidad, impacto reputacional o liderazgo transformacional. Y aún más complejo: ¿cómo se hace sin dañar la autonomía ni la confianza en los niveles superiores?

A continuación, comparto una guía práctica, profunda y realista sobre cómo debe evaluarse el rendimiento en cargos ejecutivos, incluyendo metodologías, indicadores y criterios clave:

1. Enfocar la evaluación hacia el impacto organizacional y no solo hacia resultados numéricos

Muchos sistemas de evaluación ejecutiva fallan porque se centran solo en KPIs financieros. Si bien estos son esenciales, la evaluación debe ir más allá: ¿cómo contribuye este líder a la sostenibilidad de la empresa a largo plazo?

¿Ha fortalecido el posicionamiento estratégico de la compañía?

¿Cómo han evolucionado los indicadores de reputación, innovación o cultura bajo su liderazgo?

Un CEO que cumple metas financieras sacrificando el clima interno o la reputación de la marca puede estar comprometiendo el futuro de la organización.

2. Utilizar evaluaciones multilaterales (stakeholders internos y externos)

En niveles ejecutivos, es fundamental recibir retroalimentación no solo de los subordinados, sino también de pares, miembros del directorio, aliados estratégicos e incluso clientes clave o analistas externos.

Este enfoque 360° puede incluir:

Encuestas confidenciales a líderes de segundo nivel (gerentes, subgerentes).

Entrevistas con miembros del consejo directivo.

Opiniones de clientes institucionales o inversionistas.

Este conjunto brinda una mirada mucho más rica y completa de la efectividad ejecutiva.

3. Evaluar alineación estratégica y adaptabilidad al cambio

Un ejecutivo no solo debe ejecutar, sino anticipar. La evaluación debe incluir:

¿Qué tan visionario es?

¿Cómo responde frente a entornos VUCA (volátiles, inciertos, complejos, ambiguos)?

¿Ha propuesto transformaciones que preparen la empresa para el futuro?

Esta dimensión puede medirse con preguntas abiertas a los stakeholders clave y mediante la revisión de decisiones estratégicas recientes.

4. Medición del capital relacional

El rendimiento de un ejecutivo también se manifiesta en su capacidad de construir redes: alianzas estratégicas, relaciones con autoridades, sindicatos, líderes de opinión o incluso el ecosistema competitivo.

Se pueden establecer indicadores como:

Número y calidad de relaciones con actores externos clave.

Participación activa en asociaciones del sector.

Reconocimiento como referente de la industria.

Estos elementos elevan la capacidad de influencia de la empresa y, por tanto, son indicadores de valor.

5. Evaluar capacidad de desarrollo de líderes

Los ejecutivos deben formar a quienes los sucederán. Una evaluación sólida debe responder:

¿Ha identificado y promovido talento interno?

¿Tiene un plan de sucesión claro y viable?

¿Ha sido mentor o sponsor de líderes emergentes?

El legado de liderazgo que deja un ejecutivo es parte de su rendimiento global.

6. Indicadores de salud organizacional bajo su gestión

Desde el compromiso del personal hasta los niveles de rotación, el ejecutivo debe ser evaluado en función del estado general de la organización bajo su dirección. Algunos indicadores clave:

Nivel de engagement de empleados.

Evolución del clima organizacional.

Tasa de rotación voluntaria de talento clave.

Estos datos pueden obtenerse mediante encuestas internas, entrevistas y KPIs de RRHH.

7. Alineación ética y reputacional

El ejecutivo debe ser medido por su integridad, consistencia y valores. ¿Cómo se comporta bajo presión? ¿Actúa conforme a los principios de gobierno corporativo?

Es recomendable aplicar:

Auditorías de cumplimiento (compliance).

Revisiones éticas por parte del comité de gobierno.

Evaluaciones reputacionales por consultoras externas.

Este aspecto es clave para mantener la confianza de los stakeholders y del mercado.

8. Uso de OKRs personalizados

Los ejecutivos no deben tener una batería genérica de indicadores. Deben tener OKRs (Objectives and Key Results) alineados a su ámbito de decisión y al plan estratégico de la organización. Por ejemplo:

Un CFO puede tener como KR: “Reducir en 15% el costo operativo sin afectar la inversión en innovación”.

Un CEO puede tener como KR: “Aumentar en 20 puntos la reputación corporativa en el índice del sector”.

Estos OKRs deben ser definidos en conjunto con el directorio o el presidente del holding.

9. Utilizar una evaluación combinada: cuantitativa y cualitativa

Cuantitativa: Cumplimiento de metas financieras, reducción de costos, evolución de indicadores.

Cualitativa: Percepción de liderazgo, coherencia de discurso, visión, capacidad de inspirar.

La combinación de ambos permite capturar la dimensión humana y estratégica del liderazgo ejecutivo.

10. Incorporar sesiones de retroalimentación estratégica con el directorio

La evaluación no termina en un formulario. Debe convertirse en un espacio de conversación sobre el futuro. En estas sesiones:

Se revisan aprendizajes del período anterior.

Se definen ajustes en los OKRs.

Se co-crea la visión ejecutiva para los próximos trimestres.

Esto eleva la evaluación de ejecutivos de un proceso administrativo a una herramienta de liderazgo de alto nivel.

¿Qué técnicas pueden reducir la subjetividad en la evaluación de líderes?

Evaluar a un líder es una tarea crítica, pero muchas veces plagada de juicios personales, sesgos cognitivos y percepciones que distorsionan los resultados. En los niveles jerárquicos altos, donde las decisiones tienen implicaciones estratégicas y la influencia interpersonal es clave, la subjetividad puede sabotear el valor real de una evaluación.

Reducir este margen subjetivo no significa eliminar lo humano del proceso, sino diseñarlo de manera que los datos objetivos, las percepciones múltiples y las evidencias observables tengan más peso que las opiniones aisladas. A continuación, compartimos las técnicas más eficaces —y aplicables— para reducir la subjetividad en la evaluación de líderes.

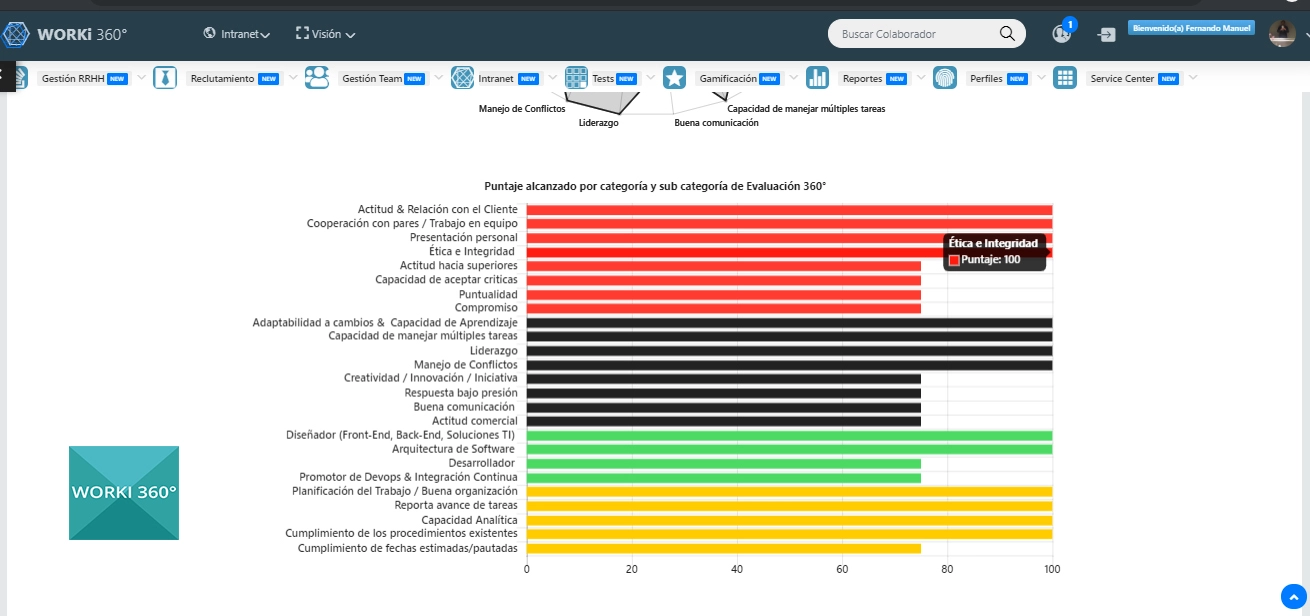

1. Implementar evaluaciones 360° multifuente estructuradas

Una de las técnicas más potentes para mitigar la subjetividad es utilizar una matriz de evaluación 360°, que incluya a subordinados directos, pares, superiores e incluso stakeholders externos. La clave está en estructurar adecuadamente la herramienta:

Preguntas cerradas basadas en comportamientos observables, no en impresiones.

Escalas claras (ej.: 1 a 5 con descripciones para cada nivel).

Secciones específicas por competencias clave: comunicación, liderazgo, toma de decisiones, alineación estratégica, etc.

Además, las respuestas deben ser anonimizadas para evitar sesgos de simpatía o miedo a represalias.

2. Establecer un marco de competencias organizacionales común

Si cada área evalúa a sus líderes con criterios distintos, se dispara la subjetividad. Un marco de competencias organizacionales establece valores universales, conductas observables y niveles de dominio esperados para cada rol. Esto profesionaliza la evaluación.

Por ejemplo, si “orientación a resultados” es una competencia, se define así:

Nivel 1: Cumple sus metas personales.

Nivel 2: Cumple metas propias y de equipo.

Nivel 3: Propone mejoras estructurales para aumentar resultados organizacionales.

Esta claridad permite que los evaluadores analicen hechos, no intuiciones.

3. Entrenamiento especializado a quienes evalúan líderes

Incluso el mejor sistema falla si el evaluador no está capacitado para observar objetivamente. Por eso, una técnica indispensable es formar a los evaluadores en herramientas de evaluación, detección de sesgos y escucha activa.

Temas clave en estas capacitaciones:

Cómo evitar el “efecto halo” (cuando una cualidad positiva eclipsa lo demás).

Cómo identificar evidencia objetiva de desempeño.

Cómo diferenciar comportamientos de intenciones o emociones.

Este tipo de formación técnica fortalece la calidad del feedback recibido y la consistencia entre evaluadores.

4. Usar KPIs y métricas vinculadas a resultados

El rendimiento de un líder debe estar vinculado a indicadores medibles. Esto reduce la carga de subjetividad emocional o política. Algunos ejemplos de KPIs útiles para evaluar líderes:

Tasa de retención de talento en su equipo.

Índice de cumplimiento de objetivos trimestrales.

Mejora en indicadores de clima laboral.

Participación en proyectos de innovación o eficiencia operativa.

Cuando se combinan estos KPIs con feedback cualitativo, se logra un equilibrio poderoso entre lo tangible y lo intangible.

5. Diseñar guías de observación con comportamientos específicos

No todos los evaluadores tienen el mismo nivel de observación. Para eso existen las guías estructuradas: documentos que describen, con ejemplos concretos, cómo luce un liderazgo efectivo en acción.

Ejemplo:

Mala observación: “Tiene buena actitud”.

Buena observación con guía: “Convoca reuniones semanales para alinear objetivos del equipo y reconocer avances. Resuelve conflictos con base en hechos y no emociones.”

Al proveer este tipo de plantillas, se orienta la mirada hacia hechos comprobables y no hacia percepciones vagas.

6. Automatización y uso de plataformas digitales de evaluación

Herramientas como WORKI 360 permiten digitalizar el proceso de evaluación con algoritmos que detectan inconsistencias, promueven comparabilidad entre evaluados y generan reportes estandarizados.

Ventajas de plataformas digitales:

Minimiza errores humanos.

Evita duplicaciones o sesgos de favoritismo.

Garantiza trazabilidad y respaldo histórico.

Además, estas plataformas permiten segmentar resultados por áreas, niveles jerárquicos, antigüedad y otras variables clave.

7. Revisión cruzada y validación de resultados por comité

Otra técnica poderosa es contar con un comité evaluador, especialmente para posiciones de liderazgo alto. Este comité analiza los resultados, identifica desviaciones sospechosas y asegura coherencia entre los datos duros y los testimonios.

Por ejemplo:

Si un líder tiene puntuaciones extremadamente altas de su equipo directo pero clima laboral bajo, el comité puede indagar más profundamente.

Si hay una diferencia marcada entre evaluaciones de pares y subordinados, puede haber un problema de liderazgo verticalista.

Este sistema de “segunda mirada” es clave para la imparcialidad y la credibilidad del proceso.

8. Separar roles entre evaluadores y facilitadores del proceso

Es común que la misma persona que lidera la evaluación también diseñe las preguntas, tabule los resultados y dé el feedback. Esto genera conflictos de interés y aumenta la subjetividad. Para evitarlo:

RRHH o un asesor externo puede facilitar el proceso.

Los líderes solo participan como evaluadores o evaluados.

Un auditor o consultor revisa la integridad de los datos.

La especialización de roles aporta objetividad y legitimidad al proceso.

9. Aplicar análisis comparativo por benchmark interno o externo

Comparar a un líder solo contra sí mismo puede ser subjetivo. Una técnica muy útil es el benchmarking interno (entre áreas) o externo (con empresas del sector).

Por ejemplo:

¿Cómo se comporta este líder frente al promedio del resto en dimensiones como innovación, retención de talento o clima laboral?

¿Cuál es su puntuación en liderazgo adaptativo comparado con líderes de empresas similares?

Este análisis eleva el estándar de evaluación y permite tomar decisiones con perspectiva sistémica.

10. Feedback conversacional estructurado (feedback basado en evidencias)

Finalmente, una técnica que ha ganado fuerza es el feedback estructurado: no se trata solo de decir “estás bien o mal”, sino de contextualizar con evidencia.

Estructura recomendada:

Hecho observado: "En la última presentación con el comité, tu mensaje fue confuso y con datos contradictorios".

Impacto generado: "Esto generó dudas sobre el estado real del proyecto".

Recomendación concreta: "Te recomiendo revisar con antelación los dashboards clave y practicar los mensajes clave".

Este tipo de feedback es más justo, más claro y mucho menos subjetivo.

¿Qué beneficios genera evaluar el rendimiento en función de resultados tangibles?

La gestión del talento en la era del rendimiento ya no se basa en percepciones, simpatías o narrativas internas. Hoy, las organizaciones de alto desempeño buscan medir el valor real que cada persona aporta al negocio. Y es ahí donde entra el enfoque más poderoso y menos debatible de todos: la evaluación basada en resultados tangibles.

Evaluar el rendimiento en función de resultados concretos no solo trae claridad, también promueve una cultura de responsabilidad, foco y mejora continua. Pero ¿cuáles son sus beneficios reales, especialmente cuando se trata de roles directivos, mandos medios o colaboradores clave? Vamos a desglosarlos con precisión.

1. Genera una cultura de meritocracia real y visible

Cuando se evalúa con base en hechos y cifras, el reconocimiento se vuelve legítimo. No importa si el colaborador es extrovertido o discreto, si se expresa bien o no: su rendimiento queda reflejado en sus resultados.

Esto genera:

Motivación en los perfiles de alto desempeño.

Reducción de favoritismos o percepciones de injusticia.

Confianza en el sistema de evaluación como herramienta de crecimiento.

En consecuencia, las personas entienden que no necesitan “jugar a la política” sino aportar valor concreto.

2. Facilita la toma de decisiones estratégicas en gestión de talento

La medición basada en resultados provee datos objetivos para:

Promocionar o rotar a líderes con alto impacto real.

Detectar talento oculto que aún no ha sido visibilizado.

Identificar áreas con bajo rendimiento para intervenir con precisión.

Por ejemplo, si dos líderes tienen estilos opuestos pero uno logra incrementar la productividad de su equipo en 27% con menor rotación, los datos hablan por sí solos.

3. Conecta el propósito del cargo con el valor generado

Muchas organizaciones fracasan porque los colaboradores no ven cómo su trabajo diario impacta en los objetivos empresariales. Medir por resultados permite hacer visible la contribución de cada rol a la estrategia general.

Un analista de datos que reduce en 40% los errores en reportes.

Un comercial que aporta el 18% de las ventas anuales.

Un jefe de equipo que logra bajar el ausentismo en 12% tras una intervención de clima.

Al visibilizar estos resultados, se fortalece el compromiso, el orgullo de pertenencia y la alineación al propósito.

4. Permite establecer OKRs (Objectives and Key Results) más efectivos

Los OKRs funcionan cuando los "Key Results" son medibles y visibles. Evaluar por resultados tangibles facilita establecer metas claras y ambiciosas. Algunos ejemplos reales:

Aumentar la eficiencia operativa de la planta en un 15%.

Lograr un NPS (Net Promoter Score) superior a 75.

Disminuir en un 10% los tiempos de entrega sin afectar calidad.

Los OKRs bien definidos no solo guían la acción: también simplifican la evaluación.

5. Reduce la subjetividad y los conflictos interpersonales en evaluaciones

Cuando no hay resultados tangibles, los criterios de evaluación se vuelven abstractos: “tiene buena actitud”, “trabaja en equipo”, “lidera con empatía”. Aunque importantes, estos criterios son susceptibles al sesgo personal.

Al contrario, evaluar en función de resultados permite decir:

“Incrementaste las ventas en 24% respecto al año pasado”.

“Lograste reducir los tiempos de ciclo de aprobación en un 35%”.

Este tipo de evidencia reduce los malentendidos y legitima las decisiones frente a toda la organización.

6. Permite proyectar potencial con base en evidencia, no en intuición

Una de las tareas más difíciles de RRHH es identificar a los líderes del mañana. Evaluar por resultados tangibles permite distinguir entre quienes “prometen” y quienes ya están produciendo valor medible.

Esta evidencia:

Acelera planes de sucesión basados en logros, no promesas.

Favorece promociones justas y eficientes.

Alimenta dashboards predictivos de liderazgo.

En contextos de crecimiento o transformación, esta práctica resulta invaluable.

7. Fortalece la relación entre desempeño y compensación

La coherencia entre evaluación y remuneración es crítica para la credibilidad del sistema. Al medir resultados concretos, es más fácil definir bonos, incentivos o ajustes salariales con criterios claros.

Por ejemplo:

Un gerente que alcanza el 110% de sus KPIs podría recibir un bono del 15%.

Un equipo que reduce los errores operativos en un 30% accede a un incentivo colectivo.

Este tipo de diseño fortalece la cultura de accountability y premia el esfuerzo con justicia.

8. Contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos globales

Al alinear los resultados individuales con los estratégicos de la empresa, se logra una organización orientada a metas. Es decir, el mapa estratégico se convierte en una realidad operativa.

Si el objetivo del negocio es la transformación digital, los indicadores individuales deben medir avance tecnológico, adopción de herramientas o automatización de procesos.

Si el objetivo es la expansión internacional, los indicadores individuales pueden incluir nuevas aperturas de mercado o leads internacionales generados.

De este modo, la evaluación por resultados tangibles se convierte en un acelerador estratégico.

9. Fortalece la transparencia y la comunicación interna

Cuando todos conocen los criterios y los resultados que se esperan, el diálogo cambia. Las conversaciones de desempeño se vuelven:

Más claras.

Más orientadas a soluciones.

Menos emocionales o defensivas.

Esto también permite construir una cultura donde el error se convierte en oportunidad de aprendizaje, porque el foco está en mejorar resultados y no en castigar actitudes.

10. Crea trazabilidad para auditar y mejorar los procesos de gestión

Finalmente, medir por resultados permite construir historiales de desempeño verificables. Esto aporta trazabilidad para:

Auditar decisiones de talento (ascensos, desvinculaciones).

Mejorar procesos de evaluación según evidencia histórica.

Hacer benchmarking interno o externo de manera realista.

El área de RRHH deja de ser un actor subjetivo para convertirse en un socio estratégico de negocio basado en datos.

¿Cómo transformar los resultados en una hoja de ruta personalizada de desarrollo?

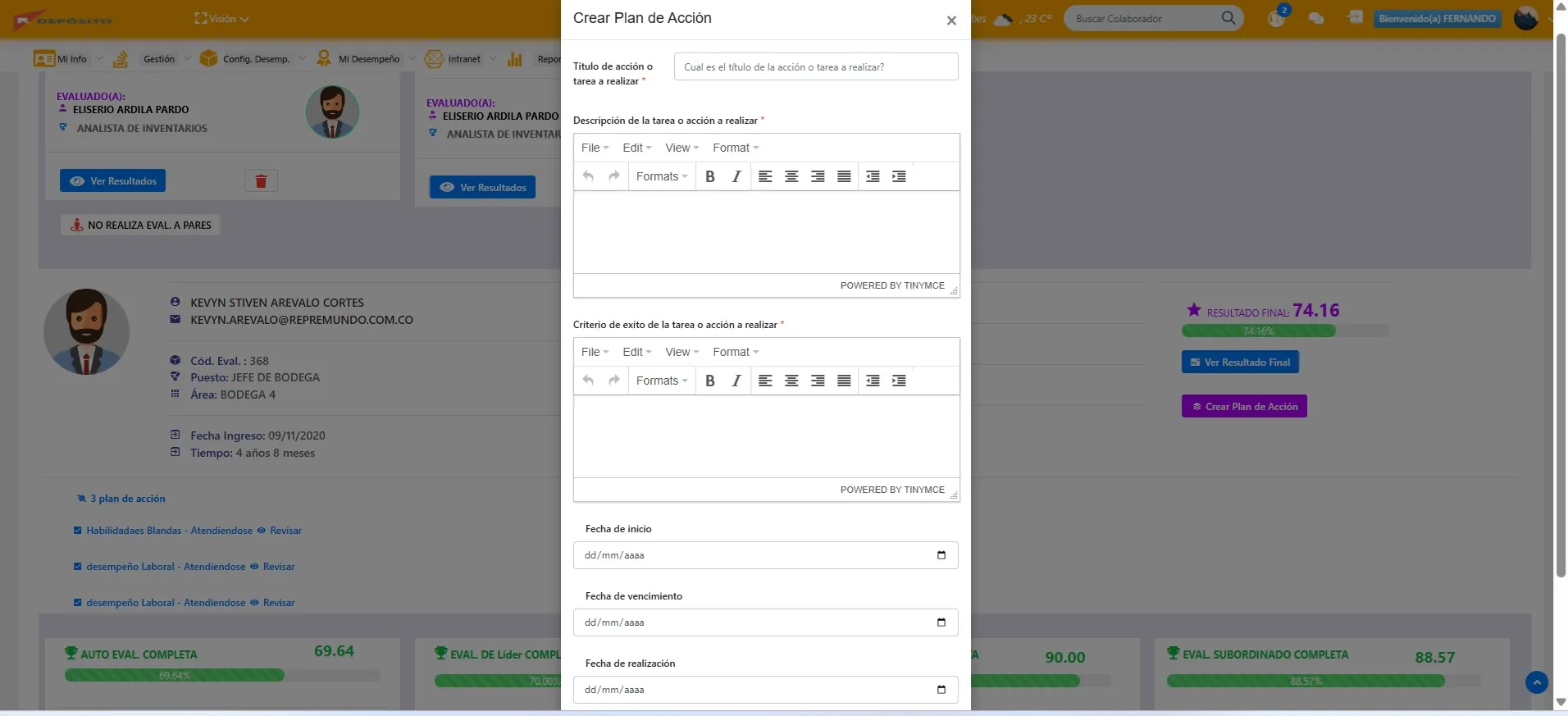

Uno de los errores más comunes en la evaluación del rendimiento es pensar que el proceso termina cuando se entrega un informe. Sin embargo, ese es solo el punto de partida. Los datos por sí solos no transforman el desempeño; lo que verdaderamente genera cambio es la capacidad de traducir esos resultados en acciones concretas de desarrollo individual.

Una hoja de ruta personalizada no es un documento genérico. Es una brújula estratégica que le permite al colaborador crecer alineado con sus fortalezas, superar brechas críticas y, sobre todo, potenciar su impacto dentro de la organización.

A continuación, te explico cómo convertir cualquier resultado de evaluación —desde el feedback 360° hasta los KPIs formales— en un plan de desarrollo profesional individual, práctico y poderoso.

1. Interpretar los resultados más allá de la puntuación

Un error común es quedarse en el número. “Obtuvo 3.8 en liderazgo, 4.2 en trabajo en equipo…”. Esto es solo la superficie. La hoja de ruta empieza cuando se interpreta qué significa cada resultado en el contexto del rol, la cultura y los objetivos del negocio.

Preguntas clave:

¿Qué fortalezas sobresalen y cómo pueden escalarse?

¿Qué brechas limitan la efectividad del colaborador?

¿Cuáles son los riesgos si no se actúa sobre ciertas debilidades?

Este análisis requiere una conversación estructurada entre evaluado y líder directo, con el apoyo de RRHH o una plataforma como WORKI 360 que facilite la visualización de patrones.

2. Alinear los resultados con los objetivos estratégicos del cargo

El desarrollo no se trata solo de “mejorar habilidades”, sino de potenciar aquellas que están directamente relacionadas con el valor que se espera de ese rol.

Ejemplo:

Si un jefe de proyecto tiene baja calificación en “planificación”, eso no solo es una brecha: es un riesgo operativo para los proyectos en curso.

Si un gerente comercial muestra fortalezas en “negociación” pero bajo desarrollo en “liderazgo de equipo”, su crecimiento estará limitado a menos que evolucione en esa área.

La hoja de ruta debe priorizar acciones que impacten en los resultados del negocio.

3. Co-construir el plan con el colaborador

Una hoja de ruta efectiva no se impone, se diseña en conjunto. Este es uno de los factores más olvidados en entornos jerárquicos. Incluir al colaborador en el diseño del plan:

Aumenta el compromiso con los objetivos.

Alinea expectativas.

Activa la autoevaluación como motor de cambio.

La conversación debe abordar: metas de desarrollo, plazos, recursos disponibles, apoyos requeridos y criterios de éxito.

4. Utilizar el modelo 70-20-10 de aprendizaje

Este modelo es ideal para transformar brechas de evaluación en acciones concretas. La hoja de ruta se diseña bajo tres niveles:

70% aprendizaje experiencial: asignación de proyectos desafiantes, rotación de roles, nuevas responsabilidades.

20% aprendizaje social: mentoring, coaching, shadowing, participación en redes internas de conocimiento.

10% formación formal: cursos, talleres, certificaciones, e-learning.

Por ejemplo, si un líder tiene bajo puntaje en “influencia”, podría:

Asumir el liderazgo de un proyecto interárea (70%).

Recibir mentoría de un directivo reconocido por su capacidad de persuasión (20%).

Tomar un curso de liderazgo en entornos políticos complejos (10%).

5. Definir indicadores claros de progreso

Una hoja de ruta sin métricas es solo una lista de intenciones. Cada acción debe estar acompañada de un indicador que permita saber si el desarrollo está ocurriendo.

Ejemplos:

“Participará en al menos 3 reuniones con stakeholders externos en el próximo trimestre”.

“Diseñará una presentación ejecutiva y la expondrá ante el comité de dirección”.

“Recibirá una mejora de al menos 0.5 puntos en la próxima evaluación 360° de liderazgo”.

Esto permite validar avances y tomar decisiones de ajuste o refuerzo.

6. Incluir checkpoints y seguimiento formalizado

Una hoja de ruta debe estar viva. El seguimiento es esencial para mantener el foco y ajustar el plan si el contexto cambia. Se recomienda:

Reuniones de seguimiento cada 60 a 90 días.

Revisión conjunta con RRHH, el líder directo y el colaborador.

Registro del avance en una plataforma centralizada.

WORKI 360, por ejemplo, permite documentar el progreso, asignar responsables y generar alertas automáticas de revisión.

7. Aprovechar fortalezas para escalar impacto

La mayoría de las hojas de desarrollo se enfocan en corregir lo que falta. Sin embargo, también es clave diseñar acciones para escalar lo que ya se hace bien. Las fortalezas bien gestionadas pueden convertirse en marca personal.

Ejemplos:

Un líder con alta influencia puede dictar talleres internos para otros líderes.

Un analista con pensamiento crítico puede liderar un comité de mejora de procesos.

Esto convierte la hoja de ruta en una palanca de posicionamiento interno.

8. Incluir metas vinculadas al futuro rol del colaborador

El desarrollo también debe mirar hacia adelante. Si se visualiza que esa persona puede ocupar una posición superior en 12 o 18 meses, la hoja de ruta debe preparar esa transición.

Se pueden incluir acciones como:

Proyectos que simulen las nuevas responsabilidades.

Participación en decisiones estratégicas como observador.

Formación anticipada en herramientas de gestión de nivel superior.

De esta manera, la hoja de ruta deja de ser correctiva para convertirse en una estrategia de crecimiento.

9. Incorporar feedback continuo como parte del plan

El feedback no debe ser un evento anual. Incluir mecanismos de retroalimentación continua, ya sea formal (mini evaluaciones trimestrales) o informal (comentarios semanales del líder), permite ajustes dinámicos y una cultura de mejora permanente.

Esto cierra el ciclo entre medición, acción y nueva evaluación.

10. Visualizar el impacto del desarrollo en resultados reales

Finalmente, la hoja de ruta debe ser capaz de demostrar cómo el desarrollo mejora el rendimiento individual y colectivo. Si se logra mostrar, por ejemplo, que un colaborador aumentó su eficiencia en un 20% luego de un ciclo de desarrollo personalizado, se valida la inversión del proceso.

Esto convierte la evaluación en una herramienta de retorno real para el negocio.

¿Qué papel tiene la psicología organizacional en el diseño de evaluaciones?

Detrás de cada indicador, de cada número o reporte de desempeño, hay personas: seres humanos con emociones, expectativas, creencias, percepciones y vínculos sociales. Por ello, la evaluación del rendimiento no puede ser únicamente un proceso técnico o administrativo. Debe ser también un proceso profundamente humano. Y aquí es donde la psicología organizacional se convierte en una pieza clave.

La psicología organizacional no solo aporta sensibilidad al proceso, sino también rigor científico, comprensión del comportamiento humano y herramientas para diseñar evaluaciones que no solo midan, sino que transformen y desarrollen a las personas dentro de la organización.

A continuación, exploramos el papel estratégico de esta disciplina en el diseño y ejecución de sistemas de evaluación del rendimiento.

1. Diseña evaluaciones basadas en la conducta observable, no en juicios personales

La psicología organizacional propone que el desempeño debe medirse por conductas objetivas, no por impresiones. A través de metodologías de análisis conductual, permite:

Definir qué comportamientos representan el buen desempeño en un rol específico.

Diseñar ítems de evaluación claros, medibles y alineados con las competencias requeridas.

Esto reduce la subjetividad y eleva la confiabilidad del proceso.

2. Identifica y corrige sesgos cognitivos en los evaluadores

Desde el “efecto halo” hasta el “sesgo de afinidad” o “efecto de recencia”, los evaluadores humanos —especialmente en entornos jerárquicos— suelen cometer errores inconscientes que distorsionan los resultados.

La psicología organizacional:

Capacita a líderes y RRHH para reconocer estos sesgos.

Diseña guías y estructuras de evaluación que minimicen su impacto.

Propone sistemas multifuente (como el 360°) que compensan las visiones individuales.

Con esto, la evaluación se convierte en una práctica más justa y equitativa.

3. Aporta una comprensión profunda del impacto emocional de la evaluación

Recibir una evaluación puede ser un evento altamente emocional: activar mecanismos de defensa, ansiedad o incluso frustración. Si esto no se gestiona bien, se pierde el valor del feedback y se afecta el vínculo entre líder y colaborador.

Desde la psicología organizacional se incorporan prácticas como:

Comunicación empática en las sesiones de retroalimentación.

Técnicas de escucha activa y validación emocional.

Estrategias para transformar la evaluación en una conversación de desarrollo, no de juicio.

Esto genera mayor aceptación del proceso y reduce la resistencia.

4. Permite construir modelos de competencias alineados con el comportamiento humano real

Muchas evaluaciones fallan porque están diseñadas con competencias artificiales o genéricas. La psicología organizacional ayuda a:

Definir competencias críticas según la cultura y estrategia de la empresa.

Validar estas competencias en terreno a través de análisis de roles, entrevistas y observación directa.

Clasificarlas por niveles de dominio, lo que permite evaluar de forma progresiva.

Esto hace que los modelos de evaluación sean realistas, aplicables y culturalmente coherentes.

5. Integra el enfoque motivacional al sistema de evaluación

No basta con medir qué hace la persona. También es necesario entender por qué lo hace o deja de hacerlo. Las teorías motivacionales de la psicología organizacional permiten:

Identificar qué factores internos y externos impactan el rendimiento.

Diseñar evaluaciones que incluyan indicadores motivacionales (autonomía, propósito, reconocimiento).

Prever reacciones ante distintos tipos de feedback.

Por ejemplo, un colaborador con bajo desempeño puede estar altamente capacitado, pero desmotivado por falta de sentido o de reconocimiento.

6. Fomenta la equidad psicológica y percepción de justicia

Uno de los factores más determinantes en la aceptación de una evaluación es la percepción de justicia del proceso. Si un colaborador siente que fue evaluado con criterios distintos a los de sus pares, se quiebra la confianza.

La psicología organizacional propone:

Diseñar procesos estandarizados pero flexibles según el contexto.

Asegurar la transparencia de los criterios de evaluación.

Incluir espacios para que los evaluados puedan expresar sus percepciones y sugerencias.

Esto crea un entorno de evaluación más seguro y participativo.

7. Contribuye a la elaboración de feedback constructivo y personalizado

El feedback es un momento de impacto. Puede motivar o destruir. La psicología organizacional aporta técnicas para que el feedback:

Sea específico, claro y constructivo.

Se base en datos, pero también en lenguaje emocionalmente inteligente.

Incluya propuestas de mejora conjuntas (feedforward).

Esto transforma la evaluación en una herramienta de liderazgo, no solo de control.

8. Ayuda a mapear el potencial de desarrollo futuro del evaluado

Además de evaluar lo que se hace hoy, la psicología organizacional aporta herramientas para detectar el potencial latente: capacidades que aún no se expresan por falta de oportunidades, confianza o estímulo.

Esto permite:

Diseñar rutas de crecimiento profesional más efectivas.

Identificar líderes emergentes o talento oculto.

Personalizar programas de desarrollo según el perfil psicológico del colaborador.

9. Facilita la integración de la evaluación con procesos de clima, cultura y bienestar

La evaluación no debe estar desconectada de los otros procesos humanos. La psicología organizacional permite integrar los datos de desempeño con indicadores de clima laboral, engagement o salud organizacional, lo que da una visión más sistémica del colaborador.

Por ejemplo:

¿Un bajo desempeño coincide con un entorno tóxico o con sobrecarga crónica?

¿Los mejores líderes también son los que generan mejor clima?

Esta visión integral es clave para evitar errores de interpretación.

10. Humaniza el proceso sin perder el rigor

Finalmente, uno de los grandes aportes de esta disciplina es que logra un equilibrio entre la objetividad del dato y el respeto por la experiencia subjetiva de cada persona. La evaluación, bajo esta mirada:

Es una oportunidad de diálogo y crecimiento.

Requiere rigor técnico y sensibilidad interpersonal.

Se convierte en una herramienta de desarrollo humano, no solo de control organizacional.

¿Qué mecanismos ayudan a estandarizar criterios de evaluación entre áreas?

En muchas organizaciones, la evaluación del desempeño varía tanto de un área a otra que parece hablarse en distintos idiomas. Mientras en un departamento se premia la innovación, en otro se valora la estabilidad. Mientras un líder mide desempeño con base en actitud, otro lo hace según resultados financieros. ¿El resultado? Un sistema caótico, percibido como injusto, y completamente inútil para tomar decisiones estratégicas de talento.

Para resolver esta situación, es esencial estandarizar criterios de evaluación entre áreas sin perder la flexibilidad contextual. Es decir, lograr un equilibrio entre la equidad organizacional y las particularidades funcionales.

Aquí presentamos los 10 mecanismos clave para lograr esa estandarización, desde la visión de dirección general y recursos humanos estratégicos.

1. Diseño de un modelo de competencias organizacionales común

Este es el primer pilar. Un modelo de competencias bien definido establece el lenguaje común para evaluar el comportamiento y desempeño esperado en todos los niveles y áreas.

Define competencias núcleo (comunes a todos): liderazgo, colaboración, orientación a resultados.

Define competencias específicas por rol (según nivel jerárquico o tipo de función).

Clasifica cada competencia en niveles de dominio (básico, intermedio, avanzado, experto).

Este modelo debe ser cocreado con las distintas áreas, validado por dirección y comunicado de forma clara en toda la organización.

2. Uso de plantillas de evaluación estandarizadas

El uso de formatos unificados permite que todos los evaluadores apliquen las mismas preguntas, escalas y criterios. Esto facilita:

La comparación de resultados entre unidades.

La integración de información en plataformas globales.

La lectura coherente por parte de gerencias generales y comités de talento.

Estas plantillas pueden personalizarse en un 20–30% para adaptarse a cada área, pero siempre deben conservar una estructura común.

3. Capacitación transversal a evaluadores en criterios y técnicas de evaluación

Uno de los grandes errores en procesos de evaluación es asumir que todos los líderes saben evaluar. Para estandarizar realmente, se debe:

Capacitar a todos los líderes en cómo aplicar el sistema.

Entregar ejemplos de comportamientos observables.

Entrenar en la interpretación de las escalas y el manejo del feedback.

Esto asegura que un “4” en una unidad tenga el mismo significado que en otra, evitando la inflación o deflación de puntajes.

4. Integración de una plataforma centralizada de evaluación

Las herramientas digitales como WORKI 360 permiten implementar evaluaciones con parámetros únicos, eliminando la variabilidad manual.

Beneficios clave:

Todos los usuarios acceden a los mismos instrumentos.

Los datos se capturan y visualizan de manera homogénea.

Se pueden generar informes comparativos entre áreas con solo unos clics.

La tecnología garantiza consistencia y reduce errores humanos.

5. Aplicación de evaluación multifuente con metodología común

Las evaluaciones 360° son mucho más efectivas cuando se aplican con un enfoque estandarizado entre áreas. Esto significa:

Mismas fuentes de retroalimentación: jefe directo, pares, subordinados, autoevaluación.

Mismo tipo de escalas y preguntas base.

Mismo proceso de consolidación y entrega de resultados.

Esto permite comparar, por ejemplo, los resultados de liderazgo de un gerente de operaciones con uno de marketing con criterios equivalentes.

6. Construcción de un comité de calibración entre áreas

Este es un mecanismo gerencial clave: un espacio donde representantes de todas las áreas se reúnen para revisar, validar y nivelar los resultados de evaluación.

¿Para qué sirve?

Detectar disparidades extremas entre áreas similares.

Alinear los criterios de exigencia.

Tomar decisiones de talento basadas en evidencia compartida.

Además, fortalece la cultura organizacional y el entendimiento transversal entre líderes.

7. Incorporación de KPIs organizacionales comunes como parte del rendimiento

Además de los indicadores específicos de cada puesto, se deben incluir métricas comunes para todos los colaboradores y líderes. Por ejemplo:

Niveles de cumplimiento de objetivos estratégicos.

Participación en proyectos de transformación.

Indicadores de mejora continua o innovación.

Esto genera un "marco base" que atraviesa todos los niveles y departamentos.

8. Auditoría y validación del proceso de evaluación por parte de RRHH

El área de Talento o Recursos Humanos debe actuar como órgano regulador del proceso, no solo como facilitador. Esto implica:

Revisar resultados que se alejen de la media sin justificación.

Auditar la aplicación correcta del modelo.

Intervenir cuando se detectan sesgos o favoritismos.

Su rol es garantizar que la evaluación sea objetiva, ética y estratégica.

9. Comunicación clara y repetida sobre los criterios de evaluación

La estandarización también es un proceso cultural. Por eso, se debe comunicar constantemente:

Qué se evalúa y por qué.

Cómo se evalúa.

Qué significa cada nivel de desempeño.

Esto reduce especulaciones y asegura que los colaboradores comprendan el marco en el que se les evalúa, sin importar su área.

10. Análisis estadístico y comparativo entre áreas

Finalmente, uno de los mecanismos más objetivos para detectar problemas de estandarización es el análisis de los datos de evaluación. Se pueden identificar:

Áreas con promedio de evaluación inusualmente alto o bajo.

Departamentos que no utilizan todo el rango de escalas.

Patrones de sesgo por género, edad o antigüedad.

Este análisis puede automatizarse con herramientas como WORKI 360, permitiendo a la alta dirección tomar decisiones basadas en datos reales, no suposiciones.

¿Qué herramientas digitales potencian una evaluación justa y objetiva?

En un mundo corporativo cada vez más complejo, donde la gestión de equipos híbridos, múltiples generaciones y liderazgo remoto es el nuevo estándar, las evaluaciones de desempeño no pueden seguir siendo procesos aislados, subjetivos o dependientes de hojas de cálculo.

Las empresas que apuestan por la objetividad, la transparencia y la equidad en la evaluación están migrando sus procesos hacia herramientas digitales avanzadas. Pero la clave no está en digitalizar por moda, sino en elegir soluciones que realmente mejoren la calidad del análisis, reduzcan sesgos y promuevan decisiones más justas.

A continuación, detallamos las principales herramientas digitales y plataformas tecnológicas que hoy están revolucionando la manera en que se evalúa el talento dentro de las organizaciones.

1. Plataformas de evaluación 360° basadas en evidencia

Las soluciones como WORKI 360 permiten realizar evaluaciones multifuente de forma estructurada, confidencial y automatizada. Sus beneficios:

Recogen feedback de jefes, pares, subordinados y del mismo evaluado.

Generan reportes comparativos y visuales fáciles de interpretar.

Identifican patrones de fortalezas y áreas de mejora con base en evidencia.

Este enfoque multilateral reduce la subjetividad individual y ofrece una visión integral del desempeño.

2. Sistemas de gestión del rendimiento (PMS: Performance Management Systems)

Estas plataformas integran todo el ciclo de gestión de desempeño: desde la definición de objetivos hasta el cierre de evaluaciones. Los PMS más potentes permiten:

Establecer OKRs (Objectives and Key Results) o KPIs personalizados.

Monitorear el avance en tiempo real.

Comparar resultados por área, cargo o periodo.

Además, permiten consolidar decisiones en torno a compensaciones, ascensos o planes de desarrollo con total trazabilidad.

Ejemplos: SuccessFactors, Cornerstone, Lattice, Workday.

3. Herramientas de analítica avanzada de talento

Hoy, los datos no son un lujo, sino una necesidad. Las herramientas de People Analytics permiten:

Detectar patrones de rendimiento y correlacionarlos con factores como rotación, engagement o capacitación.

Predecir comportamientos futuros con base en datos pasados.

Analizar la equidad entre grupos (por ejemplo, sesgos de género en evaluaciones).

El valor está en pasar de la intuición a la toma de decisiones basada en evidencia.

4. Aplicaciones de retroalimentación continua y check-ins periódicos

La evaluación anual ya no es suficiente. Herramientas como 15Five, Betterworks o Leapsome promueven:

Feedback frecuente (mensual, quincenal o incluso semanal).

Conversaciones estructuradas entre líder y colaborador.

Registros históricos de conversaciones y acciones acordadas.

Esto elimina la dependencia de la memoria y distribuye la evaluación en todo el ciclo laboral.

5. Módulos de desarrollo individual vinculados a resultados

Algunas plataformas no solo evalúan, sino que integran directamente el desarrollo del talento con base en los resultados de la evaluación.

Por ejemplo, WORKI 360 permite:

Generar automáticamente planes de desarrollo según brechas detectadas.

Recomendar entrenamientos, mentorías o proyectos específicos.

Hacer seguimiento del avance del colaborador.

Esto transforma la evaluación en acción, y la acción en mejora continua.

6. Inteligencia artificial para detección de sesgos y anomalías

Plataformas más avanzadas ya incorporan algoritmos de IA para detectar:

Inconsistencias en la evaluación de ciertos líderes o áreas.

Resultados demasiado homogéneos o inflados.

Sesgos sistemáticos por género, edad o tipo de puesto.

Esta capa de inteligencia permite intervenir antes de que el sistema pierda su integridad o credibilidad.

7. Software de gestión de metas y desempeño integrado a CRM o ERP

Cuando los objetivos de desempeño están directamente conectados con los resultados operativos (ventas, eficiencia, calidad), la objetividad aumenta.

Ejemplo:

Integración de KPIs comerciales con Salesforce.

Métricas de eficiencia de producción desde SAP.

Enlace de indicadores financieros con Power BI.

Esto permite evaluar por resultados reales, no por percepción subjetiva.

8. Dashboards visuales y comparativos en tiempo real

Uno de los avances más valorados es la capacidad de ver el rendimiento en tiempo real a través de dashboards que permiten:

Comparar entre individuos, equipos o áreas.

Filtrar por antigüedad, perfil o líder.

Detectar desviaciones, alertas tempranas y oportunidades.

WORKI 360, por ejemplo, ofrece paneles personalizados que permiten a cada gerente visualizar cómo está evolucionando el rendimiento de su equipo sin esperar el cierre del ciclo.

9. Herramientas de calibración automatizada entre evaluadores

La calibración de evaluaciones —es decir, asegurar que se apliquen criterios similares entre líderes— solía ser un proceso manual y subjetivo. Hoy, existen herramientas que:

Detectan evaluaciones demasiado altas o bajas respecto al promedio.

Sugerencias de ajustes con base en el histórico del evaluador.

Mecanismos de alerta ante sesgos persistentes.

Esto promueve una evaluación más equitativa entre equipos y líderes.

10. Plataformas colaborativas con funcionalidades de feedback social

Algunos entornos digitales permiten que los propios colaboradores den feedback voluntario a sus pares, en tiempo real, sin esperar la evaluación formal.

Herramientas como Impraise o Culture Amp permiten:

Felicitaciones públicas.

Reconocimiento de aportes en proyectos transversales.

Recolección espontánea de percepciones valiosas.

Esto democratiza el feedback y revela aspectos del desempeño que a veces no aparecen en evaluaciones formales.

¿Cómo se adapta la evaluación del rendimiento en entornos laborales híbridos?

El trabajo híbrido —esa combinación dinámica entre presencia física y trabajo remoto— ha dejado de ser una alternativa temporal para convertirse en el nuevo estándar laboral. Sin embargo, muchas organizaciones todavía evalúan el rendimiento con criterios del pasado: presencia visible, horarios fijos, reuniones presenciales.

Esto genera distorsiones profundas. ¿Cómo medir productividad cuando no hay supervisión directa? ¿Cómo evaluar liderazgo cuando el equipo está distribuido geográficamente? ¿Cómo garantizar justicia cuando unos están en la oficina y otros no?

Adaptar la evaluación del rendimiento a este nuevo contexto no es una opción: es una necesidad estratégica. A continuación, desarrollamos las claves fundamentales para rediseñar el sistema de evaluación en entornos híbridos de forma justa, efectiva y centrada en resultados.

1. Pasar de la medición de presencia a la medición de impacto

En un entorno híbrido, la visibilidad ya no puede ser un criterio de evaluación. Estar físicamente en la oficina no garantiza rendimiento, ni estar en casa implica menor compromiso.

El enfoque debe migrar hacia:

Objetivos cumplidos.

Resultados entregados.

Calidad y valor de las contribuciones.

Esto requiere que los líderes dejen de “supervisar por horarios” y comiencen a “gestionar por entregables”.

2. Definir indicadores comunes aplicables sin importar la ubicación

La evaluación híbrida debe partir de criterios que sean válidos y medibles tanto en casa como en la oficina. Por ejemplo:

Tiempo promedio de respuesta a tareas o solicitudes.

Participación activa en reuniones (presenciales o virtuales).

Cumplimiento de objetivos individuales y del equipo.

Nivel de colaboración en plataformas compartidas.

Esto promueve la equidad entre quienes trabajan en distintos entornos físicos.

3. Establecer objetivos SMART altamente visibles

Los objetivos deben ser:

Específicos: ¿Qué se espera?

Medibles: ¿Cómo sabremos que se logró?

Alcanzables: ¿Es viable?

Relevantes: ¿Aporta al negocio?

Temporales: ¿En qué plazo?

Además, deben estar registrados en plataformas accesibles, como WORKI 360, para que tanto el evaluador como el evaluado puedan hacer seguimiento en tiempo real, sin importar dónde estén.

4. Utilizar herramientas colaborativas como evidencia de desempeño

El entorno digital ofrece trazabilidad. Las plataformas como:

Microsoft Teams, Slack (colaboración)

Asana, Trello, Monday (gestión de proyectos)

Google Drive, SharePoint (documentación compartida)

…se convierten en fuentes objetivas de datos para evaluar:

Participación activa.

Capacidad de seguimiento.

Colaboración con otros miembros del equipo.

Esto reduce la subjetividad y permite medir comportamientos reales.

5. Aumentar la frecuencia de feedback en ciclos cortos

El modelo híbrido demanda conversaciones más frecuentes y estructuradas. Ya no basta con una evaluación anual. Se recomienda implementar:

Check-ins quincenales o mensuales.

Reuniones de revisión de objetivos cada trimestre.

Feedback espontáneo posterior a entregables clave.

Esto mantiene la conexión emocional y profesional entre líder y colaborador, incluso a distancia.

6. Capacitar a líderes para evaluar a distancia

Evaluar en entornos híbridos requiere nuevas habilidades directivas. Se debe entrenar a los líderes en:

Evaluación basada en evidencias digitales.

Gestión emocional en contextos virtuales.

Identificación de logros no visibles.

Sin esta capacitación, el riesgo es que los líderes sobrevaloren al equipo presencial e infravaloren al remoto, generando brechas de percepción injustas.

7. Asegurar igualdad de acceso a oportunidades de visibilidad y desarrollo

Uno de los riesgos más serios del entorno híbrido es la invisibilidad de los talentos remotos. La evaluación debe contemplar:

Participación en proyectos clave sin sesgo por ubicación.

Reconocimiento de logros públicos, independientemente de dónde se trabaje.

Equidad en el acceso a promociones, formación y visibilidad ejecutiva.

Un sistema de evaluación justo detecta este tipo de desequilibrios y los corrige.

8. Incluir percepción del equipo como fuente de evaluación

En entornos distribuidos, el feedback de los pares se vuelve más valioso. La evaluación 360° permite obtener retroalimentación de quienes trabajan directamente con la persona evaluada, incluso si su líder no la ve a diario.

Esto permite:

Medir el verdadero impacto colaborativo.

Validar el cumplimiento de roles y funciones desde múltiples perspectivas.

Fortalecer la responsabilidad horizontal entre colegas.

9. Registrar las evaluaciones en plataformas accesibles, seguras y móviles

La digitalización es obligatoria. Los resultados de rendimiento, conversaciones de desarrollo, ajustes de metas y reportes deben estar disponibles desde cualquier dispositivo.

Herramientas como WORKI 360:

Centralizan toda la información.

Permiten evaluar, comentar y hacer seguimiento desde entornos remotos.

Ofrecen trazabilidad y transparencia para todas las partes.

La tecnología es la columna vertebral del modelo híbrido.

10. Incluir indicadores de autogestión y adaptabilidad digital

El trabajo híbrido exige nuevas competencias. La evaluación del rendimiento debe incluir indicadores como:

Capacidad de organización autónoma.

Nivel de manejo de herramientas digitales.

Grado de adaptabilidad frente a cambios en la rutina laboral.

Estas habilidades son ahora parte del ADN del buen desempeño en cualquier rol.

¿Cómo medir el impacto de la capacitación en el desempeño laboral?

Una de las principales preocupaciones de los líderes de RRHH y directores generales es esta: ¿cómo saber si la inversión en capacitación realmente está mejorando el rendimiento? Cada año, miles de dólares y cientos de horas se destinan a cursos, talleres, certificaciones y plataformas de e-learning. Pero, si esa formación no se traduce en un impacto visible en el desempeño, lo que debería ser una estrategia de crecimiento puede convertirse en un gasto sin retorno.

Medir el impacto de la capacitación no es solo una exigencia del área financiera, es una condición crítica para la mejora continua, la gestión estratégica del talento y la toma de decisiones informadas. A continuación, abordamos las 10 claves fundamentales para medir, con rigor y sentido estratégico, cómo la formación influye directamente en el desempeño laboral.

1. Definir claramente los objetivos de la capacitación antes de su implementación

Todo comienza con una pregunta poderosa: ¿para qué estamos capacitando?

Es necesario alinear cada programa de formación con objetivos de negocio o brechas identificadas en evaluaciones previas.

Ejemplos:

“Mejorar la capacidad de negociación de los líderes comerciales en un 20%”.

“Reducir los errores en el proceso de auditoría en un 30% tras una capacitación técnica”.

“Aumentar la productividad del equipo de TI en 15% mediante metodologías ágiles”.

Sin metas claras, no hay impacto medible.

2. Aplicar el modelo Kirkpatrick de evaluación

Este modelo clásico y robusto propone cuatro niveles de análisis para medir el impacto de la capacitación:

Reacción: ¿Qué tan satisfecha estuvo la persona con el contenido y el facilitador?

Aprendizaje: ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes adquirió?

Comportamiento: ¿Qué ha cambiado en su forma de actuar en el trabajo?

Resultados: ¿Qué impacto tuvo esto en los indicadores del negocio?

La mayoría de las empresas se quedan en el primer nivel. El verdadero valor comienza a partir del tercero.

3. Comparar indicadores de desempeño antes y después de la capacitación

La medición comparativa es uno de los enfoques más directos y efectivos. Algunas prácticas clave:

Registrar el estado inicial de los KPIs del colaborador o del equipo (línea base).

Establecer un plazo para aplicar la formación.

Evaluar los mismos indicadores después de 30, 60 y 90 días.

Ejemplo:

Antes del curso de liderazgo, el equipo tenía una rotación del 18%.

Tres meses después, la rotación bajó a 10% y el clima mejoró en un 22%.

Los datos cuentan una historia. Pero primero, deben ser recogidos de forma sistemática.

4. Aplicar evaluaciones 360° para observar cambios de comportamiento

La formación transforma cuando se refleja en el comportamiento observable.

Una excelente práctica es comparar los resultados de una evaluación 360° antes y después de la capacitación, en competencias específicas.

Ejemplo:

Competencia: “Comunicación efectiva”

Resultado antes del curso: 3.1 sobre 5

Resultado posterior al curso: 4.0 sobre 5

Esta variación demuestra no solo aprendizaje, sino impacto en el entorno.

5. Monitorear indicadores operativos directamente afectados

Cuando la formación está alineada a procesos críticos, se pueden medir mejoras reales:

Tiempo promedio de respuesta al cliente.

Reducción de errores en procesos productivos.

Aumento en cierre de ventas o captación de leads.

Estos indicadores permiten demostrar que el aprendizaje genera valor económico o estratégico.

6. Recoger evidencias cualitativas con impacto cuantitativo

Más allá de los números, el cambio se nota en la práctica:

¿El colaborador aplicó lo aprendido en un proyecto real?

¿Su líder observó mejoras tangibles en su desempeño?

¿Otros colegas notaron una transformación en su forma de trabajar?

Esta información se puede registrar en sesiones de retroalimentación o plataformas como WORKI 360, que permiten incluir comentarios cualitativos vinculados a cada competencia.

7. Establecer indicadores personalizados por rol o perfil

No todos los colaboradores deben demostrar impacto en las mismas métricas. Un sistema avanzado adapta los indicadores de impacto al tipo de formación y al cargo del evaluado.

Ejemplos:

Para un supervisor: reducción de errores operativos.

Para un gerente: mejora en la planificación estratégica.

Para un colaborador junior: aumento de autonomía y velocidad de ejecución.

Esto evita evaluaciones genéricas y permite una mirada realmente individualizada.

8. Medir la transferencia al puesto de trabajo con proyectos aplicados

Una de las estrategias más efectivas es exigir que cada formación tenga un proyecto de aplicación real, vinculado al puesto.

Por ejemplo:

Luego de capacitarse en “Gestión de procesos”, un jefe debe rediseñar al menos un flujo operativo y presentarlo con datos de impacto.

Esto transforma el aprendizaje en innovación concreta y medible.

9. Alinear la capacitación con planes de desarrollo individual (PDI)

Cuando la formación responde a brechas detectadas en evaluaciones previas, es más fácil medir el impacto.

Por ejemplo:

Evaluación 360° muestra debilidad en “gestión emocional”.

Se implementa una capacitación específica.

Posteriormente, se mide si el comportamiento en esa dimensión mejora.

Este ciclo se puede cerrar de forma automática con plataformas como WORKI 360, que integran desempeño, formación y seguimiento.

10. Calcular el ROI (Retorno sobre la inversión) de la capacitación

Finalmente, en niveles ejecutivos y estratégicos, es posible estimar el ROI de una acción formativa.

Fórmula simplificada:

ROI = (Beneficio económico estimado – Coste de la capacitación) / Coste de la capacitación × 100

Ejemplo real:

Una capacitación en ventas tuvo un coste de $5.000. Generó un aumento de $30.000 en ingresos netos.

ROI = (30.000 - 5.000) / 5.000 × 100 = 500%

Este tipo de análisis convierte a RRHH en un actor clave en la conversación estratégica de la empresa.

🧠 Conclusión:

Capacitar sin medir impacto es como sembrar sin verificar si hay cosecha.

Medir el efecto real de la formación no solo permite justificar presupuestos, sino —más importante aún— garantizar que cada hora invertida en aprendizaje esté realmente transformando el rendimiento y agregando valor al negocio.

Con sistemas como WORKI 360, las organizaciones pueden cerrar el ciclo completo: detectar brechas, formar con intención, medir con precisión y mejorar con evidencia. Porque el aprendizaje estratégico no se evalúa solo por diplomas… se mide en resultados.

🧾 Resumen Ejecutivo

La evaluación del rendimiento laboral ya no puede limitarse a ser un proceso burocrático, ni a herramientas genéricas sin conexión con los objetivos del negocio. Hoy, el mercado exige sistemas dinámicos, justos, objetivos y estratégicamente integrados. Este artículo ha explorado en profundidad las 10 variables clave que determinan el éxito de un sistema de evaluación moderno, concluyendo con un mensaje claro: una buena evaluación no solo mide, sino que transforma.

WORKI 360 se posiciona como el socio ideal para esta transformación, gracias a su capacidad de integrar tecnología, analítica avanzada y enfoque humano.

✅ Principales conclusiones estratégicas

1. La evaluación de líderes debe basarse en KPIs estratégicos y comportamientos observables, no en percepción subjetiva. WORKI 360 permite configurar matrices específicas para líderes de alto nivel y comparar su impacto real sobre el negocio.

2. En posiciones ejecutivas, medir alineación con la visión, capacidad de desarrollo de otros y contribución reputacional es esencial. Una plataforma como WORKI 360 permite capturar todos estos elementos mediante evaluaciones 360°, feedback multifuente y KPIs personalizados.

3. Reducir la subjetividad es una condición crítica para la equidad y la legitimidad del proceso. WORKI 360 proporciona herramientas con IA, plantillas estructuradas y algoritmos de consistencia que mitigan sesgos y errores humanos.

4. Evaluar por resultados tangibles transforma la cultura hacia la meritocracia y la eficiencia. Esta mentalidad es potenciada con WORKI 360 al conectar directamente metas, OKRs y desempeño individual en tiempo real.

5. Los resultados de una evaluación deben convertirse en hojas de ruta personalizadas de desarrollo, accionables y trazables. WORKI 360 automatiza este proceso, integrando evaluaciones, PDIs y sugerencias de capacitación según brechas detectadas.

6. La psicología organizacional aporta humanidad, equidad y profundidad al proceso. Con WORKI 360, esta perspectiva se integra al diseño del feedback, la percepción del evaluado y la lectura sistémica de comportamiento humano.

7. Estandarizar criterios de evaluación entre áreas garantiza coherencia y justicia interna. WORKI 360 permite aplicar modelos de competencias comunes con flexibilidad, manteniendo comparabilidad entre equipos y unidades de negocio.

8. Las herramientas digitales bien implementadas elevan el estándar, hacen escalable el proceso y eliminan la dispersión de datos. WORKI 360 centraliza, automatiza, personaliza y visualiza todo el proceso de principio a fin.

9. El entorno híbrido exige evaluaciones flexibles, centradas en resultados, evidencias digitales y feedback frecuente. Con WORKI 360, se evalúa el rendimiento independientemente del lugar, garantizando equidad, trazabilidad y adaptabilidad.

10. El impacto de la capacitación sobre el desempeño puede —y debe— medirse con precisión. WORKI 360 permite vincular acciones formativas con indicadores de comportamiento, feedback 360° y KPIs de negocio, demostrando ROI tangible.

💼 Beneficios de implementar WORKI 360 en la evaluación del rendimiento

✔ Estándares objetivos y consistentes para todos los niveles jerárquicos.

✔ Evaluación 360° automatizada, confidencial y visualmente clara.

✔ Reducción de sesgos a través de IA y algoritmos de validación.

✔ Dashboards ejecutivos en tiempo real para toma de decisiones.

✔ Personalización de indicadores por rol, área y nivel.

✔ Integración de evaluación con formación, feedback y desarrollo.

✔ Escalabilidad para equipos híbridos, remotos o presenciales.

✔ Mejora continua basada en datos, no en suposiciones.

🔚 Conclusión ejecutiva

La evaluación del rendimiento no es un proceso aislado. Es un eje estratégico que conecta liderazgo, desempeño, cultura, formación y resultados de negocio. Cuando se implementa con profundidad técnica y sentido humano, se convierte en una ventaja competitiva real.

WORKI 360 no es solo una plataforma. Es el aliado estratégico que permite evolucionar desde el control hacia la confianza, desde el dato hacia la acción, desde la evaluación hacia el crecimiento.