Índice del contenido

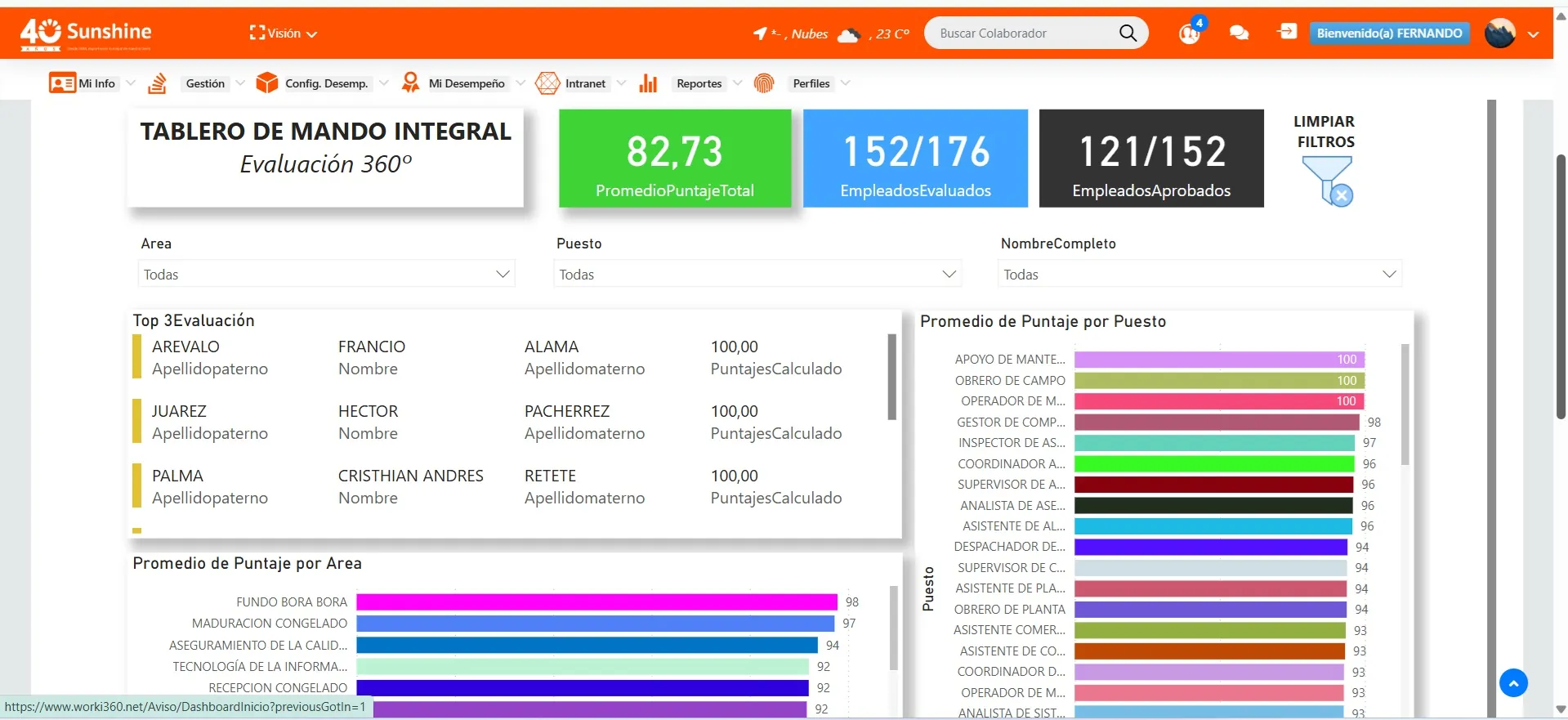

¿Cómo lograr consistencia entre evaluadores en el uso del formato?

La consistencia entre evaluadores en el uso del formato de evaluación de desempeño es uno de los pilares más críticos para garantizar la equidad, la objetividad y la credibilidad de los procesos de evaluación dentro de una organización. En el contexto gerencial, donde las decisiones derivadas de estas evaluaciones pueden afectar promociones, compensaciones y estrategias de desarrollo, asegurar esta coherencia es fundamental.

1. El Problema de la Subjetividad: Una Historia Frecuente

Imaginemos dos gerentes de área en una misma empresa: Laura y Ernesto. Ambos utilizan el mismo formato de evaluación de desempeño, pero los resultados que obtienen son radicalmente distintos, incluso para perfiles similares. Laura tiende a ser más exigente, mientras que Ernesto se deja llevar por la simpatía personal y las primeras impresiones. Aunque el formato es idéntico, la interpretación y aplicación varían. Este escenario, que se repite en miles de organizaciones, destruye la percepción de justicia y genera desconfianza entre los equipos evaluados.

2. Estándares de Evaluación: El Primer Paso Hacia la Consistencia

Para comenzar a resolver este problema, se deben establecer criterios estándar claros y operativos en el formato de evaluación. No basta con enunciar competencias como “liderazgo” o “orientación a resultados”. Se debe definir con precisión qué comportamientos observables representan un alto, medio o bajo desempeño en cada categoría.

Por ejemplo:

Orientación a resultados (Alto desempeño): “Entrega sus proyectos antes del plazo establecido en al menos un 80% de las veces sin sacrificar calidad”.

Liderazgo (Bajo desempeño): “Evita tomar decisiones importantes, incluso cuando son urgentes o necesarias”.

Este nivel de concreción reduce la ambigüedad y ayuda a que los evaluadores lleguen a conclusiones similares ante comportamientos iguales.

3. Capacitación Formal y Práctica en Evaluación

Uno de los errores más comunes es asumir que todos los líderes saben evaluar correctamente. Incluso los gerentes más experimentados pueden incurrir en sesgos o interpretar subjetivamente los indicadores del formato. Por ello, es indispensable diseñar un programa de capacitación estructurado para todos los evaluadores.

Este programa debe incluir:

Simulaciones de evaluaciones reales.

Estudio de casos con perfiles diversos.

Revisión comparativa de resultados entre evaluadores.

Discusión de posibles sesgos cognitivos y cómo prevenirlos.

Una capacitación práctica no solo mejora el uso técnico del formato, sino que genera conciencia crítica sobre los errores comunes en la evaluación del talento humano.

4. Uso de Matrices de Calibración

Después de las evaluaciones, es recomendable implementar sesiones de calibración entre pares. En estas reuniones, los evaluadores comparan sus puntuaciones y justifican sus decisiones frente a sus colegas, supervisores o representantes de Recursos Humanos.

Este proceso permite:

Identificar tendencias de evaluación excesivamente altas o bajas.

Discutir casos específicos donde hubo discrepancias.

Ajustar las puntuaciones de forma colectiva cuando se detectan incoherencias evidentes.

Alinear expectativas de evaluación en toda la organización.

Además, fortalece la cultura de responsabilidad compartida, y evita que los resultados dependan únicamente del criterio de una persona.

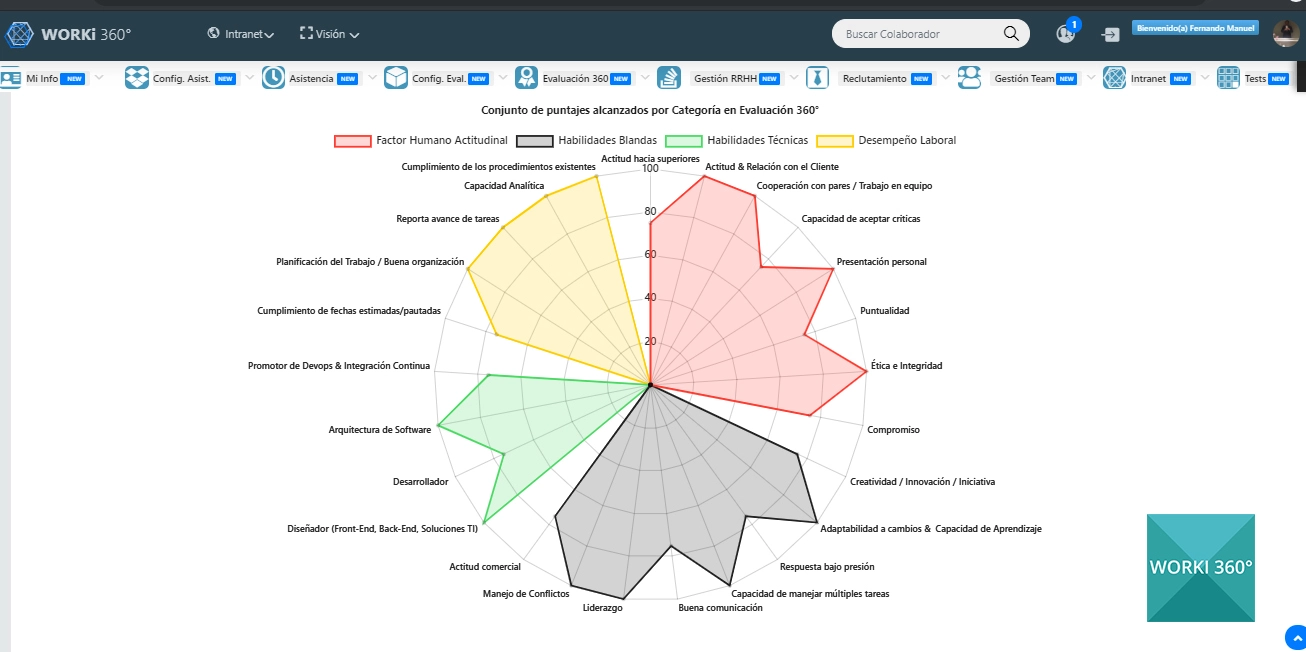

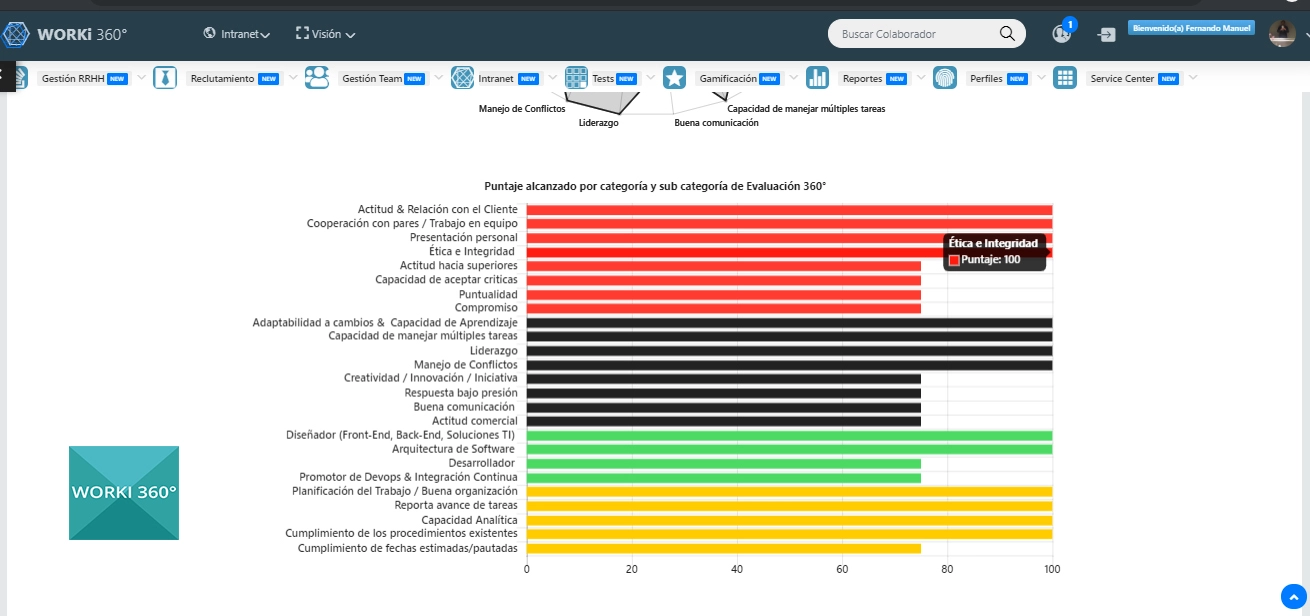

5. Incorporación de Retroalimentación Multifuente

Cuando el formato lo permite, integrar evaluaciones 180° o 360° puede enriquecer los resultados y diluir la influencia de un solo evaluador. Incluir la percepción de colegas, supervisados e incluso clientes internos permite detectar distorsiones o visiones incompletas.

Un líder que recibe calificaciones excelentes de su gerente, pero puntuaciones bajas de sus pares y equipo, revela una inconsistencia que debe analizarse. El formato multifuente aporta profundidad y equilibra los juicios individuales.

6. Monitoreo de Tendencias de Evaluación

Desde una perspectiva gerencial, se pueden utilizar herramientas analíticas para monitorear cómo evalúa cada líder. Por ejemplo:

¿Evalúa siempre más bajo que los demás?

¿Tiene una tendencia a calificar siempre con puntuaciones máximas?

¿Varía radicalmente su evaluación año tras año para un mismo colaborador sin justificación clara?

Este monitoreo permite identificar patrones que pueden necesitar corrección, y ayuda a detectar sesgos, favoritismos o falta de rigor técnico en la aplicación del formato.

7. Mejora Continua del Formato y su Aplicación

Finalmente, es crucial que la empresa entienda que la consistencia evaluadora no se logra con un formato estático. Se requiere un proceso de revisión y mejora continua donde:

Se recojan comentarios de evaluadores y evaluados.

Se ajusten indicadores según las necesidades estratégicas.

Se eliminen ambigüedades detectadas durante la aplicación real.

Se fortalezca la alineación entre el formato, la cultura organizacional y los objetivos del negocio.

Conclusión Ejecutiva

Lograr consistencia entre evaluadores en el uso del formato de evaluación no es una cuestión de suerte, sino de estrategia. Requiere diseño preciso, capacitación rigurosa, retroalimentación estructurada, calibración colectiva y monitoreo analítico. Cuando estos elementos se aplican correctamente, la organización transforma la evaluación de desempeño en un proceso justo, transparente y poderoso para la toma de decisiones estratégicas.

¿Qué tipo de formato favorece la transparencia organizacional?

Hablar de transparencia organizacional va mucho más allá de simplemente compartir información. En el contexto de evaluación de desempeño, transparencia significa que todos los colaboradores —desde la alta dirección hasta los niveles operativos— entienden cómo se les evalúa, por qué se les evalúa, qué se espera de ellos y qué consecuencias se derivan de esos resultados. Un formato de evaluación bien diseñado puede convertirse en un catalizador para generar confianza, fomentar el sentido de justicia y consolidar una cultura empresarial sólida. 1. Formatos Abiertos y Participativos: El Antídoto contra la Opacidad Los formatos cerrados, en los que el evaluador completa todo el proceso sin interacción significativa con el evaluado, fomentan sospechas y percepciones de injusticia. En cambio, los formatos abiertos y participativos —donde el evaluado tiene acceso completo al contenido, criterios y resultados de su evaluación— fortalecen la transparencia. Estos formatos permiten: Que el colaborador conozca los indicadores exactos por los cuales será evaluado. Que exista una fase obligatoria de retroalimentación y diálogo entre evaluador y evaluado. Que el evaluado pueda expresar su punto de vista, ya sea mediante autoevaluación o sección de observaciones. Un formato abierto no deja espacio para suposiciones, ni para decisiones tomadas "a puerta cerrada". 2. Claridad en los Criterios de Evaluación Un formato transparente debe especificar de forma clara, objetiva y comprensible los indicadores de evaluación. Frases genéricas como “cumple con sus funciones” o “trabaja en equipo” deben evitarse si no van acompañadas de descripciones detalladas. Por ejemplo, en lugar de: “Demuestra liderazgo” Puede utilizarse: “Motiva a su equipo a cumplir objetivos con autonomía y sin necesidad de microgestión; resuelve conflictos con neutralidad y toma decisiones alineadas a la visión del área.” Esta especificidad no solo aclara las expectativas, sino que reduce la arbitrariedad del proceso. 3. Inclusión de una Autoevaluación como Parte del Formato Un elemento clave de los formatos que fomentan la transparencia es la inclusión de una sección de autoevaluación formal. Esta herramienta empodera al colaborador y lo convierte en protagonista del proceso, no en simple objeto de evaluación. Beneficios directos: Permite conocer cómo se percibe a sí mismo el talento. Identifica brechas entre la percepción del evaluado y del evaluador. Genera espacio para el diálogo y no solo para el juicio. La autoevaluación no solo favorece la transparencia, sino que también incentiva la autorreflexión y el desarrollo personal. 4. Uso de Escalas de Evaluación Claramente Definidas Un gran enemigo de la transparencia es el uso de escalas vagas o subjetivas. Un formato transparente utiliza escalas de evaluación bien definidas, donde cada nivel tiene una descripción clara y no deja lugar a interpretaciones ambiguas. Por ejemplo: Nivel Descripción 1 – Insatisfactorio No cumple con las metas ni estándares definidos. 2 – Aceptable Cumple parcialmente con los objetivos establecidos. 3 – Bueno Cumple consistentemente los objetivos con calidad. 4 – Excelente Supera consistentemente los objetivos con innovación. Al entender exactamente qué implica cada nivel, tanto evaluadores como evaluados perciben el proceso como más justo. 5. Transparencia en el Acceso a Resultados y Seguimiento Un formato verdaderamente transparente incluye mecanismos para comunicar los resultados con claridad y dejar constancia de las conversaciones posteriores. El proceso no termina con la evaluación, sino que se extiende al seguimiento. Un diseño de formato ideal debe incluir: Una sección para que el colaborador firme electrónicamente que ha recibido y entendido los resultados. Un espacio para compromisos de mejora mutuos. La opción de solicitar revisión o aclaración de las calificaciones. Esto garantiza que no haya decisiones unilaterales ni sorpresas desagradables en el futuro. 6. Integración con Plataformas Digitales Accesibles Hoy en día, muchos de los formatos de evaluación más efectivos para la transparencia se desarrollan e implementan en plataformas digitales interactivas, como Worki 360, SAP SuccessFactors, o BambooHR. Estas plataformas permiten: Acceso continuo a los formatos durante y después del proceso. Registro automático de las conversaciones y comentarios. Seguridad de datos con trazabilidad de cambios y auditoría. Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos pos-evaluación. La digitalización del formato no solo moderniza el proceso, sino que también permite evidencias objetivas de cómo se ha conducido la evaluación. 7. Incluir Objetivos Claros y Medibles Vinculados a Resultados La transparencia organizacional se fortalece cuando el formato de evaluación no se enfoca exclusivamente en comportamientos generales, sino en resultados concretos. Por ello, el formato ideal incorpora OKRs o KPIs individuales medibles, previamente consensuados. Esto minimiza las percepciones de arbitrariedad. Si un objetivo estaba definido desde el inicio, y su cumplimiento puede demostrarse con datos, entonces la evaluación es justa y verificable. 8. Consideraciones Éticas y de Comunicación Finalmente, ningún formato podrá ser considerado transparente si no se comunica adecuadamente. Para que el formato sea útil y creíble, debe explicarse antes de cada ciclo de evaluación, resolviendo dudas y dejando claro el propósito. Además, debe existir un protocolo formal de actuación en caso de desacuerdo con los resultados. Esto garantiza un proceso ético y justo. Conclusión Ejecutiva La transparencia organizacional no se impone con discursos, se construye con estructuras claras. Un formato de evaluación de desempeño transparente es aquel que: Es participativo y permite el diálogo. Define criterios concretos, medibles y comprensibles. Incluye la visión del evaluado. Expone resultados de forma clara y verificable. Se integra en plataformas digitales con trazabilidad. Un diseño orientado a la transparencia no solo mejora la cultura interna, sino que fortalece la confianza y el compromiso del talento, impactando directamente en la competitividad de la empresa.

¿Cómo evaluar desempeño cuando los resultados no son cuantificables?

En el mundo empresarial, es relativamente sencillo evaluar a quienes trabajan con métricas duras: ventas realizadas, unidades producidas, tiempos de entrega. Pero, ¿qué sucede con los roles que aportan valor estratégico, creativo o relacional, donde los resultados son menos visibles o directamente no cuantificables? Evaluar el desempeño en estos casos es una de las tareas más complejas, pero también más necesarias dentro del liderazgo gerencial. 1. El Desafío de Evaluar lo Intangible Pensemos en un gerente de cultura organizacional. Su impacto no se mide en ingresos ni en eficiencia operativa, pero sí puede influir en la retención de talento, el clima laboral, el alineamiento con los valores de la empresa y el compromiso de los equipos. ¿Cómo evaluarlo si no hay una cifra directa que lo respalde? El error más común es dejar de evaluar por falta de números. Pero lo intangible no es sinónimo de inmedible. La clave está en saber cómo traducir cualidades blandas en evidencias observables. 2. Construcción de Indicadores Conductuales Una de las estrategias más efectivas para evaluar desempeño no cuantificable es el uso de indicadores conductuales, también llamados "comportamientos ancla". Estos indicadores permiten describir cómo se espera que una persona actúe en situaciones clave que reflejan éxito en su rol. Ejemplos: Para roles de liderazgo: “Facilita espacios de retroalimentación con su equipo al menos una vez al mes”. “Promueve la participación activa de todas las voces durante reuniones críticas”. Para áreas creativas: “Propone soluciones innovadoras frente a problemas sin respuesta estructurada”. “Demuestra apertura al feedback constructivo para mejorar propuestas”. Estos indicadores no son numéricos, pero sí observables y verificables, y permiten construir escalas de evaluación claras. 3. Evaluación por Competencias Clave Otra opción eficaz es trabajar desde un modelo de competencias, previamente definido por la organización. Las competencias pueden estar alineadas con los valores corporativos o con habilidades transversales requeridas por el negocio: pensamiento estratégico, colaboración, comunicación asertiva, adaptabilidad, etc. Cada competencia debe estar acompañada por: Una definición clara. Niveles de desarrollo (básico, intermedio, avanzado, experto). Ejemplos de comportamientos esperados en cada nivel. Este enfoque permite evaluar de manera uniforme a personas con funciones difíciles de cuantificar. 4. Uso del Feedback Multifuente Cuando no hay datos duros que respalden la evaluación, una herramienta valiosa es el feedback 180° o 360°, que incorpora distintas perspectivas sobre el desempeño. Por ejemplo: Opiniones de colegas de otras áreas. Percepciones del equipo liderado. Evaluación del superior inmediato. Esta diversidad de opiniones permite construir una imagen más completa y menos sesgada del impacto del colaborador. En los entornos creativos, culturales, administrativos o de gestión interna, esta retroalimentación cruzada aporta una visión integral y valiosa. 5. Evaluación de Proyectos o Iniciativas Ejecutadas Aunque los resultados no sean cuantificables en términos numéricos, muchos roles tienen impactos medibles en términos de proyectos concretos. Un ejemplo: Un responsable de diversidad e inclusión puede no generar ingresos directamente, pero sí puede presentar informes sobre: Número de iniciativas lideradas. Grado de participación en actividades. Cambios cualitativos observados a partir de encuestas internas. Esto permite trabajar con evidencia documentada, aunque no necesariamente cuantificada. 6. Storytelling y Casos de Éxito Documentados El storytelling no solo es una herramienta de comunicación, también puede usarse como mecanismo de evaluación. Pedir a los evaluados que documenten con detalle sus contribuciones durante el ciclo evaluativo permite obtener: Evidencias de impacto no visible. Relatos concretos de cómo resolvieron situaciones críticas. Casos de éxito que pueden ser validados por terceros. Esta práctica humaniza el formato de evaluación, y transforma lo cualitativo en información relevante para la toma de decisiones. 7. Acompañamiento con Planes de Desarrollo Individual (PDI) Una estrategia clave en estos casos es vincular la evaluación con Planes de Desarrollo Individual. Si bien no todos los resultados son medibles, sí se pueden establecer metas de crecimiento profesional. Por ejemplo: “Fortalecer la capacidad de influenciar a stakeholders clave”. “Incrementar el liderazgo transversal en equipos multidisciplinarios”. Medir el avance hacia estas metas, mediante observación o retroalimentación directa, permite mantener un marco de evaluación dinámico y alineado a la estrategia. 8. Cultura de Confianza: La Base de la Evaluación Cualitativa Cuando los resultados no son cuantificables, el juicio del evaluador cobra un mayor peso. Por eso, es vital que exista una cultura de confianza y madurez profesional entre los actores del proceso. Esto implica: Establecer acuerdos previos sobre expectativas. Dialogar con honestidad sobre los aportes y áreas de mejora. Validar el proceso con evidencia y no solo con impresiones. Una cultura de confianza permite que la evaluación cualitativa sea vista como una herramienta de crecimiento y no como una amenaza. Conclusión Ejecutiva En un mundo empresarial donde el valor intangible es cada vez más relevante —liderazgo, innovación, influencia, cultura, colaboración—, las organizaciones deben contar con formatos que les permitan evaluar lo no cuantificable. Esto se logra a través de: Indicadores conductuales y competencias claras. Retroalimentación multifuente. Relatos documentados y evidencia narrativa. Planes de desarrollo individual como parte del proceso. Confianza y madurez en el uso del formato. Cuando se evalúa correctamente lo intangible, se gestiona mejor el talento que marca la diferencia competitiva.

¿Cómo diseñar formatos de evaluación para diferentes niveles jerárquicos?

En toda organización, el desempeño no se mide igual en la base operativa que en los niveles ejecutivos. Cada escalón jerárquico implica diferentes responsabilidades, impactos y competencias clave. Sin embargo, muchas empresas siguen utilizando un único formato de evaluación para todos, lo cual genera distorsiones graves en la medición del talento, desmotiva a los colaboradores y debilita la toma de decisiones gerenciales. Diseñar formatos de evaluación adaptados a los distintos niveles jerárquicos es un imperativo estratégico si queremos evaluar con justicia y gestionar con inteligencia. 1. Un Formato No Puede Servir para Todos: Diagnóstico Inicial Antes de diseñar cualquier formato diferenciado, el primer paso es realizar un diagnóstico de los perfiles organizacionales. Esto implica: Mapear los niveles jerárquicos existentes (operativo, técnico, mando medio, gerencial, directivo). Identificar las responsabilidades claves de cada uno. Determinar qué tipo de impacto se espera en cada nivel: ejecución, supervisión, liderazgo, estrategia. Este análisis permite entender qué se debe medir en cada caso y evitar errores como evaluar liderazgo estratégico en personal técnico o creatividad en cargos que requieren cumplimiento estricto de procedimientos. 2. Establecimiento de Ejes Comunes + Ejes Específicos Una buena práctica es diseñar formatos con una estructura modular, que combine: Ejes comunes a todos los niveles: compromiso, cumplimiento de normas, trabajo en equipo. Ejes específicos según el nivel: liderazgo, visión estratégica, toma de decisiones, capacidad de ejecución, innovación, etc. Por ejemplo: Nivel Jerárquico Ejes comunes Ejes específicos Operativo Puntualidad, Calidad, Colaboración Cumplimiento de procesos Mando medio Comunicación, Autonomía, Responsabilidad Gestión de equipo, Mejora continua Gerencial Liderazgo, Visión, Accountability Dirección estratégica, Influencia Directivo Cultura, Innovación, Visión global Diseño organizacional, Sostenibilidad, Gobierno corporativo Este enfoque permite mantener la coherencia sin caer en el error de homogeneizar. 3. Uso Diferenciado de Instrumentos de Evaluación El instrumento también debe variar: Evaluación directa (90°): suficiente en niveles operativos. Evaluación 180° (jefe + autoevaluación): recomendable para mandos medios. Evaluación 360° (incluye pares, subordinados, stakeholders externos): ideal para niveles gerenciales y directivos, donde el impacto del liderazgo es transversal. La riqueza del feedback debe crecer con la jerarquía, ya que el nivel de influencia y complejidad de decisión también lo hace. 4. Integración de Objetivos Estratégicos en Niveles Altos A medida que se sube en la estructura organizacional, la evaluación de desempeño debe incluir indicadores estratégicos, vinculados a los grandes objetivos de la compañía. Ejemplos: % de cumplimiento del plan de transformación digital (nivel directivo). NPS del área a su cargo (nivel gerencial). Nivel de rotación del equipo bajo su supervisión (mando medio). Estas métricas dan visibilidad al impacto real del liderazgo y ayudan a alinear la evaluación con la dirección estratégica de la empresa. 5. Personalización del Lenguaje y Expectativas Un error muy común es utilizar el mismo lenguaje técnico en todos los niveles. Por ejemplo, pedir “alineamiento con la visión corporativa” a un operador de planta puede ser confuso si no se contextualiza. La recomendación es adaptar el lenguaje del formato para que sea comprensible y relevante en cada caso: En el nivel operativo: “Conoce los objetivos del área y actúa en función de ellos”. En el nivel gerencial: “Contribuye activamente al diseño, despliegue y comunicación de la estrategia organizacional”. Esto favorece la comprensión, el compromiso y la legitimidad del proceso. 6. Diferenciación en el Peso de los Componentes Además del contenido, el peso porcentual de los componentes evaluados también debe variar según el nivel jerárquico. Ejemplo de ponderación: Componente Operativo Mando Medio Gerencial Directivo Resultados operativos 60% 50% 30% 20% Competencias técnicas 30% 20% 20% 10% Competencias de liderazgo 10% 30% 40% 30% Estrategia e innovación — — 10% 40% Esta variación en la ponderación permite evaluar a cada persona en función del valor que se espera de su rol. 7. Diseño Visual Intuitivo para Cada Nivel Los formatos también deben considerar el diseño visual y la usabilidad. Para personal operativo, formatos más simples, con escalas claras y lenguaje directo. Para niveles ejecutivos, formatos más analíticos, con espacio para reflexiones cualitativas, análisis de indicadores y propuestas estratégicas. Cada formato debe reflejar la sofisticación del rol evaluado, pero sin complicar innecesariamente la experiencia del usuario. 8. Revisión Periódica y Flexibilidad Los formatos por nivel jerárquico deben revisarse periódicamente. Los cambios en el negocio, los proyectos prioritarios o la cultura organizacional requieren ajustes. Además, debe existir la flexibilidad suficiente para adaptar formatos en situaciones especiales: Puestos híbridos con doble jerarquía. Personas en proceso de transición. Cargos con funciones atípicas. La rigidez excesiva anula el propósito de la personalización. Conclusión Ejecutiva Diseñar formatos de evaluación diferenciados por niveles jerárquicos no es una tarea operativa, sino una acción estratégica. Permite: Alinear expectativas con responsabilidades reales. Generar procesos justos y entendibles para cada perfil. Facilitar decisiones de desarrollo, promoción y compensación coherentes. Fortalecer la cultura organizacional al reconocer el valor de cada rol. Las organizaciones que logran personalizar sus procesos de evaluación de acuerdo con sus estructuras jerárquicas no solo miden mejor, sino que lideran mejor.

¿Qué peso debe tener la evaluación de desempeño en las decisiones de promoción?

Promover a un colaborador dentro de la organización es, sin duda, una de las decisiones más críticas que puede tomar un líder. Una promoción mal gestionada no solo afecta el desempeño del nuevo responsable, sino también el clima del equipo, la percepción de justicia interna y, en muchos casos, la sostenibilidad del negocio. Por eso, entender qué peso debe tener la evaluación de desempeño en este proceso no es un asunto menor: es una cuestión de estrategia organizacional.

1. La Evaluación de Desempeño como Termómetro, No Como Único Termostato

Primero, conviene aclarar que la evaluación de desempeño es una de varias variables a considerar en un proceso de promoción, pero no debería ser la única. Su principal valor es que nos brinda un historial objetivo del rendimiento del colaborador: cómo ha alcanzado sus metas, cómo se ha comportado dentro del equipo y qué competencias ha demostrado en el rol actual.

Sin embargo, promover a una persona no es simplemente premiar su desempeño actual, sino proyectar su capacidad para asumir un nuevo nivel de responsabilidad.

2. ¿Qué porcentaje representa idealmente la evaluación en una promoción?

Las mejores prácticas organizacionales sugieren que el peso de la evaluación de desempeño debe oscilar entre el 40% y el 60% del total de criterios que sustentan una decisión de promoción. A continuación, un modelo de referencia:

Criterio Peso sugerido

Evaluación de desempeño (últimos 2 años) 50%

Potencial de liderazgo / desarrollo futuro 30%

Evaluación por competencias del nuevo rol 15%

Alineación con la cultura y valores 5%

Este modelo equilibra el mérito demostrado (evaluación de desempeño) con la capacidad proyectada (potencial), un análisis de brechas (competencias futuras) y un componente ético-cultural.

3. Casos donde la evaluación debe tener un peso aún mayor

Hay contextos en los que la evaluación de desempeño debe pesar incluso más:

En promociones técnicas: donde la experiencia y la excelencia en ejecución son claves, como en roles de ingeniería, finanzas o analítica.

Cuando hay varios candidatos internos: la evaluación ayuda a respaldar la decisión y blindarla ante percepciones de favoritismo.

En entornos de alta regulación: donde cada paso debe justificarse ante entes externos o auditorías.

En estos casos, un peso del 70% u 80% puede ser adecuado, complementado con entrevistas de validación o assessment centers.

4. La trampa de promover solo por evaluación positiva

Uno de los errores más frecuentes en muchas empresas es promover automáticamente a quien tiene las mejores evaluaciones de desempeño, sin considerar si está preparado o motivado para asumir un nuevo rol, especialmente si este implica liderar personas.

Ejemplo clásico: un excelente analista con resultados impecables es ascendido a jefe de equipo. Pero su falta de habilidades blandas, empatía o pensamiento estratégico lo lleva al fracaso, y con él arrastra a su equipo.

Por eso, es indispensable que, además de la evaluación pasada, se valore la capacidad de adaptación al nuevo entorno de exigencia.

5. Herramientas complementarias al formato de evaluación

Para lograr un proceso de promoción completo, las organizaciones pueden complementar la evaluación de desempeño con otras herramientas:

Assessment Center: simulaciones y ejercicios que permiten observar habilidades futuras.

Entrevistas de potencial: con líderes o mentores de otras áreas.

Feedback 360°: para conocer cómo es percibido por sus pares, subordinados y superiores.

Evaluación de madurez emocional y capacidad de gestión del cambio.

Estas herramientas permiten evaluar algo que el formato de desempeño rara vez captura: la proyección futura del talento.

6. Comunicación y transparencia en el proceso de promoción

Independientemente del peso asignado a la evaluación, es crucial que el proceso de promoción sea transparente. Todos deben entender:

Qué criterios se utilizaron.

Qué peso tuvo la evaluación de desempeño.

Qué aspectos adicionales se valoraron.

Cómo pueden prepararse los demás para ser considerados en el futuro.

Una mala comunicación puede deslegitimar incluso una promoción técnicamente impecable.

7. Vincular el desempeño al plan de sucesión

La evaluación de desempeño también puede utilizarse como base para planes de sucesión. Identificar a los talentos con mejores evaluaciones, pero también con mayor alineamiento cultural y potencial, permite preparar de forma anticipada a los futuros líderes de la organización.

De esta forma, no se promociona por urgencia ni por presión política, sino por un proceso estructurado y sostenido en el tiempo.

8. Cuidados en contextos de alta rotación o crisis interna

En situaciones donde hay rotación acelerada o tensiones internas, la evaluación de desempeño debe pesar con mayor cautela. Puede que un colaborador tenga buenas evaluaciones, pero en ese contexto no sea la mejor opción para liderar.

Por eso, en momentos de crisis, conviene incluir criterios adicionales como:

Nivel de resiliencia.

Capacidad de movilizar equipos.

Liderazgo bajo presión.

Conclusión Ejecutiva

La evaluación de desempeño es un pilar clave en las decisiones de promoción, pero no puede ser el único criterio. Su peso ideal oscila entre el 40% y el 60%, y debe complementarse con herramientas que permitan proyectar al colaborador en un nuevo nivel de responsabilidad.

Cuando se usa de forma inteligente, la evaluación no solo garantiza decisiones justas, sino que fortalece la meritocracia, refuerza la cultura de desempeño y protege a la organización de promover talento que aún no está listo para asumir el reto.

¿Cómo evitar que el formato de evaluación sea percibido como burocrático?

Una de las principales barreras en la gestión del talento es la percepción de que la evaluación de desempeño es una obligación administrativa, un simple “checklist” que se completa por cumplimiento, sin consecuencias reales ni valor estratégico. Cuando el formato de evaluación es visto como burocrático, no sólo pierde su impacto positivo, sino que genera desmotivación, desconfianza y resistencia al cambio. La clave está en transformar la evaluación en una experiencia de valor, no en un trámite.

1. El problema de la forma sin fondo

Muchos formatos de evaluación están técnicamente bien diseñados, pero fallan porque no generan impacto visible. Colaboradores y líderes llenan formularios, revisan calificaciones y... nada cambia. Si no hay conexión entre lo que se evalúa y lo que se decide, el formato se convierte en una pérdida de tiempo.

El primer paso para evitar la burocracia es vincular el formato con consecuencias reales y tangibles:

Planes de desarrollo personalizados.

Ajustes de rol o responsabilidades.

Promociones o reconocimientos.

Feedback de calidad con seguimiento posterior.

2. Participación activa del colaborador: pasar del formulario al diálogo

Un formato que no invita a la conversación es un formato burocrático. La evaluación no debe ser unidireccional, sino un espacio de diálogo estructurado. Esto se logra incluyendo en el formato:

Autoevaluación formal.

Espacio para comentarios del evaluado.

Preguntas reflexivas como “¿qué retos enfrentaste este período?” o “¿qué necesitas para rendir mejor?”

Cuando el colaborador se siente parte activa del proceso, lo percibe como una herramienta de desarrollo, no como un juicio impuesto.

3. Lenguaje claro, humano y contextualizado

Los formatos burocráticos suelen estar plagados de jerga técnica, puntuaciones confusas y frases genéricas. Eso crea una desconexión emocional con el evaluado.

Ejemplo de frase burocrática:

“Evidencia cumplimiento parcial de metas operativas en un rango inferior al establecido por la media organizacional”.

Versión humanizada y clara:

“Cumplió sus objetivos en un 60%, mostrando buena iniciativa pero con oportunidades en planificación y enfoque de resultados.”

Un buen formato habla el lenguaje de la cultura organizacional, es comprensible para todos los niveles y promueve un tono constructivo.

4. Simplificar sin sacrificar profundidad

Uno de los errores más comunes es asociar “menos burocracia” con “menos estructura”. La clave no es quitar elementos importantes, sino diseñar formatos ágiles, visuales y centrados en lo esencial.

Recomendaciones:

Máximo 5 competencias clave por rol.

Uso de escalas visuales (estrellas, colores, gráficos).

Pocas preguntas, pero bien formuladas.

Automatización para evitar tareas repetitivas.

Lo importante es que el formato sea percibido como útil y práctico, no como una carga.

5. Integración con el flujo real de trabajo

Los formatos deben estar alineados al ciclo natural de trabajo. Si se perciben como una tarea “extra”, desconectada del día a día, pierden sentido. Para lograrlo:

Alinea el momento de la evaluación con cierres de proyecto, revisiones de objetivos trimestrales o eventos significativos.

Usa herramientas ya existentes (CRM, sistemas de OKRs, plataformas colaborativas).

Reduce la duplicación de tareas: que el formato no pida información que ya se documentó en otro sistema.

Un buen formato fluye con la operación, no compite con ella.

6. Retroalimentación inmediata y con seguimiento

Nada grita “burocracia” más fuerte que una evaluación cuyos resultados nunca se comunican, o cuya retroalimentación se limita a una reunión superficial. Para romper ese patrón, cada evaluación debe cerrar con:

Una conversación significativa entre líder y colaborador.

Un plan de acción o seguimiento concreto.

Fechas específicas para revisar avances.

Cuando el colaborador ve que el contenido del formato impacta en su desarrollo, cambia su percepción del proceso.

7. Incluir reconocimiento y valoración en el formato

Muchas veces el formato solo se usa para corregir, no para reconocer lo que funciona bien. Esto refuerza la percepción de burocracia y castigo. Incluir una sección específica para logros, reconocimientos y felicitaciones cambia el tono del formato.

Ejemplo de sección:

“¿Qué aportes destacables hizo este colaborador que deberíamos valorar como equipo o área?”

Este enfoque convierte el formato en una herramienta de motivación y orgullo profesional.

8. Comunicación interna del propósito del formato

Uno de los errores más graves es no comunicar el propósito del formato de evaluación. Si la única instrucción que reciben los equipos es “llenen esto antes del viernes”, es natural que lo vean como una carga burocrática.

La dirección debe explicar con claridad:

Para qué sirve la evaluación.

Qué decisiones se tomarán a partir de ella.

Qué beneficios tiene para cada colaborador.

Cómo se integrará con el desarrollo profesional.

Una narrativa estratégica y coherente es vital para reposicionar la evaluación como un acto de gestión del talento.

Conclusión Ejecutiva

Evitar que el formato de evaluación sea visto como burocrático no se logra eliminándolo, sino transformándolo. La clave está en:

Conectar la evaluación con decisiones visibles.

Promover el diálogo y la participación del colaborador.

Usar un lenguaje claro, cercano y empático.

Simplificar el diseño sin sacrificar profundidad.

Integrarlo al flujo real de trabajo.

Asegurar retroalimentación y seguimiento.

Incluir reconocimiento como parte estructural.

Comunicar el propósito con claridad y consistencia.

Cuando un formato deja de ser un formulario y se convierte en una experiencia de mejora, deja atrás la burocracia y se convierte en una verdadera herramienta de liderazgo.

¿Cómo vincular el formato de evaluación con el desarrollo profesional?

Uno de los mayores desafíos en la gestión del talento es lograr que la evaluación de desempeño deje de ser una instancia aislada y se transforme en el primer paso de un camino de crecimiento profesional. Para que eso ocurra, el formato de evaluación no puede ser solo una herramienta de medición; debe ser también una plataforma estratégica que impulse el desarrollo de las personas, fortalezca sus capacidades y prepare a los líderes del futuro.

La evaluación que no proyecta, se convierte en un archivo muerto. La que evoluciona hacia planes concretos de mejora, se convierte en una inversión.

1. Replantear el formato como diagnóstico de talento, no como sentencia

Muchas organizaciones siguen utilizando la evaluación como un “veredicto final”, una suerte de juicio anual que categoriza a los colaboradores en términos de bueno, malo o regular. Esta visión es limitante y genera ansiedad.

Para cambiar esta perspectiva, el formato debe estar diseñado como un diagnóstico estratégico, que permita responder a tres preguntas clave:

¿Qué hace bien este colaborador y debería potenciar aún más?

¿Dónde están sus principales oportunidades de desarrollo?

¿Qué necesita para avanzar al siguiente nivel profesional?

Estas preguntas deben integrarse al propio formato, en forma de secciones reflexivas, escalas de madurez o comentarios cualitativos.

2. Incorporar un módulo de desarrollo dentro del formato

El formato ideal no termina en la calificación. De hecho, debe incluir una sección específica para el Plan de Desarrollo Individual (PDI), en la que el evaluador y el evaluado definan conjuntamente:

Objetivos de desarrollo para el próximo ciclo.

Competencias que se buscarán fortalecer.

Recursos que la empresa proveerá para apoyar ese desarrollo (capacitaciones, mentorías, proyectos retadores, coaching).

Indicadores de seguimiento.

Ejemplo práctico:

Competencia a desarrollar: Pensamiento estratégico

Actividad: Participación en comité de planificación comercial

Recurso asignado: Mentoría con Gerente de Planeamiento

Revisión programada: Trimestre 3

Esta sección convierte el formato en una hoja de ruta personalizada.

3. Evaluar para proyectar, no solo para medir

El formato de evaluación debe incluir preguntas e indicadores que ayuden a detectar potencial, no solo desempeño pasado. ¿Por qué? Porque una persona puede haber tenido resultados aceptables en su rol actual, pero tener un enorme potencial para un cargo distinto.

Indicadores recomendados:

Capacidad de aprendizaje continuo.

Agilidad para adaptarse a cambios.

Iniciativa para asumir desafíos fuera de su rol.

Influencia transversal en otros equipos.

Esto permite que el formato alimente procesos de planes de sucesión, rotaciones estratégicas y promociones internas.

4. Conectar el formato con la matriz de talentos de la organización

En muchas organizaciones se utiliza la famosa matriz de nueve casillas (9-box), que cruza desempeño y potencial para identificar talento clave. Para que esta herramienta funcione, el formato de evaluación debe:

Incluir criterios claros de potencial (no solo resultados).

Permitir clasificar de forma estructurada a los evaluados.

Ser auditado por HR para evitar subjetividad excesiva.

De esta manera, se puede pasar de una evaluación individual a una visión de portafolio del talento organizacional, lo que fortalece la estrategia de desarrollo.

5. Generar una conversación significativa, no solo una calificación

Uno de los momentos más valiosos de la evaluación no está en el papel, sino en la conversación posterior. Para vincularla con el desarrollo, el formato debe incluir preguntas que activen el diálogo profesional:

¿En qué áreas sientes que has crecido este año?

¿Qué te gustaría aprender o mejorar en los próximos meses?

¿Qué obstáculos has enfrentado y cómo los has manejado?

¿Qué tipo de apoyo necesitas de tu líder o de la empresa?

Estas preguntas deben estar integradas como parte del proceso y no depender solo de la habilidad del evaluador. Así, la evaluación deja de ser un cierre para convertirse en un punto de partida.

6. Incluir logros y desafíos como parte de la narrativa del formato

Un desarrollo profesional significativo parte del reconocimiento. Por eso, el formato debe incluir un registro de logros clave del período evaluado, así como una reflexión estructurada sobre desafíos enfrentados.

Esto ayuda a construir un relato de crecimiento que se convierte en insumo para:

Revisión de aumentos salariales o promociones.

Aplicación a programas de alto potencial.

Diseño de rutas de carrera.

La narrativa construida desde el formato es una herramienta poderosa para la gestión del talento.

7. Garantizar trazabilidad y seguimiento en el tiempo

La vinculación con el desarrollo profesional solo es efectiva si existe seguimiento. De nada sirve definir un PDI si no se revisa. Por eso, el formato debe estar integrado a sistemas que permitan:

Registrar avances.

Notificar revisiones intermedias.

Actualizar compromisos.

Evaluar la efectividad del plan al cierre del ciclo.

Este seguimiento puede realizarse mediante plataformas como Worki 360, que permiten trazabilidad, retroalimentación continua y visibilidad para líderes de desarrollo.

8. Convertir el formato en un mapa de movilidad interna

Finalmente, si el formato logra capturar competencias, intereses, aprendizajes y niveles de compromiso, se convierte en un insumo valioso para mapear movilidad interna. Esto significa:

Detectar personas listas para asumir nuevos roles.

Identificar posibles mentores internos.

Ofrecer caminos de carrera alternativos o verticales.

Impulsar la rotación saludable del talento.

Cuando el formato conecta con oportunidades reales, se transforma en una herramienta motivadora y estratégica.

Conclusión Ejecutiva

Vincular el formato de evaluación con el desarrollo profesional no es una función adicional, es su razón de ser. Para lograrlo se requiere:

Diseñar formatos que diagnostiquen más allá de la calificación.

Incluir planes de desarrollo individuales.

Detectar potencial, no solo desempeño.

Conversar con sentido, no solo evaluar.

Conectar el formato con el sistema de gestión del talento.

Una evaluación que desarrolla, no solo mide. Que construye futuro, no solo revisa el pasado. Esa es la evaluación que marca la diferencia.

¿Qué tan útil es combinar datos duros y blandos en un solo formato?

En el contexto empresarial moderno, donde la toma de decisiones debe equilibrar objetividad y sensibilidad humana, una de las mayores fortalezas de un buen formato de evaluación de desempeño es su capacidad para integrar datos duros (cuantitativos, medibles, objetivos) con datos blandos (cualitativos, perceptivos, conductuales). Esta combinación permite construir una mirada holística del colaborador, balanceando sus resultados con la forma en que los alcanza.

Separarlos puede dar una visión parcial. Combinarlos adecuadamente es una muestra de madurez organizacional.

1. ¿Qué son los datos duros y los datos blandos en una evaluación?

Datos duros: cifras concretas relacionadas con desempeño, cumplimiento de objetivos, metas alcanzadas, indicadores clave de resultados (KPIs), ratios financieros, tasas de productividad, puntualidad, etc.

Datos blandos: aspectos cualitativos como liderazgo, comunicación, adaptabilidad, innovación, trabajo en equipo, compromiso, alineación cultural, etc.

Ambos tipos de datos reflejan el desempeño, pero desde ángulos distintos. Mientras uno mide el "qué", el otro revela el "cómo".

2. Los peligros de evaluar solo con datos duros

Imagina un colaborador que cumple todas sus metas trimestrales, pero genera tensiones constantes en su equipo, desmotiva a sus colegas y actúa de manera poco ética para alcanzar sus cifras. Si el formato solo considera datos duros, esta persona sería promovida.

Este enfoque limitado ignora los riesgos culturales, relacionales y estratégicos que acompañan ese tipo de perfiles. Puede deteriorar el clima organizacional, provocar rotación del talento y generar crisis de liderazgo.

3. Los riesgos de evaluar solo con datos blandos

En el otro extremo, evaluar únicamente con criterios subjetivos o de comportamiento puede llevar a decisiones poco objetivas. Se corre el riesgo de favorecer a los perfiles más carismáticos o con mejor capacidad de relacionamiento, sin verificar su impacto real en los resultados del negocio.

Un líder que “cae bien”, pero no logra los objetivos de su área, puede parecer excelente en una evaluación blanda, pero terminar afectando la rentabilidad del equipo.

4. La combinación como mejor práctica

Combinar ambos tipos de datos permite crear un formato robusto que responde a dos preguntas clave:

¿Qué tan bien cumplió sus objetivos esta persona? (datos duros)

¿De qué manera lo hizo? ¿Qué comportamientos y competencias mostró? (datos blandos)

Esta integración refleja la verdadera eficacia organizacional, que no solo premia resultados, sino la forma sostenible en que se logran.

5. Cómo diseñar un formato que combine ambos enfoques

La estructura del formato debe contemplar dos secciones claras:

Sección 1 – Resultados (KPI u OKR)

Objetivos cumplidos (porcentaje, plazos, metas específicas).

Indicadores de eficiencia o calidad.

Logros medibles.

Sección 2 – Competencias y comportamientos clave

Comunicación, liderazgo, innovación, ética, adaptabilidad.

Evaluación mediante escalas conductuales.

Autoevaluación y retroalimentación 360° (opcional).

Cada sección puede tener un peso relativo (ejemplo: 60% resultados, 40% comportamientos) según el tipo de rol evaluado.

6. Beneficios para la gestión gerencial

Desde una perspectiva estratégica, un formato que combina datos duros y blandos permite:

Tomar decisiones más informadas y balanceadas.

Detectar líderes sostenibles, no solo talentosos.

Evitar promover a colaboradores que generan “toxicidad silenciosa”.

Identificar personas con alto potencial que aún no tienen cifras destacables, pero muestran grandes capacidades.

Además, permite proyectar mejor los planes de desarrollo, ya que muestra tanto las brechas técnicas como las actitudinales.

7. Herramientas tecnológicas para combinar ambos tipos de datos

Hoy en día existen plataformas, como Worki 360, que permiten integrar fácilmente los dos tipos de información:

Vinculan automáticamente los OKRs u objetivos del colaborador con el sistema de evaluación.

Permiten cargar retroalimentaciones cualitativas con historial.

Ofrecen reportes visuales que combinan cifras con análisis de competencias.

Incorporan analítica avanzada para detectar patrones o sesgos.

El uso de tecnología facilita la combinación sin aumentar la complejidad operativa.

8. Comunicación clara para evitar interpretaciones erróneas

La integración solo será efectiva si el formato explica claramente el peso de cada componente. De lo contrario, puede generar confusión:

¿Importan más los números o el comportamiento?

¿Qué pasa si alguien tiene alto resultado y bajo comportamiento?

Una buena práctica es presentar la evaluación final como un mapa matricial, que cruza desempeño con actitud, y ubica a los colaboradores en cuadrantes que orientan las decisiones (ej.: retener, desarrollar, promover, reubicar).

9. Evaluación de impacto organizacional completo

Cuando se combinan los datos duros y blandos, no solo se evalúa a la persona, sino su impacto total en el ecosistema organizacional. Esto incluye:

Influencia sobre el clima.

Efecto en la productividad colectiva.

Grado de alineación con los valores corporativos.

Capacidad de aprendizaje futuro.

Esta mirada sistémica permite construir organizaciones más coherentes, éticas y resilientes.

Conclusión Ejecutiva

Combinar datos duros y blandos en el formato de evaluación es una práctica de liderazgo estratégico. Permite ver el desempeño desde la eficacia y la sostenibilidad. Premiar solo resultados sin importar el cómo es peligroso; valorar solo la actitud sin resultados es ingenuo.

Cuando el formato equilibra estos dos mundos, la organización toma mejores decisiones, reconoce verdaderamente a su talento y construye una cultura de desempeño consciente, ética y orientada al largo plazo.

¿Qué tan efectivas son las evaluaciones de desempeño trimestrales?

En un entorno de negocio donde la agilidad es clave, cada vez más empresas están abandonando los modelos de evaluación anual para adoptar evaluaciones trimestrales o continuas. Esta tendencia responde a la necesidad de ajustar las expectativas, medir el avance de los colaboradores en tiempo real y hacer correcciones antes de que sea demasiado tarde. Pero la pregunta central sigue en pie: ¿son realmente efectivas las evaluaciones trimestrales o simplemente representan más carga administrativa? La respuesta no es binaria, y para los líderes gerenciales, comprender los factores que hacen efectivas estas evaluaciones es clave para transformar el desempeño en resultados sostenibles. 1. Evaluaciones anuales vs. evaluaciones trimestrales: el cambio de paradigma Tradicionalmente, las organizaciones realizaban una gran evaluación de desempeño cada 12 meses. Este modelo generaba varias problemáticas: Feedback desfasado. Poca capacidad de ajuste sobre la marcha. Recuerdos imprecisos del desempeño. Desconexión entre la evaluación y los cambios del entorno. Las evaluaciones trimestrales, por otro lado, introducen un enfoque de mejora continua y reflejan mejor el ritmo de los negocios actuales, donde las prioridades pueden cambiar en semanas. 2. Ventajas estratégicas de las evaluaciones trimestrales Desde una perspectiva gerencial, las evaluaciones trimestrales aportan beneficios claros: Feedback en tiempo real: permiten corregir errores rápidamente antes de que se conviertan en crisis. Agilidad en la toma de decisiones: si un colaborador destaca, puede ser promovido o reubicado más rápidamente. Mayor claridad de objetivos: los colaboradores entienden que están siendo medidos regularmente, lo cual favorece el foco y la productividad. Mejora en la conversación líder-colaborador: se promueve una cultura de diálogo frecuente y acompañamiento real. Seguimiento más cercano de planes de desarrollo individual (PDI): lo que se acuerda en enero no queda olvidado hasta diciembre. Estas ventajas fortalecen el alineamiento entre estrategia y talento. 3. Riesgos y malentendidos frecuentes Sin embargo, no todo es positivo si se implementa mal. Las evaluaciones trimestrales pueden ser ineficaces si: Se convierten en trámites burocráticos: si los líderes las ven como una obligación administrativa, pierden valor. No hay tiempo para implementar mejoras entre evaluaciones: si se hacen solo por cumplir, sin plan de acción posterior, generan fatiga. No se automatizan los procesos: llenar formularios cada tres meses, sin herramientas digitales, puede agotar al personal. La conversación se superficializa: el hecho de evaluarse más seguido no garantiza profundidad en el análisis. La clave está en que la frecuencia aumente, pero también la calidad del proceso. 4. Condiciones necesarias para su efectividad Para que las evaluaciones trimestrales realmente funcionen, deben cumplir ciertas condiciones: Tener objetivos trimestrales claros (idealmente definidos con metodologías ágiles como OKRs). Contar con un formato simplificado y digitalizado que permita evaluar con rapidez, pero sin perder profundidad. Tener una estructura de conversación preparada, con preguntas poderosas como: ¿Qué hiciste bien este trimestre? ¿Qué aprendiste? ¿Qué cambiarías para el siguiente ciclo? Incluir seguimiento de compromisos del trimestre anterior. Capacitar a líderes para dar feedback frecuente y constructivo, no solo correctivo. En este contexto, plataformas como Worki 360 ofrecen módulos ideales para gestionar evaluaciones frecuentes sin aumentar la carga de trabajo. 5. Impacto en el compromiso y motivación del colaborador Cuando se implementan bien, las evaluaciones trimestrales aumentan la motivación. El colaborador siente que: Su trabajo es observado y valorado con regularidad. Tiene oportunidades reales de mejora. Puede ajustar su rumbo antes de que los errores se vuelvan problemas grandes. Está siendo guiado, no simplemente evaluado. Esto favorece el desarrollo de una cultura de desempeño dinámica, donde todos entienden que el crecimiento no espera al cierre de año. 6. Ejemplos reales de implementación exitosa Algunas empresas que han adoptado con éxito este modelo son Google, Netflix y Adobe. Por ejemplo: Adobe eliminó sus evaluaciones anuales y las reemplazó por "check-ins" trimestrales, en los que líderes y colaboradores conversan sobre desempeño, objetivos y desarrollo, sin puntuaciones numéricas. Google utiliza OKRs trimestrales revisados en conjunto con los equipos, lo que permite alinear y reajustar rápidamente los esfuerzos. Netflix promueve el feedback continuo entre pares, complementado con momentos de evaluación formal a corto plazo. Estos modelos demuestran que una cultura basada en la evaluación frecuente puede coexistir con innovación y rendimiento alto. 7. Equilibrio entre frecuencia y profundidad La clave no está en elegir entre “evaluar mucho” o “evaluar bien”, sino en hacer ambas cosas. Una evaluación trimestral debe ser: Ligera en forma. Profunda en contenido. Fácil de ejecutar. Estratégicamente conectada con los objetivos del área y la organización. El error está en replicar un proceso anual cada tres meses. Lo ideal es crear un ciclo de mejora corta, de alto impacto y bajo costo de ejecución. 8. Integración con otros procesos de talento Las evaluaciones trimestrales permiten alimentar otros procesos clave como: Planes de desarrollo individual. Decisiones de bonos variables. Identificación de talento clave. Actualización de la matriz de sucesión. Revisión del clima laboral a corto plazo. Este efecto multiplicador justifica su implementación cuando se cuenta con una visión estratégica del capital humano. Conclusión Ejecutiva Las evaluaciones de desempeño trimestrales, bien diseñadas e implementadas, son herramientas poderosas para transformar la gestión del talento. Permiten un monitoreo más cercano, una respuesta más ágil y una conversación más real entre líderes y colaboradores. No se trata de evaluar más por costumbre, sino de evaluar mejor por necesidad. Y si la organización está dispuesta a construir una cultura de retroalimentación viva y aprendizaje continuo, el impacto será profundo, sostenido y estratégico.

¿Qué tipo de formato favorece la transparencia organizacional?

La transparencia organizacional es uno de los pilares más valorados por el talento actual, especialmente en un entorno donde la confianza se ha convertido en un recurso estratégico. En este contexto, el formato de evaluación de desempeño no solo debe ser una herramienta técnica, sino también un reflejo de los valores y del estilo de liderazgo de la empresa. ¿Cómo diseñar un formato que respire claridad, participación y coherencia? La respuesta está en la forma y en el fondo del proceso. 1. Formatos co-creados, no impuestos Un formato verdaderamente transparente no se diseña desde una oficina aislada de Recursos Humanos. Debe ser el resultado de un proceso de co-creación entre distintas áreas: Líderes que conocen la dinámica de sus equipos. Colaboradores que entienden las exigencias de sus roles. HR que aporta la estructura metodológica. Este proceso puede incluir encuestas internas, focus groups y pruebas piloto. Así, el formato no solo gana legitimidad, sino que nace del diálogo organizacional y no de la imposición vertical. 2. Incorporación de expectativas explícitas desde el inicio Una de las causas más frecuentes de desconfianza en las evaluaciones es no saber con qué se va a ser medido. El formato transparente establece, desde el primer día del ciclo de desempeño: Los criterios a evaluar. Las metas específicas del puesto. La escala de evaluación. Qué consecuencias se derivan de cada resultado. Esto evita sorpresas y brinda seguridad psicológica. Todos saben a qué atenerse. 3. Diseño modular y comprensible La transparencia también se construye desde el diseño visual y funcional. Un buen formato debe: Estar dividido en módulos claros: objetivos, competencias, feedback, desarrollo. Ser visualmente limpio, intuitivo y sin tecnicismos innecesarios. Explicar cada sección con lenguaje claro. Utilizar escalas de evaluación bien definidas (con descripciones por nivel). Ejemplo de escala: Nivel Descripción clara 1 - Bajo No cumple objetivos clave ni competencias esperadas. 2 - Medio Cumple parcialmente; necesita desarrollo en áreas críticas. 3 - Alto Cumple completamente con lo esperado. 4 - Destacado Supera objetivos y muestra iniciativa constante. Esto ayuda a que el evaluado entienda por qué recibe una calificación específica. 4. Inclusión de feedback 360° o participativo Un formato que solo considera la opinión del jefe directo es más propenso a sesgos. Por eso, un diseño más transparente puede incluir evaluaciones multifuente: Autoevaluación. Evaluación del superior. Feedback de pares o clientes internos. Comentarios abiertos. Esto no solo equilibra el poder del evaluador, sino que muestra al colaborador una visión más rica de su impacto organizacional. 5. Espacios para retroalimentación abierta Un formato de evaluación no debe ser un documento cerrado. La transparencia se fortalece cuando se incluyen secciones abiertas que permiten: Al evaluador explicar sus puntuaciones. Al evaluado comentar o expresar desacuerdos. Registrar acuerdos, compromisos y acciones futuras. Esta documentación fomenta una cultura de diálogo y mejora continua. 6. Acceso continuo y no restrictivo al formato Muchas organizaciones fallan en algo básico: los colaboradores no pueden acceder fácilmente a su evaluación. Si el formato solo vive en la computadora del jefe o en una carpeta de RH, se genera opacidad. El formato transparente se aloja en plataformas digitales accesibles, donde: El colaborador puede ver su histórico de evaluaciones. Puede revisar el seguimiento de sus planes de acción. Tiene acceso a sus metas, comentarios y feedback anterior. Herramientas como Worki 360 son ideales para esta función, ya que permiten trazabilidad, historial de evaluaciones y transparencia documental. 7. Ligado a decisiones reales y verificables La transparencia también se construye en los efectos de la evaluación. El formato debe dejar claro: Cómo se conecta con decisiones de desarrollo, compensación, rotación o promoción. Qué tipo de acciones se tomarán ante resultados altos, medios o bajos. Qué apoyo se brindará para cerrar brechas detectadas. Cuando el colaborador ve que la evaluación no es una formalidad, sino un motor de decisiones reales, su percepción cambia. 8. Seguimiento y actualización del formato con participación activa Finalmente, el formato debe ser revisado periódicamente y actualizado con feedback de quienes lo usan. Una empresa transparente no impone estructuras inamovibles, sino que evoluciona con su gente. El proceso puede incluir: Encuestas de satisfacción del proceso evaluativo. Revisión de indicadores y competencias según el contexto. Ajustes a escala o peso de los componentes. Esto envía un mensaje claro: la organización escucha, aprende y mejora. Conclusión Ejecutiva Un formato de evaluación que favorece la transparencia organizacional no es simplemente un documento bien escrito. Es una herramienta viva que: Se co-crea con los protagonistas del proceso. Explicita expectativas y criterios. Se comunica, se comparte y se comprende. Aporta datos verificables y comentarios cualitativos. Da pie al diálogo, al desarrollo y a decisiones justas. Es accesible y abierto a la mejora continua. En organizaciones donde el formato es sinónimo de confianza, las personas no temen ser evaluadas. Al contrario: lo esperan como una oportunidad de crecimiento. 🧾 Resumen Ejecutivo En el contexto actual de transformación organizacional, aceleración digital y evolución del talento, la evaluación de desempeño ha dejado de ser una práctica rutinaria para convertirse en una herramienta crítica de toma de decisiones. Este artículo ha explorado, a través de diez preguntas clave, cómo diseñar, aplicar y optimizar formatos de evaluación que no solo midan, sino que inspiren desarrollo, justicia y alto rendimiento organizacional. 1. La coherencia entre evaluadores como pilar de justicia interna Una de las principales amenazas a la efectividad de un sistema de evaluación es la variabilidad entre evaluadores. El artículo destaca la necesidad de establecer criterios de evaluación estandarizados, acompañados por sesiones de calibración, capacitación sistemática y uso de herramientas multifuente. Esto garantiza que los resultados sean comparables, justos y accionables. Worki 360 permite monitorear la consistencia entre evaluadores, facilitando procesos de retroalimentación estructurada y dashboards con comparativas de resultados por área y evaluador. 2. La transparencia como cultura, no como discurso El formato de evaluación es una vitrina de la cultura organizacional. Al integrar estructuras abiertas, accesibles y participativas, se fomenta la confianza y la credibilidad del proceso. La transparencia no se logra únicamente informando, sino diseñando formatos comprensibles, con consecuencias claras y accesibles al colaborador. Worki 360 brinda acceso personalizado al historial de evaluaciones, planes de acción y feedback documentado, lo que potencia la percepción de justicia organizacional y accountability. 3. Evaluar lo intangible: medir sin números, pero con evidencia No todos los roles tienen indicadores cuantificables, pero eso no impide evaluarlos con rigurosidad. El artículo propone utilizar indicadores conductuales, competencias estructuradas y relatos de impacto como formas de evaluar el “cómo” cuando el “qué” no es medible. La flexibilidad de Worki 360 permite integrar tanto campos numéricos como cualitativos, escalas conductuales y evidencia narrativa, generando una radiografía completa del desempeño individual. 4. Formatos por nivel jerárquico: equidad no es uniformidad El desempeño se manifiesta de forma diferente en cada nivel de la organización. Diseñar formatos adaptados al nivel jerárquico asegura que se evalúe con pertinencia y se gestione el talento según el impacto real del rol. Con Worki 360 se pueden crear plantillas personalizadas por cargo, jerarquía o unidad de negocio, garantizando que cada evaluación esté alineada con las competencias y expectativas correspondientes. 5. Evaluación y promoción: medir para proyectar El artículo expone cómo la evaluación de desempeño debe representar entre el 40% y 60% de los criterios en una decisión de promoción, combinándose con evaluaciones de potencial y liderazgo. La trazabilidad de desempeño a través de Worki 360 facilita la toma de decisiones estratégicas de desarrollo, promociones internas y planes de sucesión, con criterios objetivos y documentados. 6. Combatir la burocracia: agilidad, utilidad y diálogo Uno de los grandes riesgos del formato es que sea visto como un trámite sin sentido. El artículo propone simplificación, lenguaje claro, automatización y conexión con decisiones visibles. Worki 360 automatiza flujos, integra evaluaciones al ciclo operativo y reduce carga administrativa, permitiendo enfocarse en la conversación y no en el papel. 7. Evaluación como inicio del desarrollo profesional Cuando el formato se vincula con planes de desarrollo individual, deja de ser un cierre anual para convertirse en un mapa de crecimiento. La funcionalidad de seguimiento de PDIs en Worki 360 permite documentar metas de desarrollo, recursos asignados y avances en tiempo real, fomentando una cultura de aprendizaje y accountability personal. 8. Datos duros y blandos: la visión completa del colaborador El desempeño no puede medirse solo por resultados ni solo por actitud. El formato debe equilibrar lo cuantitativo con lo cualitativo para captar el valor integral del talento. Worki 360 permite configurar formatos híbridos, visualizando en un mismo dashboard resultados (KPI/OKR) y competencias blandas (feedback 360, valores, liderazgo), para decisiones equilibradas y coherentes. 9. Evaluación continua: agilidad sin superficialidad Las evaluaciones trimestrales, cuando están bien diseñadas, aumentan el compromiso, la claridad y la capacidad de ajuste del colaborador. Pero requieren tecnología, enfoque y preparación. Worki 360 permite establecer ciclos evaluativos trimestrales, con retroalimentación continua, seguimiento de compromisos y planes de acción con recordatorios integrados, fortaleciendo una cultura ágil y enfocada en resultados. 10. El formato como expresión de la cultura organizacional El artículo concluye que el formato de evaluación no solo es un instrumento técnico, sino una representación viva de la cultura, los valores y el liderazgo. Worki 360 actúa como un catalizador de esa cultura, al permitir que cada evaluación sea una conversación estratégica, centrada en el crecimiento, la justicia y el alineamiento con la visión corporativa.