Índice del contenido

¿Cómo fomentar la autogestión del rendimiento entre los colaboradores?

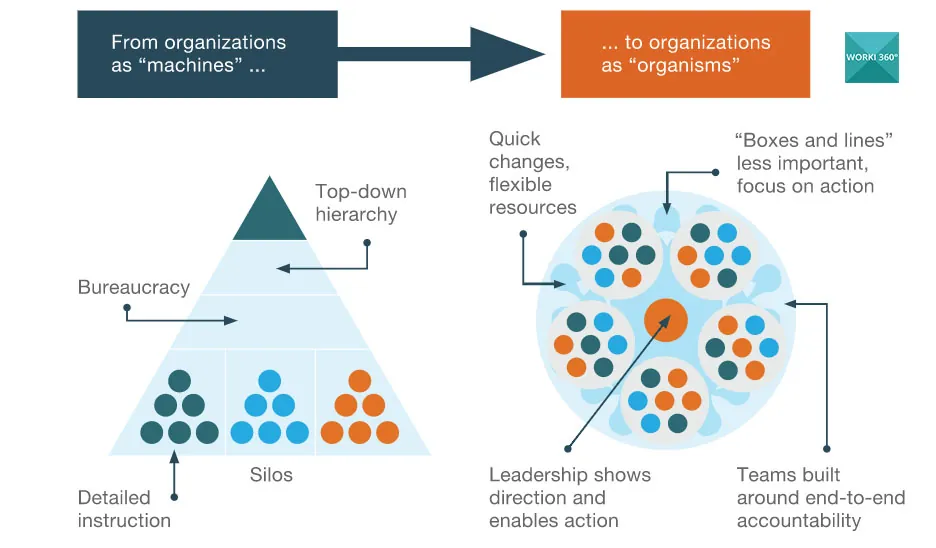

Fomentar la autogestión del rendimiento no solo es una meta deseable en entornos empresariales modernos, sino una necesidad estratégica para las organizaciones que buscan agilidad, innovación y sostenibilidad en el tiempo. No se trata únicamente de delegar tareas, sino de transferir propiedad, responsabilidad y visión del rendimiento a cada individuo dentro de la empresa.

1. Reforzando el propósito organizacional desde el liderazgo

Todo proceso de autogestión comienza por una comprensión clara del “para qué” se trabaja. Cuando los colaboradores comprenden cómo su aporte conecta con la misión y visión de la organización, es más probable que asuman con compromiso sus objetivos. Los líderes deben dejar de ser simples supervisores y convertirse en embajadores del propósito.

2. Creando marcos de objetivos claros y medibles

Los OKRs (Objectives and Key Results) o sistemas similares permiten estructurar el rendimiento en función de resultados tangibles. La clave está en que estos objetivos no sean impuestos, sino co-creados. En cada reunión de establecimiento de metas, el líder debe facilitar, no ordenar. La claridad en las metas ofrece dirección, pero la participación del colaborador genera pertenencia.

3. Promoviendo una cultura de feedback continuo y constructivo

La autogestión no puede funcionar si los colaboradores no saben cómo van. La retroalimentación periódica, orientada al desarrollo y no a la sanción, se convierte en una brújula indispensable. Más aún, se debe capacitar al equipo para que aprenda a autoevaluarse y evaluar a sus pares, cultivando una mentalidad de mejora constante.

4. Digitalizando la trazabilidad del rendimiento

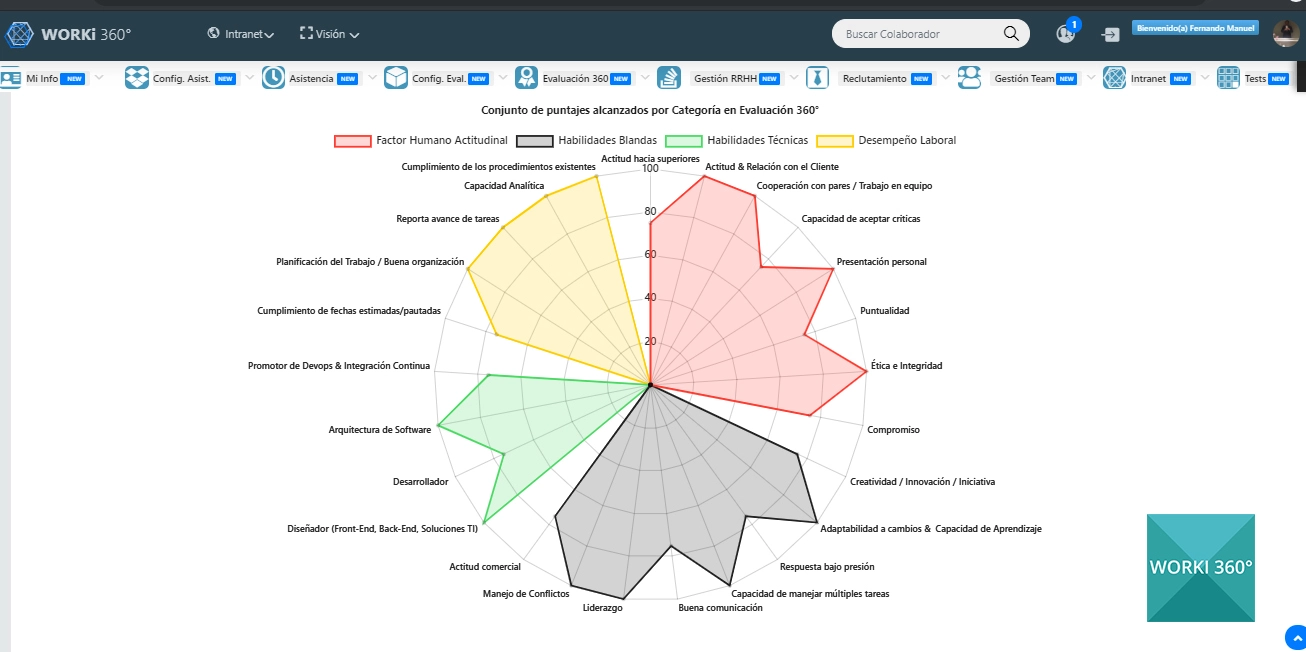

Implementar plataformas que permitan al colaborador monitorear su propio avance en tiempo real —como dashboards de desempeño o apps con métricas clave— refuerza la independencia. El acceso a estos datos no debe ser exclusivo del jefe. Al contrario, empoderar al colaborador para que visualice su impacto y detecte oportunidades de mejora genera autonomía.

5. Fomentando el aprendizaje autodirigido

La autogestión del rendimiento exige también el desarrollo de competencias. Las empresas deben proveer bibliotecas de contenido, plataformas de e-learning y rutas de desarrollo profesional para que los colaboradores tengan las herramientas adecuadas para evolucionar según sus necesidades de desempeño. No todos aprenden igual, y no todos necesitan lo mismo al mismo tiempo.

6. Celebrando el progreso y la iniciativa individual

Una cultura de autogestión no puede sobrevivir si el reconocimiento se limita al logro final. Deben valorarse los avances intermedios, las ideas que nacen del colaborador, y los esfuerzos por auto-mejorar. Esta práctica, además de reforzar el comportamiento deseado, incrementa el sentido de control interno que es clave en la autogestión.

7. Eliminando microgestión y construyendo confianza

Nada destruye más rápido la autogestión que la supervisión constante y desconfiada. Es una contradicción. Los líderes deben aprender a ceder control, a aceptar errores como parte del proceso de aprendizaje y a evaluar por resultados, no por presencia o estilo de trabajo. Para eso, se requiere entrenamiento de liderazgo basado en confianza.

8. Involucrando indicadores de desempeño cualitativos y cuantitativos

No solo los resultados duros importan. La autogestión también implica el desarrollo del criterio. Incluir elementos como satisfacción del cliente, colaboración inter-áreas, o proactividad en la solución de problemas da una imagen más integral y permite al colaborador entender qué se espera de su desempeño más allá de los números.

9. Estableciendo rituales de revisión periódica

La autogestión no es un piloto automático. Requiere pausas inteligentes. Los equipos de alto desempeño instituyen “rituales” como revisiones mensuales, sesiones de autoevaluación, o encuentros de reflexión que permiten ajustar el rumbo. Estas dinámicas deben estar normalizadas dentro de la cultura organizacional.

10. Promoviendo una mentalidad de ownership

Finalmente, la autogestión florece cuando el colaborador siente que el éxito de la empresa también es suyo. Esto se logra a través de esquemas de participación, involucramiento en decisiones estratégicas, e incluso beneficios que dependan del rendimiento colectivo. Se trata de hacer sentir a cada miembro del equipo como coautor del futuro de la organización.

Conclusión

Fomentar la autogestión del rendimiento no es un reto técnico, sino cultural. Supone reeducar tanto a líderes como a colaboradores, derribar jerarquías rígidas, y generar contextos de confianza, claridad y propósito. Las organizaciones que logren integrar este modelo no solo tendrán empleados más comprometidos y productivos, sino estructuras más resilientes, innovadoras y adaptadas al mundo del trabajo que ya no es futuro: es presente.

¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la gestión del rendimiento laboral?

En un entorno corporativo que prioriza resultados, rentabilidad y eficiencia, es fácil pasar por alto un elemento profundamente humano que, paradójicamente, puede ser el factor diferenciador entre un equipo promedio y uno verdaderamente extraordinario: la inteligencia emocional. Esta capacidad, que implica reconocer, comprender y gestionar nuestras emociones y las de los demás, ha dejado de ser un concepto blando o secundario para posicionarse como una competencia estratégica de primer orden en la gestión del rendimiento. 1. La inteligencia emocional como catalizador de ambientes de alto rendimiento La calidad emocional del entorno laboral incide directamente en la productividad. Equipos donde predomina el estrés mal gestionado, la comunicación violenta o el miedo al error tienden a protegerse emocionalmente a costa de su rendimiento. En cambio, cuando el líder es emocionalmente inteligente, sabe contener tensiones, traducir emociones en conversaciones efectivas y generar un contexto de confianza psicológica. Estos climas son el terreno fértil donde florecen la innovación, la colaboración y la mejora continua. 2. El autoconocimiento como base de una gestión auténtica El primer pilar de la inteligencia emocional es el autoconocimiento. Un gerente que no identifica sus propias emociones —ni cómo estas afectan su forma de tomar decisiones o de interactuar con su equipo— puede convertirse, sin quererlo, en una fuente de bloqueo para el rendimiento. Por ejemplo, líderes que reaccionan desde la ira o la ansiedad frente a fallos tienden a inhibir el aprendizaje de sus equipos. En cambio, un líder emocionalmente consciente sabrá transformar la frustración en una conversación de desarrollo. 3. La empatía como vía para comprender causas profundas del bajo desempeño El rendimiento no se analiza únicamente desde el resultado. Detrás de una baja productividad o una actitud desmotivada puede haber causas que un sistema de evaluación tradicional no capta: duelo familiar, saturación emocional, burnout o conflictos interpersonales. El líder empático no solo evalúa lo que ve, sino que investiga con sensibilidad lo que no se dice. Esta mirada profunda permite generar planes de acción personalizados y efectivos. 4. Regulación emocional frente a la presión por resultados Uno de los mayores desafíos para los líderes en entornos corporativos es gestionar la presión por el cumplimiento de metas sin transferir ansiedad a sus equipos. Un líder emocionalmente inteligente regula sus emociones y transmite serenidad, incluso en contextos adversos. Esta capacidad de autogestión no solo evita crisis internas innecesarias, sino que inspira confianza, cohesión y enfoque. 5. Comunicación emocionalmente inteligente en procesos de feedback El feedback es uno de los momentos más delicados en la gestión del rendimiento. Mal dado, puede deteriorar relaciones, desmotivar y generar rechazo. Bien dado, puede ser el punto de inflexión que cambia la trayectoria de un colaborador. La inteligencia emocional permite calibrar las palabras, elegir el momento oportuno, usar un tono constructivo y leer las reacciones del interlocutor para adaptar el mensaje. La clave está en decir lo que hay que decir, pero de forma que el otro quiera escucharlo. 6. Facilitación del desarrollo individual y la resiliencia Un entorno emocionalmente maduro impulsa a los colaboradores a explorar sus límites, asumir desafíos y crecer desde el error. La inteligencia emocional del líder se convierte en un modelo de referencia. Al mostrar vulnerabilidad, humildad y apertura al aprendizaje, el líder habilita que su equipo también lo haga. Esta cultura de crecimiento emocional y profesional eleva el nivel del desempeño sostenido. 7. Prevención de conflictos y deterioro relacional Muchos equipos con alto potencial fracasan por causas puramente relacionales: egos no gestionados, conflictos mal resueltos, tensiones acumuladas. La inteligencia emocional permite intervenir a tiempo, desactivar tensiones con asertividad, fomentar el diálogo honesto y prevenir que los conflictos afecten los resultados. Un líder emocionalmente competente no solo trabaja con datos, trabaja con personas. Y sabe que una relación dañada puede costar más que un error técnico. 8. Inteligencia emocional y cultura organizacional de alto impacto Cuando la inteligencia emocional no es solo un atributo de algunos líderes, sino una competencia institucionalizada, la organización eleva su estándar de gestión. Se construye una cultura donde las emociones no se niegan ni se desbordan, sino que se canalizan. Esto se traduce en equipos que conversan mejor, que se recuperan más rápido de los fracasos y que logran niveles superiores de compromiso y rendimiento. 9. Evaluación emocional como parte de los sistemas de desempeño Hoy en día, las organizaciones más avanzadas ya incluyen métricas de madurez emocional en sus evaluaciones de desempeño. No solo interesa si un líder cumple objetivos, sino cómo lo hace. ¿Desarrolla a su equipo? ¿Sabe mantener la moral en alto? ¿Genera cohesión o fragmentación? Incorporar estos criterios no es un lujo, es una evolución lógica para entender el desempeño de forma integral. Conclusión La inteligencia emocional no es un accesorio en la gestión del rendimiento. Es la arquitectura invisible que sostiene —o debilita— los resultados. En un mercado cada vez más competitivo, las organizaciones que deseen destacar deberán valorar y cultivar este tipo de inteligencia como parte esencial de su ADN gerencial. La inteligencia técnica puede llevar a alguien a un cargo, pero es la inteligencia emocional la que determina si el rendimiento será excepcional y sostenible en el tiempo.

¿Cómo evaluar a líderes y directivos sin sesgos de poder?

Evaluar a quienes ocupan posiciones de liderazgo es una de las tareas más complejas dentro de los sistemas de gestión del desempeño. La dificultad no reside únicamente en la jerarquía, sino en la percepción: ¿cómo garantizar que la evaluación sea objetiva, veraz y útil sin que el poder o la influencia distorsionen los resultados? En el mundo corporativo actual, donde el liderazgo se mide tanto por resultados como por impacto humano, esta pregunta se convierte en una prioridad estratégica. 1. Reconociendo el origen del sesgo de poder El primer paso es aceptar que el sesgo existe. En las estructuras tradicionales, evaluar a un directivo suele generar temor, diplomacia forzada o resultados inflados. Las personas que deben emitir juicio sobre sus líderes pueden sentirse amenazadas o expuestas. Por otro lado, los mismos directivos pueden ejercer presión sutil o abierta sobre cómo quieren ser percibidos. Entender que el poder condiciona el comportamiento es la base para rediseñar procesos más justos. 2. Implementando evaluaciones 360° con anonimato garantizado Uno de los mecanismos más eficaces para reducir el sesgo jerárquico es el sistema de evaluación 360°, donde el líder es evaluado no solo por su superior, sino también por sus pares, subordinados y en algunos casos por clientes internos. Pero el anonimato no es negociable. El sistema debe asegurar que ningún evaluador pueda ser identificado ni directa ni indirectamente. El anonimato protege la honestidad y refuerza la integridad del proceso. 3. Estableciendo criterios estandarizados y objetivos Para que una evaluación no se transforme en una percepción emocional o subjetiva, deben definirse indicadores concretos. Algunos ejemplos: nivel de alineación del equipo con los objetivos estratégicos, nivel de rotación bajo su liderazgo, tasa de cumplimiento de KPIs, nivel de satisfacción de su equipo directo. También pueden considerarse indicadores más cualitativos pero medibles, como efectividad en resolución de conflictos o índice de confianza del equipo. 4. Incorporando People Analytics y datos duros La tecnología puede ser una gran aliada para reducir la subjetividad. El análisis de datos internos permite contrastar percepciones con hechos. Por ejemplo, si un líder es percibido como inspirador pero su equipo presenta altos niveles de ausentismo o bajo rendimiento, existe una disonancia que debe ser investigada. La data cuantitativa, cruzada con la cualitativa, revela patrones que los sesgos individuales pueden ocultar. 5. Aplicando evaluación por impacto y no solo por percepción Los líderes deben ser evaluados no solo por cómo se muestran, sino por el efecto real que generan. Un gerente puede tener excelentes habilidades de oratoria, pero si su equipo no se desarrolla, si no delega ni empodera, su liderazgo es frágil. Por eso es fundamental medir el desarrollo del talento bajo su dirección, la innovación generada en su área o la madurez de su equipo para operar con autonomía. El impacto organizacional debe prevalecer sobre la imagen personal. 6. Separando la evaluación de liderazgo del vínculo emocional A menudo, las evaluaciones positivas hacia líderes obedecen más a relaciones personales o a gratitud que a métricas reales. Para evitarlo, se deben aplicar encuestas estructuradas, donde se reduzca al mínimo el margen de interpretación y se utilicen escalas claramente definidas. Preguntas como “¿Con qué frecuencia este líder reconoce los logros del equipo?” o “¿Qué tan abierto está al disenso?” permiten generar respuestas más honestas y menos emocionales. 7. Acompañando el proceso con facilitadores externos o imparciales En contextos especialmente sensibles, puede ser útil contar con la presencia de un facilitador externo o de un área neutral como Desarrollo Organizacional. Estos profesionales garantizan que el proceso se realice con imparcialidad, acompañan la recolección de feedback y protegen la confidencialidad de los evaluadores. Además, filtran sesgos individuales que podrían contaminar los resultados. 8. Construyendo una cultura de accountability y humildad en la alta dirección Ningún proceso de evaluación funcionará si la propia cultura de la empresa refuerza la impunidad o el autoritarismo. Los líderes deben entender que rendir cuentas es parte de su rol. Cuando un gerente se resiste a ser evaluado, da señales de debilidad y falta de liderazgo auténtico. Por el contrario, cuando promueve activamente su evaluación, demuestra madurez, apertura y compromiso con su propio desarrollo. 9. Utilizando el feedback para el desarrollo, no como arma de poder Uno de los grandes temores de los líderes es que la evaluación se convierta en una herramienta de castigo. Para que esto no ocurra, la organización debe comunicar claramente que el feedback no busca culpables, sino oportunidades de mejora. Este enfoque reduce resistencias y convierte la evaluación en una palanca de crecimiento. Incluso, los líderes más efectivos son aquellos que solicitan feedback proactivamente. 10. Midiendo evolución a lo largo del tiempo Una sola evaluación, aislada, puede no ser concluyente. Pero cuando se mide la evolución de un líder durante varios periodos —comparando áreas de mejora detectadas con acciones implementadas— se obtiene una visión más objetiva y consistente. Esto refuerza la transparencia y consolida el sistema como una herramienta de desarrollo gerencial. Conclusión Evaluar a los líderes sin sesgos de poder es posible, pero requiere determinación, procesos estructurados y una cultura organizacional que valore la verdad por encima de la conveniencia. Las empresas que lo logran no solo obtienen una visión más realista de sus capacidades de liderazgo, sino que generan una señal potente: aquí, todos rendimos cuentas. Y esa es, en definitiva, la esencia de una gestión del desempeño verdaderamente madura.

¿Qué impacto tiene la gestión del desempeño en la retención del talento clave?

En un entorno de negocios cada vez más competitivo, donde atraer y retener a los mejores profesionales representa una ventaja estratégica sustancial, la gestión del desempeño ya no puede entenderse solo como un mecanismo de control. Se ha convertido en un eje articulador entre la experiencia del colaborador, su desarrollo profesional y su permanencia en la organización. La gestión del desempeño, bien diseñada y correctamente implementada, puede marcar la diferencia entre conservar talento valioso o perderlo hacia la competencia. 1. El talento clave exige reconocimiento, no solo compensación Los profesionales de alto potencial no se vinculan únicamente con las organizaciones por el salario. Valoran profundamente ser vistos, escuchados y reconocidos por su aporte diferencial. Un sistema de gestión del desempeño que identifica, mide y visibiliza sus logros de forma sistemática genera un efecto inmediato de validación. Este reconocimiento, cuando es oportuno, específico y ligado a resultados estratégicos, fortalece el compromiso del colaborador con la empresa. 2. Evaluar no es solo medir: es trazar un plan de carrera Uno de los principales motivos por los cuales el talento clave decide abandonar una organización es la falta de visión de crecimiento. La evaluación de desempeño debe ser mucho más que una calificación anual: debe ser la puerta de entrada a un plan de desarrollo individual. Cuando el sistema permite identificar competencias críticas, brechas formativas y oportunidades de ascenso, se transforma en una hoja de ruta personalizada. El mensaje que se transmite es claro: “Vemos tu potencial y apostamos por tu evolución con nosotros”. 3. El feedback como combustible de la permanencia La falta de retroalimentación es uno de los silenciosos asesinos de la motivación. Un profesional de alto desempeño que no recibe guía, ni feedback correctivo ni afirmativo, puede comenzar a sentir que su esfuerzo pasa desapercibido. Un sistema de gestión del desempeño efectivo debe institucionalizar momentos frecuentes de feedback, donde el líder, con inteligencia emocional, actúe como mentor y no como juez. Estos espacios, bien llevados, refuerzan el vínculo de pertenencia. 4. Evaluaciones justas fortalecen la percepción de equidad interna El talento clave suele ser muy sensible a las percepciones de justicia organizacional. Si observa que los procesos de evaluación son inconsistentes, manipulables o influidos por favoritismos, su nivel de satisfacción se deteriora. Un sistema objetivo, claro, transparente y coherente transmite equidad. Y donde hay justicia, hay fidelidad. La retención se fortalece cuando el colaborador percibe que el sistema valora lo que realmente importa y lo hace sin privilegios ocultos. 5. La gestión del desempeño como palanca de motivación intrínseca Los profesionales de alto rendimiento no solo trabajan por objetivos externos; están movidos por una profunda motivación interna: el deseo de mejorar, de superar retos, de dominar su campo. Una buena gestión del desempeño estimula esa motivación cuando le plantea desafíos ambiciosos, le ofrece retroalimentación significativa y reconoce el progreso. Esto fortalece el engagement, un predictor directo de permanencia. 6. Conexión entre desempeño y oportunidades visibles La gestión del desempeño se convierte en una herramienta de retención cuando los resultados individuales se traducen en consecuencias concretas: oportunidades de liderar proyectos, ascensos, asignaciones estratégicas. Cuando el colaborador percibe que el esfuerzo tiene correlato visible, se potencia su permanencia. Lo contrario, es decir, el estancamiento a pesar del buen desempeño, genera frustración y, a menudo, renuncia. 7. Impacto del liderazgo en la retención del alto desempeño El líder inmediato es el principal factor de retención del talento. Un sistema de gestión del desempeño bien articulado empodera al líder para actuar como desarrollador, no solo como evaluador. Lo ayuda a entender quiénes son sus perfiles clave, qué los motiva y qué acciones deben tomarse para consolidar su vínculo con la organización. Un liderazgo formado en gestión del desempeño se convierte en un ancla para el talento. 8. Segmentación del talento en función de su contribución estratégica Una gestión del desempeño avanzada permite mapear al talento no solo por su rendimiento actual, sino por su potencial futuro. Esta visión permite a la organización diferenciar su estrategia de retención, invirtiendo más en los perfiles que representan un alto impacto futuro. Sin este mapa, la empresa corre el riesgo de tratar a todos por igual y, por ende, de perder a los mejores por no haber actuado a tiempo. 9. Prevención del desgaste emocional del colaborador de alto rendimiento Paradójicamente, los talentos más valiosos son también los más expuestos al burnout, la sobrecarga y la autoexigencia extrema. Una buena gestión del desempeño también incluye la conversación sobre bienestar, equilibrio y límites saludables. Si el sistema identifica signos de desgaste temprano, puede intervenir y evitar que el talento clave se desvincule por cansancio, estrés o falta de apoyo. 10. El riesgo de la no gestión: desconexión silenciosa No gestionar el desempeño equivale a dejar el talento librado al azar. Cuando no se conversa sobre resultados, potencial y futuro, el colaborador empieza a desconectarse emocional y cognitivamente. Puede seguir cumpliendo tareas, pero ya no se siente parte del proyecto. Esta desconexión silenciosa es la antesala de la salida, y suele ser evitable con procesos de gestión activos y empáticos. Conclusión La gestión del desempeño no es una herramienta administrativa; es una estrategia de retención. Si está diseñada desde una mirada humana, enfocada en el desarrollo, la equidad y la oportunidad, se convierte en el mayor factor de fidelización del talento clave. Las organizaciones que deseen mantenerse competitivas no deben preguntarse cuánto cuesta invertir en este sistema, sino cuánto pierden al no hacerlo.

¿Cómo debe adaptarse la evaluación de desempeño a generaciones como los millennials y centennials?

La irrupción de nuevas generaciones en el mundo laboral no solo ha transformado las formas de trabajar, sino que también ha puesto en cuestión los sistemas tradicionales de evaluación de desempeño. Millennials y centennials —que hoy componen un porcentaje creciente de la fuerza laboral— tienen expectativas distintas sobre su lugar en la organización, su crecimiento profesional y el tipo de liderazgo al que responden. Ignorar estas diferencias es un error estratégico. Adaptar la evaluación a estas nuevas lógicas no es una opción, es una condición para mantenerlos comprometidos, productivos y fidelizados.

1. Abandonar los ciclos anuales de evaluación por esquemas continuos y dinámicos

Estas generaciones no quieren esperar doce meses para recibir feedback. Su ritmo mental, influenciado por la inmediatez digital, exige conversaciones más frecuentes, ágiles y contextuales. La evaluación del desempeño debe evolucionar hacia formatos trimestrales o incluso mensuales, acompañados por sesiones cortas de seguimiento. Este enfoque continuo permite corregir el rumbo con agilidad, celebrar logros recientes y mantener alta la motivación.

2. Integrar herramientas digitales y mobile-friendly

El canal importa tanto como el contenido. Millennials y centennials se sienten más cómodos interactuando con plataformas intuitivas, visuales y móviles. Por eso, es recomendable utilizar sistemas de gestión del desempeño accesibles desde sus dispositivos, que permitan autoseguimiento, retroalimentación en tiempo real y visualización de métricas personales de manera sencilla. La interfaz es parte de la experiencia, y en estas generaciones, la experiencia es parte del compromiso.

3. Priorizar la retroalimentación constructiva, específica y bilateral

El feedback descendente, vertical y genérico ya no funciona con estas generaciones. Esperan una conversación donde también puedan expresar sus expectativas, frustraciones y propuestas. La evaluación debe convertirse en una instancia de diálogo más que en un veredicto. Es fundamental capacitar a los líderes para conducir conversaciones de desarrollo, no de juicio, y para escuchar activamente a sus colaboradores.

4. Fomentar la co-creación de metas y no la imposición unilateral

Estas generaciones valoran la autonomía, el propósito y el sentido de pertenencia. Si los objetivos son impuestos de forma unilateral, el nivel de compromiso será superficial. Es preferible co-construir metas claras, desafiantes pero alcanzables, alineadas a las prioridades del negocio y a los intereses del colaborador. Esta práctica fortalece el ownership y transforma la evaluación en una oportunidad de crecimiento mutuo.

5. Incorporar métricas cualitativas y de impacto social o cultural

Millennials y centennials no solo buscan cumplir tareas; quieren sentir que están contribuyendo a algo más grande. Por ello, los sistemas de evaluación deben considerar indicadores que no sean puramente numéricos. Participación en iniciativas de impacto, actitud colaborativa, liderazgo informal, creatividad y alineación con los valores organizacionales son dimensiones que conectan con su visión del trabajo.

6. Reconocer de forma frecuente y significativa los avances

Para estas generaciones, el reconocimiento no es un lujo, es una necesidad. No exigen grandes premios, sino una cultura que visibilice sus logros. La evaluación debe integrar mecanismos de reconocimiento oportuno, como menciones públicas, acceso a nuevos desafíos o mensajes personalizados del líder. El reconocimiento fortalece el vínculo emocional con la organización y estimula el rendimiento sostenido.

7. Diseñar sistemas de evaluación que promuevan el aprendizaje continuo

Ambas generaciones tienen un fuerte deseo de crecer, explorar y aprender constantemente. Por eso, la evaluación debe estar íntimamente ligada a rutas de desarrollo. Identificar brechas, diseñar planes de mejora personalizados y vincular el rendimiento con acceso a formación (formal o experiencial) es clave para sostener su compromiso. Aprender es, para ellos, parte de trabajar.

8. Respetar su necesidad de flexibilidad y balance vida-trabajo

Estas generaciones valoran profundamente el equilibrio entre su vida personal y profesional. Un sistema de evaluación que solo mida resultados sin considerar la forma en que se alcanzan puede ser percibido como autoritario o insensible. Incorporar indicadores como gestión del tiempo, eficiencia colaborativa y calidad de entregables sobre cantidad de horas ayuda a alinear expectativas sin sacrificar bienestar.

9. Promover una cultura de feedback horizontal entre pares

Los millennials y centennials tienden a relacionarse desde una lógica más horizontal, donde el respeto no se construye por jerarquía sino por aporte real. Incluir evaluaciones entre pares, autoevaluaciones honestas y sistemas colaborativos de reconocimiento genera un entorno donde el feedback fluye de forma más natural y valiosa. Además, permite detectar aspectos del desempeño que muchas veces los líderes no alcanzan a observar.

10. Generar experiencias de evaluación memorables, no temidas

Estas generaciones aprecian las experiencias que los inspiran. Las evaluaciones deben dejar de ser momentos de tensión para convertirse en hitos de reflexión, crecimiento y conexión. El lenguaje, el entorno y la actitud del evaluador importan. Cuando la evaluación se transforma en un momento que los hace sentir valorados y proyectados, el rendimiento se potencia. Lo opuesto, una experiencia impersonal y fría, aleja y desconecta.

Conclusión

La evaluación del desempeño para millennials y centennials no puede ser una réplica del pasado. Debe hablar su idioma, respetar sus valores y potenciar sus fortalezas. Las organizaciones que entienden esta nueva lógica no solo logran mejores resultados, sino que se convierten en imanes de talento joven con propósito. Adaptarse no es renunciar a la exigencia, es actualizar la forma en que se construye el alto desempeño.

¿Qué estrategias pueden reducir la subjetividad en las evaluaciones?

La subjetividad es uno de los principales enemigos silenciosos en los procesos de evaluación del desempeño. Puede distorsionar decisiones, desmotivar al talento y generar climas laborales injustos. Cuando un sistema de gestión del rendimiento es percibido como arbitrario o influenciado por apreciaciones personales, pierde legitimidad. Para las organizaciones que buscan una cultura de alto desempeño, reducir la subjetividad no es solo una cuestión técnica, es una decisión estratégica que impacta la meritocracia, la confianza y los resultados.

1. Establecer indicadores de desempeño objetivos, claros y medibles

La primera medida para eliminar la subjetividad es definir métricas concretas. Estas deben estar directamente relacionadas con el rol, alineadas con los objetivos del área y del negocio, y ser comprensibles por el colaborador. Indicadores como cumplimiento de plazos, nivel de calidad, eficiencia operativa, impacto económico, satisfacción del cliente o resolución de problemas permiten medir resultados reales y no percepciones. Cuanto más clara sea la métrica, menor es el espacio para interpretaciones personales.

2. Diseñar escalas de evaluación con descripciones conductuales precisas

Muchos sistemas de evaluación utilizan escalas del 1 al 5 o porcentajes, pero sin definir qué significa cada nivel. Esto deja espacio a que cada evaluador interprete de manera distinta qué es “excelente” o “aceptable”. La solución es implementar escalas con descriptores conductuales. Por ejemplo, en vez de solo poner “3 – Cumple expectativas”, describir: “Entrega tareas dentro del plazo establecido, mantiene la calidad y responde adecuadamente a cambios”. Esto estandariza los criterios.

3. Capacitar a los evaluadores en competencias de observación y juicio objetivo

Muchos líderes evalúan basados en su impresión general, en su relación personal con el evaluado o en un solo evento puntual. Por eso, la formación de líderes en evaluación es clave. Deben aprender a observar comportamientos, registrar evidencias, evitar sesgos cognitivos comunes como el efecto halo o la tendencia a la media, y argumentar con hechos. Evaluar es una competencia, no una función administrativa.

4. Utilizar múltiples fuentes de información: evaluación 360°

Incorporar diferentes perspectivas ayuda a diluir los sesgos individuales. La evaluación 360°, que incluye la visión del jefe directo, los pares, los subordinados e incluso clientes internos, genera una imagen más rica y equilibrada del desempeño. La clave está en estructurar bien las preguntas, proteger el anonimato y cruzar los resultados con criterio. Cuanto más diversos los puntos de vista, más confiable el resultado.

5. Implementar plataformas digitales con trazabilidad de resultados

El uso de herramientas tecnológicas no solo agiliza el proceso, sino que permite almacenar y consultar datos históricos, comparar evaluaciones a lo largo del tiempo y detectar inconsistencias. Una plataforma bien diseñada también puede incluir alertas sobre desviaciones sospechosas (como evaluaciones extremadamente altas o bajas respecto al promedio del área) y sugerencias basadas en analítica avanzada. La tecnología aporta evidencia y consistencia.

6. Incorporar evidencia documentada como respaldo de la evaluación

En los sistemas más avanzados, cada evaluación debe estar respaldada por ejemplos específicos de comportamiento o entregables. Esto obliga al evaluador a justificar su puntuación con hechos concretos, disminuyendo el peso de las percepciones personales. Además, permite al evaluado entender con mayor claridad en qué debe mejorar. La cultura de la evidencia eleva el estándar del proceso.

7. Fomentar sesiones de calibración entre líderes

La calibración es un espacio donde diferentes evaluadores comparten y contrastan sus criterios antes de cerrar las evaluaciones. En estas sesiones, se discuten casos límite, se comparan estándares entre áreas y se busca armonizar los juicios. Esto reduce la dispersión y asegura que todos estén aplicando las mismas reglas. La coordinación entre líderes es vital para construir justicia organizacional.

8. Establecer controles cruzados o revisión por parte de Recursos Humanos

El área de Recursos Humanos puede funcionar como revisor imparcial para detectar evaluaciones inconsistentes, incoherentes o que puedan estar influenciadas por conflictos interpersonales. Su rol no es intervenir en cada puntuación, sino garantizar que el sistema se esté aplicando de manera justa. Este control de calidad aporta seguridad y transparencia.

9. Incorporar la autoevaluación como parte del proceso

Permitir que el colaborador se evalúe a sí mismo promueve la autorreflexión y permite comparar su percepción con la del evaluador. Si hay grandes diferencias, se abre un espacio para conversar y entender las causas. La autoevaluación, lejos de ser un ejercicio simbólico, enriquece la conversación y visibiliza expectativas desalineadas.

10. Medir la evolución del desempeño y no solo el momento actual

Evaluar con base únicamente en los últimos meses o en un evento reciente distorsiona la visión global del desempeño. Para evitar esta miopía temporal, es importante considerar la evolución del colaborador durante todo el ciclo evaluativo. Esto implica registrar avances, retrocesos, cambios de rol y aprendizajes. La evaluación entonces no es un juicio aislado, sino la lectura de una trayectoria.

Conclusión

La subjetividad no puede eliminarse completamente, porque las personas evalúan desde sus experiencias y emociones. Pero sí puede reducirse a través de diseño, formación, evidencia y tecnología. Un sistema de evaluación justo, objetivo y bien gestionado es una herramienta poderosa para construir credibilidad interna, tomar decisiones acertadas y motivar al talento. Las organizaciones que apuestan por evaluaciones sin subjetividad no solo ganan en precisión, ganan en cultura, en equidad y en resultados.

¿Cómo actuar ante un colaborador con gran actitud pero bajo desempeño técnico?

En toda organización, tarde o temprano aparece un perfil que representa un verdadero dilema para los líderes: el colaborador que muestra una actitud ejemplar, compromiso irreprochable, disposición permanente a ayudar y una integración cultural destacable, pero cuyos resultados técnicos no están a la altura de las expectativas del cargo. Actuar frente a esta situación exige equilibrio, sensibilidad organizacional y una visión estratégica centrada en el desarrollo y la optimización del talento.

1. Identificar la causa raíz del bajo desempeño técnico

Antes de tomar cualquier decisión, el líder debe realizar un diagnóstico preciso. ¿El bajo desempeño técnico se debe a una brecha de conocimientos? ¿Falta de experiencia? ¿Errores de formación inicial? ¿O es un tema estructural, como haber sido ubicado en un rol incorrecto? Este análisis puede incluir revisión de entregables, observación directa, entrevistas de retroalimentación y, en casos más avanzados, evaluaciones de competencias técnicas. Sin claridad sobre la causa, cualquier acción será ineficaz o injusta.

2. Diferenciar entre un problema de incapacidad y uno de desarrollo

Es fundamental distinguir si el colaborador tiene el potencial para desarrollar las habilidades que le faltan, o si se enfrenta a un límite técnico difícil de superar. Cuando hay potencial —es decir, capacidad de aprendizaje, plasticidad cognitiva, disposición para formarse— la empresa debe invertir en su desarrollo. Pero si el diagnóstico indica que, a pesar de los esfuerzos, no alcanzará el nivel requerido, puede ser necesario considerar una reubicación funcional.

3. Diseñar un plan de desarrollo individual específico

Si se opta por desarrollar al colaborador, el siguiente paso es diseñar un plan de mejora técnica que incluya metas claras, recursos disponibles y un cronograma definido. Este plan debe ser acordado entre líder y colaborador, y puede contemplar mentorías internas, formación técnica, proyectos controlados con retroalimentación continua y revisión periódica del progreso. El plan no puede quedar como una intención: debe estar documentado, monitoreado y orientado al logro.

4. Designar un referente técnico o mentor acompañante

Asignar a un mentor técnico con experiencia puede acelerar el proceso de aprendizaje y ofrecer apoyo personalizado. Este referente no solo enseña, sino que también modela buenas prácticas, ofrece consejos aplicados y permite que el colaborador aprenda en contexto real. Es clave que esta figura sea seleccionada cuidadosamente, considerando no solo su conocimiento, sino también su capacidad pedagógica y empatía.

5. Comunicar con claridad, honestidad y empatía la situación

El líder debe tener una conversación clara con el colaborador. No se trata de reprochar ni de minimizar su actitud, sino de reconocer sus fortalezas y expresar con objetividad el área crítica que debe mejorar. La honestidad, combinada con respeto y orientación a soluciones, fortalece la confianza. Evitar la conversación por temor a desmotivar puede resultar en consecuencias mayores: frustración, desgaste y deterioro del clima.

6. Evaluar la posibilidad de reubicación o cambio de rol

En algunos casos, el problema no es de capacidad sino de encaje. El colaborador puede tener un perfil excelente para otro tipo de tareas o roles. Si la organización tiene la posibilidad, explorar internamente posiciones donde sus habilidades actitudinales puedan brillar sin requerir niveles técnicos tan exigentes puede ser una solución estratégica. Reubicar no es retroceder, es optimizar el talento en función de su mejor aporte.

7. Establecer criterios de seguimiento con fechas concretas

El plan de mejora o transición debe tener plazos. No se trata de presionar al colaborador, pero sí de evitar la ambigüedad. Si no hay una fecha para revisar el avance, todo queda en promesas. Las reuniones de seguimiento permiten ajustar el proceso, validar avances, reforzar la motivación y tomar decisiones basadas en evidencia. Sin seguimiento, no hay desarrollo posible.

8. Documentar el proceso para asegurar trazabilidad y transparencia

Llevar registro formal de cada etapa del proceso —diagnóstico, plan de acción, reuniones de seguimiento, resultados parciales— es vital para la gestión del caso. No solo permite actuar con justicia ante cualquier decisión futura, sino que muestra al colaborador que se está invirtiendo en su mejora de forma profesional. La trazabilidad protege tanto al colaborador como a la organización.

9. Valorar y reconocer la actitud como un activo organizacional

Durante todo el proceso, es clave reforzar que la actitud del colaborador es un valor que la empresa aprecia profundamente. Reconocer públicamente su disposición, su colaboración y su compromiso genera confianza y disminuye la ansiedad. Esto también envía un mensaje cultural poderoso: en esta organización, la actitud importa tanto como la habilidad, y ambos aspectos se gestionan con el mismo profesionalismo.

10. Tomar decisiones finales desde una visión de equidad, no de urgencia

Si, tras un proceso estructurado, respetuoso y sostenido, el colaborador no logra alcanzar el nivel técnico mínimo requerido, la organización debe tomar una decisión. Esta puede ser su salida o su relocalización. Pero debe hacerse desde la equidad, explicando el recorrido, reconociendo los esfuerzos y ofreciendo, en lo posible, orientación para su futuro laboral. Actuar tarde o de forma improvisada solo amplifica el impacto negativo.

Conclusión

Un colaborador con gran actitud pero bajo desempeño técnico no es un problema, es una oportunidad. Oportunidad para fortalecer los procesos de desarrollo interno, para mejorar la lectura del talento y para afirmar que una cultura organizacional madura sabe distinguir el valor humano más allá de los resultados inmediatos. Actuar con sensibilidad, método y visión estratégica ante este perfil no solo mejora el desempeño individual, sino que eleva el estándar de gestión humana en toda la organización.

¿Qué herramientas digitales son más efectivas para la medición del desempeño en entornos híbridos?

Los modelos de trabajo híbrido, donde los colaboradores alternan entre el trabajo presencial y el remoto, han obligado a las organizaciones a repensar profundamente la forma en que se mide el desempeño. La supervisión visual dejó de ser una fuente válida, y la productividad ya no se puede inferir a partir de la presencia física. En este contexto, la tecnología se convierte en aliada clave para gestionar, monitorear y optimizar el rendimiento con transparencia, equidad y eficacia.

Seleccionar las herramientas adecuadas no es simplemente una decisión técnica: es una decisión estratégica que impacta la cultura organizacional, la confianza del equipo y la calidad de las decisiones de liderazgo.

1. Plataformas de gestión de objetivos y resultados: OKR software

Herramientas como Workboard, Weekdone, Gtmhub o Perdoo permiten establecer, visualizar y hacer seguimiento de OKRs (Objectives and Key Results) tanto a nivel individual como de equipo. Estas plataformas promueven la alineación de esfuerzos, la transparencia organizacional y el monitoreo en tiempo real del cumplimiento de metas estratégicas. Al utilizar OKRs como eje del rendimiento, el enfoque cambia de actividad a impacto, que es lo que realmente interesa en un entorno híbrido.

2. Sistemas de feedback continuo y revisión de desempeño: 15Five, Culture Amp, Leapsome

Estas plataformas permiten realizar evaluaciones de desempeño continuas, check-ins semanales, encuestas de pulso, feedback entre pares y conversaciones estructuradas entre líder y colaborador. 15Five, por ejemplo, ofrece funcionalidades que combinan desarrollo personal, alineación con objetivos y salud emocional. En entornos híbridos, donde la interacción espontánea disminuye, estos sistemas digitalizan y sistematizan la conversación de desempeño, haciendo visible lo que antes fluía de forma informal.

3. Herramientas de colaboración con analítica de productividad: Microsoft Viva, Slack Analytics, Google Workspace Insights

Estas soluciones no están diseñadas exclusivamente para medir desempeño, pero ofrecen métricas muy útiles en un entorno híbrido: nivel de colaboración, frecuencia de participación en proyectos, tiempo de respuesta, y patrones de comunicación. Microsoft Viva, por ejemplo, integra productividad, bienestar, aprendizaje y comunicación, generando reportes inteligentes que permiten a los líderes tomar decisiones más completas sobre el rendimiento de sus equipos.

4. Plataformas de gestión del rendimiento integradas en HRIS: SAP SuccessFactors, Workday, Oracle HCM

Los sistemas de información de recursos humanos (HRIS) más robustos incluyen módulos completos de gestión del desempeño. Estos permiten vincular la evaluación con la planificación de sucesiones, el desarrollo de competencias, la compensación y el potencial de carrera. Para grandes organizaciones híbridas, esta integración es esencial: ofrece una visión 360° del colaborador y permite escalar el proceso sin perder personalización.

5. Herramientas de autoevaluación y desarrollo personalizado: BetterUp, CoachHub, Pluma

En entornos híbridos, donde el tiempo y el espacio son más autónomos, las plataformas de coaching digital y desarrollo profesional ayudan al colaborador a ser protagonista de su propio desempeño. Estas herramientas permiten definir metas personales, recibir coaching profesional, dar seguimiento a las habilidades blandas y registrar avances en comportamientos clave. Cuando la autogestión se convierte en parte del sistema de evaluación, se potencia el compromiso individual.

6. Dashboards de productividad y análisis de desempeño: ActivTrak, Time Doctor, Hubstaff

Aunque son herramientas que deben usarse con criterio ético, pueden ofrecer información valiosa sobre cómo se distribuye el tiempo de trabajo, qué aplicaciones se utilizan con mayor frecuencia y qué hábitos están relacionados con mayor rendimiento. No se trata de controlar cada movimiento, sino de obtener patrones que permitan mejorar la organización personal, la gestión del tiempo y la asignación de tareas. En entornos híbridos, estas métricas ofrecen evidencia en lugar de suposiciones.

7. Encuestas de clima laboral y compromiso: Officevibe, TinyPulse, Glint

El rendimiento no puede entenderse sin contexto emocional. Estas plataformas permiten medir en tiempo real el estado emocional de los equipos, su nivel de compromiso, percepción de justicia, carga laboral y relación con los líderes. En formatos híbridos, donde la desconexión emocional puede pasar desapercibida, estas herramientas alertan a los líderes antes de que el bajo rendimiento se manifieste de forma crítica.

8. Sistemas de gamificación del rendimiento: Kazoo, Motivosity, Bunchball

En equipos jóvenes o con alto dinamismo, introducir elementos de gamificación puede estimular la participación, la mejora continua y la sana competencia. Estos sistemas asignan puntos por logros, reconocimientos entre pares, cumplimiento de retos y participación en proyectos. Si bien no reemplazan un sistema formal de evaluación, actúan como complemento motivacional que mantiene activo el interés por rendir.

9. Integración con plataformas de gestión de proyectos: Asana, Trello, Jira, Monday.com

Muchas empresas híbridas ya gestionan el trabajo a través de plataformas colaborativas. Utilizar estas mismas herramientas como parte del sistema de desempeño permite evaluar en base a entregables reales, cumplimiento de tareas, eficiencia en los plazos y calidad de contribuciones. Además, estas herramientas permiten visualizar el desempeño por proyecto, lo cual es clave en organizaciones orientadas a resultados.

10. Relevamiento de datos de performance con People Analytics: Visier, Tableau, Power BI

La aplicación de People Analytics transforma los datos de desempeño en insights accionables. Estas plataformas permiten cruzar variables como desempeño individual, rotación, ausentismo, satisfacción y resultados de negocio. En un entorno híbrido, donde los datos se dispersan entre plataformas, consolidar esa información en dashboards estratégicos permite a RRHH y líderes tomar decisiones basadas en evidencia y no en percepción.

Conclusión

La medición del desempeño en entornos híbridos exige nuevas herramientas, nuevas mentalidades y un uso estratégico de la tecnología. Las empresas que mejor lo gestionen no serán necesariamente las que más controlen, sino las que mejor comprendan el comportamiento del talento a través de datos, conversaciones y plataformas que equilibren autonomía con responsabilidad. El rendimiento hoy ya no se ve, se analiza. Y quienes sepan leerlo bien, liderarán el futuro del trabajo.

¿Qué consecuencias trae una mala gestión del desempeño a nivel financiero?

Una gestión ineficiente o deficiente del desempeño laboral no solo afecta la moral interna o la cultura organizacional; también tiene impactos financieros tangibles, sostenidos y, en muchos casos, subestimados. El rendimiento de los colaboradores está directamente vinculado al rendimiento del negocio. Por ello, una mala gestión del desempeño actúa como una fuga de valor, erosionando silenciosamente los márgenes, debilitando la competitividad y comprometiendo la rentabilidad. 1. Incremento de costos por baja productividad La consecuencia más inmediata y visible es la caída en la productividad. Cuando no se gestionan adecuadamente las metas, los estándares de calidad o la responsabilidad individual, los equipos tienden a operar por debajo de su capacidad real. Las tareas se demoran, se duplican esfuerzos, se pierden oportunidades. La organización, en consecuencia, incurre en mayores costos por cada unidad de valor producida. Este desfase entre el costo del talento y su entrega efectiva deteriora el margen operativo. 2. Pérdida de talento de alto desempeño (costos de rotación no planificada) Una gestión pobre del desempeño suele desmotivar a los colaboradores más comprometidos y con mejor rendimiento. Cuando estos perfiles perciben que sus esfuerzos no son reconocidos, que la evaluación es arbitraria o que no existen mecanismos reales de desarrollo, tienden a desvincularse. Reemplazarlos implica un costo directo: procesos de reclutamiento, selección, onboarding y curva de aprendizaje. Según cifras de mercado, reemplazar a un profesional clave puede costar entre un 50 % y un 200 % de su salario anual. 3. Promociones erróneas y asignaciones mal fundamentadas Una evaluación poco rigurosa o sesgada puede llevar a promover a personas por motivos equivocados: antigüedad, afinidad personal o visibilidad política. Cuando se premia el bajo rendimiento o se asignan responsabilidades estratégicas a colaboradores no calificados, las consecuencias operativas y financieras son graves. Se deterioran procesos, se afectan clientes internos o externos y se incrementa el riesgo reputacional. Cada mala decisión basada en un sistema de desempeño deficiente se traduce en costos directos e indirectos. 4. Desalineación entre el esfuerzo individual y los objetivos del negocio Cuando el sistema de desempeño no está vinculado a los objetivos estratégicos de la empresa, los colaboradores tienden a enfocarse en tareas rutinarias o en actividades que no generan valor real. Esta desconexión genera desperdicio de tiempo, recursos y talento. Es común que equipos enteros trabajen intensamente… en la dirección equivocada. Financiera y operativamente, esto se traduce en menor retorno por cada dólar invertido en capital humano. 5. Aumento de conflictos laborales y demandas legales La falta de claridad en los criterios de evaluación puede dar lugar a percepciones de favoritismo, discriminación o injusticia. Esto, a su vez, puede derivar en conflictos internos, que deterioran la cohesión del equipo, pero también en conflictos formales, como denuncias ante instancias legales o sindicales. El costo financiero de estos litigios puede ser elevado, considerando honorarios legales, compensaciones, sanciones regulatorias y daño reputacional. 6. Disminución del compromiso y su impacto en la rentabilidad Los estudios muestran que el engagement de los colaboradores está directamente vinculado a su percepción de justicia, reconocimiento y crecimiento. Una mala gestión del desempeño erosiona estos pilares, generando desmotivación, apatía y desconexión. Este fenómeno tiene un impacto financiero real: Gallup estima que las organizaciones con bajo compromiso laboral pierden entre el 18 % y 34 % de su rentabilidad anual por colaborador. 7. Costos ocultos por errores no detectados o retrocesos Cuando no se mide el desempeño de manera adecuada, los errores recurrentes no se identifican a tiempo, los colaboradores no reciben retroalimentación para mejorar y los problemas operativos se acumulan. Esto genera re-trabajo, desperdicio de insumos, fallos en la atención al cliente y deterioro en la calidad del producto o servicio. Todos estos aspectos conllevan un impacto financiero acumulativo que a menudo no se asocia directamente con la gestión del rendimiento, pero que es consecuencia directa de su ausencia o mala ejecución. 8. Pérdida de clientes por incumplimiento de estándares de servicio En muchos casos, el desempeño deficiente de un área o equipo se manifiesta directamente en la experiencia del cliente. Cuando los estándares de servicio no son monitoreados ni corregidos, la insatisfacción del cliente aumenta, las quejas se acumulan y, eventualmente, se pierden cuentas estratégicas. Cada cliente perdido representa un costo de oportunidad no recuperable, además del costo de adquisición de uno nuevo, que suele ser mucho más alto. 9. Imposibilidad de planificar sucesiones y desarrollo interno con precisión Sin datos confiables sobre el rendimiento real de los colaboradores, la planificación de reemplazos críticos o ascensos estratégicos se vuelve arbitraria. Esto implica que, ante una vacante clave, la empresa no pueda reaccionar con rapidez ni eficacia, viéndose obligada a cubrir desde fuera a costos mucho más altos o dejando el cargo vacante, con todo el impacto operativo y financiero que ello representa. 10. Impacto negativo en la valorización de la empresa y en decisiones de inversión Las organizaciones que tienen sistemas de evaluación poco claros o ineficientes generan dudas entre inversores, socios o compradores potenciales. La gestión del talento es un factor cada vez más evaluado en procesos de due diligence, fusiones y adquisiciones. Una mala práctica de evaluación puede ser vista como un riesgo oculto, con implicancias directas en la valorización de la compañía. En otras palabras, una gestión deficiente del desempeño puede reducir el valor de mercado de una empresa. Conclusión Los efectos de una mala gestión del desempeño trascienden lo interno. Tocan de lleno las finanzas, la eficiencia operativa, la competitividad y la rentabilidad. Las organizaciones que subestiman el valor estratégico de medir, gestionar y desarrollar el rendimiento están asumiendo costos silenciosos que, acumulados, pueden ser letales. Evaluar el desempeño no es solo una práctica de recursos humanos: es una decisión de negocio.

¿Cómo transformar la evaluación en un momento inspirador y no temido?

Para muchos colaboradores, el proceso de evaluación del desempeño es sinónimo de ansiedad, juicio y vulnerabilidad. Esta percepción, tan extendida como nociva, es el resultado de décadas de sistemas mal diseñados, liderazgos formales carentes de empatía y estructuras que han utilizado la evaluación como instrumento de control, más que como una herramienta de desarrollo. Sin embargo, en organizaciones modernas y centradas en las personas, este paradigma está cambiando. Transformar la evaluación en un momento inspirador no solo es posible: es necesario. Y es una de las claves más poderosas para construir culturas de alto rendimiento. 1. Redefinir el propósito del proceso de evaluación El primer paso para cambiar la experiencia de la evaluación es revisar su propósito. Si el colaborador cree que se lo está juzgando, se pondrá a la defensiva. Si percibe que se lo está acompañando, se abrirá al diálogo. El verdadero sentido de la evaluación debe ser el crecimiento, no la comparación. Comunicar este propósito, de forma clara y coherente, es responsabilidad de toda la línea de liderazgo. 2. Sustituir el enfoque correctivo por un enfoque de desarrollo Una evaluación inspiradora no niega los errores, pero los enmarca dentro de una narrativa de mejora. La conversación no gira en torno a lo que falta, sino a lo que puede potenciarse. Se parte del reconocimiento de fortalezas para luego identificar oportunidades de evolución. Esta lógica transforma la percepción del proceso: deja de ser una amenaza y se convierte en una hoja de ruta hacia el futuro. 3. Preparar al líder como facilitador y no como evaluador formal Uno de los principales factores que definen la experiencia de la evaluación es el estilo del líder. Un jefe que aborda la conversación con rigidez, con juicio o sin preparación refuerza el miedo. Por el contrario, un líder que escucha, hace preguntas, valida los logros y acompaña con empatía transforma la evaluación en un espacio de crecimiento. Esto requiere formación en habilidades conversacionales, escucha activa, inteligencia emocional y orientación al desarrollo. 4. Crear un contexto emocional seguro y profesional para la conversación El lugar, el lenguaje, la actitud y el entorno influyen en cómo se vive la evaluación. Un encuentro breve, interrumpido o improvisado transmite falta de interés. En cambio, una conversación en un espacio adecuado, con tiempo reservado, donde se respete la confidencialidad y se cuide el tono, transmite valor y seriedad. La evaluación debe ser tratada como un momento importante, no como un trámite. 5. Incorporar logros concretos y reconocimiento genuino Reconocer no es adular. Reconocer es validar, con evidencia, el aporte real del colaborador. Las evaluaciones inspiradoras comienzan reconociendo éxitos, progresos, aprendizajes, incluso en contextos difíciles. Este acto no solo eleva la autoestima profesional, sino que construye confianza y motiva al colaborador a asumir nuevos retos. El reconocimiento debe ser genuino, específico y conectado con los valores de la organización. 6. Incluir metas personalizadas que conecten con aspiraciones individuales Una de las formas más poderosas de inspirar a través de la evaluación es vincularla con los sueños profesionales del colaborador. ¿A dónde quiere llegar? ¿Qué competencias desea desarrollar? ¿Qué experiencias busca adquirir? Cuando el plan de acción post evaluación incorpora estas aspiraciones, el colaborador se siente visto como persona, no solo como recurso productivo. Este vínculo emocional con el plan refuerza el compromiso. 7. Establecer acuerdos claros de acompañamiento y seguimiento No hay nada más desmotivante que una evaluación que promete desarrollo, pero queda en el olvido. Para que la experiencia sea inspiradora, debe traducirse en acciones concretas: formación, nuevos desafíos, mentorías, cambios de responsabilidad o incluso promoción. Además, debe establecerse un mecanismo de seguimiento regular. Esto refuerza la percepción de que la organización apuesta por el crecimiento real, y no por discursos vacíos. 8. Fomentar la participación activa del colaborador en su propia evaluación La inspiración no se impone, se construye. El colaborador debe ser protagonista de su proceso. Las autoevaluaciones, las reflexiones previas, los espacios para expresar necesidades o expectativas permiten que la conversación no sea unidireccional. Cuando el colaborador participa, aporta y propone, el vínculo con la evaluación se transforma: ya no es algo que se le hace, es algo que construye junto al líder. 9. Usar historias de evolución interna como modelo de inspiración En organizaciones donde la evaluación es parte de una cultura positiva, se visibilizan historias reales de colaboradores que, gracias a su proceso de mejora, asumieron nuevos retos o crecieron profesionalmente. Compartir estas historias inspira, demuestra que el sistema funciona y alimenta la confianza. Las evaluaciones dejan de ser una amenaza cuando se convierten en puertas abiertas al desarrollo visible. 10. Evaluar desde una visión de potencial, no solo desde el pasado Finalmente, una evaluación verdaderamente inspiradora no se queda en el historial. Mira hacia adelante. Analiza el potencial, las competencias emergentes, la capacidad de adaptación, la actitud frente a los desafíos. Este enfoque proyectivo estimula al colaborador a dar lo mejor de sí. Al centrarse en lo que puede ser, en lugar de limitarse a lo que fue, se genera una energía transformadora que impacta tanto al individuo como al equipo. Conclusión Transformar la evaluación del desempeño en un momento inspirador exige rediseñar no solo procesos, sino también mentalidades. Se trata de pasar de la cultura del juicio a la cultura del desarrollo, de ver la evaluación como castigo a verla como impulso. Las organizaciones que logren hacer este cambio no solo mejorarán el rendimiento individual, sino que construirán un ecosistema de confianza, aprendizaje continuo y crecimiento sostenido. Porque cuando las personas se sienten valoradas y proyectadas, su compromiso con la excelencia se multiplica. 🧾 Resumen Ejecutivo La gestión del desempeño laboral, lejos de ser una tarea operativa, se confirma como uno de los ejes estratégicos más determinantes para la competitividad organizacional en la era del trabajo híbrido, el liderazgo distribuido y la retención del talento. A lo largo del presente análisis, se abordaron diez preguntas críticas que todo líder organizacional debe formularse si desea convertir el sistema de gestión del desempeño en un motor real de resultados sostenibles. Se identificaron cinco grandes conclusiones que configuran la hoja de ruta para una nueva cultura de rendimiento alineada al modelo de gestión inteligente que promueve WORKI 360. 1. El colaborador debe ser el protagonista de su desempeño. La autogestión del rendimiento es más que una tendencia: es una capacidad organizacional crítica. Fomentarla a través de objetivos compartidos, visibilidad del avance y retroalimentación continua genera responsabilidad, empoderamiento y una cultura de ownership. 2. La inteligencia emocional ya no es un complemento: es el nuevo estándar de liderazgo. Evaluar y liderar con inteligencia emocional impacta directamente en la productividad, la cohesión de equipos y el compromiso. Transformar líderes en facilitadores emocionales multiplica el rendimiento y previene el desgaste. 3. La objetividad en la evaluación no es opcional. Sistemas con alta subjetividad generan rotación no deseada, inequidad y pérdida de credibilidad. La profesionalización del proceso, el uso de métricas definidas, plataformas tecnológicas y sesiones de calibración intergerencial son medidas obligatorias en un modelo de evaluación maduro. 4. El enfoque de evaluación debe adaptarse a los nuevos perfiles generacionales. Millennials y centennials demandan feedback continuo, propósito, tecnología ágil y oportunidades reales de desarrollo. Si la evaluación no dialoga con estas expectativas, la organización perderá a sus mejores talentos. 5. La evaluación es una palanca de negocio, no solo de gestión humana. Las consecuencias financieras de una mala gestión del desempeño incluyen baja productividad, rotación innecesaria, errores costosos, pérdida de clientes y deterioro en la planificación estratégica del talento. Cada conversación de evaluación mal diseñada representa un costo potencial para la empresa. 🔹 Aporte estratégico de WORKI 360 Los hallazgos y perspectivas desarrollados en este artículo reafirman la importancia de contar con una solución integral como WORKI 360, que no solo automatiza procesos, sino que redefine el modelo mismo de gestión del talento a través de tres principios clave: 1. Centralización del rendimiento, la conversación y el desarrollo en una sola plataforma adaptable a cualquier estructura organizacional. 2. Capacitación y soporte a líderes, con metodologías de evaluación centradas en el crecimiento, no en la sanción. 3. Visibilidad estratégica de la data de desempeño, permitiendo a los comités directivos tomar decisiones informadas, oportunas y alineadas al futuro del negocio. En un entorno donde el desempeño ya no puede medirse con herramientas del pasado, WORKI 360 representa una evolución inteligente, ética y poderosa para construir culturas de rendimiento sostenido, basadas en datos, humanidad y visión estratégica.