Índice del contenido

¿Cómo integrar el feedback 360 en un sistema de evaluación estructurado?

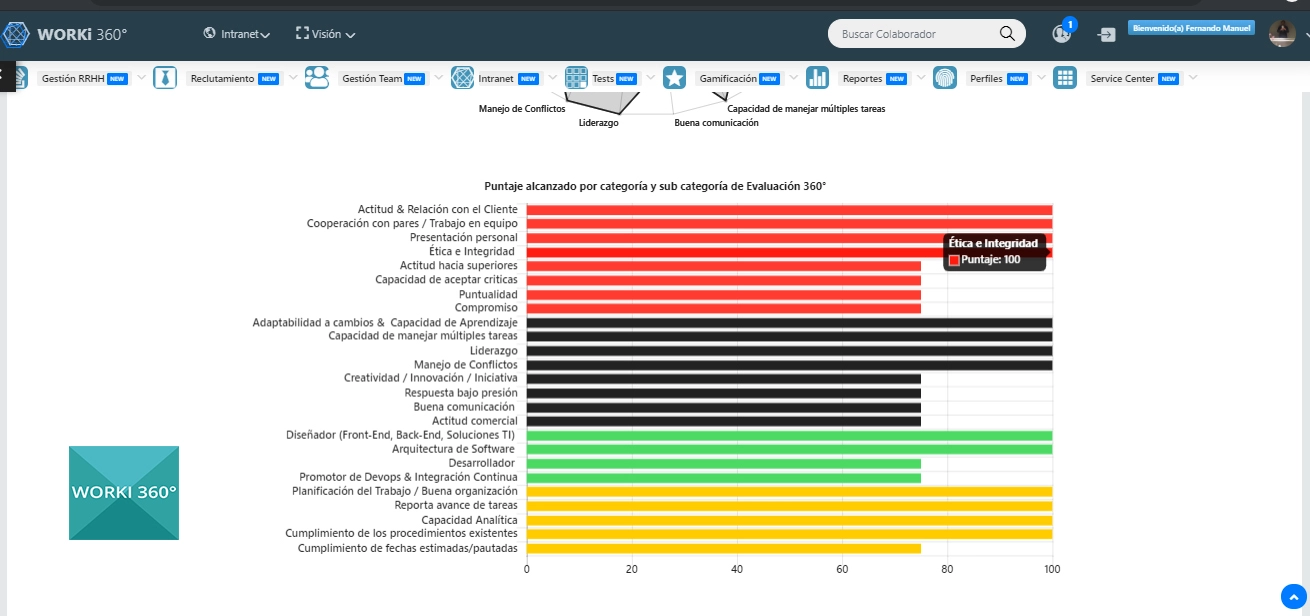

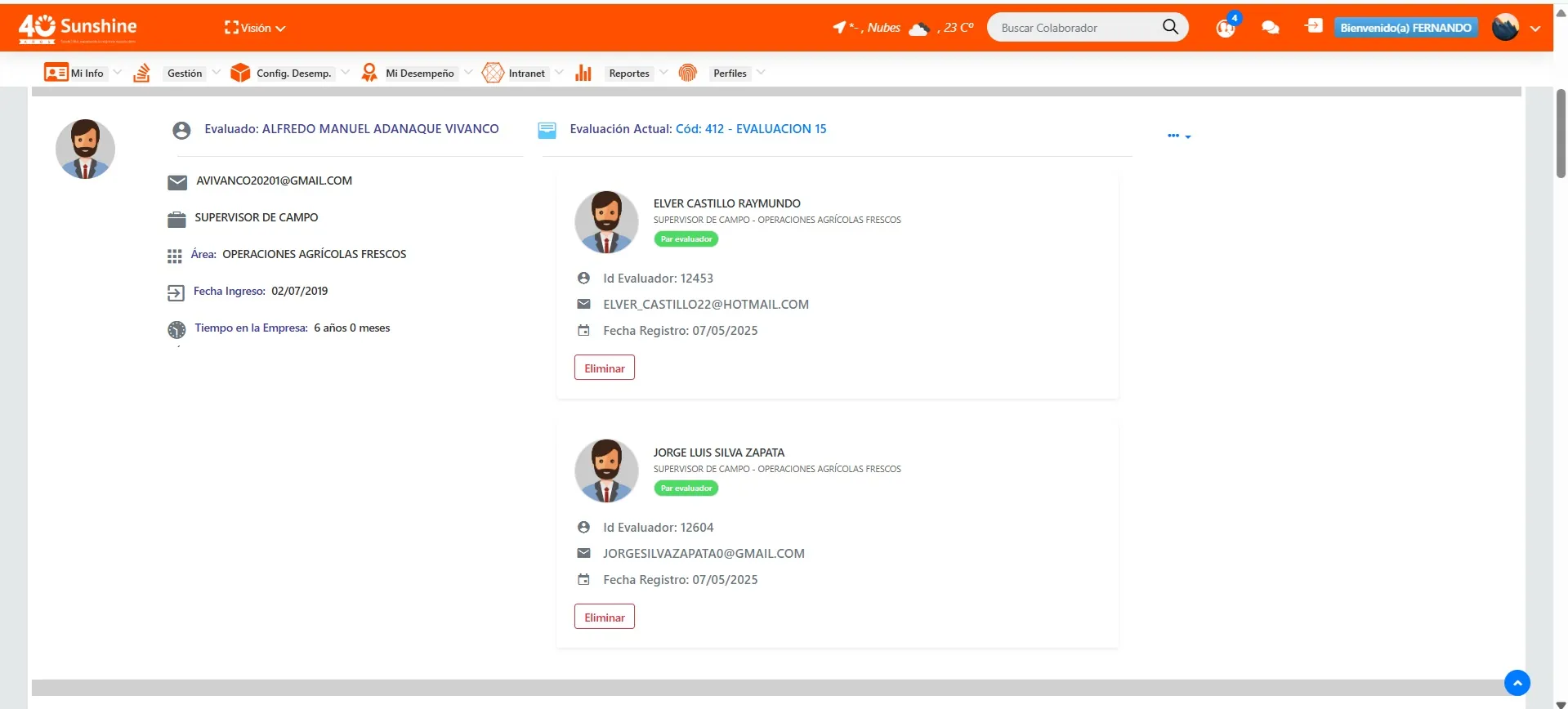

Integrar el feedback 360 en un sistema de evaluación estructurado es un desafío tanto técnico como cultural dentro de las organizaciones. Su implementación requiere una planificación cuidadosa, ya que implica recibir retroalimentación desde múltiples ángulos: superiores, colegas, subordinados e incluso clientes. En contextos gerenciales, esta práctica representa una herramienta de inteligencia organizacional que permite detectar fortalezas, zonas ciegas y oportunidades de desarrollo no visibles con evaluaciones unidireccionales.

1. Comprender la lógica del feedback 360: retroalimentación multidireccional

Mientras que los sistemas tradicionales de evaluación se enfocan en la perspectiva jerárquica, el feedback 360 se fundamenta en la pluralidad de opiniones. Esta metodología busca eliminar los sesgos de un único punto de vista, aportando una visión sistémica del comportamiento del evaluado. Para un gerente, esto significa tener acceso a un panorama más completo y confiable del impacto real que genera cada miembro del equipo en su entorno laboral.

2. Preparación cultural: la clave del éxito

Una organización que no está preparada culturalmente para recibir y ofrecer retroalimentación constructiva y honesta puede ver desvirtuado el proceso. Es fundamental que la alta dirección promueva una cultura de aprendizaje continuo, donde el feedback sea entendido como una herramienta de crecimiento y no como una amenaza. El liderazgo debe modelar esta actitud para que el resto de la organización la adopte.

3. Diseño metodológico del sistema estructurado

Integrar el feedback 360 en un sistema formal requiere definir con claridad los siguientes elementos:

Competencias a evaluar: Deben estar alineadas con la estrategia de la empresa. Ejemplo: liderazgo, comunicación, orientación a resultados.

Escalas de medición: Cuantitativas (1-5) y cualitativas (descripciones o ejemplos concretos).

Frecuencia: ¿Semestral? ¿Anual? La frecuencia debe permitir evolución medible sin saturar al personal.

Roles evaluadores: Quienes participarán del feedback (jefes, pares, colaboradores, clientes internos).

4. Selección y configuración de plataforma tecnológica

El uso de plataformas digitales especializadas en feedback 360 permite estandarizar procesos, generar reportes automáticos y garantizar anonimato cuando sea necesario. Es recomendable optar por soluciones que permitan personalización y análisis predictivo. Ejemplos incluyen: Culture Amp, Leapsome, Trakstar o herramientas propias integradas a sistemas ERP.

5. Entrenamiento de los participantes

Uno de los mayores riesgos del feedback 360 es la falta de criterio o formación en quienes evalúan. Si los evaluadores no saben cómo redactar observaciones útiles o cómo valorar competencias sin sesgos, el sistema pierde legitimidad. Por eso, es indispensable ofrecer workshops o tutoriales internos que guíen sobre cómo dar y recibir retroalimentación efectiva.

6. Acompañamiento posterior a la evaluación

Un error frecuente en las organizaciones es utilizar el feedback 360 como fin en sí mismo. En realidad, este sistema debe alimentar procesos de desarrollo profesional, coaching y planes de mejora individuales. En el caso de líderes, los resultados deberían derivar en programas de mentoring o entrenamiento ejecutivo.

7. Evaluación del sistema y mejora continua

Finalmente, el sistema mismo debe ser evaluado periódicamente. ¿Se sienten escuchados los colaboradores? ¿Las evaluaciones están impactando positivamente en el rendimiento y la cohesión? Recoger estos insights es vital para que el sistema de feedback 360 no se vuelva una rutina inerte, sino una herramienta viva al servicio de la evolución organizacional.

Caso ilustrativo: la transformación de liderazgo en una empresa tecnológica

Una empresa de desarrollo de software con más de 500 colaboradores en América Latina implementó un sistema de evaluación 360 con soporte digital. Tras la primera ronda, el 37% de los líderes recibió retroalimentación crítica respecto a sus habilidades de escucha. La dirección decidió lanzar un programa de formación intensiva en liderazgo conversacional. Seis meses después, la rotación en equipos con líderes capacitados disminuyó un 24%. Este caso muestra cómo el feedback 360, bien integrado y acompañado, puede generar cambios concretos y estratégicos.

Conclusión gerencial

Integrar el feedback 360 a un sistema de evaluación estructurado no es simplemente añadir más voces al proceso. Es construir un ecosistema donde cada voz aporte a la verdad operativa del talento humano, permitiendo decisiones más justas, estratégicas y alineadas con la realidad de cada equipo. Para el liderazgo, representa un espejo colectivo que, si se gestiona con madurez, puede convertirse en el catalizador más potente del desarrollo organizacional.

¿Qué indicadores predicen con mayor precisión el rendimiento futuro de un colaborador?

La predicción del rendimiento futuro de un colaborador se ha convertido en uno de los desafíos estratégicos más complejos del liderazgo moderno. El rendimiento pasado no siempre garantiza desempeño futuro, y en ese matiz reside la verdadera utilidad de diseñar un sistema de evaluación predictivo. Para un gerente, contar con indicadores confiables para anticipar el valor futuro de un profesional dentro de la organización permite tomar decisiones más eficientes en promociones, planes de sucesión y retención de talento. 1. El error de confiar únicamente en métricas retrospectivas Muchas organizaciones se limitan a usar indicadores como cumplimiento de metas anteriores, puntualidad o cumplimiento de procesos como base de predicción. Si bien estos datos tienen valor, son esencialmente descriptivos del pasado. El rendimiento futuro depende de factores dinámicos, como adaptabilidad, motivación intrínseca y capacidad de aprendizaje. Por lo tanto, construir una visión predictiva exige incluir variables de carácter más profundo y proyectivo. 2. Indicadores clave de predicción efectiva del rendimiento futuro Existen varios indicadores que, cuando se combinan, ofrecen una base sólida para proyectar el desempeño: Adaptabilidad al cambio: Es uno de los predictores más consistentes en entornos de innovación o transformación digital. Se mide observando la capacidad de un colaborador para modificar su conducta o enfoque ante nuevas situaciones. Curiosidad profesional y aprendizaje continuo: Las personas que buscan adquirir nuevas habilidades o conocimientos por iniciativa propia suelen estar mejor preparadas para enfrentar retos futuros. Este indicador puede rastrearse por la participación voluntaria en programas de capacitación, lectura de informes o autosolicitud de mentoring. Resiliencia: Un colaborador que ha demostrado capacidad de recuperarse ante crisis o fracasos probablemente será más confiable frente a momentos de presión o cambios organizacionales drásticos. Nivel de ownership (sentido de pertenencia y responsabilidad): Aquellos profesionales que actúan con mentalidad de dueño, cuidando recursos, reputación y decisiones con enfoque estratégico, tienden a ser agentes de valor sostenido. Colaboración transversal: Quien sabe trabajar con otros departamentos, compartir conocimiento y construir redes internas, tendrá mayor impacto organizacional a largo plazo. Capacidad de influencia positiva: La habilidad de inspirar, liderar y movilizar a otros es un fuerte predictor de futuro liderazgo y rendimiento multiplicador. 3. Indicadores de bajo impacto predictivo que deben revisarse Algunos indicadores tradicionalmente usados ofrecen baja fiabilidad predictiva cuando se les aísla: Antigüedad: No siempre implica compromiso ni adaptación al futuro. Cumplimiento rutinario de tareas: Puede ocultar falta de pensamiento crítico o nula innovación. Resultados comerciales históricos: Útiles, pero deben contextualizarse con variables de mercado o soporte del equipo. 4. Cómo recolectar y cruzar datos predictivos en la práctica Un sistema moderno de evaluación de personal debe incorporar mecanismos que permitan recolectar estos datos sin invadir la experiencia laboral del colaborador. Algunas buenas prácticas incluyen: Evaluaciones por competencias blandas: A través de entrevistas de evaluación con enfoque conductual. Análisis de patrones en plataformas de gestión de talento: Softwares como SuccessFactors, Workday o Cornerstone permiten identificar tendencias de aprendizaje, interacción y desempeño. Autoevaluaciones con cuestionarios predictivos: Basados en modelos de psicometría, ayudan a identificar variables como locus de control, mindset de crecimiento o agilidad emocional. 5. Ejemplo corporativo: el caso de una fintech en expansión Una empresa financiera tecnológica de rápido crecimiento enfrentó dificultades para identificar futuros líderes de proyecto. Luego de fallidos ascensos basados solo en productividad pasada, diseñaron un modelo predictivo que priorizaba resiliencia, colaboración y aprendizaje ágil. Los líderes seleccionados bajo este nuevo esquema duplicaron la tasa de éxito en lanzamientos de producto, en comparación con sus predecesores. El modelo pasó a ser integrado en todos los procesos de promoción interna. 6. Importancia del contexto organizacional en la predicción No existe un único set de indicadores universales. Las competencias predictivas deben alinearse al modelo de negocio, cultura y etapa de crecimiento de la empresa. Una startup en expansión priorizará adaptabilidad y velocidad de decisión. Una empresa industrial consolidada puede valorar más la resiliencia ante la operación repetitiva y la disciplina. 7. Evaluación predictiva como ventaja competitiva Integrar esta lógica en el sistema de evaluación permite anticiparse a desafíos de talento. En lugar de reemplazar, se forma; en lugar de extinguir talento, se transforma. La predicción, cuando se basa en datos bien interpretados y humanamente validados, es una palanca de ventaja competitiva que impacta directamente en sostenibilidad, rentabilidad y reputación organizacional. Conclusión gerencial Un sistema de evaluación que no predice, solo reacciona. Y en el entorno de negocios actual, la reactividad tiene un alto costo. Los líderes deben adoptar una lógica evaluativa que combine análisis de competencias blandas, tecnología y alineación estratégica, para asegurar que el rendimiento futuro de cada colaborador esté respaldado por indicadores reales, no por intuiciones.

¿Cómo abordar las evaluaciones en estructuras organizativas ágiles o líquidas?

El auge de las estructuras organizativas ágiles o líquidas representa un reto profundo para los sistemas tradicionales de evaluación del personal. En estos nuevos entornos, marcados por la fluidez de roles, la horizontalidad operativa y la autonomía de los equipos, los mecanismos convencionales de evaluación pierden eficacia. El desafío para los líderes y tomadores de decisión es rediseñar el sistema evaluativo para que funcione no sobre jerarquías, sino sobre resultados, colaboración e impacto real. 1. Entendiendo la lógica de las estructuras líquidas y ágiles Las organizaciones ágiles son aquellas que operan con células de trabajo autónomas, equipos multidisciplinarios y toma de decisiones distribuida. Las estructuras líquidas, por su parte, eliminan barreras jerárquicas, permiten movilidad interna y roles variables según proyecto. Ambas comparten una característica esencial: el dinamismo funcional y la transversalidad de las relaciones laborales. En estos entornos, evaluar desde una perspectiva vertical ya no refleja la realidad del desempeño. 2. Limitaciones de los modelos tradicionales en contextos ágiles Los métodos de evaluación anuales, jerárquicos o centrados en descripción de cargo pierden relevancia en entornos donde los roles son móviles y los proyectos tienen ciclos cortos. Evaluar a un colaborador con base en un cargo formal, cuando en la práctica actúa como facilitador, desarrollador y líder ocasional, no solo genera resultados imprecisos, sino que afecta negativamente la percepción de equidad interna. 3. Principios clave para rediseñar el sistema evaluativo en estructuras ágiles Una organización verdaderamente ágil debe adoptar evaluaciones que reflejen su filosofía. Algunos principios orientadores son: Evaluaciones continuas y por proyecto: Reemplazar el modelo anual por evaluaciones posteriores a cada hito, sprint o ciclo de proyecto. Multiplicidad de evaluadores: Integrar feedback de todos los actores relevantes de forma rotativa: compañeros de célula, facilitadores, stakeholders. Énfasis en resultados colaborativos y aprendizaje: Priorizar la entrega de valor al cliente, el aprendizaje colectivo y la calidad de la colaboración sobre la mera productividad individual. Autonomía del evaluado: Incorporar autoevaluaciones guiadas, donde el colaborador analiza su contribución, aprendizajes y obstáculos. Ciclos cortos de desarrollo: Vincular la evaluación con microplanes de desarrollo que puedan iterarse cada dos o tres meses. 4. Indicadores relevantes para estructuras ágiles Los indicadores deben ajustarse al tipo de entorno. En una estructura líquida o ágil, los más efectivos suelen ser: Capacidad de autoorganización Impacto del trabajo entregado al cliente interno o externo Agilidad para asumir nuevos roles o funciones Nivel de aporte a la mejora continua del equipo Calidad de la comunicación en entornos colaborativos Evidencia de aprendizaje entre ciclos de evaluación 5. Uso estratégico de plataformas digitales de evaluación en tiempo real En entornos ágiles, el tiempo real importa. Herramientas como Lattice, 15Five o Impraise permiten generar retroalimentación instantánea, seguimiento de OKRs y evaluaciones colaborativas. Estos sistemas son valiosos para líderes que necesitan visibilidad continua sin interrumpir el flujo operativo. 6. El rol del líder ágil como facilitador del proceso evaluativo En lugar de actuar como juez o supervisor, el líder ágil asume el rol de facilitador de desarrollo. Esto implica: Guiar retrospectivas productivas Detectar patrones de desempeño o fricción Fomentar la madurez evaluativa del equipo Derivar oportunidades de formación basadas en los aprendizajes del proyecto 7. Ejemplo de aplicación: evaluación en una consultora de innovación Una firma de consultoría en innovación con células de trabajo autónomas decidió reemplazar las evaluaciones anuales por una metodología iterativa. Al cierre de cada proyecto, los miembros del equipo evaluaban mutuamente su aporte, claridad en la comunicación y capacidad de adaptación. Luego, en reuniones de 30 minutos con un coach de desarrollo, definían microplanes personales de evolución. El resultado: en un año, la satisfacción interna aumentó 40%, la rotación voluntaria bajó y los tiempos de adaptación de nuevos miembros se redujeron un 25%. 8. La importancia de la coherencia sistémica Un error frecuente en las empresas que adoptan estructuras ágiles es mantener sistemas tradicionales de evaluación por miedo al desorden. Sin embargo, esta incoherencia debilita la agilidad cultural. El sistema de evaluación debe evolucionar junto con la estructura, o se convierte en un ancla del pasado. La coherencia entre estructura, cultura y evaluación es fundamental para sostener una organización verdaderamente adaptativa. Conclusión gerencial Las organizaciones ágiles y líquidas exigen sistemas de evaluación que no sólo midan resultados, sino que reflejen el dinamismo, la colaboración y la evolución continua de sus equipos. Para un líder, adaptar el sistema evaluativo a estas realidades no es una opción: es una responsabilidad estratégica que define el futuro de la organización. La evaluación, en este nuevo paradigma, deja de ser un juicio para convertirse en una conversación viva sobre impacto y crecimiento.

¿Qué mecanismos permiten detectar talentos ocultos mediante el sistema de evaluación?

Una de las mayores fortalezas de un sistema de evaluación bien diseñado no es solo medir el desempeño visible, sino revelar el talento que aún no ha sido plenamente aprovechado. En las organizaciones modernas, los líderes ya no pueden limitarse a observar solo lo evidente: deben ser capaces de identificar a los colaboradores con alto potencial, aunque sus resultados actuales no lo reflejen por completo. Detectar talento oculto no es una casualidad, sino el resultado de construir un sistema de evaluación que combine datos, observación estructurada y cultura de desarrollo. 1. Definiendo qué entendemos por "talento oculto" El talento oculto no es necesariamente aquel que está subvalorado, sino aquel que aún no ha sido activado. Puede tratarse de un analista con habilidades de liderazgo que no ha tenido oportunidad de mostrarlas, o de un técnico con pensamiento estratégico desaprovechado. También incluye a colaboradores de bajo perfil con una capacidad natural para resolver conflictos o innovar silenciosamente. El gran reto es que su talento no se manifiesta en los indicadores tradicionales de desempeño. 2. Principales obstáculos que invisibilizan el talento oculto Antes de construir los mecanismos de detección, es crucial entender por qué este talento pasa desapercibido: Sistemas de evaluación centrados solo en resultados cuantitativos Cultura organizacional que favorece la visibilidad por sobre la consistencia Falta de espacios donde los colaboradores puedan mostrar habilidades distintas a su cargo actual Evaluadores que replican sesgos o prejuicios sobre el perfil ideal 3. Mecanismos internos para detectar talento oculto Un sistema de evaluación verdaderamente estratégico debe integrar métodos capaces de revelar habilidades, actitudes y potencial no expresado. Algunos mecanismos útiles incluyen: Evaluaciones por competencias transversales Permiten observar habilidades aplicables más allá del puesto actual: liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación estratégica. Su implementación ayuda a detectar capacidades transferibles entre áreas. Autoevaluaciones narrativas o abiertas Preguntar directamente al colaborador: “¿Qué habilidades cree que aún no ha podido demostrar?” o “¿Qué proyectos le interesarían si tuviera la oportunidad?” abre un canal directo de exploración del potencial. Feedback 360 focalizado en talentos emergentes Incluir preguntas específicas en la evaluación para que pares o superiores identifiquen cualidades fuera del cargo actual. Por ejemplo: “¿Qué habilidades ves en esta persona que podrían aprovecharse en otros contextos?” Participación rotativa en proyectos especiales o interdepartamentales Estos espacios permiten observar a los colaboradores fuera de su zona habitual, revelando habilidades de liderazgo, iniciativa o innovación que permanecen invisibles en roles rutinarios. Mapas de talento potenciados por analítica de datos Al cruzar datos de múltiples fuentes (evaluaciones, formación interna, participación en proyectos, recomendaciones internas), se pueden construir matrices que señalan patrones de alto potencial. 4. Indicadores indirectos de talento oculto Existen ciertas señales que, aunque no sean parte de los KPI tradicionales, pueden indicar la presencia de talento: Alta capacidad de adaptación a contextos cambiantes Iniciativa no solicitada para resolver problemas fuera de su área Reconocimiento informal de compañeros Capacidad de influir sin ejercer autoridad formal Dominio técnico autodidacta en herramientas clave 5. Cultura de liderazgo que potencia la detección del talento Ningún sistema evaluativo, por sofisticado que sea, puede detectar talento oculto en una organización que castiga la diferencia, desalienta la iniciativa o penaliza el error. Los líderes deben ser mentores activos, con la sensibilidad de ver más allá del cargo o del currículo. Detectar talento oculto es, en gran medida, un acto de observación inteligente y escucha activa. 6. Caso práctico: redescubriendo talento en una organización industrial En una planta de producción con más de 400 colaboradores, el sistema tradicional de evaluación no incluía métricas blandas ni espacios de desarrollo lateral. Sin embargo, al implementar un sistema basado en competencias y un programa de proyectos piloto transversales, se identificó a un operador de turno con fuerte capacidad de liderazgo. Fue asignado como facilitador interno y, dos años después, lideraba una célula de mejora continua con resultados sobresalientes. Este tipo de progresión no habría sido posible sin un sistema diseñado para detectar más allá de lo visible. 7. Vinculación con planes de carrera y movilidad interna Detectar talento sin ofrecer oportunidades es como encontrar petróleo y no perforar. El sistema de evaluación debe estar interconectado con los programas de movilidad interna, formación y mentoring. Esto no solo desarrolla al colaborador, sino que eleva la competitividad interna y fortalece la marca empleadora. 8. Riesgos de no identificar el talento oculto Cuando el sistema no detecta ni valora el talento en estado latente, la organización enfrenta riesgos serios: Fuga de talento clave hacia la competencia Estancamiento de la innovación interna Promociones erróneas basadas en visibilidad superficial Desmotivación y rotación de perfiles con alto potencial Conclusión gerencial Un sistema de evaluación moderno no solo mide, descubre. El talento oculto es una reserva estratégica que muchas organizaciones desperdician por falta de mecanismos adecuados o por estructuras rígidas. Detectarlo requiere voluntad, herramientas y una cultura de liderazgo genuinamente enfocada en el desarrollo. Para el gerente que quiere anticiparse al futuro, la clave no está solo en evaluar el rendimiento de hoy, sino en reconocer el valor dormido que puede transformar el mañana.

¿Qué modelo de evaluación puede ser más eficaz para entornos de alta rotación?

En entornos empresariales donde la rotación de personal es alta —como ocurre en sectores como retail, contact centers, hotelería, logística, entre otros— los modelos de evaluación tradicionales tienden a perder eficacia. Estos sectores requieren un enfoque distinto, más ágil, pragmático y orientado al presente operativo. El reto para los líderes es diseñar un sistema que no solo logre evaluar con rapidez y precisión, sino que también aporte al objetivo de disminuir la rotación, fidelizar el talento valioso y generar continuidad en el conocimiento organizacional.

1. Comprendiendo el fenómeno de la alta rotación

La alta rotación no siempre responde a condiciones salariales o de beneficios. En muchos casos, es consecuencia de:

Falta de propósito en el rol

Mala experiencia en los primeros días de ingreso

Sensación de invisibilidad dentro de la organización

Ausencia de oportunidades de desarrollo desde el inicio

Un modelo de evaluación eficaz en este contexto debe diagnosticar rápidamente estos elementos para actuar sobre ellos de forma anticipada.

2. Características clave que debe tener un modelo de evaluación para estos entornos

Un modelo eficaz en contextos de alta rotación debe reunir varias características estructurales:

Frecuencia elevada, pero de bajo costo operativo: Evaluaciones rápidas cada 30, 60 y 90 días, sobre todo en el primer semestre.

Foco en experiencia del colaborador y adaptabilidad: Más que medir resultados a largo plazo, es vital evaluar la integración, alineación y desempeño funcional inicial.

Herramientas automatizadas y autoejecutables: Sistemas que requieran mínima intervención humana para no sobrecargar a líderes operativos.

Indicadores combinados de desempeño y permanencia: Evaluar no solo qué tan bien hace su trabajo el colaborador, sino qué tan probable es que decida quedarse.

3. El modelo de evaluación por ciclos cortos de integración (CECI)

Uno de los modelos más eficaces para entornos de alta rotación es el de Evaluación por Ciclos Cortos de Integración (CECI). Este modelo propone:

Primera evaluación a los 15 días: centrada en percepción del onboarding, comprensión del rol y dificultades encontradas.

Segunda evaluación a los 45 días: mide desempeño funcional básico, relaciones internas y clima percibido.

Tercera evaluación a los 90 días: incorpora perspectiva del líder inmediato, cumplimiento de objetivos iniciales y análisis de permanencia proyectada.

Evaluación continua semestral: para quienes permanecen, se incorpora evaluación de competencias, madurez operativa y potencial.

Este modelo, además, incluye un sistema de alertas tempranas basado en respuestas automáticas del evaluado y su entorno, lo que permite tomar acciones proactivas.

4. Indicadores clave que deben priorizarse en entornos de alta rotación

En lugar de construir evaluaciones complejas, se recomienda utilizar un set reducido pero potente de indicadores. Algunos de los más eficaces son:

Índice de integración funcional (IIF): tiempo y calidad con que un colaborador logra ejecutar tareas clave del rol.

Nivel de identificación cultural inicial (NICI): grado en que se siente alineado con valores y formas de trabajar de la empresa.

Percepción de apoyo del líder: evalúa si se siente acompañado, valorado y con posibilidad de mejora.

Intención de permanencia declarada: puede medirse a través de preguntas abiertas y puntuadas, como “¿Cuánto tiempo proyectas quedarte en esta organización?”.

Reconocimiento entre pares: utilidad para identificar a talentos comprometidos que pueden estabilizar equipos.

5. Rol del feedback temprano como mecanismo de retención

En entornos de alta rotación, el silencio organizacional puede ser letal. No recibir feedback en las primeras semanas crea desconexión y aumenta la fuga de talento. Un sistema eficaz debe incluir mecanismos breves de retroalimentación semanal o quincenal, tanto descendente como ascendente.

6. Caso aplicado: cadena de supermercados regional con alta rotación en primeras líneas

Una cadena con más de 3,000 colaboradores enfrentaba rotación del 45% en su primer trimestre laboral. Al implementar un sistema de evaluación tipo CECI, acompañado de entrevistas breves de seguimiento en puntos críticos (día 30 y día 90), logró identificar los factores más comunes de salida: falta de claridad en el rol, distancia emocional con el supervisor y baja percepción de crecimiento. En seis meses, redujeron la rotación al 31% y lograron aumentar la productividad por colaborador un 12%.

7. La tecnología como aliada clave

Para que este modelo sea sostenible, es imprescindible incorporar tecnología que permita:

Automatizar recordatorios y formularios

Procesar respuestas y generar alertas

Cruzar datos entre áreas

Ofrecer visualizaciones simples a supervisores

Softwares como Zoho People, BambooHR o soluciones personalizadas en Power BI pueden integrarse sin grandes inversiones.

8. Impacto estratégico en el negocio

Un modelo eficaz de evaluación en entornos de alta rotación no solo reduce costos operativos (capacitación, procesos de ingreso, tiempo perdido), sino que también mejora la calidad de atención, fortalece el clima laboral y reduce el desgaste emocional de los líderes de primera línea. Lo más importante: construye una experiencia de ingreso que convierte a los colaboradores en aliados de marca, incluso si su permanencia es corta.

Conclusión gerencial

Evaluar correctamente en entornos de alta rotación no es solo una cuestión operativa: es una decisión estratégica. Adoptar un modelo ágil, predictivo y enfocado en la experiencia desde el primer día puede marcar la diferencia entre una organización que sobrevive a la rotación y otra que la transforma en una ventaja competitiva. Un gerente que entiende esto, invierte no en procesos, sino en vínculos sostenibles con las personas.

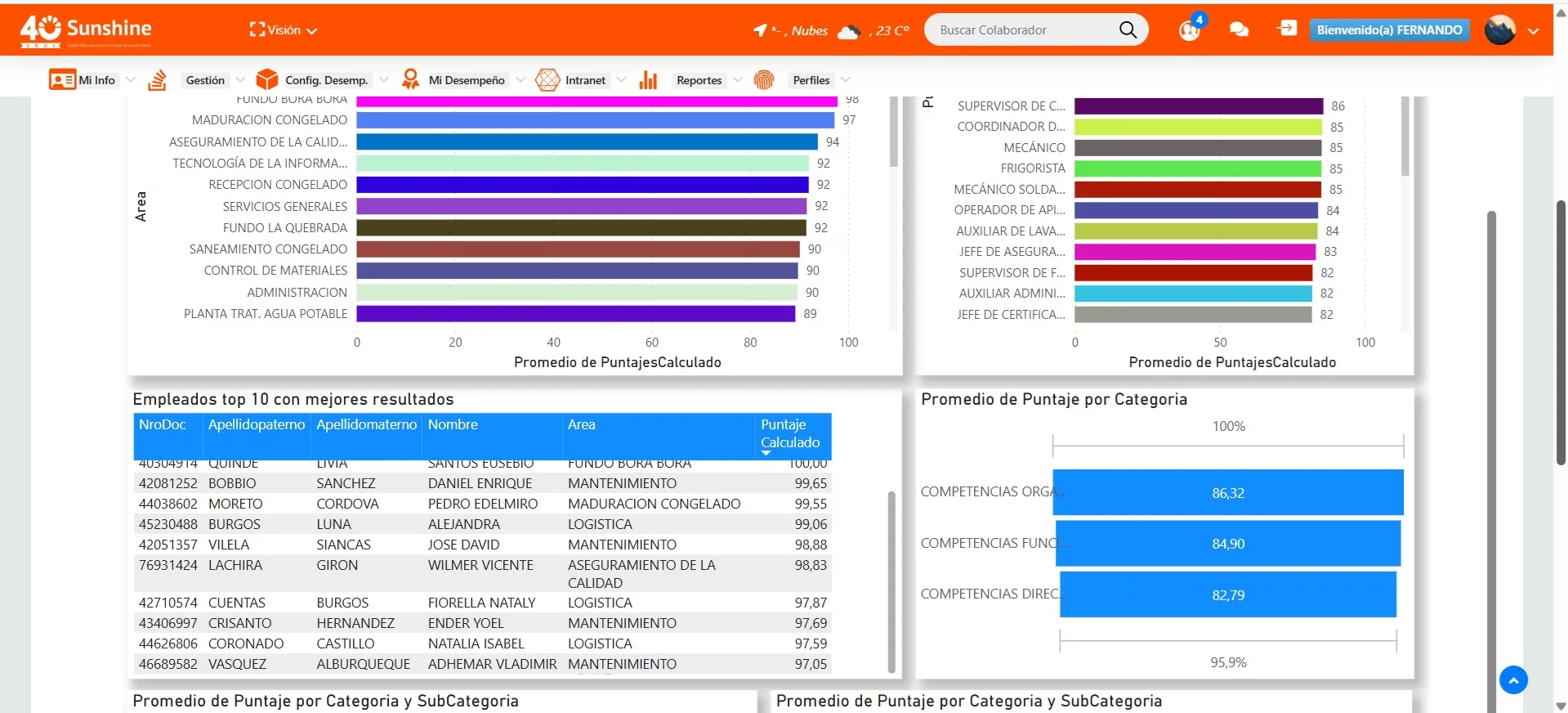

¿Qué componentes no deben faltar en un dashboard de evaluación de desempeño?

Un dashboard de evaluación de desempeño es mucho más que una herramienta visual. Bien diseñado, se convierte en el centro de mando desde el cual los líderes obtienen visibilidad, diagnóstico y dirección para la toma de decisiones relacionadas con el talento humano. Para que este instrumento cumpla su función estratégica, debe estar compuesto por indicadores que reflejen no solo el rendimiento, sino también el potencial, la evolución y los riesgos asociados a cada colaborador o equipo.

1. El propósito estratégico del dashboard de evaluación

A diferencia de un informe puntual, el dashboard debe ser una herramienta dinámica y accesible que permita responder preguntas clave en tiempo real:

¿Quiénes son los talentos críticos y cómo están evolucionando?

¿Qué áreas muestran deterioro en desempeño o clima?

¿Dónde se concentran los mayores riesgos de rotación?

¿Cómo ha progresado el colaborador respecto a su última evaluación?

Sin claridad en estos objetivos, el dashboard corre el riesgo de convertirse en una acumulación de datos sin valor gerencial.

2. Componentes estructurales indispensables en el dashboard

Los componentes deben equilibrar visión operativa y estratégica. Entre los más relevantes se encuentran:

Indicadores de desempeño individual y grupal

Miden cumplimiento de metas, resultados esperados, productividad o KPIs específicos del rol. Suelen presentarse con colores que alertan bajo desempeño o rendimiento sobresaliente.

Evaluaciones por competencias

Reflejan el nivel de desarrollo de competencias clave (por ejemplo: liderazgo, innovación, trabajo en equipo). Este apartado permite detectar áreas de crecimiento más allá del logro puntual.

Comparativo de evolución histórica

Permite observar el progreso del colaborador a lo largo del tiempo, identificando tendencias positivas, estancamientos o retrocesos. Útil para apoyar procesos de promoción o desvinculación.

Matriz de talento: desempeño vs. potencial

La visualización tipo “nine-box” es fundamental para ubicar a los colaboradores en un mapa que combine rendimiento actual con potencial futuro. Facilita decisiones de sucesión, desarrollo o movilidad interna.

Alertas de desempeño crítico o en riesgo

Señales visuales que indiquen bajo rendimiento sostenido, retroceso en competencias clave o feedback negativo reiterado. Estas alertas permiten activar planes de acción temprana.

Intención de permanencia / nivel de compromiso

Puede derivarse de encuestas internas, entrevistas o feedback cualitativo. Es un predictor útil para anticipar rotación y gestionar la retención.

Registro de acciones de desarrollo ejecutadas

Histórico de capacitaciones, mentoring, rotaciones o proyectos especiales realizados por el colaborador. Permite evaluar si la inversión en talento está teniendo impacto medible.

Índice de consistencia evaluativa entre evaluadores

Mide la coherencia entre los distintos evaluadores (jefe, par, colaborador, autoevaluación). Altas divergencias pueden revelar sesgos o conflictos internos.

3. Criterios visuales para un dashboard efectivo

Además del contenido, el formato visual influye enormemente en su utilidad. Debe cumplir con:

Claridad jerárquica de la información: Primero lo importante, luego lo complementario.

Codificación de colores estándar: Verde (óptimo), amarillo (advertencia), rojo (crítico).

Accesibilidad por niveles de liderazgo: Permitir visualizaciones diferenciadas para jefes de equipo, gerencias y alta dirección.

Interactividad y filtros dinámicos: Que el usuario pueda filtrar por área, cargo, nivel, tiempo, entre otros.

4. Tecnología recomendada para su implementación

Los dashboards pueden integrarse en herramientas ya existentes en la organización (Power BI, Tableau, Looker), o pueden desarrollarse dentro de plataformas de gestión de talento (SuccessFactors, SAP, Workday, Cornerstone). La clave está en garantizar que los datos estén actualizados automáticamente y sean confiables.

5. Ejemplo de impacto estratégico: grupo corporativo multisectorial

Un conglomerado con operaciones en manufactura, servicios y logística integró un dashboard único de evaluación en Power BI, centralizando datos de 12 empresas. Los líderes accedían a tableros por unidad de negocio, viendo en tiempo real las alertas de bajo desempeño, talentos clave y necesidades de capacitación. En el primer año, lograron identificar 47 personas con alto potencial que estaban siendo subutilizadas, y redujeron en 22% la rotación en áreas críticas gracias a intervenciones oportunas.

6. Riesgos de un dashboard mal estructurado

Un dashboard que no filtra adecuadamente la información o presenta datos irrelevantes puede generar confusión o decisiones erróneas. Algunos errores frecuentes incluyen:

Sobrecarga de métricas sin jerarquía

Información desactualizada o sin conexión con decisiones reales

Falta de contexto explicativo

Falta de acceso por parte de líderes que deben usarlo

7. Vinculación con decisiones de talento y estrategia organizacional

El valor real del dashboard se manifiesta cuando está conectado con procesos como:

Planificación de sucesión

Promociones internas

Diseño de programas de formación

Redefinición de estructuras de equipo

Movilidad entre unidades o regiones

Cuando estos vínculos están claros, el dashboard se convierte en un instrumento de anticipación y no solo de diagnóstico.

Conclusión gerencial

Un dashboard de evaluación de desempeño no es solo una herramienta operativa, sino una plataforma de inteligencia para la gestión del talento. Su valor reside en la capacidad de transformar datos en decisiones estratégicas. Los gerentes que lideran con claridad necesitan tableros que hablen el lenguaje del negocio, muestren lo que importa y permitan actuar con velocidad, precisión y enfoque en el futuro.

¿Qué prácticas de evaluación fomentan la equidad de género?

El sistema de evaluación de personal es una herramienta poderosa no solo para medir rendimiento, sino para promover cultura organizacional y valores estratégicos. En ese sentido, si una empresa desea fomentar la equidad de género de manera tangible y medible, debe revisar cuidadosamente las prácticas que sustentan su evaluación de desempeño. De lo contrario, incluso los procesos bien intencionados pueden perpetuar sesgos y brechas invisibles que afectan la participación, visibilidad y proyección del talento femenino o de género diverso.

1. Diagnóstico: cómo los sistemas tradicionales refuerzan inequidades

Muchos sistemas de evaluación replican desigualdades estructurales sin que esto sea evidente. Algunas de las formas más comunes en las que se reproducen estas brechas son:

Evaluaciones basadas en disponibilidad horaria extrema, sin considerar contextos de cuidado o dobles jornadas domésticas.

Reconocimiento desproporcionado al estilo de liderazgo más visible o directivo, que suele favorecer conductas masculinizadas.

Poca valoración de competencias como empatía, escucha activa o habilidades relacionales, altamente desarrolladas en perfiles diversos.

Falta de retroalimentación estructurada para mujeres, quienes reciben comentarios más difusos y menos orientados al desarrollo.

Subrepresentación femenina en evaluadores o en decisiones de promoción que dependen de resultados evaluativos.

2. Prácticas concretas que impulsan la equidad de género en la evaluación

Revertir estas inequidades requiere rediseñar intencionalmente cada parte del proceso evaluativo. Algunas prácticas fundamentales incluyen:

Diseñar escalas de evaluación neutrales y basadas en evidencia

Las escalas deben estar ancladas en comportamientos observables, no en percepciones subjetivas. Por ejemplo, reemplazar “demuestra liderazgo” por “convoca a su equipo para definir planes de acción claros”, permite eliminar interpretaciones sesgadas.

Formación en sesgos inconscientes para evaluadores

Antes de realizar una evaluación, los líderes deben recibir entrenamiento para reconocer y evitar sesgos de género. Estudios muestran que estas capacitaciones reducen significativamente la brecha evaluativa entre géneros.

Desagregar y analizar datos por género y otras variables interseccionales

El dashboard de evaluación debe permitir ver cómo varían los resultados por género, edad, etnia, orientación sexual o situación parental. Esta visibilidad es clave para detectar patrones de inequidad.

Evaluaciones 360 con feedback multifuente equilibrado

Incluir la voz de pares, subordinados y clientes permite obtener una imagen más completa y menos influenciada por jerarquías que puedan estar marcadas por sesgos.

Incluir criterios de inclusión y colaboración como competencias evaluadas

Medir cuánto fomenta una persona la diversidad, el respeto en equipos y la inclusión activa puede cambiar la lógica de reconocimiento dentro de la organización.

Separar evaluación de desempeño de decisiones salariales durante la retroalimentación

Para que el diálogo sea constructivo y formativo, es clave separar momentos. Esto favorece una conversación genuina sobre desarrollo, donde las mujeres puedan recibir consejos claros, sin estar condicionadas por negociaciones salariales.

3. Construcción de indicadores sensibles al género

El sistema evaluativo puede integrar indicadores que no midan solo cumplimiento técnico, sino también su impacto cultural. Ejemplos:

Porcentaje de mujeres evaluadas con desempeño sobresaliente en cargos técnicos o de liderazgo.

Cantidad de feedback de desarrollo recibido por género y nivel organizacional.

Brecha en resultados de competencias entre géneros para roles equivalentes.

Promoción de mujeres evaluadas como talento de alto potencial.

Estos indicadores no solo informan, sino que permiten intervenir oportunamente y rediseñar procesos.

4. Caso de aplicación: empresa tecnológica multinacional

Una firma global de software detectó que, aunque su sistema de evaluación era uniforme, las mujeres obtenían sistemáticamente calificaciones más bajas en “decisión y autonomía”. Tras una auditoría, se comprobó que muchas de ellas trabajaban con líderes que brindaban menor espacio para tomar decisiones propias. Se rediseñaron los criterios y se implementó mentoring mixto. Un año después, el porcentaje de mujeres con evaluaciones destacadas en ese indicador creció un 38%, y dos áreas técnicas promovieron a sus primeras gerentas.

5. Impacto estratégico de integrar la equidad en la evaluación

Fomentar la equidad de género en la evaluación no es una acción simbólica: genera efectos concretos en:

Aumento de la retención del talento femenino.

Mayor diversidad en la sucesión y liderazgo.

Clima organizacional más inclusivo.

Mejor reputación corporativa en entornos competitivos.

Atracción de nuevas generaciones que valoran la equidad como parte del propósito empresarial.

6. Condiciones organizativas para sostener estas prácticas

Para que estas prácticas funcionen no basta con voluntad política. Se necesita:

Liderazgo comprometido con métricas de equidad.

Transparencia y trazabilidad en los procesos evaluativos.

Recursos para formación, rediseño de herramientas y análisis de datos.

Integración del sistema de evaluación con la estrategia de diversidad e inclusión.

Conclusión gerencial

La evaluación de desempeño es una poderosa palanca de transformación si se diseña con visión estratégica. Fomentar la equidad de género en este proceso permite no solo hacer justicia organizacional, sino también potenciar el talento en toda su diversidad. Para el líder contemporáneo, evaluar sin sesgos no es una moda: es una obligación ética y un camino directo hacia una empresa más innovadora, resiliente y competitiva.

¿Qué tan recomendable es usar evaluaciones tipo ranking?

El uso de evaluaciones tipo ranking, también conocido como “clasificación forzada” o “stack ranking”, ha sido históricamente una herramienta adoptada por grandes corporaciones para identificar y diferenciar niveles de rendimiento entre colaboradores. Este método consiste en ordenar a los empleados de mejor a peor, frecuentemente obligando a los líderes a calificar a una parte del equipo como de bajo desempeño, sin importar el rendimiento absoluto. Aunque en ciertos contextos puede generar beneficios, su aplicación generalizada conlleva riesgos significativos tanto estratégicos como culturales.

1. Origen y lógica del sistema de ranking

Este tipo de evaluación fue popularizado en la década de los 80 y 90 por empresas como General Electric bajo el liderazgo de Jack Welch. Se basaba en la regla del 20-70-10: el 20% superior debía ser premiado, el 70% mantenido y el 10% inferior eliminado o reentrenado. El objetivo era fomentar la meritocracia, eliminar la mediocridad y empujar el alto rendimiento.

2. Ventajas percibidas de un sistema de ranking

En determinados entornos, el ranking puede ofrecer algunos beneficios:

Obliga a tomar decisiones difíciles sobre desempeño bajo o marginal.

Identifica con claridad el talento de alto impacto en equipos numerosos.

Evita la “inflación de evaluaciones”, donde todos los colaboradores obtienen puntuaciones sobresalientes sin fundamento.

Facilita programas de sucesión, priorizando perfiles con mejor rendimiento relativo.

Sin embargo, estos beneficios deben contrastarse con sus riesgos y adaptarse al tipo de organización y cultura.

3. Riesgos estratégicos del uso del ranking como modelo evaluativo central

La implementación rígida o inadecuada de un sistema de clasificación forzada puede generar consecuencias negativas:

Destruye la colaboración entre pares: si los colaboradores compiten entre sí por calificaciones, tenderán a proteger su rendimiento individual, reduciendo la sinergia del equipo.

Fomenta ambientes de desconfianza y ansiedad: las personas pueden sentirse en constante amenaza, lo cual impacta su bienestar y motivación.

Castiga a equipos de alto desempeño homogéneo: cuando todos rinden bien, el ranking obliga a penalizar a algunos injustamente.

Puede generar rotación de talento valioso: empleados ubicados recurrentemente en posiciones medias o bajas pueden optar por migrar a entornos más equitativos.

Introduce sesgos y arbitrariedad si no está basado en métricas objetivas y transparentes.

4. Cuándo sí puede ser útil el ranking, y bajo qué condiciones

No todo ranking es negativo. Existen escenarios donde puede tener un rol útil, siempre que se cumplan ciertas condiciones:

Para identificar top performers en procesos de promoción o sucesión, de forma puntual y complementaria a otras herramientas.

En equipos grandes con roles homogéneos, donde existen diferencias significativas en resultados individuales y el objetivo es redirigir recursos o formación.

Si se acompaña de criterios de evaluación bien definidos, metas claras y validación de pares o métricas objetivas.

Cuando se utiliza con fines internos de análisis, sin convertirlo en una competencia pública o vinculada directamente al salario o permanencia.

5. Alternativas modernas al sistema de ranking

Dado que las organizaciones actuales valoran la colaboración, la innovación y el aprendizaje colectivo, han emergido modelos más alineados con esta filosofía:

Evaluaciones por competencias y valores: se enfoca en medir cómo se logran los resultados, no solo qué se logra.

Evaluación basada en metas individuales personalizadas (OKR o MBO): permite comparar al colaborador contra sus propios objetivos, no contra otros.

Sistemas de feedback continuo: priorizan la evolución sobre la clasificación.

Mapas de talento (matriz de desempeño vs. potencial): permiten tomar decisiones sin necesidad de jerarquizar de forma obligatoria.

6. Caso corporativo: transformación del modelo en una empresa del sector financiero

Una empresa regional del sector bancario utilizaba rankings anuales obligatorios en todos sus departamentos. Aunque se obtenía claridad sobre los top performers, el clima laboral se deterioró notablemente, y surgieron conflictos entre colegas. Tras una evaluación interna, decidieron reemplazar el ranking por un sistema mixto de feedback 360, metas personalizadas y coaching individual. Al cabo de 12 meses, la productividad por colaborador aumentó 9%, y el índice de clima organizacional mejoró en tres puntos porcentuales.

7. Aspectos legales y éticos del ranking forzado

Algunas legislaciones laborales han comenzado a cuestionar la legalidad de decisiones basadas en rankings arbitrarios, especialmente cuando afectan permanencia laboral o beneficios. Además, desde una perspectiva ética, forzar la clasificación de personas sin análisis contextual puede violar principios de equidad, justicia organizacional y bienestar psicosocial.

8. Claves para un uso responsable y estratégico del ranking

Si se decide incluir ranking dentro del sistema de evaluación, debe seguir criterios de madurez organizacional:

Usar ranking como un insumo, no como la decisión final.

Complementarlo con evaluaciones cualitativas y análisis individual.

Garantizar transparencia metodológica y comunicación honesta.

No vincular directamente el ranking a compensación sin revisión previa.

Promover un entorno donde la mejora continua tenga más peso que la competencia interna.

Conclusión gerencial

El ranking, por sí solo, no hace que una organización funcione mejor. De hecho, mal utilizado, puede fracturar equipos y destruir cultura organizacional. Un sistema de evaluación moderno debe ir más allá de clasificar: debe comprender, desarrollar y movilizar talento hacia el propósito común. Los gerentes que lideran con inteligencia entienden que el verdadero rendimiento se construye colectivamente, no en una carrera de posiciones individuales.

¿Qué rol tienen los valores corporativos en el sistema de evaluación?

Los valores corporativos no son simplemente declaraciones decorativas en la página web de una empresa. En organizaciones verdaderamente maduras, los valores actúan como marcos de comportamiento esperados, indicadores culturales y principios rectores para la toma de decisiones. Por ello, su incorporación efectiva en el sistema de evaluación de personal es un elemento clave para alinear la conducta individual con el propósito colectivo, reforzar la cultura organizacional y garantizar coherencia estratégica. 1. Del discurso a la medición: transformar los valores en comportamientos evaluables Uno de los mayores errores en la gestión del desempeño es mencionar los valores de manera abstracta sin traducirlos en indicadores observables. Por ejemplo, un valor como “integridad” debe transformarse en comportamientos concretos como: Cumple compromisos asumidos sin supervisión. Informa errores propios antes de ser detectados. Actúa de forma coherente entre lo que dice y lo que hace. Solo así puede evaluarse de forma justa y objetiva. El rol de los valores en la evaluación exige precisión conceptual y operativa. 2. Cómo integrar los valores en el sistema de evaluación Los valores corporativos pueden ser incorporados al sistema evaluativo desde distintos niveles: Como competencias transversales obligatorias para todos los niveles jerárquicos. Como criterios de validación de los resultados obtenidos, es decir, evaluar no solo qué se logró, sino cómo se logró. Como parte del feedback cualitativo, mediante la inclusión de preguntas abiertas del tipo: “¿De qué manera este colaborador refleja el valor de compromiso?” Como factor de elegibilidad en promociones, bonos o reconocimientos, garantizando que los valores no sean negociables, incluso en contextos de alta productividad. 3. Indicadores clave vinculados a valores organizacionales Cada valor debe tener asociado un conjunto de indicadores de comportamiento. Algunos ejemplos: Colaboración: comparte información sin necesidad de ser solicitado, escucha activamente en reuniones, contribuye a soluciones conjuntas. Innovación: propone ideas que mejoran procesos, experimenta con nuevas herramientas, asume riesgos calculados para aportar valor. Orientación al cliente: anticipa necesidades, responde con empatía, adapta soluciones a contextos específicos. Responsabilidad social: cuida los recursos, promueve prácticas sostenibles, participa en iniciativas comunitarias. La clave está en que estos indicadores se adapten al nivel del cargo, permitiendo una medición justa entre operativos, técnicos y ejecutivos. 4. Impacto organizacional de evaluar con base en valores Cuando los valores forman parte activa del proceso de evaluación, se generan beneficios tangibles: Coherencia entre cultura declarada y cultura vivida, lo que refuerza la credibilidad de la empresa ante colaboradores y stakeholders. Reducción de conflictos internos, al alinear criterios de conducta en todos los niveles. Mejora de la experiencia del cliente, al estandarizar la forma en que las personas interactúan interna y externamente. Fortalecimiento de la marca empleadora, al proyectar una cultura con propósito genuino. 5. Riesgos de no considerar los valores en la evaluación Ignorar los valores en los sistemas de evaluación puede producir efectos contraproducentes: Ascensos basados en resultados sin ética, generando líderes tóxicos. Contradicción entre discurso institucional y prácticas internas. Normalización de comportamientos que erosionan la cultura organizacional. Sensación de impunidad o arbitrariedad entre los equipos. Estas consecuencias, además de afectar el clima laboral, pueden derivar en crisis reputacionales o problemas legales. 6. Caso real: aplicación en empresa de servicios profesionales Una firma consultora con presencia regional detectó que algunos líderes, aunque altamente rentables, generaban rotación interna y conflictos éticos. Decidieron reformular su sistema de evaluación incluyendo como criterios excluyentes el respeto por los valores institucionales. A partir de entonces, los ascensos pasaron a depender también de una evaluación específica sobre alineación cultural. En menos de un año, la rotación interna en las unidades críticas disminuyó un 27% y el índice de compromiso interno creció un 15%. 7. El papel del liderazgo en la validación de valores como criterio evaluativo Ningún sistema de evaluación que incorpore valores será creíble si los líderes no los modelan. Es indispensable que el equipo directivo: Sea evaluado también en función de los valores. Reconozca públicamente conductas alineadas. Tome decisiones visibles (positivas o disciplinarias) con base en los valores. Integre estos principios en reuniones de feedback, coaching y reuniones de resultados. La gestión del ejemplo es la forma más poderosa de reforzar los valores en la cultura organizacional. 8. Condiciones para una implementación exitosa Para que la integración de los valores al sistema de evaluación sea efectiva, deben cumplirse ciertos requisitos organizacionales: Claridad en la definición conductual de cada valor. Formación de evaluadores en lectura ética del comportamiento. Revisión periódica de los valores a la luz del contexto y evolución del negocio. Comunicación interna permanente para mantener la vigencia de estos principios. Conclusión gerencial Incorporar los valores corporativos al sistema de evaluación no es una decisión simbólica: es una declaración de cómo se quiere hacer empresa. En un contexto donde la confianza, la coherencia y el sentido son activos estratégicos, evaluar con base en los valores permite construir culturas organizacionales sólidas, resilientes y sostenibles. El gerente que no mide lo que predica, termina debilitando aquello que más desea fortalecer.

¿Qué significa “justicia organizacional” dentro del sistema de evaluación?

Hablar de justicia organizacional dentro de un sistema de evaluación es abordar uno de los principios más sensibles y determinantes del rendimiento, la motivación y la fidelización del talento. No se trata simplemente de que los procesos sean “justos” en términos formales, sino de garantizar que los colaboradores perciban equidad, transparencia y consistencia en cómo son evaluados, reconocidos o corregidos. Esta percepción impacta directamente en el compromiso, la cultura y la sostenibilidad del capital humano. 1. Definición de justicia organizacional en el contexto de la evaluación de desempeño La justicia organizacional se divide en tres dimensiones aplicadas a los sistemas evaluativos: Justicia distributiva: se refiere a la percepción de equidad respecto al resultado de la evaluación (por ejemplo, calificaciones, promociones, bonos). Justicia procedimental: está vinculada al proceso mediante el cual se llegó a esos resultados (criterios, participación, mecanismos de revisión). Justicia interactiva: trata sobre el trato recibido durante el proceso, la calidad del feedback, el respeto y la consideración hacia el evaluado. Cada una de estas dimensiones debe ser abordada de forma deliberada al diseñar un sistema de evaluación coherente y ético. 2. Por qué la percepción de justicia es más importante que la objetividad técnica En múltiples estudios de comportamiento organizacional, se ha demostrado que las personas no reaccionan únicamente a lo que sucede, sino a cómo lo interpretan. Una evaluación técnica impecable pero mal comunicada, inconsistente o arbitraria puede generar resentimiento, pérdida de confianza o desmotivación. En cambio, un proceso bien explicado, coherente con los valores y abierto al diálogo puede ser aceptado incluso cuando los resultados no son favorables para el evaluado. 3. Elementos que refuerzan la justicia organizacional en la evaluación Para construir un sistema justo y percibido como tal, deben considerarse los siguientes componentes: Criterios explícitos, conocidos y aplicables a todos: evitar que las reglas sean distintas según área, líder o nivel jerárquico. Participación activa del colaborador: permitir autoevaluaciones, revisión de datos y espacios de conversación. Feedback bilateral: el proceso debe incluir oportunidad para que el colaborador también evalúe el sistema o incluso al evaluador. Canales de apelación o revisión: es clave disponer de instancias formales para revisar decisiones evaluativas. Entrenamiento de líderes evaluadores en imparcialidad y comunicación empática. 4. Consecuencias de una evaluación percibida como injusta Cuando los colaboradores sienten que el sistema de evaluación no es justo, los efectos son inmediatos y contundentes: Desmotivación y caída del compromiso. Aumento de la rotación voluntaria. Conflictos internos entre pares o con la jefatura. Pérdida de credibilidad en el liderazgo y el área de Recursos Humanos. Erosión del clima organizacional y del sentido de pertenencia. A nivel estratégico, estas consecuencias afectan directamente la productividad y el cumplimiento de los objetivos de negocio. 5. Ejemplo de corrección de un sistema injusto: empresa industrial de 800 empleados Una compañía de manufactura implementaba evaluaciones anuales con una fórmula uniforme basada en productividad, sin considerar condiciones laborales distintas en cada planta. Esto generaba inconformidad constante, especialmente en unidades con tareas más riesgosas o equipos desactualizados. Tras realizar una auditoría interna de percepción, rediseñaron los indicadores por unidad de negocio, introdujeron una sección de autoevaluación y crearon un comité imparcial para revisar las calificaciones más controversiales. En dos años, mejoró el índice de confianza en el sistema de evaluación y disminuyeron los reclamos formales en un 60%. 6. Transparencia y trazabilidad: claves de la confianza evaluativa La justicia organizacional también se construye a través de la trazabilidad. Cada evaluación debe contar con: Evidencia que respalde la calificación. Documentación de conversaciones o retroalimentación. Accesibilidad por parte del colaborador a sus propias evaluaciones pasadas. Historial claro de evolución y acciones de mejora sugeridas o ejecutadas. Estas acciones fortalecen el sentido de agencia del evaluado, quien ya no es un receptor pasivo, sino un actor activo en su desarrollo. 7. Vinculación entre justicia y liderazgo ético Los líderes que aplican justicia organizacional desde el sistema de evaluación proyectan autoridad moral, refuerzan la cultura interna y consolidan equipos leales. Esto implica: Ser consistentes entre lo que se espera y lo que se reconoce. Dar feedback difícil sin deteriorar la relación humana. Aceptar errores en la evaluación y corregir sin afectar la dignidad del colaborador. La figura del líder como evaluador justo es una de las principales fuentes de reputación interna para las jefaturas y para la empresa como empleadora. 8. Indicadores de percepción de justicia organizacional en la evaluación Una organización madura debe medir de forma periódica cómo se percibe la evaluación. Algunas preguntas clave en encuestas internas pueden incluir: ¿Entiendo los criterios con los que se me evalúa? ¿Siento que mi evaluación fue justa y basada en evidencia? ¿Recibí feedback útil y respetuoso? ¿Tuve la oportunidad de dar mi punto de vista? Estos datos permiten mejorar constantemente el sistema evaluativo y anticipar crisis de confianza interna. Conclusión gerencial La justicia organizacional en el sistema de evaluación no es un componente opcional: es su columna vertebral. Un modelo que no es percibido como justo destruye el compromiso, fragmenta los equipos y debilita el liderazgo. Por el contrario, cuando el proceso es claro, coherente y humano, se convierte en una fuente de confianza, aprendizaje y crecimiento sostenido. Para el gerente moderno, garantizar justicia evaluativa es asegurar que el talento confíe en que la organización ve, escucha y valora de verdad. 🧾 Resumen Ejecutivo El presente artículo ha abordado con profundidad diez preguntas fundamentales sobre el Sistema de Evaluación de Personal, seleccionadas aleatoriamente dentro de un conjunto de 99 interrogantes formuladas para el entorno gerencial. A través del análisis de estas preguntas, se ha demostrado que un sistema de evaluación efectivo no es simplemente una herramienta de medición, sino un instrumento estratégico para el desarrollo, la retención y la alineación del talento con los objetivos organizacionales. 1. Integración del feedback 360: Se destaca su poder para capturar percepciones múltiples del rendimiento, siempre que esté sustentado en cultura de desarrollo, plataformas tecnológicas robustas y procesos formativos para evaluadores. 2. Predicción del rendimiento futuro: Se identificaron indicadores no tradicionales como adaptabilidad, sentido de ownership y aprendizaje continuo como claves para anticipar el valor estratégico de un colaborador más allá de su desempeño histórico. 3. Evaluación en estructuras ágiles o líquidas: Se propuso una reformulación de los modelos tradicionales hacia esquemas continuos, colaborativos y orientados al aprendizaje, coherentes con la lógica de autonomía y dinamismo. 4. Detección de talento oculto: Se plantearon mecanismos internos como autoevaluaciones narrativas, feedback focalizado y participación rotativa en proyectos como vías para revelar capacidades no visibilizadas en evaluaciones estándar. 5. Modelos en contextos de alta rotación: Se propuso el modelo CECI (Ciclos Cortos de Integración), como estructura de evaluación frecuente, automatizada y predictiva para reducir fuga de talento e intervenir de forma temprana. 6. Diseño de dashboards evaluativos: Se definieron componentes clave que todo dashboard debe incluir: evolución individual, alertas, matrices de talento, trazabilidad y capacidad comparativa, con apoyo de herramientas como Power BI o SuccessFactors. 7. Evaluación con enfoque de equidad de género: Se enfatizó la necesidad de rediseñar criterios, capacitar evaluadores, desagregar métricas y medir con foco en inclusión, como vía concreta para cerrar brechas estructurales. 8. Evaluaciones tipo ranking: Se analizó su valor limitado y los riesgos asociados a ambientes competitivos mal gestionados, proponiendo modelos alternativos más éticos y colaborativos. 9. Incorporación de valores corporativos: Se estableció cómo traducir los valores en indicadores observables, integrarlos como competencias clave y usarlos como filtros estratégicos para decisiones de desarrollo, promoción y permanencia. 10. Justicia organizacional en la evaluación: Se desarrolló el concepto en sus tres dimensiones (distributiva, procedimental, interactiva), destacando su impacto directo en clima, compromiso, confianza y reputación interna. Aplicación en WORKI 360 Las conclusiones de este artículo ofrecen una hoja de ruta para robustecer y diferenciar a WORKI 360 como plataforma de gestión del talento. En particular: Permitir la personalización de modelos de evaluación por estructura organizativa, habilitando lógicas ágiles, tradicionales o híbridas. Integrar dashboards inteligentes, con análisis comparativo, alertas automáticas, evolución histórica y mapas de talento en tiempo real. Incorporar módulos de feedback 360 adaptables, con resguardo de anonimato, alineados a competencias estratégicas y cultura organizacional. Diseñar evaluaciones con enfoque de diversidad y equidad, incluyendo filtros analíticos por género, edad, nivel y unidad organizativa. Vincular la evaluación al desarrollo del talento, permitiendo diseñar y seguir microplanes de crecimiento post-evaluación directamente desde la plataforma. Garantizar transparencia y trazabilidad, fortaleciendo la percepción de justicia organizacional y la confianza de los colaboradores en el proceso evaluativo. En suma, WORKI 360 puede posicionarse no solo como una herramienta de evaluación, sino como un ecosistema integral de gestión estratégica del talento, capaz de convertir datos en decisiones, percepciones en cultura y resultados en compromiso sostenido.