Índice del contenido

¿Cómo puede un sistema de medición de desempeño fomentar la cultura de alto rendimiento?

En el año 2015, una empresa multinacional del sector tecnológico enfrentaba una de las tasas de rotación más altas de la industria. Su CEO, recién nombrado, no tardó en darse cuenta de que el problema no era la falta de talento, sino la ausencia de claridad sobre qué significaba “buen desempeño”. Sin métricas, sin propósito medible, y sin dirección, el compromiso organizacional estaba en picada. Esta historia no es única. Muchas organizaciones, incluso rentables, fracasan en desarrollar una cultura de alto rendimiento porque no cuentan con un sistema de medición de desempeño estructurado, intencionado y alineado con sus objetivos estratégicos.

Un sistema de medición de desempeño bien diseñado no es simplemente un conjunto de KPIs. Es un mecanismo de transformación cultural que puede instalar estándares, moldear actitudes, guiar comportamientos y, en última instancia, elevar la ambición colectiva de una organización. A continuación, desglosamos cómo este tipo de sistema puede impulsar una cultura de alto rendimiento de manera estructural y sostenible.

Claridad total sobre lo que importa

El primer efecto visible de un sistema de medición bien implantado es la cristalización de las prioridades. Al establecer métricas que reflejan los verdaderos objetivos de la empresa —no sólo financieros, sino también de innovación, clientes y cultura—, cada colaborador comprende qué se espera de él y cómo su trabajo impacta en los resultados generales.

Esta claridad permite alinear esfuerzos, reducir fricciones y eliminar la ambigüedad. Cuando los objetivos están bien definidos, el equipo deja de perseguir resultados contradictorios y empieza a actuar con foco y propósito. En la práctica, esto significa que el esfuerzo colectivo se vuelve más eficiente y los recursos son mejor utilizados.

Retroalimentación continua y basada en datos

Una cultura de alto rendimiento requiere mejora continua, y esta sólo es posible si existe un flujo constante de retroalimentación. Un sistema de medición sólido genera información confiable que permite dar retroalimentación no sólo anual, sino semanal o incluso diaria.

Este tipo de feedback no es anecdótico ni emocional: es accionable y basado en resultados objetivos. Los colaboradores se sienten tratados de manera justa, evaluados por lo que hacen y no por percepciones subjetivas. Esto genera un entorno más meritocrático y eleva el sentido de justicia interna, lo cual es clave para la motivación a largo plazo.

Promueve la responsabilidad individual y colectiva (accountability)

La medición estructurada genera accountability. Cuando los indicadores están vinculados a individuos, equipos y unidades, la organización deja de excusarse en “lo colectivo” para exigir resultados concretos. Cada persona sabe cuál es su contribución y qué consecuencias tiene su desempeño.

La cultura de alto rendimiento se fundamenta en este principio: todos son responsables de algo específico, y se espera que lo cumplan. A diferencia de modelos tradicionales, aquí no hay lugar para la mediocridad tolerada o el bajo rendimiento sistemático. Las métricas bien implementadas hacen evidente quién está aportando y quién necesita apoyo o corrección.

Fomenta la competitividad sana y la superación continua

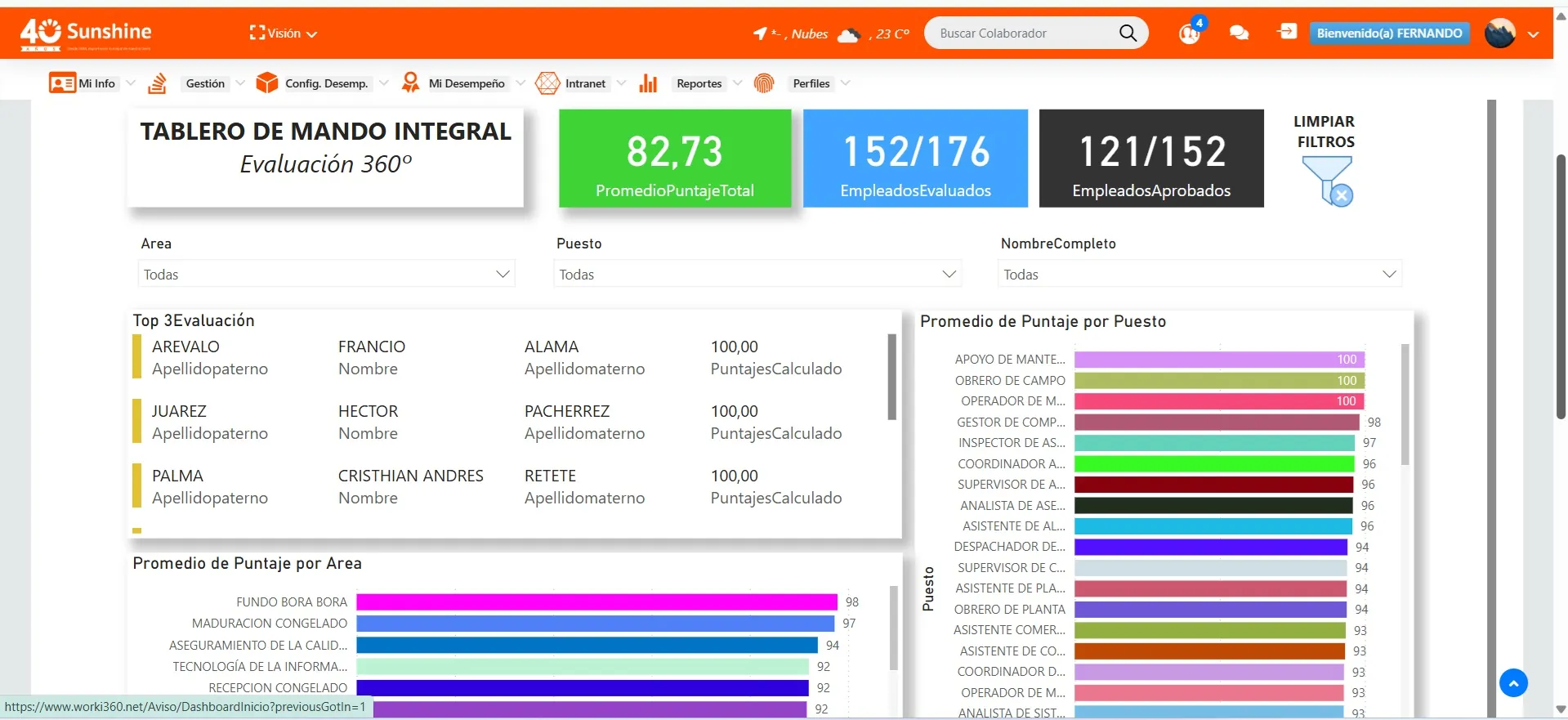

Las métricas pueden utilizarse para establecer benchmarks internos y externos. Al mostrar de manera visual y constante qué equipos están sobresaliendo y cuáles están quedando rezagados, el sistema puede activar una dinámica de competencia sana.

No se trata de humillar ni exponer, sino de incentivar. La clave está en premiar visiblemente los buenos resultados, celebrar las victorias colectivas e individuales, y usar el sistema como una plataforma de reconocimiento. Cuando las personas se ven progresar —y cuando esa progresión es valorada públicamente— se enciende un deseo natural de superarse.

Integra el aprendizaje como parte del rendimiento

Un error común en los sistemas de medición es penalizar el fracaso sin reconocer el aprendizaje. En una cultura de alto rendimiento, el sistema de evaluación debe contemplar no sólo los resultados, sino también el proceso de mejora. Empresas de clase mundial como Google o Microsoft han incluido métricas de aprendizaje en sus cuadros de mando: número de ideas propuestas, velocidad de implementación de feedback, y participación en proyectos de mejora.

Cuando aprender es tan valorado como ejecutar, los colaboradores sienten que el crecimiento profesional es parte de la expectativa organizacional. Esto genera un entorno donde la mejora no es obligatoria, sino deseada.

Consolida un liderazgo orientado al rendimiento

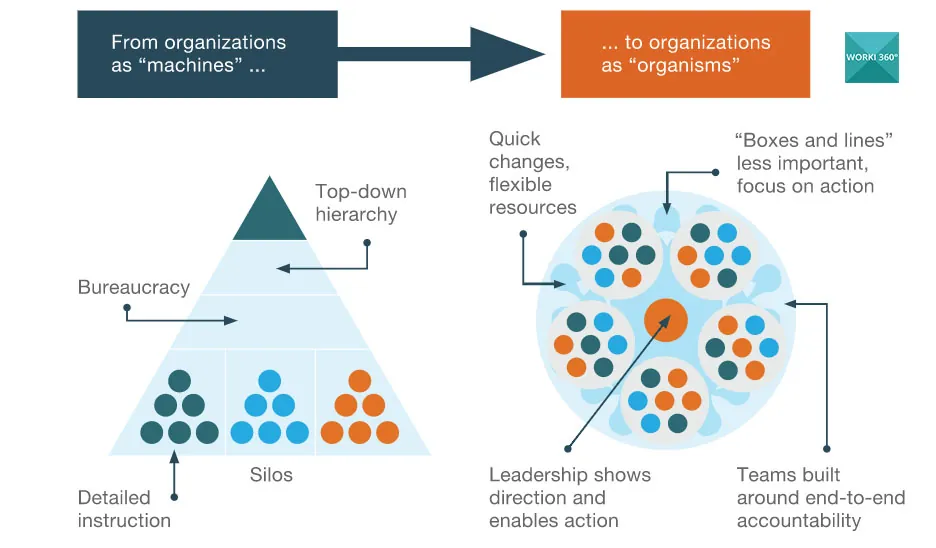

Un buen sistema de medición transforma también el estilo de liderazgo. Al contar con datos concretos, los líderes dejan de ser jueces arbitrarios y se convierten en coaches estratégicos. Usan las métricas para guiar conversaciones, identificar bloqueos y destrabar el potencial de sus equipos.

Esto genera un efecto multiplicador: los líderes desarrollan líderes, y la excelencia se convierte en norma. La cultura organizacional deja de depender de los “superestrellas” y empieza a construirse sobre una base más amplia y estructural.

Eleva la conexión entre propósito y desempeño

Por último, pero no menos importante, un sistema de medición de desempeño moderno no se limita a medir productividad. Integra dimensiones de propósito, impacto social, y sostenibilidad. Al mostrar cómo el trabajo de cada persona contribuye a algo más grande que ellos mismos, se genera un compromiso emocional profundo.

El alto rendimiento no es solo cuestión de KPIs, sino de significado. Cuando los colaboradores sienten que están haciendo algo importante —y pueden ver evidencia de ello en los indicadores— el rendimiento deja de ser una imposición y se convierte en una expresión de orgullo profesional.

Conclusión

Un sistema de medición de desempeño no es una herramienta técnica; es un instrumento cultural. Su poder no está solo en los números, sino en lo que esos números representan: prioridades claras, rendición de cuentas, feedback constante, y reconocimiento del mérito. Para cualquier organización que quiera instalar una cultura de alto rendimiento, este sistema no es opcional: es el corazón del cambio.

¿Qué indicadores permiten medir el desempeño en sostenibilidad empresarial?

Si empieza a realizar uno a por uno sin emoticones

¿Cómo medir el desempeño en procesos de transformación digital?

En el 2020, una empresa aseguradora con más de 60 años en el mercado decidió embarcarse en una transformación digital integral. Migraron a la nube, rediseñaron su sitio web, implementaron inteligencia artificial para atención al cliente y capacitaron a más de 2.000 colaboradores en habilidades digitales. Sin embargo, al año siguiente, los directivos se encontraron con una pregunta incómoda: ¿estamos teniendo éxito? Las cifras de adopción eran dispares, la experiencia del cliente no mejoraba como se esperaba y la inversión seguía creciendo sin retornos claros. El error no estuvo en la intención de transformarse, sino en no haber diseñado un sistema de medición adecuado para este nuevo paradigma. Medir la transformación digital no consiste únicamente en cuantificar tecnología instalada. Es un proceso multidimensional que implica evaluar cambios en capacidades organizacionales, cultura, procesos, clientes y resultados estratégicos. A continuación, se detalla cómo los líderes pueden establecer un marco de indicadores que permita monitorear, aprender y escalar en su proceso de digitalización. Definir las dimensiones clave de la transformación digital Antes de medir, es necesario entender qué se pretende transformar. En general, una transformación digital abarca cinco dimensiones interrelacionadas: Tecnología: Infraestructura, automatización, inteligencia artificial, migración a la nube. Procesos: Eficiencia operativa, rediseño del flujo de valor, automatización de tareas repetitivas. Cultura y personas: Adopción digital, mindset de innovación, colaboración virtual. Cliente: Experiencia digital, omnicanalidad, personalización, satisfacción. Modelo de negocio: Nuevas fuentes de ingresos digitales, plataformas, ecosistemas. Cada dimensión debe tener métricas específicas. Medir sólo la instalación de herramientas sin observar el comportamiento humano, el impacto en clientes o los resultados económicos es un error frecuente que debilita los procesos de transformación. Indicadores de adopción digital interna La tecnología no transforma por sí sola. Se transforma cuando las personas la adoptan. Por ello, los primeros indicadores clave deben centrarse en el uso y apropiación de las herramientas digitales por parte de los colaboradores. Algunos ejemplos: Índice de uso activo de herramientas digitales (por unidad o área): Porcentaje de empleados que utilizan activamente las plataformas digitales disponibles. Nivel de capacitación completada en habilidades digitales: Número de personas formadas, por nivel jerárquico y por tipo de habilidad. Tasa de automatización de procesos internos: Proporción de tareas manuales migradas a flujos digitales. Tasa de adopción de sistemas ERP, CRM o plataformas colaborativas: No basta con implementarlas, hay que medir su uso real. Estos indicadores permiten diagnosticar si el cambio está realmente ocurriendo en las bases organizativas. Indicadores de eficiencia y rediseño de procesos La digitalización debe traducirse en procesos más rápidos, seguros y menos costosos. Por tanto, es clave medir: Tiempo promedio de procesos antes y después de la digitalización: Por ejemplo, tiempo de aprobación de créditos, resolución de tickets, o cierre de ventas. Índice de errores o retrabajos en procesos digitalizados: La automatización debe reducir fallas operativas. Ahorro operativo derivado de la digitalización: Cuantificación económica del impacto sobre gastos generales o costos operativos. Grado de integración entre plataformas: Nivel de conexión entre sistemas internos (ERP, CRM, BI) para evitar silos de información. Estos datos ofrecen evidencia tangible de la eficiencia alcanzada gracias a la transformación. Indicadores centrados en el cliente El éxito de cualquier transformación digital se mide, en última instancia, en la percepción y comportamiento del cliente. Aquí destacan: Índice de experiencia digital del cliente (Digital CX Score): Medido a través de encuestas de satisfacción específicas para canales digitales. Tasa de adopción de canales digitales por parte del cliente: Qué porcentaje de interacciones con la empresa se realiza por canales digitales versus tradicionales. Tasa de conversión digital (ventas, renovaciones, solicitudes): Cuántas oportunidades comerciales se concretan digitalmente. Tiempo de respuesta digital: Agilidad en atención por chatbots, correos, apps o portales. Estas métricas conectan la transformación con la promesa de valor al cliente, elemento clave de su sostenibilidad. Indicadores de resultados estratégicos Más allá del rendimiento técnico o operativo, la transformación digital debe generar impacto estratégico y retorno económico. Algunos indicadores clave son: ROI digital: Comparación entre la inversión en transformación digital y los beneficios tangibles generados (ahorros, ingresos, productividad). Ingreso generado por nuevos productos o servicios digitales: Medición de la innovación como fuente de crecimiento. Tasa de aceleración de decisiones: Tiempo medio de toma de decisiones estratégicas antes y después del uso de analítica o inteligencia de negocios. Velocidad de escalamiento de proyectos digitales: Tiempo promedio para pasar de piloto a despliegue masivo. Estos indicadores permiten al comité directivo comprender si la digitalización está fortaleciendo realmente el modelo de negocio. Herramientas de visualización y seguimiento Para que estos indicadores generen valor, deben visualizarse en dashboards dinámicos, actualizados en tiempo real y accesibles para los distintos niveles de la organización. Algunas herramientas recomendadas son: Power BI o Tableau: Para dashboards de transformación por áreas. Scorecards estratégicos de transformación digital: Que integren visión, métricas y responsables por cada eje. OKRs digitales (Objectives & Key Results): Para vincular iniciativas digitales con resultados de negocio medibles. La visualización clara permite a los líderes tomar decisiones basadas en datos, priorizar inversiones y corregir desvíos a tiempo. Conclusión Medir el desempeño en procesos de transformación digital no es sólo una cuestión de métricas, sino una decisión estratégica. Significa establecer un marco de rendición de cuentas que abarque la tecnología, las personas, los procesos y el negocio. Las organizaciones que comprenden esto logran no sólo digitalizarse, sino evolucionar. Y en ese proceso, la medición no es un fin, sino el faro que guía el cambio, confirma el progreso y construye legitimidad frente a todos los stakeholders.

¿Cómo generar accountability mediante el sistema de medición?

En una reunión de directorio, el CEO de una empresa del sector energético expresó su frustración: “Todos los informes están listos, los dashboards se ven impecables, pero los resultados no llegan. No falta información, lo que falta es compromiso con la ejecución”. Esta frase revela una verdad esencial: los sistemas de medición no garantizan resultados por sí solos. Lo que marca la diferencia es su capacidad para generar accountability, es decir, un sentido profundo de responsabilidad y rendición de cuentas en cada nivel de la organización. La accountability organizacional no es una función aislada del área de gestión humana o del controller financiero. Es una cultura empresarial basada en la idea de que cada colaborador, líder o equipo tiene claridad sobre sus responsabilidades, recursos asignados, resultados esperados y consecuencias claras. Un sistema de medición de desempeño correctamente diseñado puede ser el catalizador de esta cultura. A continuación, se detallan los elementos estructurales y prácticos que permiten generar accountability a través de la medición. Asignación explícita de responsables por indicador Uno de los errores más frecuentes en los sistemas de medición es reportar métricas sin vincularlas a un responsable directo. Un KPI sin nombre asociado es, en la práctica, un KPI sin dueño. El primer paso para generar accountability es que cada indicador tenga un responsable único, claramente identificado, con autonomía y autoridad para gestionarlo. Cada KPI debe estar vinculado a una persona o equipo, no a un área genérica. El nombre del responsable debe figurar en los tableros de control. Esa persona debe entender cómo su trabajo diario impacta directamente en ese indicador. Esto permite eliminar la ambigüedad en la ejecución y deja claro quién debe actuar si hay desvíos. Establecimiento de metas negociadas y no impuestas La accountability real nace del compromiso, no del control. Por eso, el proceso de definición de metas debe ser colaborativo. Un error común es imponer objetivos desde la alta dirección sin considerar los contextos operativos, capacidades reales o limitaciones de cada unidad. Las metas deben definirse con participación del responsable directo. Deben ser específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo (SMART). Se deben establecer compromisos formales de logro, firmados y revisables periódicamente. Cuando las metas son acordadas y comprendidas, se incrementa el sentido de propiedad y se reduce la resistencia al sistema de medición. Integración del sistema de medición con el sistema de consecuencias Un sistema de medición no genera accountability si no está vinculado con consecuencias claras. Esto no significa sancionar por no cumplir, sino construir un entorno donde los resultados generen recompensas, aprendizaje o reconfiguración. El cumplimiento de KPIs debe estar ligado a incentivos (económicos, reputacionales o de carrera). El bajo desempeño debe abordarse con planes de mejora, mentoring o reasignaciones. Las desviaciones críticas deben generar acciones correctivas concretas. La coherencia entre medición, decisión y consecuencias es lo que fortalece la rendición de cuentas. Visualización pública y transparente de resultados Una técnica poderosa para fomentar accountability es la exposición sistemática y transparente del avance de cada unidad o responsable. Esto se puede lograr mediante dashboards públicos internos o reportes visuales en comités ejecutivos. Publicar periódicamente el estado de cumplimiento de KPIs por persona, área o equipo. Comparar entre pares en términos de avance o cumplimiento. Mostrar tanto logros como alertas, manteniendo un tono de mejora y no de amenaza. Este nivel de visibilidad genera presión positiva, alinea expectativas y estimula la autorregulación. Incorporación del diálogo de desempeño como rutina estructural Más allá de los informes numéricos, la rendición de cuentas se fortalece mediante conversaciones frecuentes sobre desempeño. Estas deben estar sistematizadas y enfocadas en el aprendizaje y la acción. Reuniones de revisión de resultados con foco en causa-raíz y próximas acciones. Feedback continuo y constructivo entre líderes y colaboradores. Identificación de obstáculos y toma de decisiones ágiles sobre recursos o prioridades. Cuando estas conversaciones se institucionalizan, el sistema de medición deja de ser un archivo y se convierte en una herramienta viva de gestión. Desarrollo de una cultura que asocia resultados con propósito Un KPI no tiene valor por sí solo. Su poder está en representar el cumplimiento de una contribución organizacional. Cuando las personas comprenden cómo sus resultados individuales están conectados con el propósito mayor de la empresa, se activa una motivación más profunda. Cada indicador debe tener contexto: ¿para qué se mide?, ¿a qué estrategia responde? Comunicar cómo ese KPI impacta al cliente, a la sostenibilidad o a los resultados financieros. Celebrar públicamente los logros, vinculándolos al propósito organizacional. La accountability se vuelve más robusta cuando no se basa solo en control, sino en significado. Uso de herramientas tecnológicas para reforzar la trazabilidad Las plataformas digitales permiten automatizar parte del proceso de accountability, con trazabilidad y seguimiento individualizado. Algunas funciones clave: Historial de cumplimiento por persona o equipo. Alertas tempranas sobre desvíos críticos. Integración con sistemas de evaluación de desempeño. Reportes automáticos para líderes con enfoque en decisiones. Estas herramientas deben estar al servicio de la gestión, no solo del monitoreo, y deben ser accesibles, intuitivas y útiles para quienes toman decisiones en tiempo real. Conclusión Generar accountability mediante un sistema de medición es mucho más que establecer KPIs. Es diseñar un ecosistema en el que las métricas estén conectadas con la acción, donde la claridad, el compromiso, las consecuencias y la conversación estratégica sean la norma. En las organizaciones de alto rendimiento, no se mide para controlar: se mide para empoderar. Y cuando esto sucede, la responsabilidad deja de ser una carga y se convierte en una forma de liderazgo distribuido.

¿Qué papel juega la transparencia en la efectividad del sistema de medición?

La transparencia no es un valor periférico en los sistemas de medición de desempeño; es su cimiento funcional. En un entorno empresarial cada vez más complejo y basado en datos, los líderes necesitan construir sistemas que no sólo recopilen y reporten indicadores, sino que lo hagan de manera abierta, accesible y comprensible para todos los niveles de la organización. Sin transparencia, la información pierde legitimidad, los números generan desconfianza y el sistema de medición se convierte en un ritual administrativo sin poder transformador.

En muchas organizaciones, los sistemas de medición se diseñan como estructuras sofisticadas, pero opacas: cuadros de mando que sólo ve la alta dirección, KPIs que no se comunican con claridad, y reportes que circulan entre pocos sin llegar a quienes ejecutan. Esta falta de visibilidad fragmenta el compromiso, genera sospechas y sabotea la cultura de mejora continua. A continuación, analizamos cómo la transparencia puede cambiar esta dinámica y convertirse en el factor decisivo para la efectividad del sistema de medición.

La transparencia fortalece la legitimidad de los indicadores

Cuando un sistema de medición es transparente, sus fundamentos quedan a la vista. Esto incluye cómo se definen los indicadores, por qué se miden ciertas variables y cómo se calculan los resultados. Esta apertura permite que los colaboradores comprendan que no se trata de un mecanismo de control arbitrario, sino de una herramienta objetiva para orientar la acción.

Definir públicamente el propósito de cada indicador.

Documentar las fuentes de datos y metodologías utilizadas.

Validar los indicadores con los equipos que serán evaluados por ellos.

Al aumentar la comprensión, se reduce la resistencia y aumenta la disposición al compromiso.

Facilita la alineación organizacional

Un sistema de medición transparente actúa como un lenguaje común. Cuando los datos están disponibles y son entendibles para todos, cada área, equipo e individuo puede alinear su comportamiento a las prioridades estratégicas.

Publicar dashboards accesibles por área o unidad de negocio.

Hacer visibles los indicadores clave de la estrategia corporativa.

Utilizar reuniones abiertas de revisión de resultados.

Esto permite que todos los miembros de la organización operen con una brújula común, lo que genera coordinación, colaboración y foco.

Aumenta la confianza y el sentido de justicia

Uno de los grandes riesgos de los sistemas de medición es que se perciban como instrumentos de favoritismo o manipulación. La transparencia elimina esta percepción al demostrar que los datos son consistentes, trazables y aplicados por igual a todos.

Mostrar las métricas sin filtrado por jerarquía.

Permitir que los colaboradores vean su evolución en tiempo real.

Garantizar que las evaluaciones se basen en los mismos criterios para todos.

Cuando la información es pública y las reglas son iguales para todos, se fortalece el principio de equidad interna, elemento esencial para una cultura de alto desempeño.

Empodera la toma de decisiones descentralizada

En entornos dinámicos, la toma de decisiones no puede depender únicamente de la alta dirección. Equipos operativos, líderes de proyecto y mandos intermedios deben tener autonomía para actuar. Esto sólo es posible si tienen acceso transparente a los datos clave.

Compartir indicadores clave con equipos multidisciplinarios.

Integrar los dashboards a las rutinas de seguimiento operativo.

Enseñar a interpretar los datos desde una perspectiva de acción, no de reporte.

La transparencia, en este sentido, no es solo visibilidad; es capacidad de gestión distribuida.

Promueve el aprendizaje organizacional

Cuando los datos son transparentes, se convierten en insumos para el aprendizaje colectivo. El conocimiento sobre qué funciona, qué no y por qué se extiende más allá del nivel ejecutivo y llega a quienes pueden implementar mejoras concretas.

Identificar tendencias y patrones visibles para todos.

Facilitar discusiones abiertas sobre causas raíz de los resultados.

Crear espacios de co-análisis entre diferentes áreas o funciones.

Esto convierte al sistema de medición en una plataforma de inteligencia organizacional, no solo de vigilancia o control.

Evita la manipulación de los resultados

En entornos donde los datos están ocultos o centralizados, existe mayor riesgo de que se manipulen para beneficiar narrativas individuales. En cambio, la transparencia actúa como un mecanismo de autocorrección: los errores, desviaciones o inconsistencias se detectan más rápido y se pueden abordar de manera oportuna.

Establecer mecanismos de auditoría abierta de datos.

Permitir que los usuarios comparen resultados históricos y cruzados.

Incorporar retroalimentación de los equipos evaluados sobre la calidad de los indicadores.

De este modo, la transparencia genera integridad en el sistema y confianza institucional.

Refuerza la cultura de accountability

La visibilidad de los datos es un factor clave para generar accountability. Cuando todos conocen los resultados, las metas y los responsables, se elimina el anonimato de la ejecución.

Vincular cada indicador con el nombre del responsable visible en el dashboard.

Publicar avances individuales y grupales de forma periódica.

Hacer seguimiento público a los compromisos adquiridos por los líderes.

Esto cambia la dinámica organizacional: el desempeño deja de ser un asunto privado y se convierte en un ejercicio compartido de responsabilidad.

Conclusión

La transparencia en el sistema de medición de desempeño no es una característica opcional, sino una condición estructural para su efectividad. Aporta claridad, legitimidad, confianza y empoderamiento. Permite que los datos sean utilizados para coordinar, corregir, aprender y mejorar, no para controlar ni castigar.

En un contexto empresarial cada vez más exigente, donde los líderes deben construir organizaciones ágiles, colaborativas y centradas en resultados, la transparencia deja de ser un ideal ético y se convierte en una ventaja competitiva. Porque en el mundo de los indicadores, lo que no se comparte, simplemente no transforma.

¿Cómo se deben priorizar los indicadores estratégicos frente a los operativos?

Una empresa multinacional de consumo masivo implementó un sistema de medición compuesto por más de 300 indicadores. Cada área operativa contaba con sus propios cuadros de mando, y cada directivo defendía la relevancia de sus métricas. El resultado fue una sobrecarga informativa, dispersión de esfuerzos y una parálisis decisional. Lo que inicialmente debía facilitar el control y la mejora terminó bloqueando la agilidad estratégica. Este ejemplo pone en evidencia una pregunta central para cualquier organización moderna: ¿cómo priorizar los indicadores estratégicos frente a los operativos sin perder el foco ni el control?

La priorización de indicadores no es una tarea técnica; es un ejercicio de liderazgo estratégico. Implica comprender la lógica del negocio, la dinámica del entorno, las capacidades internas y el modelo de creación de valor. A continuación, se presenta una guía integral para lograr una jerarquización efectiva de indicadores, que permita un sistema de medición realmente útil y orientado a resultados.

Diferenciar claramente entre lo estratégico y lo operativo

El primer paso es comprender qué caracteriza a cada tipo de indicador:

Indicadores estratégicos: Miden el avance de la organización hacia sus objetivos de largo plazo. Se vinculan directamente con la visión, misión y planes estratégicos. Ejemplos: cuota de mercado, NPS, EBITDA, ingreso por nuevos productos, tasa de fidelización de clientes.

Indicadores operativos: Evalúan la eficiencia, calidad o cumplimiento de los procesos del día a día. Son clave para monitorear el “cómo” se ejecutan las tareas. Ejemplos: número de entregas a tiempo, tiempo promedio de respuesta, tasa de defectos, utilización de capacidad instalada.

Tener esta distinción clara permite que cada nivel de gestión trabaje con el set de indicadores más relevante a su rol.

Establecer un marco de priorización basado en impacto estratégico

Una práctica efectiva es jerarquizar los indicadores en función de su impacto directo en los objetivos estratégicos de la empresa. Esto se puede hacer mediante matrices de priorización, por ejemplo:

Alta contribución / Alta frecuencia: Indicadores clave de gestión (KGI), que deben monitorearse constantemente (mensual o semanal).

Alta contribución / Baja frecuencia: Indicadores de evolución estratégica, revisados trimestral o anualmente.

Baja contribución / Alta frecuencia: Indicadores de soporte operativo que pueden agregarse por áreas técnicas.

Baja contribución / Baja frecuencia: Candidatos a ser eliminados del sistema, salvo justificación específica.

Este análisis permite reducir la cantidad de métricas, enfocarse en lo esencial y liberar tiempo directivo para decisiones de valor.

Vincular cada indicador con una prioridad estratégica concreta

Cada KPI estratégico debe responder a una pregunta clave del negocio: ¿Cómo sabremos si estamos cumpliendo nuestra estrategia? Esto exige que la formulación del indicador esté anclada a un objetivo estratégico definido y cuantificable.

Si el objetivo es crecer en mercados internacionales, un KPI estratégico debe medir participación de mercado fuera del país de origen.

Si el objetivo es innovación, el KPI estratégico puede ser porcentaje de ingresos provenientes de productos lanzados en los últimos 2 años.

Si el objetivo es fidelización, el KPI puede ser la tasa de recompra o el Net Promoter Score.

Sin este anclaje estratégico, los indicadores pierden dirección y se diluye el impacto del sistema de medición.

Asignar niveles de visibilidad diferenciados según jerarquía

No todos los niveles organizacionales necesitan ver todos los indicadores. Es fundamental definir qué tipo de información necesita cada grupo para tomar decisiones relevantes:

Alta dirección: KPIs estratégicos, cuadros de mando integrados, evolución a largo plazo.

Gerencias medias: Indicadores tácticos que traducen la estrategia en resultados concretos por área.

Supervisión operativa: Indicadores de proceso y rendimiento diario.

Una visualización segmentada, automatizada y actualizada permite que cada nivel se enfoque en lo que realmente debe gestionar.

Limitar el número total de indicadores activos

Una de las mejores prácticas internacionales es mantener un sistema de medición con un número limitado de KPIs realmente relevantes. El exceso de indicadores fragmenta el foco, diluye el análisis y ralentiza la toma de decisiones.

Las grandes consultoras sugieren que un cuadro de mando estratégico debe tener entre 8 y 15 KPIs clave.

A nivel operativo, los cuadros de mando por área pueden extenderse a 20–25 métricas, siempre y cuando estén jerarquizadas.

En cada revisión, se deben eliminar aquellos KPIs que no generan decisiones, no tienen responsables o no aportan al logro estratégico.

Crear una arquitectura de indicadores (cascada de KPIs)

Para garantizar coherencia entre niveles estratégicos y operativos, se debe construir una arquitectura integrada de indicadores. Esto implica:

Desplegar los indicadores estratégicos hacia áreas y procesos mediante KPIs tácticos.

Asegurar que cada KPI operativo contribuya directa o indirectamente a un KPI estratégico.

Evitar la duplicación de indicadores con distintas definiciones en diferentes áreas.

Este alineamiento vertical es clave para que el sistema de medición actúe como un vector de ejecución estratégica.

Revisar periódicamente la vigencia y relevancia de los indicadores

La dinámica del entorno y la evolución del negocio obligan a revisar constantemente qué se mide. Un KPI que fue clave hace un año puede haber perdido su relevancia actual.

Incorporar una revisión semestral o anual del sistema de indicadores.

Eliminar indicadores que ya no impulsan decisiones o cuyo comportamiento es estable.

Incorporar nuevos KPIs que reflejen cambios estratégicos o emergentes, como sostenibilidad, innovación o transformación digital.

Esta revisión continua asegura que el sistema de medición siga siendo un activo vivo, no un archivo histórico.

Conclusión

Priorizar indicadores estratégicos frente a los operativos es un acto de gobierno organizacional. Implica seleccionar lo que realmente importa, alinear la ejecución con la visión y liberar tiempo gerencial para la toma de decisiones de alto impacto. La organización que mide menos pero mejor, actúa más rápido, aprende más profundo y compite con mayor inteligencia.

El sistema de medición no debe convertirse en un museo de métricas. Debe ser un sistema nervioso que conecta estrategia con ejecución. Y esa conexión solo es posible cuando se establece una priorización inteligente, funcional y viva.

¿Qué herramientas permiten visualizar KPIs en tiempo real?

La capacidad de visualizar los KPIs en tiempo real ha dejado de ser una opción tecnológica y se ha convertido en una necesidad de gestión. En un contexto empresarial caracterizado por la velocidad del cambio, la hiperconectividad y la incertidumbre permanente, los ejecutivos necesitan contar con información precisa, actualizada y accionable. El valor de un indicador no está solo en su definición, sino en su disponibilidad oportuna para la toma de decisiones.

Un sistema de visualización de KPIs en tiempo real permite que las organizaciones pasen de un enfoque reactivo a uno proactivo. Esto transforma la manera en que se dirige el negocio: los líderes detectan desvíos rápidamente, corrigen rumbo con agilidad y anticipan tendencias antes que la competencia. A continuación, se analizan las principales herramientas disponibles para lograr una visualización efectiva de indicadores, sus características, ventajas comparativas y casos de uso recomendados.

Microsoft Power BI

Es una de las herramientas más utilizadas por las empresas medianas y grandes para la visualización de datos en tiempo real. Power BI permite integrar múltiples fuentes de información (ERP, CRM, hojas de cálculo, servicios en la nube) y presentar los KPIs en dashboards interactivos, personalizables y con actualizaciones automáticas.

Se conecta fácilmente con plataformas como Excel, SQL Server, Google Analytics, entre otros.

Permite crear informes móviles optimizados para smartphones y tablets.

Ofrece capacidades de análisis predictivo mediante el lenguaje DAX y la integración con Azure Machine Learning.

Es especialmente útil en empresas que ya utilizan el ecosistema Microsoft y necesitan escalar su gestión de datos sin costos excesivos de implementación.

Tableau

Reconocida por su potencia gráfica y flexibilidad, Tableau es una herramienta de visualización avanzada que permite crear dashboards dinámicos con gran capacidad de exploración. Su arquitectura permite analizar grandes volúmenes de datos con fluidez y conectar con más de 70 fuentes diferentes.

Destaca por su interfaz drag-and-drop y su capacidad para crear visualizaciones complejas sin necesidad de programación.

Ofrece funcionalidades en la nube y on-premise.

Ideal para entornos que requieren dashboards ejecutivos con alto impacto visual, especialmente en sectores como banca, salud y retail.

Su curva de aprendizaje puede ser un poco más exigente, pero la calidad de visualización justifica la inversión para equipos analíticos maduros.

Google Looker (antes Data Studio)

Looker Studio es una alternativa potente dentro del ecosistema de Google, ideal para empresas que manejan gran parte de sus operaciones en plataformas como Google Sheets, BigQuery, Analytics, Ads o Firebase.

Gratuita en su versión básica, lo que la hace accesible para startups o pymes.

Permite compartir dashboards en tiempo real mediante enlaces públicos o restringidos.

Su integración nativa con Google Cloud la convierte en una solución ideal para empresas digitales.

Aunque sus capacidades analíticas son más limitadas que Power BI o Tableau, es una herramienta ágil para equipos de marketing digital, ecommerce o producto.

Qlik Sense

Qlik Sense combina visualización de datos en tiempo real con funcionalidades de autoservicio, lo que permite a usuarios no técnicos explorar datos sin intervención del área de IT. Su motor de análisis asociativo permite descubrir relaciones que no son evidentes en modelos tradicionales.

Su capacidad de análisis en memoria permite tiempos de respuesta muy rápidos.

Ideal para organizaciones que manejan operaciones complejas y multivariable.

Ofrece integración con IA para generación automática de insights.

Es una herramienta robusta, especialmente útil para industrias como manufactura, logística o telecomunicaciones.

Klipfolio

Klipfolio se posiciona como una herramienta de visualización centrada en la simplicidad, velocidad de implementación y uso colaborativo. Sus dashboards están pensados para ser compartidos fácilmente entre equipos y departamentos.

Ideal para empresas que necesitan KPIs visibles por todos en tiempo real, por ejemplo, en salas de ventas, producción o servicio al cliente.

Cuenta con plantillas predefinidas para diversos sectores e indicadores.

Puede integrarse con herramientas populares como Slack, Salesforce o Zapier.

Por su diseño amigable, es especialmente valiosa en empresas que están comenzando su cultura de datos y desean promover la transparencia operativa.

Geckoboard

Geckoboard está diseñado específicamente para mostrar KPIs en tiempo real en pantallas visibles dentro de la organización. Es una herramienta pensada para equipos operativos que necesitan feedback inmediato.

Fácil de configurar sin necesidad de habilidades técnicas avanzadas.

Permite conectar con más de 60 fuentes de datos (incluyendo hojas de cálculo, CRMs, y plataformas SaaS).

Su propuesta es visualmente clara, ideal para ambientes de ritmo rápido como contact centers, áreas comerciales o equipos de desarrollo ágil.

Aunque no tiene funciones analíticas avanzadas, su simplicidad es su fortaleza en escenarios donde la acción inmediata prima sobre el análisis profundo.

Zoho Analytics

Parte del ecosistema Zoho, esta plataforma ofrece visualización y análisis de datos en tiempo real, con integración nativa a otras herramientas empresariales del mismo grupo (Zoho CRM, Zoho Projects, Zoho Books, etc.).

Permite programar actualizaciones automáticas y crear alertas en base a umbrales definidos.

Incluye análisis predictivo mediante inteligencia artificial.

Es particularmente útil para pymes que buscan una solución integral, escalable y de costo accesible.

Integración con sistemas ERP y BI internos

Más allá de herramientas comerciales, muchas grandes empresas desarrollan dashboards personalizados sobre sus propios sistemas ERP (SAP, Oracle, Netsuite). En estos casos:

Se construyen visualizaciones sobre bases de datos propias.

Se adaptan los KPIs al lenguaje interno y procesos particulares.

Se garantiza total control sobre la seguridad y la arquitectura del dato.

Este enfoque requiere mayor inversión inicial, pero ofrece soluciones totalmente alineadas a las operaciones críticas del negocio.

Factores clave al seleccionar una herramienta de visualización en tiempo real

Antes de elegir una solución, la empresa debe evaluar:

Integrabilidad: ¿Se conecta fácilmente con tus sistemas actuales?

Usabilidad: ¿Puede ser usada por el personal operativo y el equipo gerencial sin soporte técnico constante?

Escalabilidad: ¿Permite incorporar más KPIs, usuarios o unidades sin rediseños complejos?

Costo total de propiedad: Considerar licencias, mantenimiento, soporte y capacitación.

Velocidad de despliegue: En contextos dinámicos, la implementación rápida puede ser clave.

Conclusión

Visualizar KPIs en tiempo real no es solo una cuestión tecnológica, sino una decisión estratégica. Significa equipar a la organización con la capacidad de actuar con datos frescos, detectar desvíos antes de que escalen y construir una cultura de monitoreo permanente. Las herramientas descritas ofrecen múltiples caminos, pero el valor real surge cuando los datos se transforman en acción, y la acción en resultados sostenidos.

¿Cómo evitar que el sistema de medición genere desmotivación en el equipo?

Una empresa líder en telecomunicaciones lanzó un sistema de medición de desempeño para alinear a toda la organización con su nueva estrategia de crecimiento. Al poco tiempo, comenzaron a observar una caída inesperada en el clima laboral, incremento de rotación y pérdida de compromiso. El problema no estaba en la estrategia ni en los objetivos, sino en la forma en que el sistema de medición fue implementado: rígido, punitivo, sin diálogo ni contextualización. En lugar de inspirar, el sistema desmotivaba.

Este fenómeno no es aislado. Muchas organizaciones bien intencionadas terminan convirtiendo sus sistemas de medición en mecanismos de presión, castigo o control excesivo. El impacto es profundo: baja productividad, cinismo organizacional y resistencia al cambio. A continuación, se exploran las causas estructurales de este problema y las estrategias que los líderes deben implementar para evitar que el sistema de medición se convierta en un factor de desmotivación.

Diseñar el sistema con participación activa del equipo

Uno de los factores más potentes para generar compromiso es la co-creación. Cuando el sistema de medición se impone verticalmente, los colaboradores lo perciben como un instrumento de control externo. En cambio, cuando se construye con la participación de quienes serán evaluados, se transforma en una herramienta compartida de mejora.

Involucrar a líderes operativos y colaboradores en la definición de indicadores relevantes.

Validar si los KPIs propuestos reflejan verdaderamente la naturaleza del trabajo.

Ajustar las metas considerando la realidad del entorno y los recursos disponibles.

La participación activa genera sentido de pertenencia y evita la percepción de arbitrariedad.

Vincular los indicadores con propósitos motivadores

Las personas no se movilizan por números, sino por significado. Si el sistema de medición se limita a porcentajes, cifras frías o métricas desconectadas de la visión del negocio, difícilmente generará compromiso.

Comunicar claramente cómo cada KPI se conecta con el propósito de la organización.

Explicar el impacto del logro de metas en clientes, sociedad o desarrollo personal.

Vincular el sistema de medición con historias reales de cambio y transformación.

Cuando los colaboradores entienden el “para qué” de los indicadores, aumenta su disposición a comprometerse con ellos.

Evitar el uso punitivo de los datos

Un error común es utilizar los indicadores como herramientas para sancionar o generar presión constante. Esto instala una cultura del miedo, inhibe la innovación y refuerza conductas defensivas, como ocultar errores o maquillar resultados.

Establecer que los datos se usan para aprender, no para castigar.

Crear espacios seguros para analizar desvíos sin señalar culpables.

Transformar los informes en oportunidades para identificar oportunidades de mejora.

La medición debe servir para impulsar la mejora continua, no para penalizar el error.

Asegurar la equidad en la medición

La desmotivación también surge cuando los colaboradores perciben que las reglas no se aplican por igual. Esto puede suceder cuando se miden KPIs diferentes para funciones similares, se asignan metas desproporcionadas o se favorece a ciertos equipos.

Establecer criterios homogéneos para definir metas por rol o nivel.

Verificar que los KPIs no generen comparaciones injustas entre áreas con contextos distintos.

Aplicar los mismos criterios de evaluación en todos los casos.

La percepción de justicia es uno de los mayores impulsores de la motivación organizacional.

Evitar la sobrecarga de indicadores

Demasiados indicadores generan confusión, dispersión y fatiga de gestión. Los colaboradores sienten que “todo es importante”, lo que en la práctica significa que nada lo es. Además, se diluye el foco y se incrementa la carga administrativa sin valor real.

Priorizar un número limitado de indicadores clave (entre 3 y 5 por persona o equipo).

Enfocar las métricas en lo que realmente mueve el desempeño.

Eliminar indicadores redundantes o de bajo impacto.

La simplicidad estratégica es una de las mejores aliadas de la motivación.

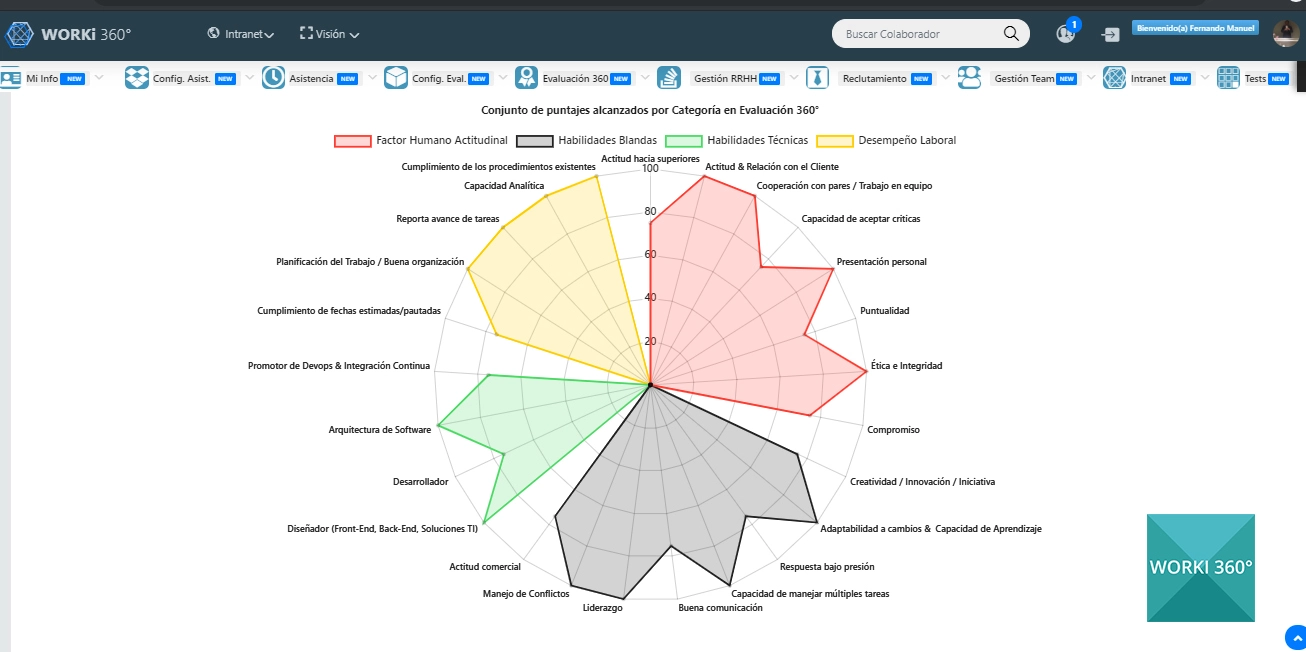

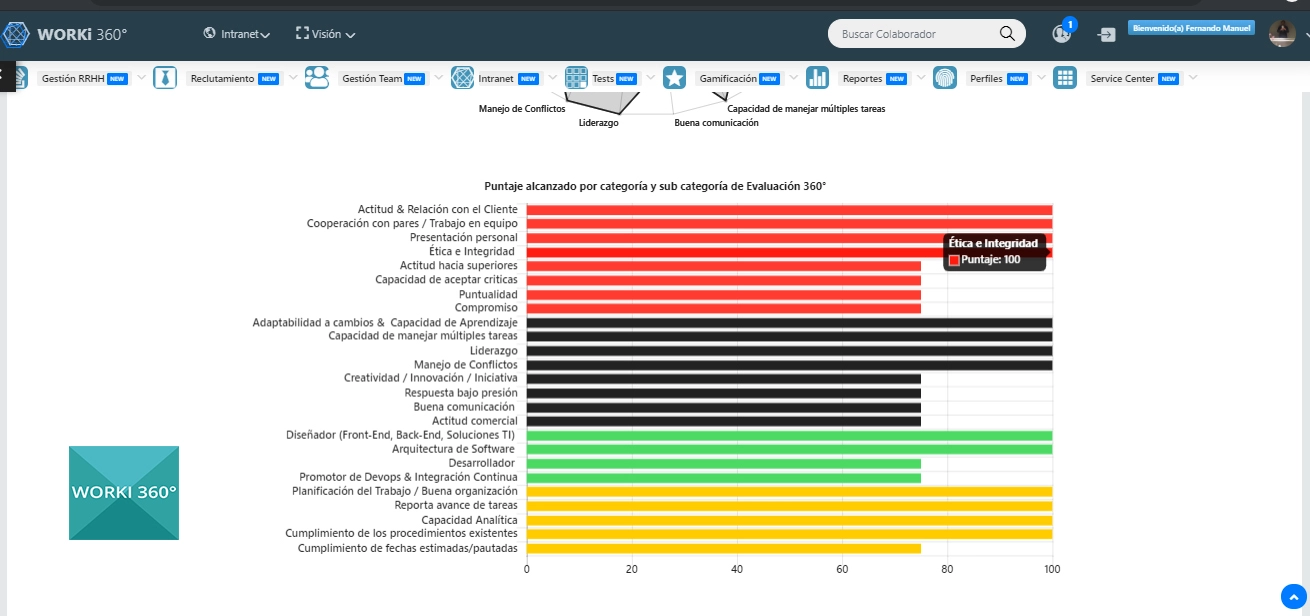

Incluir indicadores cualitativos y de desarrollo

Cuando sólo se miden resultados numéricos, se pierde de vista el esfuerzo, el aprendizaje y el desarrollo de competencias. Esto genera frustración en quienes están creciendo pero aún no alcanzan sus metas cuantitativas.

Incorporar indicadores de progreso personal o de mejora de procesos.

Medir competencias, calidad de liderazgo o capacidad de colaboración.

Evaluar no sólo el “qué” se logra, sino también el “cómo” se logra.

Este enfoque más humano y balanceado promueve una visión de largo plazo sobre el talento.

Reforzar el reconocimiento por logros parciales y avances

Una fuente de desmotivación frecuente es que el sistema de medición sólo celebre los resultados finales y deje de lado los esfuerzos sostenidos o mejoras incrementales. Esto puede desincentivar a equipos que están en etapas tempranas de madurez o trabajando en contextos desafiantes.

Establecer hitos intermedios con reconocimiento visible.

Comunicar públicamente los avances, no sólo los logros absolutos.

Promover una cultura de apreciación y refuerzo positivo.

El reconocimiento oportuno transforma la experiencia del sistema de medición de una obligación a una oportunidad.

Capacitar a los líderes en el uso motivacional de los indicadores

El mejor sistema de medición puede fallar si los líderes no saben interpretarlo ni utilizarlo para desarrollar a sus equipos. La medición requiere un liderazgo habilitador, que convierta los datos en acciones y los indicadores en conversaciones.

Capacitar en feedback constructivo basado en KPIs.

Enseñar a transformar métricas en planes de mejora individuales y colectivos.

Monitorear cómo los líderes utilizan la información para inspirar, no solo para exigir.

Cuando el liderazgo actúa con inteligencia emocional y visión de desarrollo, el sistema se convierte en una herramienta de motivación y crecimiento.

Conclusión

Evitar que un sistema de medición desmotive al equipo requiere un diseño consciente, inclusivo y centrado en las personas. La clave está en construir un sistema que no sólo mida resultados, sino que también los contextualice, los celebre, los convierta en aprendizaje y los vincule con el propósito organizacional. El sistema no debe ser percibido como un instrumento de control, sino como una brújula compartida que permite avanzar, corregir, crecer y reconocer.

La medición es poderosa. Pero su poder no reside en los números, sino en la manera en que son comprendidos, compartidos y utilizados para construir una cultura de desempeño con sentido humano.

¿Cómo ajustar el sistema de medición cuando cambian los objetivos corporativos?

Toda organización, tarde o temprano, enfrenta cambios estratégicos significativos. Estos pueden derivarse de fusiones, adquisiciones, disrupciones tecnológicas, crisis externas, evolución del mercado o transformaciones internas. Cuando cambian los objetivos corporativos, uno de los errores más frecuentes —y más costosos— es mantener inalterado el sistema de medición de desempeño. Un sistema desconectado de la nueva dirección estratégica no solo pierde efectividad, sino que se convierte en un freno para la ejecución. Ajustar el sistema de medición implica mucho más que modificar algunos KPIs. Se trata de realinear intenciones, estructuras, procesos y mentalidades. A continuación se detalla un enfoque riguroso, paso a paso, para adaptar el sistema de medición a los nuevos objetivos corporativos sin perder continuidad ni credibilidad ante el equipo. Reconocer que el cambio de objetivos implica un rediseño sistémico Cuando se redefine la estrategia corporativa, también cambian las prioridades, los focos de inversión, los modelos operativos y la propuesta de valor. Por ende, los indicadores existentes pueden volverse obsoletos, irrelevantes o incluso contradictorios con la nueva dirección. Preguntarse: ¿Nuestros indicadores actuales aún reflejan lo que queremos lograr? Identificar qué objetivos anteriores ya no son prioritarios. Detectar zonas donde los indicadores actuales puedan estar generando esfuerzos mal direccionados. Aceptar esta necesidad de rediseño evita ajustes superficiales y permite construir un nuevo marco de medición coherente. Revisar y redefinir los ejes estratégicos El primer paso técnico del ajuste consiste en revisar la nueva estrategia y definir con claridad los ejes centrales sobre los cuales debe construirse la medición. Esto puede implicar pasar de un enfoque orientado a expansión territorial a uno basado en eficiencia operativa, o de una lógica de producto a una centrada en el cliente. Traducir los nuevos objetivos estratégicos en dimensiones medibles. Priorizar entre 3 y 5 ejes centrales: rentabilidad, innovación, sostenibilidad, crecimiento, experiencia del cliente, etc. Establecer objetivos concretos y temporales por cada eje. Cada nuevo eje debe tener un set de indicadores propios, específicos y relevantes. Reformular o eliminar indicadores que ya no contribuyen Una transformación estratégica no puede permitirse mantener un sistema de medición obsoleto. Es necesario auditar cada KPI actual y tomar decisiones drásticas cuando sea necesario. Eliminar indicadores que ya no responden a prioridades estratégicas. Reformular indicadores que aún son útiles pero requieren ajuste de definición, fórmula o periodicidad. Reasignar responsables si los indicadores pasan a otras áreas o niveles. Este proceso debe realizarse de forma técnica y comunicarse con claridad para evitar la percepción de arbitrariedad. Incorporar nuevos KPIs estratégicos alineados a los nuevos objetivos Una vez definidos los nuevos ejes y eliminados los KPIs obsoletos, se deben crear los nuevos indicadores. Aquí es fundamental trabajar con rigor técnico y con participación multidisciplinaria. Definir indicadores SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo). Garantizar la disponibilidad de datos para cada nuevo KPI. Evitar medir elementos intangibles sin una metodología clara. Incorporar indicadores no es un fin en sí mismo, sino una forma de traducir la estrategia en acción operativa. Alinear los indicadores tácticos y operativos con la nueva estrategia El cambio no debe quedarse en el nivel ejecutivo. Para que sea efectivo, es necesario desplegar los nuevos KPIs estratégicos hacia las áreas, procesos y equipos. Diseñar cascadas de KPIs que conecten el nivel corporativo con el nivel operativo. Definir metas específicas por área o unidad que reflejen los nuevos objetivos. Asegurar coherencia entre indicadores estratégicos, tácticos y operativos. Este despliegue permite que cada colaborador entienda cómo su rol contribuye a la nueva dirección del negocio. Actualizar los tableros de control y plataformas de visualización Los sistemas tecnológicos también deben adaptarse. No basta con modificar indicadores en papel; es necesario que los dashboards reflejen los nuevos focos. Actualizar los dashboards estratégicos de alta dirección con los nuevos KPIs. Reorganizar la visualización por ejes estratégicos y no por áreas tradicionales. Garantizar accesibilidad, trazabilidad y usabilidad en tiempo real. Un cambio estratégico debe verse reflejado de manera inmediata en las herramientas de gestión. Reentrenar a los líderes en el nuevo modelo de medición El cambio de sistema también es un cambio de cultura. Por ello, los líderes deben ser capacitados para comprender e interpretar el nuevo sistema, y para utilizarlo como herramienta de gestión, comunicación y desarrollo. Desarrollar talleres de interpretación de nuevos KPIs para los distintos niveles jerárquicos. Asegurar que los líderes comprendan los vínculos entre estrategia, medición y ejecución. Entrenar en feedback basado en los nuevos indicadores. Un sistema bien ajustado sin liderazgo capacitado está destinado al fracaso operativo. Comunicar el rediseño del sistema de forma clara y motivadora La aceptación del nuevo sistema dependerá en gran medida de la forma en que se comunica. Es fundamental presentar el rediseño no como una imposición, sino como una evolución coherente y necesaria. Explicar por qué se cambian los indicadores y qué propósito persiguen. Destacar beneficios concretos para las personas y los equipos. Mostrar cómo el nuevo sistema contribuye al crecimiento y sostenibilidad de la organización. La comunicación transparente reduce la incertidumbre y mejora la adhesión. Monitorear el ajuste del sistema como un proceso de mejora continua Finalmente, todo ajuste debe ser monitoreado. No basta con rediseñar; hay que evaluar si el nuevo sistema realmente está funcionando como se espera. Establecer revisiones trimestrales de efectividad del sistema. Escuchar el feedback de usuarios clave sobre utilidad, usabilidad y pertinencia. Estar dispuestos a realizar microajustes cuando se detecten desvíos o bloqueos. Un sistema de medición debe evolucionar al ritmo de la estrategia, no quedarse anclado al pasado. Conclusión Ajustar el sistema de medición cuando cambian los objetivos corporativos no es una tarea técnica, es una función directiva crítica. Significa garantizar la coherencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se mide. Un sistema mal alineado genera confusión, dispersión y pérdida de foco. Un sistema bien ajustado, en cambio, se convierte en una palanca de ejecución estratégica, alineación cultural y mejora sostenida. Las empresas que dominan este proceso logran una ventaja decisiva: no sólo planifican mejor, sino que ejecutan con más inteligencia, adaptabilidad y precisión.

¿Cómo medir el desempeño en modelos híbridos o remotos de trabajo?

El trabajo híbrido y remoto, que alguna vez fue una solución coyuntural frente a una crisis global, se ha consolidado como un modelo organizacional permanente. Las empresas que deseen atraer y retener talento, reducir costos operativos y mejorar la experiencia del colaborador están integrando estos modelos como parte de su estrategia central. Sin embargo, esta nueva configuración del trabajo ha puesto a prueba los sistemas tradicionales de medición de desempeño, muchos de los cuales fueron diseñados para entornos presenciales, controlables y basados en la observación directa. Medir el desempeño en entornos híbridos o remotos requiere un rediseño profundo de las métricas, los mecanismos de seguimiento, la confianza organizacional y el enfoque en resultados. A continuación, se presenta un enfoque estructurado que permite a las organizaciones implementar un sistema de medición adaptado a las nuevas realidades del trabajo distribuido. Transición de la medición del tiempo hacia la medición del valor Uno de los cambios más fundamentales es abandonar la lógica del “tiempo conectado” como sinónimo de productividad. En un modelo remoto o híbrido, estar disponible en línea no garantiza resultados. Lo relevante no es cuánto tiempo se trabaja, sino qué se logra. Establecer indicadores centrados en resultados entregables, no en horas trabajadas. Definir objetivos semanales o quincenales por función, alineados a los objetivos del equipo. Medir cumplimiento, calidad y consistencia de entregas, más que presencia digital. Esto implica pasar de una gestión basada en vigilancia a una gestión basada en confianza y objetivos. Definición clara de expectativas y metas individuales En entornos distribuidos, la ambigüedad sobre lo que se espera de cada persona puede generar inercia, errores o baja productividad. Por eso, la precisión en la definición de metas y responsabilidades es crítica. Establecer KPIs personalizados por colaborador, con revisión periódica. Utilizar herramientas como OKRs (Objectives and Key Results) para conectar tareas con metas estratégicas. Garantizar que cada miembro del equipo sepa con claridad cuáles son sus entregables y criterios de éxito. La claridad anticipa el compromiso y reduce el riesgo de malentendidos. Implementación de métricas colaborativas y de conexión En el trabajo remoto o híbrido, la colaboración puede diluirse si no se gestiona activamente. Por eso, es importante incluir indicadores que evalúen no solo el desempeño individual, sino también la interacción efectiva con el equipo. Número de interacciones efectivas por semana (reuniones, chats, co-creación). Participación en proyectos transversales o squads. Índices de colaboración cruzada y feedback entre pares. El rendimiento colectivo se convierte en una métrica tan importante como el cumplimiento individual. Evaluación de la calidad del trabajo y no sólo de la cantidad La lógica de “output numérico” no siempre refleja el valor del trabajo en entornos remotos. Es fundamental desarrollar indicadores que permitan evaluar la calidad de las entregas, la innovación aplicada o el impacto generado. Medir la satisfacción del cliente interno o externo respecto a los entregables. Evaluar mejoras propuestas e implementadas por el colaborador. Incluir dimensiones de impacto, valor agregado o mejora continua en la evaluación. Esto requiere entrenar a los líderes para evaluar de manera cualitativa, no solo cuantitativa. Monitoreo del engagement y bienestar laboral Uno de los mayores riesgos del trabajo remoto es la desconexión emocional, el aislamiento y el desgaste silencioso. Por eso, el sistema de medición debe incluir indicadores de bienestar, motivación y percepción. Encuestas de clima laboral específicas para entornos remotos (mensuales o bimestrales). NPS interno o nivel de satisfacción con herramientas y condiciones de trabajo. Tasa de participación en actividades de conexión o programas de bienestar. Estos indicadores permiten detectar alertas tempranas y construir un entorno de trabajo saludable. Uso de herramientas digitales para medición continua La tecnología se convierte en un aliado indispensable para medir en tiempo real y sin fricción. Las herramientas de colaboración y gestión de tareas pueden ser configuradas para extraer datos clave de desempeño. Plataformas como Asana, Monday.com, Trello, Jira o ClickUp permiten rastrear entregables, tiempos y cuellos de botella. Herramientas de productividad personal como Time Doctor o RescueTime ofrecen insights sobre uso del tiempo (con consentimiento). Sistemas de retroalimentación continua como Culture Amp o Officevibe permiten integrar la voz del colaborador. La clave está en utilizar la tecnología para potenciar la transparencia y la mejora, no para ejercer vigilancia. Revisión continua de los criterios de evaluación La naturaleza dinámica del trabajo híbrido obliga a revisar constantemente los indicadores. Un KPI que funcionaba en un entorno 100% remoto puede ser irrelevante cuando la empresa migra a un modelo híbrido flexible. Auditar trimestralmente la utilidad, pertinencia y aceptación de los KPIs establecidos. Involucrar a los equipos en la definición de nuevos criterios cuando cambien las condiciones. Asegurar que los indicadores se mantengan alineados con los objetivos estratégicos del área. Este enfoque ágil permite que el sistema de medición evolucione al ritmo del negocio. Fomento del feedback continuo y bidireccional En modelos híbridos y remotos, la retroalimentación periódica es más relevante que nunca. Permite calibrar expectativas, ajustar comportamientos y sostener la motivación. Establecer espacios de conversación uno a uno semanal o quincenal. Integrar el análisis de KPIs en reuniones de equipo de forma constructiva. Usar los datos como base para el desarrollo, no para la fiscalización. Un sistema de medición sin feedback es un archivo. Con feedback, se convierte en una herramienta de crecimiento. Conclusión Medir el desempeño en modelos híbridos o remotos no es un reto técnico, sino una reinvención del contrato psicológico entre la organización y su gente. Requiere cambiar el foco del control a la confianza, del tiempo al valor, y del reporte al desarrollo. Las empresas que lo logran no sólo aumentan su productividad, sino que construyen culturas más resilientes, autónomas y humanas. 🧾 Resumen Ejecutivo El presente artículo profundiza en el diseño, aplicación y evolución de los sistemas de medición de desempeño en contextos empresariales modernos, con un enfoque centrado en la toma de decisiones gerenciales, la sostenibilidad estratégica y la transformación organizacional. A lo largo de diez preguntas clave, se han abordado elementos críticos que permiten entender cómo un sistema de medición bien diseñado puede ser mucho más que un instrumento de control: se convierte en un motor de cultura, innovación, agilidad y responsabilidad compartida. Entre los principales hallazgos destacan los siguientes puntos: 1. Fomento de la cultura de alto rendimiento: Un sistema de medición orientado a resultados, que promueve el aprendizaje, el feedback y la meritocracia, eleva los estándares organizacionales y consolida un entorno de mejora continua. 2. Integración de la sostenibilidad en los KPIs: Incorporar indicadores ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) permite alinear la estrategia con los valores corporativos y las demandas del entorno, generando legitimidad y ventajas competitivas sostenibles. 3. Transformación digital con medición alineada: La evaluación efectiva del desempeño digital requiere métricas de adopción, eficiencia, experiencia del cliente y retorno estratégico, permitiendo a la organización evolucionar con base en datos reales, no en suposiciones tecnológicas. 4. Accountability como eje estructural del desempeño: La asignación clara de responsables, el establecimiento de metas negociadas y el uso de consecuencias constructivas convierte a la medición en una práctica de liderazgo, no solo de supervisión. 5. Transparencia como base de legitimidad y compromiso: Mostrar resultados, fuentes, responsables y metodologías fortalece la confianza, elimina sospechas de arbitrariedad y empodera a todos los niveles para actuar sobre la información. 6. Priorización de indicadores estratégicos: En lugar de administrar decenas de KPIs sin foco, se propone seleccionar los más vinculados con los objetivos organizacionales clave, estructurando cascadas de valor que conecten la visión con la operación. 7. Visualización en tiempo real: Las herramientas modernas de BI (Power BI, Tableau, Looker, entre otras) permiten acceder a indicadores actualizados, favoreciendo una toma de decisiones oportuna, descentralizada y basada en evidencias. 8. Prevención de la desmotivación: Un sistema de medición debe ser humanizado, participativo, justo y centrado en el desarrollo, para evitar que la evaluación se perciba como castigo y generar, en su lugar, impulso interno para superarse. 9. Adaptabilidad del sistema frente a cambios estratégicos: Ante transformaciones del modelo de negocio o de la visión corporativa, el sistema de medición debe rediseñarse en forma ágil, manteniendo coherencia entre lo que se mide y lo que se quiere lograr. 10. Medición efectiva en modelos híbridos o remotos: En contextos de trabajo flexible, se privilegian los indicadores de valor entregado, colaboración, satisfacción, bienestar y cumplimiento, en lugar de métricas de presencia o control rígido. Aporte estratégico de WORKI 360 Este análisis respalda la necesidad de plataformas integrales como WORKI 360, capaces de consolidar todos los componentes críticos de un sistema de medición moderno: Definición y seguimiento de KPIs estratégicos y operativos. Dashboards personalizables y actualizados en tiempo real. Integración con herramientas colaborativas y plataformas de productividad. Automatización de feedback, planes de acción y gestión de responsables. Alineación con los modelos híbridos de trabajo y con la cultura de accountability. WORKI 360 no sólo permite medir: permite transformar. Es un aliado clave para organizaciones que buscan dejar atrás modelos obsoletos y construir una gestión basada en inteligencia de datos, participación y resultados sostenibles. En un entorno donde medir bien es liderar con precisión, WORKI 360 entrega a las empresas una ventaja estratégica tangible, medible y continua.