Índice del contenido

¿Qué rol tiene la autoevaluación en la medición de competencias laborales?

La autoevaluación ha emergido como una de las herramientas más poderosas —y a menudo subestimadas— en el proceso de evaluación de competencias laborales dentro de entornos organizacionales modernos. En un ecosistema corporativo cada vez más orientado al desarrollo humano, la transparencia y la accountability, la autoevaluación representa mucho más que una simple herramienta diagnóstica: es una puerta hacia la autorreflexión, la madurez profesional y la consolidación de una cultura organizacional centrada en el crecimiento continuo.

1. Autoevaluación: una herramienta para la autorreflexión gerencial

Cuando se habla de competencias, no se trata únicamente de lo que se hace, sino de cómo se hace, por qué se hace, y con qué nivel de conciencia se ejecuta. En este sentido, la autoevaluación permite al colaborador observar su propia conducta, habilidades y actitudes con una lupa introspectiva. Para los cargos de liderazgo o dirección, esta práctica no solo resulta útil: es fundamental.

Un directivo que se autoevalúa con honestidad no solo está midiendo su efectividad, sino también su impacto. Esto le permite identificar si sus decisiones promueven el engagement del equipo, si su estilo de liderazgo se adapta a los contextos cambiantes y si su comunicación es realmente efectiva.

2. Empoderamiento del talento y compromiso organizacional

El proceso de autoevaluación tiene un efecto psicológico directo en el nivel de compromiso del talento. Al permitir que los colaboradores participen activamente en la medición de sus propias competencias, la empresa comunica un mensaje claro: confiamos en tu criterio y te consideramos responsable de tu desarrollo.

Este empoderamiento no solo aumenta el sentido de pertenencia, sino que convierte al empleado en protagonista de su evolución profesional. En este escenario, los planes de mejora dejan de ser una imposición del área de RRHH para transformarse en una iniciativa conjunta, diseñada en colaboración con el propio evaluado.

3. Complemento estratégico a la evaluación tradicional

En la práctica, la autoevaluación no sustituye a las evaluaciones de jefes, pares o sistemas 360º, sino que las enriquece. Sirve como un espejo interno que permite contrastar percepciones, identificar brechas de autoimagen, y detectar posibles áreas de desarrollo que aún no han sido visibilizadas por los líderes.

Por ejemplo, si un gerente se autoevalúa con una puntuación muy alta en “resolución de conflictos”, pero su equipo lo percibe con baja efectividad en ese rubro, esa diferencia se convierte en una oportunidad de desarrollo basada en evidencia, más allá de la subjetividad.

4. Fomento de la madurez profesional

Los líderes con alta madurez suelen ser conscientes de sus fortalezas y limitaciones. La autoevaluación bien diseñada estimula esa madurez, porque invita al individuo a hacerse cargo de su realidad profesional con honestidad brutal. Este tipo de liderazgo consciente y autocrítico es cada vez más demandado en entornos ágiles, flexibles y orientados al talento.

Una cultura organizacional que promueve la autoevaluación promueve también la autogestión del conocimiento, el aprendizaje continuo y la accountability. Estas tres características, cuando se desarrollan de forma orgánica, se traducen en equipos más autónomos, más confiables y más productivos.

5. Diseño estratégico de la autoevaluación

La efectividad de la autoevaluación depende directamente de cómo se diseña. No basta con ofrecer una lista de competencias para ser calificadas del 1 al 5. Debe incluirse:

Indicadores conductuales claros por competencia.

Espacios cualitativos para reflexión escrita.

Comparación entre logros, objetivos cumplidos y nivel percibido.

Escalas de valoración coherentes.

Lenguaje alineado a la cultura organizacional.

Además, debe contextualizarse según el rol. Un director de tecnología, por ejemplo, podría tener competencias diferentes a un gerente comercial o a un líder de proyectos. Esto exige que la autoevaluación sea personalizada, dinámica y adaptativa.

6. Gestión de la brecha entre percepción y realidad

Uno de los aportes más valiosos de la autoevaluación es su capacidad para revelar brechas de percepción. El análisis cruzado entre la autoevaluación del colaborador y la evaluación externa del jefe inmediato permite visualizar:

Exceso de confianza (autoevaluaciones muy altas vs. resultados bajos).

Falta de confianza o síndrome del impostor (autoevaluaciones muy bajas vs. resultados excelentes).

Puntos ciegos (competencias no percibidas como necesarias por el evaluado).

Competencias emergentes no observadas por el sistema actual.

Este análisis es vital para diseñar planes de desarrollo individual más ajustados a la realidad y permite ofrecer acompañamiento más enfocado desde RRHH o desde los mentores internos.

7. Autoevaluación y feedback: un binomio inseparable

Una buena práctica corporativa consiste en iniciar la conversación de feedback a partir de la autoevaluación del colaborador. Esto genera un diálogo horizontal, transparente y honesto, donde el evaluador y el evaluado se encuentran en un terreno común.

La autoevaluación se transforma entonces en un insumo para una conversación estratégica, no en un documento de cumplimiento formal. El resultado es una conversación que no gira en torno al juicio, sino en torno a la proyección del talento y a la construcción conjunta de un camino de crecimiento.

8. Errores comunes en la implementación de la autoevaluación

Aunque tiene múltiples beneficios, muchos procesos fracasan por errores frecuentes como:

No capacitar a los empleados sobre cómo autoevaluarse.

Falta de alineación con los valores o metas organizacionales.

Redacción ambigua de las competencias.

Uso de escalas sin anclajes conductuales.

Desvinculación entre la autoevaluación y los planes de desarrollo.

Superar estos errores exige una labor conjunta entre RRHH, líderes de área y la alta dirección, que deben ver a la autoevaluación no como un trámite, sino como una herramienta de liderazgo transformador.

9. Aplicación práctica en entornos tecnológicos y ágiles

En organizaciones de base tecnológica o con estructuras ágiles, la autoevaluación cobra aún más fuerza. En estos entornos donde la autonomía, la colaboración transversal y el aprendizaje continuo son esenciales, la autoevaluación permite mantener la alineación entre desempeño técnico y evolución competencial.

Además, fomenta el ownership, un valor fundamental en entornos ágiles: cada colaborador se hace cargo de su crecimiento y está habilitado para construirlo con conciencia.

🔚 Conclusión

La autoevaluación en la medición de competencias laborales no es un lujo ni una moda: es una necesidad estratégica. En un entorno donde las empresas buscan talentos adaptables, resilientes, autocríticos y en constante mejora, la autoevaluación se convierte en una herramienta que trasciende la evaluación y se transforma en vehículo de transformación personal y organizacional.

Invertir en un sistema de autoevaluación serio, bien diseñado y profundamente alineado con la estrategia corporativa es una inversión en liderazgo, en cultura y en sostenibilidad del talento. Y lo mejor: promueve un ecosistema donde todos —desde el becario hasta el CEO— se convierten en estudiantes permanentes de su propio potencial.

¿Cómo evitar sesgos en la evaluación de competencias laborales?

La evaluación de competencias laborales es un proceso crítico para la gestión del talento en cualquier organización, y su éxito depende en gran medida de la objetividad y la imparcialidad con la que se ejecuta. Sin embargo, los sesgos —conscientes o inconscientes— pueden distorsionar la percepción sobre el desempeño de los colaboradores, generando decisiones incorrectas sobre promociones, planes de desarrollo y retención de talento. Evitar estos sesgos no es simplemente una cuestión ética, sino estratégica: un sistema justo y confiable fortalece la credibilidad del área de RRHH y la confianza de los colaboradores en la organización.

1. Identificación de los tipos de sesgos más comunes

Antes de poder mitigarlos, es fundamental entender cuáles son los sesgos que afectan con mayor frecuencia la evaluación de competencias:

Sesgo de proximidad temporal: Se valora más el comportamiento reciente del colaborador que su desempeño global.

Sesgo de afinidad: Los evaluadores tienden a calificar mejor a personas con intereses, valores o comportamientos similares a los suyos.

Sesgo de halo: Una cualidad sobresaliente del colaborador influye sobre la valoración de todas las demás competencias.

Sesgo de contraste: La evaluación de un colaborador se ve afectada por la comparación con otros, más que por su desempeño real.

Sesgo cultural o generacional: Diferencias en estilos de comunicación, valores o enfoques de trabajo pueden llevar a interpretaciones erróneas.

Reconocer estos sesgos es el primer paso para neutralizarlos de forma estratégica.

2. Diseño de evaluaciones estructuradas y objetivas

Uno de los métodos más efectivos para reducir sesgos es estructurar la evaluación mediante criterios claros y observables:

Definir competencias con descriptores conductuales específicos, evitando términos ambiguos como “buena actitud” o “buen liderazgo”.

Utilizar escalas de valoración detalladas, donde cada nivel tenga ejemplos concretos de comportamientos.

Establecer indicadores cuantitativos y cualitativos combinados para cada competencia, de manera que la evaluación no dependa únicamente de la percepción subjetiva.

3. Capacitación de los evaluadores

Incluso con criterios claros, la percepción humana puede ser parcial. Por eso, capacitar a los líderes y evaluadores en la identificación y mitigación de sesgos es clave:

Talleres sobre sesgos inconscientes y cómo afectan la evaluación.

Ejercicios de calibración entre evaluadores para asegurar consistencia en las calificaciones.

Entrenamiento en feedback objetivo y constructivo, basado en evidencias, no en opiniones personales.

4. Implementación de evaluaciones 360°

El uso de evaluaciones multi-fuente ayuda a balancear la visión de un solo evaluador:

Los feedbacks de pares, subordinados y superiores permiten identificar inconsistencias en la percepción del desempeño.

Al comparar la autoevaluación del colaborador con la evaluación externa, se puede detectar y corregir sesgos de autoimagen o de sobreestimación de capacidades.

Esta metodología también fomenta la transparencia y la cultura de retroalimentación continua.

5. Uso de tecnología para minimizar la subjetividad

En entornos corporativos modernos, las herramientas tecnológicas pueden ser aliados poderosos:

Plataformas de evaluación de competencias con análisis de datos que detectan patrones de calificación sesgada.

Inteligencia artificial que identifica desviaciones respecto al promedio de evaluaciones de un mismo puesto.

Sistemas que permiten documentación constante de evidencias de desempeño, reduciendo la dependencia de la memoria o de percepciones momentáneas.

6. Establecimiento de métricas objetivas y observables

Algunas competencias pueden evaluarse mediante indicadores de desempeño específicos:

Para la competencia de trabajo en equipo, medir el cumplimiento de objetivos colectivos, asistencia a reuniones colaborativas o contribución a proyectos interdepartamentales.

Para liderazgo, considerar la rotación de equipo, resultados de proyectos liderados y encuestas de satisfacción interna.

Para innovación y adaptabilidad, medir la implementación de mejoras o propuestas efectivas durante el periodo evaluado.

Estas métricas minimizan la influencia de opiniones subjetivas sobre la evaluación final.

7. Fomento de la cultura de transparencia y feedback continuo

Un enfoque preventivo es cultivar una cultura donde la retroalimentación constante sea la norma:

No esperar a la evaluación anual para discutir competencias o desempeño.

Documentar logros y áreas de mejora en tiempo real para evitar sesgos por memoria selectiva.

Fomentar conversaciones bidireccionales donde el colaborador pueda cuestionar y discutir la evaluación, promoviendo claridad y equidad.

8. Revisión y auditoría de procesos de evaluación

Por último, las evaluaciones deben revisarse periódicamente:

Analizar los resultados agregados para identificar tendencias de calificación injusta.

Comparar puntuaciones por departamento, evaluador y competencia para detectar patrones de sesgo.

Ajustar matrices, descriptores y criterios según la evidencia recopilada, asegurando un proceso dinámico y confiable.

🔚 Conclusión

Evitar sesgos en la evaluación de competencias laborales no es un ejercicio de perfección teórica, sino un imperativo estratégico para la gestión del talento. Un sistema objetivo, estructurado y apoyado en múltiples fuentes de información no solo mejora la calidad de la evaluación, sino que fortalece la confianza del colaborador en la empresa, potencia la toma de decisiones sobre desarrollo y retención de talento, y consolida una cultura de equidad y transparencia.

En el contexto actual, donde la retención de talento, la diversidad y la inclusión son pilares de la estrategia organizacional, mitigar los sesgos no es opcional: es un factor diferenciador que impacta directamente en el rendimiento, la satisfacción y el compromiso de los equipos.

¿Qué papel juega la inteligencia emocional en la evaluación del desempeño?

La inteligencia emocional (IE) se ha convertido en un factor determinante dentro del desempeño laboral, especialmente en roles de liderazgo y en entornos corporativos complejos donde la gestión de personas, la comunicación efectiva y la toma de decisiones estratégicas son claves. Evaluar competencias sin considerar la inteligencia emocional es, en muchos casos, un enfoque incompleto, porque el éxito profesional no depende únicamente de habilidades técnicas, sino también de la capacidad de manejar emociones propias, comprender las de los demás y cultivar relaciones interpersonales efectivas.

1. Definiendo la inteligencia emocional en el contexto laboral

La inteligencia emocional, según Daniel Goleman y otros expertos, se compone de cinco dimensiones principales:

Autoconciencia: Reconocer y comprender las propias emociones y cómo estas afectan decisiones, comportamientos y desempeño.

Autogestión: Regular las emociones de manera constructiva, mantener la calma bajo presión y adaptarse a los cambios con resiliencia.

Motivación: Impulso interno para alcanzar objetivos, incluso frente a obstáculos o situaciones desafiantes.

Empatía: Capacidad de entender y considerar las emociones, necesidades y perspectivas de otros colaboradores.

Habilidades sociales: Comunicación efectiva, resolución de conflictos, colaboración y liderazgo inspirador.

Estas competencias no solo facilitan un ambiente laboral saludable, sino que impactan directamente en la productividad, retención del talento y satisfacción de los equipos.

2. Inteligencia emocional como eje de evaluación

Incorporar la IE en la evaluación del desempeño permite que la organización no solo mida resultados cuantitativos, sino también calidad en las interacciones humanas y liderazgo efectivo. Por ejemplo:

Un gerente puede cumplir con todos sus objetivos, pero si carece de empatía, sus decisiones pueden generar desmotivación o conflictos en el equipo.

Un colaborador técnicamente competente pero con baja autogestión puede reaccionar de manera inapropiada ante situaciones de estrés, afectando la productividad del área.

Evaluar la IE ayuda a detectar estos factores que afectan el rendimiento colectivo, ofreciendo una visión más completa y estratégica del desempeño.

3. Integración de la IE con competencias evaluables

Para medir inteligencia emocional dentro de la evaluación de competencias, se deben traducir estas habilidades en comportamientos observables:

Autoconciencia: Capacidad de aceptar retroalimentación, reconocer errores y mostrar disposición al aprendizaje.

Autogestión: Manejo adecuado de emociones ante presión, capacidad de priorizar y cumplir compromisos sin reacciones impulsivas.

Empatía: Escucha activa, comprensión de necesidades del equipo y adaptación de la comunicación según la situación.

Habilidades sociales: Capacidad de inspirar, negociar, resolver conflictos y construir relaciones de confianza.

Estas observaciones deben ser sistematizadas en indicadores de desempeño claros, que permitan al evaluador medir la IE de manera objetiva y consistente.

4. Impacto de la IE en la cultura organizacional

La evaluación de la inteligencia emocional no solo beneficia al individuo evaluado, sino que construye una cultura corporativa más resiliente y colaborativa. Organizaciones donde se valoran estas competencias tienden a:

Reducir conflictos internos y mejorar la colaboración transversal.

Incrementar la satisfacción y retención del talento, ya que los colaboradores se sienten comprendidos y valorados.

Fortalecer la capacidad de los equipos para adaptarse a cambios o crisis, fomentando entornos ágiles y resilientes.

Desarrollar líderes capaces de inspirar y motivar, más allá de la autoridad jerárquica.

5. Métodos prácticos para evaluar IE en el desempeño

Incorporar inteligencia emocional en la evaluación de desempeño requiere un enfoque estructurado:

Observaciones directas: Supervisores documentan comportamientos relacionados con la IE durante proyectos, reuniones o situaciones de alta presión.

Feedback 360°: Recopilar opiniones de pares, subordinados y superiores permite identificar consistencias o brechas en la percepción emocional del evaluado.

Autoevaluación de IE: El colaborador reflexiona sobre su capacidad para gestionar emociones, comunicarse y relacionarse con los demás, generando conciencia y compromiso con su desarrollo.

Indicadores específicos: Definir KPIs relacionados con colaboración, resolución de conflictos, liderazgo situacional y manejo del estrés.

Simulaciones y dinámicas de equipo: Actividades diseñadas para observar habilidades emocionales en escenarios controlados, identificando fortalezas y áreas de mejora.

6. Beneficios estratégicos de incluir IE en la evaluación

El impacto de la inteligencia emocional en la evaluación de competencias va más allá del desarrollo individual:

Mejora la toma de decisiones: Líderes emocionalmente inteligentes toman decisiones más equilibradas y estratégicas.

Potencia la innovación: Equipos donde la IE es valorada suelen colaborar más y generar soluciones creativas.

Reduce rotación: La empatía y la comunicación efectiva aumentan la satisfacción laboral, reduciendo el desgaste del talento.

Fortalece la reputación de la empresa: Una cultura que prioriza IE atrae a profesionales más comprometidos y alineados con valores corporativos.

7. Errores comunes al evaluar IE

Para que la evaluación de IE sea efectiva, es crucial evitar errores típicos:

No definir comportamientos observables, basándose solo en impresiones subjetivas.

Evaluar IE de forma aislada, sin relacionarla con competencias y resultados concretos.

Ignorar diferencias culturales o estilos de comunicación, que pueden distorsionar la percepción de la IE.

No vincular la evaluación con planes de desarrollo o formación continua.

🔚 Conclusión

La inteligencia emocional es un pilar fundamental en la evaluación de desempeño porque conecta resultados con relaciones humanas, y rendimiento con liderazgo consciente. Evaluar competencias sin considerar IE equivale a medir solo el “qué” se hace, ignorando el “cómo” y el “con quién”, aspectos que determinan la sostenibilidad del éxito organizacional.

Implementar evaluaciones de IE permite a las empresas no solo identificar líderes y colaboradores más efectivos, sino también crear un entorno laboral empático, resiliente y altamente productivo, donde el desarrollo humano y los resultados estratégicos avanzan de la mano. En el contexto actual, donde la colaboración, la adaptabilidad y la innovación son esenciales, la inteligencia emocional deja de ser un complemento y se convierte en un factor determinante del desempeño corporativo y de la ventaja competitiva.

¿Cómo retroalimentar a los empleados basándose en competencias y no solo en resultados?

La retroalimentación es un elemento central en cualquier sistema de gestión del desempeño. Sin embargo, la mayoría de las organizaciones tienden a centrarse únicamente en resultados cuantitativos, dejando de lado la evaluación de competencias, que son los comportamientos, habilidades y actitudes que permiten alcanzar esos resultados. Retroalimentar a los empleados basándose en competencias no solo mejora el desempeño individual, sino que fortalece la cultura organizacional, impulsa el desarrollo del talento y aumenta el engagement, generando beneficios estratégicos para toda la empresa.

1. Diferenciando resultados de competencias

Es fundamental comprender que los resultados representan el qué se logra, mientras que las competencias reflejan el cómo se logra. Por ejemplo:

Dos empleados pueden cumplir con el mismo objetivo de ventas.

Uno logra el resultado mediante colaboración, creatividad y liderazgo inspirador, mientras que otro puede alcanzarlo a través de esfuerzos individuales y presión sobre su equipo.

Evaluar solo los resultados invisibiliza diferencias críticas en la forma de trabajar y en la sostenibilidad del desempeño a largo plazo.

Retroalimentar sobre competencias permite reconocer y potenciar comportamientos que contribuyen a la excelencia sostenida, no solo a los logros puntuales.

2. Preparación de la retroalimentación basada en competencias

Para que la retroalimentación sea efectiva, debe prepararse de forma estructurada:

Identificar competencias clave para el puesto, alineadas con la estrategia organizacional.

Recopilar evidencias observables del comportamiento del empleado, tanto en tareas individuales como en interacciones de equipo.

Utilizar un lenguaje claro y descriptivo, evitando generalizaciones como “buen trabajo” o “necesita mejorar”.

Combinar fortalezas y áreas de mejora, fomentando un enfoque equilibrado que motive al empleado.

3. Metodologías para retroalimentación basada en competencias

Existen varias metodologías que facilitan este tipo de retroalimentación:

Feedback 360°: Involucra evaluaciones de superiores, pares, subordinados y autoevaluación, permitiendo identificar discrepancias entre percepción y realidad en competencias.

Modelos de entrevista por competencias: Las conversaciones se centran en ejemplos concretos de comportamiento, evitando juicios subjetivos.

Matriz de competencias y resultados: Permite visualizar cómo el nivel de competencia impacta directamente en los resultados alcanzados, facilitando la comprensión del empleado sobre áreas estratégicas de mejora.

4. Pasos prácticos para dar retroalimentación basada en competencias

Preparación y contexto: Explicar al colaborador que la retroalimentación se centra en comportamientos observables y competencias clave.

Describir comportamientos específicos: Por ejemplo: “Durante la última reunión de proyecto, mostraste una excelente capacidad de escucha y facilitación de ideas, lo cual fortaleció la colaboración del equipo.”

Vincular competencias con resultados: Señalar cómo ciertas competencias contribuyeron al éxito o limitaron los resultados.

Invitar a la reflexión: Preguntar al colaborador cómo percibe su propio desempeño y qué cree que podría mejorar.

Establecer acciones concretas: Diseñar un plan de desarrollo con pasos medibles y plazos claros para potenciar competencias críticas.

Cierre positivo y motivador: Reconocer fortalezas y enfatizar confianza en la capacidad del empleado para desarrollarse.

5. Beneficios de retroalimentar por competencias

Desarrollo sostenible: El empleado entiende cómo replicar el éxito y corregir debilidades, asegurando un desempeño consistente.

Mayor engagement: La retroalimentación basada en competencias demuestra interés genuino en el desarrollo del talento, aumentando motivación y compromiso.

Mejor cultura organizacional: Fomenta la colaboración, la comunicación efectiva y el aprendizaje continuo, valores esenciales en empresas de alto rendimiento.

Transparencia y equidad: Reduce percepciones de favoritismo o arbitrariedad, generando confianza en los procesos de RRHH.

6. Integración de la retroalimentación en la gestión continua

Para que la retroalimentación basada en competencias tenga impacto real, debe formar parte de un proceso continuo y no limitarse a evaluaciones anuales:

Revisiones periódicas (trimestrales o semestrales) permiten ajustes oportunos y seguimiento de planes de desarrollo.

Incorporar herramientas digitales que registren progresos en competencias y permitan monitoreo en tiempo real.

Crear espacios de mentoría y coaching para acompañar la mejora de competencias críticas.

7. Errores comunes y cómo evitarlos

Focalizarse solo en resultados: Ignora la importancia del proceso y los comportamientos que generan sostenibilidad.

Generalizaciones o juicios subjetivos: Pérdida de claridad y credibilidad en la retroalimentación.

No vincular la retroalimentación con un plan de desarrollo: El aprendizaje se diluye y no se traduce en mejora real.

Falta de consistencia entre evaluadores: Desalineación que puede generar confusión y desmotivación.

8. Ejemplo práctico

Supongamos un equipo de ventas:

Resultado: Cumplimiento del objetivo mensual de ventas.

Retroalimentación centrada en competencias:

Comunicación efectiva: “Durante las negociaciones con clientes clave, lograste explicar claramente el valor de nuestros productos y adaptaste tu discurso según el interlocutor.”

Trabajo en equipo: “Colaboraste con marketing y soporte para ofrecer soluciones integrales, lo que fortaleció la relación con el cliente.”

Gestión del tiempo: “Pudiste priorizar cuentas estratégicas, aunque sería beneficioso optimizar seguimiento de clientes secundarios.”

Este enfoque no solo reconoce el logro, sino que aporta claridad sobre cómo mejorar y sostener resultados futuros.

🔚 Conclusión

Retroalimentar a los empleados basándose en competencias transforma la gestión del desempeño en un proceso estratégico, formativo y motivador. Va más allá de celebrar logros o señalar deficiencias: permite entender el “cómo” del éxito, impulsar comportamientos alineados con la cultura organizacional y fortalecer la capacidad del talento para enfrentar desafíos futuros.

Un enfoque de retroalimentación basado en competencias no solo optimiza el rendimiento individual, sino que potencia equipos, refuerza la cultura corporativa y genera ventajas competitivas sostenibles en entornos empresariales cada vez más exigentes.

¿Cómo adaptar las competencias evaluadas según generaciones (Gen Z, Millennials, etc.)?

En el entorno laboral contemporáneo, donde coexisten varias generaciones —desde Baby Boomers hasta la Generación Z—, la evaluación de competencias laborales requiere un enfoque dinámico y adaptativo. Cada generación tiene expectativas, estilos de trabajo, valores y motivaciones distintos, lo que significa que las competencias críticas no siempre se perciben ni se desarrollan de la misma manera. Adaptar las evaluaciones según la generación no significa diferenciar estándares, sino ajustar la forma en que se identifican, miden y retroalimentan las competencias, promoviendo equidad, engagement y desarrollo sostenible.

1. Comprendiendo las características generacionales

Para ajustar las evaluaciones de competencias, primero es necesario comprender las características y motivaciones de cada generación:

Baby Boomers (1946-1964): Valoran la estabilidad laboral, el compromiso y la experiencia. Su enfoque suele estar en la responsabilidad, la ética de trabajo y el liderazgo jerárquico.

Generación X (1965-1980): Son autónomos, pragmáticos y orientados a resultados. Valoran la eficiencia, la independencia y el equilibrio entre vida laboral y personal.

Millennials (1981-1996): Buscan propósito, desarrollo profesional y feedback constante. Son colaborativos, tecnológicos y adaptables a entornos cambiantes.

Generación Z (1997-2012): Altamente digitales, valoran la flexibilidad, la innovación y la inclusión. Aprenden rápido y esperan retroalimentación inmediata y oportunidades de crecimiento continuo.

Esta comprensión es clave para seleccionar y ponderar las competencias que serán evaluadas y para adaptar la manera de medirlas.

2. Identificación de competencias críticas según generación

Cada generación puede mostrar fortalezas y retos distintos en relación con las competencias laborales:

Baby Boomers: Liderazgo jerárquico, resiliencia, conocimiento profundo de procesos.

Generación X: Gestión del tiempo, resolución de problemas, autonomía.

Millennials: Colaboración, creatividad, comunicación digital, adaptabilidad.

Generación Z: Innovación tecnológica, aprendizaje rápido, pensamiento crítico, diversidad e inclusión.

Si bien todas las competencias son importantes para cualquier trabajador, la forma de evaluarlas y de interpretarlas puede diferir según la generación.

3. Adaptación de metodologías de evaluación

Las herramientas y métodos de evaluación también deben adaptarse a la forma en que cada generación interactúa y aprende:

Feedback frecuente y digital: Millennials y Gen Z responden mejor a evaluaciones continuas y plataformas interactivas que permiten seguimiento en tiempo real.

Evaluaciones basadas en experiencia y resultados: Generación X y Baby Boomers valoran más la evidencia concreta de logros y la evaluación estructurada por objetivos.

Gamificación y dinámicas interactivas: Para Gen Z, incorporar elementos de juego o simulaciones puede aumentar la participación y la objetividad en la evaluación.

Mentoría y coaching: Las generaciones más jóvenes aprecian el acompañamiento cercano para desarrollar competencias críticas, mientras que generaciones mayores prefieren revisiones formales y estructuradas.

4. Personalización sin perder equidad

Adaptar las evaluaciones no significa aplicar criterios distintos de valor, sino ajustar el enfoque, los ejemplos y la forma de medir:

Todos los colaboradores deben ser evaluados con estándares coherentes, pero los indicadores y formatos pueden personalizarse para facilitar la comprensión y la participación.

Por ejemplo, medir colaboración en un proyecto:

Para un Baby Boomer, se puede enfatizar su capacidad para liderar y coordinar equipos.

Para un Millennial, se puede evaluar la forma en que comparte ideas y fomenta la participación de todos los miembros.

Para un Gen Z, se puede medir la rapidez y creatividad en la comunicación digital con el equipo.

5. Uso de tecnología para la adaptación generacional

Las plataformas digitales de evaluación permiten flexibilidad y personalización:

Formularios adaptativos según generación, rol o nivel de experiencia.

Dashboard que permite comparar competencias de distintas generaciones de manera objetiva.

Herramientas de seguimiento y retroalimentación continua, especialmente útiles para Millennials y Gen Z.

Esto no solo optimiza la evaluación, sino que aumenta el engagement y la percepción de equidad entre generaciones.

6. Desarrollo de competencias transgeneracionales

Aunque la adaptación es clave, también es importante identificar competencias transversales que deben desarrollarse en todas las generaciones:

Inteligencia emocional y manejo de relaciones.

Pensamiento crítico y resolución de problemas.

Adaptabilidad al cambio y aprendizaje continuo.

Orientación a resultados y compromiso con objetivos organizacionales.

Estas competencias garantizan que la organización mantenga coherencia estratégica y cultura corporativa, mientras se adapta a los distintos estilos generacionales.

7. Beneficios de adaptar competencias según generaciones

Mayor engagement y motivación, al sentir que la evaluación reconoce sus fortalezas y estilo de trabajo.

Mejor desarrollo de talento, al potenciar competencias relevantes según el contexto generacional.

Reducción de conflictos y mejora de la colaboración intergeneracional, al comprender estilos y expectativas diferentes.

Optimización del retorno sobre la inversión en capacitación, al enfocar el desarrollo en competencias críticas para cada grupo.

🔚 Conclusión

Adaptar la evaluación de competencias según generaciones no es una cuestión de favoritismo, sino una estrategia de gestión del talento inteligente y moderna. Permite reconocer las particularidades de cada grupo, maximizar su potencial y asegurar que todas las generaciones contribuyan de manera efectiva a los objetivos organizacionales.

En un entorno corporativo donde la diversidad generacional es la norma, esta adaptación fomenta equidad, motivación y colaboración, elementos esenciales para construir equipos resilientes, innovadores y preparados para los retos estratégicos del siglo XXI.

¿Qué tan relevante es la resiliencia como competencia en entornos de alta presión?

La resiliencia ha pasado de ser un concepto abstracto relacionado con la fortaleza emocional a convertirse en una competencia estratégica clave dentro de las organizaciones modernas. En entornos de alta presión, caracterizados por cambios constantes, objetivos ambiciosos y escenarios de incertidumbre, la capacidad de un colaborador para adaptarse, recuperarse y seguir siendo productivo se convierte en un diferenciador competitivo fundamental. Evaluar y desarrollar resiliencia no solo impacta el desempeño individual, sino que influye directamente en la cultura corporativa y en la sostenibilidad del talento dentro de la empresa.

1. Definiendo la resiliencia en el contexto laboral

La resiliencia no es simplemente “aguantar presión” o “ser fuerte ante dificultades”. En términos profesionales, implica:

Adaptabilidad: Ajustarse rápidamente a cambios de prioridades, procesos o tecnologías.

Recuperación ante contratiempos: Superar errores, fracasos o situaciones críticas sin perder motivación ni desempeño.

Gestión emocional: Mantener un equilibrio emocional que permita decisiones acertadas bajo presión.

Proactividad y aprendizaje: Transformar desafíos en oportunidades de mejora y crecimiento.

En entornos corporativos, estas capacidades se traducen en mayor eficiencia, menor rotación y equipos más cohesionados y productivos.

2. Importancia de la resiliencia en entornos de alta presión

Los ambientes laborales de alta presión —como sectores de tecnología, finanzas, atención al cliente crítico o startups en crecimiento acelerado— presentan desafíos que pueden afectar el rendimiento si los colaboradores carecen de resiliencia:

Presión por resultados: Objetivos ambiciosos con plazos ajustados.

Cambios constantes: Transformación digital, reorganización de equipos o ajustes estratégicos.

Conflictos interpersonales: Equipos multifuncionales con alta diversidad de estilos y prioridades.

Situaciones de crisis: Problemas inesperados que requieren decisiones rápidas y efectivas.

La resiliencia permite que los profesionales mantengan la productividad, la creatividad y la toma de decisiones acertada, incluso en circunstancias adversas, convirtiéndose en un factor diferenciador de desempeño.

3. Evaluación de la resiliencia como competencia

Para medir la resiliencia, se requiere un enfoque que vaya más allá de la observación superficial:

Indicadores de comportamiento: Cómo el colaborador reacciona ante errores, presión o cambios imprevistos.

Capacidad de aprendizaje: Si extrae lecciones de experiencias difíciles y aplica mejoras.

Manejo emocional: Habilidad para controlar emociones negativas y mantener comunicación asertiva.

Actitud proactiva: Disposición a buscar soluciones, asumir responsabilidad y apoyar al equipo durante situaciones complejas.

Herramientas como feedback 360°, entrevistas por competencias y autoevaluaciones estructuradas permiten capturar estos indicadores de manera objetiva.

4. Desarrollo de resiliencia en los equipos

Fomentar resiliencia no es solo una responsabilidad del colaborador, sino también de la organización. Las prácticas efectivas incluyen:

Capacitación en manejo del estrés y gestión emocional: Talleres sobre mindfulness, control del estrés y comunicación bajo presión.

Mentoría y coaching: Acompañamiento de líderes que sirvan como modelos de resiliencia y guíen a sus equipos en situaciones difíciles.

Cultura de aprendizaje frente a errores: Transformar fracasos en oportunidades de mejora sin penalización desproporcionada.

Claridad en objetivos y expectativas: Minimizar la incertidumbre permite que los colaboradores se concentren en soluciones, no en preocupaciones.

Reconocimiento de logros en entornos desafiantes: Valorar esfuerzos y resultados bajo presión fortalece la motivación y la confianza del equipo.

5. Impacto de la resiliencia en el desempeño organizacional

Productividad sostenida: Equipos resilientes cumplen objetivos incluso bajo condiciones adversas.

Reducción de rotación: Colaboradores que sienten que pueden superar desafíos sin ser penalizados muestran mayor lealtad.

Innovación continua: La resiliencia fomenta la creatividad, ya que los profesionales no temen experimentar y aprender de errores.

Fortalecimiento del liderazgo: Líderes resilientes inspiran confianza, fomentan colaboración y toman decisiones más estratégicas en crisis.

6. Integración de resiliencia en evaluaciones de desempeño

Para garantizar que la resiliencia sea considerada como competencia estratégica, se puede integrar en el proceso de evaluación de la siguiente manera:

Incorporar indicadores conductuales claros: Ejemplos de cómo se enfrentó a retos y qué estrategias utilizó.

Evaluar consistencia: Analizar cómo se comporta el colaborador a lo largo del tiempo, no solo en eventos aislados.

Vincular con desarrollo profesional: Diseñar planes de formación y coaching específicos para fortalecer resiliencia.

Utilizar métricas cualitativas y cuantitativas: Combinar feedback de pares y superiores con resultados obtenidos bajo presión.

7. Errores comunes al evaluar resiliencia

Medir resiliencia únicamente por capacidad de “aguantar” presión, ignorando aprendizaje y adaptación.

No contextualizar la evaluación según la complejidad del entorno o del proyecto.

Centrarse en la reacción a crisis puntuales sin observar consistencia en el comportamiento a lo largo del tiempo.

Desvincular la resiliencia de competencias complementarias como comunicación, liderazgo o resolución de problemas.

🔚 Conclusión

La resiliencia es una competencia indispensable en entornos de alta presión. Permite que los colaboradores enfrenten desafíos, mantengan el rendimiento y contribuyan al éxito sostenido de la organización. Evaluarla y desarrollarla de manera estructurada no solo potencia la productividad, sino que fortalece la cultura corporativa, reduce la rotación de talento y fomenta equipos capaces de innovar y adaptarse frente a la incertidumbre.

Organizaciones que reconocen la relevancia de la resiliencia y la integran en sus evaluaciones y planes de desarrollo obtienen una ventaja competitiva, al contar con colaboradores capaces de transformar la presión en oportunidad y el estrés en rendimiento consistente y de calidad.

¿Qué competencias se consideran indispensables para equipos de alto rendimiento?

Los equipos de alto rendimiento son aquellos que superan consistentemente los objetivos establecidos, se adaptan a cambios complejos, innovan en sus procesos y generan resultados sostenibles a lo largo del tiempo. La clave para alcanzar este nivel no reside únicamente en la selección de individuos talentosos, sino en desarrollar y alinear un conjunto de competencias colectivas y complementarias. Evaluar y fomentar estas competencias es esencial para que las organizaciones puedan mantener equipos efectivos, motivados y resilientes frente a los retos del entorno corporativo moderno.

1. Comunicación efectiva

La capacidad de comunicar ideas, expectativas y retroalimentación de manera clara y constructiva es una competencia esencial:

Facilita la coordinación entre miembros del equipo.

Reduce conflictos y malentendidos.

Permite compartir conocimientos y aprendizajes de manera fluida.

Los equipos de alto rendimiento establecen canales de comunicación abiertos y asertivos, donde cada miembro se siente escuchado y comprendido, potenciando la colaboración y la innovación.

2. Colaboración y trabajo en equipo

Más allá de la cooperación básica, los equipos de alto rendimiento desarrollan una colaboración proactiva, donde cada miembro:

Comparte responsabilidades y objetivos.

Se adapta a estilos y fortalezas diversas.

Contribuye al éxito colectivo más allá del desempeño individual.

Esta competencia permite que los equipos funcionen como una unidad cohesionada, maximizando la sinergia entre talentos y minimizando esfuerzos duplicados o conflictos internos.

3. Resolución de problemas y pensamiento crítico

En entornos de alta complejidad, la capacidad de analizar situaciones, identificar oportunidades y proponer soluciones efectivas es crucial:

Los equipos de alto rendimiento evalúan riesgos y beneficios antes de tomar decisiones.

Buscan soluciones creativas y eficientes frente a obstáculos inesperados.

Aprenden de errores pasados para mejorar procesos futuros.

El pensamiento crítico no solo contribuye a la eficacia operativa, sino que fortalece la innovación y la adaptabilidad del equipo.

4. Adaptabilidad y gestión del cambio

Los equipos exitosos son capaces de ajustarse rápidamente a nuevas circunstancias, tecnologías o estructuras organizacionales:

Incorporan flexibilidad en sus procesos de trabajo.

Manejan la incertidumbre sin comprometer los resultados.

Desarrollan resiliencia colectiva frente a presiones externas o internas.

La adaptabilidad permite que el equipo mantenga un rendimiento consistente en entornos dinámicos y competitivos.

5. Inteligencia emocional y gestión de relaciones

El manejo adecuado de emociones propias y ajenas es crítico:

Favorece la resolución de conflictos de manera constructiva.

Promueve la empatía y la comprensión de las necesidades del equipo.

Genera un ambiente laboral saludable que fortalece la motivación y la confianza.

Los equipos de alto rendimiento combinan competencia técnica con habilidades interpersonales que consolidan la cohesión y el compromiso colectivo.

6. Orientación a resultados y accountability

Una característica diferenciadora es el compromiso con objetivos claros y la responsabilidad compartida:

Cada miembro entiende su rol y cómo contribuye al éxito del equipo.

Se establecen métricas y KPIs para monitorear avances.

Se celebra el logro colectivo, reconociendo tanto resultados como comportamientos estratégicos.

La accountability asegura que todos los integrantes asuman responsabilidad por el desempeño del equipo, fortaleciendo la confianza y la eficiencia.

7. Innovación y aprendizaje continuo

Los equipos de alto rendimiento no se conforman con cumplir objetivos:

Buscan mejorar procesos y explorar nuevas ideas.

Fomentan la experimentación y la creatividad sin temor al error.

Integran retroalimentación constante para crecer como colectivo.

Esta competencia permite que el equipo se mantenga competitivo y capaz de anticipar cambios del mercado o necesidades del negocio.

8. Liderazgo compartido y toma de decisiones colaborativa

Aunque suele existir un líder formal, los equipos de alto rendimiento practican liderazgo distribuido:

Los miembros asumen roles de liderazgo según su especialización o conocimiento del contexto.

La toma de decisiones se apoya en la discusión abierta, datos objetivos y consenso estratégico.

Se reconoce y valora la contribución de cada miembro en decisiones críticas.

Esta práctica potencia la motivación y la responsabilidad individual, fortaleciendo la cohesión del grupo.

9. Cultura de confianza y respeto

La confianza es la base sobre la cual se construyen todas las competencias anteriores:

Permite la comunicación abierta y honesta.

Reduce la resistencia al cambio y la crítica destructiva.

Facilita la colaboración intergeneracional y la integración de perspectivas diversas.

Sin un clima de confianza, incluso los equipos técnicamente competentes pueden fracasar debido a fricciones internas y desalineación de objetivos.

10. Integración de competencias en la evaluación y desarrollo

Para que estas competencias se traduzcan en resultados sostenibles, es importante evaluarlas y desarrollarlas de manera sistemática:

Matrices de competencias: Permiten mapear fortalezas y áreas de mejora del equipo.

Feedback continuo: Retroalimentación basada en comportamientos observables y evidencia concreta.

Planes de desarrollo colectivos e individuales: Alineados con objetivos estratégicos de la organización.

Uso de tecnología: Plataformas que registren avances y fomenten aprendizaje colaborativo.

🔚 Conclusión

Los equipos de alto rendimiento se construyen sobre un conjunto equilibrado de competencias técnicas y emocionales, orientadas a resultados, colaboración, innovación y adaptación. Evaluarlas y desarrollarlas no solo asegura un desempeño superior, sino que también fortalece la cultura organizacional y la capacidad de la empresa para enfrentar desafíos estratégicos de manera sostenible.

La combinación de comunicación efectiva, colaboración, pensamiento crítico, resiliencia, inteligencia emocional y orientación a resultados convierte a cualquier equipo en un motor de crecimiento y ventaja competitiva, capaz de superar obstáculos, innovar y mantener un desempeño consistente a largo plazo.

¿Cómo evaluar la competencia de comunicación efectiva en líderes?

La comunicación efectiva es una de las competencias más críticas en los líderes, ya que impacta directamente en la coordinación de equipos, la motivación de los colaboradores, la implementación de estrategias y la cultura organizacional. Evaluar esta competencia requiere ir más allá de la percepción superficial; implica medir cómo los líderes transmiten ideas, escuchan activamente, generan claridad y fomentan relaciones constructivas dentro de su equipo y con otros stakeholders.

1. Definiendo la comunicación efectiva en liderazgo

En el contexto de liderazgo, la comunicación efectiva se caracteriza por:

Claridad: Expresar ideas y objetivos de manera comprensible y coherente.

Escucha activa: Prestar atención a las opiniones de los colaboradores, validar sus aportes y responder de manera pertinente.

Empatía: Ajustar el mensaje según el contexto emocional y profesional de los interlocutores.

Persuasión e influencia: Convencer y motivar a otros sin recurrir a la autoridad, inspirando compromiso.

Retroalimentación constructiva: Transmitir observaciones críticas de manera que promueva el aprendizaje y la mejora continua.

Estas habilidades permiten que un líder no solo comunique instrucciones, sino que construya confianza, genere compromiso y facilite la colaboración.

2. Indicadores observables de comunicación efectiva

Para evaluar esta competencia, es crucial definir indicadores claros y medibles:

Frecuencia y claridad de la comunicación: ¿El líder comunica información importante de manera oportuna y comprensible?

Capacidad de adaptación: ¿Ajusta su mensaje según el público (equipo interno, clientes, stakeholders)?

Escucha y respuesta: ¿Demuestra atención a las preocupaciones y comentarios de su equipo?

Impacto en el equipo: ¿Las instrucciones o mensajes generan comprensión, alineación y motivación?

Uso adecuado de medios de comunicación: ¿Selecciona canales correctos (reuniones, correos, herramientas digitales) según la naturaleza del mensaje?

Estos indicadores permiten medir la comunicación de manera objetiva, evitando juicios subjetivos o percepciones parciales.

3. Métodos de evaluación

Existen múltiples herramientas y enfoques para evaluar la comunicación efectiva en líderes:

Feedback 360°: Recopila opiniones de subordinados, pares, superiores y autoevaluación, ofreciendo una visión completa de la competencia comunicativa.

Observación directa en reuniones o presentaciones: Analiza cómo transmite ideas, responde a preguntas y gestiona discusiones.

Evaluaciones basadas en resultados: Mide si la comunicación contribuye a la alineación de objetivos, ejecución de proyectos y resolución de problemas.

Encuestas de clima y percepción: Evalúa la claridad, transparencia y eficacia percibida por el equipo.

Simulaciones y role play: Permite observar cómo el líder se comunica en situaciones críticas o inesperadas.

4. Integración de la comunicación con otras competencias

La comunicación efectiva no se desarrolla ni se evalúa de manera aislada; se relaciona con competencias complementarias:

Liderazgo y motivación: Un líder que comunica claramente inspira compromiso y confianza.

Inteligencia emocional: La comunicación empática depende de la capacidad de reconocer y manejar emociones.

Resolución de conflictos: Transmitir mensajes difíciles de manera constructiva es clave para mantener la cohesión del equipo.

Gestión del cambio: La comunicación clara facilita la adaptación de los colaboradores frente a transformaciones estratégicas.

El análisis integrado permite una evaluación más completa y precisa del impacto de la comunicación en el desempeño organizacional.

5. Buenas prácticas para evaluar la comunicación

Documentar ejemplos concretos: Registrar situaciones específicas donde la comunicación del líder fue efectiva o requirió mejora.

Comparar múltiples fuentes: Contrastar la percepción del líder con la de sus colaboradores y superiores.

Vincular evaluación con desarrollo: No solo medir, sino establecer planes de mejora, como coaching, talleres de comunicación o mentoría.

Incluir métricas cualitativas y cuantitativas: Combinando feedback subjetivo con indicadores de desempeño objetivos, como reducción de errores, alineación de objetivos y satisfacción del equipo.

6. Errores comunes al evaluar comunicación en líderes

Basarse únicamente en percepciones subjetivas: Puede generar evaluaciones sesgadas o injustas.

Ignorar el contexto: La comunicación debe evaluarse considerando la complejidad del mensaje, la audiencia y las circunstancias.

No relacionar la comunicación con resultados: Una comunicación clara debe reflejarse en la eficiencia, colaboración y logro de objetivos.

Falta de seguimiento: Evaluar sin ofrecer retroalimentación y planes de mejora limita el desarrollo de la competencia.

7. Beneficios de evaluar la comunicación efectiva

Mejora la cohesión del equipo y la colaboración interdepartamental.

Facilita la implementación de estrategias y cambios organizacionales.

Incrementa la motivación y compromiso de los colaboradores, al sentirse escuchados y comprendidos.

Reduce conflictos y malentendidos, optimizando la productividad y la eficiencia.

🔚 Conclusión

Evaluar la competencia de comunicación efectiva en líderes es crucial para garantizar que el equipo funcione de manera alineada, motivada y productiva. No se trata solo de hablar con claridad, sino de escuchar, persuadir, inspirar y adaptar el mensaje según la audiencia y el contexto.

Una evaluación estructurada y bien diseñada permite identificar fortalezas y áreas de mejora, ofrecer retroalimentación constructiva y diseñar planes de desarrollo estratégicos. En última instancia, líderes que dominan la comunicación efectiva generan equipos más cohesionados, resilientes e innovadores, aumentando significativamente el rendimiento y la ventaja competitiva de la organización.

¿Qué importancia tiene el pensamiento analítico como competencia laboral?

El pensamiento analítico es una competencia esencial en cualquier entorno laboral moderno, especialmente en organizaciones que operan en contextos de alta complejidad, transformación digital y toma de decisiones basada en datos. Esta competencia implica la capacidad de descomponer problemas complejos en partes manejables, identificar patrones, evaluar alternativas y tomar decisiones fundamentadas, asegurando eficiencia, precisión y calidad en los resultados. Para líderes y equipos gerenciales, el pensamiento analítico no solo permite resolver problemas inmediatos, sino también anticipar riesgos, optimizar procesos y generar ventajas estratégicas sostenibles.

1. Definiendo el pensamiento analítico

El pensamiento analítico se caracteriza por:

Observación crítica: Capacidad de recopilar información relevante y distinguir entre datos útiles y ruido.

Identificación de patrones y relaciones: Reconocer conexiones entre variables, causas y efectos.

Evaluación objetiva de alternativas: Considerar múltiples opciones y sus implicaciones antes de decidir.

Síntesis y resolución: Integrar información para generar soluciones claras, precisas y efectivas.

Toma de decisiones basada en evidencia: Fundamentar acciones en datos verificables y análisis riguroso.

Esta competencia no es exclusiva de perfiles técnicos; líderes, gestores y profesionales de todas las áreas se benefician enormemente de desarrollarla.

2. Impacto del pensamiento analítico en la toma de decisiones

En entornos organizacionales, la calidad de las decisiones depende directamente del rigor analítico:

Prevención de errores y riesgos: Analizar escenarios y consecuencias permite anticipar problemas.

Optimización de procesos: Identificar ineficiencias y cuellos de botella contribuye a mejorar la productividad.

Asignación eficiente de recursos: Facilita decisiones sobre inversión de tiempo, dinero y talento.

Resolución de conflictos complejos: Permite evaluar situaciones desde múltiples perspectivas antes de actuar.

En consecuencia, esta competencia se traduce directamente en resultados estratégicos y sostenibles para la organización.

3. Integración con otras competencias clave

El pensamiento analítico potencia y se complementa con otras competencias laborales:

Pensamiento crítico: Permite cuestionar supuestos y evaluar información de manera objetiva.

Inteligencia emocional: Ayuda a tomar decisiones racionales sin que las emociones distorsionen el análisis.

Comunicación efectiva: Facilita transmitir hallazgos, conclusiones y recomendaciones de manera clara y persuasiva.

Colaboración: Permite integrar análisis de diferentes perspectivas para soluciones más completas y robustas.

El desarrollo de estas competencias en conjunto genera un ecosistema de liderazgo y desempeño superior, donde las decisiones estratégicas se basan en evidencia y análisis profundo.

4. Evaluación del pensamiento analítico

Para evaluar esta competencia en el desempeño laboral, se pueden utilizar distintos métodos:

Resolución de casos o simulaciones: Presentar escenarios complejos donde el colaborador deba identificar problemas, analizar causas y proponer soluciones.

Indicadores de desempeño: Evaluar precisión, rapidez y calidad en la toma de decisiones.

Feedback 360°: Recopilar opiniones sobre la capacidad del colaborador para analizar información y proponer soluciones efectivas.

Pruebas estructuradas: Ejercicios de análisis de datos, interpretación de gráficos y razonamiento lógico.

Evaluación de proyectos reales: Analizar cómo el profesional aborda problemas complejos y genera soluciones efectivas en su día a día.

5. Desarrollo del pensamiento analítico

Potenciar esta competencia requiere formación, práctica y acompañamiento:

Capacitación en análisis de datos y herramientas digitales: Competencias técnicas que facilitan la interpretación de información compleja.

Mentoría y coaching: Experiencias guiadas para aplicar pensamiento analítico a problemas reales.

Fomento de la cultura de aprendizaje: Promover preguntas, curiosidad y revisión constante de resultados.

Evaluación continua: Retroalimentación basada en evidencia y seguimiento de decisiones estratégicas.

El desarrollo sostenido de esta competencia fortalece tanto la capacidad individual como la eficacia colectiva de los equipos.

6. Beneficios estratégicos del pensamiento analítico

Mejora la eficiencia organizacional: Decisiones basadas en análisis reducen errores y desperdicios.

Fomenta la innovación: Permite identificar oportunidades ocultas y proponer soluciones creativas.

Incrementa la competitividad: Equipos analíticos responden mejor a cambios del mercado y demandas del entorno.

Fortalece la confianza interna: Líderes que toman decisiones fundamentadas generan credibilidad y compromiso en sus equipos.

Optimiza recursos: La organización utiliza tiempo, talento y capital de manera más inteligente y productiva.

7. Errores comunes al evaluar pensamiento analítico

Evaluar únicamente resultados finales sin considerar el proceso de análisis.

Ignorar la influencia del contexto y la complejidad del problema.

Centrarse solo en habilidades técnicas y desatender la integración con otras competencias.

No proporcionar retroalimentación ni oportunidades de desarrollo, limitando la mejora continua.

🔚 Conclusión

El pensamiento analítico es una competencia laboral estratégica que impacta directamente en la efectividad de la toma de decisiones, la innovación y la productividad organizacional. No se trata solo de procesar información, sino de interpretarla, identificar patrones, evaluar alternativas y actuar de manera fundamentada y coherente.

Organizaciones que evalúan, desarrollan y fomentan esta competencia en sus líderes y colaboradores logran un desempeño superior, decisiones más acertadas y un equipo capaz de adaptarse y prosperar en entornos de alta complejidad y presión, convirtiéndose en un factor diferenciador frente a la competencia.

¿Cómo estructurar un sistema de evaluación de competencias justo y equitativo?

Estructurar un sistema de evaluación de competencias que sea justo, equitativo y eficiente es un desafío estratégico que impacta directamente en la gestión del talento, la motivación de los colaboradores y la cultura organizacional. Un sistema mal diseñado puede generar percepciones de favoritismo, desconfianza y desalineación con los objetivos corporativos, mientras que un enfoque bien estructurado potencia el desarrollo del talento, aumenta la retención y mejora el desempeño organizacional.

1. Definición clara de competencias

El primer paso consiste en identificar y definir las competencias clave para cada rol, diferenciando entre:

Competencias técnicas o funcionales: Habilidades específicas requeridas para el desempeño del puesto.

Competencias conductuales o blandas: Habilidades relacionadas con la comunicación, trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, pensamiento crítico, entre otras.

Cada competencia debe describirse con comportamientos observables y medibles, evitando términos ambiguos como “buena actitud” o “proactivo” sin contexto. Por ejemplo:

En lugar de “liderazgo efectivo”, se puede definir como: “Capacidad para guiar al equipo, delegar responsabilidades de manera apropiada y fomentar la participación de todos los miembros en la toma de decisiones.”

2. Diseño de escalas de evaluación objetivas

Las escalas de valoración son esenciales para asegurar equidad:

Utilizar niveles claros y descriptivos, donde cada nivel incluya ejemplos de comportamiento.

Evitar escalas subjetivas como “excelente, bueno, regular”, y reemplazarlas por criterios observables y comparables.

Integrar una combinación de indicadores cuantitativos y cualitativos, asegurando que tanto resultados como comportamientos sean medibles.

Por ejemplo, para la competencia de comunicación:

Nivel básico: Comparte información mínima sin asegurar comprensión.

Nivel intermedio: Transmite mensajes claros, pero sin adaptar el enfoque según el público.

Nivel avanzado: Comunica de manera efectiva, escucha activamente y ajusta el mensaje según la audiencia.

3. Incorporación de múltiples fuentes de información

Un sistema justo debe recopilar información desde diversas perspectivas:

Superiores: Evalúan alineación con objetivos estratégicos y desempeño general.

Pares: Aportan visión sobre colaboración, trabajo en equipo y habilidades interpersonales.

Subordinados: Evalúan liderazgo, claridad de comunicación y capacidad de motivación.

Autoevaluación: Permite que el colaborador reflexione sobre su desempeño y competencias.

El enfoque 360° minimiza sesgos individuales y proporciona una visión más completa y objetiva del desempeño.

4. Capacitación de evaluadores

Incluso con criterios claros, la evaluación puede verse afectada por sesgos. Por eso es vital entrenar a los evaluadores en:

Identificación y mitigación de sesgos conscientes e inconscientes.

Aplicación consistente de escalas y criterios definidos.

Provisión de retroalimentación constructiva y basada en evidencia.

La capacitación asegura que todos los evaluadores actúen de manera consistente, transparente y equitativa.

5. Documentación y evidencia

Todo sistema debe exigir documentación de comportamientos y resultados observables:

Registrar ejemplos concretos que respalden las evaluaciones.

Evitar juicios basados únicamente en impresiones o eventos aislados.

Integrar evidencias objetivas, como métricas de desempeño, participación en proyectos y contribuciones al equipo.

Esto fortalece la confiabilidad del sistema y permite revisiones objetivas en caso de discrepancias.

6. Retroalimentación y desarrollo

La evaluación de competencias debe estar vinculada a planes de desarrollo y retroalimentación continua:

Proporcionar a cada colaborador información detallada sobre fortalezas y áreas de mejora.

Diseñar acciones concretas de capacitación, mentoring o coaching.

Monitorear progresos y ajustar planes según resultados y cambios en el entorno.

Un sistema de evaluación justo no solo mide, sino que desarrolla y potencia el talento.

7. Transparencia y comunicación

Para que el sistema sea percibido como equitativo:

Comunicar con claridad qué competencias se evaluarán y cómo se medirán.

Explicar la importancia de cada competencia en relación con los objetivos estratégicos de la organización.

Asegurar que los colaboradores comprendan el proceso y puedan cuestionar o clarificar aspectos de su evaluación.

La transparencia fortalece la confianza y la aceptación del proceso por parte del personal.

8. Revisión y ajuste continuo

Un sistema de evaluación de competencias no puede ser estático:

Analizar resultados agregados para identificar inconsistencias o sesgos.

Ajustar competencias, escalas o indicadores según cambios en la estrategia organizacional o el entorno laboral.

Incorporar nuevas competencias críticas derivadas de la transformación digital, innovación o cambio cultural.

Esta flexibilidad garantiza que el sistema siga siendo justo, equitativo y alineado con la evolución de la empresa.

🔚 Conclusión

Estructurar un sistema de evaluación de competencias justo y equitativo requiere una planificación estratégica, criterios claros, capacitación de evaluadores y transparencia en el proceso. No se trata solo de medir resultados, sino de evaluar comportamientos, habilidades y actitudes de manera objetiva y basada en evidencia, fomentando el desarrollo del talento y fortaleciendo la cultura organizacional.

Organizaciones que implementan sistemas de evaluación de competencias bien estructurados logran mayor motivación, retención de talento, equidad y desempeño sostenible, asegurando que cada colaborador tenga la oportunidad de crecer, aportar y alcanzar su máximo potencial dentro del equipo y la empresa.

🧾 Resumen Ejecutivo

Hallazgos clave:

Autoevaluación como motor de desarrollo:

Permite a los colaboradores reflexionar sobre sus fortalezas y áreas de mejora, fomentando la autogestión y la accountability. Integrada correctamente, aumenta el compromiso y promueve planes de desarrollo personalizados, potenciando el rendimiento sostenido.

Mitigación de sesgos en la evaluación:

La aplicación de criterios claros, escalas objetivas y evaluación multi-fuente (360°) reduce la subjetividad, asegurando procesos justos y equitativos. La capacitación de evaluadores y la tecnología de soporte fortalecen la objetividad y la confiabilidad del sistema.

Inteligencia emocional como factor diferenciador:

La capacidad de los líderes para gestionar emociones, empatizar y comunicarse efectivamente impacta directamente en la cohesión del equipo, resolución de conflictos y adaptación al cambio, convirtiéndose en un pilar para el desempeño sostenible.

Retroalimentación basada en competencias:

Centrarse en el “cómo” se logran los resultados, más que en los resultados mismos, fomenta la mejora continua, el aprendizaje y la motivación del talento, consolidando comportamientos alineados con los objetivos estratégicos de la organización.

Adaptación generacional de las competencias:

Reconocer las particularidades de cada generación (Baby Boomers, Gen X, Millennials y Gen Z) permite diseñar evaluaciones y planes de desarrollo más efectivos, incrementando la participación, engagement y aprovechamiento del potencial de cada colaborador.

Resiliencia en entornos de alta presión:

La resiliencia es una competencia crítica que asegura que los colaboradores puedan enfrentar desafíos complejos sin comprometer resultados ni la cohesión del equipo, fortaleciendo la productividad y la cultura de trabajo.

Competencias clave de equipos de alto rendimiento:

Comunicación efectiva, colaboración, pensamiento crítico, adaptabilidad, inteligencia emocional y orientación a resultados son competencias indispensables que generan sinergia, innovación y desempeño sostenible.

Comunicación efectiva en líderes:

Evaluar y desarrollar esta competencia permite que los líderes inspiren, motiven y alineen a sus equipos con claridad, fomentando un clima de confianza y colaboración que impacta directamente en la productividad y retención del talento.

Pensamiento analítico como competencia estratégica:

Facilita la resolución de problemas, la toma de decisiones basada en evidencia y la anticipación de riesgos, convirtiéndose en un diferenciador competitivo en entornos dinámicos y complejos.

Sistemas de evaluación justos y equitativos:

La estructuración de procesos claros, objetivos, transparentes y apoyados en evidencia asegura que todos los colaboradores sean evaluados de manera consistente, fortaleciendo la equidad, la confianza en RRHH y la efectividad organizacional.

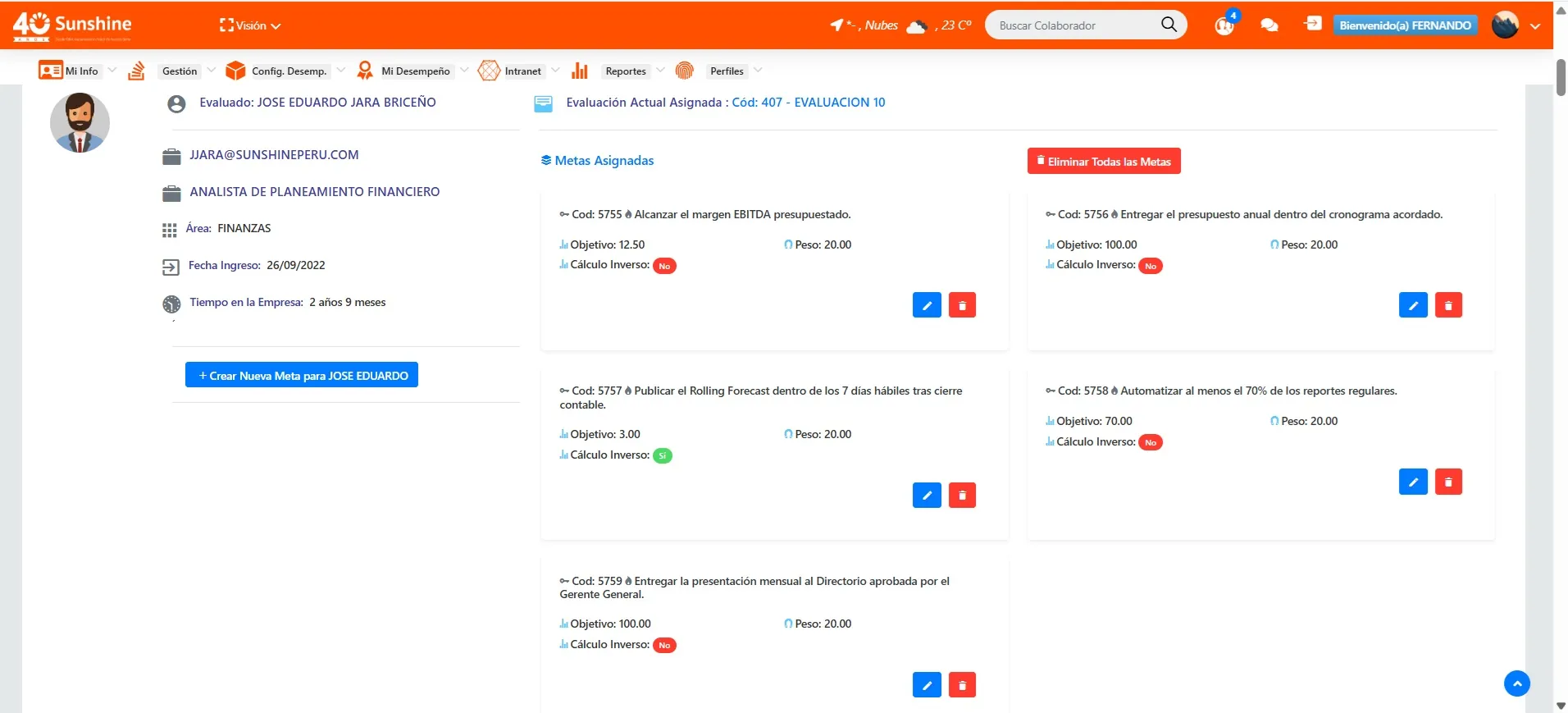

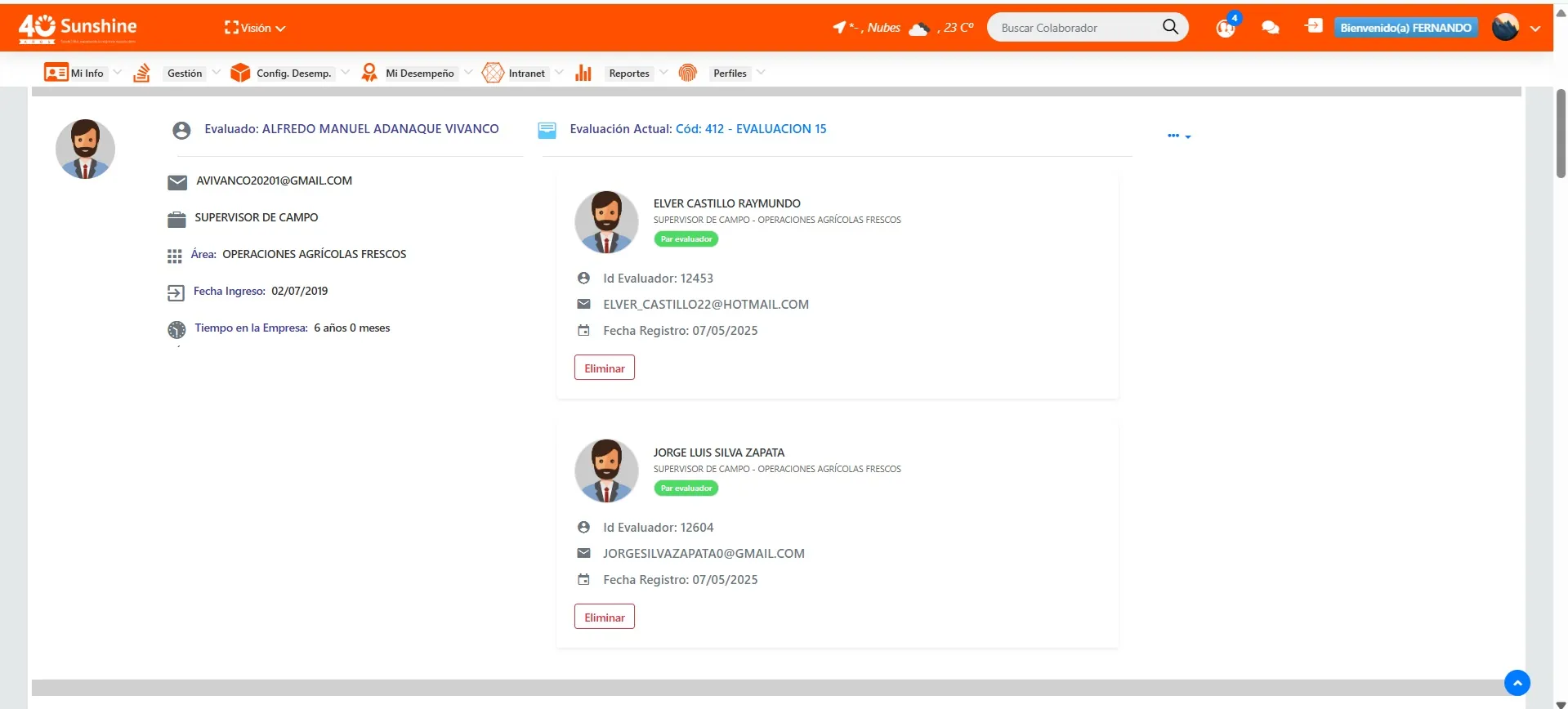

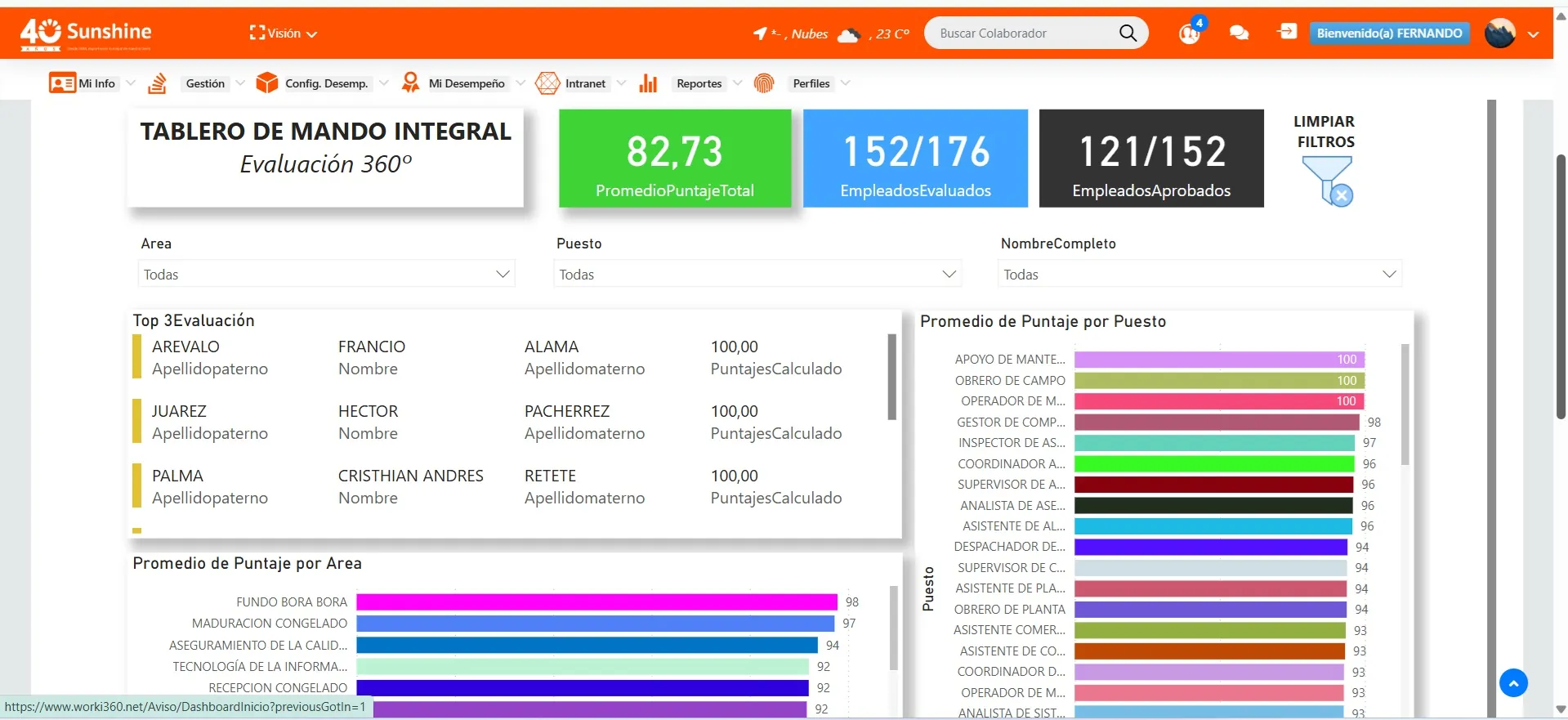

Beneficios estratégicos de WORKI 360:

WORKI 360 se posiciona como una solución integral para la gestión por competencias, ofreciendo:

Evaluación multi-fuente (360°) que garantiza objetividad y reducción de sesgos.

Herramientas digitales para autoevaluación, seguimiento y retroalimentación continua.

Capacidad de mapear competencias transgeneracionales, promoviendo engagement y desarrollo adaptado a cada perfil.

Monitoreo de competencias críticas como resiliencia, comunicación efectiva e inteligencia emocional.

Datos analíticos para decisiones estratégicas sobre talento, planes de desarrollo y promoción interna.

En conjunto, WORKI 360 transforma la evaluación de desempeño en una herramienta de desarrollo estratégico, fomentando equipos más competentes, resilientes e integrados, alineados con la visión y objetivos de la organización.

Conclusión:

La integración de evaluaciones basadas en competencias, junto con la inteligencia emocional, resiliencia, comunicación efectiva y pensamiento analítico, permite que los equipos y líderes alcancen un desempeño superior y sostenible. Sistemas robustos como WORKI 360 aseguran procesos justos, equitativos y estratégicos, convirtiendo la evaluación de desempeño en un impulsor de desarrollo, motivación y ventaja competitiva para la empresa.