Índice del contenido

¿Cómo influye la evaluación por objetivos en la motivación del equipo?

La motivación del equipo es, sin lugar a dudas, uno de los pilares más delicados y a la vez más poderosos dentro de cualquier organización. Cuando se implementa un sistema de evaluación de desempeño por objetivos, este se convierte no solo en un mecanismo de control o medición, sino en una auténtica herramienta de transformación motivacional… siempre y cuando esté correctamente diseñado y ejecutado.

1. La conexión entre sentido y logro

Uno de los errores más comunes en muchas empresas es asumir que los empleados están motivados solo por el salario o las bonificaciones. En realidad, los estudios de comportamiento organizacional han demostrado que las personas se sienten más comprometidas cuando comprenden el propósito de su trabajo, y aún más cuando ese trabajo está vinculado a un objetivo claro, alcanzable y relevante.

La evaluación por objetivos permite establecer esa conexión. Cuando un colaborador sabe qué se espera de él, por qué se espera, y cómo su contribución impacta en los resultados generales de la organización, su nivel de implicación se dispara.

2. El empoderamiento como catalizador de la motivación

Una de las mayores ventajas de este tipo de evaluación es que otorga autonomía. En lugar de supervisar constantemente las tareas diarias, se establece un marco de resultados esperados, dejando que el colaborador decida la mejor ruta para llegar a ellos. Esta autonomía no solo incrementa la productividad, sino que estimula la creatividad, la innovación y la autoconfianza.

3. La claridad reduce la ansiedad y fortalece la motivación

En contextos laborales donde las metas no están claras, los equipos suelen experimentar una sensación de ambigüedad paralizante. Las personas no saben si están avanzando, si están cumpliendo con las expectativas o si están en riesgo de sanciones.

Con una evaluación por objetivos bien planteada, esta incertidumbre desaparece. Todo está en blanco y negro: los objetivos están definidos, los indicadores están claros, y los plazos están establecidos. Este nivel de claridad actúa como un motivador en sí mismo, porque proporciona estructura emocional y profesional.

4. El feedback como nutriente emocional

La motivación no se alimenta solo del logro; también lo hace del reconocimiento. El modelo de evaluación por objetivos, especialmente cuando se integra con evaluaciones periódicas (mensuales, trimestrales o semestrales), permite establecer momentos formales y sistemáticos de retroalimentación.

Estos espacios no solo sirven para revisar números, sino para reconocer esfuerzos, ajustar rumbos, reforzar comportamientos positivos y construir relaciones de confianza. Cada momento de feedback bien gestionado se convierte en un motor emocional que impulsa la motivación individual y colectiva.

5. El logro como motivador universal

Desde la teoría de la motivación de McClelland hasta los modelos contemporáneos de engagement laboral, todos coinciden en una premisa: las personas se sienten más motivadas cuando sienten que están avanzando hacia metas significativas.

Una evaluación por objetivos traduce la rutina diaria en una serie de logros acumulativos. Cada hito alcanzado representa una victoria personal, una validación de la competencia, una reafirmación de la valía profesional. Y lo más importante: estas pequeñas victorias son medibles y visibles, lo cual las hace altamente motivadoras.

6. Evitar la desmotivación: cuidado con los objetivos mal diseñados

No obstante, es importante subrayar que este modelo también puede tener efectos contrarios si se aplica mal. Objetivos poco realistas, inalcanzables, desconectados de la realidad del colaborador o del contexto organizacional, lejos de motivar, pueden generar frustración y abandono emocional.

Por eso es crucial que los líderes de equipo, jefaturas y gerencias trabajen de la mano con los colaboradores en la definición de estos objetivos. Esto no solo asegura una mayor alineación, sino que aumenta el compromiso emocional con las metas propuestas.

7. Estímulos adicionales: la motivación extrínseca

Cuando la evaluación por objetivos se integra con sistemas de reconocimiento (económico o simbólico), como bonos por cumplimiento, acceso a formaciones exclusivas, visibilidad en reportes estratégicos, o acceso a programas de liderazgo, el sistema se transforma en una plataforma integral de motivación extrínseca e intrínseca.

No se trata solo de cumplir por cumplir. Se trata de cumplir porque hay una recompensa profesional, emocional y organizacional detrás del logro.

8. Cultura de logro, clima de alto rendimiento

A lo largo del tiempo, si este tipo de evaluación se institucionaliza adecuadamente, los equipos desarrollan una cultura de logro. Es decir, no se trata únicamente de metas impuestas desde arriba, sino de un deseo natural por superarse, crecer, y alcanzar metas cada vez más ambiciosas, siempre en sintonía con los valores y el propósito de la organización.

Esta cultura, a su vez, se traduce en un clima organizacional saludable, propositivo y resiliente. Los equipos motivados se convierten en equipos autogestionados, orientados a resultados y emocionalmente comprometidos.

9. Storytelling aplicado: El caso de “Innovatech”

En una reconocida empresa tecnológica ficticia llamada Innovatech, la dirección implementó una evaluación de desempeño por objetivos con el fin de reducir la alta rotación de talento joven. Durante el primer trimestre, cada colaborador definió junto con su líder tres objetivos claros, uno de ellos vinculado al propósito global de sostenibilidad de la compañía.

Al finalizar el año, no solo la productividad aumentó un 27%, sino que las encuestas de clima laboral revelaron un crecimiento del 41% en el índice de motivación y compromiso. Los colaboradores afirmaban que se sentían parte de algo más grande, y que los objetivos definidos no solo les desafiaban profesionalmente, sino que les hacían crecer como personas.

¿Qué rol juega el comité evaluador en esta metodología?

Cuando hablamos de la evaluación de desempeño por objetivos, muchas veces se pone el foco en el colaborador y su jefe directo. Sin embargo, en organizaciones maduras, con estructuras medianas o grandes, la participación de un comité evaluador se vuelve indispensable para garantizar la objetividad, equidad, alineación estratégica y legitimidad del proceso. El comité no solo actúa como una figura técnica, sino como un verdadero órgano rector de la meritocracia organizacional.

1. Garantía de imparcialidad y equidad

Uno de los riesgos más recurrentes en los procesos de evaluación individual es la subjetividad del evaluador directo. A pesar de los esfuerzos por capacitar a líderes y utilizar herramientas digitales, los sesgos personales, las percepciones distorsionadas o incluso las relaciones interpersonales pueden contaminar el juicio.

Aquí es donde entra el comité evaluador. Su primer y principal rol es el de garante de la imparcialidad del proceso. Este comité revisa, contrasta y valida las evaluaciones realizadas, asegurándose de que los estándares aplicados hayan sido los mismos para todos y que no existan favoritismos ni penalizaciones injustificadas.

2. Homologación de criterios entre áreas

En una organización con múltiples departamentos, cada unidad puede tener objetivos distintos: ventas, operaciones, marketing, finanzas, recursos humanos, etc. Esto puede llevar a criterios dispares de evaluación, lo que genera incongruencias y percepciones de injusticia interna.

El comité evaluador funge como un espacio de calibración de estándares. Se analiza si las metas fueron proporcionales, si los niveles de exigencia son comparables y si los resultados fueron evaluados bajo una lógica coherente con el marco organizacional. De esta forma, se evita que un área tenga objetivos más “fáciles” o “difíciles” que otra, lo cual impactaría negativamente en la percepción de justicia interna.

3. Custodio de la alineación estratégica

Un tercer rol crucial del comité es garantizar que la evaluación de desempeño por objetivos esté realmente alineada a los planes estratégicos de la empresa. Es decir, que los objetivos evaluados en cada individuo estén en sintonía con las metas colectivas, las líneas de negocio prioritarias y los valores de la organización.

No se trata solo de verificar si alguien cumplió o no una meta, sino de preguntarse: ¿Esta meta era estratégica? ¿Estaba alineada con las prioridades del negocio? ¿Contribuyó al crecimiento de la organización?

De esta manera, el comité ayuda a elevar la mirada del proceso, evitando que la evaluación se convierta en un simple ejercicio operativo o burocrático.

4. Validación de reconocimientos y promociones

En muchas empresas, los resultados de la evaluación de desempeño se conectan directamente con procesos de promoción, ascensos, compensaciones variables o reconocimientos institucionales. Este vínculo requiere una revisión especialmente cuidadosa para evitar conflictos internos.

El comité evaluador, con una visión global de todos los casos, es el organismo que valida o cuestiona decisiones sensibles, y muchas veces propone cambios, ajustes o incluso investiga situaciones dudosas antes de aprobar un reconocimiento formal.

5. Instancia de resolución de conflictos

A veces, los colaboradores no están de acuerdo con la evaluación recibida. En esos casos, el comité evaluador se convierte en una instancia de apelación o revisión. Si un colaborador siente que su evaluación fue injusta, puede solicitar que su caso sea revisado por este órgano.

Esto refuerza la transparencia del proceso, pero también brinda a los empleados una sensación de respaldo y protección institucional. No están expuestos a la arbitrariedad de una sola voz; hay un cuerpo colegiado que puede revisar con objetividad.

6. Asesor estratégico de la Dirección General y Recursos Humanos

El comité no es solo operativo. También debe desempeñar un papel consultivo y estratégico. A partir del análisis global de las evaluaciones, el comité puede identificar patrones, áreas críticas, tendencias de desempeño, desalineaciones estratégicas o brechas de competencias.

Esta información resulta valiosísima para la Dirección General y el área de Talento Humano, ya que permite rediseñar políticas, lanzar programas de formación o revisar procesos de contratación con base en evidencia empírica, no en percepciones aisladas.

7. Garantía de confidencialidad y ética

El comité evaluador maneja información sensible y estratégica. Datos de rendimiento, evaluaciones individuales, decisiones sobre promociones o retiros. Por ello, debe ser un órgano ético, discreto, profesional y confiable.

La confidencialidad del proceso es clave para mantener la integridad del sistema y la confianza de los evaluados. En este sentido, la composición del comité debe ser diversa, representativa y con una cultura organizacional alineada a los valores de la empresa.

8. Ejemplo práctico: El caso de la empresa “NeoLogics”

Imaginemos una empresa de telecomunicaciones llamada NeoLogics, con más de 900 empleados distribuidos en cuatro regiones del país. En sus primeras implementaciones de evaluación por objetivos, surgieron conflictos: cada gerente evaluaba con criterios diferentes, los resultados no eran consistentes y se dispararon las quejas internas.

Tras ese aprendizaje, decidieron conformar un comité evaluador integrado por líderes de áreas clave, un representante de RRHH, un asesor legal y un observador externo de ética organizacional. El comité revisó cada evaluación con criterios unificados, ofreció observaciones, ajustó casos dudosos y generó un informe integral para la alta dirección.

El resultado fue notorio: en solo un ciclo, las percepciones de justicia, transparencia y satisfacción con el proceso aumentaron en un 48% según las encuestas internas. Además, se logró identificar un desbalance en los objetivos asignados a la región norte, que luego fue corregido.

9. ¿Cómo debe estar compuesto un comité evaluador ideal?

Para cumplir con todas sus funciones, el comité evaluador debe tener:

Representación multidisciplinaria (al menos un miembro por macroárea)

Diversidad generacional y de género

Conocimiento técnico de la organización

Capacidad de análisis estratégico

Formación en evaluación de desempeño y gestión de talento

Un facilitador o moderador con perfil ético

Autonomía para actuar con independencia de influencias políticas internas

¿Qué impacto tiene este tipo de evaluación en el desarrollo de carrera?

La evaluación de desempeño por objetivos no solo mide resultados: también puede convertirse en una herramienta estratégica para trazar, acelerar y consolidar el desarrollo de carrera de cada colaborador dentro de la organización. En contextos corporativos modernos, donde la retención del talento y el crecimiento profesional son prioridades clave, este tipo de evaluación deja de ser solo un reporte anual para transformarse en un mecanismo de proyección profesional y un mapa de desarrollo personalizado.

1. La evaluación como espejo de potencial

Cuando los objetivos están bien diseñados y alineados con las responsabilidades reales del cargo, la evaluación por objetivos revela más que el rendimiento pasado: muestra el potencial futuro.

No se trata solo de verificar si una persona logró una meta, sino de analizar cómo lo logró, en qué condiciones, con qué enfoque y qué habilidades movilizó. Esta información se convierte en una radiografía de competencias que permite identificar:

Líderes en potencia

Colaboradores con habilidades transferibles

Perfiles con proyección interdepartamental

Talentos que destacan por encima de su rol actual

Esto es oro puro para el diseño de planes de carrera.

2. Identificación de brechas para el crecimiento profesional

La evaluación por objetivos no debe limitarse a premiar el cumplimiento. Debe también señalar —de forma constructiva— las áreas de mejora y las habilidades aún no desarrolladas. Esta información, bien gestionada, es una herramienta poderosísima para el desarrollo profesional.

Cuando un colaborador entiende que su evolución no depende de “esperar a que lo asciendan”, sino de cerrar brechas concretas, su rol en la organización cambia. Se convierte en protagonista de su carrera, con metas claras y planes de acción definidos.

3. Establecimiento de rutas de crecimiento individualizadas

Una de las mayores virtudes de este tipo de evaluación es su capacidad para permitir la construcción de planes de desarrollo personalizados. A través de los datos que se recopilan, los líderes y áreas de RRHH pueden:

Identificar patrones de crecimiento

Proponer nuevas responsabilidades progresivas

Recomendar programas de capacitación específicos

Sugerir movimientos horizontales (job rotation)

Incluir al colaborador en programas de mentoring o coaching

En este contexto, la evaluación por objetivos se convierte en una brújula, no solo en un veredicto.

4. Vinculación con promociones y movilidad interna

Muchas organizaciones progresistas ya han establecido una relación directa entre los resultados en la evaluación de objetivos y las oportunidades de promoción. En vez de basarse únicamente en la antigüedad o en percepciones, se toman decisiones de carrera basadas en evidencia:

¿Cuántos objetivos ha cumplido en los últimos dos ciclos?

¿Ha logrado metas estratégicas o solo operativas?

¿Cómo ha evolucionado su nivel de responsabilidad?

¿Tiene consistencia en el rendimiento a lo largo del tiempo?

Este enfoque meritocrático envía un mensaje claro: “Quien cumple y supera sus objetivos tiene un camino real de crecimiento”.

5. Fomento de la autoevaluación y responsabilidad del desarrollo

Al ser una metodología basada en resultados, este tipo de evaluación fomenta en los colaboradores una actitud de autorreflexión y mejora continua. Cada persona puede analizar sus propios números, compararlos con periodos anteriores, y plantearse objetivos de mejora profesional.

Esto transforma la relación con el crecimiento: ya no depende de un jefe que “te vea”, sino de tu propio rendimiento medible y visible. Esta cultura promueve responsabilidad personal y empoderamiento profesional.

6. Creación de una cultura de aprendizaje continuo

La evaluación por objetivos también permite detectar patrones organizacionales: por ejemplo, si un equipo o área recurrentemente no alcanza sus metas, puede ser un síntoma de falta de habilidades específicas.

Esto habilita a la organización a lanzar planes de formación dirigidos, con foco en las verdaderas necesidades del negocio. Así, se construye una cultura de desarrollo sustentada en datos reales, no en modas o intuiciones.

7. Caso real adaptado: “Syntelica” y sus líderes emergentes

La empresa ficticia Syntelica, dedicada al desarrollo de software en Latinoamérica, decidió rediseñar sus procesos de desarrollo de carrera. Vinculó directamente la evaluación por objetivos con un programa llamado “Líderes Emergentes”. Aquellos colaboradores que, durante tres trimestres consecutivos, alcanzaran un 90% o más de cumplimiento de objetivos, eran considerados para participar en procesos acelerados de formación en liderazgo, visibilidad ante el comité ejecutivo y participación en proyectos estratégicos.

En solo 18 meses, más de 45 colaboradores fueron promovidos internamente, lo que redujo en un 60% la necesidad de buscar líderes en el mercado externo. Además, el nivel de engagement general aumentó un 37% según su último estudio interno de clima.

8. Incentivo para el crecimiento proactivo

Cuando el colaborador sabe que el cumplimiento de sus objetivos no es solo una nota de fin de año, sino una puerta hacia nuevas oportunidades, su relación con el desempeño cambia radicalmente. Se convierte en una carrera con sentido, en la que él mismo puede trazar el camino hacia una nueva posición, un nuevo rol o una nueva unidad.

Esto genera un clima de ambición positiva, donde la excelencia se transforma en la vía más directa hacia la evolución profesional.

9. Retroalimentación como catalizador de desarrollo

Una evaluación de desempeño por objetivos bien gestionada debe ir acompañada de sesiones de retroalimentación profundas, donde se hable no solo del resultado, sino del proceso, del estilo, de las capacidades mostradas y de los desafíos enfrentados. Estas conversaciones, si están bien facilitadas, pueden:

Despertar vocaciones ocultas

Identificar habilidades no evidentes

Proponer caminos nuevos de desarrollo

Rediseñar el rol actual del colaborador

El desarrollo de carrera deja así de ser una línea recta y se transforma en un sistema flexible y adaptado a cada perfil.

¿Cómo se realiza una retroalimentación constructiva después de una evaluación?

La retroalimentación constructiva es uno de los componentes más sensibles y estratégicos de todo el proceso de evaluación de desempeño por objetivos. Es, en muchos sentidos, el momento de la verdad: donde el colaborador no solo recibe información sobre su rendimiento, sino donde se juega la percepción de justicia, el compromiso futuro y la confianza en el sistema organizacional.

Mal gestionada, la retroalimentación puede ser una fuente de frustración, malentendidos o incluso rupturas en la relación laboral. Bien conducida, en cambio, se convierte en una oportunidad poderosa de crecimiento, alineación y motivación.

1. Preparar el terreno: el proceso empieza antes de la reunión

La retroalimentación constructiva no comienza en la sala de reuniones. Comienza días antes, con la preparación exhaustiva de la evaluación por parte del líder o del evaluador principal. Esto implica:

Revisar con profundidad los objetivos asignados y sus indicadores.

Analizar los resultados en términos cualitativos y cuantitativos.

Recopilar ejemplos concretos de logros o desviaciones.

Comparar los avances con evaluaciones anteriores (si las hay).

Preparar preguntas abiertas que inviten al diálogo.

La falta de preparación suele traducirse en reuniones improvisadas, vagas o defensivas, donde el colaborador se siente atacado o subestimado.

2. El momento y el lugar importan

La retroalimentación debe darse en un espacio privado, tranquilo, respetuoso y confidencial. Este no es un proceso para hacer “pasando por el pasillo” ni en entornos ruidosos o públicos.

El colaborador debe sentirse valorado y seguro, con el tiempo necesario para hablar, procesar y responder. Idealmente, se debe bloquear entre 60 y 90 minutos en la agenda del líder y del evaluado.

3. Crear un ambiente de diálogo, no de juicio

Uno de los principios esenciales de la retroalimentación constructiva es la horizontalidad en la conversación. El líder no debe colocarse como juez absoluto, sino como facilitador del crecimiento. Para ello, es clave:

Utilizar un lenguaje inclusivo y no acusatorio.

Hablar desde la observación, no desde el juicio (“observé que…” en lugar de “fallaste en…”).

Validar la experiencia del colaborador y abrir espacio para su versión.

Mostrar interés genuino por entender los motivos detrás de los resultados.

Esto crea un clima de respeto que permite que la retroalimentación sea bien recibida, interiorizada y utilizada.

4. Aplicar el método del “sandwich” con inteligencia

Un recurso común es la técnica del “sandwich”: comenzar con un comentario positivo, luego abordar las oportunidades de mejora, y finalizar con otro aspecto positivo.

Aunque útil, este método debe aplicarse con autenticidad. No se trata de suavizar la crítica, sino de presentarla en un marco de equilibrio y confianza, sin caer en falsedades ni en elogios forzados.

Un ejemplo eficaz podría ser:

“Quiero destacar tu capacidad para organizar a tu equipo en momentos de presión, como lo hiciste en el cierre del Q2. Veo, sin embargo, que algunos de los objetivos de desarrollo de producto no se alcanzaron como esperábamos. Me gustaría entender qué ocurrió ahí. A pesar de eso, valoro mucho tu compromiso constante y tu disposición para asumir nuevos desafíos”.

5. Foco en hechos, no en opiniones

La retroalimentación más poderosa es la que se basa en datos, resultados y ejemplos concretos. En lugar de decir:

“No fuiste muy comprometido con tus metas”

Es mucho más efectivo afirmar:

“Se habían definido tres entregables para julio, de los cuales solo se completó uno. Me gustaría explorar contigo las razones y ver cómo podemos mejorar eso en el próximo trimestre”.

Este enfoque desactiva la defensiva, invita al análisis y muestra objetividad.

6. Fomentar la autorreflexión

La retroalimentación no es un monólogo. Es un espacio de reflexión compartida. Por eso, es fundamental que el líder formule preguntas abiertas que inviten al colaborador a pensar, asumir responsabilidades y proponer soluciones:

¿Qué aprendizajes extraes de este ciclo?

¿Qué factores influyeron en los resultados obtenidos?

¿Qué te gustaría hacer diferente en el próximo período?

¿Qué apoyo necesitas de mi parte para alcanzar tus próximos objetivos?

Esto transforma la sesión en un espacio de madurez profesional, donde el colaborador no solo recibe, sino que construye activamente su próximo paso.

7. Alinear expectativas y compromisos futuros

Luego de analizar el desempeño pasado, la retroalimentación debe girar hacia el futuro. Aquí se trata de acordar:

Objetivos ajustados o nuevos desafíos.

Planes de capacitación si se identificaron brechas.

Cambios en responsabilidades si fueran necesarios.

Apoyos específicos del líder o del equipo.

Este punto es vital porque envía el mensaje de que la evaluación no es un cierre, sino una transición hacia algo mejor.

8. Dejar constancia: el poder del plan de acción

Al finalizar la reunión, es importante documentar los acuerdos alcanzados, ya sea en un acta formal, un email de resumen o un registro en el sistema de desempeño.

Esto genera claridad, compromiso mutuo y trazabilidad. Ambos —líder y colaborador— pueden referirse a estos acuerdos en futuras reuniones, evaluando avances y ajustando según el contexto.

9. El papel emocional del líder: escucha y empatía

No todos los colaboradores reciben igual una retroalimentación. Algunos lo viven como una oportunidad. Otros, como una amenaza. Aquí el liderazgo emocional es clave. El líder debe:

Leer el lenguaje corporal.

Dar espacio al silencio.

Validar las emociones sin juzgarlas.

Mostrar disposición a continuar la conversación más adelante si el colaborador lo necesita.

La empatía, en estos momentos, puede marcar la diferencia entre un profesional desmotivado y uno que se siente impulsado a crecer.

10. Caso real adaptado: “Innovalab”

En Innovalab, una empresa de innovación biomédica, los procesos de evaluación por objetivos solían finalizar con una simple notificación por correo. La falta de conversaciones reales había generado una percepción de frialdad e injusticia.

Tras rediseñar el proceso, se implementaron sesiones estructuradas de retroalimentación, donde cada líder fue capacitado en escucha activa y gestión emocional. Además, se incorporó una plantilla de reflexión compartida que ambos —evaluador y evaluado— completaban juntos.

El resultado fue inmediato: en un trimestre, el índice de satisfacción con el proceso de evaluación aumentó del 52% al 86%, y se incrementaron en un 40% los planes de desarrollo individual activados.

¿Qué relación existe entre la evaluación por objetivos y el propósito organizacional?

En la era actual de la gestión organizacional, una empresa ya no se define únicamente por su capacidad de generar rentabilidad, sino por su capacidad de generar sentido. El propósito organizacional se ha convertido en una brújula estratégica que guía decisiones, inspira a los equipos y conecta con el entorno. En este contexto, la evaluación de desempeño por objetivos juega un rol clave: no solo mide resultados, sino que puede convertirse en una herramienta poderosa para alinear el hacer con el ser, la productividad con el propósito.

1. ¿Qué es el propósito organizacional y por qué es crucial?

El propósito organizacional es la razón de ser de la empresa más allá del lucro. Es el “para qué” profundo que impulsa sus decisiones estratégicas, su cultura y su forma de impactar al mundo. Un buen propósito responde a preguntas como:

¿Qué problema del mundo estamos ayudando a resolver?

¿Qué legado queremos dejar como organización?

¿Cómo deseamos transformar la vida de nuestros clientes, colaboradores y comunidad?

Hoy, tanto inversionistas como empleados valoran profundamente trabajar en organizaciones que tienen un propósito claro, coherente y vivo. Sin embargo, ese propósito no puede quedarse en una pared o en una presentación institucional. Debe bajar al terreno. Y ahí entra la evaluación por objetivos.

2. La conexión entre propósito y objetivos individuales

Una evaluación de desempeño por objetivos mal diseñada puede convertirse en una simple herramienta de presión o de control. Pero cuando está bien articulada, permite que cada colaborador entienda cómo sus acciones diarias están conectadas con el propósito mayor de la organización.

Por ejemplo:

En una empresa con propósito medioambiental, un objetivo de reducción de consumo energético tiene un sentido superior.

En una organización enfocada en salud, una meta de mejora en procesos de atención clínica impacta directamente en vidas humanas.

Esta conexión genera engagement emocional, impulsa el compromiso y transforma el trabajo en una causa personal.

3. OKRs y propósito: una sinergia poderosa

La metodología de OKRs (Objectives and Key Results) es uno de los marcos más efectivos para vincular propósito con desempeño. ¿Por qué? Porque permite establecer objetivos ambiciosos y medibles, alineados al propósito organizacional, y descenderlos en cascada a todos los niveles.

Cada colaborador, entonces, puede tener objetivos personales que se derivan directamente de un objetivo corporativo. Esto genera una sensación de alineación, pertenencia y significado. Se transforma el objetivo individual en una pieza del rompecabezas global.

4. La narrativa organizacional como guía de objetivos

Un propósito bien construido no es solo una frase. Es una narrativa, una historia que se cuenta dentro de la empresa. Cuando los líderes integran esa narrativa al momento de definir objetivos, el colaborador deja de ver las metas como números fríos y empieza a verlas como acciones con sentido.

Imagina una empresa de alimentos cuyo propósito es “alimentar vidas con dignidad”. Si un operario tiene como objetivo reducir el desperdicio de materia prima, ese número no es solo eficiencia. Es una contribución directa a un propósito humanista y ético. Esta narrativa potencia el valor emocional de cada objetivo.

5. Del propósito institucional al propósito individual

La evaluación por objetivos también puede ser una oportunidad para descubrir el propósito personal de cada colaborador, y buscar puntos de conexión con el propósito institucional. Esta convergencia es lo que se conoce como “job crafting”, o rediseño del rol a partir del sentido personal del trabajo.

Durante las sesiones de feedback o planificación de objetivos, un líder puede explorar:

¿Qué te mueve de tu trabajo?

¿Qué impacto deseas dejar?

¿Qué tipo de contribuciones te hacen sentir realizado?

Este ejercicio permite definir objetivos más alineados con la motivación profunda del colaborador, generando un rendimiento mucho más auténtico y sostenido.

6. Evaluar no solo el qué, sino el para qué

En muchos procesos de evaluación de desempeño se comete el error de enfocarse solo en el cumplimiento de números. Pero en una cultura orientada por propósito, se debe evaluar también la coherencia entre los medios y los fines.

Un colaborador que cumple objetivos mediante prácticas contrarias a los valores de la organización (competencia desleal, maltrato, opacidad) puede estar generando resultados financieros, pero destruyendo el propósito corporativo en el camino.

Por eso, una buena evaluación por objetivos también incorpora dimensiones éticas, conductuales y culturales, garantizando que el camino sea tan valioso como el destino.

7. El caso real adaptado: “EcoSyn”

EcoSyn es una compañía ficticia de energía renovable cuyo propósito es “generar un futuro más limpio y justo para las próximas generaciones”. Durante años, sus evaluaciones de desempeño solo medían indicadores de productividad.

Tras una revisión profunda, el equipo de RRHH decidió integrar una nueva capa de análisis: el grado de contribución al propósito organizacional. Cada objetivo ahora debía responder a la pregunta: “¿Cómo contribuye este objetivo a nuestro propósito como empresa?”.

El cambio fue notable. Los colaboradores comenzaron a autogestionar mejor sus tiempos, cuestionar decisiones que no alineaban con los valores, y proponer mejoras sostenibles en sus procesos. Al cabo de un año, el nivel de engagement aumentó un 46%, y el turnover de talento clave bajó un 31%.

8. El papel del liderazgo en esta integración

Los líderes tienen un rol esencial en conectar los objetivos con el propósito. Son ellos quienes deben:

Comunicar con claridad cómo cada objetivo se alinea a la visión mayor.

Narrar historias de impacto que muestren cómo los resultados transforman vidas.

Ser ejemplo de coherencia entre metas y propósito.

Corregir desvíos cuando se prioriza el resultado por encima del sentido.

Un líder que evalúa sin propósito, gestiona robots. Un líder que evalúa con propósito, forma agentes de transformación.

9. Diseño de indicadores alineados al propósito

La organización puede establecer también indicadores estratégicos que midan la contribución al propósito. Algunos ejemplos:

Índice de impacto social generado.

Satisfacción del cliente basada en principios éticos.

Proporción de objetivos estratégicos alineados al propósito.

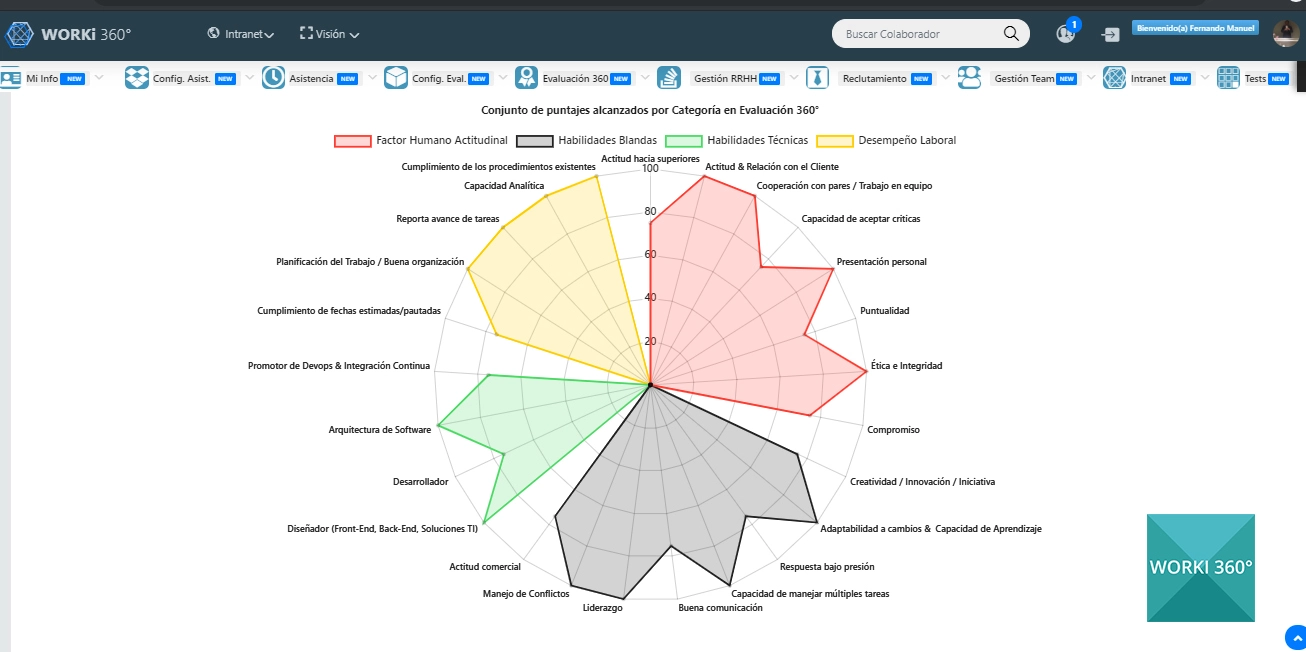

Evaluaciones 360 que incluyan percepción de coherencia entre metas y valores.

Estos indicadores permiten reforzar una cultura de resultados con conciencia y responsabilidad.

¿Qué hacer cuando un colaborador cumple los objetivos pero con conductas no alineadas a los valores?

La evaluación de desempeño por objetivos ha revolucionado la manera en que medimos la productividad en las organizaciones modernas. Sin embargo, tiene una vulnerabilidad si se gestiona de manera aislada: puede privilegiar el resultado por encima del comportamiento. Esto genera un dilema delicado y real: ¿Qué hacer cuando un colaborador alcanza o supera sus objetivos, pero lo hace a través de actitudes, prácticas o conductas que entran en conflicto con los valores de la empresa?

Aquí no hablamos solo de una disonancia técnica, sino de una amenaza profunda al tejido cultural de la organización.

1. Entender el dilema: resultados vs. valores

Este problema plantea una tensión clásica entre el qué y el cómo. Alcanzar objetivos es fundamental, pero la forma en que se alcanzan esos objetivos es igual de importante. Si premiamos el resultado y omitimos la conducta, estamos reforzando —consciente o inconscientemente— una cultura de permisividad ética, donde los fines justifican los medios.

Esto, a mediano y largo plazo, erosiona la confianza, destruye el clima laboral y desactiva los principios que deberían sostener la identidad de la organización.

2. Evaluar con dos lentes: desempeño + conducta

Una estrategia imprescindible es implementar un modelo de evaluación que integre dos dimensiones:

Desempeño por objetivos (el qué)

Comportamiento organizacional o alineación a valores (el cómo)

Esto permite calificar, ponderar e incluso condicionar la evaluación final de una persona a que ambas dimensiones estén equilibradas. Por ejemplo, un colaborador puede alcanzar un 90% de cumplimiento de metas, pero si obtiene un 40% en su evaluación de comportamientos clave (colaboración, ética, respeto, responsabilidad social), su desempeño general no puede considerarse exitoso.

Este enfoque establece límites claros y no negociables, sin dejar de valorar la productividad.

3. Incorporar valores en los indicadores de evaluación

Muchos sistemas de evaluación incorporan competencias conductuales dentro del proceso. Esto permite medir comportamientos que reflejan los valores declarados por la organización. Por ejemplo:

Trabajo en equipo

Comunicación respetuosa

Integridad

Transparencia

Compromiso social

Liderazgo ético

Estas competencias pueden ser evaluadas por el jefe directo, por colegas (evaluación 360) o incluso por autoevaluación, y deben tener peso en la calificación final. De este modo, se envía un mensaje claro: no se trata solo de llegar a la meta, sino de cómo llegamos.

4. Identificar el impacto cultural del colaborador “tóxico con resultados”

Uno de los riesgos más grandes de no intervenir a tiempo es que este tipo de colaborador se convierte en referente negativo. Aunque nadie lo diga en voz alta, los demás colaboradores observan que:

Esa persona logra resultados.

Rompe las reglas, maltrata o actúa con egoísmo.

No recibe consecuencias.

Es incluso premiada o promovida.

El mensaje subliminal es devastador: “Aquí lo que importa es cumplir, aunque dañes el ambiente o rompas los valores”. Esta lógica destruye culturas saludables y pone en jaque el liderazgo ético.

5. Conversaciones difíciles pero necesarias

Cuando se detecta este tipo de situación, el líder inmediato debe tener una conversación directa, respetuosa y valiente con el colaborador. No se trata de castigar, sino de hacer visible la incoherencia entre resultados y comportamiento.

Una conversación efectiva podría seguir este enfoque:

“Quiero reconocerte por los resultados obtenidos. Has superado los objetivos de este ciclo y eso es valioso. Sin embargo, he observado conductas que están generando impacto negativo en el equipo. Hemos recibido comentarios sobre tu tono en reuniones y la forma en que gestionas el trabajo conjunto. Quiero que conversemos sobre eso, porque para nosotros, el cómo se logran las metas es igual de importante que lograrlas”.

Esta conversación debe dejar claro que los valores organizacionales no son ornamentales, sino parte integral del desempeño.

6. Construcción de un plan de desarrollo conductual

Al igual que se construyen planes de mejora para metas no alcanzadas, también se pueden diseñar planes de desarrollo para alinear el comportamiento del colaborador a los valores. Este plan puede incluir:

Coaching o mentoría interna.

Talleres de habilidades blandas.

Sesiones de feedback estructurado.

Seguimiento trimestral específico.

Indicadores conductuales personalizados.

De esta forma, no se castiga al colaborador, sino que se le acompaña en un proceso de evolución integral.

7. Incluir este criterio en las decisiones de reconocimiento

Una señal potente es no premiar al colaborador que incumple con los valores, aunque haya cumplido sus objetivos. Si la empresa tiene bonos, reconocimientos públicos, ascensos o distinciones, deben estar condicionados también a la evaluación conductual.

Por ejemplo, el bono por desempeño puede establecer como condición: “Se otorga únicamente a quienes hayan cumplido con un mínimo de 80% en su evaluación de alineación a valores”. Esta política evita el incentivo a comportamientos nocivos.

8. El ejemplo del líder define la regla

Una organización puede tener manuales, valores escritos y políticas. Pero si los líderes tolera, encubre o premia a quienes incumplen los valores, ese será el verdadero mensaje que se instala en la cultura.

Los líderes deben ser guardianes activos de la coherencia, y tener el coraje de detener el avance de colaboradores exitosos pero culturalmente tóxicos. El liderazgo ético no se mide en resultados trimestrales, sino en la sostenibilidad emocional y reputacional que se construye a largo plazo.

9. Caso real adaptado: “PharmaWell”

En PharmaWell, una compañía farmacéutica ficticia, el área de ventas tenía un colaborador estrella que superaba metas constantemente. Sin embargo, lo hacía a través de prácticas cuestionables: presión excesiva sobre su equipo, manipulación de datos menores, descalificación de colegas. Aunque sus resultados eran excelentes, el clima interno se deterioraba.

La gerencia decidió actuar: revisaron su evaluación con un comité ético, detectaron las brechas, y ofrecieron un plan de mejora integral con coaching, cambios de responsabilidad y seguimiento mensual. Si bien el colaborador resistió al inicio, luego logró transformar su estilo, mejorar sus relaciones y mantener el rendimiento sin dañar el entorno.

El mensaje para el resto de la empresa fue claro: “Aquí importa tanto el resultado como el respeto por nuestros valores”.

¿Qué tipo de seguimiento se debe realizar posterior a la evaluación?

Una evaluación de desempeño por objetivos no termina cuando se entrega el informe ni cuando se realiza la retroalimentación. De hecho, es ahí donde comienza el verdadero trabajo transformacional: el seguimiento. Sin un plan de seguimiento estructurado, incluso la mejor evaluación pierde impacto y se transforma en un ejercicio burocrático. Por el contrario, cuando el seguimiento está bien diseñado, convierte los resultados en acciones concretas, aprendizaje real y evolución profesional constante.

1. El seguimiento como continuación estratégica del ciclo

La evaluación por objetivos no es un evento, sino un ciclo continuo de gestión del talento. Y como tal, requiere una fase de seguimiento que asegure:

Que los compromisos adquiridos se cumplan.

Que las brechas detectadas se atiendan.

Que los logros obtenidos se capitalicen.

Que los planes de desarrollo no queden en el papel.

El seguimiento es la fase activa del proceso, donde la organización demuestra que la evaluación no fue una formalidad, sino un instrumento real de transformación.

2. Tipos de seguimiento según el perfil del colaborador

El tipo de seguimiento no puede ser homogéneo para todos. Debe ajustarse al perfil, nivel de desempeño y proyección del evaluado. Aquí algunos enfoques diferenciados:

Colaboradores de alto desempeño y alta alineación: Plan de desarrollo avanzado, exposición a proyectos estratégicos, oportunidades de liderazgo.

Colaboradores con desempeño aceptable pero con brechas claras: Plan de mejora con metas de corto plazo, acompañamiento más frecuente.

Colaboradores con bajo desempeño o conductas preocupantes: Plan de intervención correctiva, seguimiento riguroso, coaching o revisión contractual.

Este enfoque permite que el seguimiento sea justo, personalizado y estratégico.

3. Definición de un plan de acción posterior a la evaluación

En la misma sesión de feedback —o en una reunión posterior inmediata— se debe construir un plan de acción claro. Este plan incluye:

Objetivos de mejora concretos.

Acciones específicas para alcanzar esos objetivos.

Responsables (colaborador y líder).

Recursos necesarios (tiempo, formación, apoyo).

Fechas de revisión y entrega de avances.

Este plan debe quedar registrado y ser accesible para ambos. Su existencia es la evidencia más clara del compromiso posterior a la evaluación.

4. Seguimiento mensual o trimestral: la clave está en la constancia

Una de las prácticas más efectivas es establecer reuniones periódicas de seguimiento, al menos una vez al mes o cada trimestre. Estas reuniones deben tener un enfoque estructurado, pero flexible, donde se analice:

¿Qué avances ha habido en los compromisos adquiridos?

¿Qué obstáculos surgieron?

¿Qué ajustes son necesarios?

¿Cómo se siente el colaborador respecto a su progreso?

Estas sesiones no son auditorías, sino espacios de acompañamiento y reflexión, que fortalecen la relación líder–colaborador y garantizan continuidad.

5. Integración con el plan de formación y desarrollo

Muchos planes de mejora o desarrollo implican adquirir nuevas competencias o fortalecer habilidades blandas. Por eso, el seguimiento debe conectarse directamente con:

La oferta formativa de la empresa.

Talleres internos o externos.

Programas de coaching o mentoring.

Proyectos de aprendizaje vivencial.

Esto permite que el colaborador no solo sea evaluado, sino también acompañado en su crecimiento profesional real, alineado a sus objetivos.

6. Indicadores de seguimiento: medición clara de avances

Un buen seguimiento necesita indicadores claros y medibles. Algunos ejemplos:

% de avance en los objetivos de mejora.

Participación en actividades de formación.

Cambios observables en competencias conductuales.

Retroalimentación de pares o clientes internos.

Percepción del propio colaborador sobre su evolución.

Estos indicadores se convierten en evidencias objetivas del impacto del proceso de evaluación, lo cual fortalece la cultura de resultados y mejora continua.

7. Herramientas tecnológicas para el seguimiento efectivo

La tecnología puede ser una gran aliada en el seguimiento posterior a la evaluación. Algunas soluciones útiles incluyen:

Sistemas de gestión del desempeño (HRIS, ERP de talento, plataformas LMS).

Dashboards personalizados de evolución por colaborador.

Alertas automáticas para reuniones de seguimiento.

Bitácoras digitales compartidas entre líder y colaborador.

Estas herramientas permiten trazabilidad, transparencia y eficiencia, reduciendo la dependencia del papel o de la memoria del líder.

8. El seguimiento como espacio de reconocimiento

El seguimiento también debe ser un espacio para celebrar avances, reconocer esfuerzos y reforzar conductas positivas. No debe vivirse solo como una revisión de tareas pendientes, sino como una oportunidad para:

Validar mejoras, aunque sean parciales.

Reforzar la motivación del colaborador.

Mantener viva la conexión emocional con los objetivos.

Generar un sentido de progreso, no de fiscalización.

Esto refuerza la cultura de aprendizaje continuo, en lugar de una cultura de corrección permanente.

9. Caso práctico adaptado: “Logitek Solutions”

Logitek Solutions, una empresa ficticia del sector tecnológico, rediseñó su proceso de evaluación incluyendo una fase de seguimiento estructurado. Cada líder debía reunirse trimestralmente con su equipo para revisar el avance de los planes de acción.

Además, el área de RRHH creó un panel de seguimiento con KPIs dinámicos que mostraban el nivel de ejecución de los compromisos post-evaluación. En un año, lograron que el 86% de los colaboradores completaran al menos el 70% de sus planes de mejora, lo que se tradujo en un aumento del 24% en la productividad general de los equipos.

¿Qué barreras culturales enfrentan las empresas latinoamericanas al implementar esta metodología?

La evaluación de desempeño por objetivos representa uno de los sistemas más eficientes para alinear resultados individuales con la estrategia organizacional. Sin embargo, en el contexto de Latinoamérica, esta metodología enfrenta retos culturales únicos, que no necesariamente se dan en otras regiones del mundo. Implementarla no es solo cuestión de sistemas o procesos; es una cuestión de cambio cultural profundo, donde se deben derribar paradigmas históricos y estructurar nuevas formas de pensar y liderar.

1. Cultura jerárquica: el peso del “jefe como evaluador absoluto”

En muchas organizaciones latinoamericanas aún persiste una cultura organizacional verticalista, donde el jefe es visto como la figura todopoderosa que define, decide y evalúa sin cuestionamientos.

Esto provoca:

Poca apertura al feedback bidireccional.

Miedo al error o a la transparencia.

Falta de participación en la definición de objetivos.

El modelo de evaluación por objetivos, por el contrario, requiere co-creación, autonomía y confianza. Si la figura del jefe no cambia su rol de "fiscalizador" por el de "facilitador del desempeño", el sistema no florecerá.

2. Desconfianza histórica en los sistemas de evaluación

En muchas empresas de la región, las evaluaciones han sido utilizadas como herramientas de control, castigo o burocracia. Esto genera una resistencia emocional cuando se anuncia una nueva metodología. Las frases comunes son:

“Otra vez nos van a evaluar para despedir gente.”

“Ya sabemos que esas metas se las sacan de la manga.”

“Siempre ganan los mismos.”

El primer reto es restaurar la confianza en el proceso, mostrándolo como un sistema transparente, justo y orientado al crecimiento y no al castigo.

3. Escasa cultura de objetivos claros y medibles

A diferencia de culturas más orientadas al logro como la anglosajona o la nórdica, en muchas organizaciones latinoamericanas los objetivos laborales no siempre están claramente definidos ni son medibles. Se espera que el colaborador “rinda bien” sin una definición concreta de qué significa eso.

Esto dificulta la implementación de evaluaciones por objetivos, ya que requiere una estructura de metas claras, SMART (específicas, medibles, alcanzables, relevantes y temporales). Desarrollar esta capacidad de definición es un paso inicial fundamental.

4. Preferencia por la improvisación frente a la planificación

El talento latinoamericano se caracteriza por su creatividad, adaptabilidad y capacidad de improvisación. Sin embargo, esto a veces se traduce en una resistencia a procesos estructurados, como los que exige una evaluación por objetivos.

El desafío es no apagar la espontaneidad, sino canalizarla hacia metas medibles, sin perder la flexibilidad que caracteriza a la región. Esto se logra con marcos ágiles, como OKRs, y con evaluaciones que premien tanto el logro como la innovación en el camino.

5. Miedo al conflicto y a la retroalimentación directa

Otra barrera común es la aversión cultural al conflicto. En muchas culturas latinoamericanas, dar retroalimentación negativa se considera un acto incómodo, incluso desleal. Esto hace que muchos líderes eviten las conversaciones difíciles, entreguen evaluaciones diluidas o incluso ignoren los resultados.

La evaluación por objetivos necesita una cultura de verdad profesional: donde el error se aborda con respeto, donde la crítica es constructiva y donde las conversaciones difíciles son vistas como una herramienta de mejora, no de ataque.

6. Personalismo y favoritismo en los procesos internos

En algunas organizaciones, especialmente en entornos públicos o familiares, aún existe una fuerte cultura del amiguismo o del favoritismo. Las evaluaciones, por tanto, no siempre responden a resultados reales, sino a relaciones personales o dinámicas de poder.

Esto socava la legitimidad de cualquier sistema. Para que la evaluación por objetivos funcione, es imprescindible contar con criterios objetivos, sistemas auditables y comités evaluadores imparciales.

7. Baja madurez en el uso de datos de desempeño

Otra barrera importante es la falta de madurez analítica. Muchas organizaciones no tienen sistemas que les permitan medir indicadores de desempeño de forma precisa, confiable y periódica. Esto lleva a decisiones basadas en percepciones más que en datos reales.

Implementar una evaluación por objetivos implica desarrollar capacidades de análisis de datos, uso de KPIs y lectura estratégica de la información, lo cual requiere inversión en tecnología y formación.

8. Resistencia al cambio organizacional

Cualquier nuevo modelo de evaluación implica cambio cultural, y el cambio suele generar ansiedad. En culturas donde los procesos son rígidos, donde hay poca participación de los equipos o donde el liderazgo es conservador, estas metodologías son vistas con escepticismo o rechazo.

Superar esto implica liderar el cambio con propósito, comunicar con claridad los beneficios, e involucrar a todos los niveles desde el inicio. El cambio no se impone: se construye.

9. Ejemplo adaptado: el caso de “Grupo Vitalis”

Grupo Vitalis, un conglomerado latinoamericano del sector salud, intentó implementar una evaluación por objetivos sin preparar a sus líderes. Los resultados iniciales fueron decepcionantes: rechazo por parte de los mandos medios, evaluaciones poco objetivas y baja credibilidad del proceso.

Decidieron rediseñar el enfoque. Durante seis meses, formaron a más de 100 líderes en liderazgo situacional, objetivos SMART y retroalimentación constructiva. Paralelamente, lanzaron una campaña interna de comunicación basada en historias de colaboradores que crecieron gracias a la nueva metodología.

El resultado: en el segundo ciclo, el 78% de los empleados valoró positivamente el nuevo sistema, y la percepción de transparencia aumentó en un 52%. El cambio cultural no fue inmediato, pero comenzó con pasos concretos y liderazgo comprometido.

¿Qué consecuencias trae una mala implementación de esta evaluación?

La evaluación de desempeño por objetivos es una herramienta sumamente poderosa… pero también delicada. Su impacto puede ser transformador o destructivo, dependiendo de cómo se implemente. Cuando se aplica sin planificación, sin coherencia cultural o sin un enfoque humano y estratégico, no solo fracasa como sistema, sino que puede causar daños profundos en la confianza, el clima laboral y el compromiso organizacional.

Aquí no hablamos de un sistema técnico más. Hablamos de un mecanismo que toca la percepción de justicia, la motivación y la trayectoria profesional de cada persona dentro de la organización. Y por eso, una mala implementación no es un simple error operativo: es un riesgo organizacional crítico.

1. Pérdida de credibilidad en el proceso

Una de las primeras y más inmediatas consecuencias de una mala implementación es que los colaboradores dejan de creer en el sistema. Esto ocurre cuando:

No se explican bien los objetivos ni los criterios de evaluación.

Los resultados no reflejan la realidad.

Se perciben favoritismos o inconsistencias.

Los datos se manipulan o se ignoran.

Una vez que se rompe la confianza en la evaluación, es muy difícil reconstruirla. Las personas comienzan a ver el sistema como una “fachada” o una herramienta de control sin impacto real.

2. Erosión de la motivación individual y del compromiso

Nada desmotiva más que dar lo mejor de sí, alcanzar los resultados… y no ser valorado por ello. O, incluso peor: ser evaluado de forma injusta, subjetiva o sin fundamentos claros.

Cuando los colaboradores sienten que la evaluación no reconoce su esfuerzo real, su compromiso cae drásticamente. La gente se desconecta emocionalmente del propósito y comienza a actuar bajo una lógica de mínimo esfuerzo.

Este fenómeno se conoce como “abandono silencioso”: el colaborador permanece en su puesto, pero con una productividad mínima y sin iniciativa.

3. Aumento de la rotación de talento clave

Los colaboradores de alto desempeño, aquellos que podrían impulsar la innovación y el crecimiento, suelen ser también los más sensibles a la injusticia organizacional.

Una evaluación mal aplicada —ya sea por falta de objetividad, inconsistencia en los objetivos o mala gestión del feedback— puede hacer que estos talentos pierdan confianza en la organización y busquen oportunidades más coherentes en otras empresas.

El costo de perder talento estratégico por errores evitables en la evaluación es altísimo: no solo en dinero, sino en conocimiento, experiencia y cultura.

4. Conflictos internos y deterioro del clima laboral

Cuando las evaluaciones se perciben como arbitrarias o manipuladas, se genera un ambiente de tensión y competencia destructiva. Algunos efectos visibles son:

Rumores, quejas y desconfianza entre pares.

Deterioro de la comunicación.

Desgaste emocional de los líderes.

Pérdida de cohesión en los equipos.

En lugar de impulsar una cultura de alto desempeño, la mala implementación puede fragmentar los equipos y aumentar la hostilidad interna.

5. Falsa meritocracia: premiar a quien no lo merece

Si el sistema no está bien diseñado, puede terminar premiando a quienes cumplen objetivos sin alinear sus acciones a los valores, o incluso a quienes logran resultados gracias a ventajas injustas o prácticas no éticas.

Esto genera una cultura de falsa meritocracia, donde el mensaje implícito es: “no importa cómo llegues, solo llega”. A largo plazo, esta lógica corroe los cimientos de cualquier cultura saludable y sostenible.

6. Desalineación con los objetivos estratégicos

Cuando los objetivos individuales no están bien alineados con los objetivos organizacionales, se genera un desperdicio de esfuerzo y recursos. Los colaboradores pueden estar trabajando intensamente… pero en la dirección equivocada.

Esto produce un desfase entre la operación diaria y la estrategia general, lo cual genera frustración en los niveles directivos y desorganización en los niveles operativos.

7. Liderazgo desacreditado o debilitado

Una evaluación mal aplicada también impacta directamente en los líderes. Si los líderes no están bien formados, si no manejan correctamente el feedback o si no defienden el sistema con coherencia, pierden autoridad moral ante sus equipos.

Un líder que entrega evaluaciones injustas, que evita las conversaciones difíciles o que no sabe explicar los resultados, comienza a ser visto como incompetente o incoherente, lo cual debilita toda la cadena de liderazgo.

8. Improductividad del sistema: esfuerzo sin retorno

Implementar una evaluación por objetivos mal diseñada también implica gastar tiempo, recursos humanos y tecnológicos en un proceso que no genera valor.

Se pierde tiempo en reuniones inútiles.

Se invierten horas en formularios que nadie usa.

Se generan reportes que no tienen consecuencia.

Se establecen planes de acción que nunca se cumplen.

En estos casos, el sistema se convierte en una carga adicional en lugar de ser una herramienta de impulso organizacional.

9. El caso adaptado de “RedNova”

RedNova, una empresa ficticia de servicios financieros en Latinoamérica, lanzó su sistema de evaluación por objetivos sin capacitar adecuadamente a sus líderes. Se establecieron metas genéricas, sin personalización, y los líderes aplicaron evaluaciones de forma dispar.

El resultado fue catastrófico: más del 40% de los colaboradores reportaron que sus evaluaciones no reflejaban su trabajo, el 30% no entendía los objetivos asignados, y más del 25% de los evaluados no recibió feedback alguno.

El impacto fue inmediato: disminución del rendimiento general, aumento de la rotación en áreas clave y una pérdida de confianza institucional difícil de revertir.

¿Cómo adaptar los objetivos en contextos empresariales de alta volatilidad?

En un mundo empresarial que evoluciona minuto a minuto, donde los planes estratégicos pueden volverse obsoletos en cuestión de semanas y donde factores externos impredecibles —como crisis económicas, disrupciones tecnológicas o cambios regulatorios— afectan directamente la operatividad, surge una pregunta esencial para cualquier sistema de gestión por objetivos: ¿cómo se puede mantener vigente y eficaz una evaluación por objetivos en contextos de alta volatilidad?

La respuesta no está en desechar la evaluación, sino en reinventarla desde la agilidad, la flexibilidad y la adaptabilidad, sin perder el foco en la alineación estratégica y la claridad.

1. Comprender el concepto de volatilidad organizacional

La volatilidad no es solo un entorno cambiante. Es un entorno inestable, incierto, ambiguo y complejo, lo que hoy se conoce como un entorno VUCA (por sus siglas en inglés: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity).

En estos escenarios, los planes a largo plazo pueden perder sentido rápidamente, los mercados cambian sus reglas, los clientes modifican sus comportamientos, y las empresas deben responder en tiempo real para sobrevivir y crecer.

En ese marco, los objetivos rígidos y estáticos pierden su utilidad. La clave está en pasar de la lógica del control a la lógica de la adaptación estratégica permanente.

2. Reemplazar el modelo anual por ciclos cortos y dinámicos

Tradicionalmente, los sistemas de evaluación se basaban en objetivos anuales, con una revisión semestral o final. En entornos volátiles, esto ya no es viable. Las organizaciones más adaptativas han migrado hacia:

Ciclos trimestrales o incluso mensuales.

Revisión continua de los objetivos en función del contexto.

Capacidad de modificar, pausar o rediseñar objetivos cuando la realidad lo exige.

Este enfoque requiere procesos más ágiles y líderes con una mentalidad de gestión adaptativa, que entiendan que cambiar no es debilidad, sino evolución.

3. Introducir objetivos escalables y modulables

En entornos inestables, es clave diseñar objetivos flexibles, que permitan ajustar su escala o complejidad según las condiciones externas. Por ejemplo:

Si se fija un objetivo de crecimiento del 20% en ventas, se puede plantear una meta base del 10% como mínima aceptable y el 20% como deseable.

Si el contexto cambia drásticamente (crisis, pandemia, cambios regulatorios), el 10% puede convertirse en el nuevo norte temporal, sin afectar negativamente la evaluación.

Esto evita penalizar a los equipos por circunstancias que no controlan, y mantiene viva la motivación y el foco en lo alcanzable.

4. Implementar OKRs: una metodología perfecta para la incertidumbre

Los OKRs (Objectives and Key Results) han sido adoptados por empresas como Google, Spotify y Netflix precisamente porque permiten alinear rápidamente a toda la organización en entornos altamente cambiantes.

Sus principales características los hacen ideales para escenarios de volatilidad:

Objetivos ambiciosos, pero adaptables.

Key Results medibles y ajustables.

Revisión mensual o trimestral.

Transparencia organizacional.

Participación de los colaboradores en su definición.

La adopción de OKRs permite que la evaluación de desempeño evolucione en tiempo real, manteniendo el foco estratégico sin perder agilidad.

5. Priorizar metas estratégicas de impacto sobre metas operativas fijas

En contextos volátiles, las metas deben enfocarse más en resultados estratégicos de impacto que en tareas o métricas rígidas. Por ejemplo:

En lugar de “realizar 20 visitas comerciales”, el objetivo puede ser “identificar y activar nuevas oportunidades de negocio en clientes estratégicos”.

En lugar de “entregar tres informes”, se puede plantear “generar insumos clave para la toma de decisiones comerciales”.

Este enfoque por impacto permite mantener el norte estratégico aunque cambien los caminos tácticos.

6. Fomentar la comunicación continua y la reevaluación colaborativa

Adaptar objetivos implica crear una cultura de conversación permanente entre líderes y colaboradores. En vez de definir objetivos una vez al año, el proceso debe ser:

Participativo: los equipos proponen ajustes basados en su experiencia.

Basado en datos: las métricas del entorno alimentan el rediseño.

Abierto: se acepta que el cambio es natural y no implica fallar.

Esto requiere líderes capaces de escuchar, contener y decidir rápidamente, equilibrando firmeza con empatía.

7. Incorporar indicadores contextuales

En entornos volátiles, es útil complementar los objetivos con indicadores contextuales que ayuden a interpretar los resultados. Algunos ejemplos:

Nivel de afectación del mercado (inflación, tipo de cambio, etc.).

Nivel de disponibilidad de recursos.

Grado de interferencia externa (regulación, competencia, etc.).

Estos indicadores no se evalúan como metas, pero ayudan a poner en contexto los resultados obtenidos, evitando juicios injustos o decisiones arbitrarias.

8. Mantener el propósito como ancla en medio del caos

Cuando todo cambia, lo único que permanece es el propósito organizacional. En entornos de volatilidad, los objetivos pueden cambiar, pero la brújula del “para qué” debe mantenerse intacta.

Por eso, cada vez que se ajusten objetivos, es fundamental preguntarse:

¿Este nuevo objetivo sigue alineado con nuestro propósito?

¿Estamos respondiendo a la realidad sin traicionar nuestros valores?

De este modo, la empresa mantiene coherencia y sentido, incluso en escenarios caóticos.

9. Caso adaptado: “NeoAgroTech”

NeoAgroTech, una empresa agroindustrial ficticia en Sudamérica, enfrentó una temporada crítica por fenómenos climáticos imprevisibles. Los objetivos anuales de producción y exportación quedaron rápidamente fuera de alcance.

En lugar de penalizar a los equipos, la empresa aplicó un rediseño ágil de sus objetivos usando OKRs y focalizándose en nuevos productos, innovación en empaques y mejora en logística interna. Gracias a este enfoque adaptativo, cerraron el año con resultados positivos en otras áreas clave, mantuvieron la motivación de sus equipos y fortalecieron su reputación organizacional como empresa resiliente.

🧾 Resumen Ejecutivo

La evaluación de desempeño por objetivos es mucho más que una herramienta de medición. Es un sistema integrador que alinea estrategia, cultura y talento humano, permitiendo que cada colaborador entienda, asuma y expanda su impacto dentro de la organización. A lo largo del artículo, se abordaron diez dimensiones fundamentales que demuestran cómo esta metodología, bien implementada, se convierte en una palanca de transformación organizacional.

A continuación, se sintetizan las conclusiones clave y su valor directo para WORKI 360:

🎯 1. Evaluar con propósito inspira la motivación

Los colaboradores no se movilizan únicamente por alcanzar metas: se comprometen cuando esas metas tienen sentido. Un sistema de evaluación bien diseñado, que conecta los objetivos individuales con el propósito organizacional, despierta la motivación interna, fortalece el engagement y construye una cultura de alto desempeño.

Beneficio para WORKI 360: Un equipo más alineado emocional y estratégicamente, capaz de responder con compromiso sostenido ante los desafíos del mercado.

🧭 2. El comité evaluador aporta legitimidad y equidad

Un comité evaluador bien estructurado no solo revisa evaluaciones, sino que actúa como garante de transparencia, justicia y coherencia interdepartamental. Su rol es esencial para evitar favoritismos, alinear criterios y fortalecer la credibilidad del sistema.

Beneficio para WORKI 360: Mayor confianza interna en los procesos de evaluación y decisiones de talento más justas, basadas en evidencia.

📈 3. El desarrollo de carrera se potencia con datos reales

La evaluación por objetivos permite detectar no solo logros, sino potencial oculto. Bien aplicada, facilita la planificación de carreras, los movimientos internos, y la activación de planes de sucesión con base en rendimiento comprobado.

Beneficio para WORKI 360: Gestión estratégica del talento, con decisiones de desarrollo más precisas y menos dependientes de percepciones subjetivas.

💬 4. La retroalimentación es el motor de la transformación

Una evaluación sin retroalimentación es solo un diagnóstico. Cuando la retroalimentación es constructiva, empática y basada en datos, se convierte en una herramienta de crecimiento profesional y fortalecimiento del vínculo líder–colaborador.

Beneficio para WORKI 360: Líderes más preparados, colaboradores más receptivos y una cultura de mejora continua sólida.

💡 5. Los objetivos deben ser coherentes con los valores

No basta con lograr resultados: importa cómo se logran. Evaluar también el comportamiento alineado a los valores organizacionales asegura que el crecimiento sea sostenible, ético y coherente.

Beneficio para WORKI 360: Prevención de culturas tóxicas y fortalecimiento de una identidad organizacional sólida basada en integridad.

🔍 6. El seguimiento es donde ocurre la verdadera mejora

La evaluación es solo el inicio. El seguimiento convierte los hallazgos en planes de acción, aprendizajes continuos y evolución profesional real. Establecer estructuras de seguimiento fortalece la ejecución y el compromiso.

Beneficio para WORKI 360: Aumento sostenido del rendimiento individual y colectivo, y menor rotación de talento por falta de desarrollo.

🌎 7. Las barreras culturales deben ser reconocidas y superadas

El contexto latinoamericano presenta desafíos particulares: jerarquías rígidas, aversión al conflicto, y desconfianza histórica en los procesos de evaluación. Superar estas barreras exige liderazgo empático, formación y gestión del cambio.

Beneficio para WORKI 360: Mayor capacidad de adaptación cultural, mejora en el clima laboral y una transición exitosa hacia modelos de gestión modernos.

🚨 8. Una mala implementación es peor que no evaluar

Un sistema de evaluación mal implementado destruye confianza, desmotiva al talento y desacredita al liderazgo. Por ello, cada paso del proceso debe ser profesional, justo, participativo y con visión de largo plazo.

Beneficio para WORKI 360: Minimización de riesgos reputacionales internos y fortalecimiento de la legitimidad organizacional.

🌪️ 9. En contextos de volatilidad, adaptabilidad es clave

Los objetivos deben ser flexibles, medibles y revisables en ciclos cortos. La adopción de OKRs, la modularidad de metas y la conexión con el propósito permiten que la organización mantenga el rumbo aún en medio del caos.

Beneficio para WORKI 360: Mayor resiliencia organizacional, capacidad de responder con agilidad a crisis y sostenibilidad del rendimiento.

🤝 10. La evaluación no es un control, es una conversación estratégica

Cuando la evaluación se transforma en un proceso humano, transparente y estratégico, deja de ser una obligación y se convierte en una oportunidad. Cada objetivo, cada conversación y cada seguimiento construyen no solo mejores resultados, sino una organización más consciente, coherente y potente.

Beneficio para WORKI 360: Posicionarse como una organización que lidera desde el talento, con estructuras humanas, medibles y orientadas al futuro.