Índice del contenido

¿Cómo garantizar que la plantilla sea objetiva y libre de sesgos?

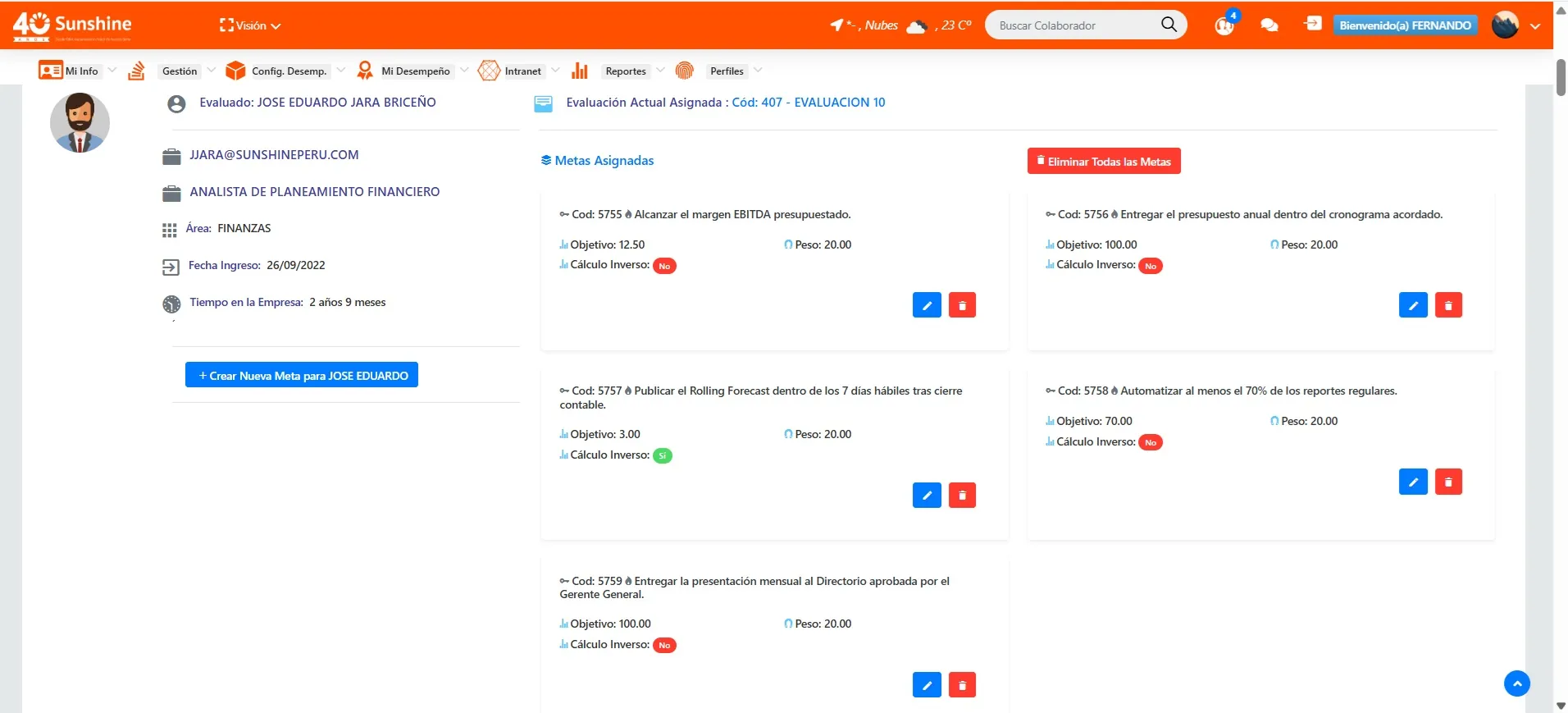

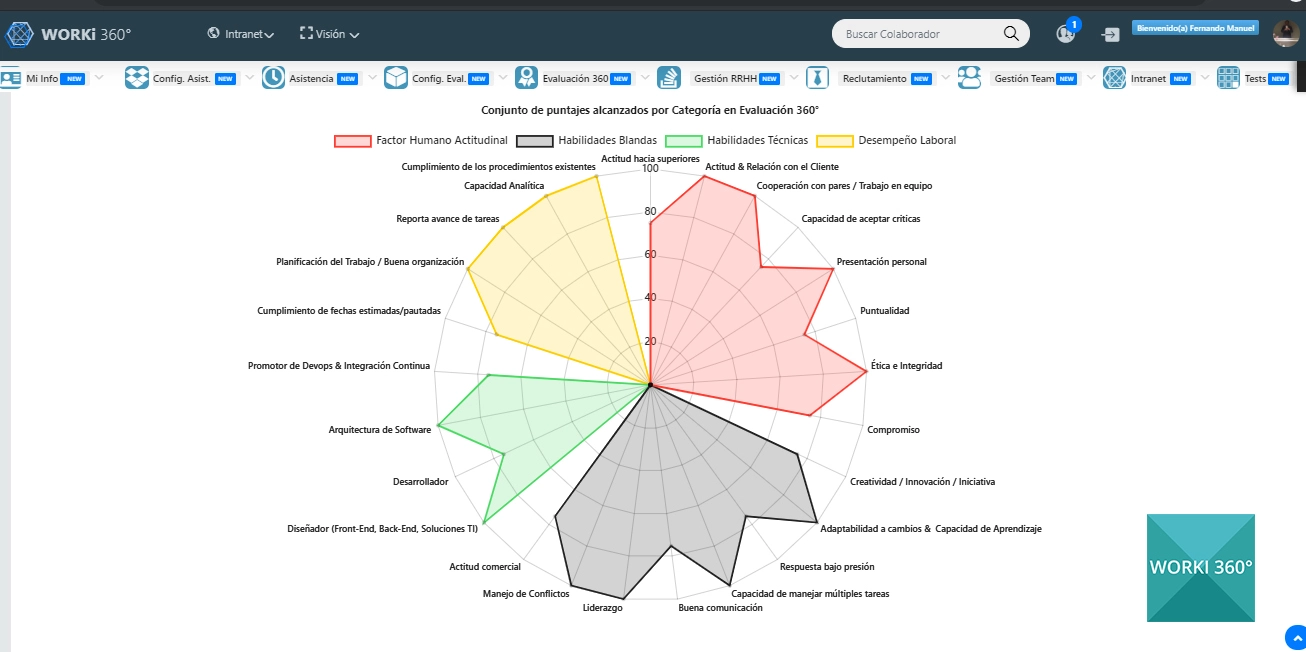

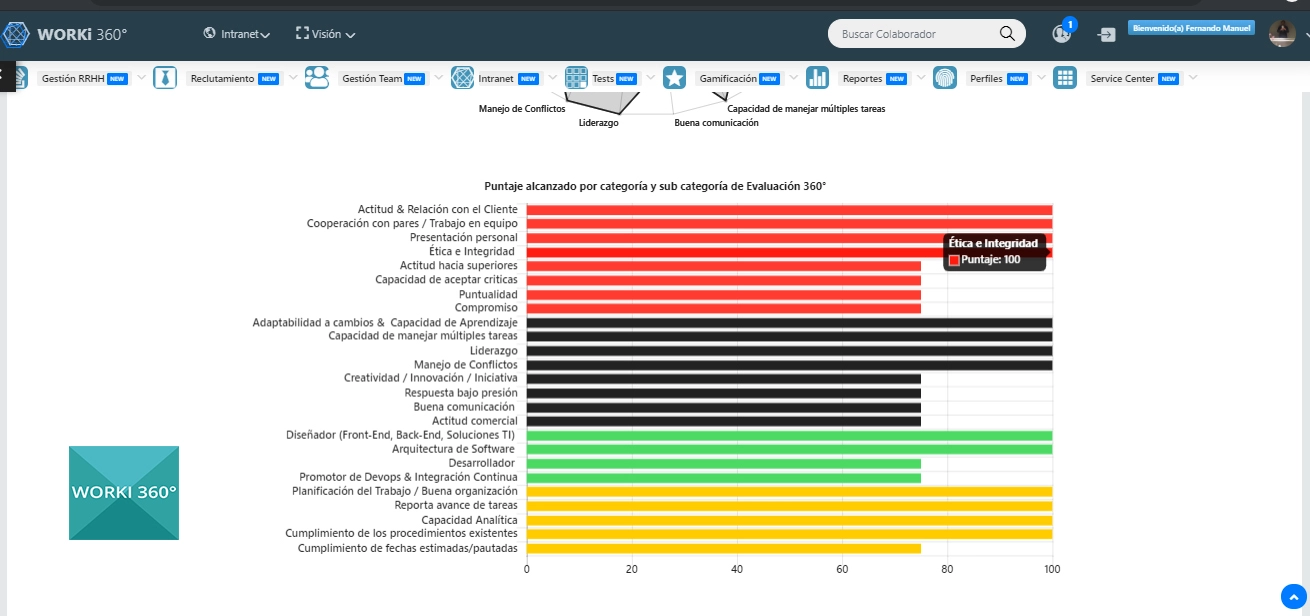

Garantizar que una plantilla de evaluación del desempeño sea objetiva y libre de sesgos no es únicamente una cuestión de buena voluntad; es un ejercicio meticuloso de diseño estratégico, validación de criterios, capacitación de evaluadores y uso inteligente de herramientas tecnológicas. Para un director de Recursos Humanos o de Tecnología, esto significa no solo diseñar un formato atractivo, sino también blindarlo contra distorsiones que puedan afectar decisiones clave como ascensos, planes de sucesión o ajustes salariales. Imaginemos por un momento una compañía tecnológica que atraviesa un proceso de expansión global. La dirección general necesita evaluar a 150 líderes de equipo distribuidos en 5 países, cada uno con culturas laborales, contextos y desafíos distintos. Si la plantilla carece de objetividad, el resultado será una fotografía borrosa y distorsionada del talento real: líderes subvalorados, decisiones injustas y, finalmente, una pérdida de confianza en el proceso. 1. Definir criterios claros y medibles Una plantilla objetiva parte de un conjunto de indicadores bien definidos, específicos y medibles. Criterios específicos: evitar términos vagos como “trabajo excelente” y reemplazarlos por indicadores claros como “cumplimiento de objetivos trimestrales en un 95%”. Métricas estandarizadas: usar escalas de calificación uniformes (por ejemplo, del 1 al 5) con descripciones concretas de cada nivel. Indicadores vinculados al rol: no medir a un director de tecnología con las mismas métricas que a un gerente de marketing; cada área debe tener KPIs adaptados a su naturaleza y responsabilidades. 2. Evitar sesgos cognitivos comunes Los sesgos cognitivos son trampas mentales que distorsionan la evaluación. Sesgo de recencia: dar más peso a los eventos recientes que al rendimiento global del periodo. Efecto halo: dejar que una sola característica (por ejemplo, carisma) influya en todas las valoraciones. Sesgo de afinidad: favorecer inconscientemente a personas con las que se comparten intereses o personalidad. Solución: la plantilla debe incluir instrucciones claras para que cada ítem se evalúe de manera independiente y respaldada por ejemplos concretos de desempeño. 3. Incorporar evidencias objetivas La objetividad no se logra solo con buenas intenciones, sino con datos. Registros de desempeño: vincular la plantilla con reportes de proyectos, cumplimiento de KPIs y métricas operativas. Autoevaluación documentada: permitir que el evaluado aporte ejemplos concretos de logros, respaldados por cifras o resultados verificables. Feedback múltiple: usar evaluaciones 360° para obtener perspectivas desde superiores, pares y subordinados. 4. Uso de tecnología para minimizar sesgos Las herramientas digitales ofrecen capacidades avanzadas para estandarizar y limpiar datos. Sistemas de HR Tech: plataformas que calculan promedios automáticos y eliminan variaciones extremas que no se justifican. Análisis de tendencias: detectar si un evaluador otorga siempre calificaciones extremas o demasiado uniformes, lo que puede indicar falta de criterio. Anonimización de datos: ocultar la identidad del evaluado en ciertas fases para evitar sesgos por género, edad o nacionalidad. 5. Capacitación continua de evaluadores Una plantilla perfecta no sirve de nada si quien la usa no entiende cómo aplicarla. Formación en objetividad: entrenar en identificación de sesgos y uso correcto de escalas. Prácticas con casos reales: realizar simulaciones con ejemplos de evaluaciones para alinear criterios. Revisión por pares: que las evaluaciones sean revisadas por otro líder para asegurar consistencia. 6. Auditoría y revisión periódica La objetividad no es estática; debe actualizarse con el tiempo. Revisión anual de criterios: adaptarlos a los cambios estratégicos de la empresa. Análisis estadístico: detectar patrones que indiquen sesgos sistemáticos. Encuestas de percepción: preguntar a evaluados y evaluadores si consideran justa y clara la plantilla. 7. Cultura organizacional que respalde la objetividad Por último, la plantilla es solo una herramienta; su efectividad depende del entorno cultural. Transparencia: explicar cómo se diseñó la plantilla y qué peso tiene cada criterio. Responsabilidad compartida: que la objetividad sea un valor organizacional, no una imposición del departamento de RR.HH. Reconocimiento de mejoras: usar los resultados no solo para sancionar, sino para impulsar el crecimiento profesional. En definitiva, garantizar que una plantilla de evaluación del desempeño sea objetiva y libre de sesgos exige una estrategia que combine diseño técnico, respaldo en datos, capacitación y cultura organizacional alineada. No se trata solo de medir; se trata de medir bien, para que cada decisión directiva sea tan justa como rentable.

¿De qué forma incluir indicadores de liderazgo y gestión de equipos?

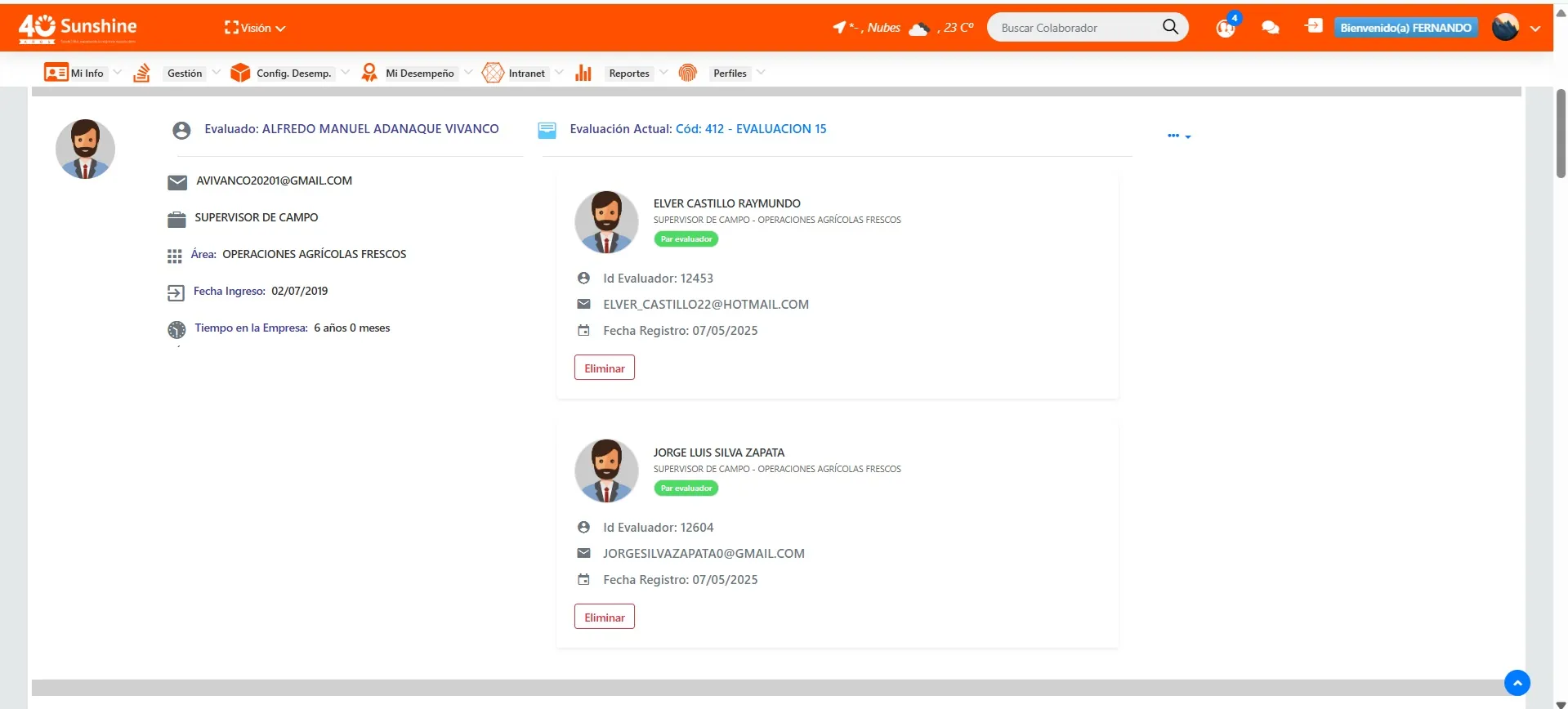

Incluir indicadores de liderazgo y gestión de equipos en una plantilla de evaluación del desempeño es un reto que requiere equilibrio entre lo medible y lo cualitativo. Para un gerente de Recursos Humanos o de Tecnología, no basta con señalar que un líder “inspira” o “dirige bien”; es necesario traducir esas percepciones en métricas claras que permitan comparar, analizar y mejorar. Imaginemos una compañía tecnológica en la que un director de proyectos debe coordinar a 20 personas distribuidas en tres zonas horarias. El éxito de sus proyectos no depende solo de la calidad técnica, sino de su capacidad para motivar, alinear y mantener el ritmo del equipo. Si no medimos adecuadamente estos aspectos, podemos pasar por alto a líderes excepcionales que logran resultados sobresalientes incluso con recursos limitados. 1. Definir el concepto de liderazgo en el contexto corporativo Cada organización entiende el liderazgo de forma diferente. Liderazgo estratégico: capacidad de alinear al equipo con la visión a largo plazo de la empresa. Liderazgo operativo: habilidad para planificar, coordinar y ejecutar tareas diarias de forma eficiente. Liderazgo inspirador: motivar al equipo, generar compromiso y fomentar la creatividad. Definir estos conceptos permite que la evaluación sea coherente con la cultura empresarial. 2. Traducir las habilidades blandas en métricas observables Las competencias como la comunicación, la empatía y la resolución de conflictos deben medirse a partir de conductas concretas. Comunicación clara: porcentaje de reuniones con objetivos definidos y resultados documentados. Gestión de conflictos: número de incidentes resueltos sin intervención externa. Colaboración: frecuencia de interacción con otros departamentos y calidad del trabajo conjunto. Esto evita que el liderazgo se evalúe solo por percepciones subjetivas. 3. Incluir métricas de gestión de equipos Además de medir al líder, es clave evaluar el rendimiento de su equipo como reflejo de su gestión. Retención de talento: porcentaje de rotación voluntaria en el equipo. Productividad colectiva: cumplimiento de objetivos en tiempo y calidad. Clima laboral: resultados de encuestas de satisfacción interna. Cuando un equipo prospera, es señal de un liderazgo efectivo. 4. Evaluar la capacidad de desarrollo de personas Un verdadero líder no solo dirige, sino que hace crecer a su equipo. Planes de desarrollo implementados: número y calidad de programas de capacitación diseñados. Promociones internas: cantidad de miembros del equipo que ascienden gracias a su mentoría. Transferencia de conocimiento: iniciativas para compartir habilidades y buenas prácticas. Estos indicadores miden el impacto a largo plazo del liderazgo. 5. Considerar el contexto tecnológico y remoto En un entorno híbrido o 100% remoto, el liderazgo requiere adaptaciones específicas. Uso de herramientas colaborativas: frecuencia y eficacia en la implementación de plataformas digitales. Gestión del tiempo: capacidad para coordinar horarios y plazos con equipos distribuidos globalmente. Mantenimiento de la cohesión: indicadores de participación en reuniones virtuales y eventos de integración. Así, la plantilla refleja las nuevas realidades del trabajo. 6. Incorporar feedback múltiple El liderazgo es multidimensional; una sola perspectiva no es suficiente. Evaluaciones 360°: combinar opiniones de superiores, pares y subordinados. Retroalimentación de clientes internos: medir cómo el equipo dirigido impacta a otros departamentos. Autoevaluación crítica: pedir al líder que analice sus propias fortalezas y áreas de mejora. Esto genera una visión más equilibrada y confiable. 7. Uso de ponderaciones estratégicas No todos los indicadores de liderazgo tienen la misma importancia. Alta dirección: priorizar visión estratégica y resultados globales. Mandos intermedios: ponderar más la gestión operativa y el desarrollo del equipo. Ajustar pesos en la plantilla asegura que la evaluación se alinee con los objetivos de la posición. 8. Revisar y actualizar indicadores El liderazgo evoluciona con la empresa, y los indicadores deben reflejarlo. Revisión anual: adaptar métricas a nuevas prioridades corporativas. Análisis de tendencias: identificar si ciertos indicadores dejan de ser relevantes. Innovación en la medición: incorporar métricas de diversidad, inclusión y sostenibilidad en la gestión de equipos. Esto mantiene la plantilla vigente y estratégica. En definitiva, incluir indicadores de liderazgo y gestión de equipos en una plantilla de evaluación significa pasar de lo abstracto a lo concreto, de lo subjetivo a lo medible, y de la intuición a la evidencia. Un director que domina estas métricas no solo logra proyectos exitosos, sino que también construye equipos sólidos, resilientes y alineados con la estrategia empresarial.

¿Qué errores comunes se deben evitar en el diseño de la plantilla?

El diseño de una plantilla de evaluación del desempeño es mucho más que poner una serie de preguntas en una tabla. Un error en su concepción puede distorsionar los resultados, generar desconfianza entre los evaluados y, en última instancia, provocar decisiones erróneas sobre ascensos, bonos o reestructuraciones. Para un gerente o director, evitar estas trampas no es opcional: es la base para garantizar que la evaluación sea justa, productiva y estratégica. Imaginemos que una empresa lanza una nueva plantilla con gran entusiasmo, pero la hace sin validar su contenido. Al final del ciclo, se encuentra con que las evaluaciones no reflejan el verdadero rendimiento, sino percepciones superficiales. El daño no es solo administrativo, sino también emocional: empleados frustrados, líderes confundidos y un clima laboral enrarecido. 1. Falta de alineación con la estrategia organizacional Uno de los errores más graves es crear una plantilla desconectada de los objetivos corporativos. Problema: medir aspectos irrelevantes para el negocio actual. Solución: vincular cada indicador con un objetivo estratégico, de forma que los resultados de la evaluación impulsen directamente la visión de la empresa. 2. Indicadores vagos o subjetivos Frases como “buena actitud” o “liderazgo destacado” son demasiado ambiguas. Problema: los evaluadores interpretan cada término a su manera, generando inconsistencias. Solución: definir métricas claras y observables, con ejemplos específicos para cada nivel de calificación. 3. Exceso de indicadores La sobrecarga de ítems en la plantilla es un error frecuente. Problema: evaluadores y evaluados se saturan, lo que reduce la calidad y objetividad de las respuestas. Solución: priorizar entre 6 y 12 indicadores clave por rol, evitando dispersar la atención. 4. Ignorar la diversidad de roles Aplicar la misma plantilla a todos los cargos es una receta para el fracaso. Problema: medir a un director de tecnología con los mismos criterios que a un supervisor de planta. Solución: crear plantillas adaptadas por familia de puestos, manteniendo una estructura base común. 5. No capacitar a los evaluadores Un diseño perfecto puede caer en manos de personas que no saben usarlo. Problema: evaluaciones incoherentes, influenciadas por sesgos o desconocimiento de los criterios. Solución: formar a los evaluadores en interpretación de indicadores y técnicas de evaluación objetiva. 6. Escalas de calificación mal definidas Escalas confusas o con demasiados puntos intermedios generan ruido. Problema: diferencias mínimas en la calificación sin significado real. Solución: usar escalas breves (por ejemplo, 1-5) con descriptores claros y cuantificables. 7. No considerar el contexto tecnológico En empresas modernas, ignorar las herramientas digitales es un error costoso. Problema: plantillas que no se integran con sistemas de HR Analytics o software de gestión. Solución: diseñar formatos compatibles con plataformas digitales para análisis y seguimiento. 8. Ausencia de retroalimentación cualitativa Una plantilla solo numérica pierde profundidad. Problema: las calificaciones no explican el “por qué” detrás del resultado. Solución: incluir preguntas abiertas para obtener ejemplos y evidencias concretas. 9. No revisar ni actualizar la plantilla El mundo cambia, pero algunas plantillas permanecen iguales durante años. Problema: indicadores obsoletos que ya no aportan valor. Solución: establecer una revisión anual para mantener la relevancia y utilidad del instrumento. 10. Ignorar la experiencia del evaluado Si la plantilla es percibida como un trámite burocrático, perderá efectividad. Problema: desmotivación y resistencia al proceso. Solución: hacer la plantilla ágil, clara y conectada con oportunidades reales de desarrollo profesional. En síntesis, evitar estos errores no solo mejora la precisión de la evaluación, sino que fortalece la confianza en el proceso y el compromiso del talento. Una plantilla bien diseñada es una brújula estratégica; una mal diseñada es un mapa roto que conduce a decisiones erróneas y costosas.

¿Cómo evaluar el uso eficiente de recursos en un líder?

Evaluar el uso eficiente de recursos en un líder no se limita a analizar balances financieros o presupuestos. En un entorno corporativo, especialmente en posiciones gerenciales y directivas, la eficiencia se convierte en una combinación de gestión inteligente, visión estratégica y capacidad para maximizar resultados minimizando desperdicios, ya sean de tiempo, talento o dinero. Pensemos en un escenario: una empresa de tecnología implementa un nuevo software para centralizar la gestión de proyectos. Dos gerentes tienen acceso a las mismas herramientas y presupuesto, pero uno logra cumplir todos los plazos y mantener la moral del equipo alta, mientras el otro genera retrasos y sobrecostos constantes. La diferencia no es la cantidad de recursos, sino cómo se usan. 1. Definir qué se entiende por “recursos” en la organización Antes de evaluar, hay que acordar qué elementos se consideran recursos. Recursos humanos: talento, competencias, tiempo y carga de trabajo del equipo. Recursos financieros: presupuestos asignados y su ejecución. Recursos materiales: equipos, herramientas y suministros. Recursos intangibles: conocimiento, relaciones estratégicas, información. Esta claridad asegura que todos evalúen sobre la misma base. 2. Establecer indicadores medibles Para que la evaluación sea objetiva, los recursos deben medirse con métricas claras. Uso del presupuesto: porcentaje de ejecución respecto a lo planificado. Tiempo: cumplimiento de plazos y optimización de jornadas laborales. Productividad: relación entre insumos utilizados y resultados obtenidos. Tasa de desperdicio: recursos asignados pero no utilizados o mal gestionados. Estos indicadores permiten comparar líderes bajo parámetros justos. 3. Analizar la gestión del talento Un líder eficiente no sobrecarga ni desaprovecha a su equipo. Distribución de tareas: equilibrio en la carga de trabajo. Aprovechamiento de habilidades: asignar funciones acorde a competencias. Planificación anticipada: minimizar urgencias que generen estrés o sobretiempos. La forma en que gestiona a su equipo es tan importante como la ejecución presupuestaria. 4. Incorporar la dimensión tecnológica En la era digital, el uso eficiente de recursos pasa también por la adopción de herramientas adecuadas. Implementación de software: uso real y correcto de plataformas que optimicen procesos. Automatización: reducción de tareas manuales que consumen tiempo y esfuerzo. Integración de datos: capacidad para conectar información de distintas áreas y evitar duplicidades. Un líder que ignora la tecnología inevitablemente pierde eficiencia. 5. Evaluar la capacidad de priorización No todos los recursos deben usarse en todo momento. Priorización estratégica: decidir qué proyectos reciben más inversión de tiempo y presupuesto. Flexibilidad: capacidad para reasignar recursos cuando cambian las prioridades. Enfoque en alto impacto: dirigir esfuerzos a iniciativas con mejor retorno. Esto refleja una visión gerencial alineada al negocio. 6. Medir el impacto de las decisiones La eficiencia se confirma cuando las decisiones generan resultados positivos con un uso moderado de recursos. ROI (Retorno sobre la inversión): evaluar beneficios generados vs. recursos invertidos. KPIs de rendimiento: productividad, satisfacción del cliente, innovación. Sostenibilidad: capacidad para mantener resultados sin agotar recursos. Sin impacto positivo, la “eficiencia” se convierte en simple ahorro sin propósito. 7. Recibir retroalimentación de múltiples fuentes Para obtener una visión completa, se debe contrastar la percepción del propio líder con la de otros. Feedback 360°: opiniones de superiores, colegas y subordinados. Encuestas de satisfacción interna: percepción del equipo sobre la disponibilidad de recursos. Revisión de clientes internos/externos: impacto de la gestión en quienes reciben el producto o servicio. Esto evita evaluaciones sesgadas. 8. Considerar factores externos No toda ineficiencia es culpa del líder; algunas provienen de factores fuera de su control. Limitaciones del mercado: cambios en precios o disponibilidad de materiales. Políticas corporativas: restricciones de inversión o aprobaciones lentas. Situaciones imprevistas: crisis económicas, pandemias o fallos de proveedores. Un buen evaluador separa estos factores de la gestión interna del líder. En resumen, evaluar el uso eficiente de recursos en un líder implica un análisis integral que va más allá de cifras contables. Se trata de comprender cómo combina talento, tiempo, dinero y herramientas para maximizar el valor entregado a la organización. La eficiencia no es solo gastar menos, sino invertir mejor.

¿Qué indicadores reflejan mejor la eficiencia en gestión de proyectos?

En la gestión de proyectos, especialmente desde una perspectiva gerencial, la eficiencia no se mide solo por cumplir plazos o gastar menos del presupuesto. Un proyecto verdaderamente eficiente es aquel que entrega valor real al negocio, mantiene la calidad esperada y optimiza el uso de recursos. Por eso, definir indicadores claros y medibles es clave para evaluar el desempeño de los líderes responsables. Imaginemos que una compañía de tecnología desarrolla una nueva plataforma para sus clientes corporativos. Dos equipos trabajan en proyectos similares: uno finaliza antes de lo previsto, pero su producto presenta fallos críticos; el otro tarda un poco más, pero entrega un sistema robusto y estable. ¿Cuál fue más eficiente? La respuesta depende de cómo definamos y midamos la eficiencia. 1. Cumplimiento de plazos (On-Time Delivery) Qué mide: porcentaje de hitos y entregas realizadas dentro de la fecha establecida. Por qué es importante: el tiempo es uno de los recursos más costosos en un proyecto; los retrasos pueden afectar la rentabilidad y la satisfacción del cliente. Cómo evaluarlo: comparar fechas reales vs. fechas planificadas en cada fase del proyecto. 2. Uso del presupuesto (Cost Performance Index - CPI) Qué mide: relación entre el valor ganado del proyecto y el costo real incurrido. Por qué es importante: un exceso de gasto sin valor agregado indica ineficiencia. Cómo evaluarlo: (Valor Ganado / Costo Real) > 1 indica buena eficiencia financiera. 3. Calidad del entregable Qué mide: nivel de cumplimiento de los estándares técnicos y funcionales. Por qué es importante: entregar rápido y barato pierde sentido si el producto no es útil o confiable. Cómo evaluarlo: auditorías de calidad, pruebas de usuario, métricas de defectos por unidad entregada. 4. Satisfacción del cliente Qué mide: percepción del cliente interno o externo sobre el producto o servicio entregado. Por qué es importante: la eficiencia debe traducirse en valor percibido, no solo en métricas internas. Cómo evaluarlo: encuestas post-proyecto, Net Promoter Score (NPS). 5. Productividad del equipo Qué mide: cantidad de trabajo completado por unidad de tiempo o recurso invertido. Por qué es importante: un equipo que produce más con los mismos recursos es más eficiente. Cómo evaluarlo: métricas como “historias completadas por sprint” en metodologías ágiles. 6. Índice de cumplimiento del alcance (Scope Performance) Qué mide: porcentaje de los entregables planificados que se completaron según lo acordado. Por qué es importante: cambios constantes de alcance pueden diluir la eficiencia y desviar recursos. Cómo evaluarlo: seguimiento de cambios y control de alcance documentado. 7. Tasa de retrabajo Qué mide: porcentaje de trabajo que debe rehacerse por errores o incumplimiento de especificaciones. Por qué es importante: el retrabajo consume tiempo y dinero que podrían destinarse a nuevas tareas. Cómo evaluarlo: registro de horas invertidas en correcciones frente a horas totales del proyecto. 8. Índice de riesgos controlados Qué mide: proporción de riesgos identificados que fueron gestionados sin impacto mayor. Por qué es importante: la prevención es más eficiente que la corrección. Cómo evaluarlo: análisis del plan de riesgos y su ejecución. 9. Eficiencia en la comunicación Qué mide: velocidad y claridad en la transmisión de información clave dentro del equipo. Por qué es importante: una comunicación ineficiente genera retrasos, duplicidad de tareas y errores costosos. Cómo evaluarlo: encuestas internas, número de incidentes por falta de información. 10. Retorno sobre la inversión del proyecto (Project ROI) Qué mide: beneficios obtenidos en relación con los recursos invertidos. Por qué es importante: asegura que la eficiencia técnica se traduzca en valor financiero. Cómo evaluarlo: (Beneficio Neto / Inversión Total) x 100. En definitiva, los indicadores de eficiencia en gestión de proyectos deben equilibrar la velocidad, el costo, la calidad y el valor generado. Un gerente o director que domina estos indicadores no solo optimiza procesos, sino que también contribuye al crecimiento sostenible de la organización.

¿Cómo integrar métricas de seguridad de la información en la evaluación?

Integrar métricas de seguridad de la información en una plantilla de evaluación del desempeño no es solo una necesidad técnica, sino una estrategia para proteger activos críticos y garantizar la continuidad del negocio. Para un gerente de Recursos Humanos o de Tecnología, esto implica reconocer que la seguridad ya no es únicamente responsabilidad del departamento de TI: es una competencia esencial para cualquier líder que gestione datos, procesos o equipos. Pensemos en un caso real: una empresa multinacional sufre una filtración de datos causada por prácticas inseguras en la gestión de proyectos. No hubo un fallo técnico en los servidores, sino un error humano: un líder de área compartió información confidencial por un canal no autorizado. Este incidente podría haberse prevenido si la plantilla de evaluación hubiera incluido métricas claras sobre el cumplimiento de protocolos de seguridad. 1. Definir la relevancia de la seguridad según el rol No todos los puestos requieren el mismo nivel de control, pero sí todos necesitan un estándar mínimo. Altos directivos: manejo de datos estratégicos, decisiones sobre políticas de seguridad. Líderes de proyecto: supervisión de acceso, cumplimiento de normativas, gestión de incidentes. Mandos medios: aplicación operativa de las políticas y procedimientos. Esto permite personalizar las métricas sin perder coherencia. 2. Incorporar métricas de cumplimiento El primer paso para evaluar seguridad es medir el nivel de adherencia a las políticas internas y regulaciones externas. Cumplimiento normativo: alineación con ISO 27001, GDPR, Ley de Protección de Datos, etc. Auditorías internas superadas: porcentaje de revisiones pasadas sin observaciones críticas. Actualizaciones de software: cumplimiento de plazos para parches y mejoras de seguridad. Estas métricas son cuantificables y auditables. 3. Medir la gestión de incidentes No basta con prevenir; también hay que evaluar la capacidad de respuesta ante problemas. Tiempo medio de respuesta (MTTR): rapidez para detectar y contener incidentes. Tasa de incidentes recurrentes: indicador de problemas no resueltos en la raíz. Documentación post-incidente: calidad de los informes y planes correctivos. Esto mide la resiliencia del líder y su equipo. 4. Evaluar la capacitación y concienciación Un líder comprometido con la seguridad forma y sensibiliza a su equipo. Participación en capacitaciones: porcentaje de asistencia a cursos obligatorios. Difusión de buenas prácticas: número de iniciativas internas para fomentar hábitos seguros. Evaluaciones de conocimiento: resultados de pruebas internas sobre protocolos de seguridad. Esto fomenta una cultura preventiva. 5. Incluir métricas de control de accesos La gestión de accesos es un punto crítico. Revisión periódica de permisos: frecuencia con que se revisan y actualizan accesos a sistemas. Provisión y desprovisión rápida: tiempo para otorgar o revocar accesos según cambios de rol. Cumplimiento de políticas de contraseñas: porcentaje de usuarios que sigue estándares definidos. Estos indicadores evitan vulnerabilidades internas. 6. Considerar la seguridad en entornos remotos El teletrabajo y la movilidad plantean retos adicionales. Uso de VPN: frecuencia y consistencia en la conexión segura. Control de dispositivos: verificación de que los equipos usados cumplan requisitos de seguridad. Protección de datos en tránsito: uso de cifrado en transferencias y comunicaciones. Estos factores deben estar explícitos en la plantilla. 7. Vincular seguridad con objetivos estratégicos La seguridad no es un costo, sino un habilitador de confianza y competitividad. Impacto en continuidad operativa: correlación entre buenas prácticas y ausencia de paradas no planificadas. Protección de reputación: ausencia de incidentes públicos que afecten la imagen de la empresa. Contribución al cumplimiento contractual: evitar penalizaciones por incumplir cláusulas de seguridad. Así, la evaluación se alinea con la visión global del negocio. En resumen, integrar métricas de seguridad de la información en la evaluación significa hacer visible un aspecto crítico que a menudo pasa desapercibido hasta que ocurre una crisis. Un líder que gestiona eficientemente la seguridad no solo protege datos, sino también la reputación, la rentabilidad y la confianza en la organización.

¿Cómo evitar la subjetividad en evaluaciones de liderazgo?

Evitar la subjetividad en evaluaciones de liderazgo es uno de los desafíos más grandes en la gestión del talento. El liderazgo, por naturaleza, implica habilidades blandas, influencia y relaciones interpersonales, lo que lo hace especialmente susceptible a percepciones y juicios personales. Para un gerente de RR.HH. o de Tecnología, esto significa diseñar y aplicar un sistema de evaluación que minimice el peso de las opiniones individuales y maximice la objetividad basada en datos y evidencias. Pensemos en un ejemplo real: dos líderes de área obtienen resultados similares en términos de productividad, pero uno es más extrovertido y carismático. Sin un sistema objetivo, es probable que el carismático reciba mejores calificaciones, aunque ambos tengan el mismo impacto en el negocio. Esto es el efecto halo en acción. 1. Definir criterios de liderazgo medibles Especificidad: pasar de “es un buen motivador” a “organiza al menos una actividad de motivación de equipo por trimestre con resultados positivos medidos en encuestas”. Vinculación con objetivos: los criterios deben reflejar comportamientos que aporten a las metas estratégicas. Lenguaje claro: eliminar términos ambiguos y usar definiciones operativas. 2. Usar escalas de calificación con descriptores concretos Estructura clara: escalas numéricas (1 a 5) con definiciones exactas de lo que representa cada nivel. Ejemplos de comportamiento: incluir casos específicos para cada puntuación. Consistencia: que todos los evaluadores usen la misma interpretación del valor asignado. 3. Incorporar múltiples fuentes de evaluación Evaluación 360°: combinar opiniones de superiores, pares y subordinados. Retroalimentación de clientes internos: medir el impacto del liderazgo en otras áreas. Autoevaluación crítica: invitar al líder a analizar sus propias fortalezas y oportunidades. Esto diluye el sesgo de una sola persona. 4. Basar la evaluación en evidencias Registros documentados: resultados de proyectos, encuestas de clima, métricas de retención de talento. Casos concretos: incidentes o logros donde el liderazgo haya tenido un papel determinante. KPIs de liderazgo: productividad del equipo, cumplimiento de metas, desarrollo de personas. 5. Capacitar a los evaluadores Identificación de sesgos: entrenar para reconocer y evitar sesgos como el efecto halo, de recencia o de afinidad. Talleres prácticos: usar ejemplos reales para calibrar criterios de evaluación. Revisión cruzada: someter las evaluaciones a un segundo evaluador para detectar incoherencias. 6. Estandarizar el proceso Mismo formato y preguntas para todos los evaluadores de un mismo rol. Plazos definidos para evitar que factores coyunturales influyan en la percepción. Sistemas digitales que guíen al evaluador y reduzcan el margen de interpretación subjetiva. 7. Analizar patrones y datos históricos Comparación interanual: ver si las calificaciones son consistentes con el rendimiento real. Detección de evaluadores extremos: identificar si alguien califica siempre demasiado alto o demasiado bajo. Ajustes estadísticos: normalizar las puntuaciones para equilibrar tendencias personales. En definitiva, evitar la subjetividad en evaluaciones de liderazgo no es eliminar por completo la percepción humana —algo imposible—, sino construir un sistema que la complemente con datos objetivos, múltiples perspectivas y procesos estandarizados. Así, las decisiones sobre líderes se basan en evidencia y no en simpatías personales.

¿De qué forma medir la resiliencia en un entorno corporativo?

Medir la resiliencia en un entorno corporativo es un reto porque hablamos de una cualidad intangible que solo se hace visible en momentos de crisis o cambio. Sin embargo, para un gerente de RR.HH. o de Tecnología, la resiliencia no es un lujo: es una competencia clave que determina la capacidad de un líder o equipo para adaptarse, recuperarse y prosperar frente a la adversidad. Imaginemos una empresa que sufre un ataque cibernético que interrumpe sus operaciones durante una semana. Algunos líderes reaccionan con calma, reorganizan recursos y mantienen la moral alta; otros entran en pánico y paralizan decisiones. Este contraste muestra que la resiliencia no se basa en evitar problemas, sino en gestionarlos con eficacia. 1. Definir qué significa resiliencia en el contexto de la empresa Resiliencia individual: capacidad de un líder para manejar el estrés y tomar decisiones bajo presión. Resiliencia organizacional: rapidez con la que la empresa y sus equipos se adaptan a cambios inesperados. Resiliencia técnica: recuperación de sistemas y procesos críticos después de un fallo. Tener definiciones claras es esencial antes de establecer métricas. 2. Usar indicadores de adaptación Tiempo de recuperación: días o semanas necesarios para volver a niveles operativos normales después de un evento disruptivo. Implementación de cambios: rapidez y eficacia en la adopción de nuevas políticas o herramientas. Flexibilidad en procesos: número de procedimientos que pueden ajustarse sin comprometer la calidad. 3. Medir el mantenimiento del rendimiento bajo presión Productividad sostenida: porcentaje de cumplimiento de metas durante periodos de crisis. Estabilidad en indicadores clave: ausencia de caídas abruptas en calidad, satisfacción del cliente o cumplimiento de plazos. Innovación en crisis: cantidad de soluciones creativas implementadas en escenarios adversos. 4. Evaluar el liderazgo emocional Clima laboral: resultados de encuestas internas durante y después de una crisis. Rotación voluntaria: tasa de renuncias en equipos que enfrentaron situaciones difíciles. Comunicación efectiva: claridad, frecuencia y transparencia en mensajes durante la adversidad. 5. Analizar la preparación previa Planes de contingencia: existencia y actualización de protocolos de respuesta ante crisis. Simulacros realizados: número de entrenamientos para enfrentar escenarios disruptivos. Capacitación en resiliencia: participación en programas de desarrollo de habilidades adaptativas. 6. Incorporar autoevaluaciones y evaluaciones 360° Autopercepción de resiliencia: cómo se valora el propio líder en su capacidad de recuperación. Feedback de pares y subordinados: validación externa de comportamientos resilientes. Historias de éxito documentadas: ejemplos concretos de situaciones superadas con éxito. 7. Vincular resiliencia con resultados estratégicos Impacto en la continuidad del negocio: reducción de pérdidas y tiempos de inactividad. Protección de la reputación: ausencia de daños de imagen por mala gestión de crisis. Aprendizaje organizacional: mejoras implementadas a partir de eventos pasados. En resumen, medir la resiliencia en un entorno corporativo requiere un enfoque mixto: indicadores cuantitativos para medir rapidez y eficacia, y cualitativos para evaluar comportamientos y liderazgo. Una organización que mide y fomenta la resiliencia no solo sobrevive a las crisis, sino que emerge más fuerte y preparada para el futuro.

¿Cómo evaluar la visión estratégica de un directivo?

Evaluar la visión estratégica de un directivo es analizar su capacidad para anticipar tendencias, alinear decisiones con los objetivos a largo plazo y guiar a la organización hacia el futuro deseado. No se trata solo de tener ideas ambiciosas, sino de convertirlas en planes viables que produzcan impacto real. Para un gerente de RR.HH. o de Tecnología, medir esta competencia es clave, porque un directivo con visión limitada puede llevar a la empresa a decisiones cortoplacistas que comprometan su sostenibilidad. Pensemos en un ejemplo: dos directores lideran unidades de negocio con presupuestos similares. Uno dedica la mayor parte del tiempo a resolver problemas inmediatos; el otro invierte esfuerzos en identificar oportunidades de expansión a tres años. Aunque ambos cumplan objetivos actuales, solo uno está asegurando la relevancia futura de la compañía. 1. Claridad en la formulación de objetivos a largo plazo Definición precisa: los objetivos estratégicos deben estar bien articulados y alineados con la misión corporativa. Plazos definidos: visión a 3, 5 o 10 años con hitos claros. Medibilidad: que sea posible evaluar avances con KPIs concretos. 2. Capacidad de análisis del entorno Tendencias del mercado: seguimiento activo de cambios en el sector y la competencia. Factores externos: análisis de riesgos y oportunidades derivados de regulaciones, economía y tecnología. Uso de datos: incorporar analítica y proyecciones para fundamentar decisiones. 3. Alineación con la estrategia global de la empresa Consistencia: que las decisiones tácticas del directivo refuercen los objetivos corporativos. Sinergia interdepartamental: integración de su área con el resto de la organización para alcanzar metas comunes. Prioridad estratégica: concentración de recursos en iniciativas con alto impacto. 4. Innovación orientada al futuro Iniciativas pioneras: proyectos que abran nuevas líneas de negocio o mejoren procesos clave. Adopción tecnológica: capacidad para identificar y aprovechar herramientas disruptivas. Apertura al cambio: disposición para revisar y ajustar la estrategia cuando el contexto lo exige. 5. Capacidad para comunicar la visión Narrativa inspiradora: habilidad para explicar la dirección estratégica de forma que motive al equipo. Consistencia del mensaje: coherencia entre discurso y acciones. Adaptación al público: ajustar el mensaje según el nivel y área de los interlocutores. 6. Ejecución estratégica Planes viables: traducción de la visión en hojas de ruta concretas. Seguimiento constante: monitoreo de avances y ajustes oportunos. Resultados visibles: evidencias de que la visión se está materializando en beneficios tangibles. 7. Retroalimentación y validación Evaluación 360°: percepción de pares, superiores y equipo sobre su visión y dirección. Resultados históricos: proyectos estratégicos previos y su impacto real en la organización. Reputación en el sector: reconocimiento externo como líder visionario. En síntesis, evaluar la visión estratégica de un directivo es medir su capacidad de ver más allá del presente y guiar a la organización hacia oportunidades sostenibles y de alto valor. Un directivo con visión clara no solo reacciona al cambio: lo anticipa y lo lidera.

¿De qué forma utilizar la evaluación como herramienta de retención de talento?

La evaluación del desempeño, bien diseñada y ejecutada, no es solo un mecanismo de control: puede convertirse en una poderosa herramienta de retención de talento. Para un gerente de RR.HH. o de Tecnología, esto significa pasar de un enfoque meramente administrativo a uno estratégico, donde cada evaluación sea una oportunidad para reforzar el compromiso, reconocer logros y trazar caminos claros de desarrollo profesional. Pensemos en un escenario: una empresa realiza evaluaciones anuales, pero nunca comunica los resultados de manera clara ni vincula las conclusiones con oportunidades reales para el colaborador. Con el tiempo, los empleados empiezan a ver el proceso como un trámite inútil y, cuando reciben ofertas más atractivas de otras compañías, no dudan en irse. En cambio, cuando la evaluación se convierte en un punto de partida para el crecimiento, los niveles de lealtad y permanencia se disparan. 1. Usar la evaluación como un espacio de diálogo Retroalimentación bidireccional: permitir que el empleado también exprese sus necesidades, inquietudes y propuestas. Escucha activa: el evaluador no solo transmite resultados, sino que recoge información clave para mejorar el entorno laboral. Transparencia: explicar criterios, puntuaciones y áreas de mejora sin ambigüedades. 2. Reconocer y celebrar logros Visibilidad del éxito: dar reconocimiento público o privado según las preferencias del colaborador. Recompensas alineadas: desde incentivos económicos hasta oportunidades de formación o proyectos desafiantes. Refuerzo positivo: mostrar que el esfuerzo y la excelencia tienen un impacto tangible. 3. Vincular evaluación y plan de carrera Objetivos de desarrollo: establecer metas claras para el siguiente periodo. Mapeo de competencias: identificar habilidades actuales y las que se necesitan para roles futuros. Planes personalizados: diseñar itinerarios formativos o experiencias que preparen al talento para nuevos retos. 4. Identificar señales de desmotivación Caídas de rendimiento: pueden indicar problemas de compromiso antes de que el empleado decida irse. Comentarios críticos: en la retroalimentación cualitativa se detectan frustraciones que requieren atención. Falta de ambición: un estancamiento en objetivos puede ser síntoma de desconexión emocional con la empresa. 5. Ofrecer oportunidades de crecimiento inmediato Capacitación específica: cursos o mentorías para cerrar brechas detectadas en la evaluación. Proyectos estratégicos: asignar responsabilidades que aumenten la proyección interna del colaborador. Rotación interna: permitir que explore otros roles dentro de la empresa antes de buscar fuera. 6. Usar la evaluación para reforzar la cultura corporativa Valores en acción: evaluar no solo el “qué” se logra, sino el “cómo” se logra. Alineación con la misión: mostrar cómo el trabajo individual contribuye a objetivos mayores. Sentido de pertenencia: reforzar la idea de que el colaborador es parte fundamental del éxito. 7. Medir el impacto de la evaluación en la retención Comparar tasas de rotación: entre equipos o áreas con evaluaciones sólidas y aquellas sin seguimiento adecuado. Encuestas de clima: preguntar si el proceso de evaluación se percibe como útil y motivador. Análisis de correlación: estudiar si mejoras en el proceso reducen la fuga de talento. En resumen, utilizar la evaluación como herramienta de retención implica transformar el proceso en un motor de motivación, desarrollo y reconocimiento. Cuando un empleado percibe que la evaluación le abre puertas y le ofrece un futuro más prometedor dentro de la empresa, las posibilidades de que busque ese futuro en otro lugar disminuyen drásticamente. 🧾 Resumen Ejecutivo Garantizar que una plantilla de evaluación del desempeño sea objetiva y libre de sesgos es un reto estratégico que, bien resuelto, potencia la justicia interna, la confianza organizacional y la calidad de las decisiones gerenciales. En el contexto de WORKI 360, la objetividad no es solo un requisito técnico, sino un valor corporativo que influye directamente en la retención de talento, el desarrollo profesional y la eficacia de los planes de sucesión. Principales conclusiones y beneficios estratégicos: Definición clara de criterios y métricas: Cada indicador debe ser específico, medible y alineado con objetivos estratégicos. Esto evita interpretaciones ambiguas y asegura comparabilidad entre evaluaciones. Prevención de sesgos cognitivos: La capacitación de evaluadores y el diseño de escalas claras ayudan a neutralizar el efecto halo, la subjetividad de recencia y las afinidades personales. Uso de evidencias objetivas: Integrar datos operativos, resultados de proyectos y métricas verificables como respaldo de cada evaluación. Esto convierte la valoración en un proceso basado en hechos y no en percepciones. Integración tecnológica: Plataformas como WORKI 360 facilitan la recopilación y el análisis de información, anonimización de datos en etapas clave y detección de inconsistencias estadísticas. Capacitación continua: Un proceso sólido incluye entrenamientos recurrentes para que evaluadores y líderes comprendan la metodología y apliquen criterios uniformes. Auditoría y revisión periódica: La plantilla debe evolucionar con la estrategia de la empresa. Revisiones anuales y análisis de patrones de calificación permiten identificar y corregir sesgos persistentes. Cultura organizacional alineada: Cuando la objetividad es un valor compartido, la plantilla se convierte en una herramienta de confianza mutua y compromiso colectivo. Impacto esperado al implementar estas prácticas con WORKI 360: Mayor equidad interna, reduciendo la percepción de favoritismo. Toma de decisiones basada en datos, mejorando promociones y asignaciones críticas. Fortalecimiento de la marca empleadora, al mostrar procesos de evaluación justos y transparentes. Mejora continua, gracias al seguimiento y ajuste dinámico de la plantilla. En síntesis, una plantilla objetiva y libre de sesgos no solo optimiza el proceso de evaluación, sino que se convierte en un pilar para impulsar la estrategia de talento y garantizar que las decisiones se tomen con criterios claros, consistentes y respaldados por datos.