Índice del contenido

¿Cómo garantizar la objetividad en una evaluación de desempeño?

Garantizar la objetividad en una evaluación de desempeño es uno de los mayores desafíos que enfrentan los líderes y departamentos de Recursos Humanos, especialmente en entornos corporativos donde las decisiones basadas en estas evaluaciones impactan directamente en promociones, compensaciones, reestructuraciones y hasta en la permanencia de los colaboradores. La objetividad, en este contexto, no es una opción, sino una necesidad estratégica.

1. Entendiendo el problema: la amenaza de la subjetividad

Las organizaciones modernas buscan ser justas, transparentes y meritocráticas. Sin embargo, cuando la evaluación del desempeño se basa en percepciones personales, afinidades, emociones o interpretaciones individuales, se pierde el foco estratégico y se pone en riesgo la moral del equipo. En estos casos, la subjetividad se convierte en una barrera para el crecimiento organizacional.

Un director de Recursos Humanos o de Tecnología que quiera establecer procesos robustos debe entender que los sesgos cognitivos –como el efecto halo, la afinidad personal o el sesgo de confirmación– no desaparecen solo por buena voluntad. Se necesita una estructura sólida que actúe como contrapeso natural.

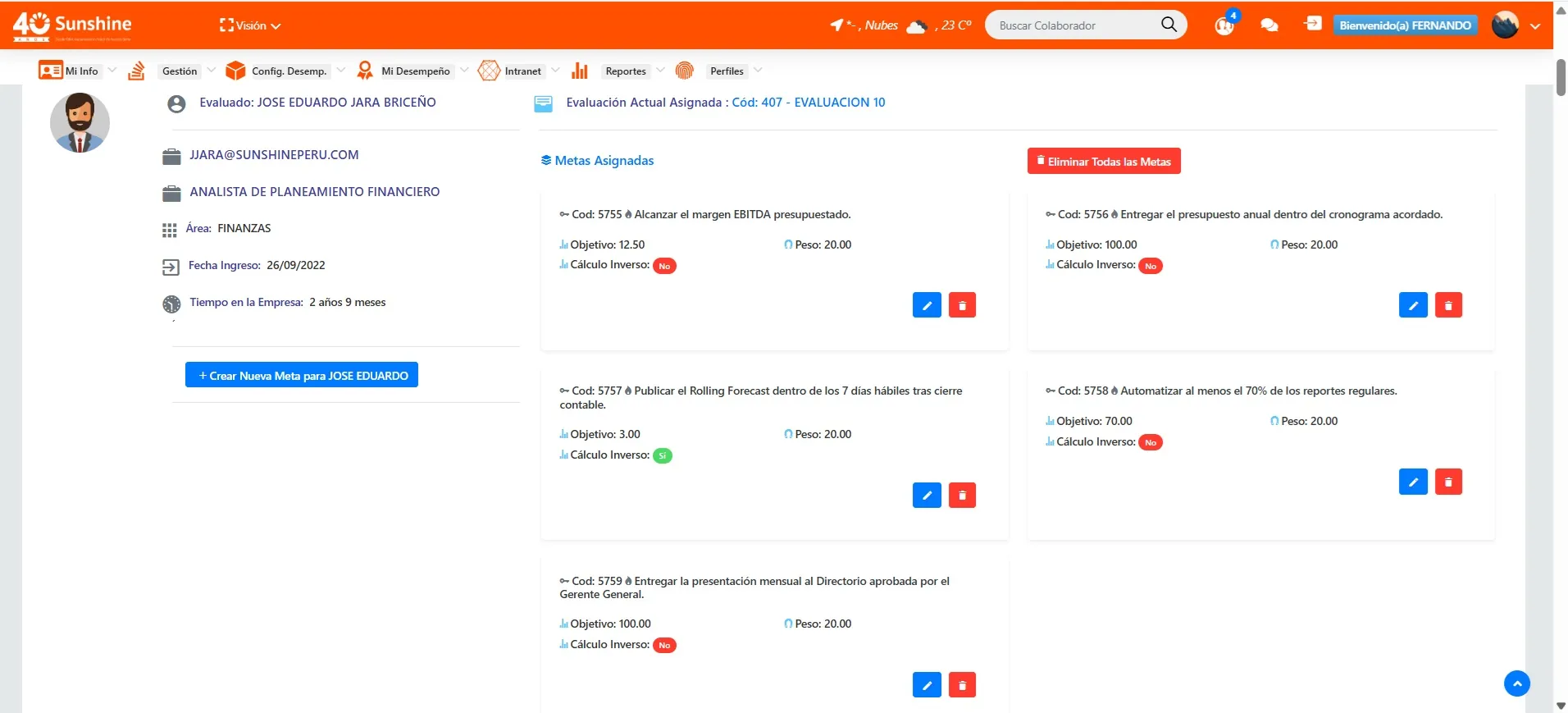

2. Diseño de métricas claras y alineadas al negocio

La base de toda evaluación objetiva está en los indicadores. Los KPI (Key Performance Indicators) deben estar definidos desde el inicio del ciclo laboral, no solo para que el colaborador sepa qué se espera de él, sino para que la evaluación se base en resultados tangibles y verificables. Estos indicadores deben ser:

Específicos: que midan aspectos concretos del trabajo.

Cuantificables: para permitir una comparación clara.

Relevantes: conectados directamente con el impacto del rol.

Temporales: vinculados a plazos definidos.

Por ejemplo, en un área de tecnología, uno de los indicadores podría ser el número de incidencias resueltas en primer nivel. En Recursos Humanos, podría medirse el porcentaje de cobertura de vacantes dentro del tiempo estándar. Lo importante es que estos KPI no dejen espacio a interpretaciones subjetivas.

3. Uso de formatos estandarizados y escalas de evaluación

Otra herramienta crítica para garantizar la objetividad es la estandarización. Todos los colaboradores deben ser evaluados bajo los mismos criterios y escalas, independientemente de quién sea su evaluador o de la afinidad personal.

Las escalas numéricas (del 1 al 5, del 1 al 10) acompañadas de descripciones cualitativas para cada nivel son una herramienta muy útil. Por ejemplo:

1 = Muy por debajo de lo esperado

3 = Cumple con lo esperado

5 = Excede de forma sobresaliente

Este enfoque permite que diferentes evaluadores tengan una referencia común y que los resultados puedan ser comparables entre áreas y equipos.

4. Implementar la evaluación 360 grados

Una de las formas más efectivas de diluir la subjetividad es usar múltiples fuentes de retroalimentación. La evaluación 360 grados incluye la visión del líder, de los pares, de los subordinados e incluso de clientes internos.

Esto permite un panorama más equilibrado del desempeño real del colaborador. Un jefe podría tener una opinión negativa por un desacuerdo puntual, pero si todos los demás coinciden en que el colaborador cumple y aporta valor, ese sesgo se diluye en el promedio.

En entornos donde la colaboración es clave, la evaluación 360 se vuelve aún más poderosa, porque visibiliza elementos de desempeño que el líder no alcanza a observar directamente.

5. Capacitación de líderes en evaluación objetiva

Una de las causas más comunes de subjetividad es la falta de entrenamiento en los evaluadores. No basta con entregarles un formulario y pedirles que califiquen: es necesario capacitarlos en:

Identificación de sesgos

Lectura correcta de resultados

Comunicación de retroalimentación objetiva

Registro de evidencia concreta durante el periodo evaluado

Además, los líderes deben comprender que su rol en la evaluación no es solo administrativo, sino estratégico. Una evaluación mal hecha puede derivar en pérdida de talento, conflictos internos y percepción de injusticia organizacional.

6. Automatización y sistemas digitales

El uso de plataformas digitales como Worki 360 permite que el proceso de evaluación esté estructurado, guiado y auditado. Estas plataformas reducen los márgenes de error humano, centralizan la información, generan reportes automáticos y permiten detectar patrones de calificación que podrían sugerir sesgos.

Por ejemplo, si un líder califica constantemente más bajo que el resto de los evaluadores, la herramienta puede detectarlo y alertar al equipo de RRHH para revisar el caso.

Además, estas plataformas permiten comparar desempeño por área, por nivel jerárquico y por periodo, brindando una mirada sistémica que ayuda a tomar decisiones más informadas.

7. Evidencia y retroalimentación continua

La objetividad también se construye en el día a día. Un proceso que solo se realiza una vez al año, y donde se evalúa con base en la memoria del evaluador, es profundamente subjetivo. En cambio, si se realiza seguimiento continuo, con registros mensuales, quincenales o incluso semanales, se construye una narrativa de desempeño basada en hechos.

Los líderes deben llevar registros documentados de logros, incidencias, cumplimientos y oportunidades de mejora, que luego sirvan de sustento para su evaluación.

La retroalimentación constante también permite corregir desviaciones a tiempo y evita que el colaborador se sorprenda con una mala calificación al final del ciclo.

8. Auditoría interna y revisión cruzada

Finalmente, para garantizar imparcialidad, algunas organizaciones implementan una doble revisión. Recursos Humanos o un comité de evaluación analiza las calificaciones dadas por los líderes, buscando:

Inconsistencias entre lo documentado y lo evaluado

Diferencias significativas con evaluaciones anteriores

Discrepancias con indicadores reales de negocio

Este tipo de auditorías internas refuerzan la transparencia del proceso y generan confianza entre los colaboradores.

¿Qué rol juega el liderazgo en el proceso de evaluación?

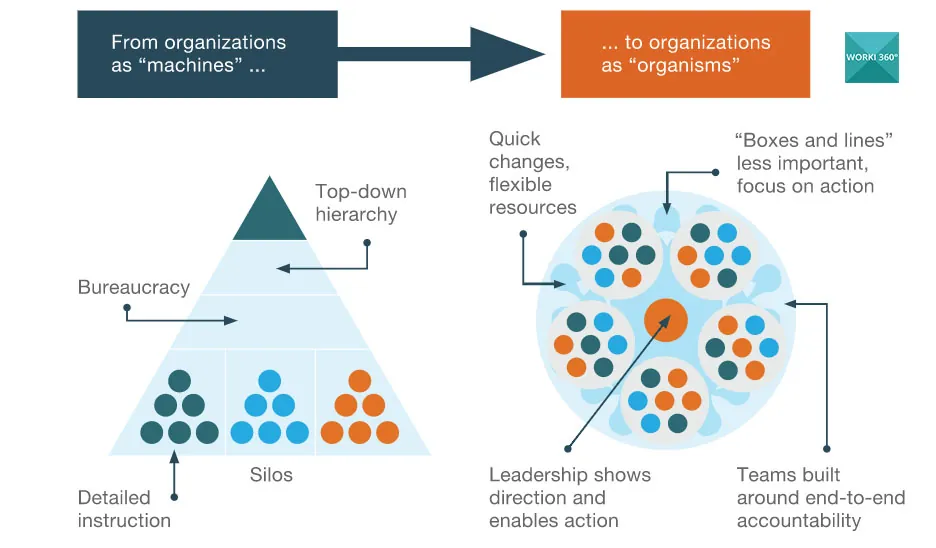

El liderazgo no es solo un actor en el proceso de evaluación de desempeño: es su columna vertebral. En las organizaciones modernas, donde la gestión del talento es tan estratégica como la gestión financiera, el papel del líder es determinante para garantizar que las evaluaciones no sean meros trámites administrativos, sino poderosas herramientas de desarrollo, alineación y cultura organizacional.

1. Líder como evaluador: más allá de la calificación

El primer rol evidente del líder es actuar como evaluador directo. Sin embargo, pensar que su función es simplemente completar un formulario es una mirada reduccionista. Un líder efectivo no se limita a "poner notas", sino que:

Observa el desempeño en tiempo real.

Registra evidencia objetiva a lo largo del ciclo de evaluación.

Analiza el contexto de cada colaborador (recursos, carga de trabajo, variables externas).

Establece estándares de desempeño consistentes con la cultura organizacional.

Cuando el liderazgo asume el rol de evaluador desde esta perspectiva amplia y consciente, la evaluación se transforma en un espejo justo y motivador para el colaborador, y no en un juicio arbitrario.

2. Líder como guía y coach del desempeño

Uno de los grandes errores en muchas empresas es pensar que la evaluación ocurre una o dos veces al año. El verdadero liderazgo sabe que la gestión del desempeño es un proceso continuo, no un evento. Esto significa que el líder debe actuar como un coach de desempeño, con roles como:

Dar retroalimentación frecuente, no solo al cierre del periodo.

Detectar desviaciones a tiempo y tomar acciones correctivas.

Potenciar habilidades específicas según los retos del negocio.

Generar oportunidades de visibilidad, movilidad y crecimiento.

Este tipo de liderazgo impulsa una cultura donde el desempeño no es solo evaluado, sino constantemente optimizado.

3. Líder como comunicador estratégico

La calidad de la comunicación en la evaluación puede determinar si esta será una herramienta de mejora o una fuente de conflicto. Aquí es donde el liderazgo tiene una influencia crítica.

Un líder hábil en comunicación:

Prepara el terreno: Informa los criterios de evaluación desde el inicio.

Gestiona expectativas: Ayuda al colaborador a entender qué se espera y cómo será medido.

Entrega feedback constructivo: No se enfoca solo en lo negativo, sino que equilibra fortalezas y áreas de mejora.

Cierra con acuerdos y compromisos: La conversación termina con acciones concretas, no solo con comentarios vagos.

La forma en que un líder comunica el resultado de una evaluación puede marcar la diferencia entre un colaborador motivado y uno frustrado.

4. Líder como referente de cultura organizacional

El proceso de evaluación también es una oportunidad para reforzar la cultura interna. Los líderes son los principales multiplicadores de valores organizacionales, y en la forma en que evalúan pueden demostrarlo.

Por ejemplo, si la cultura promueve la innovación, pero los líderes no la evalúan ni reconocen, esa cultura no se consolidará. En cambio, un liderazgo que incorpora los valores de la empresa en sus criterios de evaluación —y en las conversaciones con el equipo— refuerza esa identidad corporativa en cada interacción.

Este alineamiento entre evaluación y cultura es clave para lograr coherencia organizacional, y el líder es el principal catalizador.

5. Líder como defensor de la equidad y la objetividad

En un entorno donde los sesgos inconscientes pueden comprometer la equidad del proceso, el líder también tiene la responsabilidad de garantizar una evaluación justa.

Esto implica:

Basarse en datos, no en percepciones.

Comparar desempeño real, no personalidades.

Reconocer logros con evidencia.

Evitar favoritismos, prejuicios o juicios subjetivos.

Un liderazgo comprometido con la equidad fortalece la credibilidad del proceso, mejora la confianza del equipo y disminuye la rotación innecesaria.

6. Líder como facilitador del desarrollo profesional

La evaluación no debería terminar con una calificación, sino iniciar un camino de mejora. Aquí el rol del líder es esencial para traducir los resultados en planes de desarrollo personalizados.

Esto puede incluir:

Nuevas responsabilidades.

Entrenamientos técnicos o de soft skills.

Cambios de rol o áreas.

Proyectos estratégicos que desafíen al colaborador.

Un líder que transforma la evaluación en oportunidades de crecimiento demuestra compromiso con el desarrollo humano y organizacional.

7. Líder como promotor del clima laboral

La percepción que tiene un equipo sobre la justicia de las evaluaciones impacta directamente en el clima organizacional. Si un equipo percibe favoritismos, evaluaciones injustas o falta de coherencia, la motivación disminuye y aumenta el resentimiento.

En cambio, cuando los líderes aplican criterios claros, dan feedback con respeto, y promueven el mérito, se fortalece el compromiso, la satisfacción y el orgullo de pertenecer.

Así, el liderazgo no solo gestiona el desempeño, sino también la moral colectiva.

8. Líder como usuario y promotor de tecnología para evaluación

En la era digital, el liderazgo también debe ser parte activa del uso de plataformas tecnológicas como WORKI 360, que permiten estructurar las evaluaciones, automatizar métricas, generar reportes inteligentes y hacer seguimiento continuo al progreso de cada colaborador.

Un líder que domina estas herramientas:

Tiene más visibilidad del rendimiento de su equipo.

Puede tomar decisiones más informadas y estratégicas.

Reduce los errores manuales y los sesgos de memoria.

Aporta a una cultura organizacional basada en datos.

Este tipo de liderazgo digital es clave para la evolución del área de Recursos Humanos hacia una gestión más analítica y predictiva.

¿Cómo evitar que la evaluación se perciba como una amenaza?

La evaluación de desempeño, mal planteada o mal ejecutada, puede convertirse fácilmente en un proceso temido, malinterpretado o incluso rechazado por los colaboradores. Muchos lo ven como una instancia de juicio, un examen implacable o una oportunidad para ser criticados. Esto no solo deteriora el clima organizacional, sino que también anula los beneficios estratégicos del proceso. Por eso, el mayor reto de los líderes y profesionales de Recursos Humanos es transformar la evaluación en una oportunidad de desarrollo, no en una amenaza.

1. Redefinir el propósito: de castigo a crecimiento

La percepción de amenaza nace, muchas veces, de una cultura organizacional que históricamente ha utilizado las evaluaciones como herramientas de control o castigo. En este contexto, los colaboradores relacionan la evaluación con posibles despidos, sanciones o juicios personales.

El primer paso para cambiar esta percepción es redefinir el propósito de la evaluación. Se debe comunicar —de forma clara y constante— que el objetivo no es juzgar ni señalar errores, sino identificar oportunidades de mejora, reconocer logros y fortalecer el alineamiento entre el talento y la estrategia del negocio.

Una evaluación enfocada en crecimiento envía un mensaje potente: “Estamos invirtiendo tiempo en ti porque tu desarrollo es importante para la empresa”.

2. Transparencia total desde el inicio

Mucho del temor que genera la evaluación proviene de la incertidumbre. Cuando el colaborador no sabe qué se va a evaluar, quién lo va a hacer, con qué criterios y con qué consecuencias, se dispara el estrés.

Por ello, la comunicación transparente es clave. Desde el primer día del ciclo evaluativo, cada colaborador debe conocer:

Los objetivos organizacionales del periodo.

Sus responsabilidades individuales.

Las métricas con las que será evaluado.

El formato y fechas del proceso.

El uso que se le dará a los resultados.

Esto genera previsibilidad y reduce la ansiedad. La claridad empodera, mientras que el secreto genera resistencia.

3. Involucrar al colaborador: co-creación del desempeño

Cuando el proceso de evaluación se presenta como una imposición vertical, es natural que genere resistencia. En cambio, cuando el colaborador siente que forma parte activa del proceso, cambia radicalmente su actitud.

Incluir al evaluado en la definición de metas, permitirle realizar una autoevaluación previa y habilitar espacios para expresar su punto de vista en la sesión evaluativa, transforma la evaluación en un espacio de conversación, no de juicio.

Este enfoque participativo genera mayor compromiso, confianza y apertura al feedback.

4. Formación emocional de los líderes evaluadores

Muchas veces, no es la evaluación en sí la que se percibe como amenazante, sino la forma en la que el líder la comunica. Un tono incorrecto, lenguaje ambiguo, críticas mal formuladas o actitudes defensivas pueden dañar emocionalmente al colaborador y generar desconfianza hacia todo el proceso.

Por eso, es indispensable formar a los líderes en habilidades como:

Comunicación asertiva y empática.

Feedback constructivo y equilibrado.

Escucha activa y lenguaje corporal positivo.

Gestión de conversaciones difíciles.

Un líder bien preparado sabe que su rol no es tener “la razón”, sino construir confianza y generar transformación.

5. Enfocar la conversación en hechos, no en percepciones

Otro gran error que genera sensación de amenaza es emitir juicios subjetivos sin evidencia clara. Comentarios como “No siento que estés comprometido” o “Creo que no encajas en el equipo” son peligrosos y desmoralizantes.

En cambio, cuando la evaluación se basa en datos objetivos, indicadores de cumplimiento y observaciones concretas, la conversación se vuelve técnica, no emocional. Esto ayuda al colaborador a entender qué se espera de él y qué puede hacer para mejorar.

Por ejemplo: “Durante el último trimestre, se han entregado 3 de 7 reportes fuera de plazo. ¿Qué factores lo causaron y cómo podemos solucionarlo juntos?”.

6. Reconocer logros y construir sobre fortalezas

Muchas evaluaciones se centran únicamente en los errores o en lo que falta. Este enfoque puede ser percibido como una amenaza directa a la autoestima del colaborador. Sin embargo, cuando el proceso inicia reconociendo logros, competencias destacadas y evolución profesional, se genera un ambiente de confianza.

Este principio está basado en la metodología del “feedback en sándwich”: iniciar con algo positivo, abordar lo que debe mejorar y cerrar con una proyección positiva. Esta técnica no oculta los desafíos, pero los presenta en un marco de crecimiento, no de castigo.

Además, los líderes pueden reforzar frases como:

“Reconozco todo lo que has aportado…”

“Valoro tu evolución desde el periodo anterior…”

“Confío en tu capacidad para seguir mejorando…”

Estas afirmaciones generan seguridad psicológica y reducen el nivel de tensión.

7. Separar la evaluación del desempeño de decisiones contractuales inmediatas

Una buena práctica para evitar que la evaluación sea vista como una amenaza directa al empleo es no vincularla automáticamente con decisiones como despidos, sanciones o recortes.

Por ejemplo, si un colaborador obtiene una evaluación baja, la primera acción no debería ser el despido, sino un plan de mejora estructurado y acompañado. Dejar claro que la evaluación no es “el final del camino”, sino el inicio de un proceso de recuperación, reduce el miedo e incentiva la acción.

Esto no significa renunciar a la exigencia, sino dar margen al aprendizaje y a la evolución profesional.

8. Humanizar el proceso a través de una cultura de confianza

La mejor forma de que una evaluación no se perciba como amenaza es que la cultura general de la empresa valore el error como parte del aprendizaje. En ambientes laborales donde equivocarse es castigado o estigmatizado, cualquier medición del desempeño se vive como una amenaza.

Pero en culturas donde se promueve la mejora continua, la innovación, la comunicación abierta y el aprendizaje constante, la evaluación se percibe como una herramienta aliada, no enemiga.

Aquí, los líderes juegan un rol central como embajadores de esta cultura: modelando comportamientos, abriendo conversaciones, admitiendo sus propias áreas de mejora y fomentando el feedback horizontal.

9. Digitalizar el proceso para darle trazabilidad y neutralidad

El uso de herramientas digitales como WORKI 360 permite estructurar todo el proceso de evaluación, generar reportes automáticos, comparar desempeño a lo largo del tiempo, y hacer el proceso más transparente.

Además, las plataformas modernas permiten:

Autoevaluaciones y evaluaciones cruzadas.

Seguimiento en tiempo real.

Retroalimentación continua.

Reportes visuales que reducen interpretaciones erróneas.

Todo esto ayuda a construir un proceso confiable, menos subjetivo y menos amenazante para los colaboradores.

¿Qué diferencias existen entre evaluar a líderes y a colaboradores operativos?

En el diseño de cualquier sistema de evaluación de desempeño, uno de los errores más comunes —y costosos— es aplicar un enfoque uniforme a todos los niveles jerárquicos de la organización. Evaluar a un líder no es lo mismo que evaluar a un colaborador operativo. Las expectativas, competencias, métricas y responsabilidades son radicalmente distintas. Entender y aplicar estas diferencias con precisión no solo mejora la calidad de las evaluaciones, sino que permite tomar decisiones más inteligentes sobre desarrollo, compensación y planificación del talento.

1. Naturaleza del rol: ejecución vs. dirección

La primera y más evidente diferencia entre líderes y colaboradores operativos es el nivel de responsabilidad estratégica. Mientras que los operativos se centran en la ejecución de tareas específicas, los líderes son responsables de dirigir, coordinar, motivar y tomar decisiones que impactan al equipo, a otras áreas y al negocio en general.

Esto implica que las evaluaciones de los colaboradores operativos deben centrarse en:

Precisión y calidad del trabajo.

Cumplimiento de objetivos individuales.

Eficiencia en el uso del tiempo y recursos.

Disciplina y compromiso.

En cambio, las evaluaciones de líderes deben incluir:

Capacidad de liderazgo e influencia.

Toma de decisiones estratégicas.

Gestión de personas y equipos.

Alineamiento con los objetivos del negocio.

Desarrollo del talento.

Por lo tanto, no solo deben evaluarse con escalas distintas, sino con instrumentos diferentes y más complejos.

2. Competencias blandas y el factor emocional

Mientras que las habilidades técnicas son fundamentales en los niveles operativos, en el liderazgo las competencias blandas tienen un peso mucho mayor.

Evaluar a un líder requiere analizar habilidades como:

Inteligencia emocional.

Comunicación efectiva.

Negociación y manejo de conflictos.

Escucha activa.

Adaptabilidad ante el cambio.

Estas competencias tienen un impacto directo en el clima laboral, la retención del talento y la productividad del equipo.

En cambio, en los operativos estas competencias también son relevantes, pero se evalúan en función de cómo afectan su trabajo diario y las relaciones inmediatas.

3. Impacto de sus decisiones

Otra gran diferencia está en el grado de impacto que tienen las acciones y decisiones de uno y otro. Un error operativo puede generar una desviación táctica o un retrabajo; un error de liderazgo puede generar pérdida de clientes, conflictos internos, fuga de talento o desalineamiento estratégico.

Por eso, la evaluación de líderes no puede limitarse a “cumplió” o “no cumplió”, sino que debe incluir análisis de impacto y proyecciones de largo plazo.

Ejemplo: Un jefe de área que no logra inspirar a su equipo, aunque cumpla con los indicadores de productividad, puede estar generando un desgaste organizacional que se reflejará más adelante en rotación o bajo compromiso.

4. Participación en la evaluación 360 grados

En muchos modelos de evaluación, los colaboradores operativos suelen recibir feedback principalmente de su jefe directo. En cambio, los líderes deben ser evaluados desde múltiples perspectivas:

Jefes superiores: para evaluar alineamiento estratégico.

Pares: para conocer su capacidad de colaboración transversal.

Subordinados: para medir su liderazgo y gestión de personas.

Esta mirada integral es esencial para capturar la complejidad de los roles directivos, donde muchas veces el liderazgo no es visible desde arriba, pero sí se siente desde abajo.

En este sentido, herramientas como WORKI 360 son especialmente útiles para evaluar líderes, ya que permiten configurar evaluaciones 360 personalizadas, con reportes diferenciados según el origen del feedback.

5. Vinculación con la cultura organizacional

Los colaboradores operativos representan la ejecución de la cultura organizacional, pero los líderes la encarnan y la promueven activamente. Un líder que no actúa en coherencia con los valores de la organización mina la credibilidad del sistema y genera desconexión.

Por ello, al evaluar a los líderes, deben incluirse criterios como:

¿Modela los valores de la empresa con su conducta?

¿Comunica de forma coherente con la cultura?

¿Promueve el cumplimiento ético y los principios organizacionales?

En cambio, en los colaboradores operativos se evalúa su adhesión a la cultura más que su capacidad de promoverla activamente.

6. Evaluación del desarrollo de otros

Uno de los elementos más estratégicos al evaluar a un líder es medir su capacidad para desarrollar talento dentro de su equipo. Esto incluye:

¿Cómo identifica el potencial de sus colaboradores?

¿Ha promovido ascensos o crecimiento interno?

¿Apoya planes de carrera y formación?

Un líder que no deja “legado” ni crecimiento en su equipo es, en realidad, un cuello de botella para el talento. Esta dimensión no aplica directamente en los colaboradores operativos, aunque sí pueden ser evaluados por su disposición a ser mentores o por su colaboración en el entrenamiento de nuevos compañeros.

7. Evaluación de visión y estrategia

A mayor nivel jerárquico, mayor necesidad de evaluar la visión estratégica. En los líderes, especialmente en mandos medios y altos, es vital considerar:

¿Tiene claridad sobre el rumbo del negocio?

¿Toma decisiones con visión de futuro?

¿Propone mejoras o innovaciones que impacten la eficiencia?

Estos elementos no aplican en la evaluación de colaboradores operativos, cuyo enfoque está más centrado en tareas, procesos y cumplimiento puntual.

8. Formato y lenguaje del feedback

Finalmente, el estilo de comunicación también debe diferenciarse. En un colaborador operativo, el feedback tiende a ser más directo, puntual y centrado en tareas. En un líder, el feedback debe ser más estratégico, reflexivo y orientado a resultados organizacionales.

Además, el feedback al liderazgo debe tener un tono de co-responsabilidad, ya que el líder también es parte del equipo evaluador y debe dar ejemplo con su apertura a la mejora.

¿Qué hacer si un líder muestra sesgos en sus evaluaciones?

Identificar que un líder está incurriendo en sesgos durante el proceso de evaluación de desempeño no solo es un riesgo ético, sino una amenaza directa a la meritocracia, la cultura organizacional y la efectividad del sistema de gestión del talento. El problema no se limita a una mala calificación; se traduce en decisiones injustas, desmotivación del equipo, pérdida de credibilidad del sistema y, en el largo plazo, una fuga silenciosa del mejor talento.

Actuar a tiempo frente a los sesgos evaluativos es una obligación estratégica. Para ello, es necesario comprender el origen del problema, identificarlo con precisión y tomar medidas firmes, estructuradas y orientadas a la mejora.

1. Identificar los sesgos: ¿cuáles son y cómo se manifiestan?

Antes de actuar, es fundamental conocer qué tipo de sesgos puede tener un líder durante una evaluación. Algunos de los más comunes son:

Efecto halo: Evaluar todo el desempeño basándose en una sola característica positiva (ej. simpatía, puntualidad).

Efecto cuerno: Lo contrario al halo; una falla o conflicto opaca todo lo demás.

Sesgo de afinidad: Calificar mejor a quienes tienen personalidad o valores similares al evaluador.

Sesgo de confirmación: Buscar evidencia que confirme ideas preconcebidas, ignorando datos objetivos.

Sesgo de actualidad: Dar más peso a eventos recientes y olvidar el desempeño del resto del periodo.

Sesgo de contraste: Comparar al colaborador con otros (positiva o negativamente), en lugar de evaluarlo por sí mismo.

Detectar estas distorsiones requiere observación, análisis de patrones y, sobre todo, un sistema que permita monitorear los resultados en múltiples dimensiones.

2. Monitorear patrones con herramientas tecnológicas

Uno de los métodos más eficaces para detectar sesgos es el uso de plataformas digitales como WORKI 360, que permiten monitorear el comportamiento evaluativo de cada líder a lo largo del tiempo.

Mediante paneles comparativos, filtros cruzados y reportes por área, es posible detectar anomalías como:

Calificaciones excesivamente altas o bajas comparadas con otros líderes.

Disparidades injustificadas entre colaboradores de una misma área.

Incongruencias entre los resultados de evaluación y los KPI reales del colaborador.

Evaluaciones sin sustento en evidencia documentada.

Estos datos permiten que el equipo de Recursos Humanos o un comité evaluador identifique rápidamente comportamientos evaluativos atípicos que pueden deberse a sesgos.

3. Capacitación específica en evaluación objetiva

Una vez detectado el sesgo, el primer paso correctivo debe ser formativo, no punitivo. Muchos líderes caen en sesgos sin intención, simplemente por falta de entrenamiento en competencias de evaluación, inteligencia emocional o habilidades de feedback.

Se debe implementar una formación específica en:

Identificación de sesgos cognitivos.

Evaluación basada en evidencias.

Cómo construir juicios imparciales.

Técnicas de retroalimentación estructurada.

Herramientas de evaluación como matrices de competencias.

Estos talleres deben ir más allá del PowerPoint y enfocarse en casos reales, role plays y ejercicios prácticos donde los líderes puedan verse reflejados.

4. Incluir evaluación 360 para ampliar la perspectiva

Cuando se sospecha de sesgos por parte de un líder, una excelente práctica es complementar el proceso con una evaluación 360 grados. Esto incluye:

Evaluación del colaborador hacia su líder.

Opiniones de pares y subordinados.

Autoevaluación del colaborador.

Evaluación cruzada entre líderes.

Este enfoque permite ver el panorama completo y comprobar si la evaluación del líder se alinea o difiere significativamente de las demás fuentes. Si hay una desconexión clara y sistemática, se puede argumentar con evidencia que el juicio del líder está distorsionado.

5. Auditoría interna del proceso evaluativo

En organizaciones más maduras, la evaluación no termina con la entrega del formulario. Se implementa una revisión interna de las evaluaciones, especialmente cuando hay casos críticos, incongruencias o denuncias.

Un comité de calidad evaluativa —generalmente liderado por RRHH o incluso por un área de Compliance o Gestión del Talento— puede:

Revisar evaluaciones aleatorias por muestreo.

Solicitar sustento de calificaciones extremas.

Verificar la correspondencia entre desempeño y calificación.

Analizar evaluaciones sospechosas con herramientas estadísticas.

Esto envía un mensaje claro a toda la organización: la evaluación es un proceso serio, objetivo y sujeto a control de calidad.

6. Dar feedback al líder evaluador

En muchos casos, los líderes no son conscientes de sus sesgos hasta que alguien se los muestra con datos. Una reunión privada, profesional y bien estructurada con el líder evaluador puede ser suficiente para generar conciencia.

En esa reunión se debe:

Mostrar comparaciones con otros líderes.

Presentar discrepancias evidentes en sus evaluaciones.

Invitarlo a reflexionar sobre sus criterios y prácticas.

Ofrecerle apoyo y capacitación para mejorar.

Este feedback debe darse con respeto, pero también con firmeza. La objetividad evaluativa es una responsabilidad organizacional.

7. Aplicar correcciones inmediatas en casos críticos

En casos donde el sesgo ha generado perjuicios significativos para un colaborador —como exclusión de un bono, bloqueo de una promoción o daño reputacional—, la organización debe actuar con celeridad y justicia:

Reabrir el proceso evaluativo del caso.

Hacer una nueva revisión con un evaluador alternativo.

Compensar de manera proporcional los efectos negativos (cuando sea posible).

Esto es crucial no solo para reparar el daño, sino para proteger la credibilidad del sistema y demostrar un compromiso genuino con la equidad.

8. Establecer indicadores de calidad evaluativa en los líderes

Al igual que se miden los KPI de ventas, producción o eficiencia, también se deben medir y reportar indicadores de calidad evaluativa por líder. Esto puede incluir:

Nivel de coherencia entre sus evaluaciones y la media organizacional.

Porcentaje de evaluaciones con sustento documental.

Número de observaciones o reclamos asociados a sus calificaciones.

Índice de mejora del equipo según evaluaciones anteriores.

Incluir estos indicadores en el dashboard gerencial pone la evaluación de desempeño en el centro de la estrategia, y obliga a los líderes a actuar con responsabilidad, objetividad y compromiso.

¿Cómo convertir los resultados de evaluación en planes de acción concretos?

Uno de los errores más comunes y costosos en el proceso de evaluación de desempeño es dejar que los resultados queden en un archivo olvidado. Las evaluaciones que no generan acciones concretas y medibles pierden su valor estratégico, provocando desmotivación, desgaste organizacional y la percepción de que el sistema es una formalidad sin impacto real.

Convertir los resultados de la evaluación en planes de acción efectivos no es solo una buena práctica: es el paso crítico que transforma los datos en crecimiento, los diagnósticos en evolución, y el talento en ventaja competitiva. Para lograrlo, se requiere estructura, metodología, seguimiento y —por supuesto— liderazgo.

1. Interpretar los resultados desde una mirada estratégica

Antes de actuar, hay que entender qué dicen realmente los resultados. Una buena evaluación no se limita a poner calificaciones: ofrece una radiografía del desempeño que debe leerse con una visión integral.

El líder, junto con Recursos Humanos, debe analizar:

Fortalezas y áreas de mejora por colaborador.

Patrones colectivos: ¿hay habilidades débiles comunes en el equipo?

Brechas entre objetivos organizacionales y capacidades individuales.

Indicadores de alto potencial que merecen mayor desarrollo.

Este análisis permite enfocar los planes de acción no solo en lo individual, sino en lo sistémico.

2. Establecer reuniones post-evaluación para co-crear los planes

Una evaluación efectiva no termina cuando se entrega un informe. Es crucial establecer una reunión uno a uno entre el líder y el colaborador, donde se revisen los resultados y se diseñe juntos un plan de mejora o de desarrollo.

En esta conversación deben abordarse:

Las fortalezas reconocidas.

Las oportunidades de mejora específicas.

Las metas a corto y mediano plazo.

Los recursos o apoyos necesarios.

El rol del colaborador y del líder en ese proceso.

Cuando el colaborador participa activamente en la construcción del plan, se genera mayor compromiso, sentido de propósito y claridad.

3. Diseñar planes de acción con metodología SMART

Todo plan que no tiene estructura está condenado a la ambigüedad. Por eso, una excelente práctica es diseñar acciones con el criterio SMART:

Specific (Específico): ¿Qué exactamente se quiere mejorar o desarrollar?

Measurable (Medible): ¿Cómo sabremos si se está logrando?

Achievable (Alcanzable): ¿Es realista con los recursos disponibles?

Relevant (Relevante): ¿Alineado a los objetivos del rol y del negocio?

Time-bound (Temporal): ¿Cuándo debe lograrse?

Ejemplo incorrecto: “Mejorar el liderazgo.”

Ejemplo SMART: “Desarrollar habilidades de liderazgo participando en un curso de liderazgo ágil antes del 15 de noviembre y aplicando herramientas aprendidas en la coordinación de los dos próximos proyectos.”

Este tipo de redacción convierte las ideas en compromisos medibles.

4. Asignar responsables y recursos

Todo plan de acción necesita una persona responsable (el colaborador), pero también un facilitador (el líder o RRHH) y, en muchos casos, recursos organizacionales que permitan su ejecución:

Capacitaciones técnicas o de soft skills.

Acceso a herramientas o plataformas.

Coaching interno o externo.

Asignación a nuevos proyectos o desafíos.

Mentoría de líderes con más experiencia.

Cuando el plan de acción incluye soporte real y seguimiento visible, se transforma en una hoja de ruta viable y no en una lista de deseos.

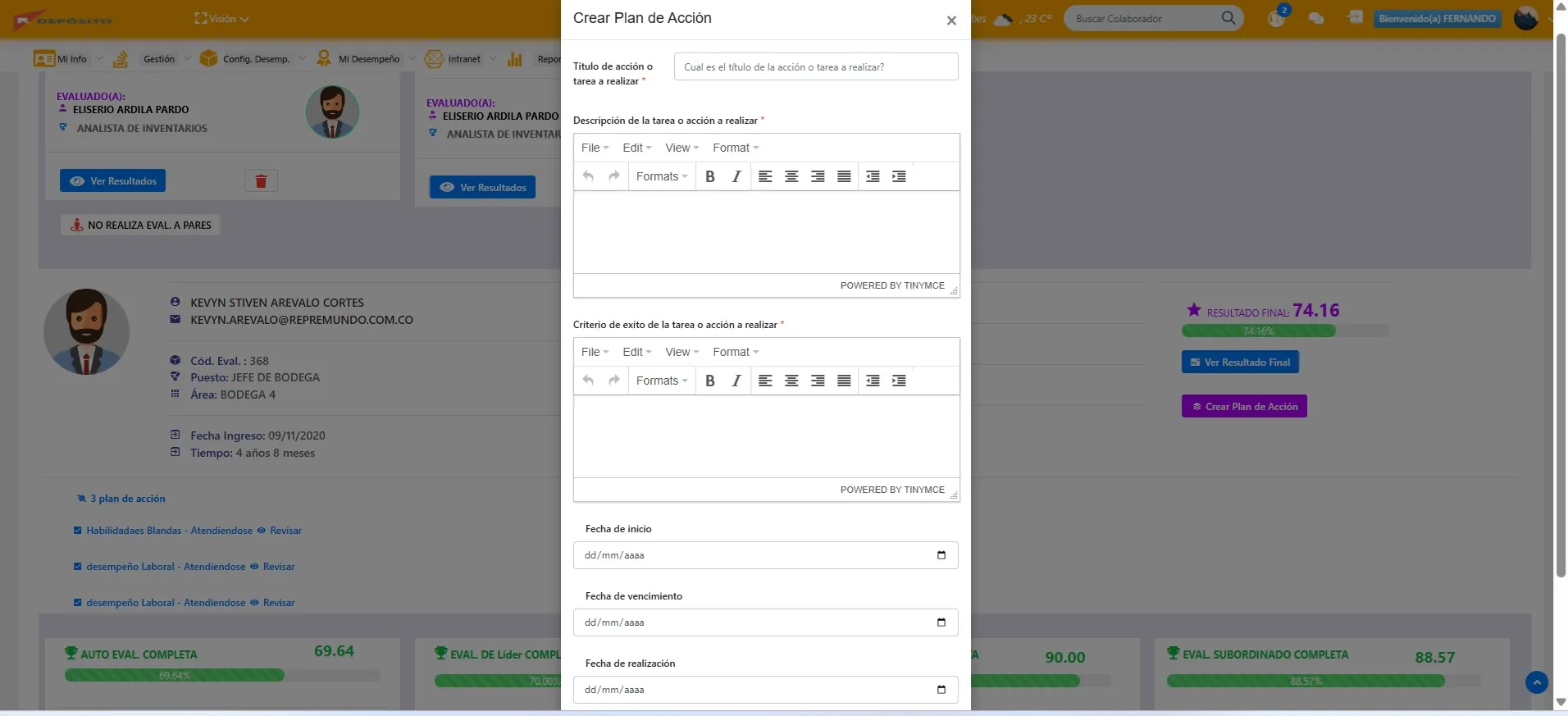

5. Documentar los planes de forma sistemática

Uno de los grandes aliados para convertir resultados en acción es registrar cada plan de acción dentro de una plataforma tecnológica como WORKI 360. Esto permite:

Visibilidad total por parte del colaborador, el líder y RRHH.

Seguimiento estructurado con fechas, entregables e indicadores.

Historial de evolución de cada profesional.

Alertas automáticas cuando una acción no se ejecuta en tiempo.

Informes comparativos por área, equipo o nivel jerárquico.

Este nivel de trazabilidad profesionaliza el proceso, le otorga credibilidad y evita que los planes queden “en la memoria” del líder.

6. Convertir el feedback en rutinas de seguimiento

Una evaluación anual no basta. Para que un plan de acción funcione, debe integrarse en las rutinas del equipo:

Reuniones mensuales de seguimiento.

Sesiones de feedback cada trimestre.

Evaluaciones parciales de avance.

Ajustes dinámicos según el contexto.

El líder debe asumir el rol de coach del desempeño, acompañando al colaborador en el cumplimiento de sus objetivos, removiendo obstáculos y reconociendo cada avance.

Esto consolida una cultura de mejora continua, y no de “revisión anual punitiva”.

7. Medir el impacto de los planes de acción

Para saber si los planes funcionan, hay que medirlos. Se pueden usar indicadores como:

Cumplimiento de objetivos definidos en el plan.

Mejora de desempeño en la siguiente evaluación.

Cambio en indicadores operativos (productividad, calidad, tiempos, etc.).

Mayor participación del colaborador en proyectos clave.

Retroalimentación positiva de pares o clientes internos.

Este seguimiento permite demostrar el retorno de la inversión en desarrollo, y justificar nuevas acciones a futuro.

8. Recompensar la mejora, no solo el resultado final

Un error frecuente es esperar hasta la siguiente evaluación para reconocer logros. Si queremos motivar el cumplimiento de los planes de acción, es clave reconocer el esfuerzo y la mejora continua a lo largo del proceso.

Esto puede hacerse a través de:

Reconocimientos públicos en reuniones.

Feedback positivo por parte del líder.

Participación en iniciativas estratégicas.

Bonificaciones o incentivos por logros intermedios.

El refuerzo positivo fortalece el compromiso y genera una cultura donde mejorar tiene valor.

¿Qué indicadores deben medirse en posiciones de liderazgo?

Medir el desempeño de una persona en un rol operativo es, en la mayoría de los casos, una tarea bastante clara: volumen de producción, calidad de entregables, cumplimiento de horarios, entre otros. Pero cuando se trata de posiciones de liderazgo, la evaluación exige un enfoque mucho más sofisticado y multidimensional. Un líder no solo gestiona tareas: gestiona personas, culturas, decisiones, estrategia y resultados colectivos.

Por lo tanto, los indicadores que se utilicen para medir su desempeño deben reflejar esa complejidad y, al mismo tiempo, ser concretos, medibles y relevantes para los objetivos de la organización. A continuación, se describen los principales tipos de indicadores que deben formar parte de cualquier sistema de evaluación para líderes.

1. Indicadores de gestión de equipo y clima laboral

Uno de los roles más críticos de un líder es mantener la salud de su equipo. Esto se mide con indicadores como:

Índice de rotación voluntaria del equipo: ¿Los colaboradores quieren seguir bajo su liderazgo?

Nivel de ausentismo: Altos niveles pueden reflejar estrés o desmotivación.

Encuestas de clima laboral (eNPS): Permiten saber si el líder genera un entorno de trabajo positivo.

Índice de satisfacción del equipo: Medido a través de cuestionarios de percepción sobre liderazgo.

Un líder eficaz no solo cumple con sus metas, sino que construye un entorno de trabajo sano, colaborativo y resiliente.

2. Indicadores de logro de objetivos estratégicos

Todo líder debe tener indicadores vinculados al negocio. Aquí se incluyen:

Cumplimiento de metas trimestrales y anuales.

Alineación de objetivos del área con los objetivos estratégicos corporativos.

Eficiencia en la ejecución de proyectos clave.

Gestión del presupuesto asignado al área.

Innovaciones implementadas con impacto tangible en procesos o resultados.

Estos indicadores miden la capacidad del líder para entregar resultados, tomar decisiones correctas y alinear a su equipo hacia metas compartidas.

3. Indicadores de liderazgo y gestión de personas

No se puede hablar de liderazgo sin evaluar cómo el líder desarrolla y acompaña al talento humano. Algunos indicadores esenciales en esta dimensión incluyen:

Porcentaje de colaboradores con plan de desarrollo activo.

Número de promociones internas desde su equipo.

Participación del equipo en capacitaciones estratégicas.

Evaluación 360 de sus habilidades como líder.

Evolución del desempeño de su equipo respecto al ciclo anterior.

Estos datos muestran si el líder es un multiplicador de talento o un cuello de botella en el desarrollo organizacional.

4. Indicadores de comunicación y colaboración transversal

Los líderes no trabajan aislados. Deben colaborar con otros departamentos, alinear decisiones con la dirección y representar a su equipo ante otros grupos.

Aquí es vital medir:

Evaluación por parte de otros líderes (pares): ¿Es un aliado o un obstáculo?

Participación en comités o proyectos interáreas.

Velocidad y claridad en la toma de decisiones compartidas.

Capacidad de articulación entre áreas.

Estas métricas ayudan a evaluar si el líder es colaborativo, proactivo y constructivo en sus relaciones fuera del equipo directo.

5. Indicadores de transformación digital y adaptación al cambio

En el contexto actual, el liderazgo también se mide por su capacidad de adaptarse, innovar y gestionar entornos de cambio.

Algunos indicadores recomendados:

Adopción y promoción de herramientas digitales en su área.

Grado de digitalización de procesos bajo su liderazgo.

Implementación de metodologías ágiles o de mejora continua.

Participación en iniciativas de innovación o mejora de procesos.

Capacidad para liderar durante contextos de crisis o incertidumbre.

El liderazgo del futuro —y del presente— se basa en la habilidad de navegar el cambio con visión y agilidad.

6. Indicadores de diversidad, inclusión y equidad

Un líder también debe ser garante de la cultura organizacional, especialmente en temas sensibles como diversidad, inclusión y equidad. Algunas métricas clave:

Composición diversa de su equipo (género, edad, formación, etc.).

Índice de inclusión reportado por el equipo en encuestas internas.

Participación activa en iniciativas de inclusión corporativa.

Porcentaje de acciones correctivas frente a comportamientos discriminatorios.

El liderazgo no solo gestiona productividad, también moldea los valores y el respeto dentro del equipo.

7. Indicadores de productividad personal y organizativa

Los líderes también deben dar el ejemplo con su propio desempeño. Algunos indicadores útiles:

Cumplimiento de compromisos personales asumidos ante dirección o comité.

Capacidad de delegación efectiva (no microgestiona).

Uso eficiente del tiempo (reuniones, entregables, foco estratégico).

Cumplimiento de KPIs departamentales sin sobrecargar al equipo.

Estos datos revelan si el líder sabe gestionar su tiempo, sus recursos y su rol estratégico sin caer en la operatividad excesiva.

8. Indicadores cualitativos con sustento estructurado

Aunque los datos cuantitativos son fundamentales, también se deben considerar indicadores cualitativos, siempre que estén bien definidos y sustentados:

Relatos de casos de liderazgo sobresaliente (reportados por otros).

Opiniones registradas en feedback abierto.

Reconocimientos informales del equipo hacia el líder.

Evaluaciones de comportamiento basadas en competencias organizacionales.

Esto debe recogerse de forma sistematizada y neutral para evitar subjetividades, y puede integrarse en herramientas como WORKI 360, que permiten gestionar indicadores mixtos en reportes automatizados.

¿Qué diferencias existen entre evaluación de potencial y de desempeño?

En la gestión moderna del talento, una de las claves más poderosas —pero a menudo mal entendidas— es la diferencia entre evaluar el desempeño actual y evaluar el potencial futuro de un colaborador. Ambos procesos son fundamentales, pero cumplen propósitos distintos, requieren métricas diferentes y deben ser utilizados en momentos estratégicos complementarios.

Cuando las organizaciones no comprenden o no diferencian correctamente estos dos tipos de evaluación, corren el riesgo de promover a quien no está preparado, estancar a quienes tienen gran proyección o tomar decisiones que parecen lógicas, pero que van en contra del desarrollo sostenible del talento interno.

A continuación, analizaremos en profundidad qué diferencia a estos dos procesos y cómo deben ser abordados desde la gestión de Recursos Humanos y liderazgo ejecutivo.

1. Evaluación de desempeño: una mirada al presente

La evaluación de desempeño se centra en lo que el colaborador hace actualmente, cómo ejecuta su rol, qué resultados obtiene y con qué nivel de eficacia cumple con las expectativas asignadas.

¿Qué mide?

Cumplimiento de objetivos individuales y de equipo.

Calidad del trabajo entregado.

Confiabilidad, puntualidad y compromiso.

Comportamiento observable en el entorno laboral actual.

Nivel de alineamiento con los procesos, reglas y metas del rol actual.

¿Para qué sirve?

Determinar bonificaciones, ascensos o ajustes salariales.

Detectar brechas de desempeño.

Implementar planes de mejora.

Reconocer logros en base a resultados tangibles.

¿Cada cuánto se aplica?

Generalmente de forma periódica, ya sea anual, semestral o trimestral.

¿Quiénes participan?

Principalmente el líder directo del colaborador.

Puede complementarse con autoevaluación y feedback de pares o clientes internos (evaluación 360).

En síntesis, el desempeño es lo visible, lo demostrado, lo actual. Es la expresión de competencias en acción.

2. Evaluación de potencial: una mirada al futuro

La evaluación de potencial, en cambio, tiene un enfoque predictivo. Busca identificar capacidades latentes o subutilizadas que permitirían al colaborador asumir roles más complejos o de mayor responsabilidad en el futuro.

¿Qué mide?

Capacidad de aprendizaje acelerado.

Adaptabilidad al cambio y resiliencia.

Visión estratégica y pensamiento crítico.

Habilidades de liderazgo emergente.

Motivación intrínseca por crecer y asumir desafíos.

Nivel de madurez emocional y autonomía.

A diferencia del desempeño, el potencial no siempre está reflejado en resultados actuales. Un colaborador puede tener bajo desempeño hoy, pero alto potencial con la formación y condiciones adecuadas.

¿Para qué sirve?

Identificar sucesores para posiciones clave.

Detectar líderes emergentes.

Diseñar planes de carrera y movilidad interna.

Preparar a los talentos para asumir nuevos desafíos.

Prevenir vacíos de liderazgo o rotación crítica.

¿Cada cuánto se aplica?

De forma más estratégica o puntual, por ejemplo, al iniciar un programa de desarrollo, en procesos de sucesión, o ante cambios organizacionales.

¿Quiénes participan?

Recursos Humanos, líderes senior y, a menudo, comités de talento.

Se utilizan herramientas especializadas como matrices de 9-box, assessments, entrevistas por competencias y evaluaciones psicométricas.

3. Comparación directa: Desempeño vs. Potencial

Elemento Evaluación de Desempeño Evaluación de Potencial

Enfoque Presente Futuro

Objetivo Medir resultados actuales Medir capacidad de crecimiento

Uso principal Reconocer, corregir o recompensar Planificar desarrollo y sucesión

Periodicidad Regular (anual, semestral) Ocasional, estratégica

Instrumentos KPIs, feedback, cumplimiento Assessments, entrevistas, matrices

Evaluador principal Líder directo Recursos Humanos + comité o líderes senior

Riesgo si se usa mal Injusticia o desmotivación Subutilización del talento y fuga de líderes

4. Casos prácticos para entender la diferencia

📌 Caso 1: Colaborador A

Desempeño: Excelente. Siempre entrega a tiempo, cumple objetivos, trabaja en equipo.

Potencial: Bajo. No desea liderar, evita responsabilidades nuevas, se incomoda con los cambios.

💡 Este colaborador es un alto ejecutante, pero no es recomendable promoverlo a liderazgo. Su aporte es valioso donde está.

📌 Caso 2: Colaborador B

Desempeño: Medio. A veces incumple plazos, pero muestra creatividad y liderazgo informal.

Potencial: Alto. Tiene visión estratégica, aprende rápido, pide retos y propone mejoras.

💡 Este colaborador necesita formación y acompañamiento, pero puede convertirse en un gran líder o innovador.

5. La Matriz 9 Box: integración de ambos enfoques

Una de las herramientas más utilizadas para integrar desempeño y potencial es la matriz 9-box, que ubica a cada colaborador en función de su nivel actual (desempeño) y su proyección futura (potencial). Esto permite tomar decisiones como:

Retener a alto potencial con alto desempeño.

Promover a posiciones clave.

Desarrollar a colaboradores con potencial sin explotar.

Reubicar o dar feedback a quienes tienen bajo desempeño y bajo potencial.

Esta herramienta estratégica permite a Recursos Humanos y a la alta dirección visualizar el mapa real del talento.

6. El rol de plataformas como WORKI 360

Una solución como WORKI 360 permite gestionar ambas evaluaciones de manera integrada, lo que facilita:

Diseñar evaluaciones diferenciadas.

Combinar KPIs con instrumentos de evaluación del potencial.

Generar dashboards de gestión del talento.

Automatizar procesos de seguimiento y planes de carrera.

Visualizar evolución por área, puesto o colaborador.

Esto profesionaliza la gestión del talento y evita decisiones basadas únicamente en intuición.

¿Cómo incluir criterios de diversidad e inclusión en la evaluación?

Incluir criterios de diversidad e inclusión en los procesos de evaluación de desempeño no es simplemente una práctica de responsabilidad social: es una estrategia organizacional inteligente, alineada con las tendencias globales de sostenibilidad, equidad y competitividad. Las empresas que evalúan con lentes inclusivos no solo construyen culturas más humanas y justas, sino que también obtienen mejores resultados de negocio, ya que aprovechan el valor que aporta la diferencia.

Pero... ¿cómo se incluye realmente la diversidad y la inclusión en los procesos de evaluación? ¿Es suficiente con evitar el sesgo? ¿Hay indicadores concretos? ¿Cómo se traduce esto en el día a día de líderes, evaluadores y plataformas tecnológicas?

Este análisis abordará estas preguntas desde una perspectiva práctica, estratégica y centrada en la gestión del talento a nivel gerencial.

1. Entender la diversidad y la inclusión más allá de lo visible

Muchas organizaciones reducen “diversidad” a aspectos visibles como género, edad o etnia. Y “la inclusión” a tener programas especiales para determinados grupos. Pero la verdadera inclusión en evaluación va más allá:

Diversidad: también incluye neurodiversidad, estilos de comunicación, antecedentes educativos, trayectorias laborales, orientación sexual, religiones, discapacidades visibles o invisibles, entre otros.

Inclusión: es asegurar que todas las personas, con sus diferencias, tengan las mismas oportunidades para desarrollarse, aportar y ser evaluadas con justicia.

Por lo tanto, incorporar estos criterios exige diseño sistémico, no solo buenas intenciones.

2. Diseñar formularios de evaluación libres de sesgos culturales

El primer punto de entrada para la inclusión está en cómo se construyen los formularios de evaluación.

Aspectos clave:

Evitar ítems con lenguaje ambiguo o que refuercen estereotipos (ej: “liderazgo masculino”, “capacidad de imponer decisiones”).

Usar indicadores que se adapten a diferentes estilos de liderazgo, comunicación o trabajo (no todos los talentos son extrovertidos ni operan igual).

Incluir una sección de observaciones donde se puedan contextualizar situaciones (especialmente en casos de adaptación, inclusión o necesidades especiales).

Utilizar escalas claras, objetivas y con descripciones detalladas para reducir espacio a la interpretación subjetiva.

Un formulario inclusivo permite que el sistema se adapte a la diversidad, no que obligue a todos a encajar en un solo molde.

3. Capacitar a líderes y evaluadores en sesgos inconscientes

Un líder que no ha sido formado en diversidad e inclusión puede evaluar con sesgos sin siquiera saberlo. Algunos ejemplos comunes:

Penalizar a una madre por “flexibilidad horaria”, sin considerar su cumplimiento.

Subvalorar a una persona introvertida que colabora de forma eficaz sin buscar protagonismo.

Evaluar con dureza a una persona neurodivergente por su forma de comunicación, sin tener en cuenta su alto rendimiento.

Tener prejuicios inconscientes hacia colaboradores mayores o más jóvenes.

Por eso, es esencial incluir en la formación de evaluadores módulos específicos sobre:

Sesgos inconscientes y cómo detectarlos.

Evaluación justa y basada en evidencias.

Cómo abordar la diversidad cultural, generacional y funcional en los equipos.

Casos prácticos de inclusión en la gestión del desempeño.

Una evaluación justa requiere líderes conscientes y preparados para mirar con amplitud, no con prejuicio.

4. Incluir comportamientos inclusivos como parte del desempeño

Una de las mejores formas de promover la inclusión es evaluarla directamente. Es decir, incorporar dentro del formulario de evaluación indicadores como:

Promueve la participación de todo el equipo sin discriminación.

Escucha y respeta ideas diversas.

Fomenta un entorno laboral respetuoso e inclusivo.

Se adapta a diferentes estilos de comunicación o trabajo.

Se comporta con empatía frente a situaciones personales o culturales.

Esto no solo mide el resultado, sino que genera cultura, porque deja claro que la inclusión no es opcional, sino parte del comportamiento esperado.

5. Contextualizar el desempeño sin caer en favoritismos

Incluir diversidad en la evaluación no significa ser condescendiente ni bajar la exigencia. Significa entender el contexto sin comprometer los estándares. Algunos ejemplos:

Si una persona con una discapacidad visual entrega sus informes con formato diferente, pero cumple los objetivos, debe ser evaluada en base a eso.

Si una persona con responsabilidades familiares requiere flexibilidad, no debe ser penalizada si entrega sus resultados dentro del plazo.

Si un colaborador tiene limitaciones temporales por una condición médica, se puede adaptar la meta sin anularla.

La clave está en evaluar desde la equidad, no desde la igualdad ciega. Tratar a todos por igual puede ser injusto cuando sus condiciones son diferentes.

6. Recoger percepciones de inclusión como parte del proceso

Para medir el impacto real de la inclusión, se pueden incorporar preguntas abiertas o encuestas complementarias donde los colaboradores respondan:

¿Sientes que el proceso de evaluación ha sido justo para ti?

¿Te sientes valorado/a y considerado/a más allá de tus características personales?

¿Sientes que tu diversidad ha sido un aporte en el equipo?

Estos datos cualitativos permiten a Recursos Humanos hacer ajustes, identificar áreas críticas y generar acciones correctivas.

7. Usar tecnología como aliada para auditar y detectar sesgos

Plataformas como WORKI 360 permiten generar reportes y dashboards que ayudan a detectar patrones discriminatorios o inconsistencias, como:

Un líder que evalúa sistemáticamente más bajo a mujeres.

Diferencias notables de calificaciones por edad, área o antecedentes.

Brechas de desempeño que no se corresponden con los datos objetivos.

Falta de promoción o reconocimiento hacia perfiles diversos.

Además, se pueden configurar alertas para que RRHH revise casos potencialmente problemáticos y actúe antes de que el problema escale.

La tecnología, bien usada, se convierte en un observador neutral que refuerza la justicia y la equidad.

8. Promover una cultura que valore la diferencia como ventaja

Finalmente, ningún cambio en los formularios o plataformas tendrá sentido si la organización no promueve una cultura donde la diversidad sea entendida como una fuente de riqueza, no una excepción a tolerar.

Esto implica que la evaluación debe estar alineada con otras acciones organizacionales como:

Reclutamiento inclusivo.

Liderazgo diverso.

Programas de desarrollo para grupos históricamente marginados.

Políticas claras contra el acoso o la discriminación.

Eventos, charlas y comunicación interna con enfoque DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión).

¿Qué tan importante es la frecuencia en la retroalimentación de desempeño?

La retroalimentación de desempeño es una de las herramientas más poderosas en la gestión del talento. Pero como ocurre con cualquier herramienta poderosa, su impacto depende de cómo y cuándo se utiliza. En este caso, la frecuencia de la retroalimentación es un factor determinante para que el proceso de evaluación sea realmente eficaz, motivador y alineado con los objetivos estratégicos de la organización.

Muchas empresas cometen el error de centralizar todo el feedback en un único momento del año —generalmente durante la evaluación anual—, creyendo que eso basta para gestionar el rendimiento. La realidad es que, en el mundo dinámico actual, una retroalimentación anual es como intentar navegar un barco usando un mapa del año pasado.

A continuación, exploramos por qué la frecuencia en la retroalimentación importa tanto y cómo convertirla en una ventaja competitiva a través de un enfoque sistemático y estratégico.

1. La retroalimentación frecuente mejora la claridad de expectativas

Uno de los factores más importantes para el buen desempeño de un colaborador es saber con claridad qué se espera de él o ella. Cuando la retroalimentación es esporádica o anual, las expectativas se vuelven borrosas y la gente avanza a ciegas.

La retroalimentación frecuente permite:

Ajustar objetivos en tiempo real.

Corregir desviaciones de inmediato.

Confirmar que las prioridades siguen siendo las mismas.

Evitar malentendidos y suposiciones.

En contextos cambiantes, donde los objetivos pueden modificarse trimestralmente (o incluso mensualmente), no hay espacio para el silencio prolongado.

2. Impulsa la mejora continua y el aprendizaje activo

En las organizaciones modernas, la evaluación no es un fin, sino una herramienta para el aprendizaje. Y el aprendizaje real ocurre en la inmediatez, cuando el colaborador puede conectar una acción con un resultado y con un feedback concreto.

Si un error o una mejora pasa desapercibida durante semanas o meses, se pierde la oportunidad de aprendizaje. Por eso, la frecuencia en la retroalimentación es un acelerador de la curva de mejora.

El colaborador aprende más y mejor cuando el feedback:

Es oportuno.

Está vinculado a un evento reciente.

Tiene un contexto claro.

Ofrece acciones inmediatas para aplicar.

3. Aumenta el compromiso y la motivación

La retroalimentación frecuente también cumple un rol emocional. Cuando los colaboradores sienten que sus líderes observan, reconocen y acompañan su progreso, se sienten valorados y motivados.

Además, el feedback no siempre debe estar centrado en lo que se debe corregir. También se puede utilizar para:

Celebrar pequeños logros.

Reconocer actitudes positivas.

Felicitar por una buena decisión.

Validar el avance hacia una meta.

Este tipo de microfeedback, aplicado de forma frecuente, crea una cultura de reconocimiento y cercanía, donde el colaborador siente que su aporte es visible y significativo.

4. Evita la acumulación de tensiones o conflictos no resueltos

Cuando no hay espacios regulares de conversación, los errores, malentendidos y frustraciones se acumulan silenciosamente. Esto puede derivar en:

Evaluaciones anuales cargadas de tensión.

Reacciones emocionales desproporcionadas.

Sorpresas desagradables que dañan la relación.

Sensación de injusticia o desinformación.

La retroalimentación frecuente funciona como válvula de escape emocional y profesional, permitiendo ajustar el rumbo sin generar conflictos innecesarios.

5. Fortalece la relación entre líderes y colaboradores

Las empresas más exitosas son aquellas donde los líderes son más que supervisores: son coaches, aliados, referentes. Y esta relación se construye en la constancia del diálogo, no en los reportes anuales.

Una retroalimentación frecuente:

Genera confianza mutua.

Humaniza la gestión del desempeño.

Promueve la apertura y la transparencia.

Transforma la jerarquía en colaboración.

Los colaboradores que reciben retroalimentación constante son más propensos a compartir ideas, pedir ayuda, innovar y asumir nuevos desafíos.

6. Permite la adaptación del plan de acción en tiempo real

Una evaluación de desempeño sin seguimiento pierde valor rápidamente. Pero cuando el feedback es frecuente, el plan de acción se convierte en un documento vivo, que se ajusta y evoluciona según el progreso del colaborador.

Esto permite:

Reorientar el desarrollo si hay desviaciones.

Celebrar logros intermedios.

Detectar obstáculos antes de que se cronifiquen.

Ajustar objetivos si cambian las prioridades del negocio.

Es decir, la frecuencia transforma el feedback en un sistema de navegación, no en una brújula sin seguimiento.

7. Facilita la trazabilidad del desempeño

Desde el punto de vista de Recursos Humanos, la retroalimentación frecuente permite documentar la evolución del desempeño de forma más precisa, lo que:

Aporta insumos objetivos para promociones, bonos o decisiones contractuales.

Reduce el margen de subjetividad en evaluaciones anuales.

Evita sesgos de actualidad (darle más peso a lo que pasó en los últimos meses).

Protege legalmente a la empresa en casos de conflicto laboral.

Esto se maximiza cuando se utiliza una herramienta digital como WORKI 360, donde cada feedback queda registrado y se puede visualizar de forma cronológica y contextual.

8. Fomenta una cultura de accountability y empoderamiento

Cuando el feedback es regular, el colaborador entiende que su rendimiento no es una sorpresa, sino una responsabilidad continua. Esto impulsa:

La autorregulación del desempeño.

La búsqueda proactiva de mejora.

La toma de decisiones basada en indicadores.

La apertura a la crítica constructiva.

En otras palabras, el feedback frecuente genera madurez profesional y fomenta una cultura de crecimiento constante.

9. Modelos recomendados de frecuencia en retroalimentación

No existe una única fórmula, pero algunas prácticas exitosas son:

One-on-One semanales o quincenales: reuniones breves, centradas en el desempeño, prioridades y clima.

Feedback puntual después de hitos importantes: presentación, entrega de proyecto, cierre de sprint.

Check-ins mensuales de avance del plan de desarrollo.

Evaluaciones trimestrales “light”: revisiones rápidas de KPIs y competencias.

Evaluación anual formal, como consolidación de todo el año.

Este modelo mixto permite combinar profundidad, constancia y agilidad.

10. Apalancar la tecnología para sistematizar la frecuencia

Herramientas como WORKI 360 permiten:

Registrar feedback en tiempo real.

Programar check-ins automáticos.

Vincular cada retroalimentación a objetivos concretos.

Notificar a líderes y colaboradores sobre fechas de seguimiento.

Analizar el impacto del feedback en el rendimiento general.

🧾 Resumen Ejecutivo

El presente artículo ha abordado con profundidad las 10 preguntas clave seleccionadas aleatoriamente sobre el proceso de evaluación de desempeño, poniendo el foco en los elementos críticos que determinan su efectividad real dentro de una organización. El análisis ha sido diseñado para directores de Recursos Humanos, líderes de Tecnología, gerencias generales y ejecutivos interesados en optimizar la gestión del talento con herramientas y metodologías modernas.

✅ Principales Conclusiones

La objetividad es innegociable

Una evaluación mal ejecutada, cargada de percepciones personales o prejuicios, puede ser más dañina que la ausencia total de evaluación. Por ello, es fundamental contar con sistemas estructurados, indicadores claros y criterios uniformes.

💡 WORKI 360 permite estandarizar formularios, automatizar métricas y auditar evaluaciones, garantizando neutralidad y trazabilidad.

El liderazgo es el corazón del proceso evaluativo

Los líderes no solo califican: moldean cultura, desarrollan talento y traducen estrategia en acción. Si el liderazgo no está entrenado, sensibilizado y monitoreado, todo el sistema de evaluación pierde legitimidad.

💡 Con WORKI 360, los líderes acceden a feedback cruzado, historial evolutivo del equipo y paneles en tiempo real que mejoran su rol evaluador.

La evaluación no debe ser una amenaza, sino una oportunidad de desarrollo

Una cultura del miedo en torno a la evaluación destruye el clima laboral y desactiva la motivación. La evaluación debe ser percibida como un espacio de aprendizaje, crecimiento y reconocimiento.

💡 La plataforma permite generar planes de acción colaborativos, calendarizar check-ins de seguimiento y brindar retroalimentación positiva de forma sistemática.

Evaluar líderes y colaboradores requiere enfoques diferentes

No se puede aplicar el mismo modelo evaluativo a quien ejecuta tareas que a quien dirige estrategias. La evaluación debe reflejar el nivel de complejidad y las competencias esperadas según el rol.

💡 WORKI 360 permite crear formularios y KPIs diferenciados por cargo, perfil o nivel organizacional.

El sesgo de los evaluadores debe ser gestionado con inteligencia

Detectar, formar y corregir a líderes con sesgos no es solo una acción ética, es una necesidad organizacional. De lo contrario, se pierde talento, se genera desmotivación y se daña la cultura.

💡 La plataforma detecta patrones anómalos, calificaciones incoherentes y ofrece visibilidad a RRHH sobre evaluaciones sesgadas.

Los resultados deben traducirse en planes de acción concretos

La evaluación sin acción es burocracia. Toda calificación debe derivar en un plan claro, medible, con responsables y fechas. Solo así se impulsa la mejora real.

💡 WORKI 360 automatiza la creación de planes de acción personalizados y monitorea su cumplimiento en tiempo real.

El liderazgo debe medirse con indicadores estratégicos y humanos

No basta con medir resultados numéricos. También hay que evaluar cómo lideran, qué cultura promueven y cuánto talento desarrollan.

💡 La plataforma incorpora indicadores duros (KPI) y blandos (competencias, clima, inclusión), ajustables según las necesidades del negocio.

El potencial y el desempeño no son lo mismo, y deben evaluarse por separado

Una organización que promueve solo en base a desempeño corre el riesgo de estancarse. El potencial detectado y desarrollado con método es la clave del futuro.

💡 WORKI 360 permite aplicar evaluaciones de potencial, integrarlas con matrices 9-box y planificar la sucesión de manera estratégica.

La inclusión y la diversidad deben integrarse al sistema evaluativo

No hay gestión de talento moderna sin enfoque inclusivo. La equidad se construye desde la medición justa, consciente y adaptada a las realidades diversas.

💡 La plataforma permite configurar formularios inclusivos, evaluar comportamientos inclusivos y auditar patrones discriminatorios con datos reales.

La frecuencia del feedback define la calidad del desarrollo

Esperar al fin del año para dar retroalimentación es ineficaz. El desarrollo se construye con diálogos constantes, correcciones oportunas y reconocimiento inmediato.

💡 Con WORKI 360, puedes programar check-ins periódicos, registrar conversaciones, y medir la evolución del desempeño a lo largo del tiempo.

📊 Ventaja Estratégica de WORKI 360

Automatización completa del proceso evaluativo.

Flexibilidad para adaptarse a cualquier estructura organizacional.

Medición integrada de desempeño, potencial, clima y cultura.

Paneles gerenciales en tiempo real para la toma de decisiones.

Plataforma 100% alineada con ESG, diversidad, talento y sostenibilidad.

Reducción de sesgos, fricciones y errores humanos.